第15课 辛亥革命1

- 格式:ppt

- 大小:309.00 KB

- 文档页数:23

第15课辛亥革命1.史料革命之目的,非仅在于颠覆满洲而已,乃在于满洲颠覆以后,得从事于改造中国……政治方面,由专制制度过渡于民权制度,经济方面,由手工业的生产过渡于资本制度的生产。

——《中国国民党第一次全国代表大会宣言》回顾辛亥革命问题:史料认为辛亥革命“由专制制度过渡于民权制度”,其突出表现是什么?【提示】推翻君主专制制度,成立中华民国。

颁布《中华民国临时约法》。

2.史料国务员(指国务总理及各部总长)辅佐临时大总统,负其责任。

参议院对于临时大总统,认为有谋叛行为时,得以总员五分之四以上出席之;出席员四分之三以上可决弹劾之。

——《中华民国临时约法》问题:由史料看,中华民国政治体制的构建具有什么特点?结果如何?【提示】特点:责任内阁制,约束、限制临时大总统的权利。

结果:这种民主政体并未在中国真正建立起;袁世凯逐渐突破《临时约法》的限制,建立了独裁统治。

3.史料长期以来,很多学者将中国近代史的基本线索概括为“两个过程”,即帝国主义和封建主义相结合,把中国变为半殖民地和殖民地的过程,同时也是中国人民反抗帝国主义和封建主义的过程,主张以这一基本线索作为指导中国近代史研究的重要准则。

问题:以史料的视角研究中国近代史,可能会对1840~1911年之间的哪些事件评价较高?【提示】太平天国运动、义和团运动、辛亥革命。

4.史料“中国处在大规模的工业发展的前夜,商业也将大规模地发展起来,再过五十年我们将有许多上海。

”——孙中山《中国革命的社会意义》问题:从史料来看,辛亥革命的影响是什么?【提示】促进了资本主义的发展。

1.孙中山说:“自今日(指同盟会成立日)始,吾等非清朝人矣!”孙中山说自己不是清朝人,主要是基于(A)A.他提出了推翻清朝统治,建立资产阶级政权的纲领B.清朝是满族政权,他不是满族人C.他留洋海外,是归国华侨D.清朝政治腐败,他以此为耻2.“飘飖故国迭痍疮,白骨哀鸿不忍望。

志士三千凝血肉,磷烟一夜举刀枪。

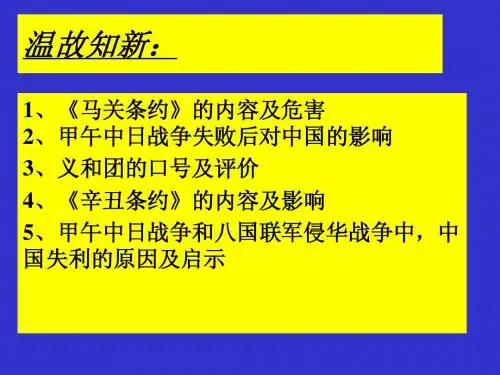

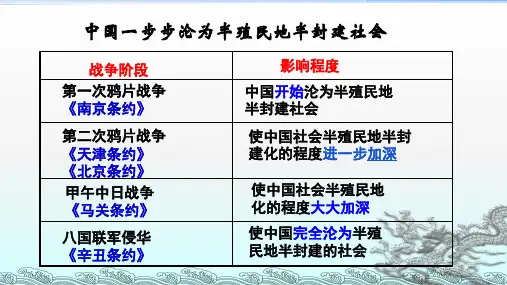

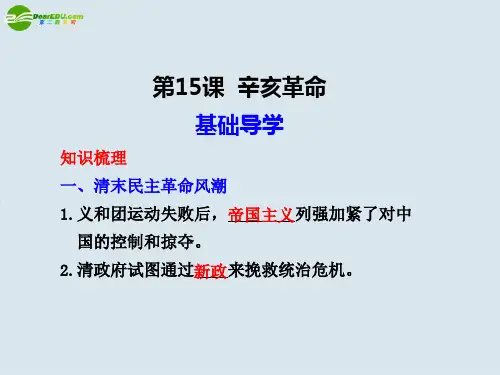

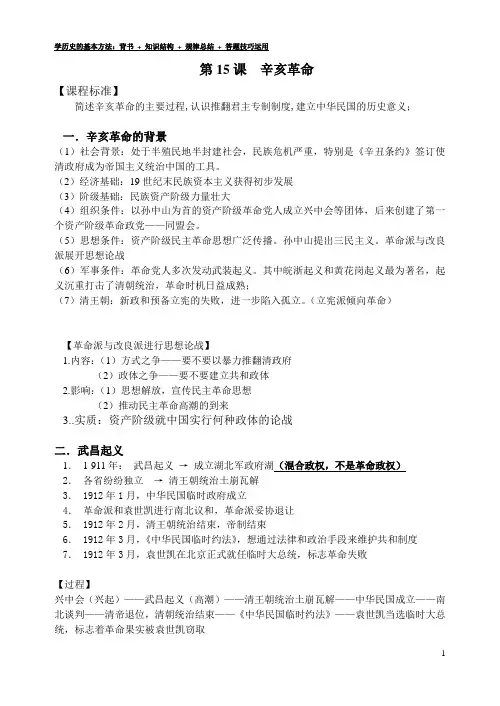

第15课辛亥革命【课程标准】简述辛亥革命的主要过程,认识推翻君主专制制度,建立中华民国的历史意义;一.辛亥革命的背景(1)社会背景:处于半殖民地半封建社会,民族危机严重,特别是《辛丑条约》签订使清政府成为帝国主义统治中国的工具。

(2)经济基础:19世纪末民族资本主义获得初步发展(3)阶级基础:民族资产阶级力量壮大(4)组织条件:以孙中山为首的资产阶级革命党人成立兴中会等团体,后来创建了第一个资产阶级革命政党——同盟会。

(5)思想条件:资产阶级民主革命思想广泛传播。

孙中山提出三民主义。

革命派与改良派展开思想论战(6)军事条件:革命党人多次发动武装起义。

其中皖浙起义和黄花岗起义最为著名,起义沉重打击了清朝统治,革命时机日益成熟;(7)清王朝:新政和预备立宪的失败,进一步陷入孤立。

(立宪派倾向革命)【革命派与改良派进行思想论战】1.内容:(1)方式之争——要不要以暴力推翻清政府(2)政体之争——要不要建立共和政体2.影响:(1)思想解放,宣传民主革命思想(2)推动民主革命高潮的到来3..实质:资产阶级就中国实行何种政体的论战二.武昌起义1.1911年:武昌起义→成立湖北军政府湖(混合政权,不是革命政权)2.各省纷纷独立→清王朝统治土崩瓦解3. 1912年1月,中华民国临时政府成立4.革命派和袁世凯进行南北议和,革命派妥协退让5. 1912年2月,清王朝统治结束,帝制结束6. 1912年3月,《中华民国临时约法》,想通过法律和政治手段来维护共和制度7. 1912年3月,袁世凯在北京正式就任临时大总统,标志革命失败【过程】兴中会(兴起)——武昌起义(高潮)——清王朝统治土崩瓦解——中华民国成立——南北谈判——清帝退位,清朝统治结束——《中华民国临时约法》——袁世凯当选临时大总统,标志着革命果实被袁世凯窃取三.革命成果思路1:1.建立资产阶级民主共和国,南京临时政府的成立2.颁布《临时约法》,推行法令3.推翻清王朝,结束君主专制制度4.民主共和观念深入人心5.推动了民族工业发展和移风易俗6.比较完全意义的资产阶级民主革命7.(间接)打击了帝国主义在华统治思路2:(1)政治意义:辛亥革命是一次“比较完整意义上的”资产阶级民主革命,它推翻了中国2000多年的封建君主专制制度,创建了亚洲第一个资产阶级民主共和国。

必修1第15课《辛亥革命》教学设计【课标分析】《普通高中课程标准》对本课的要求是:简述辛亥革命的主要过程,认识推翻君主专制制度,建立中华民国的历史意义。

教学中应该对革命的背景作必要的铺垫,对过程作简要介绍,重点应该是引导学生认识辛亥革命在中国近代化尤其是政治民主化历程中的地位。

【教材分析】教材分三目内容,第一目“清末民主革命风潮”,分析了辛亥革命爆发的历史背景和准备阶段。

第二目“武昌首义”,介绍了辛亥革命的爆发和初步成果。

第三目“民国的建立和帝制的终结”,介绍了辛亥革命的高潮和意义,及革命的最终结果。

本课知识容量大,在新课程实施过程中,各科都面临课时不足的问题,这就要求教师必须在有限的教学时间内追求有效、优效的课堂教学效果,像过去那样光革命背景就上一节课是行不通的,面面俱到成为不可能,本节课如何避免成为师生匆匆赶场子,如何上出新意,对学生的思维有启发,达到历史学科公民教育的目标,必须在教学设计中对教材内容进行大胆的取舍和整合。

【学情分析】本课教学的对象是高一学生,学生在初中已经较系统地学习过辛亥革命,比较陌生的是《中华民国临时约法》,对于辛亥革命的成败及其原因理解也不深入。

高中教学应避免成为初中的简单重复,应通过问题的设置激发学生思考,培养学生的问题意识与质疑精神,提高学生的思辨能力。

【教学目标】通过歌曲导入新课,让学生的思绪随着音乐回到近代,围绕相关问题讨论、表达,以理解辛亥革命爆发的背景;通过图片、视频、文字等多种形式的资料,帮助学生了解辛亥革命的过程,体会革命的艰辛历程、革命先烈为了共和理想而进行的不懈奋斗以及革命潜伏的危机。

通过小组合作学习、主题讨论,分析《中华民国临时约法》的条文,理解辛亥革命在中国政治民主化进程中的地位与意义;通过“多元”素材、资料的提供,引导学生综合分析材料,认识历史的复杂性,正确理解辛亥革命的成功之处和失败之处,进而评价其在中国近代化进程中的地位,认识到从专制到民主、从人治到法治是历史发展的必然趋势。

第15课辛亥革命第1 辛亥革命【程标准】简述辛亥革命的主要过程,认识推翻君主专制制度、建立中华民国的历史意义。

【标解读】辛亥革命有广义、狭义两个概念,广义的理解一般指资产阶级革命派为推翻清政府,建立民国进行的一系列活动。

所以应掌握革命党的建立、武装起义、思想宣传、武昌起义。

通过轻敌推诿,中华民国的建立,《中华民国临时约法》的内容、意义,认识中华民国成立的意义。

【考试大纲】辛亥革命【知识梳理】一、背景1.原因:①失败后,帝国主义列强加紧了对中国的控制和掠夺;②清政府内外交困,试图通过挽救统治危机。

2条:(1)组织基础:中国同盟会的成立;以孙中为首的资产阶级革命党人成立等革命团体,决心推翻清王朝,建立资产阶级共和国。

190年,第一个全国性的统一的资产阶级革命政党---- 在东京成立。

①性质:②纲领:(2)思想基础:三民主义同盟会成立后,同以康有为、梁启超为代表的围绕要不要,要不要等问题展开思想论战,大力宣传其政治纲领----三民主义。

(3)军事准备:革命党人在宣传的同时,还多次发动。

其中1911年发动的起义最为有名。

思考1:同盟会成立的条和性质是什么?二、经过1.爆发:武昌首义(1)概况:年10月10日,和率先发难,武昌起义爆发。

(2)结果:起义胜利后,成立,推举为都督;宣布“五族共和”,定国号为。

(3)影响:武昌起义震撼了清王朝的统治。

短短一个月,全国十几个省相继宣布独立,许多地区也发生了响应武昌起义的革命运动。

清王朝在全国的统治土崩瓦解。

2.高潮(1)成立民国:1912年元旦,在南京就任中华民国临时大总统,中华民国成立,以为国旗。

(2)颁布《》:年3月颁布,是近代中国第一部具有宪法性质的国家临时大法,具有反封建专制制度的意义。

(3)帝制的终结:1912年2月,下诏退位,清王朝多年的统治宣告结束。

思考2:辛亥革命和武昌起义的关系如何?三、结果及意义1.结果:1912年3月,袁世凯在就任临时大总统,窃取了辛亥革命的果实。