第13讲 训诂方法

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:3

第5期No.5西华大学学报(哲学社会科学版)Journal of Xihua University (Philosophy &Social Sciences )2006年10月Oct.2006 收稿日期:2006-9-10 作者简介:宋子然(1944-),男,四川师范大学文学院教授,移民文化研究所所长,硕士生导师。

教育部人文社会科学“十五”规划研究项目负责人,主要从事语言与文化教学研究工作。

训诂方法“随文谋义”说略宋子然(四川师范大学文学院 四川成都 610066)摘 要:训诂方法中文训方法可以解释为“随文谋义”,也可以解释为互文见义、异文比较、文内自注等方法。

文章对三种训诂方法加之详细考据和解释,并对文章自释功能、释词方式作出评价和概括,校定随文谋义的具体概念和知识结构,阐明其学术内涵和定义。

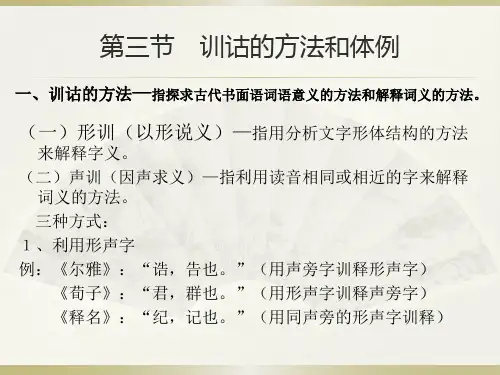

关键词:训诂方法;随文谋义;文训中图分类号:H131 文献标识码:A 文章编号:1672-8505(2006)05-0006-05On Def ining the Meaning by the Context in Cultural Evolutive StudySON G Zi 2ran(School of L iterature ,S ichuan Norm al U niversity ,Chengdu ,S ichuan ,610066)Abstract :The most popular method of text study in cultural evolutive research can be ex plained as defining the meaning by the context which includes forms as :prove the meaning between the lines ;compare the meaning in different contexts ;search for the note.This article not only explores these three forms in detail ,but evaluates how a context reveals the meanin g itself ,and then recti 2fies the exact conception and intellectual structure of defining the meaning by the context.K ey w ords :cultural evolutive study ;define the meaning by the context ;text study 在现行的有些训诂学著作中,谈到训诂方法时一般都归纳为三种:一形训,又曰以形索义;二声训,又曰因声求义;三义训,又曰直陈词义。

训诂方法教学要点训诂是语言学中的一个重要分支,主要研究古代文字的解读和研究方法。

在汉字文化的传承和发展中,训诂方法的教学显得尤为重要。

本文将介绍训诂方法教学的要点,并通过几个实例来说明。

一、理论与实践相结合训诂方法的教学应注重理论与实践相结合。

在理论层面,教师应引导学生系统掌握训诂方法的基本原理和研究框架,包括音韵学、字义学、文献学等相关知识。

同时,在实践层面,教师应该组织学生进行实地考察和实际操作,如前人碑帖的研究、经典文献的解读等,使学生能够在实践中巩固和提升所学的训诂方法。

二、注重文本分析在训诂方法的教学中,注重对文本的深度分析是关键。

学生需要学会运用各种手法,如甲骨学、金石学、泉石学等,对文本进行细致入微的解读。

教师可以给出一些经典的文本材料,让学生进行分析,如《礼记》、《诗经》等,通过对不同文本的分析对比,使学生掌握更多的训诂方法。

三、强调实证研究在训诂方法的教学中,实证研究是不可或缺的一环。

学生需要了解并学会运用训诂方法中的实证手段,如文字演变研究、语言环境分析等。

通过实证研究,能够更加准确地还原原始的古代文字,并推测其发展和变化的历史轨迹。

四、案例教学与问题导向训诂方法的教学应以案例为基础,以问题为导向。

教师可以选择一些具有典型意义的案例,进行详细的解读和分析,让学生能够通过案例学习到具体的训诂方法。

同时,教师还应引导学生在训诂方法的学习过程中提出问题,并讨论解决方案,从而培养学生独立思考和解决问题的能力。

五、开展团队合作训诂方法的教学可以通过团队合作的方式进行。

学生可以分成小组进行研究和讨论,共同解决训诂方法中遇到的问题和难题。

通过团队合作,不仅能够促进学生之间的交流和合作,还能够培养学生的主动学习和合作意识。

综上所述,训诂方法教学的要点包括理论与实践相结合、注重文本分析、强调实证研究、案例教学与问题导向、以及开展团队合作等。

通过这些要点的指导,可以帮助学生更好地掌握训诂方法,提高古代文字解读和研究的能力。

训诂的方法训诂是对古代文献进行解读和研究的方法,主要应用于古文字、古代文献及经典著作的研究领域。

通过训诂,我们可以更好地理解和解读古代文化、历史和思想。

一、训诂的定义与意义训诂,即对文献进行解释和研究。

它是一种学术方法,通过对文字、语言、背景等方面进行分析和推理,揭示文献背后的含义、思想和价值。

训诂的目的是还原古代文献原本的面貌,理解作者的用意,并为后人提供参考和启迪。

训诂具有重要的学术价值和实践意义。

它可以帮助我们深入了解古代文化和历史。

通过对古代文献的训诂,我们可以了解到当时社会、政治、经济等各个方面的情况,从而更好地理解古代社会和人们的思维方式。

训诂对于传承和发展传统文化也具有重要作用。

通过对经典著作的训诂,我们可以传承和弘扬古代智慧,为现代社会提供借鉴和启示。

训诂也可以促进对传统文化的创新和发展,使其与现代社会相结合,产生新的价值和意义。

二、训诂的基本原则训诂需要遵循一定的原则,以确保研究结果的准确性和可靠性。

以下是训诂的基本原则:1. 文字考证原则文字考证是训诂的基础工作,它主要通过对古文字的解读、比较和分析来还原文献中的文字内容。

文字考证需要具备扎实的语言学知识和丰富的实践经验,以确保对古文字的正确理解。

2. 语境分析原则语境分析是指对文献中的语言环境进行综合考察和分析。

通过了解当时社会背景、作者用词习惯等方面的信息,可以更好地理解文献中表达的含义和用意。

3. 考据与注释原则考据与注释是训诂中不可或缺的环节。

通过对文献内容进行详细考察,并添加合适的注释,可以帮助读者更好地理解文献的内容和意义。

考据也可以帮助纠正文献中可能存在的错误或疑点。

4. 系统比较原则系统比较是训诂中的重要方法之一。

通过对不同版本、不同作者或不同时期的文献进行比较,可以发现其中的异同之处,从而推断出更为准确和全面的结论。

5. 学科交叉原则训诂往往需要借助多个学科的知识和方法。

历史学、语言学、哲学等都可以为训诂提供重要的参考和帮助。

训诂方法在中学文言文教学中的运用导读:本文训诂方法在中学文言文教学中的运用,仅供参考,如果觉得很不错,欢迎点评和分享。

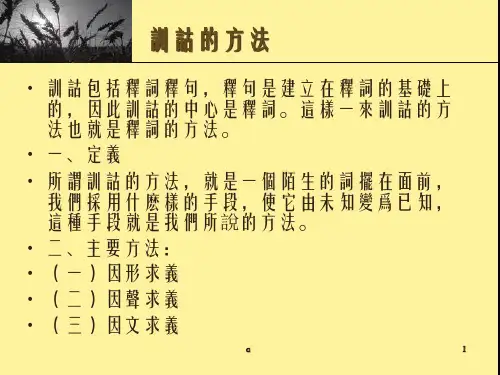

所谓训诂方法,就是利用汉语语言学和其他一些相关的社会科学的理论、方法和成果来准确地探求和诠释古代文献词义的方法。

它主要包括:(1)训诂与文字学结合:以形索义;(2)训诂与音韵学结合:因声求义;(3)训诂与词汇学结合:寻规律以求词义;(4)训诂与语法学结合:明语法以求词义;(5 )训诂与修辞学结合:由修辞以求词义;(6)训诂与历史学结合:据史料以求词义;(7)训诂与校勘学结合:考异文以求词义;(8)训诂与逻辑学结合:用逻辑以求词义。

本文拟就中学课本文言文注释中的某些问题,结合上述八种训诂方法来谈谈训诂方法在中学文言文教学中的运用。

一、以形索义以形索义,是通过对汉字形体结构分析来探求和诠释词的本义的训诂方法。

运用以形索义的方法应遵循两条原则。

一是字形要能反映本义,本义要与字形切合,即要能证明造这个字时,是根据这一意义来构形的。

为达此目的,我们所依据的字形应是较古的文字。

二是探求本义必须参证于文献语言,即本义不仅要与字形结合,还必须是在文献语言中有过用例。

参证文献语言来探求词的本义,可以避免望形生训。

下面我们运用以形索义的训诂方法来讨论中学文言文中的一条注释。

《史记·项羽本纪》:“沛公军霸上。

”高中语文第二册注:“军,驻军,动词。

”余行达主编《古代汉语》(东北师范大学出版社1989年版):“在非判断句中,名词如做谓语,活用成了动词。

如:‘沛公军霸上’,‘军’做谓语,意为驻军。

”中学语文和余行达主编的《古代汉语》都把“军”解释为“驻军”,但前者以为“驻军”是“军”的固定义项,而后者认为“驻军”是“军”的临时意义,即名词“军”活用为动词时所临时具有的意义。

孰是孰非?对此,我们可以通过“军”字的形体结构分析来予以说明。

《说文》:“军,围也。

四千人为军。

从车,从包省。

车,兵车也。

”朱芳圃《殷周文字释丛》:“字从车,从@①,会意。

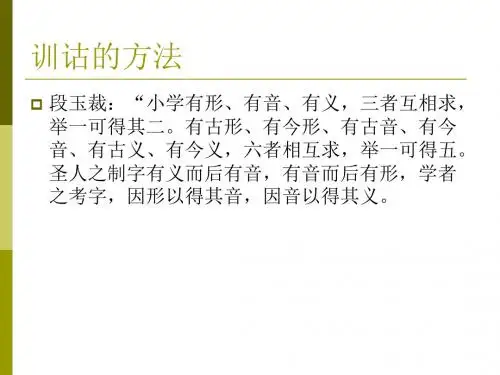

训诂的方法训诂方法:以形说义即形训、因声求义即声训(前二者为主要方法)、核证文献语言、考察古代社会(后二者为辅助方法)。

以形说义:通过字形的分析去了解字所记录的词的本义。

世界上有两种文字体系:表音文字(因形知音而知义,形与音关系密切)、表意文字(见形知义,形与义关系密切)。

汉字是表意文字,形体直接反映出所记录的意义,形义统一在汉字的构造中,使我们由字形探求字的本义成为可能。

东汉许慎《说文》对9353个汉字的字形结构进行了分析,并得出其词义。

运用以形说义方法时主要依据《说文解字》,其次是段玉裁的《说文解字注》,这两者中都有些问题,所以我们还要参照《甲骨文编》、《金文编》等书籍,以求得字的原始义。

因声求义:词是声音和意义的统一体,语音是词的物质外壳,要准确解释词义有时就要借助于它的语音。

从汉代开始,训诂学家就注意到了汉语词语的读音。

例如:《说文》中就运用了相当多的声训(以同音字作为训释字)。

扬雄的《方言》很关注异地殊语反映出的读音变化。

东汉末年的刘熙所写的《释名》一书,就是通过声音线索来找出百姓日用器皿的得名缘由。

汉字里形声字占大多数,是主要的构字方式,汉字表音化的趋势在日益加强。

汉语音韵的发展变化是声、韵、调协调发展的,某一方面的变化必然会牵动其他两个方面的变化,特别是韵的变化,往往会造成声母、声调的演变。

训诂:用今天的话来解释传统经典(古书)中的古字词。

训诂学是古代传统小学,是经学的基础,是从形、音、义三个方面研究古文古字。

训诂的工具是字典字书,如《尔雅》《小雅》《广雅》《方言》《说文解字》等。

训诂的目的是解决今人直接阅读古代书面文字的障碍。

第13讲训诂方法·声训

一、何谓声训

声训又称因声求义,它是通过声音线索来解说词义的训诂方法。

由于它是通过语言的内容形式——声音来揭示声音和词义的关系。

较之形训有了更广泛的适应性,因而显得更为重要。

声训有悠久的历史,远在周秦时代就已开始萌芽,如《周易·说卦》:“乾,健也。

坤,顺也。

”“乾”、“健”上古同为群母元部;“坤”、“顺”上古同为文部,“坤”,溪母;“顺”,船母,二音相近。

刘熙《释名》,对名物的解释几乎全部采用了声训的方法,是一部声训代表作。

如

雨,羽也,如鸟羽动则散也。

(《尔雅·释天》)

川,穿也,穿地而流也。

(《尔雅·释水》)

冢,肿也,言肿起也。

)《尔雅·释山》)

裙,群也,联接群幅也《释衣服》

许慎《说文解字》也不乏声训,如

葬,藏也;君,尊也。

诰,告也;政,正也;室,实也;帐,张也;天,颠也;帝,谛也,王天下之号也;臣,牵也,事君者也。

声训到唐代以后,逐渐趋于消失,而且其旨趣也不为人们所理解。

加上名辨之学衰微,因而声训渐为“因声求义”和“右文说”所取代。

声训作为一种训诂条例、方式,便不再那样重要,训诂学家不再使用或很少使用这种方法。

到了今天,声训的真谛及价值,更不为人们所理解,甚至为某些人简单否定。

到了清代,段玉裁、王念孙等学者对声训的性质认识颇深,他们在以声求义方面作出了突出贡献。

王念孙曾指出:“窃以训诂之旨,本乎声音。

故有声同字异,声近义同,虽或类聚群分,实亦同条共贯,譬如振裘必挈其领,举网必挈其纲,故曰‘本立而道生,知天下之至啧而不可乱也。

’此语不寤,则有字别为音,音别为义,或望文虚造而违其义,或墨守成训而尟会通,易简之理既失,而大道多岐矣。

”(《广雅疏证·序》)孙雍长按:这里所说的“声同字异”、“声近义同”,不仅指出了用通假字的问题,它还暗含了两个重要的训诂原理,一是声义同源,一是语音与字音的流转。

二、声训原理

训诂之要在声音不在文字。

训诂要“以字音为枢纽“,这是因为语言的词(字)是音义的统一体,文字是词的外在形式,而语音则是词的内在形式,是词的内容。

因此,通过词的内部形式去探求语义要比通过词的外部形式——形体去探求词的

意义要好得多。

明白了词的音义关系非常重要,这是因为词的音义关系非常复杂。

首先,词的音义关系开始是任意的,即用什么声音表达词的意义开始没有必然的联系,选取何种声音去表达某一词义开始是任意的,偶然的。

马克思说:“物的名称,对于物的本性来说,完全是外在的。

即使我们知道一个人叫雅各,我们对他还是一点也不了解。

”荀子曰:“名无固宜,约之以命,约定俗成谓之宜,异于约则谓不宜。

”陆宗达也指出:“词在其产生初期,是由音和义按约定俗成的原则任意结合的。

”因此,我们对某一事物的命名,是偶合的,约定俗成的,如“杯”,一开始叫它别的,也未尝不可。

第二,依存性,即音义是不可分割的,语音离开语义,就不成其为语音。

反之,语义失去了语音,就无所依托,因此,对语音和语义必须作为一个整体来对待。

另一方面,某词读某音,一旦约定俗成后其音义关系就相互制约,相对稳定,如“杯”就不能再叫“壶”。

第三,非单一性。

即某一语音所表示的意义不只一个。

如悲、北、陂、卑、碑等虽语音相同,但其意义则是不同的。

同样,某一个语义也可以用不同的语音形式来表达,这就产生了同义词。

如《尔雅·释诂》:“初、哉、首、基、肇、祖、元、胎、俶、落、权舆,始也。

”

第四是相对的严整性,即语言在发展过程中,由于人们心理上的联想作用,

三、声训的类型

(一)从字形关系上看,可分为以下几类:

1、同字为训。

(见教材P149)

2、以初文训孳乳字(见教材P149)

3、以孳乳字训初文(见教材P150)

4、同声符的形声字为训(见教材P150)

5、被训释字与训释字在形体上没有任何联系(见教材P150-1)

(二)从语音关系上,可以分为如下几类:

1、同音为训(见教材P151)

2、双声为训(见教材P151)

3、叠韵为训(见教材P151)

4、声近韵近为训(见教材P151)

(三)古代声训材料中反映出来的“义类”现象,大致有如下几种情况:

1、揭示据客观物体的外形状貌而命名(见教材P151)

2、揭示据客观事物时空次第而命名(见教材P152)

3、揭示据事物的制作方法而命名(见教材P152)

4、揭示据事物动作行为特征而命名(见教材P152)

5、揭示据事物的手段而命名(见教材P152)

6、揭示据事物的性质品德而命名(见教材P152)

7、揭示据事物的功能而命名(见教材P152)

8、据其声音而命名(见教材P152)

四、声训的作用

(一)破假借,寻求本字(见教材P145-6)

王氏父子说:“字之声同声近者,经传往往假借。

学者以声求义,破其假借之字而读以本字,则涣然冰释;如其假借之字而强为之读,则诘掬为病矣。

”(《经义述闻·叙》)又说:“凡字之相通,皆由于声之相近,不求诸声而求诸字,则窒矣。

”

(二)探求同源词(见教材P153-4)

(三)探求转语(见教材P1154-5)

音转是一种语音变化现象。

不同地域不同时代的人们,在使用同一词语表达某一相同意义时,其语言可能呈现出具有一定规律的变异。

这种意义不变而语音有所变异的现象,我们称之为“音转”。

如“模样”、徘徊、犹豫、盘桓

1、古今音变而形成的转语(见教材P155)

2、因方言而形成的转语(见教材P155)

五、声训的局限性

(一)主观臆测(见教材P156)

(二)滥用声训(见教材P156)

(三)不明古音致误(见教材P157)

六、声训应注意的两个问题

1、运用声训应通晓古音(见教材P146)

2、形声字的声符是声训的重要线索(见教材P146-7)

3、古文说(见教材P147)

宋人王子韶(圣美)提出的一种观点。

即同一声符的形声字有的意义相通,而其声符居右,故称“右文说”。

如

“所谓右文者,如‘戋’,小也;水之小者曰浅,金之小者曰钱,歹之小者曰残,贝之小者曰贱,如此之类皆以戋为义也。