6.训诂的方法与原则

- 格式:ppt

- 大小:763.50 KB

- 文档页数:92

训诂学原理训诂学是中国古代语文学科的重要分支,是一门广泛的知识体系,它包括对文学作品和文言语言本身的注释和解释。

训诂学的核心内容在于通过对一个词语或文句在不同的翻译和注释之间的比较来寻求一个最准确的含义,以达到正确解释和理解文言文的目的。

一、尊重文本在训诂学中,最重要的原则是尊重文本。

这意味着书面语言必须以其原貌为出发点,而非在其基础上加以解释和改写。

因此译者或注释者应该尽可能地避免对原文进行任何改动,而只是对其逐字逐句地进行注释和解释。

二、注重历史背景和文化背景训诂学的另一个原理是注重历史背景和文化背景。

在解释古代文言文的时候,译者或注释者必须考虑到作品的起源、作者、时代和背景等因素,以便更好地理解文本的含义和目的。

三、遵循语法原则训诂学还必须遵循语法原则。

由于古代文言文的语法与现代汉语相差甚远,因此需要特别注意语法结构及其奇特的语法功能。

在进行训诂学的研究时需要根据句子的语法结构,分析文句中的字词的语法角色和意义,以尽可能准确地翻译和解释句子的含义。

四、灵活运用语言规则训诂学的原理还包括灵活运用语言规则。

在解释和翻译古代文言文时,需要灵活运用语言规则,尤其是在处理类比、居中、省略、引申等语言规则时,更需要准确运用,否则会导致误解和误读。

五、结合实际应用训诂学的最终目的在于理解和应用文言文,因此必须结合实际应用。

在训诂学中,翻译和注释必须与实际应用密切结合,以确保文本的正确理解和合适的运用。

训诂学家应该注重文文与子官、表文与实际的关系,在不影响原意的前提下尽可能地使用现代汉语来表达文言文的含义。

训诂学是一门非常重要的学科,其原理是尊重文本、注重历史和文化背景、遵循语法规则、灵活运用语言规则,并结合实际应用。

这些原理都是训诂学研究的重要内容,在训诂学的探索和深入研究中,它们都起着至关重要的作用。

训诂学作为文学解释的一种形式,起源于古代,经历了长期的演变和发展。

在宋代,出现了训诂学的两大流派——“引经据典”和“明义释疑”。

训诂常识训诂常识要点:⼀、什么是训诂⼆、训诂的内容三、训诂的⽅法四、训诂著作形式五、训诂的术语第⼀节什么是训诂⼀、训诂就是对古代⽂献中的各种语⾔现象进⾏解释。

中国传统语⾔学称为“⼩学”(汉代指⽂字学,隋唐以后成为⽂字学、⾳韵学、训诂学的总称)。

“训诂”也叫“训故、诂训、故训”,从语源学的⾓度看,“训、驯、顺”,“古、故、诂”分别同源(⾳近、同,义通)。

训诂⼆字分开说,“训”是以通俗的话来解释词义,⽐如《尔雅·释⽔》:“⼤波为澜,⼩波为沦”。

“诂”是以当代语解释古语或以通⾏语解释⽅⾔。

⽐如《尔雅·释诂》:“乔、嵩、崇,⾼也。

”《⽅⾔》:“党、晓、哲,知也。

楚谓之党,或⽈晓,齐宋之间谓之哲。

”以上是“对⾔”,“散⾔”、“浑⾔”则⽆别。

唐孔颖达《周南·关雎诂训传》正义:“詁訓傳者,注解之別名。

⽑以《爾雅》之作多為釋詩,⽽篇有釋詁、釋訓,故依《爾雅》訓⽽為詩⽴傳。

傳者,傳通其義也。

《爾雅》所釋⼗有九篇,獨云詁訓者,詁者,古也。

古今異⾔,通之使⼈知也。

訓者,道也。

道物之貌以告⼈也。

釋⾔則釋詁之別,故《爾雅》序篇云:釋詁、釋⾔通古今之字,古與今異⾔也。

釋訓⾔形貌也。

然則詁訓者,通古今之異辭,辨物之形貌,則解釋之義盡歸於此。

”⼆、学习训诂学的功⽤1、阅读、教学古⽂△《曹刿论战》:“齐师败绩”。

△《离骚》:“岂予⾝之惮殃兮,恐皇舆之败绩。

”训释:《左传·庄公11年》:“凡师,敌未陈⽈败某师,皆陈⽈战,⼤崩⽈败绩,得俊⽈克,覆(伏兵⽽袭)⽽败之⽈取某师,京师败⽈王师败绩于某。

”《说⽂》:“败,毁也。

从⽁贝。

”⼜“bai,坏也(段注:坏,毁也。

bai与败⾳义同)。

从⾡贝声。

”三国魏正始2年《三体⽯经·左传·僖公28年》:“楚师败ji(从⾡朿声)”《说⽂》:“迹,步处也。

从⾡亦声。

蹟,或从⾜責。

籀⽂迹从朿。

”《说⽂》:“绩,缉也。

从⽷責声。

”《诗·七⽉》:七⽉鸣鴂,⼋⽉载绩。

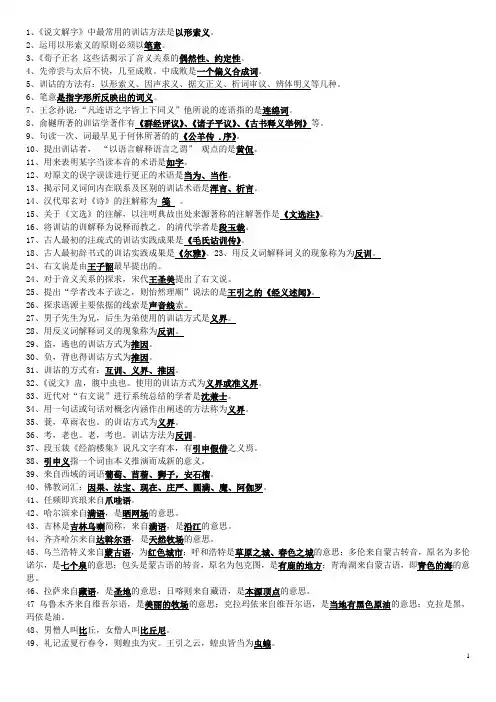

1、《说文解字》中最常用的训诂方法是以形索义。

2、运用以形索义的原则必须以笔意。

3、《荀子正名这些话揭示了音义关系的偶然性、约定性。

4、先帝尝与太后不快,几至成败。

中成败是一个偏义合成词。

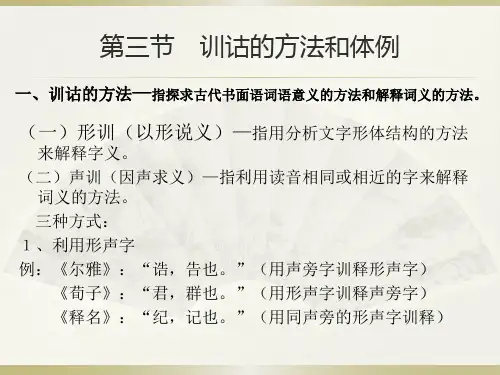

5、训诂的方法有:以形索义、因声求义、据文正义、析词审议、辨体明义等几种。

6、笔意是指字形所反映出的词义。

7、王念孙说:“凡连语之字皆上下同义”他所说的连语指的是连绵词。

8、俞樾所著的训诂学著作有《群经评议》、《诸子平议》、《古书释义举例》等。

9、句读一次、词最早见于何休所著的的《公羊传 .序》。

10、提出训诂者,“以语言解释语言之谓”观点的是黄侃。

11、用来表明某字当读本音的术语是如字。

12、对原文的误字误读进行更正的术语是当为、当作。

13、揭示同义词间内在联系及区别的训诂术语是浑言、析言。

14、汉代郑玄对《诗》的注解称为笺。

15、关于《文选》的注解,以注明典故出处来源著称的注解著作是《文选注》。

16、将训诂的训解释为说释而教之。

的清代学者是段玉裁。

17、古人最初的注疏式的训诂实践成果是《毛氏诂训传》。

18、古人最初辞书式的训诂实践成果是《尔雅》。

23、用反义词解释词义的现象称为为反训。

24、右文说是由王子韶最早提出的。

24、对于音义关系的探求,宋代王圣美提出了右文说。

25、提出“学者改本子读之,则怡然理顺”说法的是王引之的《经义述闻》。

26、探求语源主要依据的线索是声音线索。

27、男子先生为兄,后生为弟使用的训诂方式是义界。

28、用反义词解释词义的现象称为反训。

29、盗,逃也的训诂方式为推因。

30、负,背也得训诂方式为推因。

31、训诂的方式有:互训、义界、推因。

32、《说文》盅,腹中虫也。

使用的训诂方式为义界或准义界。

33、近代对“右文说”进行系统总结的学者是沈兼士。

34、用一句话或句话对概念内涵作出阐述的方法称为义界。

35、蓑,草雨衣也。

的训诂方式为义界。

36、考,老也。

老,考也。

训诂方法为反训。

37、段玉裁《经韵楼集》说凡文字有本,有引申假借之义焉。

训诂方法和原则训诂方法和原则————————训诂是指以古典经典文本中的语句为基础,以提炼出精确的含义为目的的一种思维方式和技能。

训诂的历史可以追溯到公元前6世纪,它以其独特的思维方式、严谨的思想原则和分析技巧,受到了当时众多学者的重视。

在中国,训诂已有几千年的历史,是一种精神文明的标志。

训诂在提供思想和文化历史见解的同时,也提供了一种有效的智力训练方式。

一、训诂方法1. 注重内涵:训诂注重文字内涵,以内容为出发点,强调文字的丰富性,避免表面化的理解。

2. 加强理解:训诂要求学者仔细理解文字内涵,尤其是隐含意义,加强对文字内容的理解。

3. 加强对比:通过对比文字中的不同表述,有效地提高文字的理解能力。

4. 分析关联:通过分析文字之间的关联,加强对文字之间的理解。

5. 结合实际:训诂要求学者不仅要理解文字内容,还要将文字内容与实际结合起来,以便更好地理解文字内容。

二、训诂原则1. 注重审美:训诂要求学者不仅要注重文字内涵,还要注重文字的审美性,加强对文字的审美感知。

2. 避免浮夸:要避免文字中的浮夸,不要将文字表达出来的意义变得过于夸张。

3. 注重意义:要注重文字中所表达的意义,不要将文字中的意义变得过于弱化或失真。

4. 保留原意:要尽量保留文字中所表达的原意,不要将文字中所表达的意义变得过于片面或歪曲。

5. 注重实用性:要注重文字中所表达的实用性,在表达中要充分考虑实用性问题。

三、应用1. 文本阅读:训诂方法和原则可以帮助学者更好地阅读古典文本,从而更好地理解古典文本中所包含的思想和文化。

2. 语言学习:通过训诂方法和原则,可以帮助学者加强对语言特点的理解能力,从而更好地运用语言来表达思想和情感。

3. 教学活动:通过运用训诂方法和原则,可以使教师和学生在教学活动中更好地理解古典文本中所表达的思想和文化。

4. 智力培养:通过运用训诂方法和原则,可以使人们更好地培养思维能力、逻辑能力、判断能力和创造能力。

一、总论1、训诂:唐孔颖达定义,通古今之异词,辨物之形貌。

训诂就是对语言,主要是对古代语言作解释。

《毛诗诂训传》,简称《毛传》,是毛亨为《诗经》作的传注。

《毛诗诂训传》是注书式训诂,《尔雅》是辞书式训诂,这两部书是古人最初的训诂成果。

2、训诂学:以古代文献的训诂为研究对象,以语义为主要研究内容的一门独立学科,是语言学里具有综合性和实用性特征的人文性很强的技术科学。

3、训诂学的任务:用当代的话解释古代词语,用通语释方言,说明事物的形貌让人了解。

4、训诂的内容:解释字词、解释文句、分析篇章、分析表达方式、分析时空关系。

5、解释文句包括分析句读、疏通句意,阐明语法这些内容。

6、训诂的范围,传统的以经书为中心,最大的局限是“崇古”。

7、章炳麟:《国故论衡.明解故上》以为训诂形式有通论、驸经、序录、略例四种。

8、训诂学的作用,三个方面:指导古代作品的阅读和教学,教导整理古籍,指导编纂字典辞书。

9、某、某也:表示某一个词当解释为另一个词,解释的词在后,被解释的在前,如:贯,事也。

10、谓、言、犹、曰、谓之:谓,被解释的词在前面,表示以一般释特殊或以具体释抽象,相当于“指的是”、“说的是”;言,加在解释的词之前,组成“某,言某也”格式,多用来串讲大意,或总括一段话的中心意思;犹,组成“某,犹某也”格式,和“等于说”相当;曰,相当于“叫”、“叫作”,被解释的词在后面;谓之:和“曰”“为”作用一样,可任用其一。

11、当为(当作)、读为(读曰)、读若(读如)、之言(之为言):当为(当作),遇原文有误字误读须更正的,就用“某当为某”、“某当作某”格式;读为(读曰),表示用本字说明假借字,是“易其字”;读若(读如),多用来拟声注音,是“拟其音”;12、浑言、析言:浑言,笼统的说,也称统言、通言、散言、散文;析言,分析地说,也叫对言、对文,这是指出近义词的共同义和区别义时所用的术语。

13、貌:表明被解释的词是表示某种性质或状态的,相当于“……的样子”,格式为“某,某貌”;辞(或作词),用来指明文句中的虚词;属、别,表示事物种类,属强调共同性,别强调区别性;破读、读破:破读,用本字去改读古书中的通假字,称“破”,也叫“破字”、“易字”。

训诂学学之求深,悟之求透,用之求效——《训诂学》学习总结报告本学期开设的《训诂学》将要告一段落。

训诂学是一门传统的古老学科,是传统语言学的重要组成部分。

学习《训诂学》对于我们汉语言文学(师范)专业的同学来说,是很须要的,也是很重要的。

对于提高我们阅读古代典籍和历史文献的能力,特殊是对我们以后作为一名语文老师,解决古汉语学习和从事古文教学中所碰到的问题提供了协助和参考,具有非常重要的意义和作用。

学习了一学期,也让我或多或少了解了一些训诂方面的学问和办法。

下面,主要结合本学期所讲的学问谈谈我的体味。

本学期主要学习了:训诂和训诂学、训诂的内容、训释词义的办法与原则、解说词义的办法等。

我认为重要的学问点是训释词义的办法与原则。

对于理解训诂和训诂学,我想这是学好该课程的一个前提。

学习一门课程,首先就要明确课程定义,要明了这门课程学习的方向和内容,这些我们往往可以从课程的名称中来获得。

中国语言学的讨论历史悠久,训诂学是中国传统语言学即学校(包括文字学、音韵学和训诂学)的重要组成部分。

中华民族历史悠久,有着绚烂的博大精深的文化积淀,先人留下的典籍文献浩如烟海,是一份取之不尽、用之不竭的珍贵财宝。

然,究竟年月距离久远,要正确读懂典籍文献,必需借助一些解释与参考,于是就有了“训诂”。

正如陈澧在《东塾读书记》中指出:“盖时有古今,犹地有东西、有南北,相隔远则言语不通矣。

地远则有翻译,时远则有训诂。

有翻译则能使别国如乡邻,有训诂则能使古今如旦暮,所谓通之矣。

训诂之功大矣哉!”这段话揭示了训诂产生的缘由和作用,在他看来,翻译是交流空间上语言阻隔的工具,而训诂则是克服时光上语言障碍的法宝,用后代的语言解释古代的语言,用雅言解释方言。

近代训诂学家黄侃先生说:“诂者故也,即原来之谓;训者顺也,即引申之谓。

训诂者,用语言解释语言之谓。

”其从语言学的观点动身,指出“训诂”就是对古书中的语义做出正确解释的一项特地性的学术工作。

黄侃先生说:“若以此地之语释彼地之语,或以此时之语释昔时之语,虽属训诂之全部事,而非构成之原理。

训诂的方法训诂是对古代文献进行解读和研究的方法,主要应用于古文字、古代文献及经典著作的研究领域。

通过训诂,我们可以更好地理解和解读古代文化、历史和思想。

一、训诂的定义与意义训诂,即对文献进行解释和研究。

它是一种学术方法,通过对文字、语言、背景等方面进行分析和推理,揭示文献背后的含义、思想和价值。

训诂的目的是还原古代文献原本的面貌,理解作者的用意,并为后人提供参考和启迪。

训诂具有重要的学术价值和实践意义。

它可以帮助我们深入了解古代文化和历史。

通过对古代文献的训诂,我们可以了解到当时社会、政治、经济等各个方面的情况,从而更好地理解古代社会和人们的思维方式。

训诂对于传承和发展传统文化也具有重要作用。

通过对经典著作的训诂,我们可以传承和弘扬古代智慧,为现代社会提供借鉴和启示。

训诂也可以促进对传统文化的创新和发展,使其与现代社会相结合,产生新的价值和意义。

二、训诂的基本原则训诂需要遵循一定的原则,以确保研究结果的准确性和可靠性。

以下是训诂的基本原则:1. 文字考证原则文字考证是训诂的基础工作,它主要通过对古文字的解读、比较和分析来还原文献中的文字内容。

文字考证需要具备扎实的语言学知识和丰富的实践经验,以确保对古文字的正确理解。

2. 语境分析原则语境分析是指对文献中的语言环境进行综合考察和分析。

通过了解当时社会背景、作者用词习惯等方面的信息,可以更好地理解文献中表达的含义和用意。

3. 考据与注释原则考据与注释是训诂中不可或缺的环节。

通过对文献内容进行详细考察,并添加合适的注释,可以帮助读者更好地理解文献的内容和意义。

考据也可以帮助纠正文献中可能存在的错误或疑点。

4. 系统比较原则系统比较是训诂中的重要方法之一。

通过对不同版本、不同作者或不同时期的文献进行比较,可以发现其中的异同之处,从而推断出更为准确和全面的结论。

5. 学科交叉原则训诂往往需要借助多个学科的知识和方法。

历史学、语言学、哲学等都可以为训诂提供重要的参考和帮助。