5第五章训诂的方法(声训等)

- 格式:doc

- 大小:904.00 KB

- 文档页数:109

第五章训诂的方法(一)一、几段故事:1.伯牙鼓琴锺子期听之方鼓琴而志在太山锺子期曰善哉乎鼓琴巍巍乎若太山少选之间而志在流水锺子期又曰善哉乎鼓琴汤汤乎若流水锺子期死伯牙破琴绝弦终身不复鼓琴以为世无足复为鼓琴者。

(《吕氏春秋·本味》)2. 庄子送葬过惠子之墓顾谓从者曰郢人垩慢其鼻端若蝇翼使匠石斲之匠石运斤成风听而斲之尽垩而鼻不伤郢人立不失容宋元君闻之召匠石曰尝试为寡人为之匠石曰臣则尝能斲之虽然臣之质死久矣自夫子之死也吾无以为质矣吾无与言之矣(《庄子·徐无鬼》)管仲曰吾始困时尝与鲍叔贾分财利多自与鲍叔不以我为贪知我贫也吾尝为鲍叔谋事而更穷困鲍叔不以我为愚知时有利不利也吾尝三仕三见逐于君鲍叔不以我为不肖知我不遭时也吾尝三战三走鲍叔不以我为怯知我有老母也公子纠败召忽死之吾幽囚受辱鲍叔不以我为无耻知我不羞小节而耻功名不显于天下也生我者父母知我者鲍子也(《史记·管晏列传》)训诂方法之一:观境为训(一)据境索义(二)可怜1.可憐身上衣正單,心憂炭賤願天寒。

(唐白居易《卖炭翁》)2.東家有賢女,自名秦羅敷。

可憐體無比,阿母爲汝求。

(《孔雀东南飞》)3.可憐春淺遊人少,好傍池邊下馬行。

(唐白居易《曲江早春》)4.可憐芳歲青山裏,惟有松枝好寄君。

(唐卢纶《早春》)5.姊妹兄弟皆列土,可憐光彩生門户。

(唐白居易《长恨歌》)【可憐】1.值得怜悯。

2.可爱。

3.可喜。

4.可羡。

5.可惜。

一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。

可怜九月初三夜,露似珍珠月似弓。

(白居易《暮江吟》)谁家今夜扁舟子?何处相思明月楼?可怜楼上月徘徊,应照离人妆镜台。

(唐张若虚《春江花月夜》)鸿雁长飞光不度,鱼龙潜跃水成文。

昨夜闲潭梦落花,可怜春半不还家。

(唐张若虚《春江花月夜》)闻道黄龙戍,频年不解兵。

可怜闺里月,长在汉家营。

(沈全期《杂诗》)宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。

可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神!(李商隐《贾生》)誓扫匈奴不顾身,五千貂锦丧胡尘。

《训诂学》训诂的方法复习要点一、解释名词术语1、“读为”和“读曰”“读为”和“读曰”是用本字来说明通假字的专门术语。

段玉裁在《说文解字注》中说:“凡言‘读若’者,皆拟其音也;凡传注言‘读为’者,皆易其字也。

注经必兼兹二者,故有‘读为’、有‘读若’。

‘读为’亦言‘读曰’,‘读若’亦言‘读如’。

字书但言其本字本音,故有‘读若’,无‘读为’也。

”根据段注,可知“读为”和“读曰”本是一回事,没有什么不同。

例如:《庄子》:“而御六气之辩。

”郭庆藩注:“辩读为变。

”《卫风》“淇则有岸,隰则有泮。

”郑笺:“泮读为畔。

”《书经·尧典》“播时百谷。

”郑玄注:“时读曰莳。

”《尚书·益稷》:“日月星辰山龙华虫作绘。

”郑玄注曰绘“读曰”某字。

段玉裁在《说文》注中引郑玄此注后云:“读曰犹读为,易其字也。

”在上述诸例中,“变、畔、莳、”等为本字,“辩、泮、时”为通假字,用“读为”、“读曰”而明之。

2、“当为”、“当作”“当为”,则是纠正文献中字误或声误的专门术语,又叫“当作”。

例如:《礼记·檀弓》:“与其邻重汪踦往,皆死焉。

鲁人欲勿殇重汪踦。

”郑玄注:“重,皆当为童。

”《礼记·檀弓》:“自败于臺鲐始也。

”郑玄注:“臺当为壶,字之误也。

”可见,“当为”同“读为”、“读曰”完全不同。

3、互训—即两个同义词互相训释。

如《说文·口部》:“咽,嗌也。

”“嗌,咽也。

”4、声转-是指同一个词,由于时间和地域的变化,其读音发生了变化而分化为若干个词的现象。

如“父”和“爸”,“母”和“妈”,本是一个词,经声转而变成了两个词。

“大波曰澜,小波曰沦”,“澜”、“沦”也是由声转而分化出来的。

5、互文见义:指上下两句或同一句子的上下两部分参互见义,互相补充。

有时也指由于行文需要避免重复,用同义词互相替换。

6、通语指在广大地区里通常共同说的词语。

见于汉扬雄所作的《輶轩使者绝代语释别国方言》 (简称《方言》)。

训诂训诂是指解释古代文献中字词的含义和来源,以及它们在不同语境下的变化。

以下是三种常见的训诂方法:1.形训:这种方法是通过分析汉字的形体结构来解释其含义。

例如,汉字“明”,由“日”和“月”两个部分组成,表示明亮的意思。

2.声训:又称为音训,是指用声音相同或相近的字来解释词义。

例如,用“卜”来解释“占卜”中的“卜”,因为两者在古代汉语中的发音相近。

3.义训:是指直接解释词的含义,而不是通过形体结构或声音关系来解释。

例如,将“人”解释为“能制造和使用工具的动物”,直接描述了人的本质特征。

这三种方法并不是互相独立的,而是相互补充的。

在训诂实践中,通常会综合运用这三种方法来全面理解一个词的含义和来源。

除了上述提到的形训、声训和义训三种基本方法外,训诂学中还有许多其他重要的研究方法。

以下是几种较为常用的训诂方法:1.归纳法:通过对大量文献资料中的字词进行归纳和分析,总结出它们在语义、语法和语用等方面的规律和特点,从而推导出更普遍的结论。

2.演绎法:根据已知的训诂理论和规律,对具体的字词进行解释和应用,从而验证理论的有效性和适用性。

3.比较法:通过对不同语言或方言中相同或相似词语的比较,揭示它们之间的语义联系和演变规律,有助于理解词义的来源和变化。

4.文献考证法:通过对历史文献的考证和分析,确定文献的真实性和价值,以及文献中字词的含义和用法,为训诂研究提供可靠的依据。

5.语境分析法:将字词放在具体的语境中进行考察,分析它们在句子、段落或篇章中的含义和用法,以更准确地解释和理解词义。

6.语义场分析法:将相关词语放在一个语义场中进行考察,分析它们之间的语义关系和区别,有助于理解词语之间的细微差别和用法。

7.历史演变法:通过对字词的历史演变进行追踪和分析,了解词义的变化过程和发展趋势,有助于理解词义的演变规律和机制。

这些方法并不是孤立的,而是相互交织、相互补充的。

在训诂实践中,根据研究的具体需要和情况,可以选择合适的方法进行综合运用,以获得更加全面和准确的研究结果。

训诂学常识(可做古代汉语教案)第一章:训诂学概述1.1 定义:训诂学是研究古代汉字、词语的语音、语义及其发展变化的学科。

1.2 意义:了解古代文献,解读古代作品,传承文化遗产。

1.3 训诂学与古代汉语的关系:古代汉语的研究离不开训诂学,训诂学为古代汉语教学提供了丰富的教学资源。

第二章:训诂方法2.1 音训:根据字的古代读音来解释字义。

2.2 形训:根据字形来解释字义。

2.3 义训:直接解释字义。

2.4 声训:根据字的声旁来解释字义。

第三章:词义变化3.1 词义的扩大:一个词的原有意义范围扩大。

3.2 词义的缩小:一个词的原有意义范围缩小。

3.3 词义的转移:一个词的意义完全改变。

3.4 词义的的感情色彩变化:词义的感情色彩由褒义转为贬义或由贬义转为褒义。

第四章:古代汉语词汇4.1 古今异义词:古代汉语词汇在现代汉语中的意义发生变化。

4.2 通假字:古代汉语中因字形相近而代替本字的现象。

4.3 词类活用:古代汉语中词类的灵活运用。

第五章:经典训诂著作5.1 《说文解字》:东汉许慎著,系统分析汉字的形体、音韵和意义。

5.2 《尔雅》:最早的一部解释词义的专著,涉及古代汉语的词汇、语法等方面。

5.3 《方言》:西汉扬雄著,研究古代汉语方言。

第六章:训诂学常用术语6.1 字词:汉字和词语的简称,是训诂学的基本研究对象。

6.2 音韵:汉字的读音和韵律,对训诂学具有重要意义。

6.3 声旁:汉字中的部首,具有一定的表音功能。

6.4 形声:汉字的一种构造方式,由声旁和形旁组成。

第七章:训诂学的应用7.1 文献解读:通过训诂学方法,解读古代文献,揭示其原意。

7.2 古籍校订:根据训诂学知识,对古籍进行文字、词语的校正。

7.3 古代文化研究:通过训诂学方法,研究古代文化、风俗、历史等方面。

第八章:训诂学的发展历程8.1 先秦时期:形成初步的训诂学概念,出现《尔雅》等著作。

8.2 汉魏六朝时期:训诂学逐渐发展,出现《说文解字》等经典著作。

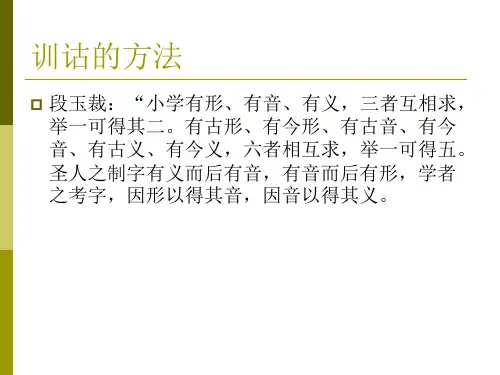

训诂的方法段玉裁:“小学有形、有音、有义,三者互相求,举一可得其二。

有古形、有今形、有古音、有今音、有古义、有今义,六者相互求,举一可得五。

圣人之制字有义而后有音,有音而后有形,学者之考字,因形以得其音,因音以得其义。

训诂的方法☐一、形训☐1、形训依据☐2、形训条例☐①象形☐《说文》:“向,北出牖也。

从宀从口。

”《诗·七月》:“穹窒熏鼠,塞向墐户。

”☐《说文》:“豆,古食肉器也。

”《大雅·生民》:“卬盛于豆,于豆于登,其香始升,上帝居歆。

”《国语·吴语》:“觞酒,豆肉,箪食。

”《论语》:“笾豆之事,则有司存。

”训诂的方法☐②指事☐《说文》:“木下曰本。

从木,一在其下。

”《国语·晋语》:“伐木不自其本,必复生。

”《左传·成公二年》:“禽之而乘其车,系桑本焉,以徇齐垒。

”《左传·僖公十三年:“(先轸)免胄入狄师,死焉,狄人归其元,面如生。

”《孟子·滕文公下》:“志士不忘在沟壑,勇士不忘丧其元。

”训诂的方法☐③会意☐《说文》:“表,上衣也。

从衣从毛。

”《礼记·王藻》:“表裘不入公门。

”《庄子·让王》:“子贡乘大马,中绀而表素。

”☐《说文》:“及,逮也。

从又人。

”《左传·成公二年》:“故不能推车而及。

”《左传·定公四年》:“楚人为食,吴人及之,奔,食而从之。

”☐《说文》:“監,临下也。

”《尚书·酒诰》:“古人有言,人无水监,当于民监。

”《诗经·邶风·柏舟》:“我心匪鑒,不可以茹。

”毛传:“鑒,所以察形也。

”训诂的方法☐《说文》:“幸,所以惊人也。

”☐“執,捕罪人也,从丮从幸。

”《孟子·尽心上》:“桃应问曰:‘舜为天子,皋陶为士,瞽瞍杀人,则如之何?’孟子曰:‘执之而已矣。

’”☐報:《韩非子·五蠹》:“楚之有直弓,其父窃羊而谒之吏,令尹曰:‘杀之。

训诂的方法训诂是对古代文献进行解读和研究的方法,主要应用于古文字、古代文献及经典著作的研究领域。

通过训诂,我们可以更好地理解和解读古代文化、历史和思想。

一、训诂的定义与意义训诂,即对文献进行解释和研究。

它是一种学术方法,通过对文字、语言、背景等方面进行分析和推理,揭示文献背后的含义、思想和价值。

训诂的目的是还原古代文献原本的面貌,理解作者的用意,并为后人提供参考和启迪。

训诂具有重要的学术价值和实践意义。

它可以帮助我们深入了解古代文化和历史。

通过对古代文献的训诂,我们可以了解到当时社会、政治、经济等各个方面的情况,从而更好地理解古代社会和人们的思维方式。

训诂对于传承和发展传统文化也具有重要作用。

通过对经典著作的训诂,我们可以传承和弘扬古代智慧,为现代社会提供借鉴和启示。

训诂也可以促进对传统文化的创新和发展,使其与现代社会相结合,产生新的价值和意义。

二、训诂的基本原则训诂需要遵循一定的原则,以确保研究结果的准确性和可靠性。

以下是训诂的基本原则:1. 文字考证原则文字考证是训诂的基础工作,它主要通过对古文字的解读、比较和分析来还原文献中的文字内容。

文字考证需要具备扎实的语言学知识和丰富的实践经验,以确保对古文字的正确理解。

2. 语境分析原则语境分析是指对文献中的语言环境进行综合考察和分析。

通过了解当时社会背景、作者用词习惯等方面的信息,可以更好地理解文献中表达的含义和用意。

3. 考据与注释原则考据与注释是训诂中不可或缺的环节。

通过对文献内容进行详细考察,并添加合适的注释,可以帮助读者更好地理解文献的内容和意义。

考据也可以帮助纠正文献中可能存在的错误或疑点。

4. 系统比较原则系统比较是训诂中的重要方法之一。

通过对不同版本、不同作者或不同时期的文献进行比较,可以发现其中的异同之处,从而推断出更为准确和全面的结论。

5. 学科交叉原则训诂往往需要借助多个学科的知识和方法。

历史学、语言学、哲学等都可以为训诂提供重要的参考和帮助。

第五讲训诂⽅法之声训第五讲训诂⽅法之声训⼀、什么是声训。

声训⼜叫“⾳训”,就是“因声求义”,即⽤声⾳相同或相近的字(词)来解释字(词)义的⽅法。

⼆、⾳与义的关系分两种情况。

⼀种是“⾳义之间⽆联系”。

在语⾔发⽣的起点,⾳与义之间是约定的,没有必然的联系。

汉语中⼤量的同⾳词,意义上并没有联系,如:秉、丙。

另⼀种是“⾳近义通”。

在⼀种语⾔的基本词汇初步形成之后,在词义引申和新词孳⽣的过程中,⼀些(不是全部)意义有联系的词往往会在语⾳上也有联系。

沈兼⼠《声训论》:“凡义之寓于⾳,其始也约定俗成,率由⾃然。

继⽽声义相依,辗转孳乳,先天后天,交错参互,殊未可⼀概⽽论。

”随着社会的发展,词汇要不断地丰富,在原有词语的基础上产⽣新词。

新词产⽣的⼀条重要途径,就是在旧词引申到距离本义较远之后,在⼀定条件下脱离原词⽽独⽴。

如:元的本义为⾸。

⾸是⼈体的最⾼处,引申为⾼⽽上平之地,这个意义脱离原词独⽴,分化出平原的“原”。

这就是词语的分化,也就是派⽣词。

同⼀语根的派⽣词就是同根词。

同根的⼀组词⾥,常常是读⾳相同或⾳近、意义相通,这就是“⾳近义通”现象。

“⾳近义通”的说法是以同根词为前提的。

下⾯是⼀组同根词。

长,本义为⽣长。

长,由⽣长引申出变长。

⽣长的结果是变长。

因为读⾳有变,所以属于另⼀个独⽴的词。

张,《说⽂》:“施⼸弦也。

”施⼸弦要把⼸弦拉长,引申出“张挂”。

帐,《说⽂》:“帐,张也。

”张挂起来的帷幕。

胀,《急救篇》颜师古注:胀谓腹⿎胀也。

掌,《说⽂》:“⼿中也。

”朱骏声:“张之为掌,卷之为拳。

”从语⾳上看,这些词上古韵同声近,读⾳相近。

以上诸字读⾳相同或相近,意义上有联系,可以根据声⾳的线索推求意义,即进⾏声训。

三、声训的对象——同源字(此)和假借字(词)1、什么是同源字由同⼀个词分化出来的若⼲新词由于有共同的母体,彼此之间具有形异、义通、⾳同或⾳近的特点,这样就形成了⼀个个字形不同、意义相通、语⾳相同或相近的词族。