数学建模简单13个例子共40页

- 格式:ppt

- 大小:4.37 MB

- 文档页数:40

数学建模简单13个例子全解数学建模是一种将数学方法和技术应用于实际问题解决的过程。

它是数学领域的一个重要分支,具有广泛的应用和重要的研究价值。

数学建模能够帮助我们理解和解决许多复杂的现实问题,对于推动科学研究和技术开发具有重要作用。

在现代科学和工程领域,数学建模被广泛运用于各种领域,包括物理、生物、经济、环境、社会等。

通过数学建模,我们可以通过数学方法对问题进行抽象和化简,然后利用数学工具和技术进行分析和求解。

数学建模的过程通常包括问题定义、模型构建、模型分析和模型验证等步骤,其中数学模型的选择和建立是关键的一步。

数学建模的重要性在于它能够帮助我们更好地理解和解决复杂的现实问题。

通过数学建模,我们可以用精确的数学语言和方法描述问题,通过数学分析和计算实现对问题的量化和定量化,为问题的解决提供科学的依据和方法。

数学建模还能够帮助我们发现问题中的规律和关联,提供新的洞察和预测,促进科学的发展和技术的创新。

本文将介绍数学建模的概念和重要性,并给出简单13个例子的全解。

通过这些例子,我们可以更加深入地了解数学建模的基本方法和技巧,培养和提高自己的数学建模能力,为解决实际问题提供有益的借鉴和参考。

描述如何利用数学建模解决鱼群聚集问题,并阐述模型的步骤和应用在鱼群聚集模型中,我们希望通过数学建模来解释鱼群在水中聚集的现象,并找到一种合适的模型来描述鱼群的行为。

步骤:收集数据:首先,我们需要收集关于鱼群聚集的现实数据。

这些数据可以包括鱼群的数量、鱼群的密度、鱼群的移动速度等。

建立模型:基于收集到的数据,我们可以建立一个数学模型来描述鱼群的聚集行为。

常用的模型包括离散模型和连续模型。

离散模型:离散模型将鱼群视为一组个体,每个个体根据一定的规则进行移动和相互作用。

常见的离散模型包括离散元胞自动机模型和离散粒子模型等。

连续模型:连续模型将鱼群视为一个连续的流体,采用偏微分方程来描述鱼群密度的演化。

常见的连续模型包括Navier-Stokes方程和Birds模型等。

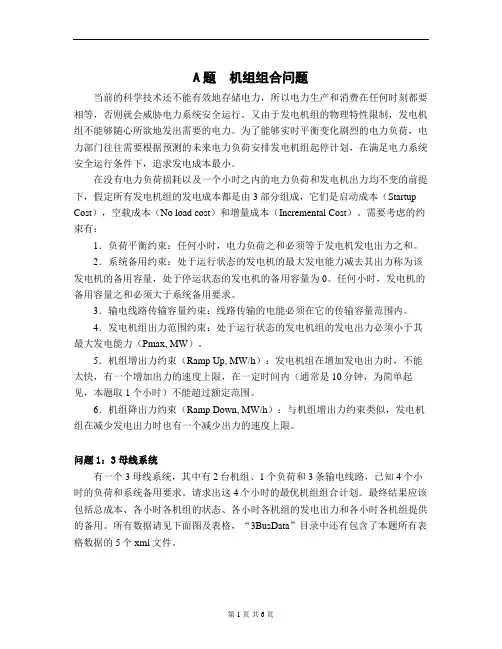

A题机组组合问题当前的科学技术还不能有效地存储电力,所以电力生产和消费在任何时刻都要相等,否则就会威胁电力系统安全运行。

又由于发电机组的物理特性限制,发电机组不能够随心所欲地发出需要的电力。

为了能够实时平衡变化剧烈的电力负荷,电力部门往往需要根据预测的未来电力负荷安排发电机组起停计划,在满足电力系统安全运行条件下,追求发电成本最小。

在没有电力负荷损耗以及一个小时之内的电力负荷和发电机出力均不变的前提下,假定所有发电机组的发电成本都是由3部分组成,它们是启动成本(Startup Cost),空载成本(No load cost)和增量成本(Incremental Cost)。

需要考虑的约束有:1.负荷平衡约束:任何小时,电力负荷之和必须等于发电机发电出力之和。

2.系统备用约束:处于运行状态的发电机的最大发电能力减去其出力称为该发电机的备用容量,处于停运状态的发电机的备用容量为0。

任何小时,发电机的备用容量之和必须大于系统备用要求。

3.输电线路传输容量约束:线路传输的电能必须在它的传输容量范围内。

4.发电机组出力范围约束:处于运行状态的发电机组的发电出力必须小于其最大发电能力(Pmax, MW)。

5.机组增出力约束(Ramp Up, MW/h):发电机组在增加发电出力时,不能太快,有一个增加出力的速度上限,在一定时间内(通常是10分钟,为简单起见,本题取1个小时)不能超过额定范围。

6.机组降出力约束(Ramp Down, MW/h):与机组增出力约束类似,发电机组在减少发电出力时也有一个减少出力的速度上限。

问题1:3母线系统有一个3母线系统,其中有2台机组、1个负荷和3条输电线路,已知4个小时的负荷和系统备用要求。

请求出这4个小时的最优机组组合计划。

最终结果应该包括总成本、各小时各机组的状态、各小时各机组的发电出力和各小时各机组提供的备用。

所有数据请见下面图及表格,“3BusData”目录中还有包含了本题所有表格数据的5个xml文件。

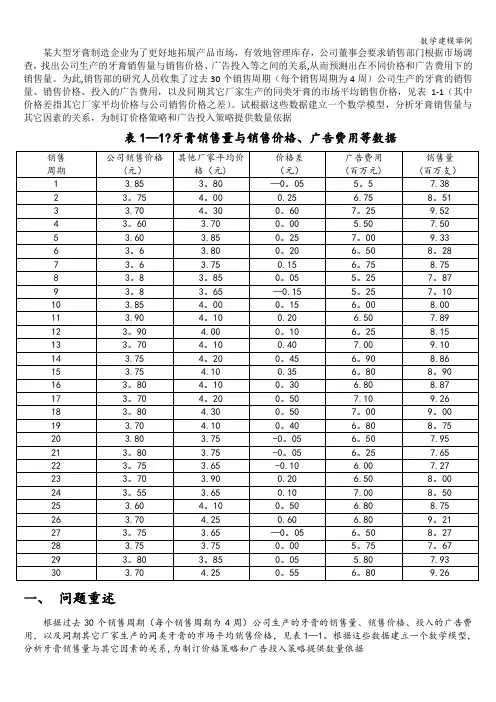

某大型牙膏制造企业为了更好地拓展产品市场,有效地管理库存,公司董事会要求销售部门根据市场调查,找出公司生产的牙膏销售量与销售价格、广告投入等之间的关系,从而预测出在不同价格和广告费用下的销售量。

为此,销售部的研究人员收集了过去30个销售周期(每个销售周期为4周)公司生产的牙膏的销售量、销售价格、投入的广告费用,以及同期其它厂家生产的同类牙膏的市场平均销售价格,见表1-1(其中价格差指其它厂家平均价格与公司销售价格之差)。

试根据这些数据建立一个数学模型,分析牙膏销售量与其它因素的关系,为制订价格策略和广告投入策略提供数量依据表1—1?牙膏销售量与销售价格、广告费用等数据一、问题重述根据过去30个销售周期(每个销售周期为4周)公司生产的牙膏的销售量、销售价格、投入的广告费用,以及同期其它厂家生产的同类牙膏的市场平均销售价格,见表1—1。

根据这些数据建立一个数学模型,分析牙膏销售量与其它因素的关系,为制订价格策略和广告投入策略提供数量依据二、 问题分析由于牙膏是生活必需品,对大多属顾客来说,在购买同类产品的牙膏是更多地会在意不同品牌之间的价格差异,而不是它们的价格本身.因此,在研究各个因素对销量的影响时,用价格差代替公司销售价格和其他厂家平均价格更为合适。

三、 模型假设1. 画出牙膏销售量与价格差,公司投入的广告费用的散点图2. 由散点图确定两个函数模型,再由这两个函数模型解出回归模型3. 对模型进行改进,添加新的条件确定更好的回归模型系数,得到新的回归模型4.对模型进一步改进,确定最终的模型四、 符号约定牙膏销售量为y,其他厂家平均价格和公司销售价格之差(价格差)为x1,公司投入的广告费用为x2,其他厂家平均价格和公司销售价格分别为x3和x4,x1=x3-x4。

基于上面的分析,我们仅利用1x 和2x 来建立y 的预测模型。

五、 模型的建立和求解1. 基本模型利用表1—1的数据用matlab 作出y 与x1的散点图(图1—1),y 与x2的散点图(图1-2) 代码如下:x1=[—0.05 0.25 0。

初中数学建模的若干简要案例初中数学建模学习案例1 :----- 与自行车有关的问题(小组学习实践)课题:了解自行车中的数学问题,应用学过的数学知识,解决以下问题。

问题1 :用自己或同学的一辆自行车为观察对象,观察并解决下列问题:( 1 )我观察的这辆自行车是什么牌子的?( 2 )它的直径是_______cm ,轮子转动一周,在地面走过的距离是_______cm ,精确到1cm 。

( 3 )自行车中轴的大齿轮盘的齿数是_______齿,后轴的小齿轮(飞轮)的齿数是_______,中轴的大齿轮被踏动一周时,后轴的小齿轮在链条传动下,不计算惯性将转动_______周(保留2 位小数)。

问题2 :如果你有自行车,并骑车上学,你能借助于自行车,测量出从你的家到学校的路程吗?请你设计一个测量方案,并尽可能地通过实际操作测量出从你的家到学校的路程。

问题3 :如果你的(或你的朋友)自行车是可以变速的自行车(如山地车、多飞轮的自行车)、请你观察一下在这辆自行车上有几个(中轴上的)大轮盘,几个飞轮,它们都各有多少齿?记录这些数据。

如果你骑车时每一秒脚蹬一圈,请你根据上面测量的数据计算出这辆自行车运行时最大的速度和最小的速度各是每小时多少公里?:选做问题4 :你认为对问题 3 中的自行车的各个齿轮的齿数安排的合理吗?你能发现或提出什么样的问题?如果有可能请你做设计改进的话,你会做什么?求解工作的表格省略初中数学数学建模案例 2 :----- 线路设计问题(自学、探索、创新实践)课题:为所在小区设计一个最佳的邮政投递路线, 、一个合理的保安巡逻路线。

实施建议:1: 按居住地成立4-6 人的小组,对你们要研究的小区, 进行观察, 收集必要的数据和信息,( 如平面图, 楼的门洞的朝向, 道路情况, 小区的进出口位置等). 发挥各自的特长,分工合作完成测量方案的设计、实测、作图、计算、论证、比较、计算机文稿录入、结果介绍等。

简单数学建模100例(可以直接使用,可编辑优秀版资料,欢迎下载)“学”以致用-----简单数学建模应用问题100例数学教学过程中学习了一个数学公式后,需要做大量的应用题,通过训练来加深理解所学公式。

但是在生活中又有多少实际问题是可以直接套用公式的呢?理想状态下的公式直接运用,在生产及生活中的实例是少之又少。

为此学生总感到学了数学没有什么实际用处,所以对学习数学少有兴趣。

数学建模的引入对培养学生利用数学方法分析、解决实际问题的能力开辟了一条有效的途径,让中职学生从中体会到数学是来源于生活并应用于生活的.数学建模是一种思维方式,它是一个动态的过程,通过此过程可以将一个实际的问题,经过模型准备、模型假设、模型构成、模型解析、模型检验与应用等五个具体步骤,转变为可以用数学方法(公式)来解决的,在理想状态下的数学问题,上述的整个流程统称为数学建模如果想解决某个实际问题(也许它和数学没有直接的关系),可以按下面流程对问题进行数学建模。

一.模型准备先了解该问题的实际背景和建模目的,尽量弄清要建模的问题属于哪一类学科的问题,可能需要用到哪些知识,然后学习或复习有关的知识,为接下来的数学建模做准备.由于人们所掌握的专业知识是有限的,而实际问题往往是多样和复杂的,模型准备对做好数学建模问题是非常重要的.二.模型假设有了模型准备的基础,要想把实际问题变为数学问题还要对其进行必要合理的简化和假设.明确了建模目的又掌握了相关资料,再去除一些次要因素.以主要矛盾为主来对该实际问题进行适当的简化并提出一些合理的假设。

模型假设不太可能一蹴而就,可以在模型的不断修改中得到逐步完善.三.模型构成在模型假设的基础上,选择适当的数学工具并根据已知的知识和搜集的信息来描述变量之间的关系或其他数学结构(如数学公式、定理、算法等).做模型构成时可以使用各种各样的数学理论和方法,但要注意的是在保证精度的条件下尽量用简单的数学方法是建模时要遵循的一个原则.四.模型解析在模型构成中建立的数学模型可以采用解方程、推理、图解、计算机模拟、定理证明等各种传统的和现代的数学方法对其进行求解,其中有些可以借助于计算机软件来做这些工作。

.例1差分方程——资金(de)时间价值问题1:抵押贷款买房——从一则广告谈起每家人家都希望有一套(甚至一栋)属于自己(de)住房,但又没有足够(de)资金一次买下,这就产生了贷款买房(de)问题.先看一下下面(de)广告(这是1991年1月1日某大城市晚报上登(de)一则广告),任何人看了这则广告都会产生许多疑问,且不谈广告中没有谈住房面积、设施等等,人们关心(de)是:如果一次付款买这栋房要多少钱呢银行贷款(de)利息是多少呢为什么每个月要付1200元呢是怎样算出来(de)因为人们都知道,若知道了房价(一次付款买房(de)价格),如果自己只能支付一部分款,那就要把其余(de)款项通过借贷方式来解决,只要知道利息,就应该可以算出五年还清每月要付多少钱才能按时还清贷款了,从而也就可以对是否要去买该广告中所说(de)房子作出决策了.现在我们来进行数学建模.由于本问题比较简单无需太多(de)抽象和简化.a.明确变量、参数,显然下面(de)量是要考虑(de):需要借多少钱,用记;月利率(贷款通常按复利计)用R记;每月还多少钱用x记;借期记为N个月.b.建立变量之间(de)明确(de)数学关系.若用记第k个月时尚欠(de) 款数,则一个月后(加上利息后)欠款 , 不过我们又还了x元所以总(de)欠款为k=0,1,2,3,而一开始(de)借款为.所以我们(de)数学模型可表述如下(1)c. (1)(de)求解.由(2)这就是之间(de)显式关系.d.针对广告中(de)情形我们来看(1)和(2)中哪些量是已知(de).N=5年=60个月,已知;每月还款x=1200元,已知 A.即一次性付款购买价减去70000元后剩下(de)要另外去借(de)款,并没有告诉你,此外银行贷款利率R也没告诉你,这造成了我们决策(de)困难.然而,由(2)可知60个月后还清,即,从而得(3)A和x之间(de)关系式,如果我们已经知(3)表示N=60,x=1200给定时0A.例如,若R =0.01,则由(3)可算得道银行(de)贷款利息R,就可以算出053946元.如果该房地产公司说一次性付款(de)房价大于70000十53946=123946元(de)话,你就应自己去银行借款.事实上,利用图形计算器或Mathematica这样(de)数学软件可把(3)(de)图形画出来,从而可以进行估算决策.以下我们进一步考虑下面两个问题.注1问题1标题中“抵押贷款”(de)意思无非是银行伯你借了钱不还,因而要你用某种不动产(包括房子(de)产权)作抵押,即万一你还不出钱了,就没收你(de)不动产.例题1某高校一对年青夫妇为买房要用银行贷款60000元,月利率0.01,贷款期25年=300月,这对夫妇希望知道每月要还多少钱,25年就可还清.假设这对夫妇每月可有节余900元,是否可以去买房呢解:现在(de)问题就是要求使 (de)x,由(2)式知现=60000,R=0.01,k=300,算得x=632元,这说明这对夫妇有能力买房.例题2 恰在此时这对夫妇看到某借贷公司(de)一则广告:“若借款60000元,22年还清,只要;(i)每半个月还316元;(ii)由于文书工作多了(de)关系要你预付三个月(de)款,即316×6=1896元.这对夫妇想:提前三年还清当然是好事,每半个月还316元,那一个月不正好是还632元,只不过多跑一趟去交款罢了;要预付18%元,当然使人不高兴,但提前三年还清省下来(de)钱可是22752元哟,是1896元(de)十几倍哪这家公司是慈善机构呢还是仍然要赚我们(de)钱呢这对夫妇请教你给他们一个满意(de)回答.具体解法略.问题2:养老基金今后,当年青人参加工作后就要从其每月工资中扣除一部分作为个人 (de)养老基金,所在单位(若经济效益好(de)话)每月再投入一定数量(de)钱,再存入某种利息较高而又安全(de)“银行”(也可称为货币市场)到60岁退休时可以动用.也就是说,若退休金不足以维持一定(de)生活水平时,就可以动用自己(de)养老基金,每月取出一定(de)款项来补贴不足部分.假设月利率及=0.01不变,还允许在建立养老基金时自己可以一次性地存入A(不论多少),每月存入y元(个人和单位投入(de)总和);通常从一笔钱0三十一岁开始到六十岁就可以动用.这当然是一种简化(de)假设,但作为估算仍可作为一种考虑(de)出发点.本问题实际上有两个阶段,即退休前和退休后,其数学模型为其中x为每月要从养老基金中提出(de)款项.习题1 某大学年青教师小李从31岁开始建立自己(de)养老基金,他把已有(de)积蓄1万元也一次性地存入,已知月利率为0.01 (以复利计),每月存入300元,试问当小李60岁退休时,他(de)退休基金有多少又若,他退休后每月要从银行提取l000元,试问多少年后他(de)退休基金将用完你能否根据你了解(de)实际情况建立一个较好(de)养老基金(de)数学模型及相应(de)算法和程取软件).习题2 渔业(林业)管理问题设某养鱼池(或某海域)一开始有某种鱼条,鱼(de)平均年净繁殖率为R,每年捕捞x条,记第N年有鱼条,则池内鱼数按年(de)变化规律为注意,在实际渔业经营中并不按条数计算而是以吨记数(de).若对某海域(de)渔业作业中=100000吨,R=0.02,x=1000吨,试问会不会使得若干年后就没有鱼可捕捞了(资源枯竭了)例2比例分析法——席位分配问题:某学校有三个系联合成立学生会,(1)试确定学生会席位分配方案.(2)若甲系有100名,乙系60名,丙系40名.学生会设20个席位,分配方案如何(3)若丙系有3名学生转入甲系,3名学生转入乙系,分配方案有何变化(4)因为有20个席位(de)代表会议在表决提案时有可能出现10: 10(de)平局,会议决定下一届增加1席,若在第(3)问中将学生会席位增加一席呢(5)试确定一数量指标衡量席位分配(de)公平性,并以此检查(1)—(4).公平而又简单(de)席位分配办法是按人数(de)比例分配,若甲系有100名,乙系60名,丙系40名.学生会设20个席位,三个系分别应有10,6,4个席位.如果丙系有6名学生转入其他两系学习,各系人数如表所示系别学生人数所占比例(%)按比例分配(de)席位按惯例分配(de)席位甲10310乙636第二列所示,按比例分配席位时,出现了小数(见表中第四列).在将取得整数(de)19席分配完毕后,剩下(de)1席按照惯例分给余数最大(de)丙系,于是三个系仍分别占有10、6、4个席位.因为有20个席位(de)代表会议在表决提案时有可能出现10:10(de)平局,会议决定下一届增加1席,于是他们按照上述惯例重新分配席位,计算(de)结果令人吃惊:总席位增加1席,丙系反而减少1席,见下表.看来,要解决这个矛盾,必须重新研究所谓惯例分配方法,提出更加“公平”(de)办法.下面就介绍这样一个席位分配模型.设A、B两方人数分别是p1 和p2,分别占有n1 和n2 个席位,则两方每个席位所代表(de)人数分别是p1 /n12和p2/n2.很明显,仅当这两个数值相等时,席位(de)分配才是公平(de).但是,通常它们不会相等,这时席位分配得不公平.不公平(de)程度可以用数值来表示,它衡量(de)是“绝对不公平”.从下表所举(de)例子来看,A、B之间(de)“绝对不公平”与C、D之间是一样(de).但是从常识(de)角度看,A、B之间显然比C、D之间存在着更加严重(de)不公平.所以“绝对不公平”不是一个好(de)衡量标准.p n p/n p1/n1-p2/n2 A120101212-10=2B1001010C102010102102-100=2D100010100为了改进绝对标准,我们自然想到用相对标准.因为p/n越大,每个席位代表(de)人数越多,或者说,总人数一定时分配(de)席位越少.所以,如果p1/n13>p2/n2,则A方是吃亏(de),或者说,对A是不公平(de),由此,我们这样定义“相对不公平”:若p1/n1>p2/n2,则称为对A(de)相对不公平值,记做若p1/n1<p2/n2,则称为对B(de)相对不公平值,记做假设A、B两方已分别占有n1和n2个席位,我们利用相对不公平(de)城念来讨论,当总席位再增加1席时,应该给且A方还是B方不失一般性,可设p1/n1>p2/n2,即此时对A方不公平, ,有定义.当再分配1个席位时,关于p/n(de)不等式有以下三种可能:1)p1/(n1十1)>p2/n2,这说明即使A方增加1席,仍然对A不公平,所以这1席当然应给A方;2)p1/(n1十1)<p2/n2,说明当A方增加1席位,将对B不公平,此时应参照式,计算对B(de)相对不公平值3)说明当B方增加1席时,将对A方不公平,此时计算得对A (de)相对不公平值是(注意:在p1/n1p2/n2(de)假设下,不可能出现p1/n1<p2/(n2+1)(de)情况因为公平(de)席位分配方法应该使得相对不公平(de)数值尽量地小,所以如果则这1席应给A方;反之应给B方.根据(3)、(4)两式,(5)式等价于并且不难证明1从上述第1)种情况(de)p1/(n1十1)>p2/p2也可推出. 于是我们(de)结论是:当(6)式成立时,增加(de)1席应分配A方;反之,应分配给B方.若记,则增加(de)1席位应分配给Q值较大(de)一方.将上述方法可以推广到有m方分配席位(de)情况.下面用这个方法,重新讨论本节开始时提出(de),三个系分配21个席位(de)问题.首先每系分配1席,然后计算:甲系n1=1,乙系, n2=1,丙系,n3=1,因为最大,所以第4席应分配给甲系,继续计算:甲系n1=2,将与上面(de)相比,最大,第5席应分给乙系,继续计算.如此继续,直到第21席分配给某个系为止(详见列表).n甲系乙系丙系1(4)(5)578(9)2(6)(8)(15)3(7)(12)(21)4(10)(14)5(11)(18)6(13)7(16)8(17)9(19)10(20)11可以看出,用Q值法,丙系保住了它险些丧失(de)1席.你觉得这个方法公平吗习题:学校共1000名学生,235入住在A宿合,333人住在B宿合,432人住在C宿合.学生们要组织一个10人(de)委员会,试用下列办法分配各宿舍(de)委员数.1)惯例(de)方法,印按比例分配完整数名额后,剩下名额给余数最大者. 2)Q值方法.如果委员会从10人增至15人,分配名额将发生什么变化 ,例3 状态转移问题——常染色体遗传模型随着人类(de)进化,人们为了揭示生命(de)奥秘,越来越注重遗传学(de)研究,特别是遗传特征(de)逐代传播,引起人们(de)注意.无论是人,还是动植物都会将本身(de)特征遗传给下一代,这主要是因为后代继承了双亲(de)基因,形成自己(de)基因对,基因对将确定后代所表现(de)特征.下面,我们来研究两种类型(de)遗传:常染色体遗传和x—链遗传.根据亲体基因遗传给后代(de)方式,建立模型,利用这些模型可以逐代研究一个总体基因型(de)分布.在常染色体遗传中,后代从每个亲体(de)基因对中各继承一个基因,形成自己(de)基因对,基因对也称基因型.如果我们所考虑(de)遗传特征是有两个基因A和控制(de),那么就有三种基因对,记为AA,A,.例如,金草鱼由两个遗传基因决定花(de)颜色,基因型是AA(de)金鱼草开红花,型(de)开粉红色花,而型(de)开白花.又如人类(de)眼睛(de)颜色也是提高通过常染色体遗传控制(de).基因型是(de)人,眼睛是棕色,基因型是(de)人,眼睛是兰色.这里因为都表示了同一外部特征,我们认为基因A 支配基因,也可以认为基因对于A 来说是隐性(de)农场(de)植物园中某种植物(de)基因型为AA,A 和.农场计划采用AA 型(de)植物与每种基因型植物相结合(de)方案培育植物后代.那么经过若干年后,这种植物(de)任一代(de)三种基因型分布如何 第一步:假设:令 ,2,1,0=n .(1) 设n n b a ,和n c 分别表示第n 代植物中,基因型为AA,Aa 和aa(de)植物占植物总数(de)百分率.令)(n x 为第n 代植物(de)基因型分布:⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=n n n n c b a x )(当n=0时⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=000)0(c b a x表示植物基因型(de)初始分布(即培育开始时(de)分布),显然有1000=++c b a(2) 第n 代(de)分布与第n-1代(de)分布之间(de)关系是通过上表确定(de).第二步:建模根据假设(2),先考虑第n 代中(de)AA 型.由于第n-1代(de)AA 型与AA 型结合,后代全部是AA 型;第n-1代(de)Aa 型与AA 型结合,后代是AA 型(de)可能性为1/2,第n-1代(de)aa 型与AA 型结合,后代不可能是AA 型.因此,当 ,2,1,0=n 时11102/1---•++•=n n n n c b a a即2/11--+=n n n b a a 类似可推出2/11--+=n n n b c a 0=n c将式相加,得111---++=++n n n n n n c b a c b a根据假设(1),有1000=++=++c b a c b a n n n对于式、式和式,我们采用矩阵形式简记为,2,1,)1()(==-n Mx x n n其中⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=00012/1002/11M ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=n n n n c b a x )(式递推,得)0()2(2)1()(x M x M Mx x n n n n ====--式给出第代基因型(de)分布与初始分布(de)关系.为了计算出n M ,我们将M 对角化,即求出可逆矩阵P 和对角阵D,使1-=PDP M因而有,2,1,1==-n P PD M n n其中⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=n n nnn D 321321000000000λλλλλλ这里321,,λλλ是矩阵M(de)三个特征值.对于式中(de)M,易求得它(de)特征值和特征向量:0,2/1,1321===λλλ因此⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=00002/10001D ,⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=0011 ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡-=0112 ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡-=1213 所以[]⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡--==100210111321P通过计算1-=P P ,因此有)0(1)0()(x P PD x M x n n n -==⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡--⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡--=0001002101110000)21(0010100210111c b a n 即⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡--=⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=--00011)(000)2/1()2/1(0)2/1(1)2/1(11c b a c b a x n n n n n n n n ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡+--++=--0)2/1()2/1()2/1()2/1(010010000c b c b c b a n n n n所以有⎪⎩⎪⎨⎧=+=--=--0)2/1()2/1()2/1()2/1(1010010n n n n n n n c c b b c b a当∞→n 时0)2/1(→n,所以从式得到0,1→→n n b a 和n c =0即在极限(de)情况下,培育(de)植物都是AA 型. 第三步:模型讨论若在上述问题中,不选用基因AA 型(de)植物与每一植物结合,而是将具有相同基因型植物相结合,那么后代具有三代基因型(de)概率如下表:并且)0()(x M xn n =,其中⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=14/1002/1004/11M M(de)特征值为2/1,1,1321===λλλ通过计算,可以解出与21,λλ相对应(de)两个线性无关(de)特征向量1 和2 ,及与3λ相对应(de)特征向量3 :⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡-=1011 ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡=1002 ⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡-=1213 因此[]⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡--==111200101321P⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡-=-02/1011102/111P)0(1)0()(x P PD x M x n n n -==⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡-⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎣⎡--=00002/1011102/11)2/1(0001001111200101c b a n n所以有⎪⎩⎪⎨⎧-+==++=++010000100)2/1()2/1()2/1()2/1()2/1(bb c c b b b b a a n nn n n n当∞→n 时0)2/1(→n,所以从式得到0,)2/1(00→+→n n b b a a 和00)2/1(b c c n +→因此,如果用基因型相同(de)植物培育后代,在极限情况下,后代仅具有基因AA 和aa. 例4 合作对策模型在经济或社会活动中,几个社会实体(个人、公司、党派、国家)相互合作或结成联盟,常能获得比他们单独行动更多(de)经济或社会效益.这样合理地分配这些效益是合作对策要研究(de)问题.请看下面(de)例子.问题一:经商问题甲、乙、丙三人经商,若单干,每人仅能获利1元;甲乙合作可获利7元;甲丙合作可获利5元;乙丙合作可获利4元;三人合作可获利10元,问三人合作时如何分配10元(de)收入.甲(de)收入应按照甲对各种形式(de)合作(de)贡献来确定.对于某一合作(de)贡献定义为:有甲参加时这个合作(de)收入与无甲参加时这个合作(de)收入之差.例如甲对甲乙二人合作(de)贡献是7—1=6 (因为甲乙合作获利7元,而乙单干仅获利1元).甲可以参加(de),合作有四个:甲自己(单干视为合作(de)特例)、甲乙、甲丙、甲乙丙.甲对这些合作(de)贡献分别是甲:1一0=1元;甲乙:7—1=6元;甲内:5—1=4元;甲乙丙:10—4=6元,甲应分得(de)收入是这四个贡献(de)加权平均值,加权因子将由下面(de)一般模型给出.这个问题叫做3人合作对策,是对策论(de)一部分,这里介绍它(de)一种解法.一般(de)n人合作对策模型可以叙述如下:记n人集合为I=,如果对于I中 (de)任一子集,都对应一个实值函数v(s),满足则称为定义在I上(de)特征函数.所谓合作对策是指定义了特征函数(de)I中n个人(de)合作结果,用向量值函数来表示.在实际问题中.常可把I中各种组合(de)合作获得(de)利益定义为特征函数,上式表示合作规模扩大时,获利不会减少.不难看出,如将三人经商问题中合作(de)获利定义为特征函数v,v是满足(1)、(2)(de).为了确定,Shapley在1953年首先制定了一组应该满足(de)公理,然后证明了满足这组公理(de)(de)唯一解是其中是I中包含{i}(de)所有子集,是集合s中(de)人数,是加权因子,由确定.(3)式中可看作成员{i}对合作s(de)贡献;表示对所有包含{i}(de)集合求和.称为由v定义(de)合作(de)Shapley值.我们用(3)、(4)计算三人经商问题中各个人应得到(de)收入.甲、乙、丙分别记作{1},{2},{3},包含{1}(de)集合有{1}、{1,2}、{1,3}、{1,2,3},计算结果列入下表.S{1}{1,2}{1,3}{1,2,3}V(s)17510V(s-{1})0114V(s)- V(s-{1})1 6 4 612 23 W()1/31/61/61/3W()[V(s)-V(s-{1})]1/31 2/3 2.同样可以算出乙、丙应得收入为=3.5元,=元.问题二:三城镇(de)污水处理方案沿河有三城镇1、2和3,地理位置如图4;6所示.污水需处理后才能排入河中.三城镇或者单独建立污水处理厂,或者联合建厂,用管道将污水集中处理(污水应于河流(de)上游城镇向下游城镇输送).以Q 表示污水量(吨/秒),工表示管道长度(公里).按照经验公式,建立处理厂(de)费用为712.0173Q P =,铺设管道(de)费用为LQ P 51.0266.0=.今已知三城镇(de)污水量分别为5,3,5321===Q Q Q .L(de)数值38,202312==L L .试从节约总投资(de)角度为三城镇制定污水处理方案;包括是单独还是联合建厂;如果联合,如何分担投资额等.三城镇或单干或不同形式(de)联合,共有五种方案.下面一一计算所需(de)投资.方案一 三城镇都单干.投资分别为总投资:方案二城1、2合作.这时城1、2将从节约投资(de)角度对联合还是分别建厂作出决策,所以城1、2(de)投资为:=3500C(3)=2300总投资:方案三城2、3合作.C(1)=2300总投资:方案四城1、3合作.C(2)=1600总投资:方案五三城镇合作=5560总投资:比较五个方案可知,应该选择三城合作,联合建厂(de)方案. 下面(de)问题是如何分担总额为5560(de)费用.城3(de)负责人提出,联合建厂(de)费用按三城(de)污水量之比5:3:5分担,铺设管道费应由城1、2担负.城2(de)负责人同意,并提出从城2到城3(de)管道费由城1、2按污水量之比5:3分担;从城1到城2(de)管道费理应由城1自己担负.城1(de)负责人觉得他们(de)提议似乎是合理(de),但因事关重大,他没有马上表示同意;而是先算了一笔账.联合建厂(de)费用是4530)535(73712.0=++,城2到城3(de)管道费是730,城1到城2(de)管道费是300,按上述办法分配时,城3负担(de)费用为1740,城2(de)费用为1320,域1(de)费用为2500.结果出乎意料之外,城3和城2(de)费用都比单独建厂时少,而城1(de)费用却比单独建厂时(de)C(1)还要多.城1(de)负责人当然不能同意这个方法,但是一时他又找不出公平合理(de)解决办法.为了促成联合(de)实现,你能为他们提供一个满意(de)分担费用(de)方案吗首先,应当指出,城3和城2负责人提出(de)办法是不合理(de):从前面(de)计算我们知道,三城联合,才能使总投资节约了640(de)效益应该分配给三城,使三城分配(de)费用都比他们单干时要少,这是为促成联合所必须制定(de)一条原则.至于如何分配,则是下面要进一步研究(de)问题. 把分担费用转化为分配效益,就不会出现城1联合建厂分担(de)费用反比单独建厂费用高(de)情况.将三城镇记为I={1,2,3},联合建厂比单独建厂节约(de)投资定义为特征函数.于是有v(φ)=0,v({1})=v({2})=v({3})=0,v({1,2})=c(1)+c(2)-c(1,2)=2300+1600-3500=400,v({2,3})=c(2)+c(3)-c(2,3)=1600+2300-3650=250,v({1,3})=0,v(I)=c(1)+c(2)+c(3)-c(1,2,3)=640.S {1} {1,2} {1,3} {1,2,3} V(s) 0 400 0 640 V(s-{1}) 0 0 0 250 V(s)- V(s-{1})0 400 0 39012 23 W()1/31/61/61/3W()[V(s)-V(s-{1})] 0 67 0 130即197)(1=v ϕ同理得321)(2=v ϕ,122)(3=v ϕ那么, 城1分担(de)费用为2300-197=2103, 城2分担(de)费用为1600-321=1279, 城3分担(de)费用为2300-122=2178,合计5560. 习题:某甲(农民)有一块土地.如果从事农业生产可年收入100元;如果将土地租给某企业家用于工业生产,可年收入200元;如果租给某旅店老板开发旅游业,可年收入300元;当旅店老板请企业家参与经营时,年收入可达400元.为实现最高收入,试问如何分配各人(de)所得才能达成协议例5动态规划模型有不少动态过程可抽象成状态转移问题,特别是多阶段决策过程(de)最优化如最短路径问题,最优分配,设备更新问题,排序、生产计划和存储等问题.动态规划是一种将复杂问题转化为一种比较简单问题(de)最优化方法,它(de)基本特征是包含多个阶段(de)决策.1951年,美国数学家贝尔曼(R.Bellman)等人,提出了解决多阶段决策问题(de)“最优化原理”,并研究了许多实际问题,从而创建了动态规划·动态规划方法(de)基本思想是:将一个复杂问题分解成若干个阶段,每一个阶段作为一个小问题进行处理,从而决定整个过程(de)决策,阶段往往可以用时间划分这就具有“动态”(de)含义,然而,一些与时间无关(de)静态规划中(de)最优化问题,也可人为地把问题分成若干阶段,作为一个多阶段决策问题来处理,计算过程单一化,便于应用计算机.求解过程分为两大步骤,①先按整体最优化思想递序地求出各个可能状态(de)最优化决策;②再顺序地求出整个题(de)最优策略和最优路线.下面,结合一个求最短路径(de)例子,来说明动态规划(de)一些基本概念.最短路径问题如图所示(de)交通网络,节点连接线路上(de)数字表示两地距离,计算从A 到E(de)最短路径及长度.1.阶段.把所要处理(de)问题,合理地划分成若干个相互联系(de)阶段,通常用k 表示阶段变量.如例中,可将问题分为4个阶段,k=1,2,3,4. 2.状态和状态变量.每一个阶段(de)起点,称为该阶段(de)状态,描述过程状态(de)变量,称为状态变量,它可以用一个数、一组数或一个向量来描述,常用k x 来表示第k 阶段(de)某一状态.如果状态为非数量表示,则可以给各个阶段(de)可能状态编号,i x i k =)(()(i k x 表示第k 个阶段(de)第i 状态).第k 阶段状态(de)集合为},,,,,{)()()2()1(T k i k k k k x x x x X =如例6中,第3阶段集合可记为}3,2,1{},,{},,{321)3(3)2(3)1(33===C C C x x x X3.决策和决策变量.决策就是在某一阶段给定初始状态(de)情况下,从该状态演变到下一阶段某状态(de)选择.即确定系统过程发展(de)方案.用一个变量来描述决策,称这个变量为决策变量.设)(k k x u 表示第k 个阶段初始状态为k x (de)决策变量.)(k k x D 表示初始状态为k x (de)允许决 策集合,有)(k k x u ∈)(k k x D ={k u }如例6中},,{)(3211B B B A D =,若先取2B ,则21)(B A u =. 4.策略和子策略.由每段(de)决策)(k k x u 组成(de)整个过程(de)决策变量序列称为策略,记为n P ,1,即n P ,1=)}(,),(),({2211n n x u x u x u从阶段k 到阶段n 依次进行(de)阶段决策构成(de)决策序列称为k 子策略,记为n k P ,即)(1,x P n k =)}(,),(),({11n n k k k k x u x u x u ++显然,k=1时(de)k 子策略就是策略.如例6,选取路径E D C B A →→→→221就是一个子策略.从允许策略集中选出(de)具有最佳效果(de)策略称为最优策略. 5.状态转移方程.系统在阶段k 处于状态k x ,执行决策)(k k x u (de)结果是系统状态(de)转移,即由阶段K(de)状态k x 转移到阶段K 十1(de)状态1+k x 适用于动态规划方法求解(de)是一类具有无后效性(de)多阶段决策过程.无后效性又称马尔科夫性,指系统从某个阶段往后(de)发展,完全由本阶段所处(de)状态以及其往后(de)决策决定,与系统以前(de)状态及决策无关,对于具有无后效性(de)多阶段过程,系统由阶段k 向阶段k+1(de)状态转移方程为))(,(1k k k k k x u x T x =+意即1+k x 只与k x ,)(k k x u 有关,而与前面状态无关.))(,(k k k k x u x T 称为变换函数或算子.分确定型和随机型,由此形成确定型动态规划和随机型动态规划. 6.指标函数和最优指标函数.在多阶段决策中,可用一个数量指标来衡量每一个阶段决策(de)效果,这个数量指标就是指标函数,为该阶段状态变量及其以后各阶段(de)决策变量(de)函数,设为n k V ,即n k x x u x V V n k k k n k n k ,,2,1),,,,(1,, ==+指标(de)含义在不同(de)问题中各不相同,可以是距离、成本、产品产 量、资源消耗等.例6中,指标(de)含义就是距离,指标函数为A 到E(de)距离,为各阶段路程(de)和.最常见(de)指标函数取各阶段效果之和(de)形式,即∑==nk j j j j n k u x V V ),(,指标函数nk V ,(de)最优值,称为相应(de)最优指标函数,记为)(k k x fnk k k optV x f ,)(=式中opt 是最优化之意,根据问题要求取max 或min . 7.动态规划最优化原理.贝尔曼指出“作为整个过程(de)最优策略具有这样(de)性质:即无论过去(de)状态和决策如何,对前面(de)决策所形成(de)状态而言,余下(de)诸决策必须构成最优策略”基于这个原理,可有如下定理:定理 若策略*,1n P 是最优策略,则对于任意(de)k(1<k<n),它(de)子策略*,n k P 对于以),(*1*11*---=k k k k u x T x 为起点(de)k 到n 子过程来说,必是最优策略. 实质上,动态规划(de)方法是从终点逐段向始点方向寻找最短路径(de)一种方法.8.动态规划(de)数学模型.利用最优化原理,可以得到动态规划(de)数学模型)}(),({)(11+++=k k k k k k k x f u x V opt x f ))(1,,1,(k k k x D u n n k ∈-=0)(11=++n n x f这是一个由后向前(de)递推方程.下面以例6(de)最短路径问题说明这种递序解法.指标函数为两点之间(de)距离,记为),(k k u x d ,例中共分4个阶段. (倒推) 第4阶段2)(),()(5114=+=E f E D d D f 3)(),()(5224=+=E f E D d D f 5)(),()(5334=+=E f E D d D f 0)(5=E f第3阶段6835)(),(624)(),(min )(2421141113=⎭⎬⎫⎩⎨⎧=+=+=+=+=D f D C d D f D C d C f},,{11*4,3E D C P =4431)(),(826)(),(min )(2422141223=⎭⎬⎫⎩⎨⎧=+=+=+=+=D f D C d D f D C d C f},,{22*4,3E D C P =6651)(),(1239)(),(min )(3433243333=⎭⎬⎫⎩⎨⎧=+=+=+=+=D f D C d D f D C d C f},,{33*4,3E D C P =第2阶段7734)(),(1367)(),(min )(2321131112=⎭⎬⎫⎩⎨⎧=+=+=+=+=C f C B d C f C B d B f},,,{221*4,2E D C B P =7734)(),(826)(),(min )(2322131222=⎭⎬⎫⎩⎨⎧=+=+=+=+=C f C B d C f C B d B f},,,{222*4,2E D C B P =91468)(),(945)(),(min )(3333232332=⎭⎬⎫⎩⎨⎧=+=+=+=+=C f C B d C f C B d B f},,,{223*4,2E D C B P =第1阶段10111192)(),(74)(),(1073)(),(min )(323221211=⎪⎭⎪⎬⎫⎪⎩⎪⎨⎧=+=+=+=+=+=+=B f B A d B f B A d B f B A d A f},,,,{221*4,1E D C B A P =故最短路径为E D C B A →→→→221,从A 到E(de)最短距离为10. 上述步骤可归纳为下述递推公式)}(),(m in{)(11+++=k k k k k k x f u x d x f 1,2,3,4(=k )0)(55=x f此递推关系叫做动态方程,即最短路径问题(de)动态规划模型,应用动态规划方法解决问题(de)关键是根据所给问题建立具体(de)动态规划模型,建立动态规划模型时(de)主要困难在于:如何将所遇到(de)最优化解释为合适(de)多段决策过程问题.从例6看出,划分I 阶段、定义状态、确定指标函数,是动态规划模型化时(de)主要工作,其合适性决定应用动态规划(de)成败.建模时,除将实际问题根据时间和空间恰当地划分若干阶段外,还须明确下列几点: (1)正确选择状态变量,使它既能描述过程(de)状态,又。