中国传统图案6—汉代画像石、画像砖图案

- 格式:ppt

- 大小:4.96 MB

- 文档页数:17

汉代画像石、画像砖

佚名

【期刊名称】《中国艺术》

【年(卷),期】1997(000)002

【摘要】汉代的画像石、画像砖是我国古代特有的一种艺术创制,当时是用来砌造在墓室、祠堂、石阙等建筑物上作为装饰,亦涵记传教化的作用。

画像石是在坚硬的石材上刻凿,通常为长方形或方形,大小约在一至二米左右,主要出土于山东、河南一带;画像砖是经雕刻、模印、烧制而成,多为方形,边长约在50厘米光景,以出土于四川地区的最为著称。

在制作手法上.画像石(砖)大多采取“减底平刻”模式,即在一块平

【总页数】12页(P60-71)

【正文语种】中文

【中图分类】J12

【相关文献】

1.汉代画像石、画像砖的美学特征 [J], 刘宗超

2.浅谈汉代画像石与画像砖 [J], 姜冬花

3.对汉代画像石、画像砖中的舞蹈形象解读 [J], 王藝霖

4.汉代画像石“人首龙身交尾”考释——以贵州省金沙县汉代画像石墓为例 [J], 朱巍

5.汉代画像石画像砖山水图像探析 [J], 郑沙沙

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中国历代绘画简介(四):画像石、画像砖画像石与画像砖是独具特色的秦汉绘画遗产。

画像石是以石为地,用刀代笔的绘画,多见于墓室、石享祠、石棺、石阙、石碑、崖墓等石质建筑中。

画像砖是模印或捺印有图画的砖,一般都砌墓室的。

其制作方法和艺术风格与画像石不完全相同。

但皆是是在砖石的平面上先经过绘画,然后再进行雕刻,一般都是浅浮雕和线刻的形式。

因此是介于雕刻和绘画之间的一门艺术,又比较接近于绘画艺术的效果。

从绘画角度看,它具备了中国画的特点,以线条作为主要表现手法,是装饰画与浮雕、线雕相结合的产物。

由于石刻画由于受材料和工具的限制,不可能完全像绘画那样作历历具足的描绘,也不能像圆雕那样作面面俱到的塑造,因而石刻画难以对形象的细部及内在的精神思想、感情性格作出细腻的刻划,所以它都是通过外在的形体动作来反映所要表现的内容。

重动势、重气势、重大体、大貌就成了这种艺术的共同特点。

虽然各个地区的画像砖、石具有不同的风格,但在形象刻划上都是取其大貌,不拘小节,依从大动势来表现,造成强烈的气势,形成紧张的力度,从而构成了秦汉画像砖、石所特有的奔放飞动之美。

画像石在汉代以前尚未发现,从目前的材料来看,西汉昭帝元凤年间的沂水鲍宅山凤凰画像是最早的画像石。

画像石大约废止于汉末三国时期,魏晋南北朝就不多见了。

画像砖在秦代就已经兴起,当时一些大的空心砖和实心砖上都出现了“画像”,其鼎盛期在东汉,东汉是我国画像艺术进入到最具有时代特征和典型意义的阶段。

因此,画像石和画像砖也是汉代最富时代特征的艺术品。

汉代画像砖和画像石的兴盛与汉代人厚葬的风气密切相关。

汉人重孝信鬼;迷信成仙升天,提倡厚葬。

上至皇族贵戚、下至平民百姓竞相攀比,在中国历史上还没有哪个朝代像汉代人那样将如此巨额的钱财花费在坟墓和陪葬品上。

随着砖圹墓、石椁墓逐步代替木椁墓,砖石材料逐渐用于墓室建筑,汉代贵族地主们开始在石面上雕刻各种花纹图案。

墓室石壁的坚固性,画面保持的耐久性颇能满足汉人厚葬的欲望,因此画像砖、石墓得以产生和发展,画像砖、石艺术也获得了长足进展,其手法之精妙、意匠之丰富,大有空前绝后之势。

中国历代绘画简介(四):画像石、画像砖画像石与画像砖是独具特色的秦汉绘画遗产。

画像石是以石为地,用刀代笔的绘画,多见于墓室、石享祠、石棺、石阙、石碑、崖墓等石质建筑中。

画像砖是模印或捺印有图画的砖,一般都砌墓室的。

其制作方法和艺术风格与画像石不完全相同。

但皆是是在砖石的平面上先经过绘画,然后再进行雕刻,一般都是浅浮雕和线刻的形式。

因此是介于雕刻和绘画之间的一门艺术,又比较接近于绘画艺术的效果。

从绘画角度看,它具备了中国画的特点,以线条作为主要表现手法,是装饰画与浮雕、线雕相结合的产物。

由于石刻画由于受材料和工具的限制,不可能完全像绘画那样作历历具足的描绘,也不能像圆雕那样作面面俱到的塑造,因而石刻画难以对形象的细部及内在的精神思想、感情性格作出细腻的刻划,所以它都是通过外在的形体动作来反映所要表现的内容。

重动势、重气势、重大体、大貌就成了这种艺术的共同特点。

虽然各个地区的画像砖、石具有不同的风格,但在形象刻划上都是取其大貌,不拘小节,依从大动势来表现,造成强烈的气势,形成紧张的力度,从而构成了秦汉画像砖、石所特有的奔放飞动之美。

画像石在汉代以前尚未发现,从目前的材料来看,西汉昭帝元凤年间的沂水鲍宅山凤凰画像是最早的画像石。

画像石大约废止于汉末三国时期,魏晋南北朝就不多见了。

画像砖在秦代就已经兴起,当时一些大的空心砖和实心砖上都出现了“画像”,其鼎盛期在东汉,东汉是我国画像艺术进入到最具有时代特征和典型意义的阶段。

因此,画像石和画像砖也是汉代最富时代特征的艺术品。

汉代画像砖和画像石的兴盛与汉代人厚葬的风气密切相关。

汉人重孝信鬼;迷信成仙升天,提倡厚葬。

上至皇族贵戚、下至平民百姓竞相攀比,在中国历史上还没有哪个朝代像汉代人那样将如此巨额的钱财花费在坟墓和陪葬品上。

随着砖圹墓、石椁墓逐步代替木椁墓,砖石材料逐渐用于墓室建筑,汉代贵族地主们开始在石面上雕刻各种花纹图案。

墓室石壁的坚固性,画面保持的耐久性颇能满足汉人厚葬的欲望,因此画像砖、石墓得以产生和发展,画像砖、石艺术也获得了长足进展,其手法之精妙、意匠之丰富,大有空前绝后之势。

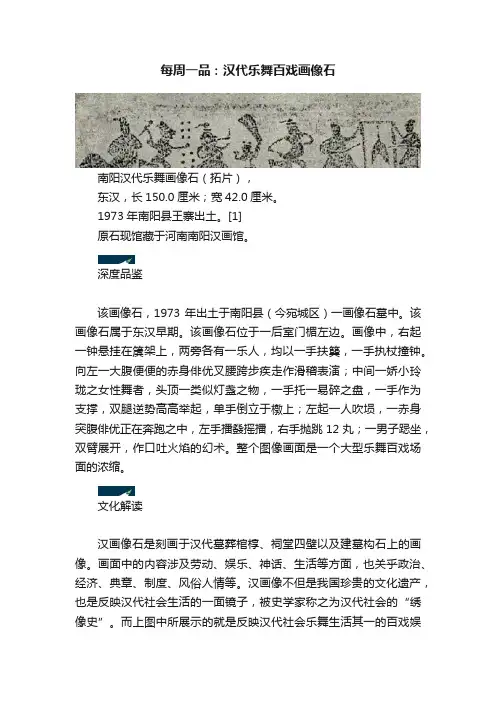

每周一品:汉代乐舞百戏画像石南阳汉代乐舞画像石(拓片),东汉,长150.0厘米;宽42.0厘米。

1973年南阳县王寨出土。

[1]原石现馆藏于河南南阳汉画馆。

深度品鉴该画像石,1973年出土于南阳县(今宛城区)一画像石墓中。

该画像石属于东汉早期。

该画像石位于一后室门楣左边。

画像中,右起一钟悬挂在簴架上,两旁各有一乐人,均以一手扶簨,一手执杖撞钟。

向左一大腹便便的赤身俳优叉腰跨步疾走作滑稽表演;中间一娇小玲珑之女性舞者,头顶一类似灯盏之物,一手托一易碎之盘,一手作为支撑,双腿逆势高高举起,单手倒立于橔上;左起一人吹埙,一赤身突腹俳优正在奔跑之中,左手播鼗摇播,右手抛跳12丸;一男子跽坐,双臂展开,作口吐火焰的幻术。

整个图像画面是一个大型乐舞百戏场面的浓缩。

文化解读汉画像石是刻画于汉代墓葬棺椁、祠堂四壁以及建墓构石上的画像。

画面中的内容涉及劳动、娱乐、神话、生活等方面,也关乎政治、经济、典章、制度、风俗人情等。

汉画像不但是我国珍贵的文化遗产,也是反映汉代社会生活的一面镜子,被史学家称之为汉代社会的“绣像史”。

而上图中所展示的就是反映汉代社会乐舞生活其一的百戏娱乐状况。

然而,这块看似普通的乐舞画像石,百戏画像石画面中,右边挂了一个巨大的青铜甬钟,两旁各有乐人扶簴敲钟。

与青铜甬钟合奏的还有左边的一个吹埙的乐人,三人共同和乐伴奏百戏。

其画面内容折射出汉代社会巨大变迁的信息,不但承载着汉代社会娱乐的文化信息,更是汉代社会礼乐转型变迁的缩影。

一方面,文献中铜钟仍具有礼仪性;另一方面,民俗色彩的画像中,铜钟地位一落千丈,在民间成为百戏配角。

那么,我们从中能得到什么信息呢?其一、汉代的礼制乐制发生了重大的变化。

八音之中金石为贵,雅乐之中金石为先。

孔子云:“‘礼云礼云’,玉帛云乎哉?‘乐云乐云’,钟鼓云乎哉?”[2]在西周时期,金石钟磬不单单是一种演奏的乐器,它承载更多的是其深刻的政治内涵。

《礼记》曰:“乐者,非谓黄钟、大吕、弦歌、干扬也,乐之末节也···铺筵席,陈尊俎,列笾豆,以升降为礼者,礼之末节也。

汉代画像石与画像砖

汉代画像石和画像砖是指在中国汉代(公元前206年-公元220年)期间制作的一种艺术品,通常用于装饰宫殿、墓室

和神庙等建筑物。

它们以精细的雕刻和绘画技术,展现了

当时人物的形象和生活场景。

1. 材料和制作:汉代画像石和画像砖通常由石材或陶瓷制成。

石材常用的有石灰岩、砂岩和花岗岩等,陶瓷则采用

黏土经过烧制而成。

制作过程包括选材、切割、雕刻或绘

画等步骤。

2. 主题和内容:汉代画像石和画像砖的主题多样,包括宫

廷场景、宴会、祭祀、战争、农耕、狩猎、神话传说等。

人物形象栩栩如生,服饰、头饰、姿态等细节都被精心描绘。

同时,背景中的建筑、山水、动植物等元素也被精细

地刻画或绘制。

3. 艺术风格:汉代画像石和画像砖的艺术风格多样,既有

写实主义的作品,也有浪漫主义和象征主义的作品。

画家

或雕刻家注重人物形象的真实性和表情的传神,同时也注

重整体构图和细节的处理。

4. 保存和展示:汉代画像石和画像砖多数保存在墓室、宫

殿和神庙等遗址中。

由于年代久远和环境的影响,许多作

品已经损坏或丢失。

然而,一些精美的作品仍然保存完好,并在博物馆和艺术展览中展示。

总的来说,汉代画像石和画像砖是中国古代艺术的珍贵遗

产,它们以精湛的技艺和丰富的内容展示了当时人们的生活和文化。

通过研究这些作品,我们可以更好地了解汉代社会的面貌和艺术发展。

中国美术史(十七)-----画像石和画像砖中国美术史(十七)-----画像石和画像砖画像石和画像砖是汉代美术史的最重要的材料,数量最多,内容也最丰富。

画像石分布的中心地区有二:山东西部、南部和四川岷江流域。

此外河南南阳一带也有相当数量的发现,山西、陕西、江苏、安徽有一些发现。

画像砖的分布地区主要是河南和四川。

画像石和画像砖都是用于建造祠堂、墓室及石阙的建筑材料。

山东的画像石构成的享祠有重要的地位,可以当作汉代规模宏大的有壁画装饰的大型建筑物的模型来看待。

山东省长清县的“郭巨祠”(北齐武平元年,公元五七○年所立的碑文根据传说断定为东汉有名的孝子郭巨的享祠,恐不可靠),上面镌刻有永建四年(公元一二九年)的过路人的题字,可知建成在此之前。

“郭巨祠”是一小石室,有左、右、后三面石壁,上有前后坡的石屋顶,并凿出瓦垅,正面有三个八角形石柱,正中一柱分石室为左右两间。

左右两石柱都是经过宋代重修的。

石室内部三面墙上,打磨得很光滑,壁面上阴刻出各种人物及车骑的图像(图50)。

后壁正面的图像,上层是两辆车和两行骑士为前导,随之以击鼓奏乐的车,而以“大王车”殿后。

下层是并列的夹在四座楼亭之间的三座楼阁,楼阁上层,人们端坐,两两相对,下层似乎是众人在向王者行礼。

屋顶上刻有各种鸟和猿猴之类。

石室左壁图像上下分六层。

最上层是蛇身人首手执矩形物的伏羲氏,其下似乎还有雷神的车和其他神话的形象。

第三层是骑骆驼的、骑象的以及徒步的、乘车和乘马的兵士。

再下面是周公辅成王的故事。

第五层是对坐观舞蹈、杂技的图像和庖厨的图像。

杂技有弄丸(把若干小球轮流抛在空中,球的数目一般是七个)、戴竿(竿子顶在人的头上,另有人攀到竿子上作各种游戏)等,庖厨有杀猪、井中取水等。

第六层也是车骑行列、人物等。

石室右壁图像上下也分成六层。

最上似是与伏羲相对的蛇身人首手执一物的女娲氏。

其下有“贯胸国人”,和一些在西王母(?)左右的人物以及兔、虎等动物。

第三层也是车骑行列。

画像砖(汉、六朝)一、汉代画像砖。

1.艺术特点:质朴,艺术性高2.分类:空心砖:河南、山西。

《戏车图》表现了惊心动魄的杂技表演场面。

方砖:四川成都。

《弋射收获画象砖》歌颂射猎农耕劳作的装饰小品画。

3.装饰题材:生产劳动、车骑出行、社会风俗、神话传说、庭院建筑等。

二、六朝画象砖1.艺术特点:清秀雅致2.分类:北方:邓县画象砖:(1)有三类题材:车骑出行、神话传说和孝子故事、飞天供养和珍禽瑞兽。

(2)制作手法:浅浮雕,具有立体感。

还会填染颜色。

具有六朝时期清瘦飘逸的艺术风格。

南方:南京“竹林七贤和荣启期”:(1)表现了六朝士大夫放荡不羁,傲然超脱的性格和神态。

摆脱了传统的孔老“先贤”一类的题材。

(2)装饰题材以动物纹为中心向植物花草为中心的内容过渡。

三、六朝和汉代画象砖的区别综述:六朝时期的画象砖,继承了汉代的艺术传统,但更富于人间的生活情趣,也掺入了佛教的宗教色彩。

①汉代画象砖大多一砖一画,然而六朝时期出现了拼镶画象砖,由多块砖面构成一幅完整的画像的方法,体现了画象砖制作工艺的进步与成熟。

代表着南北朝时期画象砖艺术的最高成就。

②在题材上,六朝时期的画象砖除了汉代时期的车马出行,神仙,奇禽瑞兽等题材外,还表现了圣贤高士,更具有现实生活气息。

③装饰纹样上,除动物纹外,植物花草已经占有较重要的地位④表现手法上,六朝时期多用流畅的线条表现各种更形象,并多为浅浮雕的立体效果。

⑤艺术风格上,汉代表现为质朴古拙,六朝时期则更佳具有清秀雅致的艺术特点。

四、汉代画像石1.汉代石雕,按表现手法分类圆雕:立体雕刻,质朴古拙的艺术特点平雕:平面浅雕,2.画像石定义:以平雕为主,表现出一定故事情节的,实际上是祠堂墓室等建筑的装饰画。

3.分布:山东地区(鲁南地区最丰富):《纺织图》,内容是宣扬儒家孝悌思想的,同时更重要的是形象地表现了当时的织机的具体结构。

还为我们提供了染织工艺方面的可贵资料。

河南南阳地区:①表现手法:画像微凸,剔地衬线。

中国汉代画像砖:《桑林野合图》的原始拓片“桑间野合图”画像砖29×50cm,厚6cm。

具体画像为:在一株枝繁叶茂的大桑树下,一对男女正裸体交媾,脱下的衣服挂在桑树上,女子采桑用的小竹筐抛在一旁,似有“野合”地点的寓意。

桑树上还有两猴在攀援嬉闹,有三只禽鸟在跳跃鸣叫。

画像砖左边为一男子,露出生殖器,中间有一小人用手推其臀部,右方是一对男女的性交场面。

从画面上可以看到,男女交欢的地点在野外桑树下,男性的生殖器很显眼,像是蚕一样,这反映出当时的四川非常盛行对生殖的崇拜和对蚕神的崇拜。

拓片。

《桑林野合图》画像砖是70年代在四川新都出土的,仅发现两块;一直是新都博物馆的镇馆之宝,秘而不宣。

这块画像砖内容是,左边一裸体男子,席地而坐,显露出硕大的生殖器,并以手抓握,中为一树枝,上面垂挂着衣服,树枝上有类似云朵般的桑叶。

树下两人,一人在上,其坐在下方一人的肩头上,右方为一对男女在性交,男在上,手抓生殖器,女在下,双腿抬起,架于男子的肩部,男女二人皆赤身裸体,性特征十分明显。

桑树上有两只猴子和凤鸟,桑的多籽,猴的性淫与人类男女的交合,三者想到感应,共同构成画像的主题--生殖崇拜。

野合画像砖桑间野合图画像砖是汉代文物中最具特点和研究价值的罕见珍品,它反映汉代虽然是独尊儒术,但是社会上、生活中还是崇尚黄帝老庄的思想,信神仙追求长生不老的意识形态大形其道,而且远古之遗风仍然在生活中大行其道。

所谓桑间濮上即指此也。

另外,也有人认为这是当时在《黄帝内经》《玉女经》等的影响下,把男女之相交作为养生和长寿的一和修炼方式,也成为道家气功学说的一个组成部份。

画像砖有两匹,内容相互连贯,可视为早期的连环画,是所有出土画像砖中唯一特例。

它的出现反映了汉代人对长寿之道的深远向往,生殖崇拜和蚕神崇拜在汉代四川盛极一时。

拓片“野合”与桑树的结合,应与古人视桑树为一种生殖神树的民俗观念有着密切的关系。

桑的多籽,猴的性淫与人类男女的交合,三者想到感应,共同构成画像的主题--生殖崇拜。

汉画像砖,中国古代艺术经典汉代,包括西汉、东汉,是中国历史上最强盛的时期之⼀。

要想对中国固有⽂化进⾏寻根,从汉画像砖就可以看出汉⽂化对中华民族、中国⽂化所产⽣的巨⼤影响。

正因为如此,它不仅吸引了⽂物界、考古界、艺术界,也吸引了包括历史、哲学、宗教、民族、天⽂、建筑、酿造等学科的学者和专业⼈⼠的重视。

汉画像砖的作⽤与形成画像砖,是中国汉代的⼀种有浅浮雕或阴线画像的砖,多⽤于墓室建筑。

画像砖作为⼀种具有装饰意义的建筑构件,⼀般认为始于战国晚期,盛兴于汉代,三国两晋南北朝时期⼴为流⾏,且取得很⾼的成就。

其中,汉代画像砖在出⼟数量、砖块形制、画幅形式、题材内容及表现⼿法等⽅⾯,均丰富于其他时代。

画像砖因题材内容⼴泛和表现形式的多样,具有很⾼的史料价值和艺术价值,是研究中国古代社会⽣活和艺术发展的珍贵实物资料。

画像砖的流⾏较早,明清时期随着画像砖的出⼟⽽流⼊民间,⾄清代晚期,已有收藏家对其进⾏著录。

1949年新中国成⽴后,随着考古⼯作的深⼊开展,画像砖有了⼤量的出⼟,也为我国考古⼯作增添了新的⾊彩。

出⼟地点⼤多围绕着河南、四川、⼭东、陕西、江苏、江西、湖北、云南等省,其中以河南和四川两省出⼟的画像砖数量最多,⽽且较为完整。

河南出⼟的画像砖主要分布在洛阳、郑州、禹县等⼗余个市县,其时代分别属西汉⾄东汉晚期及南北朝时期。

⽽四川出⼟的画像砖主要分布在成都平原⼀带,其中以成都、新繁、新都、⼴汉、德阳等市县数量最多,其时代多为东汉时期。

汉画像砖表现内容及艺术特征画像砖作为⼀种艺术体裁,与当时的社会政治、经济、⽂化等有着密切的关系。

其题材可分为:表现经济⽣活和⽣产劳动。

包括农业、⼿⼯业、商业等,如耕种、收获、渔猎、采莲、桑园、井盐⽣产、集市交易及酿造、舂⽶等。

炫耀墓主⼈⽣前社会地位。

包括⾝份、经历、宅院及享乐⽣活等,如车骑出⾏、楼阁宫阙、庖厨、宴饮、乐舞百戏、尊贤养⽼、讲经授学等。

在南朝时期还出现了表现当时⽂⼈⽣活习俗的画像砖。

秦汉画像石与画像砖、建筑等秦汉时期的画像石与画像砖遗存非常丰富,它是秦汉艺术,尤其是汉代艺术代表性的艺术品类,也是秦汉贵族崇尚厚葬、事死如事生时代风尚的产物。

画像砖、石是雕刻、模印着各种画面,用于构筑墓室、石棺、享祠或石阁、石阙等的建筑用材。

匠师以刀代笔,在坚硬的砖石面上,创作了众多精美的图像,因而作品兼具绘画,雕刻两种因素,此外,由于画像砖石是用于构筑墓室、石棺、享祠或石阁的建筑材料,还要兼顾建筑的形式特点,所以它也是秦汉艺术综合的显现。

秦汉画像砖画像砖是秦汉时代的一种建筑装饰构件。

秦代至西汉初期,画像砖多用于装饰宫殿府舍的阶基;西汉中期以后,画像砖主要用于装饰墓室壁面;东汉是画像砖艺术的鼎盛时期,用途最为广泛。

秦代的画像砖用模印和刻划两种方法制成,形状分大型空心砖和实心的扁方砖两类。

陕西临潼、凤翔等地出土的秦代模印画像砖,是在砖坯未干时,用预先刻成的阴印模捺印而成的,花纹凸起。

1957年临潼出土的狩猎纹画像砖,印着骑马射猎图。

传出风翔、今藏西北大学的秦代宴享纹画像砖,印着宴享宾客和苑圃景色等画面。

临潼出土、今藏陕西省博物馆的一块侍卫、宴享、射猎纹画像空心砖,是迄今发现秦代模印画像空心砖的代表作。

在临潼秦始皇陵附近,还发现一种模印几何纹的铺地方砖。

此外,在咸阳秦宫遗址,曾出土刻画着龙凤图像及人面鸟身、珥蛇佩璧的水神(禺缰)画像空心砖,线刻流利生动,仿佛“骞翥若飞”。

数量不多。

西汉的画像砖发现的以模印的空心砖为主,题材较秦丰富,有执戈门吏、持戟武士、迎宾拜谒、骑士射猎、驯马、驯虎、扶桑、珠树、大雁、犬、方位神、玄鹤、门阙、铺首、几何纹花边等。

以线条简洁有力、形象生动传神而著称。

今藏陕西省博物馆的一块侍卫瑞璧纹模印画像空心砖,约属西汉初期物,砖面中央为铺首图案,左右两侧印着亭阑侍卫及绶带瑞璧,侍卫作双手捧盾状,状貌颇威武;上下边框部位,印着鱼龙嬉戏及菱格纹图案。

1965年发掘咸阳杨家湾西汉初期墓的兵马俑坑,发现回字纹与菱格纹的模印铺地方砖。