人教版七年级历史上册第13课教案

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:3

第13课东汉的兴衰教学设计教学目标知识目标1.东汉的建立与光武中兴局面2.了解东汉外戚宦官专权造成的社会动荡。

3.理解黄巾起义的原因及影响能力目标1.比较西汉初与东汉初统治者所采取的措施,总结中国古代盛世局面出现的共同原因,培养学生分析、比较能力。

2.分析黄巾起义原因,明白统治者要爱惜民力。

情感态度认识光武帝调整统治政策对社会经济的恢复和发展起了促进作用教学重点光武中兴局面出现教学难点东汉外戚宦官专权造成的社会动荡教学课时一课时教学过程(一)新课引入汉朝分为西汉和东汉。

东汉王朝是怎样建立起来的?东汉建立后出现了怎样的社会局面?东汉中后期又出现了怎样的状况呢?其原因是什么?东汉是如何走向衰败的?今天,我们一起学习第13课东汉的兴衰,去了解东汉社会的基本情况。

(二)新课讲述一、光武中兴1.西汉衰败与王莽篡权展示材料:嬴秦氏,始兼并。

传二世,楚汉争。

高祖兴,汉业建。

至孝平,王莽篡。

光武兴,为东汉。

四百年,终于献。

---《三字经》引导思考:这段话描述了哪些历史事件?以上说的是秦始皇兼并六国,建立秦朝,但是仅传二世,就被推翻。

刘邦建立了西汉王朝,至汉平帝时,被王莽篡位,西汉灭亡。

刘秀中兴,建立东汉。

以上西汉、东汉,共四百年,最后到汉献帝时结束。

《三字经》这段文字,说的就是秦汉两代兴亡更替的历史史实。

教师解读:汉高祖刘邦推翻秦残暴统治之后,建立了西汉王朝(高祖兴,汉业建),采取了一系列措施,使得社会经济得以恢复和发展,至文景之时,出现了“文景之汉”的盛世局面,汉武帝时进一步采取巩固大一统措施,西汉鼎盛局面出现,中国历史进入第一个鼎盛局面。

西汉后期,朝政越来越腐败,导致西汉王朝的衰败。

公元9年外戚王莽夺取政权,建立了“新”(至孝平,王莽篡),西汉灭亡。

2.东汉的建立王莽施政,加剧社会动荡,激起了各地农民起义。

公元25年,王莽被农民起义推翻,西汉宗室刘秀称帝,定都洛阳,建立汉朝,史称东汉(光武兴,为东汉)。

刘秀就是光武帝。

历史人教七年级上册(2016年新编)《第13课东汉的兴衰》(教学设计)一. 教材分析《第13课东汉的兴衰》是人教版七年级上册历史新编教材,本课主要讲述了东汉时期的的历史变迁,包括光武帝的崛起、和帝的振兴、灵帝的荒淫无道以及黄巾起义等内容。

教材通过生动的史实,让学生了解东汉时期的历史特点和社会矛盾,从而认识东汉的兴衰过程。

二. 学情分析七年级的学生对于历史知识有一定的了解,但东汉时期的历史相对较为复杂,需要引导学生理清历史线索,理解历史事件之间的联系。

同时,学生对于古代社会的认识还不够深入,需要通过本课的学习,让学生对东汉时期的社会制度、经济状况、文化特点等方面有所了解。

三. 教学目标1.知识与技能:了解东汉时期的的历史变迁,掌握光武帝、和帝、灵帝等历史人物的主要事迹,认识东汉的兴衰过程。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,培养学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史的兴趣,引导学生树立正确的价值观,认识历史的发展规律。

四. 教学重难点1.教学重点:东汉时期的的历史变迁,光武帝、和帝、灵帝等历史人物的主要事迹。

2.教学难点:东汉时期的社会矛盾,黄巾起义的原因和影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境地感受历史事件,提高学生的学习兴趣。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,激发学生探究欲望,培养学生解决问题的能力。

3.合作学习法:学生进行小组讨论,培养学生的团队协作能力和沟通能力。

六. 教学准备1.教师准备:提前熟悉教材,了解学生的学习情况,设计教学活动和作业。

2.学生准备:预习教材,了解本课内容,准备参与课堂讨论。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示东汉时期的历史图片,引导学生回顾上一课的内容,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(10分钟)教师简要介绍东汉时期的历史背景,讲述光武帝、和帝、灵帝等历史人物的主要事迹,展示东汉的兴衰过程。

人教版历史七年级上册(2016年新编)《第13课东汉的兴衰》(教学设计)一. 教材分析本课为《人教版历史七年级上册》的第13课《东汉的兴衰》,主要讲述了东汉时期的的历史变迁。

教材内容包括:光武帝建立东汉、东汉的统治、黄巾起义、董卓之乱、群雄割据、曹操统一北方、三国鼎立等。

通过本课的学习,学生可以了解东汉时期的历史特点和重要事件,认识东汉的兴衰过程。

二. 学情分析七年级的学生已经具备一定的历史知识基础,对于历史事件有一定的认知能力。

但学生对于东汉时期的历史变迁、人物事迹等方面的了解还不够深入。

因此,在教学过程中,需要引导学生通过史料分析,深入了解东汉时期的历史特点和重要事件。

三. 教学目标1.知识与技能:了解东汉时期的建立、统治、起义、乱世、统一等重要历史事件,认识东汉的兴衰过程。

2.过程与方法:通过史料分析、讨论交流等方法,提高学生的历史思维能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对历史的兴趣,增强民族自豪感,认识历史的发展规律。

四. 教学重难点1.重点:东汉时期的重大历史事件及其影响。

2.难点:东汉时期的统治政策、黄巾起义的原因和意义、三国鼎立的形成过程。

五. 教学方法1.讲授法:讲解东汉时期的历史背景、事件过程、人物事迹等。

2.史料分析法:引导学生分析史料,深入了解历史真相。

3.讨论交流法:学生分组讨论,分享学习心得和观点。

4.案例教学法:通过典型历史事件,引导学生分析历史发展趋势。

六. 教学准备1.教材:《人教版历史七年级上册》2.教案:详细的教学设计文档3.史料:与东汉时期相关的历史文献和资料4.课件:制作精美的课件,辅助教学5.黑板:用于板书重点内容七. 教学过程1.导入(5分钟)教师简要介绍东汉时期的历史背景,引发学生对东汉时期的兴趣。

2.呈现(15分钟)教师引导学生通过教材和史料,了解东汉时期的建立、统治、起义、乱世、统一等重要历史事件。

重点介绍光武帝建立东汉、东汉的统治、黄巾起义、董卓之乱、群雄割据、曹操统一北方、三国鼎立等内容。

课东汉的兴亡教案序号题授年月日课新授时课型间教知识与能力:了解东汉建立的史实;掌握“光武中兴”;理解外学戚、宦官交替专权对东汉的影响;了解黄巾起义的经过及意义。

目过程与方法:通过自主探究式学习方法,提高分析、比较、概标括问题的能力。

情感态度价值观:通过对光武中兴原因的分析,进一步认识到,专制体制下王朝的兴盛与统治者的治国方略息息相关。

重重点:光武中兴点难点:理解外戚宦官交替专权对东汉的影响难点教根据本课内容特点和我个人教学特色,我决定采用以下方学式突破重点和难点:整合教材即把本课分成四部分。

方第一篇章汉之启第二篇章汉之兴法第三篇章汉之患第四篇章汉之衰【学生准备】教学准备自学本课,了解本课的知识。

【教师准备】教师搜集典型案例图片及史料,制作多媒体课件。

板书设东汉的兴亡启兴患衰计设计教教师活动学生活动意图学环节师:文物是历史发展通过欣赏的见证。

请同学们欣赏四文物图片,幅文物图片学生观看四幅文引发学生创师:他们用无声地语物图片,思考:图片见对问题的设音诉说着哪个朝代的兴证了哪个朝代的历思考、回情盛呢?东汉是怎样建史?答,自然导景立?又是如何走向兴亡入了新课。

的呢?我们一起走进 13导东汉的兴亡。

入新课出示学习目标学生自读学习目标明确学习授师:带着本课的学任务。

习目标我们扬帆起航学习第一篇章汉之启出示自学指导题:自主学习课本,找出答学生会的1/新朝建立的时间、案。

生回答问题。

不用讲,注人物。

重对学生课2、东汉的建立者、自学能力时间、都城?的培养。

师:刘秀是何许人便于学生也?他建立的朝代为什指明学生读刘秀明了为什么叫东汉呢?简介资料。

么叫东汉。

出示刘秀简介资料光武帝是怎样的皇过帝呢?让学生明“每旦视朝,日仄学生结合这段材料思了光武帝乃罢,数引公卿郎将经考:光武帝是位怎样的的勤政、善理,夜分乃寐”。

皇帝?于纳谏。

-----《后汉书 .光武帝纪》师:正是这位贤明的皇帝是东汉走向了兴程盛。

我们学习授第二篇章汉之兴汉朝是在什么样的背景下兴盛起来的呢?还要从西汉后期说起。

第13课东汉的兴衰【课程标准】通过了解西汉末到东汉的政治、社会动荡,了解佛教传入和道教产生的背景。

【重点难点】重点:“光武中兴”。

难点:外戚、宦官专权,豪强大族势力膨胀。

【教学过程】导入新课西汉覆亡后,刘秀建立的东汉政权再度兴起,延续近200年。

东汉后期社会动荡,最终在大规模农民起义冲击下分崩离析。

让我们一起来探究东汉政权的兴衰及在历史上留下的经验教训。

新课探究一、东汉建立与“光武中兴”1.背景西汉末年,社会矛盾尖锐。

王莽代汉建新朝之后,矛盾空前激化,爆发了绿林、赤眉起义。

刘秀乘机起兵,以“复汉”为旗号,与其他的农民起义军共同反抗王莽的统治。

公元23年昆阳之战,标志着新朝赖以维持其统治的军事力量基本上消耗殆尽,同年,绿林军攻破长安,王莽死于义军之手,新朝灭亡。

25年,刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉。

刘秀就是光武帝。

【人物链接】汉光武帝刘秀是中国历史上著名的封建皇帝之一。

史称其才兼文武,豁达大度。

他长于用兵,善于以少胜多,出奇制胜。

在统一全国之后,光武帝仍能兢兢业业,勤于政事,他所实行的各项政策措施,既维护了东汉封建统治,也维护了国家统一。

2.措施(1)【史料链接】材料一光武帝在重建政权的过程中,为了瓦解敌军,壮大自己的力量,也为了安定社会秩序,缓和阶级矛盾,曾多次下诏释放奴婢,并规定凡虐待杀伤奴婢者皆处罪。

材料二光武帝实行“逸政”安边,不妄开战端;着眼于合作发展,实施扶持政策;试行“以边制边”,采取“自治”政策等。

(2)【问题探究】结合材料和所学知识,分析光武帝为巩固统治、稳定社会局面采取了哪些措施。

答案提示:①光武帝多次下令释放奴婢,禁止残害奴婢;②将荒地和山林给予农民耕种,并减轻田租;③减轻刑罚,赦免囚犯;④合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污史;⑤允许北方民族内迁,缓和民族矛盾。

3.表现(1)【史料链接】材料《后汉书·刑法志》载,在光武和明帝时期,人民免去了“兵革之祸”,而有“乐生之念”。

第十三课两汉经济的发展导入:首先我们对上节课所学的内容来回顾一下,经过农民起义和楚汉之争的风雨夹击,汉高祖刘邦建立了汉朝,西汉之初映入我们眼帘的是怎样的景象?统治者为了改变这种状况又是如何做的呢?(P67)生:经济萧条、国家贫困、一片荒凉的景象。

汉初统治者吸取秦亡的教训,减轻赋税、徭役、兵役负担,注重农业发展。

汉武帝时实现了政治、经济、思想、军事上的大一统。

[师]经过统治者的治理,西汉经济有了发展。

东汉时期统治者也励精图治,取得了很大的成就。

今天,我们就一起走进两汉经济的发展这一节。

首先,请同学们分成三组自由阅读,了解本课的大致概况,然后分别进入实况:以农民、手工业者、商人的身份介绍自己的国家和生活。

学生以小组为单位进行学习,教师适当加以指导。

(10分钟)一、治理黄河和农业的进步[师]:在两汉时期,为了提高农作物产量,使黄河之水变的水旱从人,统治者都采取了什么措施?生:汉武帝治理黄河;东汉明帝时王景负责治理。

(学生复述)[师]:由此看来,两汉时大规模治理黄河有两次,一次是汉武帝时,一次是东汉明帝时王景负责治理。

[板书]汉武帝时治理黄河东汉明帝时王景负责治理黄河补充:黄河原称“河水”,西汉初年开始有了黄河的称呼。

先秦时期,黄河流域环境状况良好,适合农业生产。

中游气候温和,森林覆盖率在50%以上。

下游气候湿润,湖泊较多。

秦汉时期,这一区域的森林开始遭到破坏。

到了秦始皇时期,因大兴宫室,砍伐殆尽。

直接后果是水土流失严重,黄河水泥沙含量增多,河床因泥沙淤积而抬升,黄河开始泛滥。

因此,治理黄河成了汉朝统治者不得不时常关心的大事。

汉武帝与东汉明帝两次大规模治理黄河,正是认识到了“农业是天下之本,水利是农业之本”。

不过同学们应该明白的一点是汉武帝也不是一开始就想治理黄河的,他对黄河水患的认识有一个可以说是相当漫长的过程。

听任黄河水泛滥了二十多年,直至影响到了国家财政收入,他才下决心治河的。

现在哪位同学来回答第一个动脑筋题目?生:田蚡是为了个人的私利不让治河的。

第13课《东汉的兴衰》教学设计【课程标准】了解东汉的建立,知道东汉外戚、宦官专权造成的社会动荡。

【教学目标】知识与技能:了解东汉的建立和光武中兴,知道东汉外戚、宦官专权造成的社会动荡,了解黄巾起义等基础知识;过程与方法:通过阅读教材、观察东汉文物图片及文献材料,分析东汉衰落的原因,逐步学会发现问题、提出问题;通过对比光武中兴与文景之治的异同,概括中国古代盛世局面出现的共同原因,逐渐养成学生历史对比意识,掌握历史对比的方法,培养历史对比能力。

情感态度与价值观:通过对光武中兴出现原因的分析,进一步认识专制体制下王朝的兴衰与统治者的治国方略息息相关;从本课的学习中,认识到政策得当、发展经济等措施是维护国家统一和社会安定的重要保障。

【教学重点】东汉的建立与光武中兴;【教学难点】东汉外戚宦官交替专政的原因和影响;东汉灭亡的原因。

【教学方法】讲述法、多媒体教学法、情境法、合作探究法等【教学课时】1课时【教学过程】【导入新课】《三字经》中有一段描写汉朝历史的这么说道“楚汉争高祖兴汉业建至孝平王莽篡光武兴为东汉四百年终于献”。

同学们知道是什么意思吗?那好,今天就让我们带着这些未知和疑问一起步入第13课《东汉的兴衰》,来了解这段历史。

【讲授新课】一、光武中兴1.王莽篡汉[讲述]西汉后期,朝政日益腐败,矛盾激化,社会动荡不安。

公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。

王莽实施的新政更加剧了社会动荡,激起了各地农民起义,社会更加动荡,23年,王莽政权被农民起义推翻,新朝灭亡。

此时军阀割据混战,人民向往和平,需要一位有作为的人来安邦定国、重整朝纲,他是谁呢?请同学们阅读课本第63页的内容后回答,东汉建立的相关知识。

2.东汉的建立西汉宗室刘秀在公元25年称帝,定都洛阳,史称东汉。

刘秀就是光武帝。

[讲述]刘秀称帝时,天下并未一统,他用了数十年的时间消灭了其他割据政权,实现了国家的统一。

但连年征战,天下百姓久遭战祸,财物耗尽,天下太平是众心所向。

人教版七年级上册历史第13课教案编写教案的繁简,一般是有经验的教师写得简略些,而新教师写得详细些。

原定教案,在上课进程中可根据具体情况做适当的必要的调整,课后随时记录教学效果,进行简要的自我分析,有助于积累教学经验,不断提高教学质量。

感謝您的閱讀,以下是小編帶來的人教版七年级上册历史第13课教案內容,希望能幫助到您!人教版七年级上册历史第13课教案1教学目标知识能力1、识记大泽乡起义的时间、领导人2、理解陈胜吴广起义的历史意义3、培养用积极观点和积极分析方法认识和分析历史问题的能力4、学习因果分析的方法过程与方法1、通过分析秦始皇,为巩固同意采取的措施引入新课2、通过分析秦的暴政和陈胜吴广的关系,及陈胜吴广的起义与秦灭亡的关系,学习因果关系的方法情感、态度、价值观1、揭露秦的暴政,肯定和赞扬陈胜吴广起义的首创精神及-暴政的历史功绩2、认识阶级斗争是阶级社会发展的直接动力和人民群众对历史发展的推动作用教学重点难点及教学突破重点:1、大泽乡起义2、秦朝的灭亡难点:1、秦朝暴政对农民起义的影响2、项羽刘邦反秦活动的作用教学突破秦始皇的暴政、秦二世的暴政是导致农民起义爆发的主要和根本原因,而陈胜吴广起义又是导致秦朝灭亡的直接原因,因此,本课的重难点有着较大的内在联系,要引导学生把握这些知识,最主要的是抓住其内在联系,分析因果关系,串联知识点,以突出重点突破难点。

教学准备:教师:1、秦末农民起义动态图课件2、秦暴政内容的课件学生:1、收集“焚书坑儒”的有关史料2、收集陈胜吴广的相关史料教学过程:一、引入新课1、谈话:上一节课我们学习了解了我国历第一个统一的多民族的封建国家的建立,而这个国家的便是“千古一帝”——秦始皇。

为了巩固统治,秦始皇采取了一系列措施,有政治的、经济的、也有思想文化的,而这个思想文化方面的措施却成为引发农民起义的暴政之一。

这是为什么呢?让我们进入今天的新课——陈胜吴广起义。

2、讲解:秦始皇是一位伟大的封建帝王,其在中国历的功绩不可抹灭,但是她有极其残暴,政治上专制独裁,经济上横征暴殓,而且还有严酷的刑罚,而最让人痛心的莫过于“焚书”和“坑儒”。

第13课东汉的兴衰一、光武中兴1.东汉的建立2.光武中兴二、外戚和宦官专权三、黄巾起义1.张角借“太平道”宣传和组织群众2.“苍天已死,黄天当立”3.184年起义爆发4.黄巾军的失败和历史作用教学要求和建议一、本课重点:光武中兴、黄巾起义。

本课难点:外戚宦官专权的原因。

二、提问有关文景之治及汉武帝大一统的问题以后,教师指出,西汉前期实行休养生息政策,出现了“文景之治”的局面。

汉武帝时,进一步加强了中央集权,达到了西汉的鼎盛时期。

但是,从汉武帝以后,西汉便开始由盛而衰。

后来,西汉是怎样结束的?东汉又是怎样建立的?以此导入新课。

三、“光武中兴”一目分三个部分讲。

第一,东汉的建立;第二,光武帝调整统治政策:1.释放和禁止残害奴婢;2.整顿吏治,惩处贪官污吏;第三,光武帝统治以后,经济恢复,人口增加。

出现“中兴”局面。

“光武中兴”一词,比较费解。

教师应作解释:西汉后期至王莽时期残破的社会局面,经过光武帝刘秀十多年精心治理,转变为比较安定的局面。

刘秀是汉高祖刘邦的九世孙,他使衰败的汉朝重新振兴,所以谥号“光武”。

历史上称他统治的时期为“光武中兴”。

刘秀一生中几个阶段:①参加起义军,在昆阳之战中起积极作用;②以地主阶级代理人身分重建汉政权;③调整统治政策,出现中兴局面。

教师在讲课中要忠实于史实,对刘秀作出以肯定为主要方面的一分为二的评价。

课本中的插图及小字,有助于学生对刘秀和东汉前期社会的理解,应指导阅读,但均不作要求。

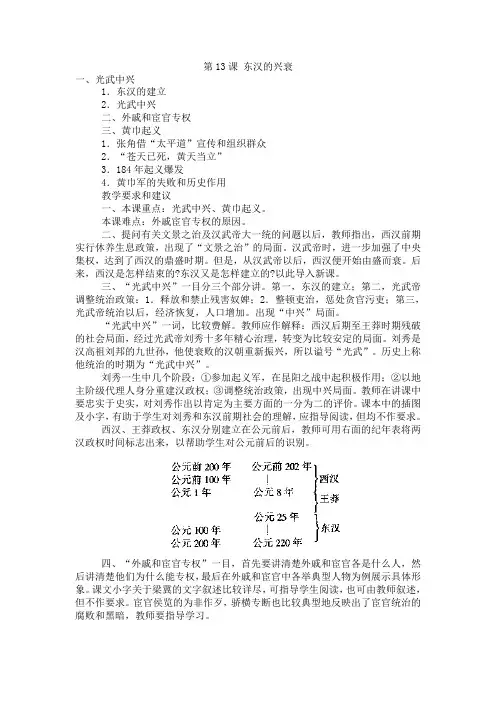

西汉、王莽政权、东汉分别建立在公元前后,教师可用右面的纪年表将两汉政权时间标志出来,以帮助学生对公元前后的识别。

四、“外戚和宦官专权”一目,首先要讲清楚外戚和宦官各是什么人,然后讲清楚他们为什么能专权,最后在外戚和宦官中各举典型人物为例展示具体形象。

课文小字关于梁冀的文字叙述比较详尽,可指导学生阅读,也可由教师叙述,但不作要求。

宦官侯览的为非作歹,骄横专断也比较典型地反映出了宦官统治的腐败和黑暗,教师要指导学习。

2024新版统编七年级历史(上册)同步素养提升教案第13课东汉的兴衰一、课标内容了解西汉末到东汉的政治、社会动荡。

了解道教产生的背景。

二、素养目标1.唯物史观:对比秦末和东汉末年农民起义,认识阶级斗争是推动历史发展的重要因素。

2.时空观念:识读《东汉形势图》,从历史地图中获取重要的历史地理信息。

通过研读史料、历史年表,了解中国古代纪年的主要方法,初步养成历史时序意识。

3.史料实证:通过了解东汉的建立及“光武中兴”局面的形成,认识到政治清廉、社会稳定有利于社会经济的恢复和发展。

4.历史解释:通过学习东汉外戚宦官交替专权和黄巾起义的内容、影响等史实,理解东汉走向衰亡的原因。

5.家国情怀:通过对“光武中兴”和东汉走向衰亡现象的了解,认识到中国古代社会盛衰的基本规律。

从学习历史中汲取智慧,培养家国情怀。

三、教学重点、难点【教学重点】光武中兴。

【教学难点】“文景之治”。

四、教学过程(一)导入新课《三字经》:高祖兴,汉业建。

至孝平,王莽篡。

光武兴,为东汉。

四百年,终于献。

这段话是什么意思呢?汉高祖打败了项羽,建立汉朝。

汉朝的帝位传了两百多年,到了孝平帝时,就被王莽篡夺了。

王莽篡权。

改国号为新,天下大乱,刘秀推翻更始帝,恢复国号为汉,史称东汉光武帝,东汉延续二百年,到汉献帝的时候灭亡。

王莽是如何夺取政权的?光武帝是如何建立东汉的?东汉王朝如何从兴盛走向衰败的?让我们一起学习第13课:东汉的兴衰。

(二)新课探究探究一:东汉建立与“光武中兴”教师提问:西汉后期,朝政越来越腐败,西汉逐渐走向了灭亡。

你知道西汉是怎样灭亡的吗?学生回答:公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。

教师讲解:王莽是汉元帝皇后的侄子,王氏家族利用外戚的身份,长期掌握朝廷内外的军政大权。

那么,王莽的统治有没有维持长久呢?学生回答:没有。

王莽的施政加剧了社会动荡,激起各地农民起义,王莽政权最终被推翻。

教师讲解:农民起义过程中,西汉宗室刘秀崛起,他在公元25年称帝,后定都洛阳,建立了一个新王朝——东汉,刘秀就是光武帝。

第三单元秦汉时期:统一多民族国家的建立与巩固第13课东汉的兴衰知识与技能1.了解光武中兴、东汉外戚宦官交替专政、黄巾起义基本史实。

过程与方法2.通过文景之治与光武中兴相似措施和作用的对比,掌握比较法的运用。

情感、态度与价值观3.通过对光武中兴和黄巾起义的对比学习,认识到朝代的兴衰和治国方略息息相关,培养唯物主义史观,正确分析历史人物和历史事件。

光武中兴;外戚宦官交替专权;黄巾起义。

东汉后期社会动荡的主要原因。

汉朝分为西汉和东汉。

东汉王朝是怎样建立起来的呢?东汉初期,社会出现了比较安定的局面。

但是,东汉中期以后,确实朝政紊乱、腐败,社会动荡不安。

当时的朝政出现了什么样的状况?东汉又是如何走向衰亡的呢?一、导入新课利用黄巾军的故事导入新课。

二、展示学习目标1. 知道光武中兴、外戚宦官交替专权及黄巾起义。

2. 通过比较“文景之治”和“光武中兴”共同原因和作用,基本掌握历史比较法的运用方法。

3. 通过对光武中兴原因出现原因分析,认识王朝的兴亡与统治者的治国方略息息相关。

从而培养历史唯物主义观点,正确分析历史人物、历史事件。

三、自主学习学生先根据导学案自学找出下列问题的答案,然后教师进行重要知识点进行讲解强调。

1.光武中兴2.公元9年,外戚王莽夺取政权,建立_新朝_,西汉灭亡。

王莽的施政更加剧了社会动荡,最终被农民起义推翻。

公元25年,西汉宗室__刘秀_称帝,定都洛阳,史称_东汉_。

他就是光武帝。

光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“_光武中兴_”。

3. 2.外戚宦官交替专权4.东汉中期以后,形成了外戚__与__宦官_交替专权的局面。

这种恶性循环最终动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡。

5. 3.黄巾起义6.184年,经过精心策划,太平道创立人__张角_领导的一场有组织、有准备的农民大起义终于爆发了,起义军在全国各地向东汉王朝发动猛烈进攻,腐败的东汉政权迅速处于_土崩瓦解_的境地。

第13课东汉的兴亡【教学目标】1、知识与能力⑴了解东汉的建立,知道光武中兴,了解东汉外戚宦官专权造成的社会动荡。

⑵比较光武中兴与文景之治的异同,总结中国古代盛世局面出现的共同原因,培养分析,比较能力。

2、过程与方法⑴通过分析史料,理解光武中兴和外戚和宦官专权的原因。

⑵通过搜集光武帝刘秀的故事,了解这个人物,进一步理解光武中兴出现的原因。

⑶通过展示当时的民谣,了解东汉中期以后出现的社会状况。

3、情感态度价值观⑴通过讲解柔术治天下和以文治为主要特征的光武中兴对社会稳定和经济发展孙起到的推动作用,懂得国家的兴旺,社会的进步离不开文化事业的繁荣。

⑵通过对光武中兴出现原因的分析,进一步认识专制体制下王朝的兴衰与统治者的治国方略息息相关。

【教学重点及突破方法】光武中兴,外戚宦官专权造成的社会动荡。

通过合作探究,教室启发引导的方式来掌握这一内容。

出示历史资料和搜集展示刘秀的故事,来理解光武中兴出现的原因。

通过分析东汉后期十个皇帝的继位年龄及寿命来理解东汉外戚,宦官专权的原因。

【教学难点及突破方法】比较光武中兴与文景之治的异同。

通过小组合作,展示文景之治的资料,搜集有关刘秀、汉文帝、汉景帝的故事来进行比较。

【教学方法】1.以启发引导为主,多媒体课件演示为辅,创设问题情景,设计各类问题,促使学生开展探究式学习,通过小组讨论,集体交流等方式,推动学生间的交流和互动。

2.通过学生展示资料,合作交流等多种方法来学习。

【教学过程】一、导入新课幻灯片出示汉光武帝陵系列图片。

教师:同学们,你们知道这是哪里吗?学生:汉光武帝陵。

教师:汉光武帝陵,是东汉开国皇帝世祖刘秀的陵园。

位于河南省洛阳市孟津县白鹤镇铁谢村西南,始建于公元50年,由神道、陵园和祠院组成。

陵园呈长方形,占地6.6万平方米。

墓塚位于陵园正中,为夯土丘状,高17.83米,周长487米。

刘秀在公元25年称帝,定都洛阳,史称东汉。

东汉初期,社会出现了比较安定的局面,东汉中期以后,社会动荡不安,朝政紊乱。

第13课东汉的兴衰第一课时关注“小学教师园地”公众号教学目标【知识与能力】1.知道东汉的建立时间,建立者和都城2.简述“光武中兴”的相关史实【过程与方法】用过阅读史料,教材,观察东汉文物图片资料及文献资料,分析东汉衰落的原因,逐步学会发现问题、提出问题,初步形成运用材料具体分析历史问题的方法【情感态度价值观】通过学习东汉的兴衰史,认识到社会的安定是建立一个健康和谐国家的基础教学重难点【教学重点】东汉的建立和光武中兴【教学难点】东汉灭亡的原因教学过程环节课程导入创设情境——东汉·印象多媒体展示图片:马踏飞燕、东汉蜡银铜牛灯、洛阳钟鼎青铜器东汉铜车马观赏知名的东汉文物图片,说出文物的名称,感受东汉的灿烂文化对于东汉历史,学生可能比较陌生,课堂导入的目的就是引学生与东汉历史接轨,从图片引入,在于提高学生的兴趣。

新课教学一、东汉的建立(一)王莽篡汉西汉王朝自汉武帝病逝后,即位皇帝或为幼主,或为昏君,导致外戚势力庞大,西汉帝国日渐衰微。

王莽是汉元帝皇后王政君的侄子,王氏家族利用外戚的身份,长期掌握朝廷内外的军政大权,公元9年,王莽接受孺子婴禅让后称帝,改国号新,改长安为常安,西汉灭亡讲解关于王莽篡汉的历史事实教师讲解:“王莽改制”王莽改制:又称王莽新政,是新朝皇帝王莽为缓和西汉末年日益加剧的社会矛阅读教材,了解王莽其人及其建立的王朝。

阅读史料,学会从史料中提取有效信息。

拓展王莽改制的内容,一方面建构从西汉灭亡到东汉建立历史变迁的完整性;另一方面引导学生。

人教版七年级历史上册第13课东汉的兴亡教案第13课东汉的兴亡教案教学目标:1.知识与能力了解光武中兴、东汉外戚宦官交替专政、黄巾起义基本史实。

2.过程与方法利用图片、文字资料等各种历史资料培养学生的历史想象能力和分析能力。

3.情感态度价值观通过对光武中兴和黄巾起义的学习,认识到朝代的兴衰和治国方略息息相关,培养唯物主义史观,正确分析历史人物和历史事件。

教学重点:光武中兴,东汉外戚宦官交替专政,黄巾起义。

教学难点:东汉外戚宦官交替专政的原因和影响。

教学方法:合作、探究、交流课前准备:多媒体课件、相关图片、文字材料课时安排:1课时教学过程:一、设问导入西汉在汉武帝之后,国势开始逐步下降,在汉昭帝和汉宣帝之后,西汉统治阶级之间争权夺利的斗争愈演愈烈,西汉将何去何从?二、新课学习第一卷有志者事竟成—东汉的建立西汉凋谢与东汉建立:教师:即汉武帝去世后,西汉的朝政将会怎么样呢?教师:请同学们完成自主学习自主学习:公元9年,外戚王莽夺取政权,建立________,西汉灭亡。

王莽的施政更加剧了社会动荡,最终被农民起义推翻。

公元25年,西汉宗室________称帝,定都洛阳,史称________。

他就是光武帝。

教师:刘秀登上皇帝宝座后,面临的是一副残破到极点的烂摊子。

与刘秀同时代的冯衍有一段话描写当时的状况说:“祸拏未解,兵连不息,刑法弥深,赋敛愈重……父子流亡,夫妇离散,庐落丘墟,田畴芜秽”,以致“匹夫僮妇,咸怀怨怒”。

——《后汉书•桓冯列传》面对这样的场景光武帝采取了什么样措施呢?教师:汉光武帝对于面临的困境,他又采取什么的政策巩固他的政权?多媒体展示材料:教师:让我们一起来验证汉光武帝即位后对当时的是否采用了怀柔政策,他又具体做了哪些举措?带着这个问题我们进入第二卷秀怀柔光武兴—东汉的兴盛。

第二卷秀怀柔光武兴—东汉的兴盛教师:请同学们完成自主学习多媒体展示图片教师:合作探究:这些措施给东汉带来了怎样的变化?学生:社会稳定,经济得到恢复和发展教师:东汉初年人口1000万到了光武帝时期人口达到2100万,因此到光武帝后期,出现社会稳定经济发展和恢复史称“光武中兴”东汉时张纯说:“(光武)兴于匹庶,荡涤天下,诛锄暴乱,兴继祖宗”。