七年级历史上册知识点复习(第13课)

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:1

七年级历史第13课知识点七年级历史第13课的知识点主要是关于中国古代的科技和文化方面。

在这一课中,我们可以了解到中国古代的科技和文化是多么的繁荣和先进。

一、中国古代的火药中国古代的火药是世界科技史上的一大发明。

它的应用极为广泛,从军事、民用到生产领域都有着非常重要的作用。

在古代的战争中,火药被广泛应用。

比如在唐朝的安史之乱中,唐朝就曾经使用过火药制造的燃烧弹来攻打叛军。

在宋朝时期,宋太祖赵匡胤就曾经用火药炸开了晋阳城的门,成功攻占了城池。

此外,火药也被用于民用,比如用来烟火制作、医疗、铸造、及成分分析等等。

火药的发明极大地促进了中国古代的军事、生产和文化事业的发展。

二、中国古代的四大发明中国古代有着众多的发明,其中尤以四大发明为最著名的四种发明。

它们分别是造纸术、指南针、印刷术和火药。

造纸术是中国古代最著名的发明之一。

早在汉代,中国就已经开始使用纸张成为人们日常生活必需的用品。

在唐代时期,造纸业已经进入了一个鼎盛时期,成为当时的一种主要的生产工业。

指南针则是一种极其重要的导航工具。

早在春秋时期,中国就已经开始使用南菜园指南车和合悬图等工具进行导航。

南宋时期,为了开辟更大的商业交换路线,人们开始使用磁石来制作指南针,从而更加方便了商业交易的进行。

印刷术则是人类史上最重要的发明之一。

中国的印刷术起源非常早,在唐朝时期,这一技术已经成熟。

印刷术的发明大大提高了书籍传播的速度,也促进了文化和科学的发展。

三、中国古代的文化中国古代有着灿烂的文化,包括文学、绘画、音乐等多个领域。

其中最著名的文学作品就是《诗经》、《论语》、《孟子》、《道德经》等。

这些作品中展现了中国古代优美的诗歌、哲学和道德思想,为后来的文学创作打下了坚实的基础。

另外,在中国的绘画领域中,人们主要使用的是水墨画。

它是一种在纸张上使用水和墨进行绘制的技艺。

在唐代时期,水墨画达到了一个顶峰,成为了中国绘画史上不可多得的瑰宝。

总之,中国古代的科技和文化极其发达,不仅有着世界闻名的四大发明和火药,也有着优美的诗歌、绘画和哲学思想等等。

初一上册历史13、14课的知识点如下:

第13课:中华民族的起源

1. 中华民族的起源可以追溯到距今约170万年的元谋人。

2. 元谋人生活在云南省元谋县,是我国境内已知的最早人类。

3. 人与动物的根本区别在于人类会制造工具。

4. 北京人和山顶洞人分别生活在距今约70万-20万年和3万年前,他们已经掌握了磨光和钻孔技术,并懂得人工取火。

5. 北京人过群居生活,山顶洞人过氏族生活。

6. 河姆渡人生活在长江流域,半坡人生活在黄河流域,他们都已经使用磨制石器,并种植水稻和粟。

7. 大汶口文化晚期出现了私有财产和贫富分化。

8. 炎帝、黄帝部落结成联盟,形成了日后的华夏族,他们被尊奉为华夏族的祖先。

第14课:尧舜禹的“禅让”

1. 尧、舜、禹是继黄帝之后在黄河流域出现的部落联盟首领。

2. 尧、舜、禹实行禅让制,推举部落联盟首领。

3. 尧在位时,洪水泛滥,他任命鲧治理洪水,但鲧未能解决问题。

4. 舜继位后,他任命禹治理洪水,禹采用疏导的方法,成功治理了洪水。

5. 禹在治水过程中,三次路过家门而不入,展示了极高的责任心和奉献精神。

6. 尧、舜、禹的禅让制度体现了民主推选的原则。

这些知识点涵盖了初一上册历史13、14课的主要内容.。

七年级历史13课知识点历史是一门研究过去的学科,它让我们更好地认识和了解世界、了解我们自己。

七年级历史第13课是一堂重要的课程,它涉及到了秦始皇、兵器制造和“八十万大军”的故事。

在这篇文章中,我将和大家分享七年级历史第13课的知识点,希望对大家有所帮助。

一、秦始皇统一中国公元前221年,秦国的嬴政成为了中国的第一个皇帝,统一了六国,建立了中国的第一个中央集权制度。

秦始皇治理手段极其残酷,实行焚书坑儒、铁骨铮铮等政策,与此同时,秦始皇还修建了许多伟大的工程,如万里长城、阿房宫等,这些工程在后世产生了深远的影响。

二、兵器制造的重要性兵器制造在中国的历史中占据了非常重要的地位,它是战争胜利的关键因素之一。

在秦朝时期,秦始皇下令制造了大量的兵器,包括弓箭、刀剑、战车、盾牌等。

秦始皇认为兵器制造是保持国家安全的重要手段,所以他将制造兵器的技术独占,让外国不能学习。

三、“八十万大军”的故事“八十万大军”的故事讲述了吴楚之战中的一个场景。

当时,秦朝的八十万大军向南侵略吴楚两国,最终打败了吴国。

这个故事中,虽然八十万的数字有些夸张,但是它反映了中国古代大规模战争的状况。

此外,这个故事还告诉我们,军队的战斗力与战斗精神非常重要。

四、历史的重要性历史能够让我们了解过去,认识现在,预测未来。

我们可以通过学习历史,了解不同时代的政治、经济、社会等方面的发展状况,进而更好地理解当下的社会,预测未来的趋势。

此外,历史教会我们珍惜和平,学习尊重和包容不同文化的价值观,这些都是我们在现实生活中需要遵循的准则。

以上就是七年级历史第13课的知识点,希望能够对大家有所启示。

历史是一门综合性的学科,它需要我们去了解不同时期的人类活动和文化,学习历史能够让我们更好地认识自己、认识世界。

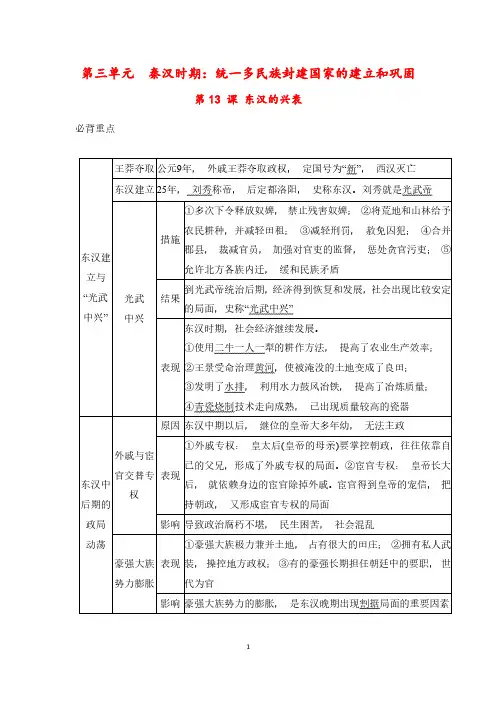

第13课东汉的兴衰

一、光武中兴

1.王莽建新:公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。

2.东汉建立:25年,西汉宗室刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉。

刘秀就是光武帝。

3.“光武中兴”:光武帝为了巩固统治,采取了一系列稳定社会局面的措施。

他多次下令释放奴婢,减轻农民的负担,减轻刑罚;还合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;又允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾。

到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。

二、外戚宦官交替专权

1.概况:东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,无法主政,大权就由皇帝的母亲太后主持。

太后重用自己的亲戚,导致外戚的势力膨胀。

皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,便设法除掉外戚,宦官由此得到宠信,把持朝政。

如此循环往复,形成了东汉后期外戚与宦官交替专权的局面。

2.危害:政治腐朽不堪,正直的官员受到排挤陷害,社会混乱,人民遭殃。

外戚、宦官交替专权的恶性循环,动摇了东汉的统治,东汉王朝走向衰亡。

三、黄巾起义

1.背景:东汉后期的朝政越来越腐败,时局动荡不安,社会上大批贫民流离失所,加上自然灾害频繁发生,反抗的情绪在民间蔓延。

2.经过:184年,张角等领导的一场有组织、有准备的农民大起义爆发。

起义军头裹黄巾,在全国各地同时向东汉王朝发动猛烈进攻。

3.意义:沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

陶院落(模型)。

初一历史第十三课知识点归纳总结初一的历史学习中,每一课都充满了知识点,而第十三课更是如此。

本文将对初一历史第十三课的知识点进行归纳总结,帮助同学们更好地理解和记忆这些内容。

一、南北朝时期南北朝时期是中国历史上经历了分裂局面的一个阶段。

公元420年至589年,中国分为南朝和北朝两个政权。

南朝包括宋、齐、梁、陈四个朝代,北朝包括北魏、东魏、西魏、北齐、北周五个朝代。

这一时期地方军阀割据,社会动荡。

二、南北朝时期政治1. 南朝时期南朝时期政权经过四次更迭,分别是刘宋、南齐、梁、陈,政权间的更迭多数是通过武力争夺完成的。

这一时期南方政权大多以君主专制为主,但君主实际掌握的权力有限。

2. 北朝时期北朝时期政权经过五次更迭,分别是北魏、东魏、西魏、北齐、北周。

北朝时期政权更迭较为频繁,国力衰退。

北朝时期的政治制度以世袭制为主,皇帝在政治上具有绝对权力。

三、南北朝时期经济1. 北方经济北方农业发达,以农业为主要经济活动,其中以谷物种植为主。

此外,官府的徭役和商业税收也是北方经济的重要资金来源。

2. 南方经济南方以手工业发达为特点,丝绸、漆器、纸张等产品在南朝时期得到了迅猛发展。

南方的水利灌溉设施也相对完善,这为农业生产提供了便利。

四、南北朝时期文化1. 南朝文化南朝文化主要由儒家学派和佛教影响,文人雅士追求文化艺术的修养。

南朝时期名士辈出,优秀的文学作品也众多流传至今。

2. 北朝文化北朝时期,由于战乱的影响,文化发展相对滞后,但融合了汉族的文化以及鲜卑、契丹等民族的文化。

五、南北朝时期社会1. 南朝社会南朝社会地主阶级的力量不断壮大,对农民实施剥削。

社会阶层分化严重。

2. 北朝社会北朝时期的社会以世族贵族为主,社会地位由血统决定,世袭制度影响社会流动性。

六、南北朝时期遗产南北朝时期在政治、经济、文化等方面留下了丰富的遗产。

其中,文学艺术方面的成就对后世影响深远,它们为中国古代文化的发展做出了重要贡献。

综上所述,初一历史第十三课主要介绍了南北朝时期的背景、政治、经济、文化以及社会。

七年级历史第13课笔记

七年级历史第13课笔记如下:

一、课程名称

本节课的课程名称是“唐朝的繁荣与衰落。

二、课程内容

1.唐朝的建立和统一介绍了唐朝的建立和统-过程,包括李渊、李世民等人的贡献。

2.唐朝的繁荣

详细描述了唐朝的繁荣景象,包括农业、手工业、商业等方面的发展。

3.唐朝的衰落

分析了唐朝衰落的原因,包括安史之乱、藩镇割据、宦官专权等。

4.唐朝的文化和艺术

介绍了唐朝的文化和艺术成就,包括唐诗、唐画、唐乐等。

三、重点知识点

1.唐朝是中国历史上一个重要的朝代,其繁荣和衰落都有若深刻的历史背景。

2.唐朝的篆荣表现在多个方面,包括农业、手工业、商业等。

3.安史之乱是唐朝由盛转衰的重要转折点。

4.唐朝的文化和艺术成就对中国历史和文化产生了深远的影响。

四、课堂小结

本节课通过对唐朝的建立、繁荣和衰落过程的介绍,让学生更加深入地了解了唐朝的历史和文化。

同时,也让学生认识到了历史上的兴衰

更替是不可避免的,但文化和艺术却可以传承下来,成为人类宝麦的财富。

七年级历史上第十三课知识点七年级历史上第十三课是讲述中国封建社会中的宗教与文化,本文将对该课程的知识点进行详细阐述。

1. 宗教在中国封建社会中,宗教是人们信仰的重要组成部分,主要有佛教、道教、儒教等。

佛教是随着东汉时期从印度介绍到中国的,儒教是中国本土的传统宗教,道教则是汉族文化的重要组成部分。

2. 神秘的高僧电影高僧电影是一种以高僧为主角的电影类型,现在已经不常见了。

该电影反映了中国封建社会中宗教的重要地位以及高僧的影响力。

其中最著名的是《志善永远在路上》和《善德女高僧》。

3. 文化在封建社会中,文化也是一种重要组成部分,主要表现为文学、艺术、科技等方面。

古代中国的文学非常丰富,唐诗宋词以及元曲明剧等经典作品达到了高峰。

4. 科技中国的古代科技也非常发达,尤其是在造纸、火药、指南针等方面。

炮是中国最早发明的,它是唐朝时期的一种军事武器。

指南针的发明至今仍然是一项伟大的科学成就。

5. 手工艺在封建社会时期,手工艺是人们生活中不可或缺的组成部分。

中国的手工艺包括陶瓷、丝绸、雕刻、漆器、剪纸等,这些手工艺品至今仍然为人们所珍爱。

6. 孔子孔子是儒家学派的创始人,他的思想和学说对中国封建社会的发展产生了深远的影响。

孔子的思想强调君父之道,提出了仁爱、孝敬等重要观念,在当时社会中具有极高的影响力。

7. 四书五经四书指的是《大学》、《中庸》、《论语》、《孟子》,五经则指的是《易经》、《书经》、《诗经》、《礼记》、《春秋》。

这些经书是中国封建社会时期的重要文化遗产,继承了中国古代的文化和智慧。

以上就是七年级历史上第十三课的知识点,希望本文能够帮助大家更好地理解中国封建社会中的宗教与文化。

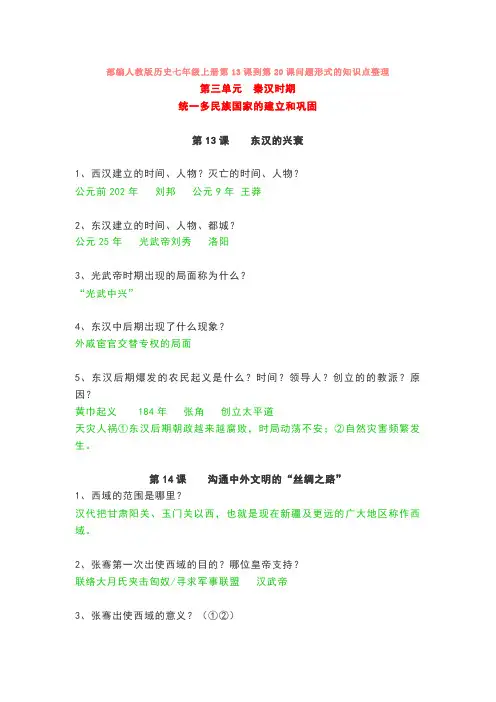

部编人教版历史七年级上册第13课到第20课问题形式的知识点整理第三单元秦汉时期统一多民族国家的建立和巩固第13课东汉的兴衰1、西汉建立的时间、人物?灭亡的时间、人物?公元前202年刘邦公元9年王莽2、东汉建立的时间、人物、都城?公元25年光武帝刘秀洛阳3、光武帝时期出现的局面称为什么?“光武中兴”4、东汉中后期出现了什么现象?外戚宦官交替专权的局面5、东汉后期爆发的农民起义是什么?时间?领导人?创立的的教派?原因?黄巾起义184年张角创立太平道天灾人祸①东汉后期朝政越来越腐败,时局动荡不安;②自然灾害频繁发生。

第14课沟通中外文明的“丝绸之路”1、西域的范围是哪里?汉代把甘肃阳关、玉门关以西,也就是现在新疆及更远的广大地区称作西域。

2、张骞第一次出使西域的目的?哪位皇帝支持?联络大月氏夹击匈奴/寻求军事联盟汉武帝3、张骞出使西域的意义?(①②)①促进了汉朝与西域之间的相互了解和往来;②为丝绸之路的开通创造了条件。

4、路上丝绸之路的路线?来往的货物?开通丝绸之路的意义?长安→河西走廊→西域(今新疆地区)→中亚→西亚→欧洲汉朝的丝绸、漆器等物品、开渠、凿井、铸铁等技术传入西域西域的良种马、香料、玻璃、宝石、核桃、葡萄、石榴等传入中国对汉代:①丝绸之路是东西交往的大动脉,促进中西经济文化的交流和发展②促进汉朝的兴盛,提高汉朝的地位对今天:①仍是中西交往的一条重要通道②维护社会稳定、民族团结③促进沿线各国经济繁荣,加强和亚欧非及世界各国互利合作等都有重要意义④有利于沿线城市旅游事业和考古工作的开展。

5、海上丝绸之路最远到达哪里?印度半岛南端和锡兰6、西汉在西域设置什么机构?时间?意义?西域都护公元前60年(西汉汉宣帝)标志着西域(今新疆)开始正式归属于中央政权,新疆成为我国不可分割一部分。

7、东汉怎样加强对西域的管理?东汉明帝:①派班超再次出使西域②班超派甘英出使大秦③班勇继承父业,也出使西域。

第15课两汉的科技和文化1、书写材料的变化?最早的纸什么时候出现的?龟甲、兽骨→→竹木简→→帛→→纸2、谁改进了造纸术?优点?意义?东汉蔡伦(蔡侯纸):原料易找,价格便宜,易于推广。

第13课东汉的兴亡1.汉朝分为哪两个时期?西汉和东汉。

光武中兴2.西汉灭亡于何时?篡权者是谁?建立的新王朝叫什么?公元9年;王莽;新3.王莽政权是被什么力量推翻的?农民起义。

※4.东汉建立的时间、建立者、都城。

25年;刘秀(光武帝);洛阳。

※5.光武帝巩固统治的措施及意义(光武中兴局面是怎样出现的)。

措施:✍多次下令释放奴婢,减轻农民负担,减轻刑法;✍合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;✍允许北方少数民族内迁。

意义:光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”。

外戚宦官交替专权(东汉的政治特征)4.东汉外戚宦官交替专权出现在何时?有何恶劣影响?东汉中期以后。

影响:动摇了东汉的统治,东汉王朝走向衰亡。

黄巾起义5.黄巾起义的原因✍朝政腐败,时局动荡不安,人民生活困苦✍自然灾害频发,6.黄巾起义爆发的时间、领导人。

184年;张角。

7.黄巾起义特点:以宗教形式,有组织(创立太平道)、有准备(十多年传教)农民大起义8.黄巾起义的影响。

※沉重打击了东汉的统治,使其一蹶不振。

第14课沟通中外文明的“丝绸之路”1.古代罗马人称中国为什么?“丝国”张骞通西域2.西域指哪里?汉代人把今天甘肃阳关、玉门关以西,也就是现在新疆和更远的广大地区成为西域。

3.生活在祁连山一代的是哪一西域国家?大月氏。

4.张骞出使西域的目的是什么?当时的皇帝是谁? 联络大月氏夹击匈奴;汉武帝。

5.张骞两次出使西域的出发地点、时间及影响。

长安;公元前138年、公元前119年;影响:促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来;开辟了通往西域的道路,为丝绸之路的开通创造了条件;丝绸之路——(汉武帝时开通)6.陆上丝绸之路的路线。

※长安→河西走廊→西域→中亚→西亚→欧洲7.丝绸之路的开通的意义。

※丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,极大的促进了中国同其他国家和地区的贸易与文化交流和发展。

8.海上丝绸之路的路线。

一、战国时期的政治变革1.1 统一战国的形势在战国时期,各国争霸不断,战争频繁,形势十分紧张。

秦国逐渐崛起,成为战国中最强大的国家,开始统一战国。

1.2 秦国的变革措施秦国推行中央集权,废除诸侯,设立郡县,加强了对地方的控制。

推行统一的法律、货币和文字,统一度量衡,统一车轮宽度,统一国家制度,统一了举足轻重的经济系统。

同时秦国进行军事改革,加强军队建设,士兵装备武器统一,实行兵役制度,加强国防力量。

1.3 统一战国的结果秦国的政治变革,使得战国时期形势逐渐有所变化,实现了中央集权,统一度量衡,统一法律制度,统一文字。

经济上实行了统一的货币制度,国家发展迅速。

但也由于统一措施实施过于严格,加重了人民的负担,导致社会不稳定。

二、秦朝的建立与发展2.1 秦始皇的政治措施秦始皇采取了一系列中央集权的政治手段,废除了诸侯国,对地方实行了严格的控制,推行了一系列变革措施,统一度量衡、文字、法律和货币等。

2.2 秦始皇的修筑长城为加强国防,防止北方的匈奴等游牧部落的侵扰,秦始皇下令修筑长城,加强防御能力。

2.3 秦始皇的发展成就在秦始皇统治时期,国家实现了中央集权,统一度量衡、文字和法律,修筑了长城,发展了农业生产和对外贸易,使得国家迅速发展。

三、秦朝的政治制度与军事3.1 秦朝的行政机构秦朝建立了中央集权的政治体系,实行郡县制,加强对地方的控制。

3.2 秦朝的法律制度秦朝推行了一系列变革措施,统一了法律制度,制定了严格的法律,并实行了严厉的刑罚制度。

3.3 秦朝的军事制度秦朝加强军队建设,士兵装备武器统一,实行兵役制度,实行严格监军制度和军功爵等奖赏政策。

四、秦朝的文化艺术和对外交流4.1 秦朝的文化艺术秦朝的文化艺术以陶器、兵马俑等著称,兵马俑被誉为世界八大古迹之一,展示了秦代的军事装备和生活场景。

4.2 秦朝对外交流在秦朝统一战国之后,对外交流逐渐增多,加强了与中亚和东南亚的贸易联系,促进了经济的繁荣。

初一历史第13课知识点总结归纳初一历史第13课主要介绍了中国古代经济的基本特点和发展情况,从而使学生对古代中国社会的经济生活有所了解。

本文将对该课知识点进行总结归纳,以便学生更好地掌握相关内容。

一、农业经济的特点与发展中国古代以农业经济为主体,农业生产是经济发展的基础。

农业经济的主要特点包括:1. 农业生产方式:古代农民主要采用手工耕种,农具简单,劳动强度大;同时,农业生产具有季节性和周期性。

2. 人口分布:古代中国人口多集中在农村地区,农村经济相对发达。

3. 农业技术:古代农业技术相对较为落后,主要依靠人力、畜力和简单的农具进行生产,种植技术和灌溉技术逐渐发展。

4. 农业产出:古代农业主要生产粮食、棉花、丝绸等农产品,其中粮食是最重要的经济作物。

二、手工业与商业的兴起1. 手工业的兴起:古代中国的手工业主要包括纺织业、陶瓷业、铁器制作等,手工业的兴起推动了商品生产的发展。

2. 商业的兴起:古代商业发展逐渐成熟,主要体现在货币的使用、市场的形成和商业网络的建立等方面。

三、国家经济的管理与制度1. 经济财政管理:古代中国的国家机构负责统一计划和管理国家经济,通过赋税、物资调配等方式控制经济活动。

2. 国家垄断经营:古代中国国家对某些行业进行垄断经营,例如铁政、盐政等。

国家垄断经营使国家能够有效地控制市场和经济,增加国家收入。

四、农业经济与手工业、商业的联系与发展1. 农业与手工业:农业生产为手工业提供了原材料和市场,手工业产品则满足了农民的生产和生活需求。

2. 农业与商业:农产品的产出和流通推动了商业的发展,同时商业的兴起也促进了农产品的交流和销售。

综上所述,中国古代的经济发展以农业经济为基础,农业的发展推动了手工业与商业的兴起,同时也促进了国家经济管理与制度的形成。

不同经济部门之间的相互联系和发展是古代中国经济繁荣的重要因素。

通过对初一历史第13课知识点的总结归纳,相信学生们对古代中国经济的发展演变有了更加清晰的认识。

七年级历史必背知识点上册13课1. 商代的政治制度商代是中国历史上的第一个朝代,其政治制度为宗法制国家,主要特点是天子掌握了政治权力,宗族地位较高的大夫们担任了重要的行政和军事职务,百姓则处于下层。

商代末年天子的权力相对减弱,大夫们开始争权夺利,使王室的统治趋向疲弱。

2. 商代的社会经济商代社会以青铜器的生产和贸易为主要特征,手工业和农业也有发展。

商代的贸易主要有两种方式:以玉器、贝类等代替金属货币进行贸易,以及与周边国家进行走私贸易。

商代贸易的繁荣,对中国古代文明的发展做出了重要贡献。

3. 商周革命商周革命是指商末周初,周武王领导的西周打败了商朝的力量,开启了中国历史上新的朝代。

革命的主要原因是商朝的衰落已经到了不可避免的地步,朝廷的败坏已经让百姓无法忍受。

周武王凭借着祖德和商朝肆虐的罪行,最终成功推翻商朝的统治,建立了西周。

4. 西周的政治制度西周朝廷的权力被分为天子、诸侯和卿士三个层次。

天子掌握了最高的政治权力,诸侯和卿士分别具有地方政治和中央政治的权力。

同时,西周朝廷还实行了分封制度,以便更好地控制地方。

5. 周礼周礼是西周时期编撰的礼制典籍,内容包括乐、刑、律、仪、废等多种方面。

真正成书的周礼,包括周官、春官、秋官、夏官、考工记等五卷,共二百三十篇。

周礼对于中国古代礼仪制度的发展和巩固,具有重要影响。

6. 周代制度的衰落周代中晚期,天子的权力不断衰落,诸侯豪门渐渐崛起,国内政治不够稳定,外部战争和瘟疫猖獗,社会的经济和文化活动大大萎缩。

随着时间的推移,周朝开始逐渐走向灭亡。

7. 春秋时代春秋时代是周朝晚期到战国初期的历史时期。

春秋时代的主要特点是诸侯国不断扩张,互相攻伐,使中国处于一种局势动荡的状态。

为了达到稳定的社会秩序,各国之间开始相互联盟,形成了以霸权为中心的联盟制。

春秋时代是中国历史上重要的时期之一,对于中国的政治、经济和文化都产生了深远的影响。

8. 战国时代战国时代是春秋时代之后的一个历史时期,主要特点是多国并存和剧烈的战争。

初一历史第十三课知识点总结归纳历史作为一门学科,帮助我们了解过去的经验和教训,以指导我们的现在和未来。

在初一历史的第十三课中,我们学习了很多关于古代中国的知识点。

本文将对这些知识点进行总结归纳,让我们更好地记忆和理解。

1. 红山文化红山文化是指中国新石器时代晚期的一种考古文化,主要分布于中国东北地区。

它是我们了解古代先民生活的重要资料来源。

红山文化遗址中出土了大量的陶器、石器和动物骨骼,这些都是研究古代社会和文化的重要线索。

2. 夏朝夏朝是中国历史上的第一个奴隶社会,约公元前21世纪至公元前17世纪存在。

根据史书记载,夏朝的建立者是禹,他以治水有功被封为夏王。

夏朝在政治、经济和文化等方面都有一定的成就,为后来的历朝历代提供了重要经验。

3. 商朝商朝是中国历史上的第一个有文字记载的王朝,公元前16世纪至公元前11世纪存在。

商朝的政权中心在黄河流域的商丘一带,以商王为最高统治者。

商朝的经济以农业为主,还有发达的手工业和贸易活动。

商朝的衰落主要是由于内外因素的重叠作用。

4. 甲骨文甲骨文是商代的一种文字记录方式,绝大部分刻写在龟甲和兽骨上。

甲骨文是中国历史上最早的文字之一,它对研究古代社会的政治、经济、宗教等方面具有重要意义。

通过对甲骨文的研究和解读,我们可以了解古代人民的思想观念和生活方式。

5. 周朝周朝是中国历史上的第三个王朝,公元前11世纪至公元前256年存在。

周朝被分为西周和东周两个时期。

西周时期是周文王和周武王建立周朝并统一中国的时期,东周时期又分为春秋时代和战国时代。

周朝以封建制度为基础,实行分封制,并发展了礼乐制度和周礼制度。

6. 春秋战国时期春秋战国时期是中国历史上的一个重要时期,公元前770年至公元前221年存在。

这个时期是中国封建社会分封制度的黄金时期,也是百家争鸣的时期。

春秋战国时期的政治混乱和各诸侯国的争霸使得战国时期的社会进一步分化。

总结起来,初一历史的第十三课让我们更加了解了古代中国的一些重要历史时期和文化现象。

七年级历史上册知识点复习

第13课东汉的兴亡

一、光武中兴

西汉灭亡:公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。

王莽的施政更加剧了社会动荡,最终被农民起义推翻。

东汉建立:公元25年,西汉宗室刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉。

他就是光武帝。

2、光武中兴:

(1)措施:释放奴婢,减轻农民的负担,减轻刑法;合并郡县,裁减官员,惩处贪官污吏;

允许北方少数民族内迁。

(2)影响:到光武帝统治后期,社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“__光武中兴”。

二、外戚宦官交替专权

1、时间:东汉后期

2、原因:皇帝年幼,大权旁落。

3、影响:动摇了东汉的统治,东汉王朝走向了衰亡。

三、黄巾起义

1、时间:184年

2、领导人:张角

3、影响:沉重打击了东汉统治。

1。