第4章 液态金属凝固过程中的传热、传质及液体流动

- 格式:ppt

- 大小:2.03 MB

- 文档页数:54

液态金属凝固过程中的传热与传质摘要:液态金属熔体中传热和传质过程的改变会影响晶体的形核和生长,从而影响凝固组织。

本文介绍了液态金属凝固的原理,凝固过程中传热“一热、二迁、三传”的特点,以及凝固过程中的传质及其基本问题。

传热与传质的研究方法包括解析法、实验法、数值模拟法等。

我国许多研究者对凝固过程中的传热和传质问题进行了研究,高新技术方面热质传递现象的机理和特有规律是今后重点发展的研究领域。

关键词:金属凝固;传热和传质;界面;溶质再分配在金属的热态成形过程中,常常伴随着金属液的流动、气体的流动、金属件内部和它周围介质间的热量交换和物质转移现象,即动量传输、热量传输和质量传输现象。

液态金属熔体中传热和传质过程的改变会影响晶体的形核和生长,从而影响凝固组织[1-2]。

因此,只有正确和深入研究金属凝固过程中的传输现象,才能有助于建立正确的凝固过程理论模型。

1 金属凝固过程的传热与传质1.1 金属凝固过程中的传热在凝固过程中,伴随着潜热的释放、液相与固相降温放出物理热,定向凝固时,还需外加热源使凝固过程以特定的方式进行,各种热流被及时导出,凝固才能维持。

宏观上讲,凝固方式和进程主要是由热流控制的。

金属凝固过程的传热特点可以简明的归结为“一热、二迁、三传”[3-5]。

“一热”即在凝固过程中热量的传输是第一重要的,它是金属凝固过程能否进行的驱动力。

凝固过程首先是从液体金属传出热量开始的。

高温的液体金属浇入温度较低的铸型时,金属所含的热量通过液体金属、已凝固的固体金属、金属-铸型的界面和铸型的热阻而传出。

凝固是一个有热源非稳态传热过程。

“二迁”指在金属凝固时存在着两个界面,即固相-液相间界面和金属-铸型间界面,这两个界面随着凝固进程而发生动态迁移,并使得界面上的传热现象变得极为复杂。

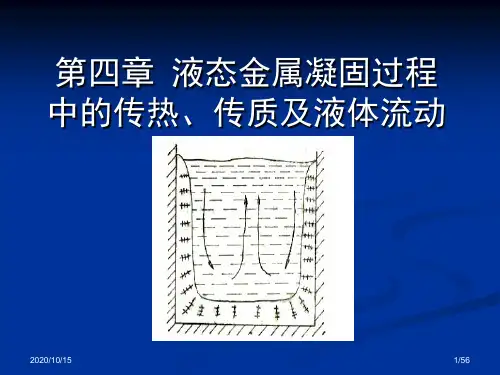

图1为纯金属浇入铸型后发生的传热模型示意,由图可见在凝固过程中随着固相-液相间界面向液相区域迁移,液态金属逐步变为固态,并在凝固前沿释放出凝固潜热,并随着凝固进程而非线性地变化。

液态金属凝固过程中的传热与传质摘要:液态金属熔体中传热和传质过程的改变会影响晶体的形核和生长,从而影响凝固组织。

本文介绍了液态金属凝固的原理,凝固过程中传热“一热、二迁、三传”的特点,以及凝固过程中的传质及其基本问题。

传热与传质的研究方法包括解析法、实验法、数值模拟法等。

我国许多研究者对凝固过程中的传热和传质问题进行了研究,高新技术方面热质传递现象的机理和特有规律是今后重点发展的研究领域。

会形成一个间隙(也称气隙),因此这里的传热不知是一种简单的传导,而是同时存在微观的对流和辐射传热。

“三传”即金属的凝固过程是一个同时包含动量传输、质量传输和热量传输的三传耦合的三维传热物理过程。

在热量传输过程中也同时存在有导热、对流和辐射换热三种传热方式。

一个从宏观上看是一维传热的单向凝固的金属,由于凝固过程中的界面现象使传热过程在微观变得非常复杂。

当固/液界面是凹凸不平或生长为枝晶状时,在这个凝固前沿上,热总是垂直于这些界面的不同方位从液相传入固相,因而发生微观的三维传热现象。

在金属和铸型界面上的传热也不只是一种简单的传导,而是同时存在微观的对流和辐射传热。

图1 纯金属在铸型中凝固时的传热模型K-导热,C-对流,R-辐射,N-牛顿界面换热1.2金属凝固过程中的传质金属液凝固时出现的固相成分常与液相成分不同,引起固相、液相内成分分布的不均匀,于是在金属凝固时固相层增厚的同时出现了组分的迁移过程,即传质。

凝固过程的溶质传输决定着凝固组织中的成分分布,并影响到凝固组织结构。

金属的凝固过程,其传质问题直接和金属的凝固方式相关联,主要研究几种基本传质问题:①金属凝固过程中整个凝固体系内溶质的变化;②金属以平界面方式凝固时凝固过程的溶质变化;③金属以枝晶方式凝固时凝固过程的溶质变化。

平界面凝固过程中的传质与溶质再分配是最基本的传质问题,对许多复杂传质问题的研究是在此基础上进行的。

主要包括:(1)平衡凝固条件下的溶质再分配;(2)固相无扩散而液相均匀混合的溶质再分配;(3)固相无扩散,液相中有扩散而无对流的溶质再分配;(4)液相中部分混合(对流)的溶质再分配。

液体金属处理中的传热传质研究摘要液体金属处理是金属材料加工和制造的重要工艺之一,其熔融状态下的物理和化学性质具有独特性,但其特殊的性质也带来了复杂的传热和传质过程。

本文对液体金属处理过程中的传热传质研究进行了综述,包括自然对流、强迫对流、辐射传热、多相传热、相变传热以及传质过程等方面,阐述了各种传热传质模型和相应的研究方法,为液体金属处理过程的优化提供了理论依据。

关键词:液体金属处理、传热传质、传热模型、传质模型、优化第一章绪论液体金属处理是指把金属在高温下熔融,进行浇注、铸造、锻造、轧制、挤压、拉伸等多种加工方法的工艺。

在液体金属处理过程中,热量的传递和物质的传输是必不可少的环节,因此传热传质研究是液体金属处理技术的基础之一。

传热传质研究不仅能够改善液体金属处理的工艺技术,还有助于提高加工工件的质量和生产效率。

第二章传热传质模型传热传质模型是对液体金属处理过程中热量和物质传递现象的描述和分析。

液体金属的传热传质过程复杂多样,存在自然对流、强迫对流、辐射传热、多相传热、相变传热等多种传热传质方式。

2.1 自然对流传热模型自然对流是指在温度差的作用下,由于热量的不均匀分布而形成的一种流动状态。

液体金属处理中的自然对流,通常伴随着温度场的非线性变化和较强的非线性耦合。

自然对流传热模型建立的核心是流体运动的动量传递方程和热传递方程。

2.2 强迫对流传热模型强迫对流是指机械或热力学作用下引起的流体运动。

液体金属处理中的强迫对流主要有气流或液流对液体金属表面的冷却、加热和搅拌等作用。

强迫对流传热模型建立的核心是Navier-Stokes方程和能量方程。

2.3 辐射传热模型辐射传热是指热量通过辐射作用而传递的物理过程。

液体金属处理过程中的辐射传热,实际上是由液体金属产生的热量向周围空气和固体传递的过程。

辐射传热模型的建立需要涉及真实物理场的射线互相作用方程和辐射传热方程。

2.4 多相传热模型多相传热是指液体金属处理过程中含有两种或两种以上的相的传热现象。

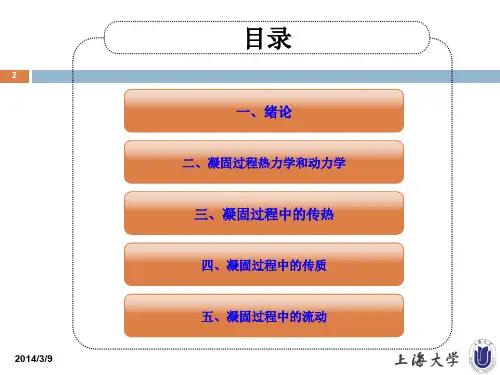

本章要点:主要讨论凝固过程的液体金属流动和金属的凝固传热特点固传热特点,,包括包括::4 凝固过程的液体金属流动和传热1(1) 枝晶间金属流动的速度方程枝晶间金属流动的速度方程;;(2) 铸锭凝固传热的微分方程及由此确定影响传热的主要因素传热的主要因素。

(3) 三种凝固方式(顺序凝固顺序凝固、、同时凝固同时凝固、、中间凝固)的区别及对应的控制方法在浇筑和凝固过程中在浇筑和凝固过程中,,液体金属时刻在流动 包括对流和枝晶间的黏性流动液体金属流动是一种动量传输过程液体金属流动是一种动量传输过程,,是铸锭成型是铸锭成型、、传热传热、、传质的必要条件浇筑和凝固过程中的特性1 凝固过程液体金属的流动是一种动量传输过程是一种动量传输过程。

浇注时流柱冲击引起的动量对流动量对流。

金属液内温度和浓度不均引起的1.1 液体金属的对流对流成因:3自然对流自然对流。

电磁场或机械搅拌及振动引起的强制对流。

对于连续铸锭对于连续铸锭,,由于浇注和凝固同时进行由于浇注和凝固同时进行,,动量对流会连续不断地影响金属液的凝固过程属液的凝固过程,,如不采取适当措施均布液流不采取适当措施均布液流,,过热金属液就会冲入液穴的下部。

动量对流强烈时动量对流强烈时,,易卷入大量气体易卷入大量气体,,增加金属的二次氧化增加金属的二次氧化,,不利于夹渣的上浮,应尽量避免应尽量避免。

立式半连续铸锭过程中立式半连续铸锭过程中,,在金属液面下垂直导入液流时在金属液面下垂直导入液流时,,其落点周围会形成一个循环流动的区域成一个循环流动的区域,,称为涡流区。

特征是在落点中心产生向下的流股的流股,,在落点周围则引起一向上的流股的流股,,从而造成上下循环的轴向循环对流。

流注冲击引起的对流4影响流注穿透深度因素影响流注穿透深度因素:: 浇筑速度 浇筑温度流注在液穴中的穿透深度:沿液穴轴向对流往下延伸的距离 流注落下高度 结晶器尺寸注管直径流注穿透深度随其下落高度的增加而减小流注下落高度增加,其散乱程度增大,卷入的气体多,气泡浮力对流注的阻碍作用增强浇筑速度增大浇筑速度增大,,流注穿透深度增加结晶器断面尺寸减小结晶器断面尺寸减小,,气泡上浮区域减小气泡上浮区域减小,,存留在流注点下方气泡数量相应增加量相应增加,,对流注阻碍作用增强对流注阻碍作用增强,,流注穿透深度减小结晶器断面尺寸减小结晶器断面尺寸减小,,流注落点周围的涡流增强流注落点周围的涡流增强,,流注轴向速度降低流注轴向速度降低,,穿透深度减小6轴向循环对流轴向循环对流,,还会引起结晶器内金属液面产生水平对流,其方向决定着夹渣的聚集地点其方向决定着夹渣的聚集地点。