论碑学的兴盛对晚清书风的影响

- 格式:doc

- 大小:21.50 KB

- 文档页数:7

龙源期刊网 浅谈碑学书法对书法教育的影响作者:许铭来源:《教育界·综合教育》2019年第11期【摘要】清代书法与前朝书法最大的不同在于书法家对金石的研究和学习。

文人由访碑进而习碑,正是清代碑学运动的开始,一场持续数百年、影响至今的书法变革就这样悄然进行着,看似偶然其实必然。

历史上从未出现的书体都在这时全面出现,碑学书法的艺术重要性对现代书法的发展具有深远的影响。

【关键词】碑学书法;书法艺术;现代书法教育一、碑学书法的发展碑学始于宋代,清中叶以后,帖学衰微,金石大盛而碑派书法兴起。

至清末民初,碑学的发展达到了顶峰,出现了康有为、吴昌硕、赵之谦、沈曾植、张裕钊、李瑞清等大批碑学家。

在继承宋元明以来在帖学传统的基础上,又掀起了碑学热潮,书法家众多,各有千秋。

清初,因为康熙皇帝对董其昌书法情有独钟,使董书一时风靡海内。

而乾隆特别喜欢赵孟頫书法,于是圆润丰腴的赵体书又成时尚书风,士大夫们对此趋之若鹜。

至此,清代帖学臻于高峰。

碑学的兴盛,直接刺激了晋唐以来一直处于低潮的篆、隶书法,使其得到充分的发展。

理论上,从阮元到包世臣,再到康有为,已经把碑学书法推向了顶峰,甚至达到了以谈碑学碑为荣,以谈贴学帖为不屑一顾的地步。

在书法诸体中,草书与碑学风貌距离最远,最具实践难度,其实践价值也最高,故引碑入草应为碑帖结合的高级形态。

李志敏早在20世纪七八十年代就深刻洞悉这一发展趋向,在汲取前辈书家碑帖,结合实践经验的基础上,率先明确提出“引碑入草”的命题,并进行了开创性的尝试和探索。

碑学不同于帖学的特点主要是金石之气,文字通过书丹和刀工后,就给线条注入了另一种生命,坚强、刚毅、俊郎、阳刚等,加上时间和风雨的洗礼,则更具斑斓、沧桑、雄浑、姿肆之魂,这是帖学无法实现的一种书法之魂。

作为学书者,对于碑学的学习都要从“透过刀锋看笔锋”的路径去研究,在書写中,能够充分发挥毛笔的书写特性,做到万毫齐力,使人的心、手、笔融为一体,更大程度地发挥出书写的意味,这也许就是碑学书法的魅力所在。

75决策探索2020.7下清代尊碑之风的兴起与衰落 文/宛维真 清代书法在中国书法史上具有独特的魅力,尤其是清朝中后期兴起的尊碑之风为清代前期一味尊帖的书法界带来了一股朴茂古拙的气息,引发更多人抛弃清代前期柔媚、僵化的馆阁体,开始崇尚篆书和隶书的风骨。

在嘉庆道光年间,这种风气逐渐衰弱,当时的有学之士更倾向于对唐及上溯六朝的碑帖进行临摹,这一行为开启了复古与创新相结合的新的书法创作时期,史称“碑学期”。

清朝中后期的书法风格由帖学盛行转化为尊碑之风,碑学的兴起和衰落有其独特的历史根源,其带来的复古与经典的思辨引人深思。

一、碑学兴起的历史原因清代中前期帖学书风逐渐式微,尊碑之风在清代后期开始逐渐兴起,有学之士越来越重视碑学书法。

碑学书法主要包括对篆书、隶书的模仿以及对北魏楷书的推崇。

和其他字体的兴起一样,碑学的兴起也是在一个特殊的历史时期,具有一定的特殊历史意义。

清代文字狱使得学士开始转入实学考据。

乾嘉学派逐渐兴起,大量文人为考证经史收集金石、碑碣,这导致金石学得以盛行。

秦汉时期的碑文书法清新质朴且与前朝流行的字体具有较大的差异,这种碑文一般都是由篆、隶两种字体写成,虽然这两种字体是向楷行草书体过度的重要字体,但是由于当时流行的字体迥异,导致唐朝和宋朝的书法家并未对这两种字体有足够的重视,因此当时并未出现以篆书或者隶书见长的书法家。

碑学之兴与当时主导书坛的帖学式微有直接的关系。

清朝中前期帖学名家通过辗转翻刻,书体线条已经趋于模糊,所供参考的法帖范本几乎失去其本来面目,所谓“古法”已经基本消失。

比如以《淳化阁帖》为代表的笔法源流的丧失,就是由于当时印刷复制技术不发达,辗转翻刻导致用笔和墨法失真造成的。

加之当时“馆阁体”风靡士林,上至奏折诏书,下至科考试卷都将其奉为圭臬。

这些线条平淡、毫无特点的书体同样遭到碑学书者的贬抑。

在这种情况下,清朝中后期急需一种新的书体,而金石碑的书迹淳朴、厚重、清新,特别适合书者释放他们压抑已久的情怀,于是尊碑之风应运而生。

清代隶书:一为碑学发展开了头,二伴随清三百年书法的发展而发展清朝隶书直接汉人(杨守敬句),贯穿于有清三百年的历史发展历程中,名家辈出,风格多样。

清隶为清朝碑学的兴起,从根本上击溃帖学垄断的僵局,起到了重中之重的历史作用。

典册告诉人们,有清一代擅长隶书的名家达500人之多。

清朝初期的隶书名家有:郭允伯(?-1652)、万授一(1659- 1741)、王嵩樵(1592-1652)、王烟客(1592-1680)、王虚舟(1668-1743)、傅青主(1607-1684)、郑谷口(1622-1693)、朱竹坨(1629-1709)、垢道人(1605-1691)、林吉人(1660-?)、周亮工(1612-1672);清代中期的隶书名家有:邓石如(1743- 1805)、伊墨卿(1754-1817)、曲江外史(1687-1763)、南阜山人(1683-1748)、汪近人(1686-1762)、高西唐(1688-1753)、郑克柔(1693-1765)、杨石(上宀下戊)(1696-?)、罗两峰(1733-1799)、龙泓山人(1695-1765)、黄小松(1744-1802)、奚冈(1746-1803)、陈曼生(1768-1822)、巴隽堂(1744-1793)、桂馥(1736-1805)、翁方纲(1733-1818)、阮芸台(1764-1849)、钱立群(1759-1844)、张文鱼(1738-1814);清代晚期的隶书名家有:吴熙载(1799-1870)、何绍基(1799-1873)、莫(吕阝)亭(1811-1871)、杨濠叟(1812-1881)、胡不恐(1817-1862)、杨见山(1819-1896)、俞荫甫(1821-1907)、胡荄甫(1825-1872)、赵之谦(1829-1884)、吴大澂(1835-1902)、徐袖海(1826-1890)、翁叔平(1830-1904)、杨惺吾(1839-1914),等等。

漫谈清代碑学与帖学作者:吴听雨来源:《文艺生活·中旬刊》2018年第01期摘要:每一个新朝代的开始与旧的朝代灭亡的时候,就会兴起一股复古与求变的风潮,例如秦朝开始时小篆的出现、汉代初始的时候隶书的兴起,晋朝行书的风行、隋末唐初时楷书的风靡。

到了清朝,一个朝代即将崩塌的时候,清朝的书家也开始了复古求变之路。

新创造出一种书体,不是一个简单的事情,那么清朝的各路书家就要从复古这一方面入手。

关键词:碑学的兴起;贴学的式微;清朝的碑与帖碑,最初在庙里是扎放牺牲的石头,在墓上是安卸棺材的石头,都没有文字。

后来才有刻字的。

最后凡是刻字的石头都叫碑。

而帖,本来是指帛书,后来扩大范围泛指一般书札,包括书信及其他小件帛书和纸书,五代以后公私汇编历代名家书迹摹勒上石,以广流传,称为法帖,也简称为帖。

碑学兴起的最初原因是由于雍正、乾隆年间,文字狱愈演愈烈,要巩固满族贵族的政权,清政府对内实行了残酷的民族高压政策和反动的文化政策,“避席畏闻文字狱,著书只为稻粱谋”(龚自珍诗),多数学者们被文字狱治怕了,为了逃避政治迫害,纷纷钻进了琐碎的训诂考据学的圈子学者们为考经证史的需要,竭力去收集金石、碑碣,引起了一大批古代刻石文字的出土和发现,为清代碑学的兴起带来了直接的契机。

“碑学之兴,乘帖学之坏”(《广艺舟双楫》),元明时期的复古思潮到了清初更为肆烈,清帝王个人的喜爱,使董其昌、赵孟烦的字体在全国流行,科举制度倡导的馆阁体对书法艺术造成了极坏的影响,帖学已经被这个时期的书家写的千篇一律,不像样子了。

在这个贴学被写坏的时候,碑学的出现给这个时期的书家带来了新的曙光,原来自还可以这样子去写,光滑流畅的笔划与森严的结体己经不再流行而一种旧的风潮结束的时候必然会伴随着新的风潮的兴起,粗糙带有金石味道的点画与随意却富有天趣的结构,则成了新的流行趋势。

当然,这个时候的贴学虽然己然式微,但此时的许多碑学书家也并非完全不去写帖,他们的尺牍里还是可以看到帖学的影子,而贴学,也并非糟粕,只是法帖一般以纸质为主,贴上的字迹只能保存百余年,而人们对前人经典法帖,只能依靠翻刻与临摹来进行传承,经过无数次的翻刻与再翻刻、摹写与再摹写,法帖的原本面貌己然失真,或许流传在此时的大多法帖也只是徒有其形而精神全无了。

清朝碑学的兴起和发展,何绍基作为晚清一员碑学猛将,功不可没清代碑学的兴起清代是一个碑学鼎盛的时代,是一个重大的艺术变革时期。

主要原因是清政府大兴“文字狱”,导致大部分知识分子为了避免政治上的牵连、迫害,纷纷加入了“考据学”(对古籍加以整理、校勘、注疏、辑佚等)的队伍。

龚自珍诗:“避席畏闻文字狱,著书只为稻粱谋”,说的就是这种情况。

这些知识分子们在收集和整理金石、碑碣的过程中,发掘和出土了一大批古代石刻文字,这一发现直接奠定了清代碑学兴起的基础。

除此之外,还有一个原因则是帖学的衰落,受元、明两朝对书画方面的复古思想的影响,加上帝王的个人喜爱,使得赵孟頫、董其昌两人的书法全国流行。

我们也知道,赵孟頫和董其昌两人的书体风格都属于中规中矩,已经发展得相当成熟,反复学习容易变得油滑。

所以,清朝的书风开始走向“馆阁体”,科举制度也是以“馆阁体”作为书写的标准。

久而久之,帖学之风逐渐滑向深渊,沦落到奄奄一息的地步。

俗话说:“一物衰则一物盛”,这恰恰给碑学的兴起创造了一个契机,就如康有为在《广艺舟双楫》里说:“碑学之兴,乘帖学之坏,亦因金石之大盛也”。

清朝碑学的兴盛,贯穿着大清300年的发展历程。

彼时涌现出一大批碑学运动者,名家辈出,风格多种多样,如碑学大家伊秉绶、钱澧、邓石如等逐渐开宗立派。

后来碑学的大家们又在阮元、包世臣、康有为等的积极推崇下,使得碑学在书法上的地位一跃而上,自此碑学更加受世人的欢迎和追捧。

据典籍的数据统计,光擅长隶书的名家就多达500余人。

其中何绍基就是晚清碑学的代表人物之一,是一员碑学猛将,对后世碑学的发展起到了推波助澜的作用。

何绍基像何绍基的碑学造诣造诣何绍基,字子贞,号东洲,清代卓越的碑学大家,精通楷书、行书、草书、篆书、隶书等,其中行书、草书最为让人称道。

近人吴隐这样称赞何绍基:“于学无所不窥,尤精小学,旁及金石、碑版文字。

书法具体平原,上溯周秦两汉古篆籀,下逮六朝南北碑碣,搜孴至千余种,皆心模手追,卓然自成一子,草书尤为一代之冠”。

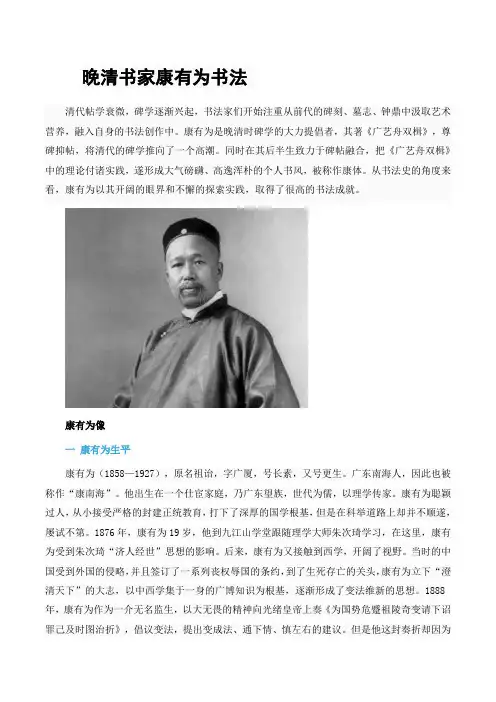

晚清书家康有为书法清代帖学衰微,碑学逐渐兴起,书法家们开始注重从前代的碑刻、墓志、钟鼎中汲取艺术营养,融入自身的书法创作中。

康有为是晚清时碑学的大力提倡者,其著《广艺舟双楫》,尊碑抑帖,将清代的碑学推向了一个高潮。

同时在其后半生致力于碑帖融合,把《广艺舟双楫》中的理论付诸实践,遂形成大气磅礴、高逸浑朴的个人书风,被称作康体。

从书法史的角度来看,康有为以其开阔的眼界和不懈的探索实践,取得了很高的书法成就。

康有为像一康有为生平康有为(1858—1927),原名祖诒,字广厦,号长素,又号更生。

广东南海人,因此也被称作“康南海”。

他出生在一个仕宦家庭,乃广东望族,世代为儒,以理学传家。

康有为聪颖过人,从小接受严格的封建正统教育,打下了深厚的国学根基,但是在科举道路上却并不顺遂,屡试不第。

1876年,康有为19岁,他到九江山学堂跟随理学大师朱次琦学习,在这里,康有为受到朱次琦“济人经世”思想的影响。

后来,康有为又接触到西学,开阔了视野。

当时的中国受到外国的侵略,并且签订了一系列丧权辱国的条约,到了生死存亡的关头,康有为立下“澄清天下”的大志,以中西学集于一身的广博知识为根基,逐渐形成了变法维新的思想。

1888年,康有为作为一介无名监生,以大无畏的精神向光绪皇帝上奏《为国势危蹙祖陵奇变请下诏罪己及时图治折》,倡议变法,提出变成法、通下情、慎左右的建议。

但是他这封奏折却因为受到朝廷顽固派的阻挠,没有上达光绪皇帝的手里。

此后,无可奈何的康有为在北京南海会馆潜心研究金石碑版之学,写出了书法理论著作《广艺舟双楫》。

1891年,他在广州开办长兴学舍,“与诸子日夕讲业,大发求仁之义,而讲中外之故,救中国之法”,为日后的维新变法培养了一批人才。

在这期间,他还完成了《新学伪经考》(1891)和《孔子改制考》(1896)两部著作,猛烈抨击了“天不变,道亦不变”的封建正统观念,为维新变法奠定了强大的理论基础。

1893年,康有为考中乡试,当时他已经35岁。

碑学对中国书法的影响探究-书法篆刻论文-艺术论文——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印——摘要:十七世纪, 碑学萌芽, 中国书法品位发生了重大变化, 这也是中国书法史由帖学转为碑学的重要时期。

整个十七世纪中国书法的转变, 不仅包含社会文化底蕴, 也涉及多种艺术形式的演变。

对十七世纪书法变化的探讨, 也是对过去三百多年碑学对中国书法深远影响的研究。

关键词:书法; 转变; 文化;汉字在不断的发展演变中, 书体也随之变化, 演绎出甲骨文、金文、篆书、隶书、草书、楷书、行书等风格各异的中国书法字体。

到了明朝末期, 中国的书法出现了一个十分吊诡的现象, 即重视碑甚过字帖。

书法发展到18世纪, 出现碑学的系统, 打破了帖学一统天下的局面。

《傅山的世界》中探索碑学出现前夜的书法世界, 相当于印象画在西方艺术史上的地位。

碑学之前的书法主流, 就是以王羲之优美典雅的书风为主流, 也就是帖学这个系统。

这些系统在唐朝就被官方纳入主流的书风, 成为官方的正式文字, 在科举、官方碑文、公文等一系列的官方文件中, 都是以这种书风为主, 一直到清代都是如此。

而相对于这种优美典雅的书风, 那种长相不太端正, 甚至还有点歪瓜裂枣的字就显得奇怪、有奇趣。

文化上, 相比于靠手工的传抄, 宋代的活字印刷术对知识的传播效率显然要快得多, 多得多, 而且成本也大幅度下降。

到了晚明, 一般的城市居民, 都能识字。

这样一来, 只要经过若干年的训练, 平民也能写出一手传统的帖学书风来。

这就会导致一个问题, 就是上层文化跟下层文化, 或者说是雅俗之间的界限, 就开始变模糊了, 以前传统的上层文化, 也会受到俗文化、或者说是下层文化、平民文化的影响。

上层的精英, 他们发现自己本来玩的一手很高雅的书法, 平民大众现在也随时在玩, 所以, 精英的优越感就没有了。

这个时候, 他们就有意识去拉开和普通民众书写者的差距。

经济上, 晚明这个时候, 商品经济急剧扩张, 城市文化就比较繁荣。

在碑学的书法时期中,他的书法对现代书法的发展影响至深在书法艺术上,“碑学之兴,乘軲学之坏”。

复古思想的肆虑,清帝王个人的喜爱,使董其昌和赵孟頫的字体在全国流行;科举制度倡导的馆阁体对书法的腐蚀,使帖学奄奄一息。

物极必反是事物发展的必然规律,若要挽救靡弱的颓风,就应学习字勢雄强的古代文字,帖学衰微,碑学大兴,书法家们由唐碑上溯六朝碑版,乃至三代、秦汉的各种金石文字,清代书法由此进人“碑学期”。

很显然,清代书法由帖学向碑学过渡的转型期,始于嘉庆、道光年间,但在此之前,也就是乾隆盛世,书法的发展已经有了“复古求新”的态势,那就是“扬州八怪”的崛起。

如今回首当时的篆隶书发展,我们会发现,那是白秦汉时期篆隶书形成以来的第一次大嬗变。

具体说,那一时期的篆隶书主要是朝着三个方向发展的:一是以金农、何绍基为代表的“革新派”(他们的隶书创作主要是通过强化笔墨线条形象去打破历史上常规的书法用笔而达到隶变);二是以邓石如为中心的“改良派”(在书法创作中,往往是通过改良书写工具,充分认识和发挥新工具的功用来达到强化笔墨形象的目的);三是以伊秉缓、陈鸿寿为主流的“创意派”(在他们的书法创作中,较多有意识地舍去隶书以往典型的笔法一波磔,极力弱化笔墨语言之的线条,强调突出书法结体的空间美)。

由于“扬州八怪”均为当时仕途不顺之人,因此,在他们的心目中,那种为食干禄而必备的“馆阁体”书法技能只不过是过眼云烟,一股强烈的逆反心理驱使他们对帖学极力进行抵制和改造。

在他们的书法创作实践中,较多的人彻底抛离了往日那种“乌黑、方正、光亮”的萎靡书风,形成了种书法创作的新风格。

他们当中,最为突出且对后世影响(主要是他们那种“民间书法”的精神)较大的是金农、郑板桥二人。

他们以创造独特的执笔法为突破口,分别形成了“漆书”、“六分半书”的自身风格。

只可惜到后来,他们都被后人称为中国书法史上的“偏师”。

邓石如的出现应该说是清代书法史上篆隶书发展的骄傲。

清代碑学历史意义及影响清代碑学的兴起在书法史上具有重要的历史意义和影响,以下是关于它的意义和影响的几个方面:1. 丰富了书法发展的源泉:清代碑学的兴起源于对传统帖学的反拨,通过探索和借鉴碑刻的书法风格,为书法创作提供了新的思路和灵感。

这一时期的书法家在碑帖融合方面做出了许多有益的尝试,使得书法艺术的表现形式更加多样化,丰富了书法艺术的内涵。

2. 促进了碑帖融合的进程:在清代,碑学与帖学逐渐走向融合,许多书法家在创作中汲取碑帖之长,创造出独具特色的书法风格。

这种融合不仅体现在形式上,更体现在精神内涵上。

通过碑帖的相互借鉴和融合,书法家们能够更好地理解书法的历史传承和文化底蕴,促进书法艺术的传承和发展。

3. 挽救了帖学的靡弱:在清代之前,帖学已经发展到了一个较高的水平,但同时也面临着困境和挑战。

清代碑学的兴起为帖学提供了一种新的思路和借鉴,使得帖学在新的历史时期得以重新焕发生机和活力。

这一时期的书法家在探索碑帖融合的过程中,不断挖掘和整理帖学的传统资源,为帖学的传承和发展做出了贡献。

4. 催生了书法艺术的创新:清代碑学的兴起激发了书法家的创新精神,使得他们在探索碑帖融合的过程中不断推陈出新。

这一时期的书法作品既有传统的韵味,又具有鲜明的时代特色和个性特征。

这种创新精神不仅体现在形式上,更体现在精神内涵上,为清代书法艺术的繁荣和发展注入了新的动力。

综上所述,清代碑学的兴起在书法史上具有重要的历史意义和影响。

它不仅丰富了书法发展的源泉,促进了碑帖融合的进程,挽救了帖学的靡弱,而且催生了书法艺术的创新。

这一时期的书法家们在探索碑帖融合的过程中,展现出了卓越的才华和创造力,为清代书法艺术的繁荣和发展做出了重要贡献。

【文章】书法史上清代碑学的贡献中国清代书法在近300年的发展历史上,经历了一场艰难的蜕变,它突破了宋、元、明以来帖学的樊笼,开创了碑学,特别是在篆书、隶书和北魏碑体书法方面的成就,可以与唐代楷书、宋代行书、明代草书相媲美,形成了雄浑渊懿的书风。

尤其是碑学书法家借古开今的精神和表现个性的书法创作,使得书坛显得十分活跃,流派纷呈,一派兴盛局面。

早期清代初期书法继承明代的余绪,在书坛上有影响的书法家仍是明代遗民,其中以王铎、傅山、朱耷、归庄、宋曹、冒襄等为代表。

他们均擅长行草书,而以王铎、傅山的影响最大。

王铎行草浑雄恣肆,一时独步。

傅山的行草虽劲健不及王铎,但由于他不降清,以书法发挥他的思想感情,所以有萧然物外、自得天机的意趣。

朱耷的行草藏头护尾,其点画及其转折中蕴涵着一种国破家亡的惨痛的心情,和他的画有同一机抒。

明代末年狂放不羁的狂草书风,在清代并没有得到发展,这是由于清代禁锢的文化政策,和狂放的草书格格不入,所以清初以后书法家很少有能写草书的,加之康熙酷爱董其昌的书法,至乾隆又推崇赵孟□的书法,因此赵、董书体身价大增,一般书法家只奉赵、董为典范。

而清代科举制度所产生的馆阁体要求的乌、方、光,使得这一时期的书法,出现靡弱妍媚的风气。

这时的帖学更为狭隘。

当时有代表性的书法家有沈荃,为明代台阁体书法家沈度的十世孙,他学董其昌,御制碑文多由他手书。

高士奇书法亦学董其昌,因工书受荐入内廷,得到康熙的宠幸。

陈奕禧的行草书也得到康熙、雍正、乾隆的赏识。

雍正十一年(1733),□命将他的墨迹勒石为《梦墨楼帖》10卷。

此外笪重光、姜宸英、何焯、汪士□并称为康熙间四大家。

这些人有的是学者,有的是画家,著述宏富,书法虽远追晋、唐,实际上是受赵孟俯、董其昌的影响较大,作品中脱离不了帖学带来的软弱的气质。

在帖学衰颓时期,有一些书法家起来学习汉碑。

倡导碑学的首推郭宗昌,他工汉隶并著《金石史》,意在提倡碑学。

另有万经著《分隶偶存》、顾蔼吉著《隶辨》,这些著作对提倡汉碑隶书有一定的影响。

清代书法潮流与学术风气明崇祯十七年(一六四四)三月十九日,当崇祯皇帝在紫禁城外煤山自缢身亡的同时,李自成的大顺军攻进了北京城,建国二七七年的明朝至此灭亡。

四十多天后,李自成在受到明将吴三桂和满清联军的重创下,匆忙撤出了北京。

随后,多尔衮率军进占北京,一个新的王朝——清朝开始了对全中国长达二六八年的统治。

清朝入关之初,全国大部分地区尚未稳定,清政府在大规模武力征服行动尚未停止的同时,立即采取了一系列建立和巩固统治的措施,其中包括吸收原明朝大量官员进入政府机构,并立即恢复了科举考试(注:满清统治者深知没有汉族知识分子的合作,自己的政权是无法维持和扩张的。

因此,早在一六二九年,满族人就采取了科举考试的办法来选拔官吏,显然这是仿效汉族政权和儒家文化的结果。

一六四四年满族人占领北京后,多尔衮立即许诺:“各衙门官员,俱照旧录用”。

随即,许多明朝旧臣和文士名流都加入了清政权。

此外,清人一进京即宣布恢复科举考试,并于一六四五年为江南的秀才举行了会试,在一六四六年举行了清代第一次殿试。

参见昭梿《啸亭杂录》卷二、法式善《清秘述闻》卷一(中华书局,一九八二年)、(美)魏斐德《洪业——清朝开国史》第三章、第六章。

)。

这些做法一方面是满清政权早在入关之前就已经开始采取的汉化变革措施的继续,同时也对安抚汉族知识分子、争取民众对新政权的认可和合作起到了相当大的作用。

更为重要的是,清政权的这些措施,在客观上使得汉族文化传统及其形式在王朝更替的巨大社会变革过程中,基本没有受到大的破坏,而得以延续发展下去。

作为中国古代文人士大夫藉以抒情达意的最常见的艺术形式,明清之际的书法艺术随着它的创作主体——文人士大夫与新政权的逐渐合作,呈现出平稳过渡的态势。

因而在清政权建立以后的相当一段时期内,其主要书格仍然是明代书风的延续。

明代的书法风格基本上可以归纳为两条发展脉络:首先,从明初的“三宋”(宋克、宋广、宋璲)、“二沈”(沈度、沈粲)到中期以后的沈周、吴宽、文征明、王宠等吴门书家,再到晚明的董其昌为一脉。

清代碑学的意义摘要:一、清代碑学兴起的背景二、清代碑学的意义1.艺术价值2.历史价值3.文化价值三、清代碑学代表人物及作品四、清代碑学对后世的影响正文:一、清代碑学兴起的背景清代是中国历史上最后一个封建王朝,历时两百多年。

在这一时期,社会政治、经济和文化都发生了巨大的变化。

尤其是文化领域,清代碑学的兴起,标志着书法艺术进入了一个新的阶段。

碑学在清代的兴起,与当时的社会风气、文化氛围密切相关。

一方面,清代文人热衷于研究古籍、碑刻,从而使碑学逐渐崛起;另一方面,清代皇帝对书法艺术的重视,尤其是康熙、乾隆两位皇帝,他们对书法的热爱与倡导,使得碑学得到了前所未有的发展机遇。

二、清代碑学的意义1.艺术价值清代碑学在艺术领域具有很高的价值。

碑学主张回归古法,强调个性和独立创作,使得清代书法艺术呈现出丰富的风格。

书法家们以碑刻为载体,将文字、书法和雕刻融为一体,形成了独特的艺术形式。

这不仅丰富了书法艺术的内涵,还拓展了书法艺术的表现空间。

2.历史价值清代碑学为后人研究历史提供了宝贵的实物资料。

碑刻是历史的见证,记录了大量的历史信息。

通过对清代碑刻的研究,我们可以了解当时的政治、经济、文化等方面的情况,为历史研究提供了珍贵的线索。

3.文化价值清代碑学在我国传统文化中具有重要地位。

碑刻承载着中华民族悠久的历史文化传统,是民族文化的瑰宝。

清代碑学注重对古法的传承与发扬,强调书法的个性与创新,为后世留下了丰富的文化遗产。

三、清代碑学代表人物及作品清代碑学涌现出许多杰出的代表人物,如郑板桥、金农、邓石如等。

他们各自具有独特的书法风格,为碑学的发展作出了巨大贡献。

其中,郑板桥的隶书、金农的楷书、邓石如的篆书等,都是清代碑学的代表作品,展现了碑学的艺术魅力。

四、清代碑学对后世的影响清代碑学的崛起,对后世产生了深远的影响。

它丰富了书法艺术的内涵,为书法创作提供了新的思路。

同时,清代碑学注重古法的传承与发扬,为后人研究古代书法提供了宝贵的实物资料。

317文|赵 顺浅论《张迁碑》对何绍基和翁同龢的影响摘要:《张迁碑》作为经典汉碑隶书之一,始刻于东汉晚期,此碑上承篆籀之法,下开魏晋书风,对其汉代书法的发展有着承前启后的作用,占据十分重要的地位。

为什么在晚清诸家大家都避不开对《张迁碑》的学习。

在碑学的兴盛打破帖学笼罩书坛的局面前《张迁碑》对碑学尽了多少力量。

对于以上问题本文通过对何绍基、翁同龢诸家的重点考察,梳理出晚清书家对《张迁碑》的实践活动及其接受情况。

关键词:张迁碑;晚清;碑学一、《张迁碑》及其艺术风格《张迁碑》碑额全称《汉谷城长荡阴令张君表颂》。

立于东汉灵帝中平三年(公元186年)。

碑文为隶书,碑额为篆字,有碑阴。

现存泰安岱庙。

《张迁碑》在明初出土,最早记载于明代都穆《金薤琳琅》,称“字特完好可读,汉碑中之不易得者”。

《张迁碑》自出土后一直被世人所推崇,被公认为汉碑中的神品,被誉为“隶中之楷也”。

关于《张迁碑》的艺术风格,王澍在《虚舟题跋》中的评价;“汉碑分雄古、浑劲、方整三类”。

《张迁碑》属于方整浑厚一路,《历代书法论文选》有记;“骏爽则有《景君》、《封龙山》、《冯焜》……凝整则有《衡方》、《白石神君》、《张迁》;秀韵则有《曹全》、《元孙》”。

《张迁碑》的用笔整体方圆兼备,但以方笔为主,是汉隶中方形用笔的典型代表。

其笔画质朴厚重,骨力强劲,有篆籒遗意,使其古拙中有一股雄浑之气。

其结体变化丰富,平缓中见古拙,静中有动,错落有致,收放自如。

尤其碑阴文字,好像出于不经意间,但在意态上的浑穆高古之气非常明显。

二、晚清时期受《张迁碑》影响的书家清代碑学以雄强、质朴、大气为主要风格取向,总体风格面貌趋于外露、阳刚之美。

而张迁碑的粗犷浑厚的风格特征在众多汉碑中是典型代表,尤其受到碑学家的青睐。

在这些碑学家中尤其是以何绍基、翁同龢、吴昌硕、沈曽植等人为代表。

他们书法共同特点是表现书法线条的金石碑版气息,作品风格沉雄苍劲,雄强大气。

隶书在一定程度上得益于《张迁碑》的审美启发。

26石文字学并以写篆隶为主的书家,如吴熙载、徐三庚、赵之谦、吴昌硕、黄士陵等。

另一类是以魏碑法写楷书、行书,或融魏碑、唐楷于一体的书家,如何绍基、张裕钊、杨守敬、沈曾植、康有为等。

清代碑派书家多以篆隶书为创作方向,以北碑和无名碑为中心,开辟了一条帖学所不能及的新径。

以清代中期到晚期的邓换期,同时前碑派的崛起为碑学的诞生提供了条件,审美观念、艺术表现手法、碑学理论等趋向成熟。

晚清碑学兴盛,帖学式微,碑派成书坛主流。

如陈介祺所言:“书画之爱,今不如昔,以金文拓本为最初,其味为最深厚,《石鼓》、秦刻、汉隶古拓次之。

”①晚清碑派书家可分为两类:一类是擅长金一、晚清碑帖学差异清代书法离不开“碑学”一词,金石学的复兴,金石家访碑活动的兴盛,一定程度上促使了人们审美观念的变化。

清初,碑学滥觞,帖学继续向前发展,呈现出隶书热潮、崇董书风与晚明浪漫主义书风的余绪,风格清健儒雅,以承继为主。

清代中期是由帖学向碑学的转□ 马其伟晚清碑帖学思想的发展与新变·美术史论CHINESE A RTISTS I N P AINTING & C ALLIGRAPHY 2023 02.总第 期160[清]吴昌硕 节临《石鼓文》 纸本 1897年款识:漱石仁兄大人属篆。

丁酉秋日,弟吴俊卿。

钤印:吴俊之印(白)Copyright ©博看网. All Rights Reserved.石如、伊秉绶、康有为、吴昌硕为代表,邓石如对汉碑额上的篆书用笔加以改造,并以长锋羊毫写出富于弹性变化的笔画,运笔流畅刚毅,改变以往只重结构的单调的篆书审美定式,开一代风气。

伊秉绶的篆隶书创作,师法汉碑中雄浑平直一类,用墨浓重如漆,结字宽博拙朴,省去明显的波挑,而以直画代之,并富于篆书笔意,同时强化方折,将汉碑的浑厚拓展到极致。

康有为书法以行书名世,用笔迟送涩进,沉厚圆浑,结字内紧外松,开合有致,气象浑穆。

吴昌硕书法以石鼓文为基调,并努力从古代钟鼎文、钱币文、砖瓦文、陶文等金石文字中吸取养料,创一代新风。

清代碑学兴盛的原因探析张俊弟【摘要】在中国书法史上,有碑学派和帖学派之分,碑先于帖而产生.但自唐至清初,在中国书坛占统治地位的一直是帖学派.本文从清前期书坛大势、碑学发展脉络及最终地位的确立等几个方面对清代碑学兴盛及最终形成碑学帖学两大格局的原因提出了自己的看法.【期刊名称】《河西学院学报》【年(卷),期】2009(025)004【总页数】3页(P49-51)【关键词】帖学;碑学;清代;兴盛【作者】张俊弟【作者单位】河西学院基建处,甘肃,张掖,734000【正文语种】中文【中图分类】K879中国书法从原始先民混沌的刻画符号开始,商至西汉的浑然入序,东汉至南北朝的求度追韵,隋唐五代的求规隆法,宋代的尚意宣情,到明清的抒性扬理,进入现代书法格局。

在这一书法史的发展轨迹中,产生了帖学派和碑学派之分。

帖学以二王为宗,尤其以王羲之《兰亭序》被历代帖学家奉为圭臬。

“志气平和,不激不厉”是帖学最基本的审美特征。

二王书风经唐太宗的极力推崇,唐初欧阳询、虞世南等人追随实践,到宋一代,书法美学以尚意宣情的总体观出现在世人面前,以二王书风为代表的行草书成为宋代“郁郁乎文哉”的一种真正艺术载体,《淳化阁帖》的问世,掀起了汇帖、翻帖的风潮,从此,帖学大盛,并成为中国书坛的主流与正统,造就了明代董其昌这样一个帖学集大成者,直至清代前期,帖学大旗仍高高飘扬,帖学书风笼罩书坛。

碑学以尊崇秦汉、南北朝时期镌刻于山石、墓碑上的书风为主要特征。

碑先于帖而存在,在南北朝时期,特别是北魏时代碑版大量传世。

“原始朴拙,率意天真”是碑学最基本的审美特征。

至清代,帖学日趋衰微,碑学崛起,出现了《南北书派论》、《北碑南帖论》、《广艺舟双楫》等宏篇巨论,同时出现了邓石如、康有为这样的碑学大家,结束了帖学一统书坛的局面,开创了碑学帖学相抗衡的新格局。

碑学崛起,这是艺术发展到一定阶段的回归和突进。

书法艺术经晋、唐、宋、元的发展,帖学正统至明清时代极盛转衰,董其昌、刘墉等人一方面把帖学推至顶峰,另一方面,也把帖学推向了绝处。

清代碑派书法鼎盛浅谈进人清代末期,碑派书法发展到了鼎盛阶段。

在与书法密切相关的学术界,一方面朴学力量开始减弱,新崛起的今文经学与不断渗透进来的西方文化相结合,形成了光绪时期(1875-1908)的维新变法运动。

虽然1898年的“戊戌变法”很快失败,但这一运动的精神领袖康有为在今文经学的思想基础上写出《广艺舟双揖》一书,对碑学运动作了总结和发挥。

另一方面,金石学研究进一步细致深人,而殷商甲骨文、汉晋简犊残纸文书等新发现更拓展了传统金石学的领域。

这些都对书法的发展,特别是碑学理论和碑派书法的发展产生了积极影响。

在创作实践方面,清末民初的书坛上继续保持着咸、同以来的趋势,帖学书法衰微至极,书法家已经无法与碑派书风抗衡,“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体”,堪称是这一时期书法风气的概括写照。

一批碑派书家脱颖而出,以各自独特的造诣、风格争奇斗艳,各逞其长,在各种书体中都取得了突出的成就。

此外,一些由清代进入民国的书家开始对整个清朝的书法大势及得失进行总结分析,新出土的甲骨文、简犊、残纸书迹受到一些目光敏锐书家的关注,被引人书法创作,也是清末民初书坛的新动向。

经过了道光、咸丰、同治时期的普及和发展以后,碑学到清末开始进人一个由广泛收集、品评、著录向深人研究、归纳、总结转变的新阶段。

特别是以书法家为主体的鉴赏活动和临习实践,已经占有重要的位置并成为收藏鉴赏的主流。

书法家收藏、鉴赏碑版石刻拓本,目的是为了研究其书法风格特点,丰富和提高自己的创作,探索并形成个人风格面目。

这种趋向促使碑学逐渐从金石学中独立出来,成为清末书法理论的主要基础。

.:由于书法界对碑版石刻的重视和实践是在金石学的推动下引发的,因此,金石学领域的研究进展和成果,始终对书法界起着直接的影响作用。

同时,书法界的风气和反应也渗透介人到金石学界,使金石学者越来越将更多的精力投注到对碑版石刻的书法特点的分析和阐释上来。

由著名书法家齐玉新先生创建,立足于利用网络优势向全世界推广中国书法艺术,展示中国书法艺术和书法家的魅力及其卓著成就,让全世界的人通过Internet都了解和认识中国的书法艺术以及中国书法家的风采。

论碑学的兴盛对晚清书风的影响

耿进垒

内容摘要:本文通过对帖学式微至碑学兴盛的发展过程的梳理,并在总结清朝著名书家的书学史论观点及审美取向之上,呈现了碑学兴盛对晚清书风的影响。

关键词:碑学晚清书风影响

清朝晚期,碑派书法与碑学理论风靡于世,深入人心。

篆、隶二体得到了长足的发展。

然而,碑学书法的巨大局限性及帖学的式微,却导致了行草书的没落。

这个时期引领书风的著名书家如赵之谦、何绍基、张裕钊、吴昌硕、杨守敬、康有为、沈曾植等,皆为学碑的积极倡导与实践者。

从而,也致使了该时期习书之人的书法创作尽向取法与碑。

清朝书法,存在着崇尚发帖和尊尚碑版两种风气。

而以“帖学”和“碑学”的称位概括书学理论与书法创作风格,则是在晚清康有为《广艺舟双楫》才得以提出和明确的。

碑学就是指汉、魏、六朝石刻碑版的书法史论观点和审美取向及取法碑版的创作风气。

较之帖学,碑学出现甚晚,它是在嘉道之际,有阮元提倡到包世臣的推波助澜才得以兴盛。

直至道光以后,碑学理论思想覆盖了整个书坛,近而取代帖学成为主流。

帖学指自宋、元以来,尊尚二王及二王一脉的唐、宋诸

家的书法史论观点和审美取向及取法晋、唐法帖的创作风气。

北宋时期,自《淳化阁帖》问世以后,这种选辑古人法书作品汇刻成丛贴以适应学书及鉴赏需要的做法,迅速普及开来。

刻贴如雨后春笋,层出不穷。

至明朝,已成为习书之人书法创作遵循的不二法门。

而宋明间的书法史论观点及审美取向皆以刻贴为依据,帖学理论也就应运而生了。

明朝晚期,帖学达到极盛状态。

至清初,明朝董其昌的书风及书学理论被众多书家所崇尚。

然而,正所谓物极必反,在书画交流繁荣前人真迹涌现的形势下,很多书家有了自己独到的见解与评判,对于董其昌的批评和不满也就开始出现了。

清朝中期,刘墉、张照等书家仍延续帖学书法,并另成面目,成为了清朝帖学发展的里程碑。

但这样的延续未能再继续。

在郑燮、金农等书家求新尚奇、个性张扬的书风冲击下,帖学已陷入穷途末路,逐渐式微。

道光以后,帖学者终被碑派书法的潮流所淹没。

入清以后,由于古代金石碑刻文字资料受到重视,考据学开始兴盛,从而也引起了金石学与文字学的发展。

在顾炎武、朱彝尊、阎若璩对金石学研究及访碑风气的影响下,傅山、郑簠等一批书家开始了对汉碑的探索与研究。

在这种访碑、考碑的活动中,评论性文字开始出现。

如傅山在《霜红龛集》中提出的“篆隶一法”、“硬拙”等对汉碑审美观点,“四宁四勿”的技法追求等。

郑簠虽未留下理论著作,但其

在书法创作上,越唐隶而直接取法汉隶的书法实践,影响了众多习隶书家去追求碑刻书法的厚重沉实,生拙朴茂的意趣。

这种风气随即普遍开来。

对汉、魏、六朝碑刻的重视已是不可逆转改变的趋向。

许多崇尚帖学的书家也渐渐改变了对碑刻书法的看法,在著述中纷纷赞同碑刻书法的重要性。

虽然此时还未有系统的理论阐述碑刻艺术,但已显然突破了帖学书论的藩篱。

这种新鲜活力预示了碑学的发展。

清代乾隆、嘉庆时期,著名金石学者和书家翁方纲的《汉石经残字考》、《两汉金石记》等金石学著作,很多都以书法风格、用笔特点为论据。

在考证隶书与八分、缪篆等问题上,把金石学与书法有机结合,超出了帖学论书的范畴。

这个时期,还有黄易、桂馥等都有力的推动了金石学与书法的结合。

这些书家为清代碑学理论的发展打下了坚实的基础。

至嘉庆、道光年间,阮元的《南北书派论》与《北碑南帖论》问世。

在大量汉、魏、六朝碑版文字资料出现的基础上,阮元重新审视自晋唐以来的书法风格。

认为书法于魏晋分南北两派,究其源头,北派为古法正宗;至唐代,太宗李世民独尊王羲之,碑派随即被南派所掩;宋代《淳化阁帖》等大量刻贴的出现,碑刻被人渐渐遗忘,北派书法日趋式微。

阮元呼吁弘扬古法,由于其书论材料广泛可靠,论据有力,吸引了大量书家争相学习。

他十分彻底的阐述了帖学流弊,

否定了自宋以来帖学独尊的地位。

北碑在长期的没落之后,又重新燃起了光芒。

阮元动摇了帖学的地位,随后的包世臣在《艺舟双楫》中对碑版书法的见解及碑学理论的观点则把碑学系统化了,碑学开始正式登上书坛的舞台,并广泛传播。

自道光始,碑学理论开始引领时代潮流。

一大批书家在书法创作上皆取法汉、魏、六朝碑刻,不在拘泥于唐碑,在技法上有了明显的突破。

同时,对于碑学理论的发展与探索也在不断深化。

阮元作为碑学理论的奠基人,但从其书法作品中看仍然于帖学之中。

而包世臣虽对碑学理论的系统化建立做出了巨大贡献,但其书法风格也并未完全突破帖学窠臼;他对于利用碑版书风来达到帖学的审美范畴,并没有得到当时社会的承认。

而之后的何绍基却有了大胆的突破与创新。

作为清代晚期碑学影响下的杰出代表书家,何绍基并没有给后世留下关于书学理论的专著。

但从其留下大量题跋与书画的诗文可窥探到何绍基的书法艺术观点。

例如他曾说过“余学书从篆分入手,故与北碑无不习,而南人简札一派不甚留意”。

[1]可见何绍基对碑版书法的挚爱。

而作为阮元的门生,更可见何绍基对阮元书学观的赞同。

碑学理论于清晚期得到广泛普及,出现了“三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体”[2]的局面。

汉、魏、六

朝的碑刻不断涌现,为碑学的发展提供了大量材料,大大开阔了学者的视野。

这个时期,出现了如沈曾植、杨守敬等影像较大的书家。

他们客观的评论了北碑与南帖的异同,并不武断赞同哪一方面。

从而此时期以北碑为主要取法对象但兼容南帖风格的趋向开始出现。

沈曾植作为在历史、文学、艺术、医学等方面都有所建树的学者,其书法仍是先取法南帖。

后经包世臣理论的影响,以贴容碑。

对于北碑、南帖的史论观点,他则强调“简牍、碑版为二体”,但详论时,却不强分南北。

可见他对碑学书法的客观审视是具有很大进步性的。

杨守敬与沈曾植走的书法道路是一样的,书学观点也基本是一路。

他晚年的书学专著《学书迩言》,明确其尊尚汉、魏、六朝碑刻,并轻视自宋以来的刻贴态度,但并不分南北与鸿沟两侧。

其对清代碑派著名书家如邓石如、伊秉绶、黄易、何绍基等给予了高度评价。

从此可以鲜明的看出其对碑学的态度及在理论上所作出的贡献。

光绪年间,康有为作《广艺舟双楫》。

对清朝书法各时期的发展做出了客观的总结。

他忠诚的继承发展了包世臣的书学观点,尚碑而抑贴,并大加褒扬南北朝碑版书法。

使清代碑学理论与碑派书法更加系统化、体系化了。

康有为还是清朝末年今文经学的杰出代表,其政治主张会通过学术研究而阐发,其治学犹重个人见解的发挥。

“碑

学”这一名词就出自其手,同时“帖学”从此也开始使用。

用此二名词作为分野标准,康有为把清朝的书法走势归纳为帖学的盛极而衰到碑学的应运而生的转换过程。

同时也鲜明的指出帖学式微碑学兴盛的合理性和自己坚定的碑学立场。

而与沈曾植、杨守敬一样,康有为主张:“书可分派,南北不能分派,阮文达之为是论,盖见南碑犹少,未能竟其源流,故妄以碑帖为界,强分南北也”。

[3]他对碑刻书法考察时,不分南北,皆统称南北碑。

但其曾说:“北碑莫胜于魏,莫备于魏”。

[4]可见,他还是犹重北魏碑刻的。

他还曾告诫习书者“无从唐人入也”。

可以看出,其对唐碑的不以为然,从而也再次体现了他尊尚南北朝碑刻的极端态度。

在此之上,康有为对魏晋南北朝进行了全面客观的品评,使习书之人对该期碑刻艺术风格理解进一步深入与具体。

进而确立了南北朝碑刻艺术的地位。

他高度评价了邓石如、张裕钊、伊秉绶等著名书家的书法,称邓与伊开启了碑法之门,而张裕钊是碑学的集大成者。

但却赵之谦不那么推崇,说其“气体靡弱”。

可见他追求骨力气势、苍茫朴拙的审美观。

综上所述,可以看出清代帖学式微到碑学兴盛是具有历史必然性的。

至清晚期,又由于赵之谦、何绍基、张裕钊、吴昌硕、杨守敬、康有为、沈曾植等著名书家的积极倡导,使该时期习书之人的书法创作尽向取法与碑。

而碑的局限性在于所呈现的行草书体几乎没有,相反,篆、隶二体却比比

皆是。

所以碑学的兴盛,也造成了晚清篆、隶书体的空前繁荣及行草书的没落。

注释:

[1]崔伟.中国书法家全集:何绍基[M].石家庄:河北教育出版社2002.210

[2][3][4]潘运告主编.晚清书论[C]. 长沙:湖南美术出版社.2004. 202

.302.309

参考文献:

[1]叶鹏飞.中国书法家全集:阮元包世臣[M]. 石家庄:河北教育出版

2003

[2]崔伟.中国书法家全集:何绍基[M].石家庄:河北教育出版社2002

[3]潘运告主编.晚清书论[C] .长沙:湖南美术出版社.2004

[4]刘恒.中国书法史清代卷[M].南京:江苏教育出版社.2007

[5]周睿.儒学与书道:清代碑学的发生与建构[M].北京:荣宝斋出版社.2008

[6]尔康.清代人物传记史料研究[M].北京:商务印书馆2000。