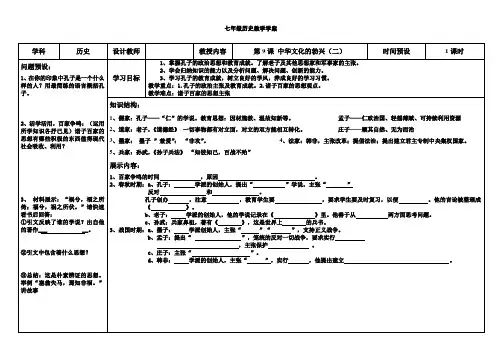

第9课_中华文化的勃兴二

- 格式:ppt

- 大小:3.61 MB

- 文档页数:62

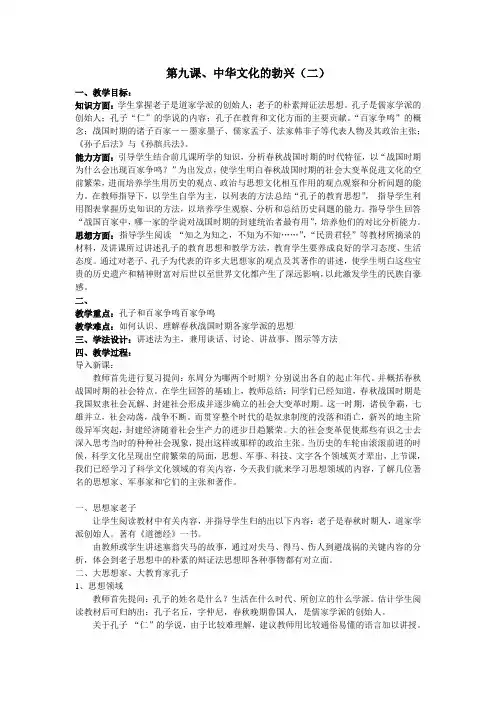

第九课、中华文化的勃兴(二)一、教学目标:知识方面:学生掌握老子是道家学派的创始人;老子的朴素辩证法思想。

孔子是儒家学派的创始人;孔子“仁”的学说的内容;孔子在教育和文化方面的主要贡献。

“百家争鸣”的概念;战国时期的诸子百家――墨家墨子、儒家孟子、法家韩非子等代表人物及其政治主张;《孙子后法》与《孙膑兵法》。

能力方面:引导学生结合前几课所学的知识,分析春秋战国时期的时代特征,以“战国时期为什么会出现百家争鸣?”为出发点,使学生明白春秋战国时期的社会大变革促进文化的空前繁荣,进而培养学生用历史的观点、政治与思想文化相互作用的观点观察和分析问题的能力。

在教师指导下,以学生自学为主,以列表的方法总结“孔子的教育思想”,指导学生利用图表掌握历史知识的方法,以培养学生观察、分析和总结历史问题的能力。

指导学生回答“战国百家中,哪一家的学说对战国时期的封建统治者最有用”,培养他们的对比分析能力。

思想方面:指导学生阅读“知之为知之,不知为不知……”,“民贵君轻”等教材所摘录的材料,及讲课所过讲述孔子的教育思想和教学方法,教育学生要养成良好的学习态度、生活态度。

通过对老子、孔子为代表的许多大思想家的观点及其著作的讲述,使学生明白这些宝贵的历史遗产和精神财富对后世以至世界文化都产生了深远影响,以此激发学生的民族自豪感。

二、教学重点:孔子和百家争鸣百家争鸣教学难点:如何认识、理解春秋战国时期各家学派的思想三、学法设计:讲述法为主,兼用谈话、讨论、讲故事、图示等方法四、教学过程:导入新课:教师首先进行复习提问:东周分为哪两个时期?分别说出各自的起止年代。

并概括春秋战国时期的社会特点。

在学生回答的基础上,教师总结:同学们已经知道,春秋战国时期是我国奴隶社会瓦解、封建社会形成并逐步确立的社会大变革时期。

这一时期,诸侯争霸,七雄并立,社会动荡,战争不断。

而贯穿整个时代的是奴隶制度的没落和消亡,新兴的地主阶级异军突起,封建经济随着社会生产力的进步日趋繁荣。

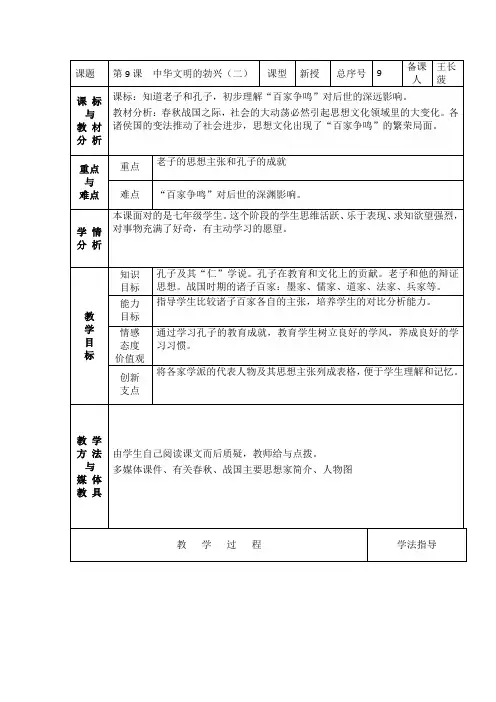

第9课中华文化的勃兴(二)一、教材内容分析本课主要介绍了在春秋战国时期,出现的主要思想家、军事家和他们的思想主张,以及形成的百家争鸣的局面,属于思想文化史,在历史发展中,春秋战国时期正是奴隶社会瓦解,封建社会形成的大动荡时期,诸子百家思想的形成和百家争鸣局面的形成正是社会政治、经济发展到大变革时代的表现,同时百家争鸣也为统治者选择治国之道提供了思想基础。

二、课程标准知道孔子,了解“百家争鸣”的主要史实。

三、教学目标掌握孔子的思想主张与教育成就;了解老子及诸子百家的思想主张,培养学生在对传统思想文化批判和吸收的前提下初步形成联系实际、解决现实问题的能力。

通过将春秋战国时期经济、政治历史与本课思想史的联系,初步形成历史的整体观。

通过编制表格,增强学生阅读与归纳总结的能力。

通过对儒、道、法等家代表人物思想的了解,引导学生认同优秀传统文化,形成敢于独立思考、敢于表达思想的习惯和勇于探索的精神。

通过对孔子教育成就的学习,教育学生树立良好的学风,养成良好的学习习惯。

四、学习重点、难点重点:孔子的政治主张和教育成就。

难点:通俗讲解各位思想家的主张。

五、教学过程(一)创设情境,导入新课话剧展示:《孔子设坛讲学》时间:春秋末期人物:孔子(班长饰),弟子1(学生甲饰),弟子2(学生乙饰),弟子3(学生丙饰),众弟子(全班学生饰)场景:孔子高坐杏坛,弟子端坐听讲孔子:当今世风纷乱,要治理国家只有两个字——“仁”和“礼”!弟子1:请问先生,什么叫“仁”和“礼”呢?孔子:“仁”就是人与人之间要互相爱护,互相谦让,和睦相处。

“礼”就是人的行为规范要符合社会的要求。

弟子2:弟子不明白。

怎么样才能做到“仁”?孔子:仁者爱人,不但要爱自己的亲人,也要爱天下所有的人。

自己不愿意做的事情,千万不可强加于人。

正所谓“己所不欲,勿施与人”。

此乃仁也。

弟子3:那请问怎样才能做到“礼”呢?孔子:不同阶层的人要加强个人修养。

国君要有国君的风度,大臣要有大臣的忠诚,长辈要有长辈的表率,晚辈有晚辈的顺从。

中华文化的勃兴(二)课程标准知道孔子,了解“百家争鸣”的主要史实。

教学目标1.知识与能力在掌握孔子思想与教育方面的影响和贡献、诸子百家(以儒、道、法三家为主)的思想特征的基础上,培养学生用历史的观点理解政治、经济、文化三者辩论关系的能力;利用表演、质疑、辩论等形式培养学生语言表述历史的能力;在对传统思想文化批判和吸收的前提下初步形成联系实际、解决现实问题的能力。

2.过程与方法通过春秋战国时期经济、政治历史与本课思想史的联系,初步形成历史的整体观。

通过阅读教材编制表格,增强阅读能力,学习制表的基本方法。

3.情感态度与价值观学习孔子的教育成就,树立良好的学风,养成良好的学习习惯。

通过对儒、道、法代表人物思想的了解,认同优秀传统文化,确立正确的思想方法和积极进取的人生态度,形成敢于独立思考、敢于表达思想、尊重别人意见的个人素质和勇于创造性探索的勇气和精神。

学情分析1.知识掌握状况:学生在小学《社会》课中已学过有关孔子办学的内容,对孔子已有初步的了解。

语文课刚刚讲完《论语十则》,对孔子思想内涵的了解又有了进一步加深。

历史课又学习了“大变革的时代”一课,对春秋战国时代背景(特征)已有相当的认识。

2.学生心理特征:初一学生正处于童年期向少年期过渡阶段,从心理上表现出追求独立的倾向,他们喜欢表现自己,敢于发表自己的观点,好争辩。

教材处理教材较好地落实了《课程标准》对本课内容“知道孔子,了解百家争鸣的主要史实”的规定。

标准要求虽然简单,但所涵盖的教材内容思想理论性强,社会运用性强,知识结构呈开放性,这为教师根据学生实际选择和采取多形式、多渠道、多元化的教学活动提供了较为广阔的空间。

为了便于该堂师生合作活动课的开展,在尊重“内容标准”的基础上对教材作如下处理:1.将课文“百家争鸣”子目中关于“百家争鸣”背景的阐述前置于课文开篇。

因为“春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并相互辩论,形成了‘百家争鸣’的学术繁荣局面”的背景阐述同样适应于孔子、老子等思想家产生的时代。

第九课中华文化的勃兴(二)(1课时)【教学目标及教学重点难点】1.教学目标通过学习本课,重点掌握孔子的政治思想和教育成就,了解老子及其他思想家和军事家的主张。

通过将春秋战国时期经济、政治历史与本课思想史联系起来,启发学生认识到社会存在决定社会意识、社会意识是社会存在的反映,提高学生初步运用历史唯物主义观点解释、分析历史现象的能力。

通过指导学生梳理历史知识,提高学生历史学习能力。

通过学习孔子的教育成就,教育学生树立良好的学风,养成良好的学习习惯。

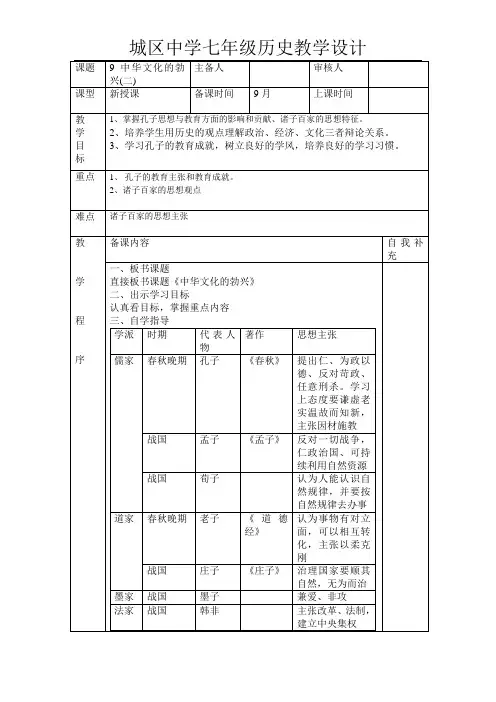

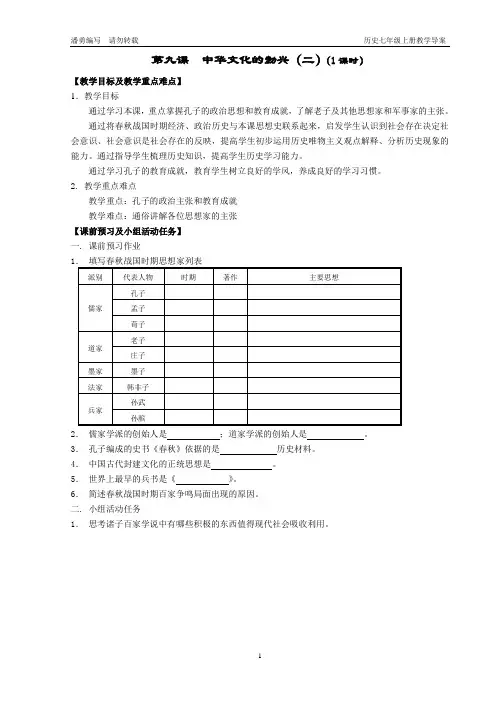

2. 教学重点难点教学重点:孔子的政治主张和教育成就教学难点:通俗讲解各位思想家的主张【课前预习及小组活动任务】一. 课前预习作业1.填写春秋战国时期思想家列表派别代表人物时期著作主要思想儒家孔子孟子荀子道家老子庄子墨家墨子法家韩非子兵家孙武孙膑2.儒家学派的创始人是;道家学派的创始人是。

3.孔子编成的史书《春秋》依据的是历史材料。

4.中国古代封建文化的正统思想是。

5.世界上最早的兵书是《》。

6.简述春秋战国时期百家争鸣局面出现的原因。

二. 小组活动任务1.思考诸子百家学说中有哪些积极的东西值得现代社会吸收利用。

【教学过程设计】课前预习作业检查(5-10分钟)按照布置分配好的小组对预习作业进行检查,通过小组竞赛加分的方式进行。

导入新课设计(2-5分钟)导入设计一:可以从祭孔图片创设情景来导入新课。

教师导入语言:孔子是距今已有2500多年的历史人物了,至今依然受到国人乃至全世界的尊重,被誉为世界十大文化名人和十大思想家,是中华民族的骄傲和光荣。

那么,孔子为什么会享有如此崇高的地位?百家争鸣又有哪些思想学派呢?导入设计二:通过回忆上节课教学内容引入新课。

教师指出:在先秦时期,文化上除了科技、文艺等方面的成就以外,在思想领域也取得了辉煌的成就,对后世影响极为深远。

讲授新课(20分钟)教师将本节主要内容以板书的形式通过提问学生展示出来。

百家争鸣起于春秋 鼎盛于战国 儒家孟子儒家孔子春 儒家荀子秋 道家老子 道家庄子 战国兵家孙武 兵家孙膑墨家墨子法家韩非子教师活动学生活动和设计意图 根据板书,依据教材内容对先秦时期的主要思想家及其思想主张和著作进行介绍。

中华文化的勃兴二教案教案一:中华文化的勃兴——古代科技与发明教学目标:1. 了解中国古代科技与发明对中华文化勃兴的重要作用;2. 掌握中国古代科技与发明的基本知识;3. 培养学生对中华文化的兴趣和骄傲感。

教学内容:1. 介绍中国古代科技与发明的历史背景及其对中华文化的影响;2. 分类介绍中国古代的四大发明:造纸术、指南针、火药和印刷术;3. 探究中国古代其他重要的科技与发明,如井冈山水利工程、天工开物等。

教学步骤:1. 导入(5分钟)通过展示图片或视频,引起学生对中华文化的兴趣,并提出问题:“你知道中国古代有哪些重要的科技与发明吗?”2. 知识讲解(15分钟)介绍中国古代科技与发明的历史背景及其对中华文化的影响,激发学生的学习兴趣。

3. 四大发明(20分钟)分类介绍中国古代的四大发明:造纸术、指南针、火药和印刷术。

通过图片、实物或视频等多种形式展示,让学生更直观地了解这些发明的原理和应用。

4. 探究其他科技与发明(15分钟)介绍中国古代其他重要的科技与发明,如井冈山水利工程、天工开物等。

鼓励学生积极参与,提出自己的疑问和观点。

5. 总结(5分钟)总结本节课的重点内容,强调中国古代科技与发明对中华文化的贡献,并鼓励学生对中华文化保持骄傲感和好奇心。

教学资源:1. 图片、视频等多媒体资料;2. 实物展示:纸张、指南针、火药、印刷品等;3. 课堂互动环节:问题卡片、小组讨论等。

教学评估:1. 课堂互动:观察学生的参与度和回答问题的准确性;2. 作业:布置相关阅读任务或写作任务,检验学生对本课内容的理解和掌握程度;3. 小组讨论:组织学生进行小组讨论,分享自己对中国古代科技与发明的认识和感受。

拓展延伸:1. 组织学生进行实地考察,参观博物馆或科技展览,深入了解中国古代科技与发明;2. 鼓励学生进行独立研究,撰写一份关于中国古代科技与发明的研究报告;3. 开展相关主题的艺术创作活动,如绘画、手工制作等,培养学生对中华文化的创造力和审美能力。