最新七年级历史第9课中华文化的勃兴二

- 格式:ppt

- 大小:973.50 KB

- 文档页数:31

第9课中华文化的勃兴(二)一、教材内容分析本课主要介绍了在春秋战国时期,出现的主要思想家、军事家和他们的思想主张,以及形成的百家争鸣的局面,属于思想文化史,在历史发展中,春秋战国时期正是奴隶社会瓦解,封建社会形成的大动荡时期,诸子百家思想的形成和百家争鸣局面的形成正是社会政治、经济发展到大变革时代的表现,同时百家争鸣也为统治者选择治国之道提供了思想基础。

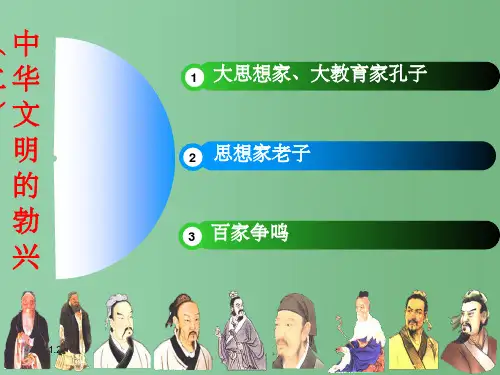

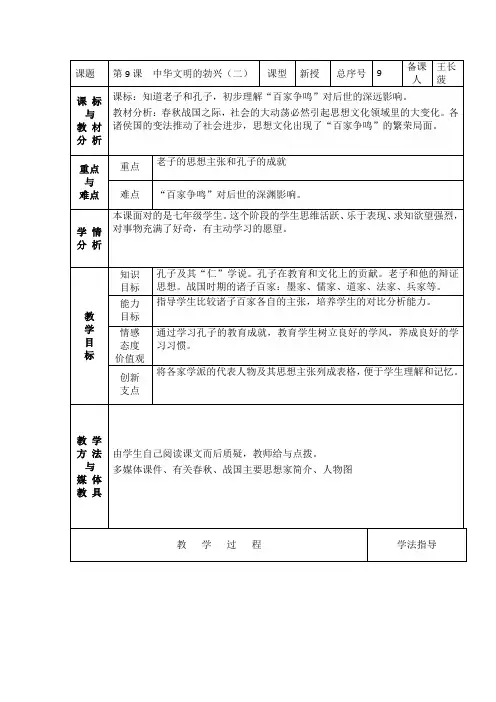

二、课程标准知道孔子,了解“百家争鸣”的主要史实。

三、教学目标掌握孔子的思想主张与教育成就;了解老子及诸子百家的思想主张,培养学生在对传统思想文化批判和吸收的前提下初步形成联系实际、解决现实问题的能力。

通过将春秋战国时期经济、政治历史与本课思想史的联系,初步形成历史的整体观。

通过编制表格,增强学生阅读与归纳总结的能力。

通过对儒、道、法等家代表人物思想的了解,引导学生认同优秀传统文化,形成敢于独立思考、敢于表达思想的习惯和勇于探索的精神。

通过对孔子教育成就的学习,教育学生树立良好的学风,养成良好的学习习惯。

四、学习重点、难点重点:孔子的政治主张和教育成就。

难点:通俗讲解各位思想家的主张。

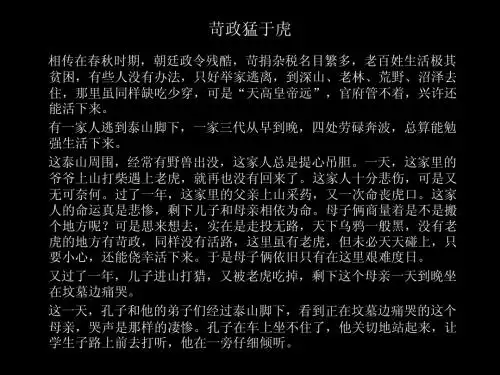

五、教学过程(一)创设情境,导入新课话剧展示:《孔子设坛讲学》时间:春秋末期人物:孔子(班长饰),弟子1(学生甲饰),弟子2(学生乙饰),弟子3(学生丙饰),众弟子(全班学生饰)场景:孔子高坐杏坛,弟子端坐听讲孔子:当今世风纷乱,要治理国家只有两个字——“仁”和“礼”!弟子1:请问先生,什么叫“仁”和“礼”呢?孔子:“仁”就是人与人之间要互相爱护,互相谦让,和睦相处。

“礼”就是人的行为规范要符合社会的要求。

弟子2:弟子不明白。

怎么样才能做到“仁”?孔子:仁者爱人,不但要爱自己的亲人,也要爱天下所有的人。

自己不愿意做的事情,千万不可强加于人。

正所谓“己所不欲,勿施与人”。

此乃仁也。

弟子3:那请问怎样才能做到“礼”呢?孔子:不同阶层的人要加强个人修养。

国君要有国君的风度,大臣要有大臣的忠诚,长辈要有长辈的表率,晚辈有晚辈的顺从。

中华文化的勃兴(二)课程标准知道孔子,了解“百家争鸣”的主要史实。

教学目标1.知识与能力在掌握孔子思想与教育方面的影响和贡献、诸子百家(以儒、道、法三家为主)的思想特征的基础上,培养学生用历史的观点理解政治、经济、文化三者辩论关系的能力;利用表演、质疑、辩论等形式培养学生语言表述历史的能力;在对传统思想文化批判和吸收的前提下初步形成联系实际、解决现实问题的能力。

2.过程与方法通过春秋战国时期经济、政治历史与本课思想史的联系,初步形成历史的整体观。

通过阅读教材编制表格,增强阅读能力,学习制表的基本方法。

3.情感态度与价值观学习孔子的教育成就,树立良好的学风,养成良好的学习习惯。

通过对儒、道、法代表人物思想的了解,认同优秀传统文化,确立正确的思想方法和积极进取的人生态度,形成敢于独立思考、敢于表达思想、尊重别人意见的个人素质和勇于创造性探索的勇气和精神。

学情分析1.知识掌握状况:学生在小学《社会》课中已学过有关孔子办学的内容,对孔子已有初步的了解。

语文课刚刚讲完《论语十则》,对孔子思想内涵的了解又有了进一步加深。

历史课又学习了“大变革的时代”一课,对春秋战国时代背景(特征)已有相当的认识。

2.学生心理特征:初一学生正处于童年期向少年期过渡阶段,从心理上表现出追求独立的倾向,他们喜欢表现自己,敢于发表自己的观点,好争辩。

教材处理教材较好地落实了《课程标准》对本课内容“知道孔子,了解百家争鸣的主要史实”的规定。

标准要求虽然简单,但所涵盖的教材内容思想理论性强,社会运用性强,知识结构呈开放性,这为教师根据学生实际选择和采取多形式、多渠道、多元化的教学活动提供了较为广阔的空间。

为了便于该堂师生合作活动课的开展,在尊重“内容标准”的基础上对教材作如下处理:1.将课文“百家争鸣”子目中关于“百家争鸣”背景的阐述前置于课文开篇。

因为“春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并相互辩论,形成了‘百家争鸣’的学术繁荣局面”的背景阐述同样适应于孔子、老子等思想家产生的时代。