中华文化的勃兴二

- 格式:ppt

- 大小:1.82 MB

- 文档页数:25

中华文化的勃兴(二)一、说教材。

(一)教材公析本课内容是人教版七年级上册第二单元《国家的产生和社会的变革》的最后一课。

春秋战国时期是奴隶制向封建制过渡的时代。

这一社会变革表现在意识形态领域。

出现了百花齐放,百家争鸣的局面。

各派思想家就大家共同关心的问题,站在各自的立场上各抒已见,彼此辩驳,从而带来我国历史上第一个思想大解放的黄金时代!本课分为三目内容。

第一目:大思想家、大教育家孔子。

主要介绍孔子的思想主张和教育成就。

第二目:思想家老子。

主要讲述了老子的思想主张。

第三目:百家争鸣。

介绍了春秋战国时期的主要思想流派儒家、道家、法家、墨家、兵家的思想主张。

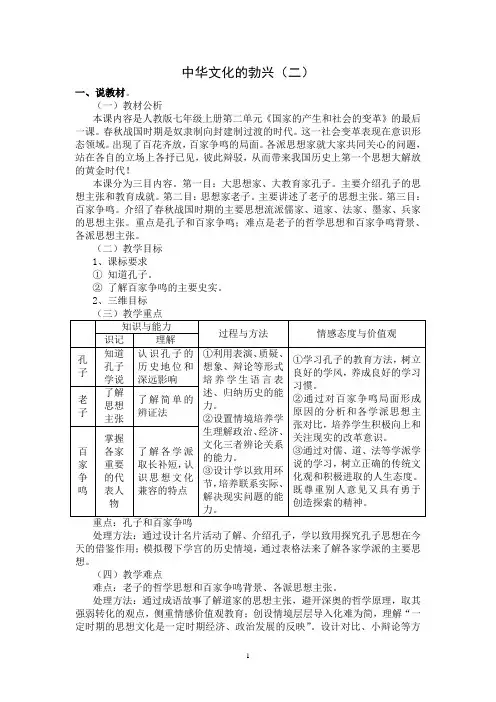

重点是孔子和百家争鸣;难点是老子的哲学思想和百家争鸣背景、各派思想主张。

(二)教学目标1、课标要求①知道孔子。

②了解百家争鸣的主要史实。

2、三维目标处理方法:通过设计名片活动了解、介绍孔子,学以致用探究孔子思想在今天的借鉴作用;模拟稷下学宫的历史情境,通过表格法来了解各家学派的主要思想。

(四)教学难点难点:老子的哲学思想和百家争鸣背景、各派思想主张。

处理方法:通过成语故事了解道家的思想主张,避开深奥的哲学原理,取其强弱转化的观点,侧重情感价值观教育;创设情境层层导入化难为简,理解“一定时期的思想文化是一定时期经济、政治发展的反映”。

设计对比、小辩论等方法,理解、再认、应用百家争鸣的思想主张。

二、说教法1、设计理念本课的教学设计体现了建构主义的以创设“学习环境”为主要任务的理念。

体现了以主动学习为核心的教学操作策略,体现了以学生为中心,以学习活动为中心,以学习主动性的知识建构为中心的思想。

《历史课程标准》对历史知识与技能的学习提出了识记、理解、运用三个层次的要求。

因此,本堂课在设计之时,就是依据这个标准,以知识为载体,思维为主线,能力为目标的原则,突出多媒体教学这一教学技术手段在辅助知识产生发展和突破重难点的优势。

因为是农村中学,因此在设计之中也考虑设计补充了不少知识点,对一些史料进行了详细说明。

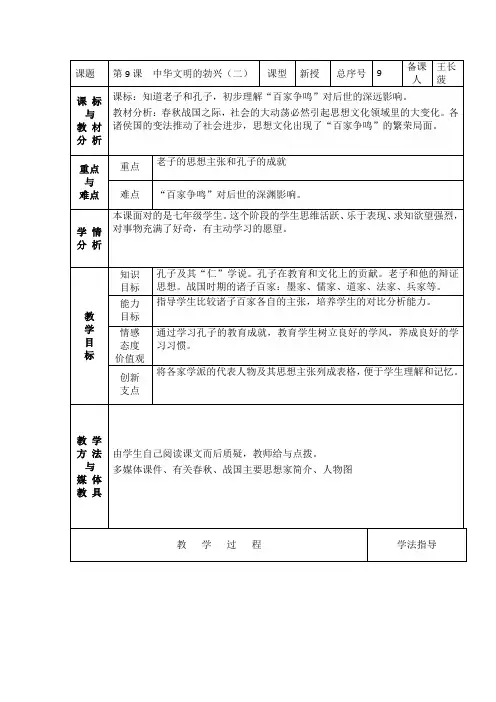

第9课中华文化的勃兴(二)一、教材内容分析本课主要介绍了在春秋战国时期,出现的主要思想家、军事家和他们的思想主张,以及形成的百家争鸣的局面,属于思想文化史,在历史发展中,春秋战国时期正是奴隶社会瓦解,封建社会形成的大动荡时期,诸子百家思想的形成和百家争鸣局面的形成正是社会政治、经济发展到大变革时代的表现,同时百家争鸣也为统治者选择治国之道提供了思想基础。

二、课程标准知道孔子,了解“百家争鸣”的主要史实。

三、教学目标掌握孔子的思想主张与教育成就;了解老子及诸子百家的思想主张,培养学生在对传统思想文化批判和吸收的前提下初步形成联系实际、解决现实问题的能力。

通过将春秋战国时期经济、政治历史与本课思想史的联系,初步形成历史的整体观。

通过编制表格,增强学生阅读与归纳总结的能力。

通过对儒、道、法等家代表人物思想的了解,引导学生认同优秀传统文化,形成敢于独立思考、敢于表达思想的习惯和勇于探索的精神。

通过对孔子教育成就的学习,教育学生树立良好的学风,养成良好的学习习惯。

四、学习重点、难点重点:孔子的政治主张和教育成就。

难点:通俗讲解各位思想家的主张。

五、教学过程(一)创设情境,导入新课话剧展示:《孔子设坛讲学》时间:春秋末期人物:孔子(班长饰),弟子1(学生甲饰),弟子2(学生乙饰),弟子3(学生丙饰),众弟子(全班学生饰)场景:孔子高坐杏坛,弟子端坐听讲孔子:当今世风纷乱,要治理国家只有两个字——“仁”和“礼”!弟子1:请问先生,什么叫“仁”和“礼”呢?孔子:“仁”就是人与人之间要互相爱护,互相谦让,和睦相处。

“礼”就是人的行为规范要符合社会的要求。

弟子2:弟子不明白。

怎么样才能做到“仁”?孔子:仁者爱人,不但要爱自己的亲人,也要爱天下所有的人。

自己不愿意做的事情,千万不可强加于人。

正所谓“己所不欲,勿施与人”。

此乃仁也。

弟子3:那请问怎样才能做到“礼”呢?孔子:不同阶层的人要加强个人修养。

国君要有国君的风度,大臣要有大臣的忠诚,长辈要有长辈的表率,晚辈有晚辈的顺从。

中华文化的勃兴(二)课程标准知道孔子,了解“百家争鸣”的主要史实。

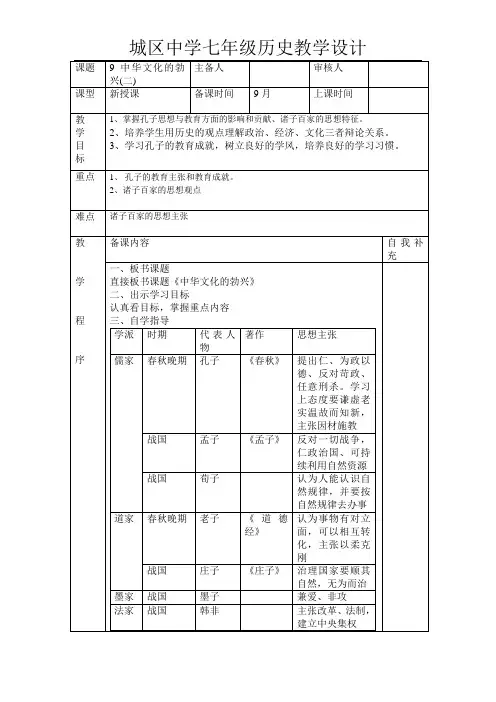

教学目标1.知识与能力在掌握孔子思想与教育方面的影响和贡献、诸子百家(以儒、道、法三家为主)的思想特征的基础上,培养学生用历史的观点理解政治、经济、文化三者辩论关系的能力;利用表演、质疑、辩论等形式培养学生语言表述历史的能力;在对传统思想文化批判和吸收的前提下初步形成联系实际、解决现实问题的能力。

2.过程与方法通过春秋战国时期经济、政治历史与本课思想史的联系,初步形成历史的整体观。

通过阅读教材编制表格,增强阅读能力,学习制表的基本方法。

3.情感态度与价值观学习孔子的教育成就,树立良好的学风,养成良好的学习习惯。

通过对儒、道、法代表人物思想的了解,认同优秀传统文化,确立正确的思想方法和积极进取的人生态度,形成敢于独立思考、敢于表达思想、尊重别人意见的个人素质和勇于创造性探索的勇气和精神。

学情分析1.知识掌握状况:学生在小学《社会》课中已学过有关孔子办学的内容,对孔子已有初步的了解。

语文课刚刚讲完《论语十则》,对孔子思想内涵的了解又有了进一步加深。

历史课又学习了“大变革的时代”一课,对春秋战国时代背景(特征)已有相当的认识。

2.学生心理特征:初一学生正处于童年期向少年期过渡阶段,从心理上表现出追求独立的倾向,他们喜欢表现自己,敢于发表自己的观点,好争辩。

教材处理教材较好地落实了《课程标准》对本课内容“知道孔子,了解百家争鸣的主要史实”的规定。

标准要求虽然简单,但所涵盖的教材内容思想理论性强,社会运用性强,知识结构呈开放性,这为教师根据学生实际选择和采取多形式、多渠道、多元化的教学活动提供了较为广阔的空间。

为了便于该堂师生合作活动课的开展,在尊重“内容标准”的基础上对教材作如下处理:1.将课文“百家争鸣”子目中关于“百家争鸣”背景的阐述前置于课文开篇。

因为“春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并相互辩论,形成了‘百家争鸣’的学术繁荣局面”的背景阐述同样适应于孔子、老子等思想家产生的时代。

中华文化的勃兴(二)教案课题说明:本课承第6课“春秋战国的纷争”、第7课“大变革的时代”而来。

在我国历史上,春秋战国时期是一个从奴隶制向封建制过渡的时代,是一个称霸争雄的时代,是一个变革图强的时代。

这一社会现实付诸于意识形态领域,使得这一时期又成为一个百花齐放,百家争鸣的时代:各个思想家就大家共同关心的问题,站在各自的立场上各抒己见,彼此辩驳,从而带来我国历史上第一个思想大发展的黄金时代!课程标准:知道孔子,了解“百家争鸣”的主要史实。

过程与方法:通过将春秋战国时期经济、政治历史与本课思想史的联系,初步形成历史的整体观。

通过阅读教材编制表格,增强阅读能力,学习制表的基本方法。

本课教学以学生自学为主,通过讨论,故事会等形式,发挥学生的主动性;通过分组这一形式,培养学生的协作性;通过假设历史情境,培养学生的想象力和探究能力,激发其历史学习的兴趣!学情分析:1.知识掌握状况:学生在小学《社会》课中已学过有关孔子办学的内容,对孔子已有初步的了解。

语文课刚刚讲完《论语十则》,对孔子思想内涵的了解又有了进一步加深。

历史课又学习了“大变革的时代”一课,对春秋战国时代背景(特征)已有相当的认识。

2.学生心理特征:初一学生正处于童年期向少年期过渡阶段,从心理上表现出追求独立的倾向,他们喜欢表现自己,敢于发表自己的特点,好争辩。

学习目标:1.记住:孔子的思想主张和教育成就2 .说出:诸子百家的代表人物及主张3.学习:孔子良好的学习方法学习重点:孔子的政治主张和教育成就学习难点:(1)思想家老子的思想。

(2)百家争鸣。

(各位思想家的主张)【学习过程及指导】一、导入新课,揭示学习目标二、学习新课1、自学指导请大家认真自读课本,大字部分精读,小字部分快读,同时思考下列问题,约6分钟后分组围绕疑难问题讨论交流,比谁自学能力强,自学效率高。

2、学生自学,合作探究,教师巡视指导1. 儒家创始人孔子作为思想家合教育家有哪些主张?2..道家创始人老子有哪些思想主张?3.百家争鸣,诸子百家有哪些代表人物及其重要思想?完成下表三、学以致用(帮他们对号入座吧)儒家孔子改革变法道家庄子“爱人”法家孟子“无为而治”墨家墨子“仁政”兵家孙武“非攻”老子“知己知彼”韩非子朴素的辩证法四、百花齐放1,你最欣赏哪位思想家的哪个观点?你在当时会投入谁的门下?2,案例分析战国时期,有一个人因家乡长年战乱,赋税过重,生活困难,偷盗了富人家的钱财。

2024鲁教版历史六年级上册第10课《中华文化的勃兴(二)》教学设计一. 教材分析《中华文化的勃兴(二)》这一课主要讲述了我国古代文化的繁荣和发展。

通过本节课的学习,让学生了解和掌握我国古代文化的重要成果,包括科学技术、文学艺术等方面的内容。

教材内容丰富,既有文字描述,又有图片展示,有助于激发学生的学习兴趣。

二. 学情分析六年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对我国古代文化有一定的了解。

但学生在学习过程中可能会对一些历史概念和人物产生困惑,因此需要教师在教学中进行引导和解答。

此外,学生对图片和多媒体资源的兴趣较浓,可以充分利用这一点提高学生的学习积极性。

三. 教学目标1.知识与技能:让学生掌握我国古代文化的重要成果,如科学技术、文学艺术等方面的内容。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方法,提高学生的历史思维能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对我国古代文化的自豪感,增强民族自信心。

四. 教学重难点1.教学重点:我国古代文化的重要成果,如科学技术、文学艺术等方面的内容。

2.教学难点:对一些历史概念和人物的深入理解。

五. 教学方法1.自主学习:让学生通过教材和资源自主学习,提高学生的学习积极性。

2.合作探讨:引导学生分组讨论,共同解决问题,培养学生的团队协作能力。

3.讲授法:教师对重点知识进行讲解,帮助学生深入理解。

4.图片展示:利用图片和多媒体资源,激发学生的学习兴趣。

六. 教学准备1.教材:准备《2024鲁教版历史六年级上册》教材。

2.课件:制作课件,包括图片、文字、动画等资源。

3.学习资源:准备相关的历史资料和文献,以便学生自主学习和合作探讨。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用图片和多媒体资源,展示我国古代文化的魅力,激发学生的学习兴趣。

教师简要介绍本节课的内容,引导学生进入学习状态。

2.呈现(10分钟)教师通过课件呈现本节课的主要内容,包括科学技术、文学艺术等方面的成果。

同时,引导学生关注教材中的图片和资料,加深对知识的理解。