当代中日关系1949-

- 格式:ppt

- 大小:2.45 MB

- 文档页数:25

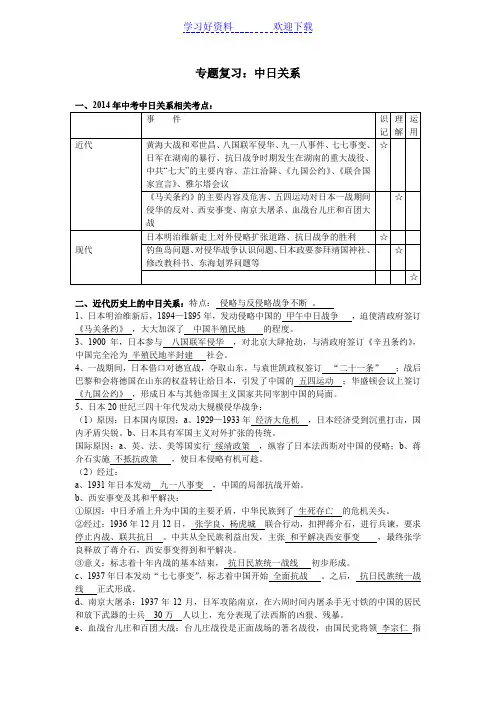

专题复习:中日关系一、2014年中考中日关系相关考点:二、近代历史上的中日关系:特点:侵略与反侵略战争不断。

1、日本明治维新后,1894—1895年,发动侵略中国的甲午中日战争,迫使清政府签订《马关条约》,大大加深了中国半殖民地的程度。

3、1900年,日本参与八国联军侵华,对北京大肆抢劫,与清政府签订《辛丑条约》,中国完全沦为半殖民地半封建社会。

4、一战期间,日本借口对德宣战,夺取山东,与袁世凯政权签订“二十一条”;战后巴黎和会将德国在山东的权益转让给日本,引发了中国的五四运动;华盛顿会议上签订《九国公约》,形成日本与其他帝国主义国家共同宰割中国的局面。

5、日本20世纪三四十年代发动大规模侵华战争:(1)原因:日本国内原因:a、1929—1933年经济大危机,日本经济受到沉重打击,国内矛盾尖锐。

b、日本具有军国主义对外扩张的传统。

国际原因:a、英、法、美等国实行绥靖政策,纵容了日本法西斯对中国的侵略;b、蒋介石实施不抵抗政策,使日本侵略有机可趁。

(2)经过:a、1931年日本发动九一八事变,中国的局部抗战开始。

b、西安事变及其和平解决:①原因:中日矛盾上升为中国的主要矛盾,中华民族到了生死存亡的危机关头。

②经过:1936年12月12日,张学良、杨虎城联合行动,扣押蒋介石,进行兵谏,要求停止内战、联共抗日。

中共从全民族利益出发,主张和平解决西安事变,最终张学良释放了蒋介石,西安事变得到和平解决。

③意义:标志着十年内战的基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

c、1937年日本发动“七七事变”,标志着中国开始全面抗战。

之后,抗日民族统一战线正式形成。

d、南京大屠杀:1937年12月,日军攻陷南京,在六周时间内屠杀手无寸铁的中国的居民和放下武器的士兵30万人以上,充分表现了法西斯的凶狠、残暴。

e、血战台儿庄和百团大战:台儿庄战役是正面战场的著名战役,由国民党将领李宗仁指挥,共歼敌一万多人,是抗战以来的重大胜利;百团大战是敌后战场的著名战役,由八路军将领彭德怀指挥,目的是粉碎敌人的囚笼政策,主要目标是破坏敌人的交通线,摧毁日伪军据点,百团大战是抗战以来,中国军队主动出击日军的最大规模战役,提高了中共和八路军抗日的声誉,振奋了中国人民取得抗日战争胜利的信心。

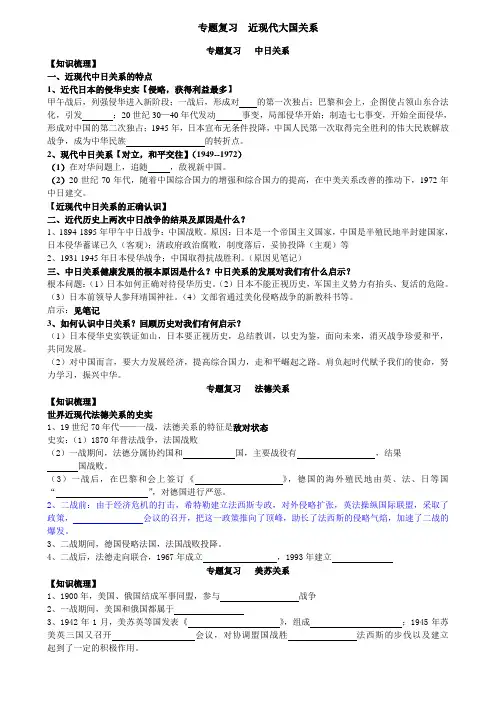

专题复习近现代大国关系专题复习中日关系【知识梳理】一、近现代中日关系的特点1、近代日本的侵华史实【侵略,获得利益最多】甲午战后,列强侵华进入新阶段;一战后,形成对的第一次独占;巴黎和会上,企图使占领山东合法化,引发;20世纪30—40年代发动事变,局部侵华开始;制造七七事变,开始全面侵华,形成对中国的第二次独占;1945年,日本宣布无条件投降,中国人民第一次取得完全胜利的伟大民族解放战争,成为中华民族的转折点。

2、现代中日关系【对立,和平交往】(1949--1972)(1)在对华问题上,追随,敌视新中国。

(2)20世纪70年代,随着中国综合国力的增强和综合国力的提高,在中美关系改善的推动下,1972年中日建交。

【近现代中日关系的正确认识】二、近代历史上两次中日战争的结果及原因是什么?1、1894-1895年甲午中日战争:中国战败。

原因:日本是一个帝国主义国家,中国是半殖民地半封建国家,日本侵华蓄谋已久(客观);清政府政治腐败,制度落后,妥协投降(主观)等2、1931-1945年日本侵华战争;中国取得抗战胜利。

(原因见笔记)三、中日关系健康发展的根本原因是什么?中日关系的发展对我们有什么启示?根本问题:(1)日本如何正确对待侵华历史。

(2)日本不能正视历史,军国主义势力有抬头、复活的危险。

(3)日本前领导人参拜靖国神社。

(4)文部省通过美化侵略战争的新教科书等。

启示:见笔记3、如何认识中日关系?回顾历史对我们有何启示?(1)日本侵华史实铁证如山,日本要正视历史,总结教训,以史为鉴,面向未来,消灭战争珍爱和平,共同发展。

(2)对中国而言,要大力发展经济,提高综合国力,走和平崛起之路。

肩负起时代赋予我们的使命,努力学习,振兴中华。

专题复习法德关系【知识梳理】世界近现代法德关系的史实1、19世纪70年代——一战,法德关系的特征是敌对状态史实:(1)1870年普法战争,法国战败(2)一战期间,法德分属协约国和国,主要战役有,结果国战败。

近代以来中日关系的发展历程1. 引言近代以来,中日两国的关系经历了许多波折和变化。

从最初的接触和交流,到战争和冲突,再到现在的合作与友好,中日关系见证了两国间政治、经济、文化等各个领域的发展。

本文将详细介绍近代以来中日关系的发展历程。

2. 接触与交流19世纪末,随着中国开始面临列强侵略和割地求和,日本也逐渐崛起为东亚地区的新兴大国。

1895年,中日甲午战争结束后,中国割让台湾并赔款给日本。

这次战争对于两国间的关系产生了深远影响。

20世纪初期,中国爆发辛亥革命,推翻了清朝统治。

此时的日本正处于扩张势头,并试图通过对中国实施干涉政策来加强其在东亚地区的影响力。

然而,在第一次世界大战期间,日本加入了同盟国一方,并从德国手中夺取了青岛等地。

3. 战争与冲突在20世纪的前半段,中日两国的关系逐渐恶化,最终导致了第二次世界大战的爆发。

1931年,日本发动了九一八事变,占领了中国东北地区。

随后,1937年的卢沟桥事变成为中日战争全面爆发的导火索。

在接下来的八年中,中国人民进行了艰苦卓越的抗战。

然而,由于日本军队在技术和装备上的优势,中国最终未能取得胜利。

1945年,随着二战结束和原子弹爆炸事件,日本投降并结束了对中国的侵略。

4. 和解与合作二战结束后,中日两国开始进行和解与重建工作。

1949年,中华人民共和国成立后,中日外交关系暂时中断。

然而,在20世纪70年代初期,随着美国与中国建立外交关系,并实行对华政策转变,中日之间开始展开积极的外交接触。

1972年,《中日联合声明》签署,标志着两国正式建立外交关系。

此后几十年间,双方在政治、经济、文化等领域进行了广泛的交流与合作。

然而,由于历史遗留问题和领土争端等因素的影响,中日关系仍时有起伏。

5. 当前形势与展望近年来,中日两国在各个领域的交流与合作不断加强。

两国高层的互访频繁,经贸往来日益密切。

此外,在人文交流方面也取得了显著进展,如旅游、教育、文化交流等。

然而,中日之间仍存在一些敏感问题,如历史认知、领土争端等。

中日关系:一波三折一.中日关系的历史回顾1.中日两国的敌对(1949—1971)二战后,日本处于美国的占领之下,《旧金山和约》签订后,日本吉田政府于1952年4月与台湾当局缔结《日台和平条约》,建立了所谓“外交关系”,从而为中日关系正常化设置了新的障碍。

在这种情况下,毛泽东、周恩来等第一代领导人决定采取民间先行、以民促官、渐进积累的方式,推动中日关系正常化。

1952年6月,中日签订了第一个战后民间贸易协定。

1953、1955、1958年又签订了三次民间贸易协定。

但1958年的“长崎国旗事件”一度导致中日贸易中断。

由于双方对发展经贸关系又很强的需求,1962年廖承志与高崎达之助签署了《中日贸易综合备忘录》,即L—T备忘录。

1963年中日友好协会成立,积极开展中日民间交流。

但“文化大革命”的爆发,使中日关系受到严重冲击。

回顾中日邦交正常化前29多年的两国关系,可以清清楚地看到中日关系在很大程度上受到以下三个因素的制约。

第一是冷战这一国际大环境;第二是日美关系;第三是日台关系。

2.中日关系的蜜月时代(1972—1991)20世纪70年代初,国际形势发生剧变。

新中国恢复了在联合国的合法席位,中美关系开始正常化。

在这种形势下,日本感到震撼,谋求同中国邦交正常化的呼声高涨。

1972年9月,田中首相访华,双方签署了《中日联合声明》两国邦交实现了正常化。

1978年8月,两国又签署了《中日友好和平条约》。

10月,邓小平访日。

中日关系得到了全面、迅速的发展。

今年是中日邦交正常化41周年。

从表面上看,中日早已和解。

但是,这些年来的事态发展证明,这两个国家远没有实现真正的和解。

究其根源,是因为中日的和解,从一开始就是一个从上至下的安排。

两个国家的领导人为了共同的政治和经济利益,引导了41年前的正常化。

但是,从上至下的和解往往是脆弱的,是经不起时间考验的。

没有对过去战争历史的起码认识和反省,没有民间社会真正的对话和沟通,没有国民教育的反思,历史的旧恨随时可以被重新激活。

1 前言中日两国是近邻,已经有着两千多年的交往历史。

两国之间的关系对整个东亚地区乃至世界的发展都有影响,然而中日关系十分敏感,极为复杂。

历史上中日两国之间的关系一直是不对称的,不是中国强、日本弱,就是中国弱、日本强。

而进入21世纪在东亚历史上出现了中日双雄鼎立、两强齐头并进的局面。

日本正从一个经济大国向政治大国角色转变,而中国由政治大国向经济大国转变。

[1]2 中日关系的发展历程两千多年来中日关系的特点在于,两国经过“强弱型”“弱强型”关系,现在正向着“强强型”关系发展。

因此中日关系可分为三个阶段:一是两千年中日交往史,二是从1894 年到1945 年大约50 年的日本侵华史,三是新中国成立至今的关系。

2.1 古代到1894年中日关系的发展两千年里,中日交往过程,两个基本上是和平共处的。

从国力对比看,中日关系是“强弱型”即中国强,日本弱。

由于中日两国地理位置的接近,两国人民大约在距今二千多年前,就建立了交往关系。

从光武帝建武中元二年东汉政府就与倭奴国建立外交关系。

唐朝时,它向唐朝派遣的使者、留学生和学问僧的数目之多,他们学习中国的生产技术、哲学历史、政治经济制度、文学艺术、建筑技巧和生活习俗等。

宋日双方虽未建立外交关系,但贸易关系从未中断。

由于中日之间的交往密切,所以日本在许多方面都受中国影响很大。

元末,日本武士开始逐渐乘船串扰中国沿海。

后来由于两国先后锁国,互相间的经济文化交流在极小规模下进行着,因而并未建立外交关系。

这种闭关锁国状况,一直延续到两国被西方殖民者的大炮敲开大门。

此后,中日两国间的关系发生了巨大的变化,进入了侵略与被侵略的时期。

总之,日本是中国一衣带水的重要近邻。

中日友好交往历史绵延两千多年,中日两大民族相互学习,相互促进。

古代中华文明推动了日本文化的形成和发展,至今给日本也还存在重大的影响。

在两千年里,中国强大,日本从师。

如在日本的邪牙台国时代至隋唐时代,日本统治集团为稳定国内局势,全方位、大规模的向中国学习先进文化,甘冒波涛险阻,一次次拍大型使团和留学生前来中国,其学习的积极性实属罕见。

中日政治关系的障碍因素解析(1949—1972年)作者:许以民王艳华来源:《世纪桥》2013年第07期摘要:中日复交前,两国政治关系总体处于冰冷状态,其成因主要在于:两国意识形态的根本对立;美国对战后日本对华外交的制约;战后长期执掌日本政权的右翼保守政客的破坏;中国“文革”时期的“左”倾思想对我国对日外交工作的消极影响。

关键词:中日关系;意识形态;美国制约;日本右翼中日复交前,两国政治关系处于相互隔绝时期,虽偶有松动迹象,却始终停滞于令两国人民痛心的冰冷状态,并时而成为两国经济关系迅速发展的障碍。

可以说,在这一阶段两国关系中的经济关系热与政治关系冷的对比是鲜明的,其成因也是复杂的。

一、中日两国意识形态的根本对立二战后,国际关系发生重大变化,其中最重大的变化就是以意识形态划线(非友即敌原则),世界分化为以苏联为首的东方社会主义阵营和以美国为首的西方资本主义阵营。

两大阵营各自坚持共产主义意识形态和资本主义意识形态,相互间充满着敌对和不信任,并展开激烈对抗,这是五六十年代国际关系的突出特点。

意识形态的异同成为国际关系中判断敌、友的主要标准。

而中日两国恰恰选择了在当时看来相互敌对、水火不相容的两种意识形态,并都采取“一边倒”政策,分别加入东方社会主义阵营和西方资本主义阵营。

由此,意识形态上根本对立而地理上又相邻的中日两国,也就不可避免地戴上意识形态这副有色眼镜来观察对方,并制定相互的外交政策。

如《中苏友好互助同盟条约》签订的目的就在于加强中苏两国的友好与合作,“共同防止日本帝国主义之再起,及日本或其他用任何形式在侵略行为上与日本相勾结的国家之重新侵略”。

[1]这是当时中国以意识形态为依据所采取的保护本国安全的唯一选择。

但吉田茂却认为《中苏友好互助同盟条约》“实际上是针对日本的军事同盟”,“中国政权支持试图用暴力颠覆日本宪法制度及现政府的日本共产党”。

[2]而岸信介这个极端反共分子在其组阁期间所推行的对华政策,意识形态色彩更加浓厚。

建国70周年的中日关系研究自1949年中华人民共和国成立以来,中日关系一直是世界瞩目的焦点之一。

70年来,中日两国的关系经历了波折和起伏,但也取得了许多积极的成果。

在中华人民共和国建国70周年之际,我们有必要对中日关系进行深入研究,回顾历史,总结经验,展望未来,努力为两国的友好合作、共同发展做出贡献。

一、历史回顾中日两国的关系可追溯到两千多年前的古代交往。

那时,中日两国互通有无,相互学习、交流,为两国的友好交往奠定了基础。

近代以来,中日关系经历了一段曲折的历史。

从19世纪末至20世纪初,日本开始向中国发动侵略战争,导致了中日两国长期的敌对关系。

特别是在二战期间,日本侵略者对中国进行了长期的残暴侵略,给中国人民带来了巨大的痛苦和灾难。

直到1945年二战结束后,日本才签署了无条件投降书,结束了对中国的侵略。

此后,中日两国的关系一直是在恢复、发展的过程中不断前行。

二、经验总结在中日关系的恢复和发展过程中,双方积累了许多宝贵的经验。

我们要深刻总结两国领导人的智慧和坚定决心。

正是在中日两国领导人的正确引导下,中日关系才得以逐渐改善。

要注重加强人民交流与友好往来。

近年来,两国人民之间的交流不断增加,人文交流成为中日两国关系的一大亮点。

两国要以对话协商为主,解决分歧,扩大共识,通过友好协商的方式解决分歧,在共同利益基础上构建中日关系。

三、展望未来在中华人民共和国建国70周年之际,中日两国的关系发展前景令人期待。

要加强交流合作,促进共同发展。

作为亚洲两大经济体,中日两国在经济领域有着天然的合作优势。

双方应加强经济合作,共同谋求发展。

两国要扩大文化交流,增进彼此了解。

中日两国拥有悠久的文化传统,应当加强文化交流,增进彼此了解,推动中日友好合作持续向前发展。

要加强国际合作,共同应对全球挑战。

中国和日本作为世界上两个重要的大国,应当加强国际合作,共同应对气候变化、粮食安全、反恐怖主义等全球性挑战,为世界和平与发展作出更大的贡献。

中日邦交正常化的历史轨迹和历史评价一、中日邦交正常化的历史轨迹(一)中日关系隔绝时期(1949—1952)二战结束以后,美国以盟军的名义单独占领日本,日本的外交深受美国的影响。

这一时期,由于冷战政策,美国加紧对日本的控制。

美国通过停止对日本军国主义分子的改造、操纵签署《旧金山和约》、《日美安保条约》和《日台和约》使得日本不能和中国正常邦交,两国几乎没有交往。

停止对军国主义势力的打击使得日本右翼日后重返政坛,给中日关系添加阴影:《旧金山和约》使得中日和谈迟迟不能进行:《日美安保条约》使得日本不迫切恢复与华邦交;《日台和约》使得中日建交多了一个障碍。

这些因素最终使日本和中国没有邦交往来。

尽管如此,中日双方内部出现渴求交往的声音。

1949年日本民间建立了“中日贸易促进会”、“促进中日贸易议员联盟”、“中日贸易会”,之后在1950年10月1日成“立日中友好协会”。

这四个组织合称“中日关系四团体”。

而中国政府和人民不计前嫌,积极回应。

这一切为将来的友好交往打下基础。

(二)民间交往时期(50年代)这一时期中日交往只局限于民间交往,而官方的活动仅仅是表示肯定,并没有介入民间交往。

上述的活动尽管是民间行为,却引起很大反响。

考虑到美国的冷战政策和日本右翼内阁的阻挠,两国邦交正常化还不能一下子完成,所以周恩来提出“民间先行,以民促官”的外交路线,即先通过民间交往过渡到半官半民交往,最后通过官方谈判建立政府间的外交关系。

日后中日邦交恢复的发展就是按这一外交思路进行的。

1952年5月,日本参议院议员高良富、前参议院议员帆足计和众议院议员宫腰喜助访问中国。

他们的主要任务是参加促进中日贸易的谈判。

同年6月双方签订第一个民间《中日贸易协定》。

该协议打破了中日之间的坚冰,开始了中日交往。

三位议员回到日本后,通过做访华报告的形式传达渴望中日友好交往的愿望,这事件开始了中日民间交往。

之后官方也表示肯定,1959年石桥湛山首相访华这一事件可以说明官方对中日友好交往表示肯定。

高考历史复习专题十九中日关系【知识整合】一、中国古代历史时期的中日关系(一)两汉时期:1、西汉:汉武帝时,日本有30多个小国与汉朝来往2、东汉初:日本倭奴国王谴使来汉,光武帝赐赠“汉倭奴国王”金印,中国的铸铜和制铁技术在汉代传入日本(二)隋唐时期1、全方位交往:派谴使节和留学生、仿照唐制、学习建筑、教授儒教、贸易往来2、著名人物:日—吉备真备;中—鉴真(三)明清时期明:倭寇侵犯我国东南沿海,民族英雄戚继光和俞大猷领导抗倭斗争清:闭关锁国,中日交往基本断绝二、中国近代历史时期的中日关系1、清政府统治时期(1)1894—1895年,甲午中日战争(2)1900—1901年,加入八国联军侵华战争(3)1904—1905年,日俄战争特点:日本逐渐成为侵华主凶,大大加深了中国的半殖民地化程度2、北洋军阀统治时期(1)1914年,入侵中国某某(2)1915年,提出“二十一条”(3)1922年,在华盛顿会议上,日本迫于中国人民的斗争以及英美等国压力,将某某归还给中国。

特点:日本与美国争夺,逐渐形成独霸中国的局面3、某某国民政府统治时期(1)1931年,九一八事变(2)1935年,华北事变(3)1937年,七七事变,全面侵华(4)1945年,日本无条件投降特点:日本从局部侵华到全面侵华,最终失败三、现当代史上的中日关系1、新中国成立后:日本追随美国仇视中国,中日关系处于“冷战”对立时期2、20世纪70年代: 1972年,田中角荣访华,中日邦交实现正常化,中日关系进入和平友好交往时期。

3、20世纪90年代中日关系一波三折。

21世纪初中日关系在友好合作与竞争摩擦并存情况下发展。

【重点突破】一、中日关系的演变1、和平友好交往时期从秦汉到隋唐,中日关系始终以和平友好交往为主流,两国同属于东亚文化圈,中日在政治、经济、文化等各方面进行友好交往。

2、日本侵华时期日本自明治维新以来,国力强盛,对中国不断采取了野蛮的侵略战争,特别是第二次世界大战,妄图把中国变为日本的殖民地,给中国人民造成了难以抹平的创伤;中国人民不断进行抗日斗争,并在1945年取得最终胜利。

当代日本外交政策演变及中日关系问题90年代以来随着苏联的解体,冷战结束,两极政治格局终结并向多极化方向发展。

目前正处在新旧格局复杂交替的过渡时期,即暂时以“一超”(美国)“多强”(欧盟、日本、俄罗斯、中国等)为特征的多元化格局形成。

从而使欧盟、日本在经济、政治逐渐摆脱对美国的从属地位,形成美、欧、日三足鼎立。

二战后,日本战败,日本经济遭到严重的破坏,经济陷于崩溃的边缘;然而,在美国帮助日本实施一系列政治、经济改革、经济改革,使得日本经济得以发展。

战后的日本为美国所占领。

日本在依靠美国的援助取得经济重建的同时,就与美国正式结成同盟关系。

日本的一切外交活动均由美国占领当局处理。

如加入《万国邮政公约》等组织都需要通过美国占领军当局办理。

自20世纪50年代开始美国推行冷战政策,单独同日本媾和,开始恢复日本的部分外交。

日本开始提出与美国结盟,谋求政治大国战略。

日本谋求“政治大国”的战略目标主要就是指在东西关系、南北关系、军备控制等一系列世界稳定与发展的重大问题上拥有不次于其他大国的发言权。

具体地讲:首先要在国际舞台上扮演举足轻重的角色,成为积极发挥影响世界政治的一极,与西欧大国平起平坐,成为西方仅次于美国的第二号“领袖”。

其次,要在亚太地区起主导作用。

第三,使日本成为联合国安理会常任理事国,从发挥地区性作用进而发挥全球性影响。

日本外交政策演变:一、追随外交。

日本在二战中战败在此阶段追随美国,其表现为:第一,追随美国执行反华、反共、敌视新中国,实质就是资本主义和社会主义的对立。

第二,为侵朝美军提供“特需”将日本列岛变成美军的后勤供应基地。

第三,在美国的操纵下,进行片面的媾和,并将自己的安全保障“托付”给美国,与美国签订有损主权的《日美安保条约》和《日美行政协定》。

日本名义上取得了独立,享有外交权,实际上日本仍处于美军半占领状态。

二、经济外交。

日本在发展对外经济关系上,提出“东亚经济圈”的构想,改善与发达国家的双边关系;其次,加入发达国家组成的经济组织三、多边自主外交。

中国近现代史纲要课程论文学号:2015年11月25日中日关系的历史回顾与展望一、中日关系的历史回顾中国和日本都地处亚洲东部;中国对人类文明的发展贡献巨大,是世界四大文明发源地之一。

日本为中国之东邻,隔海相望,有史以来,日本即以吸取中华文化作为自己生长的活力,从而使自己不断向前发展。

因而中日两国的交往关系,历史悠久,源远流长,从汉代中日间有文字记载的历史事件开始,距今已有2000多年。

在中日关系史上,既有2000多年的中日两国相互借鉴、共同进步的友好交往史,也有70年的日本军国主义侵略中国,使中国人民遭受深重灾难,也使日本人民付出沉重代价的不幸历史。

20世纪50年代以来,中日关系进入了新的历史时期1949年新中国成立,1952年日本独立,1972年中日邦交正常化,成为两国正式开始平等交往的新起点。

从历史的角度看,中日关系在不同历史阶段分别呈现出不同的特点,并蕴含着两国关系错综复杂的根源和两国关系巨大发展潜力的源泉漫长的中日关系史从古代至1972年中日邦交正常化,可以划分为3个历史时期:一是在2000多年中占主流地位的中日友好交往和文化交流时期;二是近代日本侵华70年和中国人民抗日战争时期;三是20世纪50年代至1972年中日邦交正常化前的和平行来时期。

(一)古代中日间的友好交往和文化交流古代的中国文明不仅仅是东亚的文明中心,在近代西方文明兴起之前,也是世界上最先进且具有影响力的文明。

作为近邻,日本曾经不断接受中国文明的洗礼。

很早以前就有徐福东渡的古老传说,据考古发现,远在旧石器、新石器时代中日两国已有交往的关系,这都说明中日两国人民交往历史的悠久。

在约2000年间,日本需将学习中国的政治与文化列为国家事业。

尤其隋、唐时代。

中日往来比较频繁,日本不断向中国派“遗隋使”“迢唐使”、学问僧等到中国学习,从中国吸收、引进了大量先进的科学、技术和文化、艺术,甚至中国在政治、经济方面的一些制度、规章,亦被日本照搬、借用或参考、借鉴。

中日关系发展发展历史进程及未来发展趋势中日关系是世界上历史最悠久、关系最密切的两个邻国之一。

在长期的历史演变中,中日关系经历过战争、冷战、和解和合作等多个阶段。

本文将阐述中日关系的历史进程和未来发展趋势。

一、历史进程1. 古代时期中日两国在早期的时候是互相交流、互相影响的。

中日的文化交流始于东汉时期,达到了鼎盛时期。

日本受到了中国的文化影响,汉字、书画、诗歌、哲学等文化传统与中国基本上相同,弥漫着中国的影响。

并且,由于日本与中国大陆的距离较近,导致日本在很长一段时间内一直沿用着中国古代的诗歌、祭祀、礼仪等传统。

2. 近现代时期第一次鸦片战争及后续的鸦片战争、甲午战争等使中日关系变得紧张。

直到1937年,日本发动了全面侵华战争,中国抗日战争爆发后,两国关系进一步恶化。

1945年日本被击败,关系持续紧张。

1949年中华人民共和国成立,日本开始恢复经济,在20世纪50年代,两国商业交流逐渐展开,1954年签订了日中和平友好条约。

周恩来总理首次对日本进行正式访问,两国关系得以改善。

1980年代,中日关系迎来了“和平友好时期”,两国签订了《中日和平友好条约》和《中日和平友好条约实施协议》。

1984年两国互设驻使馆,1987年达成“中日经济技术合作协定”,进一步推动了双方经济领域的合作。

3. 当代时期21世纪初,中日关系再度陷入波折。

2001年,安倍晋三就中日平常大使馆遗失的文件事件引发争议,2005年安倍晋三参拜靖国神社更是导致两国争议加剧。

此外,钓鱼岛主权问题、东海海域划界、历史问题等引起了中日间的矛盾。

2010年,中日两国达成《中日联合声明》,标志着中日关系重新回到正常轨道上来。

但由于历史问题和领土争议,以及日本对华敌意等因素的影响,中日关系发展的过程中,总有起起伏伏和曲折感。

此外,中日双方还开展了多轮领导人会晤,在经济、文化、教育、科技等领域的合作也不断扩大。

两国已经成为相互重要的经贸合作伙伴。

在国际关系中,中日也有很多相同的责任和利益,如气候变化、全球经济平衡等问题。

中日关系现代中日关系(一波三折)面对钓鱼岛问题,我们应遵循什么原则?钓鱼岛自古就是中国领土,我们坚决维护主权及领土完整【实战演练】“从前我国还有被西方的打败,现在竟被东方的小国打败了,而且失败得那样惨,条约又订得那样苛刻,这是多么大的耻辱啊!”据此回答1—3题。

1.触发这段感慨的历史事件是()A.鸦片战争 B.第二次鸦片战争 C.甲午中日战争 D.八国联军侵华2.“东方小国”和“条约”分别指()A.朝鲜、《南京条约》 B.印度、《望厦条约》C.浩罕国、《北京条约》 D.日本、《马关条约》3.有人认为,“把37年之后‘九·一八’的炮声看作是黄海海面炮声的历史回响并不为过。

”其中在“黄海海面炮声”中涌现的英雄事迹是()A.戚继光抗击倭寇 B.郑成功收复台湾C.林则徐虎门销烟 D.邓世昌等官兵英勇战斗4.《马关条约》严重阻碍了中国近代民族工业的发展,主要表现在()A.划定北京东交民巷为使馆界 B.开辟新的通商口岸C.允许日本在中国开设工厂 D.赔偿日本巨额军费5.据这一事件的具体执行者、日本关东军参谋花谷正后来回忆:“9月18日夜,岛本大队川岛中队的河本末守中尉,以巡视铁路为名,率领部下数人,向柳条湖方向走去……‘轰’的一声爆炸,炸断的铁轨和枕木向四处飞散……”“这事件”指()A.九一八事变 B.西安事变 C.七七事变 D.八一三事变6.2012年6月6日沈阳市同泽高级中学隆重举行“纪念张学良将军诞辰111周年暨铜像落成庆典”活动。

海峡两岸从未间断对张学良纪念主要是因为他发动了震惊中外的()A.九一八事变 B.西安事变 C.华北事变 D.七七事变7.2012年4月26日亲历“卢沟桥事变”,曾用大刀砍死8名侵华日军,亲眼看到赵登禹将军殉国的国民革命军第29军最后一名老兵不幸辞世。

他所经历“卢沟桥事变”标志着()A.北伐战争开始 B.局部抗战开始 C.全面抗战开始D.第二次国共合作开始8.下图是一则《日本东京日日新闻》新闻报道的截图,下列对这篇新闻报道表述不准确的是()A.它发生在日军攻陷中国首都南京之后 B.它见证了日本帝国主义凶恶残暴本性C.它成为战后审判日军最强有力的铁证 D.它见证了日本旅顺大屠杀的滔天罪行9.中国近代有一首军歌唱到:“铁流两万五千里,直向着一个坚定的方向;苦斗十年锻炼成一只不可战胜的力量……慷慨悲歌奔战场,首战平型关,威名天下扬。

试论当代中日关系中的历史认识问题兼评‘中日接近和 外交革命 “发表引起的 外交新思考 问题∗㊀㊀㊀引㊀㊀言马立诚先生在‘战略与管理“发表‘对日关系新思维 中日民间之忧“的文章后,时殷弘教授接续在‘战略与管理“发表‘中日接近和 外交革命 “一文,在中日两国引起了广泛的反响,议论纷纭㊂在日本,支持者多;在中国,反对者多㊂这种现象至少说明,中日关系的现实不能令人满意,中日关系的未来走向需要思考㊂从这一点来说,这是有积极意义的㊂‘中日接近和 外交革命 “有三个基本论点㊂其一:近年来中日关系正在走向恶化,列举了民意调查的资料,80%的中国∗本文是作者2004年1 2月在日本岛根县立大学担任客座教授期间,在综合几次演讲的基础上写成的,曾在岛根县立大学第10回东北亚学研究恳谈会上发表㊂原载‘抗日战争研究“2004年第1期㊂收入汝信㊁赵士林主编‘中国学术年鉴(人文社会科学版)“上卷,中国社会科学出版社2004年版;‘东厂论史录“,广东人民出版社2005年版㊂回应者将 历史认识 列为影响中日关系的头号负面因素,40%的日本回应者认为这样的因素是 缺乏相互了解 和 政治制度不同 ㊂其二:要实行战略集中原则,实现中日接近, 以便中国能够主要在中长期安全意义上尽可能集中应对美国实在和潜在的对华防范㊁压力与威胁,连同集中致力于台湾问题上的阻独促统重任 ㊂其三:为了实行中日接近,集中应对美国这样一个战略集中原则,中国要将 历史问题 争端大致撇出一个较长时间内的对日外交要事议程,也相应地撇出官方和准官方宣传㊂时殷弘教授在岛根县立大学的演讲中提出: 可以大致地搁置历史问题,留到以后去真正解决,以便绕过更连贯㊁更有效地实行国家大战略的障碍㊂ ①这三个论点相互连接,逻辑严密,不能不说是近年对中日关系的思考㊂但是这个新思考在很大程度上停留在思考的阶段,难免书生之见的讥评㊂已有的讨论尚停留在表面,本文试图围绕这三个论点展开讨论㊂中日关系的发展现状对中日关系发展现状的估计,是我们思考对日关系的基本根据㊂我的基本看法是:从近代中日关系的全部历史来看,1972年9月中日恢复邦交以来的30年,是1871年‘中日修好条规“签订以来最好的30年㊂如果从1871年算起,近代以来中日发生直接交涉关系迄今173试论当代中日关系中的历史认识问题㊀①时殷弘:‘对待中日关系的战略性新思考“(2003年12月17日),见岛根县立大学东北亚研究中心主办‘中国の变动と 新思考外交⓪の可能性“会议手册,第3页㊂273㊀张海鹏集已超过130年㊂130多年中,中日两国之间,经常笼罩着战争的阴云㊂远的不说,从1894年甲午战争起到1945年8月日本战败投降止,就有:1894年7月至1895年4月的第一次中日战争,这次战争因‘马关条约“的签订而结束,日本从中国取得了2 3亿两白银的赔款和台湾㊁澎湖列岛的割让以及其他特权;1900年6月至1901年4月日本参加八国联军之役,‘辛丑条约“签订后,日本取得了在中国的驻兵权,以及大量的战争赔款;1904年2月至1905年9月日俄两国在中国土地上进行的战争,这次战争因‘朴茨茅斯条约“的签订而结束,俄罗斯把战争失败的损失转移到中国,日本从中国取得了大量特权;1914年9月至11月日本借口参加第一次世界大战,出兵占领中国山东并在其后提出灭亡中国的二十一条,日军占领青岛直到1922年;1928年4月至1929年5月日本借口中国南方革命政府北伐,再次出兵山东占领济南㊁青岛;1931年9月18日日军在沈阳挑起事变,旋即占领东北全境,继后日军越过长城,陈兵丰台,终于在1937年7月7日发动 卢沟桥事变 ,开始了长达八年的全面侵华战争㊂从1894年到1945年的半个世纪中,日本对中国刀兵相见的日子,多于和平安静的日子㊂从这里不难看出,近代日本和中国之间,存在着侵略与被侵略的关系㊂这些基本的史实,已经记载在中日两国的历史书上,也记载在中日两国的人民心上㊂1949年10月中华人民共和国建立以后,中日两国之间没有外交关系㊂日本作为美国的外交附庸,成为美国对中国实施包围而形成的反华反共半月形包围圈的中坚一环㊂这个时期,中日之间的民间商贸关系在艰难中有所发展,但国家关系却是冷冰冰的㊁敌对的㊂因此,两国关系不能正常的展开㊂我们是否可以说,1871年到1971年的整整100年间,中日之间的关系是以战争㊁对抗和敌视为基调的呢?我看可以这。