文档当代中日关系参考书目

- 格式:wps

- 大小:10.50 KB

- 文档页数:1

“新经典·岩波新书”:相遇日本,照见中国日本和中国,这两个东亚国家因为地缘的关系、历史的纠葛、文化的交融,一直都是互为邻邦、相互尊重、彼此学习的关系。

近年来,中日关系的发展不断加强,两国在政治、经济、文化等领域的交流合作日益频繁。

在这种大背景下,岩波书店所出版的《新经典·岩波新书》系列中一本名为《相遇日本,照见中国》的书籍备受瞩目。

这是一本介绍日本与中国关系的新经典之作,本文将深入解读这本书,并探讨其中所涉及的文化、历史和人文交流等方面的内容。

《新经典·岩波新书》是岩波书店推出的一系列丛书,旨在向读者呈现当代世界最前沿的理解和见解。

《相遇日本,照见中国》作为该系列的重要之一,旨在通过文化交流的视角,向读者展现中日两国之间的历史渊源、文化传承以及当代交流合作的全貌。

这本书从历史角度出发,回顾了两国之间的交往和情感纠葛。

中日两国在古代的文化交流全面展开,例如汉代的丝绸之路就是中国和日本最早的经济文化交流之一。

而后唐宋以来,随着佛教的传入,中日两国在宗教、文化等方面的交流更加频繁。

书中还涉及了近现代两国之间的政治和社会交流,以及二战后的历史与现实的关系。

这些内容的介绍,使得读者能够更全面地了解中日两国的历史及其在政治、文化等方面的交往。

本书还着重介绍了中日两国在文化领域的交流与合作。

书中详细介绍了日本文化在中国的传播,以及中国文化在日本的影响。

讲述了中日两国在文学、艺术、哲学等领域的交流合作,展现了双方在文化领域的交流与共融。

书中还介绍了中日两国之间在当代文化产业、电影、音乐、时尚等方面的合作交流,探讨双方在当代文化领域所面临的共同问题与挑战。

本书通过介绍一些相关的历史事件和人物,为读者呈现了中日两国之间的真实交流景象。

书中介绍了许多生活在日本的中国人和生活在中国的日本人的亲身经历和见解,让读者可以更加直观地感受到中日两国之间的文化交流和合作。

本书还具有丰富的图片资料和插图,为读者提供了更直观的视觉体验。

近现代中外关系史参考书目档案类:中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》第三辑外交卷,江苏古籍出版社中国第一历史档案馆编.清代外务部中外关系档案史料丛编.中华书局.2004.中国第二历史档案馆编:《中德外交秘档》(1927—1947),广西师范大学出版社,1994年《中美往来照会集》(19卷),广西师范大学出版社,2008汪向荣、夏应元编:《中日关系史资料汇编》,中华书局出版,1984年薛衔天编《中苏国家关系史资料汇编(1917—1924)》(中国社会科学出版社, 1993年)中国社会科学院近代史研究所翻译室编:《共产国际有关中国革命的文献资料 : 1919-1928 》,中国社会科学出版社,1981年中国社会科学院近代史研究所翻译室编译:《共产国际有关中国革命的文献资料 : 1929-1936》,中国社会科学出版社, 1982年中国社科院近代史研究所:《国共内战与中美关系——马歇尔使华秘密报告》,华文出版社,2012沈志华、杨奎松主编:《美国对华情报解密档案(1948-1976)》第一卷,东方出版中心,2011论著类:(美)马士(Hosea Ballou Morse)著,张汇文等译:中华帝国对外关系史(3册).上海: 上海书店出版社, 2006.时殷宏:《近现代国际关系史》,中国人民大学出版社,2006石源华:《中华民国外交史》,上海人民出版社,1994年黄凤志主编:《中国外交史1840-1949》,吉林大学出版社,2005年吴东之:《中国外交史(中华民国时期1911-1949)》,河南人民出版社,1990年金光耀、王建朗主编:《北洋时期的中国外交》,复旦大学出版社,2006年李育民:《近代中外关系与政治》,中华书局,2006金光耀主编:《顾维钧与中国外交》,上海古籍出版社,2001年陈谦平主编:《中华民国新论》(政治、中外关系、人物卷),三联书店,2003年唐启华:《被“废除不平等条约”遮蔽的北洋修约史(1912-1928)》,社会科学文献出版社,2010年杨天石:《抗战与战后中国》,中国人民大学出版社,2007黄仁宇:《从大历史的角度读蒋介石日记》,九州出版社,2008 高书全、孙继武、顾民:《中日关系史》,社会科学文献出版社,2006 年熊沛彪:《近现代日本霸权战略》,社会科学文献出版社, 2005年资中筠:《追根溯源:战后美国对华政策的缘起与发展(1945-1950)》,上海人民出版社,2000年杨云若:《共产国际和中国革命关系纪事》,中国社会科学出版社,1983年杨奎松:《毛泽东与莫斯科的恩恩怨怨》,江西人民出版社,1999年,2011第4版杨奎松:《中间地带的革命:国际大背景下看中共成功之道》,山西人民出版社,2010杨奎松:《冷战时期的中国对外关系》,北京大学出版社,2006年萨本仁、潘兴明:《20世纪的中英关系》,上海人民出版社,1996年沈志华主编:《中苏关系史纲1917-1991》,新华出版社,2007年杨元华:《中法关系史》,上海人民出版社,2006年陶文钊:《中美关系史(1911-1949)》,中国社会科学出版社,2007年闫知航:《让历史昭示未来: 中美关系史纲》,东方出版中心,2006年【美】柯伟林:《德国与中华民国》,江苏人民出版社,2006年陈仁霞:《中德日三角关系研究(1936——1938)》,三联书店,2003年9月戈尔茨坦:《中国与犹太-以色列关系100年》,中国社会科学出版社,2006年。

中日关系背景材料(一)一、中日关系的现状“政冷经热”是对当前的中日关系的最好概括。

近几年来,当中日经贸关系渐趋佳境之际,双边的政治关系却进一步滑向冷淡的深渊,其间的反差逾来逾大,几乎到了如不对政治局面加以改善,经济关系也难以为继的地步。

1、不断发展的两国经贸关系。

在整个中日关系中,经济合作占有中心地位,对于整个中日关系具有特别重要的意义。

从现状看,中日两国互为最重要的经济合作伙伴之一。

在贸易方面,日本已连续11年保持为中国最大的贸易伙伴;对日本来说,中国也是位居前列的重要贸易伙伴之一。

日本也是中国的重要投资伙伴国,至2000年末,日资企业对华投资合同累计达20371件、387亿美元。

与贸易同样,1996年以后呈减少趋势的对华投资于2000年又开始回升。

日本的对华政府开发援助(ODA)也改善了中国的投资环境,在一定程度上弥补了中国发展资金的不足。

据统计,从1979至1998年,日本共向中国赠送32.2740亿美元,贷款99.5660亿美元,总共达131.8400亿美元。

日本是中国最大的援助国,远远超过第二名。

以往四次提供的日元贷款都是10年宽限期,30年偿还,利率虽有若干变动,但是仍然很低,而且赠送的部分也达到相当规模,约为贷款的1/3。

日本的对华ODA,从大规模日元贷款所进行的基础设施建设到由大使馆或总领事馆批准的小规模无偿援助所修建的乡村学校或道路,对中国经济发展和社会开发都做出了重要贡献。

总之,回顾战后以来中日关系发展的历史,人们可以看到,经济合作推动了整个中日关系改善。

在漫长的历史年代,贸易合作通过民间渠道不断得到加强,促进了政治和文化领域关系的发展,最终促进了政治领域关系的改进。

70年代两国关系正常化以后,在第一个关键时期,经济关系,尤其是其中的贸易往来都起到推动中日关系健康发展的巨大作用。

即使在中日两国之间出现政治交涉,面临十分严峻的局面时,经济合作也在不断发展,并且成为改善两国关系的重要因素。

主要参考文献和参考资料一、日文版图书1.津田真澄:《日本式经营的基础》,东洋经济新报社,1976。

2.都留重人:《现代日本经济》,朝日新闻社,1977。

3.安腾良雄:《近代日本经济要览》,东京大学出版会,1979。

4.高桥龟吉:《日本经济跃进的根本原因》,日本经济新闻社,1981。

5.正田键一郎:《概说日本经济史》,有裴阁,1981。

6.斋藤键:《日本经济》,金融财政事情研究会,1986。

7,日本经济新闻社:《新日本经济》,日本经济新闻社,1988。

8.宫崎勇:《今后的日本经济》,PHP研究所,1988。

9.高桥毅夫:《90年代日本经济》,中央经济社,1989。

10.金森久雄、香西泰:《日本经济读本》,东洋经济新报社,1990。

11.三轮芳郎:《日本的企业和产业组织》,东京大学出版会,1990。

12.津田直则:《现代日本经济体制和经济政策》,幌洋书房,1991。

13.宫崎义一:《复合萧条》,中央公论社,1992。

14.中村隆英:《日本经济的成长和结构》,东京大学出版会,1993。

15.直松忠博:《日本的选择》,同文馆,1993。

16.山口三十四:《产业结构的变化和日本农业》,有裴阁,1994。

17.长岛修:《现代日本经济入门》,法律文化社,1996。

18.野口悠纪雄:《1940年体制》,东洋经济新报社,1996。

19.野村综合研究所:《1998年日本的优先课题》,野村综合研究所情报资源部,1997。

20.冈崎哲二、奥野正宽:《现代日本经济体制的源流》,日本经济新闻社,1997。

21.宫本光晴:《日本式体制的深层》,东洋经济新报社,1997。

22.末川清:《如何看待战后50年?》,人文书院,1998。

23.日本经济新闻社:《日本经济入门》,日本经济新闻社,1998。

24.直松忠博:《信仰和经营》,大修馆书店,1998。

25.吉富胜:《日本经济的真相》,东洋经济新报社,1999。

26.浅子和美、篠原三代平:《论长期萧条之谜》,有裴阁,1999。

论近代中日关系的发展及演变论近代中日关系一、同在改革路中的博弈(1840—1894)1、日新月异与天朝上国19世纪中叶以前,中国清朝和日本的江户幕府都奉行锁国政策。

1854年日本被美国“佩里舰队”强行打开国门。

日本面临着与中国被列强侵占、瓜分一样的命运,但江户幕府仍然实行保守政策。

可是在1868年,革新派成功推翻江户幕府,开始了一场自上而下的、全面西化的现代化改革运动,史称“明治维新”1。

日本由于进行了明治维新在国内引起了一场日新月异的变革,直接促成了近代日本的崛起。

而当时的中国也在鸦片战争中被英国打败,被迫打开国门,面对着被瓜分的命运,当时的清政府也同样进行“维新变法”来学习西方,可是由于守旧派还沉浸在天朝上国的美梦里,维新派力量还比较软弱、弱小,所以维新变法失败了。

同样都在同一时期走在改革的道路上,可是日本经历明治维新却有了翻天覆地的变化,促成了日本的崛起,而中国的变法却被扼杀在了摇篮里,结果导致中国变成了半殖民地半封建社会,走上了落后挨打的道路。

2、紧随修好条规而来的阴谋当时明治维新之后,日本国内产生了矛盾,政治上,由军阀,地主和官僚垄断,人们没有民主。

经济上,由旧式封建特权商人转化来的资本家垄断,封建剥削残余大量存在,劳动人民生活贫困,日本国内市1《简明日本近代史》吕万和,天津人民出版社场狭小。

所以统治集团需要对外侵略扩张来转移国内矛盾,争取国外市场,大力发展军国主义,推行大陆政策,走上“争韩侵华”的道路。

为此确立了三大外交目标:一是修订与西方列强签订的不平等条约;二是与朝鲜订约以打开其门户;三是与中国订约建交,谋求在华领事裁判权和通商特权,并为入侵朝鲜创造条件。

2与西方列强修约阻力较大,一时难以实现,与朝鲜订约也遭到拒绝,于是明治政府就把与中国订约作为其外交的突破口。

于是,在1871年9月,清朝和日本在天津签订《中日修好条规》和《中日通商章程》,正式确立了对等的国家关系,中日关系也从此进入近代的新阶段,可是要知道这些修好条约只是日本的阴谋而已。

全球化下的国际关系与中国外交参考书目5则范文第一篇:全球化下的国际关系与中国外交参考书目本尼迪克特:《菊与刀》摩根索:《国家间政治》亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》马克斯韦伯:《新教伦理与资本主义精神》布热津斯基:《大棋局——美国的首要地位及其地缘战略》亨利•基辛格:《大外交》,海南出版社。

罗伯特•基欧汉:《霸权之后》,上海人民出版社。

米尔斯海默:《大国政治的悲剧》基欧汉约瑟夫•奈著:《权力相互依赖——转变中的世界政治》阅读书目2:1、谢俊美:《政治制度与近代中国》,上海人民出版社1995年版。

2、阿尔蒙德:《比较政治学:体系、过程和政策》,东方出版社2007。

3、王沪宁:《比较政治分析》,上海人民出版社,1987年版。

4、洛克:《政府论》,商务印书馆,1982年版。

5、林尚立:《国内政府间关系》,浙江人民出版社 1998年版。

6、胡康大:《欧盟主要国家中央与地方的关系》,中国社会科学出版社 2000版。

7、托克维尔:《论美国的民主》,商务印书馆1991年。

8、罗威尔:《英国政府》,上海人民出版社1959年。

9、李道揆:《美国政府与美国政治》,中国社会出版社1990年。

10、罗素:《中国问题》,商务印书馆1996版。

11、李路曲:《东亚模式与价值重构:比较政治分析》,人民出版社。

12、钱穆:《中国历代政治得失》,三联书店2005年版。

13、马基雅维里:《君主论》,上海三联书店 2006版。

14、柏拉图:《理想国》,上海三联书店 2009版。

15、常士訚:《现代国家及其政治制度:东亚与西方》,中国社会科学出版社2008年版。

16、吕芳:《制度选择与国家的衰落》,中国政法大学出版社2007版。

17、弗朗索比·基佐:《欧洲代议制政府的历史起源》,复旦大学2008。

18、谭索:《叶利钦的西化改革与俄罗斯的社会灾难》,社会科学文献出版社出版2009年版。

一、平时成绩20%,包括课堂发言情况,是否迟到早退等。

中日关系中的摩擦--读《中日关系管窥与见证》有感自中日邦交正常化以来,中日关系一直建立在友好的基础上快速发展,无论在高层政治互访、经济合作以及文化学习,还是民间交流上都取得了许多成就。

毋庸置疑,中日友好关系是历史所趋、人心所向,亚洲唯一发达国家和第一大发展中国家建立起友好关系,也极大程度上保证了亚太地区以及世界范围内的和平与发展。

鉴于中日两国在二战中的地位,这两个国家恢复邦交也是对二战战争状态的一个了结,开启了世界和平与发展的新篇章。

暂且不一一细数邦交正常化后取得成果,我们将目光聚焦于中日关系中的不和谐因素,了解这些问题的根结所在,谋求中日关系未来健康稳定发展。

(一)历史认识问题历史认识问题自从二战结束后就一直存在,并且时不时地出现,影响中日关系正常发展。

随着时间的推移,那些控告军国主义罪行最直接、最真实的证人相继离世,历史的远去使得那些怀着侥幸心理的军国主义者对自己曾经犯下的深重罪行松了一口气,与此同时,他们丝毫没有忏悔之意,反而篡改历史,美化其侵略罪行。

他们这种粉饰历史的行为不仅会影响日本的青年对历史事实的认识和理解,更严重的是伤害了中国及亚洲其他受到日本军国主义侵害的人民的感情,阻碍了中日关系的健康发展。

教科书问题、参拜靖国神社问题……也许以后还会出现不同形式但是一样本质的问题,成为中日关系未来发展道路上常见但是带有致命性的漏洞。

日本军国主义不像德国纳粹主义在二战后毁尸灭迹,相反,少数的残余势力仍旧活跃在日本的舆论界,对他们曾经犯下的滔天罪行或许心有余悸,但更多的是去做一些掩饰和篡改来提升自己在正义历史上的地位,更加可怕的是他们在日本经济大国,谋求政治大国地位的同时,幻想着实现军事大国的目标。

当然恢复日本军事大国、征服世界,形成以日本为中心的世界体制的“梦想”在多极化的世界中显然是行不通的,多方力量会制约日本军事力量无限制地扩张,我们无需担心这一点。

但是不容忽视的是军国主义残余势力否认历史的恶劣态度,无视战争受害者,一再降低侵略这一性质的地位。

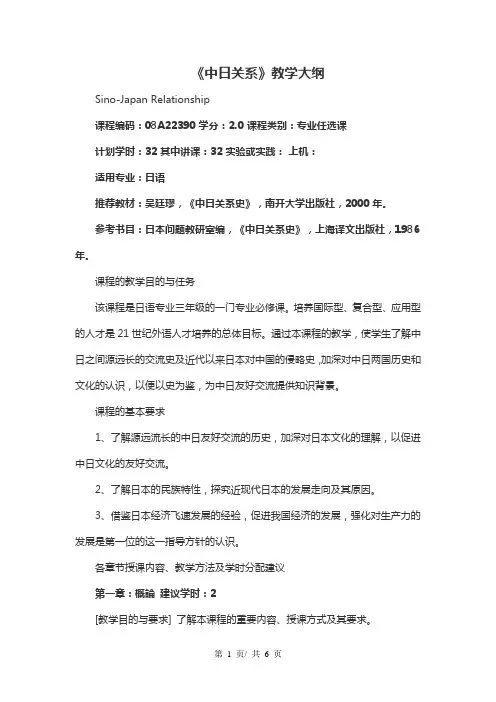

《中日关系》教学大纲Sino-Japan Relationship课程编码:08A22390 学分:2.0 课程类别:专业任选课计划学时:32 其中讲课:32 实验或实践:上机:适用专业:日语推荐教材:吴廷璆,《中日关系史》,南开大学出版社,2000年。

参考书目:日本问题教研室编,《中日关系史》,上海译文出版社,1986年。

课程的教学目的与任务该课程是日语专业三年级的一门专业必修课。

培养国际型、复合型、应用型的人才是21世纪外语人才培养的总体目标。

通过本课程的教学,使学生了解中日之间源远长的交流史及近代以来日本对中国的侵略史,加深对中日两国历史和文化的认识,以便以史为鉴,为中日友好交流提供知识背景。

课程的基本要求1、了解源远流长的中日友好交流的历史,加深对日本文化的理解,以促进中日文化的友好交流。

2、了解日本的民族特性,探究近现代日本的发展走向及其原因。

3、借鉴日本经济飞速发展的经验,促进我国经济的发展,强化对生产力的发展是第一位的这一指导方针的认识。

各章节授课内容、教学方法及学时分配建议第一章:概論建议学时:2[教学目的与要求] 了解本课程的重要内容、授课方式及其要求。

[教学重点与难点] 指导学生自学的方法及其查找资料的途径。

[授课方法] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[授课内容]①授業内容の概述②授業のやり方③要求と目的第二章:唐時代までの中日友好交流建议学时:4[教学目的与要求] 了解本时期中日交流的概况、发生的主要事件及其主要人物、以及对中日两国政治、经济的影响。

[教学重点与难点] 初期交流的意义、儒学对日本文化的影响。

[授课方法] 以课堂讲授为主,课堂讨论和课下自学为辅。

[授课内容]①孔子の学説が日本文化に対する影響②秦時代③南北朝時代第三章:初めての開花期――隋、唐時代の中日交流建议学时:6[教学目的与要求] 了解本时期中日交流的概况、发生的主要事件及其主要人物、以及对中日两国政治、经济的影响。

当代中美中苏(俄)中日关系教学大纲一、说明(一)课程性质当代中美中苏(俄)中日关系是一门面向全校学生开设的综合教育类选修课。

该课是当代中国对外关系史的一个重要部分,对提高学生的综合素质具有重要作用。

(二)教学目的通过本课程的教学,使学生了解当代中美中苏(俄)中日关系的基本概况,掌握当代中美中苏(俄)中日关系发展的基本线索。

(三)教学内容本课程系统阐述第二次世界大战结束至今中美、中苏(俄)、中日关系演变的情况,多视角地考察促成演变的因素、演变所产生的影响及中美、中苏(俄)中日关系发展前景和现存问题。

(四)教学时数本课程为一学期,36学时。

(五)教学方式在具体教学中,以教师讲授为主、学生讨论为辅。

把教师讲授、学生讨论和论文写作多种方式结合起来。

二、本文第一章战后初期的中美中苏中日关系教学要点:战后初期的三国四方关系教学时数:6学时。

教学内容:1. 战后初期国际政治格局及中国国内形势2. 战后初期的三国四方关系3. 战后初期的中日关系考核要求:1. 理解战后初期三国四方关系及其变化。

2. 分析战后初期三国四方关系变迁的影响。

第二章二十世纪50至60年代的中美中苏中日关系教学要点:中苏结盟中美对抗中美大使级会谈教学时数:8学时。

教学内容:1. 中华人民共和国的成立与中苏结盟2. 朝鲜战争与中美中苏关系3. 20世纪50—60年代中美的对抗与大使级会谈4. 20世纪50—60年代中苏关系的变化5. 20世纪50—60年代的中日关系考核要求:1. 识记20世纪50—60年代中苏关系变化的情况与中美对抗的表现。

2. 分析中苏关系变化对中国对外关系的影响。

第三章二十世纪70年代中美中日关系的改善与中苏对抗教学要点:尼克松访华《上海联合公报》中美建交公报的发表《中日和平友好条约》中苏边界谈判教学时数:8学时。

教学内容:1. 20世纪70年代中美关系从解冻到实现正常化2. 中日恢复邦交与《和平友好条约》的签订3. 中苏对抗的继续考核要求:1. 识记《上海联合公报》的发表对后来中美关系发展的影响。

中日关系的新定位参考文献

中日关系的新定位是指中日两国在历史、政治、经济、文化等方面的相互关系所处的新的位置和角色。

下面是一些关于中日关系新定位的参考文献:

1. 余英时,杨大维著,《中日关系的新经营与新定位》,《东北亚论坛》,2012年第4期。

2. 鲁芳著,《中日关系新定位的研究》,中国民族出版社,2014年。

3. 常雨涵主编,《中日关系新定位的理论与实践》,中国人民大学出版社,2016年。

4. 王卜全著,《新时期中日关系新定位与发展》,东方出版社,2017年。

5. 张晨著,《新时期中日关系的新定位与未来走向》,中国社会科学出版社,2019年。

6. 熊剑平著,《中日关系的新定位研究:从冷对抗到合作共赢》,中国社会科学出版社,2019年。

7. 谢逊著,《中日关系的新定位与战略选择》,中国社会科学出版社,2020年。

以上是一些关于中日关系新定位的参考文献,可以作为研究中日关系的参考和借鉴。

需要注意的是,中日关系的新定位是一个不断发展和变化的过程,因此最新的学术研究和政策文件也应该作为参考。

一、古代中日关系:中强日弱友好为主(一)隋唐时期:以华为师隋唐时期:日本派遣隋使、遣唐使(13次)来华学习。

唐朝时,日本留学生阿倍仲麻吕(汉名晁衡)后来中了进士,留在唐朝做官。

唐玄宗时鉴真和尚六次东渡抵日本,留居十年,对建筑、医学、艺术有突出贡献。

日本都城平城京的建筑类似长安。

唐诗、书法、饮食和风俗习惯在日本广泛流传。

(二)明朝时期:侵犯失败明朝时期:倭寇侵犯;戚继光抗倭。

1565年,浙东、福建、广东倭寇基本肃清。

二、近现代中日关系:日强中弱日本侵华(一)清朝时期:屡次侵华在过去历史中,由于中国长期处于世界前列,日本曾是中华东亚秩序的一员。

但是,甲午之战中国战败,中国被迫向日本割地、赔款,从此中日力量对比彻底倒置。

中国丧失转变为一个现代国家的历史机遇,而日本却由此进入世界强国行列。

此后,日益强盛起来的日本多次对中国进行武装侵略,直至第二次世界大战结束,1945年日本战败无条件投降。

中日关系由古代的友好相处转为近代日本多次对中国侵略欺压,甲午战争是转折点。

甲午之战,即发生在东亚文明板块内的激烈撞击,是由东亚秩序与西方秩序之间的冲突引发的。

西方列强入侵中国使东亚秩序遇到破坏,而日本随后成为东亚秩序挑战者。

一些政治学家认为,西方秩序是以帝国式等级体系将许多国家联系在核心国家周围。

即强国将弱国作为经济政治附庸,进行商品倾销和资源掠夺。

这种国家关系结构是西方社会强盛的制度基础。

东亚秩序则是自由松散地组成宗主国与其藩属国之间的关系。

即“封贡”关系。

尽管藩属国“纳贡”也有贸易的成分在其中,但不占主要地位。

东亚秩序是僵化的、未受挑战的。

在此之前的几千年中,虽然有一些少数民族对东亚秩序进行挑战,并取得一些成功,但从未改变这种秩序结构。

而西方秩序则呈现着现代结构,充满竞争活力。

大陆型封闭式的中华秩序,最终被海洋型开放式的西方秩序撞了个粉碎。

西方列强入侵中国使东亚传统秩序遭到破坏,日本成为最大的受益者。

当日本发现西方力量的强大,便决定与之合流;对西方列强来说,他们在向中国进击时如能有一个东亚同谋者,那将极为有用。

《当代中日关系》参考书目中国人民大学国际关系学院王星宇毛里和子著《中日关系——从战后走向新时代》徐显芬译北京社会科学文献出版社2009年版。

冯昭奎、林昶著《中日关系报告》北京时事出版社2007年版。

张历历著《百年中日关系》北京世界知识出版社2006年版。

李玉、浦野起央主编《中日相互认识论集》香港社会科学出版社有限公司2004年版。

吴学文著《风雨阴晴——我所经历的中日关系》北京世界知识出版社2002年版。

田桓编著《战后中日关系史》北京中国社会科学出版社2002年版。

金熙德著《日本外交与中日关系——20世纪90年代新动向》北京世界知识出版社2001年版。

李玉主编《中国的中日关系史研究》北京世界知识出版社2000年版。

刘德有著《时光之旅——我经历的中日关系》北京商务印书馆1999年版。

冯昭奎著《对话北京和东京》北京新华出版社1999年版。

张香山著《中日关系管窥与见证》北京当代世界出版社1998年版。

孙平化著《我的履历书》北京世界知识出版社1998年版。

蒋立峰主编《中日关系三论》哈尔滨黑龙江教育出版社1996年版。

吴学文、林连德、徐之先著《当代中日关系1945——1994》北京时事出版社1995年版。

陆建元著《战后中日关系》郑州河南人民出版社1994年版。