《测井地质学》第三章 井壁成像12

- 格式:pdf

- 大小:19.64 MB

- 文档页数:117

第二章测井层序地层分析第二节层序地层单元及其测井特征一、基本术语:体系域、低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域等二、体系域1.类型:低位域、海侵域、高位域、陆架边缘体系域2.低位域:陆棚坡折和深水盆地沉积背景、斜坡构造背景、生长断层背景下的低位域组成3.海侵域:以沉积作用缓慢、低砂泥比值,一个或多个退积型准层序组为特征、主要沉积体系类型4.高位域:沉积物供给速率常>可容空间增加的速率,形成了向盆内进积的一个或多个准层序组,底部以下超面为界,顶部以I型或n型层序界面为界特征;主要沉积体系类型5.陆架边缘体系域:以一个或多个微弱前积到加积准层序组为特征,准层序组朝陆地方向上超到n型层序边界之上,朝盆地方向下超到n层序边界之上。

三、湖平面变化与层序结构1.湖平面变化与体系域2.层序结构类型及特征:一分层序、二分层序、三分层序、四分层序第三节测井地层地层分析方法一、基本术语:基准面、基准面旋回、分形二、一般工作流程1.测井一地震一生物等时地层格架建立2.关键层序界面识别3.研究区测井一地质岩相知识库的建立4.关键井的岩相识别、重建岩相序列5.建立多井关键性剖面6.预测油气分布三、单井测井层序分析方法1.测井资料预处理2.沉积旋回分析:旋回性及旋回级次是沉积岩层重要的固有属性;旋回级次分析:常规测井旋回分析、小波分析和地层累积方法等3.沉积间断点识别:地层倾角测井--累计倾角交会图法、地层倾角测井-- 累积水平位移交汇图法、地层倾角测井--倾角矢量图法、自然电位和视电阻率组合法、声波时差响应法等四、米氏周期分析及分形研究五、沉积层序的分形特征研究1.分形的概念2.地质学运用分形理论需要考虑的问题3.分数维的计算4.分数维的应用第三章测井沉积学研究第一节测井沉积学概念一、基本概念:测井相、测井相标志二、测井相分析的基本原理三、测井相标志与地质相标志的关系:确定岩石组分的测井相标志、判断沉积结构的测井相标志、判断沉积构造的测井相标志四、由测井相到沉积相的逻辑模型第二节岩石组合及层序的测井解释模型一、测井曲线的一般特征1.常规组合测井曲线:测井曲线幅度特征、测井曲线形态特征、接触关系、曲线光滑程度、齿中线、多层的幅度组合--包络线形态、层序的形态组合特征2.地层倾角测井的微电导率曲线特征:从曲线形态和曲线的相似性判断岩性一颗粒粗细,进行微细旋回的划分;根据四条电导率曲线特征值的平行度,可以衡量平行及非平行层理;利用倾角矢量模式解释沉积构造,研究古水流方向;根据倾角矢量模式组合解释褶皱、断层、不整合;利用倾角测井曲线识别裂缝;利用双井径差值分析现代地应力二、层序特征测井解释模型1.粒序模型2.不同沉积相带的自然电位曲线特征:冲积扇、河流相、三角洲相、滩坝相、近岸水下扇、重力流沉积--对比不同环境下SP曲线的差异3.利用自然伽马曲线划分沉积相带三、岩石组合(成分、颗粒)测井解释模型1.测井响应特征值2.测井相图的编制3.岩石组合测井解释模型在实际处理中的选择第三节沉积构造、沉积体结构测井解释模型一、倾角模式及其地质含义:绿模式、红模式、蓝模式、杂乱模式二、微电导率插值环井眼成像三、沉积构造的地层倾角测井解释模型1.岩心刻度2.沉积构造的测井解释图版3.层理角度与沉积相四、沉积体内部充填结构测井解释模型1.平行结构、前积构造、发散结构、杂乱结构五、古水流研究2.古水流研究方法:全方位频率统计法、红蓝模式法3.用倾斜资料判断沉积环境(古水流)实例六、沉积构造的成像测井解释1.冲刷面、斜层理、槽状交错层理、板状交错层理、结核、透镜状层理、小型砂纹交错层理、生物钻孔构造、沉积构造垂向序列解释第四节碎屑岩测井沉积微相建模与划分一、关键井测井沉积亚相与微相模型的建立二、测井沉积相剖面对比三、平面展布及古水流系统分析第四章测井构造地质精细分析第一节测井构造研究的一般方法一、地层倾角测井构造解释原理二、井壁成像测井构造解释原理第二节褶皱构造倾角解释方法一、褶曲的形态分类二、地层倾角测井的褶皱解释方法1.对称背斜2.非对称背斜3.倒转背斜4.平卧褶曲5.对称向斜6.非对称向斜三、用单井倾斜测井资料研究地下构造和褶曲要素1.确定井孔剖面的地层产状2.判断地下构造的偏移方向3.构造的识别方法四、地层倾角确定盐丘、泥丘第三节断裂构造倾角测井解释方法一、断层要素及分类二、井下钻遇断层的主要地质标志★三、地层倾角测井的断层解释方法★★--不同类型断层的解释方法1.正断层2.逆断层3.逆掩断层4.地层倾角测井应用一-两口井之间确定断层四、利用井壁成像研究断层第四节不整合面的地层倾角测井解释一、.平行不整合(假整合)解释二、角度不整合解释第五节井旁复杂地质构造的精细解释一、井旁高陡构造的精细解释二、应用一一用测井资料在渤海湾下古生界首次发现逆掩断层-平卧褶曲构造三、应用二--塔里木盆地轮南地区第五章裂缝储层的测井评价第一节概述一、裂缝型储层二、裂缝-孔隙型储层三、裂缝-洞穴型储层第二节裂缝性储层的实验观察与研究一、储层裂缝系统的成因二、岩心裂缝观测与分析1.岩心裂缝几何参数的相关分析2.岩心裂缝密度和裂缝孔隙度的统计与分析三、裂缝的评价1.岩心裂缝的描述一单一裂缝参数和多裂缝参数2.裂缝分布密度的分形方法第三节裂缝的测井响应一、常规测井曲线对裂缝的响应1.微侧向测井(微球形聚焦测井)2.双侧向测井3.补偿密度测井4.长源距声波测井5.岩性密度测井6.自然伽马测井7.地层倾角测井二、成像测井对裂缝的响应1.裂缝的分类及其基本图像特征2.真、假裂缝的识别3.天然裂缝与人工诱导裂缝的鉴别第四节裂缝有效性的测井评价及参数计算一、裂缝有效性评价1.从裂缝的张开度来评价裂缝的有效性**⑴充填缝和张开缝的判别⑵有效张开缝的判别2.从裂缝的径向延伸特征判断裂缝的有效性3.从裂缝的连通性和渗滤性来判断裂缝的有效性⑴ 从裂缝的连通性判断裂缝的有效性⑵从裂缝的渗透性来判断裂缝的有效性二、裂缝参数计算1.全井眼地层微电阻率扫描测井计算裂缝参数2.双侧向测井信息估算裂缝参数第五节裂缝发育规律及现代地应力场研究一、现代构造应力方向分析二、构造应力方向分析在勘探与开发中的应用第六章烃源岩与盖层的测井研究第一节烃源岩的测井分析方法一、烃源岩的测井响应1.地层的组成2.导致测井异常的基本原理二、烃源岩的测井识别1.烃源岩的单一测井方法分析⑴自然伽马测井⑵自然伽马能谱测井⑶密度测井⑷电阻率测井⑸声波测井2.用交会图识别烃源岩⑴自然伽马一声波测井交会图⑵电阻率一自然伽马交会图⑶电阻率一声波时差交会图3.声波-电阻率曲线重叠法三、烃源岩的测井评价参数1.烃源岩含油气饱和度★2.烃源岩剩余烃含量VHC第二节盖层的测井分析与评价一、有效盖层的识别与评价1.有效盖层识别2.泥页岩盖层等级划分二、储盖组合测井分析。

成像测井简介第一节、地层微电阻率扫描成像测井地层微电阻率扫描成像测井是一种重要的井壁成像方法,它利用多极板上的多排钮扣状的小电极向井壁地层发射电流,由于电极接触的岩石成分、结构及所含流体的不同,由此引起电流的变化,电流的变化反映井壁各处的岩石电阻率的变化,据此可显示电阻率的井壁成像。

自80年代斯伦贝谢公司的地层微电阻率扫描测井(FMS)投入工业应用以来,得到了迅速的发展,如今已是井壁成像的重要测井方法。

我们知道,微电阻率测井贴井壁测量,探测深度浅而垂向分辨率高,因而对井壁附近地层的电性不均匀极为敏感。

因此,人们利用微侧向测井研究冲洗带和裂缝,利用四条微电导率测井曲线确定地层倾角,识别裂缝,研究沉积相等。

但是,这些微电阻率测井无法确定裂缝的产状,无法区分裂缝、小溶洞和溶孔,这些问题都可由微电阻率扫描测井解决。

1、电极排列及测量原理地层微电阻率扫描成像测井采用了侧向测井的屏蔽原理,在原地层倾角测井仪的极板上装有钮扣状的小电极,测量每个钮扣电极发射的电流强度,从而反映井壁地层电阻率的变化。

通常把电流电平转换成灰度显示,不同级别的灰度表示不同的电流电平,这样就可用灰度图来显示井壁底电阻率的变化。

第一代FMS是在地层倾角测井仪两个相邻极板上装上钮扣状电极,每个极板上装有4排27各电极,共有54个电极,每排电极相互错开,以提高井壁覆盖率。

对8.5in的井眼,井壁覆盖率为20%。

为提高井壁覆盖率,第二代仪器在4个极板上都装有两排钮扣电极,每排8个共16个电极,4个极板共64电极,对8.5in井眼,井壁覆盖率达40%,这种仪器在电极上作了很大的改进,把原来的4排电极改为2排电极,能更准确地作深度偏移。

2、全井眼地层微电阻率扫描成像测井(FMI)斯伦贝谢公司在前述仪器基础上,又研制了FMI。

该仪器除4个极板外,在每个极板的左下侧又装有翼板,翼板可围绕极板轴转动,以便更好地与井壁接触。

每个极板和翼板上装有两排电极,每排12个电极,8个极板上共有192个电极,对8.5in井眼,井壁覆盖率可达80%,能更全面精确地显示井壁地层的变化。

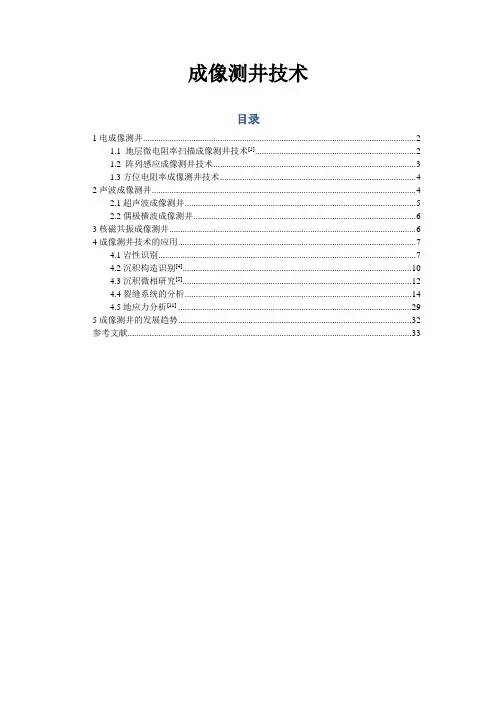

成像测井技术目录1电成像测井 (2)1.1 地层微电阻率扫描成像测井技术[1] (2)1.2 阵列感应成像测井技术 (3)1.3方位电阻率成像测井技术 (4)2声波成像测井 (4)2.1超声波成像测井 (5)2.2偶极横波成像测井 (6)3核磁共振成像测井 (6)4成像测井技术的应用 (7)4.1岩性识别 (7)4.2沉积构造识别[4] (10)4.3沉积微相研究[5] (12)4.4裂缝系统的分析 (14)4.5地应力分析[11] (29)5成像测井的发展趋势 (32)参考文献 (33)成像测井技术测井起源于1927年的法国,当时只有测量视电阻率、自然电位、井温等仪器,经过近80年的发展,如今发展成为以电法测井仪、声波测井仪与核磁共振测井仪等系列的测井仪器。

回顾测井技术的发展历程,测井技术经历了从模拟测井到数字测井、数控测井、成像测井的发展历程。

成像测井技术是美国率先推出的具有三维特征的测井技术,是当今世界最新的测井技术。

它是在井下采用阵列传感器扫描测量或旋转扫描测量,沿井眼纵向、径向大量采集地层信息,利用遥传将采集到的地层信息从井下传到地面,通过图像处理技术得到井壁二维图像或井眼周围某一探测范围内的三维图像。

因此,成像测井图像比以往的曲线表达方式更精确、更直观、更方便。

传统的测井只能获取井下地层井眼周向和径向上单一的信息,它适用于简单的均质地层。

而实际上地层是非均质的,尤其是裂缝性油气层的非均质性最为明显,在地层的周向和径向上的非均质性也非常突出。

这促使人们开始利用非均质和非线性理论来设计测井仪器。

成像测井技术就是在此理论基础上发展起来的,它能获取井下地层井眼周向方位上和径向上多种丰富的信息,能够在更复杂、更隐蔽的油气藏勘探和开发方面有效的解决一系列问题:薄层、薄互层、裂缝储层、低孔隙低渗透层、复杂岩性储层评价;高含水油田开发中剩余油饱和度及其分布的确定;固井质量、压裂效果、套管井损坏等工程测井问题以及地层压力、地应力等力学参数的求取等等。

成像测井地质学家和测井分析家早期就梦想能“看见”井筒中的地层结构、流体分布。

上世纪90年代以来,随着电子技术和计算处理技术的飞跃发展,成像测井技术不断涌现,成像测井信息实现了全井眼覆盖、高纵向分辨率的特点,能清晰地反映井壁上细微的地质特征,是目前进行断层、裂缝、层理等研究的的有效手段。

这与岩心描述有很多相似之处,如对沉积构造、沉岩作用现象、岩相、构造以及裂缝等的识别,同时成像测井还带有方位信息,能更加详细的放映地下的各种地质结构的空间特征。

目前普遍使用的成像测井系列有电阻率成像测井(FMI)和声波成像测井(UBI)两种,FMI,英文全称FullboreFormationMocroimager,中文为全井眼地层电阻率成像仪。

FMI是斯伦贝谢公司九十年代的产品,它是在地层倾角仪的基础上发展起来的。

在井壁微电阻率成像测井仪的8个极板上装有共有192个微电极,每个电极直径为0.2英寸,电极间距0.1英寸。

测量时极板被推靠在井壁岩石上,由地面仪器车控制向地层中发射电流,每个电极发射的电流强度随其贴靠的井壁岩石以及井壁条件的不同而变化。

因此记录到的每个电极电流强度以及所施加电压便反映了井壁四周的微电阻率变化。

沿井壁每0.1英寸采一次样获得了全井段细微的电阻率变化。

这些密集的采样数据经过一系列校正处理,如深度校正、速度校正、平衡等处理后就可以容易的变成电阻率图象,即用一种渐变的色板和灰度代表电阻率的数值刻度,将每个电极的每个采样点变成一个色元,常用的色板为黑一棕一黄一白,代表着电阻率由低变高,因此色彩的细微变化代表着岩性和物性的变化。

FMI图像的纵向和横向(绕井壁方向)分辨率为0.2in(5mm),这足以辨别细砾岩的粒度和形状。

它可以反映井壁上细微的岩性,物性(如孔隙度以及井壁结构如裂缝,井壁破损,井壁取心孔等),但它的颜色与实际岩石的颜色不相干。

另外每口井的微电阻率值变化范围由于井之间的差异而有所不同,因此一口井的某一个颜色可能对应着不同的电阻率值,尤其是在进行多井对比时,尤其要注意这一点。

基于井壁成像的地质导向技术

井壁成像技术是一种地质动态导向技术,可以应用于油气勘探中的地质评价和钻井方向的调整。

它的原理是将信号通过激光或声学加速器发射到井壁上,当声波从(碳钢直接连接)井壁反射传播时,采用普通振子来接收信号,并通过计算机进行处理,把全部信息显示出来形成地质影像。

井壁成像技术可以有效地控制点击方向,触发区和井壁强度,并将信息传输给井下控制系统,使井壁碰撞被控制在允许范围内。

通过实时信息反馈,可以改变钻孔方向,以保证在大范围钻井时井身的牢度。

此外,通过地质影像的支持,煤层井的穿梭工作也得到改善,从而加快了定位点的进展速度,提高了最终的钻机效率。

井壁成像技术具有准确性高、控制力强、效率高等优点,可以应用于油气勘探工程的地质导向,可以减少井深的不确定性,节省时间和费用;它也可以提高油田开发工程的精准性,降低经济损失。