显微观察类实验

- 格式:doc

- 大小:123.50 KB

- 文档页数:9

用放大镜观察微生物-小学科学实验教案小学科学实验教案

一、实验目的:

通过用放大镜观察微生物来加深学生对微生物的认识,并引导学生探究微生物的结构和生长繁殖过程。

二、实验器材:

放大镜、显微镜、干草菌、吸管、玻璃片、普通白糖、洗手液、纸巾、笔和纸等。

三、实验步骤:

1、让学生收集一些土壤、荷叶或池塘水等样本,在课堂上观察它们里面有没有微生物。

2、将干草菌包装打开,把里面的干草菌分别注入两个杯子中。

3、在一个杯子中,加入适量的普通白糖,然后加入适量的水,搅拌均匀。

4、在另一个杯子中,只加入适量的水,不加任何其它物质。

5、观察这两个杯子中的干草菌,看看它们之间有什么不同之处。

6、用放大镜观察干草菌微生物的形态、结构以及它们运动的方式。

7、用显微镜观察微生物更加细致的结构,并引导学生发现微生物的生长繁殖过程。

8、让学生总结一下这个实验的结果,并理解微生物的重要性。

四、实验注意事项:

1、所有的用具都要用洗手液彻底清洗干净之后再进行实验。

2、小学生在使用显微镜的时候需要有成年人的指导下进行。

3、这个实验需要在光线充足而又安静的环境下进行。

4、在进行实验的时候,需要注意保护眼睛和皮肤,以防止意外的损伤。

五、实验总结:

通过这个实验,让学生深入了解了微生物的结构和生长繁殖过程,并引导学生通过用放大镜观察微生物,从而对微生物产生了浓厚的兴趣。

同时,这个实验也让学生认识到了微生物的重要性,它们在自然界中扮演着极其重要的角色,对我们的生活和健康都有着重要的影响。

希望通过这个实验,能够让学生更好更深入地认识微生物,并引发他们对科学的好奇心和热情。

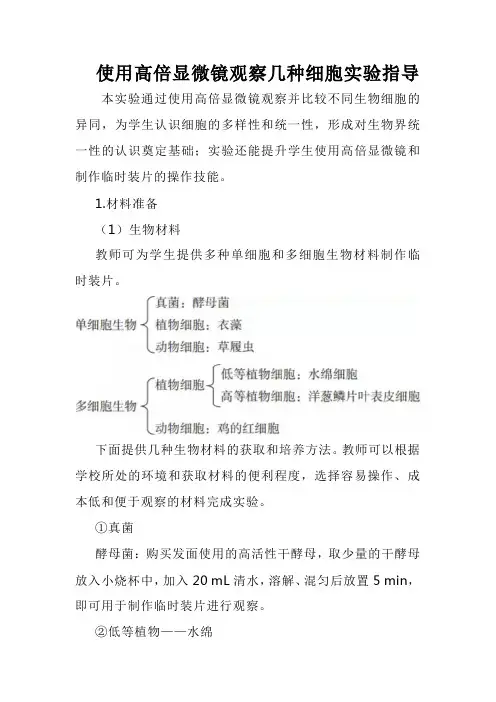

使用高倍显微镜观察几种细胞实验指导本实验通过使用高倍显微镜观察并比较不同生物细胞的异同,为学生认识细胞的多样性和统一性,形成对生物界统一性的认识奠定基础;实验还能提升学生使用高倍显微镜和制作临时装片的操作技能。

1.材料准备(1)生物材料教师可为学生提供多种单细胞和多细胞生物材料制作临时装片。

下面提供几种生物材料的获取和培养方法。

教师可以根据学校所处的环境和获取材料的便利程度,选择容易操作、成本低和便于观察的材料完成实验。

①真菌酵母菌:购买发面使用的高活性干酵母,取少量的干酵母放入小烧杯中,加入20 mL清水,溶解、混匀后放置5 min,即可用于制作临时装片进行观察。

②低等植物——水绵水绵是一种大型丝状藻类,广泛分布于池塘、河流、稻田等地。

水绵的表面有果胶质,用手摸水绵时会有黏滑感,可与其他丝状绿藻相区别。

采集后,清洗分离去除杂质,培养于水缸中,放置在靠窗处培养,切忌阳光直射。

③单细胞动物——草履虫收集稻草,将稻草剪成约3cm长放入一个大烧杯中,加入清水至烧杯的2/3处,烧杯口用透气的纱布封好,在25~30℃的室温下或者在30℃左右的恒温培养箱中放置5~6d,就会出现大量的草展虫。

④多细胞动物组织鸡血:利用鸡或鱼的血液观察血细胞,在采血的过程中要注意安全,采集的血液需用草酸盐抗凝剂处理。

(2)试剂清水,生理盐水,碘液,龙胆紫等。

(3)用具除教材第9页列出的用具外,还可以根据需要提供小烧杯,解剖针等用具。

提供动植物不同组织的永久装片。

2、实施建议(1)显微镜操作基本技能练习在初中生物课中,学生已习得显微镜基本操作和临时装片制作的方法和技能,但由于间隔时间较长,这些方法和技能不可避免地出现遗忘,因此,教师应在课前了解学生的基本情况。

在教学过程中,简要回顾显微镜的成像原理和基本构造,练习使用高倍镜进行观察。

例如,可提出下列问题供学生思考:显微镜的光路是什么?显微镜的观察流程是怎样的?如何对光?在观察时怎样操作更容易找到物像?转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓下降,直到物镜接近装片标本为止,这个过程实验者要注意什么?如何在低倍镜下找到物像?等等。

第1篇一、实验目的通过观察标本,了解不同生物的形态特征,掌握显微镜的使用方法,提高对生物结构的认识。

二、实验原理显微镜是一种放大观察物体微小细节的仪器,通过显微镜观察标本,可以清晰地看到生物的细胞结构、组织构造等。

本实验选取了植物、动物和微生物的标本,通过观察它们的形态结构,了解不同生物的分类和特点。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:植物叶片、动物组织切片、微生物培养物等。

2. 实验仪器:显微镜、载玻片、盖玻片、滴管、酒精灯、镊子、切片刀、剪刀等。

四、实验步骤1. 准备工作:将显微镜擦拭干净,调整好焦距,调整好照明。

2. 观察植物叶片:(1)将植物叶片切成薄片,用滴管滴一滴水在载玻片上。

(2)将叶片薄片放在载玻片上,用盖玻片轻轻盖住。

(3)调整显微镜,观察叶片的细胞结构、组织构造等。

3. 观察动物组织切片:(1)将动物组织切片放在载玻片上。

(2)调整显微镜,观察动物组织的细胞结构、组织构造等。

4. 观察微生物培养物:(1)将微生物培养物滴在载玻片上。

(2)调整显微镜,观察微生物的形态、大小等。

5. 记录观察结果。

五、实验结果与分析1. 植物叶片:(1)细胞结构:叶片细胞呈长方形,细胞壁厚,细胞质丰富,细胞核明显。

(2)组织构造:叶片由表皮组织、叶肉组织和叶脉组织组成。

表皮组织细胞排列紧密,叶肉组织细胞排列疏松,叶脉组织细胞排列整齐。

2. 动物组织切片:(1)细胞结构:动物组织细胞呈多边形,细胞壁薄,细胞质丰富,细胞核明显。

(2)组织构造:动物组织由上皮组织、结缔组织、肌肉组织和神经组织组成。

上皮组织细胞排列紧密,结缔组织细胞排列疏松,肌肉组织细胞呈长条状,神经组织细胞呈神经纤维状。

3. 微生物培养物:(1)形态:微生物呈球形、椭圆形、杆状等。

(2)大小:微生物直径在0.5~5微米之间。

六、实验结论通过观察植物叶片、动物组织切片和微生物培养物,我们了解了不同生物的形态特征,掌握了显微镜的使用方法。

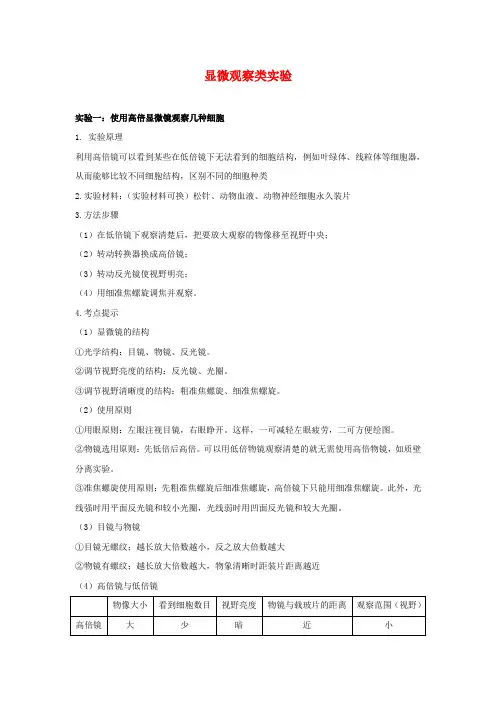

显微观察类实验实验一:使用高倍显微镜观察几种细胞1.实验原理利用高倍镜可以看到某些在低倍镜下无法看到的细胞结构,例如叶绿体、线粒体等细胞器,从而能够比较不同细胞结构,区别不同的细胞种类2.实验材料:(实验材料可换)松针、动物血液、动物神经细胞永久装片3.方法步骤(1)在低倍镜下观察清楚后,把要放大观察的物像移至视野中央;(2)转动转换器换成高倍镜;(3)转动反光镜使视野明亮;(4)用细准焦螺旋调焦并观察。

4.考点提示(1)显微镜的结构①光学结构:目镜、物镜、反光镜。

②调节视野亮度的结构:反光镜、光圈。

③调节视野清晰度的结构:粗准焦螺旋、细准焦螺旋。

(2)使用原则①用眼原则:左眼注视目镜,右眼睁开。

这样,一可减轻左眼疲劳,二可方便绘图。

②物镜选用原则:先低倍后高倍。

可以用低倍物镜观察清楚的就无需使用高倍物镜,如质壁分离实验。

③准焦螺旋使用原则:先粗准焦螺旋后细准焦螺旋,高倍镜下只能用细准焦螺旋。

此外,光线强时用平面反光镜和较小光圈,光线弱时用凹面反光镜和较大光圈。

(3)目镜与物镜①目镜无螺纹;越长放大倍数越小,反之放大倍数越大②物镜有螺纹;越长放大倍数越大,物象清晰时距装片距离越近(4)高倍镜与低倍镜(5)物像①显微镜所成像为倒像,即上下、左右均颠倒,即将物像颠倒180度,如观察“p”所成物像为“d”,但注意,顺时针方向流动的观察结果还是顺时针。

②将物像移动到视野中央时,玻片移动方向与物像偏离视野中央的方位相同,即在“左方”的向左方移,在“右下方”的向右下方移,此时需要注意的是题干描述为“偏向”,还是“要向”。

(6)污物位置分析①污物可能存在的位置:物镜、目镜或装片。

②判断方法:按照难易程度,从易到难进行排除,先移动装片,如果污物移动,说明污物在装片上;如果污物不移动,再转动目镜,如果污物也转动,说明污物在目镜上。

如果污物不转动,再转动转换器换用其他物镜,如果污物消失,说明污物在物镜上;此外,反光镜上的污点是看不到的。

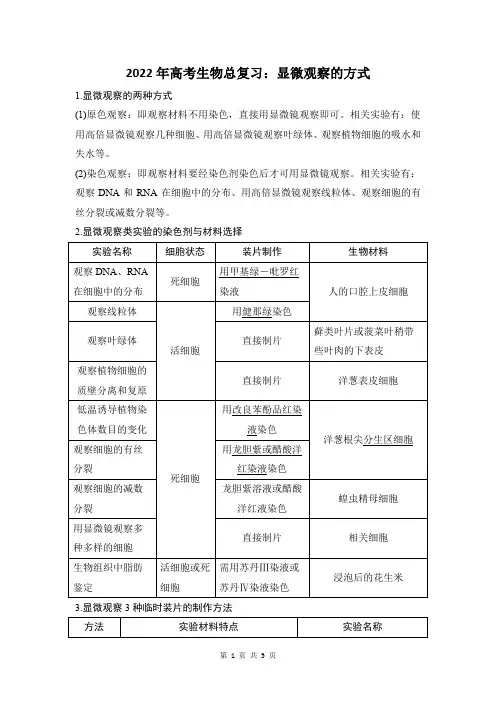

2022年高考生物总复习:显微观察的方式1.显微观察的两种方式(1)原色观察:即观察材料不用染色,直接用显微镜观察即可。

相关实验有:使用高倍显微镜观察几种细胞、用高倍显微镜观察叶绿体、观察植物细胞的吸水和失水等。

(2)染色观察:即观察材料要经染色剂染色后才可用显微镜观察。

相关实验有:观察DNA和RNA在细胞中的分布、用高倍显微镜观察线粒体、观察细胞的有丝分裂或减数分裂等。

2.显微观察类实验的染色剂与材料选择3.显微观察3种临时装片的制作方法【高考例证】1.(2016·江苏卷,19)下列实验都需要使用光学显微镜进行观察,有关实验现象描述合理的是()A.实验①B.实验②C.实验③D.实验④解析观察植物细胞的质壁分离和复原时,紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞中液泡大,占据整体细胞体积的绝大部分,呈紫色,不同细胞的细胞液浓度大小不同,质壁分离的位置、程度并不一致,A正确;用光学显微镜观察多种多样的细胞时,不能观察到核糖体,B错误;洋葱根尖分生区细胞呈正方形,多数细胞处于分裂间期,观察不到染色体,C错误;线粒体需染色后才能观察到清晰的形态且酵母菌无大液泡,D错误。

答案A2.(2015·山东卷,3)下列有关生物学实验的叙述,正确的是()A.叶绿体色素滤液细线浸入层析液,可导致滤纸条上色素带重叠B.低温诱导大蒜根尖时间过短,可能导致难以观察到染色体加倍的细胞C.用显微镜观察洋葱根尖装片时,需保持细胞活性以便观察有丝分裂过程D.将洋葱表皮放入0.3 g/mL蔗糖溶液中,水分交换平衡后制成装片观察质壁分离过程解析色素分离时,若滤液细线浸入层析液,不能分离出各色素带,A错误;低温诱导染色体数目加倍实验中,若诱导大蒜根尖时间过短,染色体数目可能并未加倍,B正确;用显微镜观察洋葱根尖细胞装片时,细胞在解离时已死亡,不可能再继续分裂进程了,C错误;观察植物细胞质壁分离时,先制作装片,再观察细胞质壁分离状况,D错误。

第1篇一、实验名称医学显微技术实验二、实验日期2023年X月X日三、实验目的1. 掌握显微镜的基本操作和保养方法。

2. 学习利用显微镜观察细胞结构,了解细胞的基本形态和功能。

3. 通过实验,提高实验操作技能和观察分析能力。

四、实验原理显微镜是一种放大仪器,可以观察肉眼无法看到的微小物体。

通过观察细胞结构,可以了解细胞的基本形态和功能,为后续的医学研究提供基础。

五、主要仪器与试剂1. 仪器:光学显微镜、载物台、显微镜支架、目镜、物镜、镜筒、光源、载玻片、盖玻片、滤纸、镊子等。

2. 试剂:盐酸酒精、苏木精染液、伊红染液、蒸馏水、生理盐水、磷酸盐缓冲液等。

六、实验步骤1. 显微镜的基本操作:熟悉显微镜的各个部件,了解显微镜的使用方法。

2. 细胞染色:将待观察的细胞制成玻片,进行苏木精-伊红染色。

3. 显微镜观察:将染色后的玻片置于显微镜下,调整光源和物镜,观察细胞结构。

4. 细胞结构观察:观察细胞核、细胞质、细胞器等结构,记录观察结果。

5. 实验数据整理:将观察结果进行整理,填写实验报告。

七、注意事项1. 操作显微镜时,注意手部清洁,避免污染显微镜。

2. 调整光源和物镜时,避免过度用力,以免损坏显微镜。

3. 观察细胞结构时,保持稳定的心态,仔细观察,避免主观臆断。

4. 实验过程中,注意记录观察结果,为后续分析提供依据。

八、实验结果1. 细胞核:呈蓝色,位于细胞中央,具有核仁。

2. 细胞质:呈红色,细胞核周围区域。

3. 细胞器:线粒体、内质网、高尔基体等,分布不均。

九、讨论本次实验通过观察细胞结构,了解了细胞的基本形态和功能。

显微镜在医学研究中具有重要作用,可以观察细胞在正常和病理状态下的变化,为疾病诊断和治疗提供依据。

在实验过程中,发现部分细胞器分布不均,可能与细胞功能有关。

此外,实验过程中,注意了显微镜的使用方法和注意事项,提高了实验操作技能。

十、实验结论通过本次实验,掌握了显微镜的基本操作和保养方法,了解了细胞的基本形态和功能。

竭诚为您提供优质文档/双击可除显微镜观察微生物形态的实验报告篇一:微生物实验报告:微生物形态观察实验一微生物形态观察一、实验目的1.巩固显微镜的使用方法,重点练习油镜的使用;2.认识细菌、放线菌和霉菌的基本形态特征和特殊结构;3.练习手绘微生物图片。

二、实验原理1.细菌基本形态细菌是单细胞生物,一个细胞就是一个个体。

细菌的基本形态有3种:球状,杆状和螺旋状,分别称为球菌、杆菌、螺旋菌。

球菌根据细胞分裂后排列方式的不同分为单球菌、双球菌、四联球菌、八叠球菌、链球菌、葡萄球菌等。

杆菌分为单杆菌、双杆菌、链杆菌等,是细菌中种类最多的。

螺旋菌分为弧菌和螺菌。

除此之外,还有一些特殊形态的细菌。

2.细菌特殊结构细菌的特殊结构包括荚膜、鞭毛、菌毛、芽孢等。

荚膜是某些细菌向细胞壁表面分泌的一层厚度不定的胶状物质,具有抗干燥、抗吞噬和附着作用。

鞭毛是某些细菌表面着生的1至数根由细胞内伸出的细长、波曲的丝状体,具有运动功能,在菌体上的着生位置、数目因菌种而异。

菌毛(又称纤毛)是在细菌体表的比鞭毛更细、更短、直硬,且数量较多的丝状体,与细菌吸附或性结合有关。

芽孢又称内生孢子,是某些细菌生长到一定阶段,在菌体内部产生的圆形、椭圆形或圆柱形休眠体,具有极强的抗热、抗辐射、抗化学药物和抗静水压等特性。

3.真菌的结构特征菌丝是构成真菌营养体的基本单位,是一种管状细丝。

可伸长并产生许多分枝,许多分枝的菌丝相互交织在一起,就叫菌丝体。

根据菌丝中是否存在隔膜可分为无隔膜菌丝和有隔膜菌丝。

为适应不同的环境条件和更有效地摄取营养满足生长发育地需要,许多真菌的菌丝可以分化成一些特殊的形态,这些特化的形态称为菌丝变态。

比如吸器、假根、子实体。

4.放线菌的结构特征放线菌的形态比细菌复杂些,但仍属于单细胞生物。

链霉菌是典型的放线菌,其细胞呈丝状分枝,菌丝直径很小,在营养生长阶段,菌丝内无隔,故一般呈多核的细胞状态。

当其孢子落在固体基质表面并发芽后,就不断伸长、分支并以放射状向基质表面和内层扩展,形成大量色浅、较细的具有吸收营养和排泄代谢废物功能的基内菌丝,同时在其上又不断向空间方向分化出颜色较深、直径较粗的分枝菌丝,这就是气生菌丝。

第1篇一、实验目的1. 熟悉显微镜的使用方法,掌握显微镜的构造和功能。

2. 通过观察不同生物样本,加深对细胞结构和组织形态的认识。

3. 提高实验操作技能,培养观察能力和分析问题的能力。

二、实验原理显微镜是一种利用光学原理放大微小物体的仪器。

通过显微镜,我们可以观察到肉眼无法直接看到的生物样本,如细胞、组织等。

显微镜主要由物镜、目镜、光源和载物台等部分组成。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:洋葱鳞片叶、口腔上皮细胞、人体皮肤切片等。

2. 实验仪器:显微镜、载玻片、盖玻片、镊子、滴管、纱布、吸水纸等。

四、实验步骤1. 准备工作:将显微镜擦拭干净,调整光源,确保视野明亮。

2. 制作临时装片:a. 取洋葱鳞片叶或口腔上皮细胞,用镊子轻轻撕取一小块,放入载玻片中。

b. 滴一滴生理盐水或清水于样本上,用盖玻片轻轻覆盖。

c. 将载玻片放在显微镜载物台上,用镊子调整样本位置,使其位于视野中心。

3. 观察:a. 从低倍镜开始,缓慢调节粗准焦螺旋,使样本清晰可见。

b. 逐渐更换高倍镜,继续调节焦距,观察细胞和组织的形态结构。

c. 对不同样本进行观察,比较其形态和结构特点。

4. 绘图与分析:a. 用铅笔在纸上描绘观察到的细胞和组织的形态。

b. 分析不同样本的细胞结构和组织特点,总结实验结果。

五、实验结果与分析1. 洋葱鳞片叶细胞:a. 细胞呈长方形,具有明显的细胞壁和细胞膜。

b. 细胞核位于细胞中央,核仁明显。

c. 细胞质中分布着大量的淀粉粒。

2. 口腔上皮细胞:a. 细胞呈扁平状,细胞膜较薄。

b. 细胞核位于细胞中央,核仁不明显。

c. 细胞质中分布着丰富的线粒体和内质网。

3. 人体皮肤切片:a. 皮肤由表皮、真皮和皮下组织组成。

b. 表皮由多层细胞组成,细胞排列紧密。

c. 真皮富含血管和神经,细胞排列疏松。

六、实验讨论1. 通过本次实验,我们了解了显微镜的使用方法,掌握了观察细胞和组织的基本技能。

2. 观察到的细胞和组织的形态结构特点与细胞的功能密切相关。

实验名称:使用高倍显微镜观察几种细胞时间 实验分组桌号 姓名及合作者 指导老师一、显微镜的结构及使用方法 1.显微镜的结构及名称2.物镜和目镜的比较3.观察材料及处理普通显微镜能够观察的材料,必须是薄的、近乎透明的。

所以应根据实验目的来选择相应 的材料。

本实验的主要目的是观察不同细胞的异同点,不是观察特定的结构,因此,宜选择 单细胞(酵母菌、红细胞等)或取材方便的细胞(蛙的上皮细胞、水绵等)。

4.显微观察中装片的移动(1)显微镜下所成的像与实物相比是倒置的,即显微镜成倒像。

若观察的实物为“b ”,则显 微镜中看到的物像应为“q ”,将物像旋转1800与实物相同。

(2)视野中物像的移动方向与装片中实物的运动方向正好相反。

若物像偏向右下方,装片也 应向右下方移动才能将其移至视野中央。

5.显微镜的放大倍数计算(1)放大倍数是指物像的长度或宽度与实物长度或宽度的比例。

镜头种类有无螺纹长度 放大倍数 视野大小、明暗物镜有长 大 小而暗 短 小 大而亮 目镜无长 小 大而亮 短大小而暗(2)放大倍数=目镜放大倍数×物镜放大倍数,这里的放大倍数指的是长度或宽度,而不是面积或体积。

(3)放大倍数与视野范围内细胞数量变化的关系:①一行细胞数量的变化,可根据放大倍数与视野范围成反比的规律计算。

②圆形视野范围内细胞数量的变化,可根据看到的实物范围与放大倍数的平方成反比的规律计算。

特别提醒使用显微镜的注意事项①下降镜筒时双眼要从侧面平视物镜,使之接近载玻片,但不能接触,目的是防止弄坏装片或镜头。

②对光时应用大光圈和小倍数的物镜。

③调成高倍镜前应将目标移至视野中央,换上高倍镜后只调节细准焦螺旋。

二、观察几种细胞的显微结构三、作业:请在下面方框中画一个高倍镜下的动物或植物细胞。

高中生物里常考的15个实验原理和实验步骤,特别详细!高考生物常考的15个实验原理和实验步骤一、用显微镜观察多种多样的细胞1.实验原理(1)放大倍数的计算,显微镜的放大倍数等于目镜放大倍数与物镜放大倍数的乘积。

(2)放大倍数的实质:放大倍数是指放大的长度或宽度,不是指面积或体积。

(3)高倍显微镜的作用:可以将细胞放大,更清晰地观察到细胞的形态、结构,有利于区别不同的细胞。

2.操作步骤【深度思考】(1) 如何区分目镜与物镜,其长短与放大倍数之间存在怎样的关系?提示:目镜无螺纹,物镜有螺纹。

物镜越长,放大倍数越大;目镜越长,放大倍数越小。

(2) 为什么要先用低倍镜观察清楚后,把要放大观察的物像移至视野中央,再换高倍物镜观察?提示:低倍镜下视野范围大,而高倍镜下视野范围小,如果直接用高倍物镜观察,往往由于观察的物像不在视野范围内而找不到。

因此,需要先用低倍镜观察清楚,并把要放大观察的物像移至视野中央,再换高倍物镜观察。

(3) 如何把物像移到视野中央?提示:物像在视野中偏向哪个方向,装片就向哪个方向移动,简称“偏哪移哪”。

(4) 若视野中出现一半亮一半暗;观察花生切片标本材料一半清晰一半模糊不清,出现上述两种情况的可能原因分别是什么?提示:前者可能是反光镜的调节角度不对;后者可能是由花生切片厚薄不均匀造成的。

(5) 若所观察视野中有“污物”,应如何判断“污物”位置?提示:[方法技巧]1.关注显微镜使用的“4”个易错点(1) 必须先用低倍物镜观察,找到要观察的物像,移到视野中央,然后再换用高倍物镜。

(2) 换用高倍物镜后,不能再转动粗准焦螺旋,只能用细准焦螺旋来调节。

(3) 换用高倍物镜后,若视野太暗,应先调节遮光器(换大光圈)或反光镜(用凹面反光镜)使视野明亮,再调节细准焦螺旋。

(4) 观察颜色深的材料,视野应适当调亮,反之则应适当调暗。

2.显微镜下细胞数目的两种计算方法若视野中的细胞为单行,计算时只考虑长度和宽度;若视野中充满细胞,计算时则要考虑面积的变化。

高中生物(必修)实验归类徐以润江苏灌南县高级中学(222500)1.显微镜观察类实验(2)显微镜观察类实验应注意的问题①注意取材;根据观察对象采用合适的材料,如观察有丝分裂应选取根尖分生区细胞;观察质壁分离与复原应选取成熟的植物细胞等。

②注意材料处理:根据不同材料,不同的观察对象,做不同的材料处理,如浸泡、染色、解离、保持生活状态等。

③注意制片方法:显微观察实验要用装片,不同材料用不同的制片方法。

装片法(把整个实验材料制成装片,如用葫芦藓观察叶绿体),切片法(把材料切成薄片,以便观察,如脂肪鉴定),压片法(把材料压碎成一薄层.以便观察,如观察根尖有丝分裂)。

④注意光学显微镜的使用方法。

2.鉴别类实验(l)在此类实验中,常利用某种试剂对生物体或细胞中成分进行鉴别,针对不同的鉴别对象,采用不同的试剂。

归类如下:(2)鉴别类实验应注意的问题①实验结论常根据特定的颜色反应来确定。

②有些可不设立对照实验,若需设立,应增设一组,加入已知的待检测物质,如验证唾液淀粉酶是蛋白质,对照组可加入稀释的鸡蛋清。

③注意选择合适的试剂,并注意试剂使用的特殊要求,如加热煮沸等。

3.实习和研究性课题此类实验常通过调查法,调查法中常使用统计技术和测量技术。

4.探究性和验证性实验此类实验需要对某些生物学现象作出合理化的假设并通过设计实验进行验证。

如教材中“比较过氧化氢酶与Fe3+的催化效率”、“探索淀粉酶对淀粉和蔗糖的作用”、“温度对酶活性的影响”、“探究环境因素对光合作用强度的影响”、“植物向性运动的实验设计与观察”等。

这类实验要求高,开放性强。

探究和验证性实验要注意的问题:(1)分清实验组和对照组。

(2)分析实验设计中的单一变量。

(3)注意实验操作步骤的前后顺序要有逻辑性(前因后果),步步有理,环环相扣,各步骤要严密、完整。

(4)注意实验用具与试剂及需要控制的实验条件。

(5)注意实验结果的观察、记录、分析和结论,确定对实验结果的观察内容和合适的观察方法,最后对结果作出科学的解释并得出正确的结论。

显微观察类实验-、实验∶高倍显微镜的使用和叶绿体的观察1.实验原理:叶绿体存在于叶肉细胞的细胞质基质中,呈绿色、扁平的椭球形或球形,形态较大,颜色和形状与细胞其他部分明显不同,可在高倍镜下观察。

2.方法步骤:取材→制片→观察。

3.注意事项:(1)装片内的叶片应时刻浸润在水滴中,保持细胞的正常形态。

(2)必须使用高倍显微镜才能看清,注意高倍物镜的使用。

(3)使用显微镜观察物体,要强调的原则就是先用低倍镜后用高倍镜。

例1下列关于叶绿体在细胞中的分布的叙述,正确的是A.在强光下,叶绿体以侧面对番光源,以接受较多的光B.在弱光下,叶绿体以较犬的面对考光源,了以接受受多的光C.在弱光下,叶绿体会较多的聚集在背光的一侧D.对于一般的叶片,背光面的细胞中含有较多的叶绿体[解析]在细胞中,叶绿体的分布与是否有光照、光照的强弱有密切的关系。

在强光下,叶绿体以侧面对者光源,以减小强光对叶绿体的伤害。

在弱光下,叶绿体不仅较多聚集在向光面,而且以最大的表面朝向光源。

一般的叶子,上面较下面颜色深,走因为近上装面的叶肉细胞排列整齐、紧密,而且其中含有叶绿体较多的缘故。

说明叶绿体在细胞中是运动着的,这种运动体现了活细胞时变化的环境条件的一种应激反应,这与细胞及叶绿体的功能是相适应的。

[答案]B[变式1]用高倍显狱镜观察裳片的程序是①转动转换器把低倍物镜移走,换上高倍物镜②在低倍镜下找到目标③将目标移到视野中央④调细淮焦螺旋和反光镜,直到视野适宜、物像清晰为止A.②③④①B.②③①④C.②④①③D.③④②①【例2】生物学实验中常用普通显微镜,试回答:(1)一个细小物体若被显微镜放大50倍,这里“被放大50倍”是指该标本的A.体积B.表面积C.保的面积D.长度或宽度(2)当显微镜的目镜为10×、物镜为10×时,在视野直径范围内看到一行相连的8个细胞,若目镜不变.物镜换成40×时,则在视野中可看到细胞A.2个B.4个C.16个D.32个(3)在光照明亮的实验里,用白色洋葱表皮细胞做质壁分离实验。

在显微镜视野中能清晰看到细胞壁,但看不清楚细胞是否发生质壁分离。

为便于判断,此时应A.改用凹面反光镜、放大光圈B.改用凹面反光镜、缩小光圈C.改用平面反光镜、放大光圈D.改用平面反光铣、缩小光圈(4)某学生在实验时,先用一块洁净纱布揩试镜头,再在一干净载玻片中央滴一滴清水,放入一小块生物组织切片,小心展平后,放在显微镜载物台正中央,并用弹簧夹片压住,然后在双眼侧视下,将物镜降至距玻片标本约1 cm~2 cm处停止。

用左眼朝目镜里观察,同时转动粗准点螺旋,缓缓上升镜筒。

请指出该生操作中不正确的地方:①。

②。

③。

[解析]本题考查了显微镜的放大原理、构造和调节、观察使用方法及显微镜的护理等知识。

正确的解答,必须建立在这些知识的基础上。

显微镜的放大倍数是指长度或宽度的放大,如长度或宽度放大n倍,面积则放大n2倍。

而视野范围直径缩小n倍,视野范围面积缩小n2倍。

当由“目镜为10×,物镜为10×”换成“目镜为10×,物镜为40×”时,放大倍数增大4倍,视野直径应缩小4倍。

故只能看到这行细胞的数目为8×1/4=2个。

假若原来视野范围内共有64个细胞。

由于视野面积缩小42=16倍,故只能看到该范围的64×1/16=4个细胞。

(1)放大倍数是指长度或宽度,而不是面积或体积。

(2)显微镜放大倍数越高,视野越小,看到的细胞数目也减少。

(3)看不清楚细胞是否发生质壁分离,是由于光线太强。

应将视野调暗,增大反差。

方法是缩小光圈和改用平面镜。

(4)错误有三处:①用一块洁净纱布揩拭镜头(镜头应用擦镜纸揩拭,不能用纱布揩拭);②未加盖玻片;③物镜降至距玻片标本约l cm~2 cm处停止(应将物镜降至距坡片标本0.5cm~l cm处)。

[答案](1)D (2)A (3)D (4)见解析[变式2]用显微镜的一个目镜分别与四个不同倍数的物镜组合来观察血细胞涂片。

当成像清晰时,每一物镜与载坡片的距离如图所示。

如果载玻片位置不变,哪一物镜在一个视野中看到的细胞最多A.a B.b C.c D.d二、典验:细胞质流动的观察1.实验原理:活细胞的细胞质处于不断运动的状态,细胞代谢越旺盛,细胞质流动越快,叶绿体形态较大,清晰可见,叶绿体在细胞质中的运动是细胞质流动的重要标志。

2.方法步骤:培养→制片→观察3.注意事项:(l)本实验选材十分重要,不同的植物细胞质流动速度不一样,若流动太慢则在显微镜下难以察觉,故最好选用黑藻幼叶。

(2)观察细胞质的流动关键是选好参照物,如细胞中某个叶绿体,通过观察其位置变化来判断细胞质的流动及方向。

每个细胞中细胞质的流动基本上是一致的。

(3)装片中材料应始终保持有水状态,故水分过少时要及时添加。

(4)观察中如发现细胞质不流动或流动很慢,可采用增强细胞呼吸作用的方法来加速细胞质的流动。

如:将载玻片置于白炽灯下烘热,切伤部分叶片,观察时用25℃的水浸润叶片。

(5)最好寻找靠近叶脉部位的细胞进行观察,此处细胞水分供应充足容易观察到细胞质的流动。

【例3】把叶绿体作为细胞质流动的标志物是因为A.叶绿体在不同强度的光下会以不同的面朝向光源B.如果没有标志物,细胞质的流动就难以察觉C.只有叶绿体寺颗粒可以移动,细鸦质基质不流动D.细胞质基质是流动的,细胞器是不运动的[解析]细胞质包括细胞器和细胞质基质。

细胞质基质是不断流动的,悬浮在基质中的细胞器也会随之运动,所以叶绿体等颗粒位置的改变证明了细胞质是流动的。

因为细胞质的流动速度慢,所以没有标志物难以察觉。

为了观察方便,要选择体积较大的细胞器,如叶绿体等作为标志物。

而叶绿体随光照强度不同,以不同的面朝向光源是对光照的适应性反应,虽然与细胞质流动有关,但不能以此作为细胞质流动的标志。

[答案]B[变式3]下列关于细胞质流动的叙述中,不正确的走A.细胞质流动的标志是叶绿体等颗粒位置的移动B.细胞质流动的方式是多样的,有的沿细胞壁环形流动,也有的成管状或线条状流动C.有的植物的细胞质能流动,有的不能流动,所以实验时要选好材料D.细胞质的流动速度,在不同的温度等环境条件下有所不同【例4】下列操作中,不属于加速黑藻细胞的细胞质流动的方法是A.放在光下培养B.放在20℃~25℃的水中C.煮沸D.切伤部分叶片[解析]细胞质的流动受如胞的代谢状况和外界环境因素的影响。

适宜的光照、温度、pH、生长素等增进细胞代谢作用的因素,都可以促进细胞质的流动。

反之,不利的环境变化和某些化学药品,如麻醉剂等,则可抑制细胞质的流动。

“煮沸”即高温,会使细胞死亡。

[答案]C[变式4]供观察用的黑藻,事先放在光照、室温条件下培养,其目的是A.抑制细胞的呼吸作用B.促进细胞质的流动C.防止黑藻的死亡D.促进黑藻细胞的生长【例5】下图为黑藻细胞质环流示意图,视野中的叶绿体位于液泡的右方,细胞质环流的方向为逆时针。

则实际上,黑藻细胞中叶绿体的位置和细胞质环流的方向分别为A.叶绿体位于液泡的右方、细胞质环流的方向为顺时针B.叶绿体位于液泡的左方、细胞质环流的方向为逆时针C.叶绿体位于液泡的右方、细胞质环流的方向为逆时针D.叶绿体位于液泡的左方、细胞质环流的方向为顺时针[答案]B[变式5]请依据“用高倍显微镜观察叶绿体和细胞质的流动”实验,回答下列问题:(1)制作临时装片时,应首先把材料放在光下或20℃~25℃水中培养,目的是(2)为什么常以植物细胞中的叶绿体作为观察的依据?(3)请在右边方框内画出一个黑藻细胞质流动示意图。

并简要说明细胞质流动对活细胞完成生命活动有什么意义?三、实验:观察粒物细胞的有丝分裂1.实验原理:植物体中,有丝分裂常见于根尖、茎尖等分生区细胞;细胞核内染色体容易被碱性染料着色;可以在高倍镜下观察到植物有丝分裂的各个时期。

2.方法步骤:洋葱根尖的培养→装片的制作:取材→解离→漂洗→染色→制片→观察→绘图。

3.注意事项:(1)漂洗的目的是洗去根中多余的解离液,以免影响染色并中止解离,因为解离液中含HCl 溶液,而用来染色的染料呈碱性,另一方面可能会腐蚀显微镜的镜头.解离的程度要适当,时间太短,细胞没有分离开;时间太长,细胞被破坏。

(2)本实验观察的重点是染色质、染色体,而染色质和染色体都容易被碱性染料染色。

通过染色,染色质和染色体与细胞的其他部分区别明显,便于观察。

染色的时间和浓度要控制适当。

(3)用拇指轻轻压载玻片的目的是使组织细胞分散开以便于观察。

压片结束后,要将盖玻片上面的载玻片拿走,然后进行观察。

压片要均匀用力。

(4)在一个视野里不容易找全有丝分裂各个时期的细胞,而在一块装片上一般是可以找全的。

因为根尖分生区细胞的有丝分裂有一定的周期性,分裂间期的持续时间比分裂期长得多,在一个视野里绝大多数的细胞处于分裂期;又由于分生组织中细胞的分裂是非同步化的,在一群细胞中,只要仔细找,就可以找到各个时期的细胞。

(5)在实验中之所以用洋葱(还可用蚕豆、大蒜等)是因为这些材料容易得到,并且其染色体数目较少,容易观察。

【例6】以下是几位同学在进符细胞分裂实验操作的情况,请分析:实验中甲同学从解离液中取出材料,立即染色,结果实验效果很差。

乙同学将染色好的材料立即放在载玻片上观察,也看不清细胞。

丙同学将制好的装片直接放在高倍镜下,花了很长时间找不到细胞。

丁同学在正确地进行了一系列操作后,镜检时在呈长方形的细胞中无法找到分裂的细胞。

(1)甲操作上的错误是,实验效果差的原因是。

(2)乙操作上的错误是,看不清细胞的原因是。

(3)丙操作上的错误是(4)丁找不到分裂的细胞的原因是[解析]制作装片的顺序是:解离→漂洗→染色→制片。

(1)如果解离后不漂洗,解离液会继续解离,解离过度,细胞会腐烂,还会使染色剂失效(酸碱中和),将导致实验效果差。

(2)如果染色后不经过压片就直接观察,则由于细胞重叠而看不清细胞。

(3)高倍镜视野小,更难寻找目标。

正确方法是,先用低倍镜找到目标细胞,然后把目标移至视野中央,再用高倍镜观察。

(4)分生区生长点细胞的特点是:细胞呈正方形,排列紧密,有的正在分裂。

伸长区的细胞呈长方形,不会分裂。

要寻找正在分裂的细胞,只能在分生区生长点细胞里找。

[答案](1)没有经过漂洗;盐酸继续解离,染色效果差(2)没有经过压片;细胞重叠(3)应先在低倍镜下操作(4)观察的不是生长点细胞(或观察的是伸长区细胞)[变式6]一同学观察洋葱根尖细胞有丝分裂装片时,发现被观察的材料边缘为浅蓝色,中间为白色,下列有关对这-现象的分析,正确的是A.染色时间过长B.染色时间过短C.解离不充分D.漂洗不彻底【例7】下列各项中为观察动物细胞有丝分裂的理想的材料是A.活的肝细胞B.成熟的红细胞C.睾丸组织细胞D.马蛔虫受精卵[解析]这是一道知识迁移能力题。