分子病与先天性代谢缺陷病

- 格式:ppt

- 大小:383.00 KB

- 文档页数:18

第九章分子病与先天性代谢缺陷病分子病与代谢缺陷病⏹基因突变或基因缺陷可导致其编码蛋白质的结构或合成量异常,引起机体功能障碍而导致疾病。

⏹根据突变基因编码蛋白质的功能及对机体所产生的影响不同,这类疾病分为分子病和先天性代谢缺陷病。

第一节分子病⏹广义分子病⏹狭义分子病⏹指由DNA分子核苷酸改变导致蛋白质分子结构或合成数量异常,直接引起机体功能障碍的一类疾病。

根据蛋白质功能差异,分子病分为:⏹血红蛋白病⏹血浆蛋白病⏹受体蛋白病⏹膜转运载体蛋白病⏹胶原蛋白病⏹蛋白质构象病。

什么是镰刀形贫血?引起的原因是什么?一、血红蛋白病⏹血红蛋白病:由于珠蛋白基因变异或缺陷引起血红蛋白分子结构异常或合成速率降低所导致的遗传性血液病。

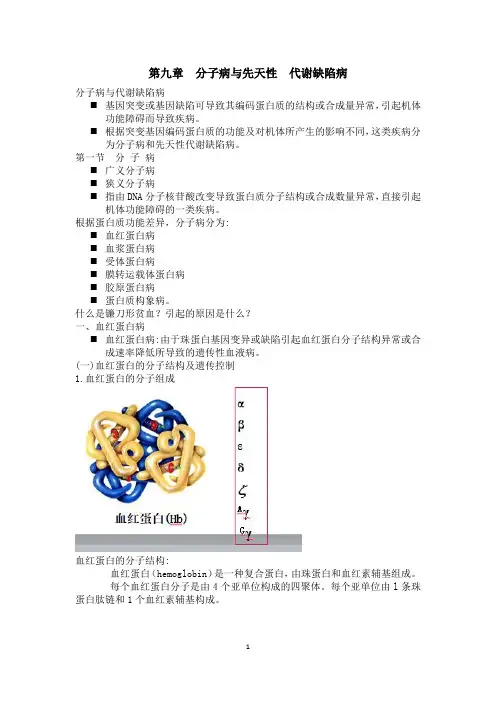

(一)血红蛋白的分子结构及遗传控制1.血红蛋白的分子组成血红蛋白的分子结构:血红蛋白(hemoglobin)是一种复合蛋白,由珠蛋白和血红素辅基组成。

每个血红蛋白分子是由4个亚单位构成的四聚体。

每个亚单位由l条珠蛋白肽链和1个血红素辅基构成。

2.人类血红蛋白的类型及肽链组成人类正常血红蛋白的组成和发育变化3.血红蛋白的遗传控制(1)α珠蛋白基因簇(2)β珠蛋白基因簇(二)珠蛋白基因突变1.单个碱基替换2.移码突变3.密码子缺失或插入4.融合基因(三)异常血红蛋白症⏹异常血红蛋白症:由于珠蛋白基因突变导致珠蛋白肽链结构或功能异常所致的疾病。

⏹全世界已发现681种异常血红蛋白。

⏹国内发现67种,20种世界首次报道。

⏹仅约40%的异常血红蛋白对人体有不同程度的功能障碍。

1.镰形细胞贫血症发病机制: 血红蛋白β6谷氨酸→缬氨酸,导致正常HbA变成异常HbS 。

遗传方式:AR2.Hb Bristol不稳定血红蛋白病发病机制: 血红蛋白β67缬氨酸→蛋氨酸, 导致血红蛋白分子稳定性减低, 形成Heinz小体。

遗传方式:AD不完全显性3.血红蛋白M(HbM)病发病机制:珠蛋白链中与血红素铁原子连接的组氨酸被其他氨基酸替代,使Fe2+变成Fe 3+,形成高铁血红蛋白。

医学遗传学名词解释(生化遗传学)1、分子病(molecular disease)分子病是指基因突变使蛋白质的分子结构或合成的量异常直接引起机体功能障碍的一类疾病。

包括血红蛋白病、血浆蛋白病、受体病、膜转运蛋白病、结构蛋自缺陷病、免疫球蛋白缺陷病等。

2、先大性代谢缺陷病(inborn errors of metabolism)先天性代谢缺陷也称遗传性酶病,指由于遗传上的原因(通常是基因突变)而造成的酶蛋白质分子结构或数量的异常所引起的疾病。

3、融合基因(fusion gene)融合基因指由两种不同基因的局部片段拼接而成的DNA片段。

4、血友病(hemophilia)血友病是一类遗传性凝血功能障碍的出血性疾病,包括血友病A,血友病B及血友病C。

5、受体病(receptor disease)由于受体蛋白的遗传性缺陷导致的疾病称为受体病。

6、血红蛋白病(hemoglobinopathy)血红蛋白病是由于红蛋白分子合成异常引起的疾病,习惯上分为血红蛋白病和地中海贫血两类。

7、结构蛋白病(structural of protein disease)结构蛋自缺陷病是构成细胞的基本结构和骨架的蛋白的遗传性缺陷引起的疾病,主要包括胶原蛋自病、肌营养不良症等。

8、膜转运蛋白病(membranous transmitted protein disease)由于膜转运蛋白的遗传缺陷导致的疾病称为膜转运蛋白病。

如胱氨酸尿症、囊性纤维样变及先天性葡萄糖、半乳糖吸收不良症等。

9、地中海贫血(tha1assemia )地中海贫血是指由于某种或某些珠蛋白链合成速率降低,造成一些肽链缺乏,另一些肽链相对过多,出现肽链数量的不平衡,而导致的溶血性贫血10、镰状细胞贫血(sick1e cel1 anemia)镰状细胞贫血是因β珠蛋白基因缺陷而引起的一种疾病,呈常染色体隐性遗传。

泰山护理职业学院教案课程名称:遗传学授课班级:授课人:教案编号:授课题目: 分子病及代谢性缺陷授课类型:讲授授课时数: 2一、教学目标知识目标:1.掌握:分子病和先天性代谢缺陷的概念。

2.熟悉:常见的分子病和常见的先天性代谢缺陷的发病机制。

3.了解:常见分子病和先天性代谢缺陷的临床表现。

能力目标:能知道代表性的分子病及先天代谢缺陷的发病机制及遗传特点情感目标:进一步理解现象和本质的辨证关系。

二、教学重点、难点重点: 1. 分子病和先天性代谢缺陷的概念。

2.常见的分子病和常见的先天性代谢缺陷的发病机制。

难点: 2.常见的分子病和常见的先天性代谢缺陷的发病机制。

三、教学资源教材:《医学遗传学》第1版王英南主编中国医药科技出版社教具:多媒体四、教法与学法教法:1.理论讲授为主,结合人类常见的分子病和先天性代谢缺陷的典型案例,提高学生对遗传病的认识。

2.利用多媒体课件展示,使学生掌握分子病和先天性代谢缺陷的发病机理和遗传特点。

学法:1.加强学生理论联系实践,分析分子病和先天性代谢缺陷的遗传,提高学生的综合实践能力。

2.做一些相关的课后练习,通过做练习巩固已学过的知识,发现薄弱环节及时查缺补漏,增强学习效果。

五、教学过程(一)检查复习单基因病的概念的主要类型。

(二)导入新课《中国优生与遗传杂志》1997年第02期陈扶持、蔡达煌报道了一个病例。

一名汉族6岁男孩第3胎足月顺产,出生后即发现尿布黑染,年长后发现尿呈酱油色,放置时间较长渐变黄褐色,最后变黑色,新鲜尿液色泽正常,吃肉类、蛋类食物变黑较快,吃清淡食物则尿色浅,感冒时尿色加深。

伴身体矮小,智能发育正常。

你想知道男孩得的是什么“怪病”吗?这个男孩长大后还会有哪些变化?通过本章的学习,你将找到答案。

(三)讲授新课(板书设计)第七章分子病和先天性代谢缺陷基因突变引起基因所编码的多肽链发生相应的改变,从而引起蛋白质在质和量上发生改变。

如果蛋白质的改变是无害的,这种改变只会形成人体遗传的差异性;如果蛋白质的改变是异常的,就会引起各种疾病。

《医学遗传学》答案第1章绪论一、填空题1、染色体病单基因遗传病多基因遗传病线粒体遗传病体细胞遗传病2、突变基因遗传素质环境因素细胞质二、名词解释1、遗传因素而罹患的疾病成为遗传性疾病或遗传病,遗传因素可以是生殖细胞或受精卵内遗传物质结构和功能的改变,也可以是体细胞内遗传物质结构和功能的改变。

2、主要受一对等位基因所控制的疾病,即由于一对染色体(同源染色体)上单个基因或一对等位基因发生突变所引起的疾病。

呈孟德尔式遗传。

3、染色体数目或结构异常(畸变)所导致的疾病。

4、在体细胞中遗传物质的改变(体细胞突变)所引起的疾病。

第2章遗传的分子基础一、填空题1、碱基替换同义突变错义突变无义突变2、核苷酸切除修复二、选择题 1、A三、简答题1、⑴分离律生殖细胞形成过程中,同源染色体分离,每个生殖细胞中只有亲代成对的同源染色体中的一条;位于同源染色体上的等位基因也随之分离,生殖细胞中只含有两个等位基因中的一个;对于亲代,其某一遗传性状在子代中有分离现象;这就是分离律。

⑵自由组合律生殖细胞形成过程中,非同源染色体之间是完全独立的分和随机,即自由组合定律。

⑶连锁和交换律同一条染色体上的基因彼此间连锁在一起的,构成一个连锁群;同源染色体上的基因连锁群并非固定不变,在生殖细胞形成过程中,同源染色体在配对联会时发生交换,使基因连锁群发生重新组合;这就是连锁和交换律。

第3章单基因遗传病一、填空题:1、常染色体显性遗传、常染色体隐性遗传、X连锁隐性遗传、X连锁显性遗传2、系谱分析法3、具有某种性状、患有某种疾病、家族的正常成员4、高5、常染色体、无关6、 1/4、2/3、正常、1/27、半合子8、 Y伴性遗传 9、环境因素 10、基因多效性11、发病年龄提前、病情严重程度增加 12、表现型、基因型二、选择题——A型题1、B2、A3、C4、D5、D6、A7、D8、BB型题1、A2、D3、B4、C5、D6、C7、B8、C三、名词解释:1、所谓系谱(或系谱图)是从先证者入手,追溯调查其所有家族成员(直系亲属和旁系亲属)的数目、亲属关系及某种遗传病(或性状)的分布资料绘制而成的图解。

分子病分子病(molecular disease)由于遗传上的原因而造成的蛋白质分子结构或合成量的异常所引起的疾病。

蛋白质分子是由基因编码的,即由脱氧核糖核酸(DNA)分子上的碱基顺序决定的。

如果DNA分子的碱基种类或顺序发生变化,那么由它所编码的蛋白质分子的结构就发生相应的变化,严重的蛋白质分子异常可导致疾病的发生。

实际上任何由遗传原因引起的蛋白质功能异常所带来的疾病都是分子病,但习惯上把酶蛋白分子催化功能异常引起的疾病归属于先天性代谢缺陷而把除了酶蛋白以外的其他蛋白质异常引起的疾病称为分子病。

分子病这一名词是1949年美国化学家L.C.波林在研究镰形细胞贫血症时提出的,他发现患者的异常血红蛋白β链N端的第6位的谷氨酸被缬氨酸所替代并把它称为血红蛋白S(HbS)。

迄今已发现的血红蛋白异常达300多种,包括由于血红蛋白分子结构异常导致的异常血红蛋白病和血红蛋白肽链合成速率异常导致的血红蛋白病如地中海贫血。

分子病除了血红蛋白病以外,还有各种血浆白蛋白异常、球蛋白异常、脂蛋白异常、铜蓝蛋白异常、转铁蛋白异常、补体异常、受体蛋白异常等。

目前已能应用遗传工程的方法作血红蛋白病等分子病的产前诊断(见重组DNA 技术)。

例如α-地中海贫血(巴特氏胎儿水肿综合征)是由4个α结构基因全部缺失引起的。

通过分析羊水中胎儿脱屑细胞的DNA分子是否存在α珠蛋白基因即可诊断本病。

分析时先提取人类α珠蛋白信使核糖核酸(mRNA),用反向转录酶制备互补DNA(cDNA),再将cDNA用32P标记,然后与从羊水细胞中分离获得的DNA 进行分子杂交,再用放射自显影的吸印法来检查,即可判定是否有珠蛋白基因存在。

在某些情况下,限制性核酸内切酶的方法更为优越。

由于基因突变可以造成某种限制酶切点的丧失或新切点的出现。

在这种情况下,用同一种限制酶处理正常的和发生突变的基因就会出现长短不相同的DNA片段。

例如用限制酶HpaI切割正常人的D NA,切点是在距β珠蛋白基因3′端5 000个核苷酸处,切下的β基因包含在一个7个碱基对(7.6Kb)的DNA片段中。