中国编辑出版史——历史发展的印记

- 格式:doc

- 大小:22.00 KB

- 文档页数:1

编辑工作发展史编辑工作作为一项重要的职业,其发展历史源远流长。

从古代的手稿整理到现代的数字出版,编辑工作一直在促进人类思想和文化的传播。

本文将从不同时期的编辑工作发展历程中挖掘其演变脉络,介绍编辑工作在历史上的重要变革和影响。

古代手稿整理在古代,文字记录和文献整理是一项非常受尊敬的工作。

在中国、印度、中东等古老文明中,有很多人致力于整理古籍、宗教经典等文献。

这些手稿整理工作者不仅需要对文字本身有深刻的理解,还需要具备较强的校对、排版和整理能力。

他们通过将散乱的手稿整理成规范的文本,为后人保留了丰富的历史和文化资料。

印刷术的发明15世纪,德国发明了活字印刷术,这一技术的出现极大地促进了编辑工作的发展。

印刷术的出现使得书籍的复制和传播效率大大提高,编辑工作者也因此迎来了前所未有的发展机遇。

他们逐渐从手稿整理转变为对书籍和期刊内容进行修订和编辑,为印刷物的质量和规范化贡献了力量。

这一时期的编辑工作者还包括书商和批评家,他们为了满足读者的需求,不断改进和完善编辑工作的流程。

编辑出版的专业化19世纪,随着出版业的发展和文化产业的兴起,编辑工作开始逐渐专业化。

一批有文学造诣、专业素养和审美能力的编辑陆续涌现,他们通过对作品的审查、修订和选编,推动了文学创作和出版业的繁荣。

其中诸如法国的马克斯·德普克(Maxime Du Camp)等编辑们,由于对现代法国文学的推动,为编辑工作的专业化奠定了基础。

数字化时代的编辑工作20世纪末,随着信息技术的发展和数字化出版的兴起,编辑工作迎来了新的挑战和机遇。

作为一项信息处理和管理工作的编辑,需要不仅具备扎实的文字功底,还要熟练掌握计算机技术、数据处理和网络出版等现代编辑工具。

编辑还需要与作者、排版设计师等专业人士密切合作,共同完成数字出版物的制作。

总结编辑工作是一项古老而又不断发展的艺术与科学。

从手稿整理到数字化出版,编辑工作者一直以其对文本的修订和规范化,推动着人类思想与文化的传播与交流。

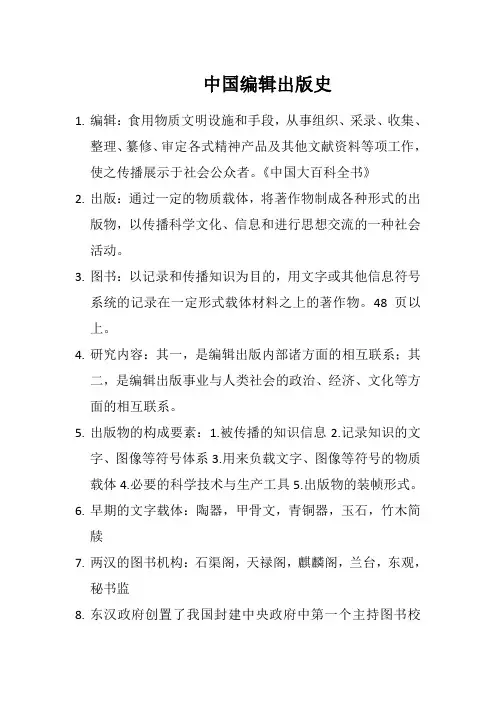

中国编辑出版史1.编辑:食用物质文明设施和手段,从事组织、采录、收集、整理、纂修、审定各式精神产品及其他文献资料等项工作,使之传播展示于社会公众者。

《中国大百科全书》2.出版:通过一定的物质载体,将著作物制成各种形式的出版物,以传播科学文化、信息和进行思想交流的一种社会活动。

3.图书:以记录和传播知识为目的,用文字或其他信息符号系统的记录在一定形式载体材料之上的著作物。

48页以上。

4.研究内容:其一,是编辑出版内部诸方面的相互联系;其二,是编辑出版事业与人类社会的政治、经济、文化等方面的相互联系。

5.出版物的构成要素:1.被传播的知识信息2.记录知识的文字、图像等符号体系3.用来负载文字、图像等符号的物质载体4.必要的科学技术与生产工具5.出版物的装帧形式。

6.早期的文字载体:陶器,甲骨文,青铜器,玉石,竹木简牍7.两汉的图书机构:石渠阁,天禄阁,麒麟阁,兰台,东观,秘书监8.东汉政府创置了我国封建中央政府中第一个主持图书校著的专门机构——秘书监9.刘向父子编辑《别录》和《七略》:六艺,诸子,诗赋,兵书,数学,方技,六分法10.东汉对儒家经典的大规模校正——《熹平石经》11.《熹》的意义:1.订误正伪,平息战争,为读书人提供了标准教材2.开我国历代石经之先河3.导致捶拓方法12.字书:《尔雅》是第一部辞典,《说文解字》是第一部以部首分类检字的字典,《方言》是现存最早的方言字典13.《吕氏春秋》的编辑特点:1.有明确、务实的编辑意图,2.兼收并蓄,集众家之长,3.有所取舍,形成了新的思想体系,4.编排有序、体系严谨、结构完整14.司马迁《史记》:8书,10表,12本纪,30世家,70列传。

书,独创。

15.班固《汉书》,最早的纪传体断代史。

8表,10志,12帝纪,70列传。

区别:本纪—纪,书—志,列传—传。

16.《东观汉记》《史书》《汉书》在唐之前,并称为三史。

17.“槐市”作为西汉政权文化教育政策的产物,受到政府的直接影响和监督。

中国编辑出版史一、编辑、出版、图书的概念:编辑:使用物质文明设施和手段,从事组织、采录、收集、整理、纂修、审定各式精神产品及其他文献资料等项工作,使之传播于社会公众者。

出版:通过一定的物质载体,将著作制成各种形式的出版物,以传播科学文化、信息和进行思想交流的一种社会活动。

(我国最早使用“出版”一词的人:清代末年思想家黄遵宪。

)图书:图书是以记录和传播知识为目的,用文字或其他信息符号系统地记录在一定形式载体材料之上的著作物。

我国有关方面曾把图书的定义概括为:以记录和传播知识为目的,用文字或其他信息符号系统地记录在一定形式载体材料之上的著作物,均称为图书。

图书在狭义上的理解是带有文字和图像的纸张的集合。

广义的图书则是一切传播信息的媒体。

中国编辑史研究的图书是广义的图书。

二、中国编辑出版史的学科体系中国编辑出版史以我国历史上的编辑出版活动为研究对象,是研究编辑和出版事业产生、发展及其规律的科学。

研究内容:其一,是编辑出版内部诸方面的相互联系;其二,是编辑出版事业与人类社会的政治、经济、文化等方面的相互联系。

研究任务:1.重要文化典籍编辑、出版的过程及其历史意义2.著名编纂出版机构的创办、发展及其历史地位3.杰出出版家的重要业绩及其历史影响4.重大编辑出版技术与制度的产生、完善及其历史作用5.编辑出版活动在长期发展中积累的历史经验。

研究的目的和意义:1.科学地认识编辑出版工作的产生与发展进程。

2. 编辑出版与理论课、技术方法课鼎足而立,共同支撑编辑出版专业的学科构架。

3.借鉴和继承我国编辑出版史上宝贵的文化遗产。

注重图书质量,讲求精校精审。

4.深刻认识编辑出版工作的社会作用,加强图书出版事业的建设,人类社会的发展、生产力的提高、科学文化的进步,都与编辑出版有密切关系。

5.用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点方法研究中国编辑出版史上的因果关系,探讨其发展规律。

补充:中国编辑出版事业的缺憾在编辑著述方式上,编纂注疏等形式占有相当大的比例;这样的学术文化带有极大的保守性、排他性和禁锢性。

我国编辑出版学教育的历史沿革及创新走向摘要:我国编辑出版学的教育的历史十分悠久同时在历史沿革中编辑出版学也做出了一次又一次的调整,尤其是在专业人才培养以及编辑出版学的发展方向上正在不断的向前推进,这是一种进步同时也是实在发展对于编辑出版专业提出的一种挑战和影响。

本文主要将就我国编辑出版学教育的历史沿革及创新走向进行分析,进一步探究我国编辑出版学教育的未来发展方向。

关键词:编辑出版专业;出版学发展;历史沿革;创新走向;发展研究;编辑出版学编辑出版专业与教育事业之间是具有一定的相互促进作用的,这是由于编辑出版专业自身特点以及教育的功能化所决定的。

尤其是在当前的数字化环境下,在提倡知识竞技强调出版业知识,含金量的21世纪对于出版学教育的历史沿革需要进行进一步的探究,以开创出编辑出版学未来发展的新方向。

笔者拟将就本文针对我国编辑出版学教育的历史沿革及创新走向进行分析。

一、我国编辑出版学教育发展历程的相关介绍1、编辑出版专业的主要内容介绍编辑出版专业主要是通过系统的编辑书本理论知识技能培养来打造编辑出版方向的高质量人才,是该行业人才能够应用在书刊出版的发行主管机关出版单位或其他的图书外贸部门以及文化教育部门等。

编辑出版学主要从事编辑出版发行相关的业务管理工作以及编辑出版方向的教育工作,编辑出版专业对于当前媒体来说是一个十分重要的角色,关系到了传统媒体与新媒体的衔接同时也影响到了相关出版单位的进一步发展。

2、编辑出版学专业和教育方面的发展历程分析(1)编辑出版学的学科确立纵观历史发展局面可以发现出版专业的高等教育雨框架势在1955年前后确立的在中央美术学院开设书籍装帧设计的本科专业,但是编辑出版行业的兴盛和发展时期却是到了20世纪80年代才出现的。

书籍装帧设计可以说是编辑出版专业的前身同时编辑出版学也是书籍装帧设计的一种发展和变革,直到1985年,各个大学才开始开设编辑出版专业,并且设立相应的学士学位,这是编辑出版学的学科确立标志。

中国编辑出版史一名词解释1 甲骨文:(P54)刻在龟甲和兽骨上的文字即为甲骨文。

甲骨文的主要内容是卜辞,内容涉及殷人社会生活的许多方面,它是研究殷代历史的主要资料。

除了卜辞外,甲骨文中还有记事的刻辞。

甲骨文的发现,为我们研究商代历史提供了第一手资料。

在考古学、文字学、古代科学技术及古文献整理等方面也都有重大的学术价值。

在校订古文献考证历史上也有不小的作用。

夏、商、周三代,甚至三代以前已经有了甲骨文。

甲骨文是至今发现的我国最早的系统成熟文字。

它的发现对研究文字的发展、图书的产生和编辑活动的起源均有重大意义。

多数学者认为,从本质上讲,它是档案不是书。

2 帛书:(P107)写在绢、缯、缣、帛上的文字为帛书,亦称素书。

现在发现最早的帛书实物是战国中晚期之交的遗物,即著名的长沙子弹库战国“楚缯书”。

帛书的使用是在春秋至魏晋之间,约有上千年的历史,而战国至三国则是其盛行时期。

帛书在简牍的影响下,形成帛卷,其后向卷轴制度过渡,到写纸本时达到完善。

帛书多用来记录有纪念意义的文字或重要资料,以示郑重和珍贵。

帛书的特殊用途:丝绸多用以绘画,丝帛可用来绘制地图,绘制简书中的附图,练书法。

优点:1)质地轻软,书写、舒卷、收藏、携带、阅读都十分方便2)体积小、容量大,还可据内容长短随意剪裁3)表面洁白,比竹木更易吸收墨汁,致使内容清晰4)克服了竹木简牍笨重的缺点缺点:成本高、价格昂贵3 敦煌遗书:(网络版)敦煌遗书指敦煌所出5至11世纪的古写本及印本。

从外形看,敦煌遗书主要有卷轴装、经折装和册子装3种。

从内部字迹看,可分手抄和印本两种,其中以抄本居多。

敦煌遗书是指清代以来,在古敦煌境内多次出土的古代文献和在外地发现的敦煌古文献。

敦煌遗书多为卷轴式,还有梵筐装、蝴蝶装、册子装、挂轴装和单张零星页等形式。

4 槐市:(P143)汉武帝令丞相制订设立太学的具体方案,太学不断发展,众多士人和太学生的聚集,扩大了对书籍的需求。

于是,在太学近旁形成了包括买卖书籍在内的综合性贸易集市——“槐市”——因其地槐树成林,无墙屋而得名。

绪论编辑:使用物质文明设施和手段,从事组织、采录、收集、整理、纂修、审定各式精神产品及其他文献数据等项工作,使之传播于社会公众者。

出版:通过一定的物质载体,将著作制成各种形式的出版物,以传播科学文化、信息和进行思想交流的一种社会活动.图书:图书是以记录和传播知识为目的,用文字或其他信息符号系统地记录在一定形式载体材料之上的著作物。

编辑出版的萌芽时期(上古至西周)王国维在《释史》一文中说:然则史字从又持中义,为持书之人。

”史”是专门保管,研究及写作的官吏,它的另一个名称是”作册”,负责起草册命和记录宫廷中的重要事件,天子诸侯的言行和政府各机构的种种活动。

编辑出版的草创时期(春秋战国)史官:中国历代均设置专门记录和编撰历史的官职。

主要的可以分类记录类和编纂类两者。

商周时代,甲骨文中有“作册”、“史”、“尹”等字。

史的初义是指古代记事之官吏,即史官。

金文有“作册内史”、“作册尹”的记录。

“作册”和“内史”是同样的官职,其长官称“尹”,都是掌管文书、记录时事的史官官学的衰落与私学的兴起:学在官府的原因:惟官有书,而民无书;惟官有器,而民无器;惟官有学,而民无学私学兴起的意义:第一:冲破了西周以来‘学在官府’学校教育为官府垄断的局面,扩大了教育对象。

第二:私学是专门的教育场所,这就打破了官师合一,政教合一的旧官学教育制度,使教育成为一种独立的活动。

第三;私学使教育内容和教育方式得到了新的发展。

第四;私学的发展积累了丰富的教育经练。

促进了先秦教育理论的发展百家争鸣是指春秋战国时期知识分子中不同学派的涌现及各流派争芳斗艳的局面。

《汉书·艺文志》将战国主要思想学派分为十家——儒、墨、道、法、阴阳、名、纵横、杂、兵、小说。

西汉人刘歆在《七略·诸子略》中将小说家去掉,称为“九流”。

孔子,名丘,字仲尼,春秋时期鲁国人。

春秋末期思想家、教育家,儒学学派的创始人。

六经,是指经过孔子整理而传授的六部先秦古籍:《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》《诗经》是我国第一部诗歌总集,按照音乐性质的不同来划分的,分为风、雅、颂三类。

中国近代编辑出版史中国近代编辑出版史可以追溯到清朝末年,随着中国近代化的不断推进,出版业在中国社会中扮演着愈来愈重要的角色。

编辑出版行业在这一历史时期中经历了许多重要的变革和发展,成为了现代中国文化传承和发展的中流砥柱。

最初,中国的出版业主要是以官方出版为主,出版物以政治、历史、经济等方面的专著为主,且数量稀少。

这一状况一直持续到19世纪末,直到外国传教士和商人出版社的进入才开始了编辑出版业的现代化。

1893年,《申报》报纸创立,是中国近代最早的新闻报纸之一。

此后,随着新闻媒体的不断发展,报纸逐渐成为了中国社会中不可或缺的一部分。

同时,小说、诗歌、散文等文学作品的出版也逐渐增多,这使得编辑出版行业在文学方面得到了很大的发展。

1911年辛亥革命后,中国进入了民主革命时期,编辑出版业也随之得到了极大的发展。

一些新的报纸、杂志和出版社涌现出来,成为了推动中国近代文化事业发展的重要力量。

同时,许多著名作家、学者和教育家也开始在编辑出版行业中发挥作用,推动了出版业的文化进步。

然而,在战争、内乱、政治运动等一系列历史事件的影响下,编辑出版行业也遭受了不小的挫折。

1949年新中国成立后,编辑出版业被重新规划和重建,得到了更多的政策、资金和技术支持,全面进入了现代化时期。

到了20世纪80年代,随着市场经济的逐渐推行,编辑出版行业也开始向商业化、产业化方向发展。

出版物类型逐渐丰富,电子出版和网络出版也逐渐兴起。

编辑出版业的发展不仅推动了文化事业的发展,也为中国经济的腾飞提供了强有力的支持。

总之,中国近代编辑出版史是一段充满变革和发展的历史时期。

从最初的官方出版到现代的商业化、产业化,编辑出版业一直在不断变革和创新,为中国文化事业和经济发展做出了卓越贡献。

编辑出版史复习资料一、解释名词:中国编辑出版史:顾名思义就是编辑出版工作发展和演变的历史。

中国编辑出版史是一门以中国编辑出版事业产生、发展、演变历史为研究内容的学科。

编辑:使用物质文明设施和手段,从事组织、采录、收集、整理、纂修、审定各式精神产品及其他文献资料等项工作,使之圆满进入出版程序者。

出版:是指通过一定的物质载体,将著作制成各种形式的出版物,并使之进入流通领域,以保存和传播人类知识的社会专业文化活动,包括排版、印刷、装帧和发售等环节。

图书:图书是人类记载事实、表达思想、传播知识的重要工具,由记录载体和表达一定知识内容的记录符号(主要是文字)组成。

编年体:编年体是以历史事件发生的时间为顺序,来编撰、记述历史的一种方式。

以编年体纪录历史的方式最早起源于中国。

国别体:通过各国史事个别独立地排列载述,以完成对某一历史进程的叙述。

实录:实录是一种编年体大事记,记录各朝皇帝在位时的史事,作为编修国史的基本史料。

类书:是一种根据一定的意图,辑录群书中有参考价值的文献资料,按类别或韵目编排,主要供寻检查考的图书品种。

总集:是指汇集二人以上作品编纂而成的出版物,可分为全集与选集两种。

唐代三大类书:欧阳询的《艺文类聚》、徐坚的《初学记》以及白居易的《白氏六帖事类集》,三者合称为唐代三大类书三通:南宋郑樵的《通志》和元初马端临的《文献通考》,与杜佑《通典》合称“三通”。

印刷:所谓印刷,是指用油墨把反体或翻转的文字或图形翻印到纸张或其他材料表面上去的技术。

摹拓:所谓摹拓,就是把石碑或器物表面上刻写的文字或图形复印到纸张上的一种方法。

官刻: 政府刻书的统称,指由中央政府机关及地方各级行政文化机构出资或主办的印刷出版活动。

家刻: 是指由私人出资校刻书籍的出版活动,所刻书籍称为“家刻本”或“家塾本”。

坊刻: 是指古代书坊的刻书活动,所刻图书称为“坊刻本”。

监本: 国子监是宋代中央政府主要的刻书发行机构,内设印书钱物所,主管刻印书籍和发行出售事务。

中国近代编辑出版史

中国近代编辑出版史可以追溯到19世纪末20世纪初。

该历史也

称作“书报史”,因为它专门研究和记录国内书刊的编辑出版活动。

20世纪初,随着清朝政府的统治一步步放松,革命意识和思想活

跃开始,使得书刊出版变得不断活跃起来。

随着新经济、新政治等新

事物涌现,书报出版也十分活跃,泛泛不断出现各种新观点和新事物。

由于旧有的出版原则和审查政策进行了改革,大量的纸媒的出版开始

见端倪。

在20世纪20年代,中国版本裁定机构成立,以更先进的出版理

念为指导,建立了新的出版模式,以求更多的政治服务和经济利润,

同时也确保版权的安全。

20世纪30年代,由于种种历史原因,受到外部制约,许多新书出版集体搁浅,甚至出版社都因此受到重创,中国出版史也面临着严重

地困境。

20世纪50年代,中国人民出版社以及全国其他出版社探讨了适合中国国情的出版模式,放宽了审查政策,大量的出版物开始涌现,这

为编辑出版史注入了新的活力,更多的中国作家和出版商开始展示出原创性和创新性,也为中国出版史带来了新的曙光。

20世纪90年代,随着中国社会经济的发展,中国出版和报刊业的发展迎来了大规模改革和发展,国家采取多项政策支持新出版,加强了版税和著作权体系,也为新出版注入了活力。

从20世纪以来,中国出版史发展已经发生了翻天覆地的变化,出版的思想及内容更加丰富多彩,越来越多的人从各个方面参与到出版史中,编辑出版也发展为今天的一个复杂的系统。

从《中国编辑出版史》看编辑活动的古今流变吴文静07编辑出版班我国文化源远流长,典册丰富,自从有了龟甲、简牍的典册以来,就有原始的编辑活动。

《尚书》日:“惟殷先人,有册有典。

”距今有近4000年历史。

我国古代的卜筮官、史官、乐师就做着不同的文化编纂工作,卜筮官、史官、乐师可以说是我国最早编辑的雏形。

孔子不愧为我国历史上第一个编辑家。

他删《诗》《书》、修《春秋》,编选为“六经”,具有“垂世立教”的宗旨。

两汉时期中央政府注意保存文献,聚书征书,不仅出现了刘向父子这样的编辑大家;而且出现了第一部训诂词典《尔雅》和第一部字典许慎的《说文解字》。

我国目录校勘学开始奠基。

魏晋南北朝时期私家修史之风颇盛,诗、文、小说和文学批评文体呈现,一些作品选本的编纂较有特色,刘义庆的《世说新语》和萧统的《昭明文选》最为著名。

唐宋时期确立了官修正史制度,大规模地编纂类书,创立了编年体、纪传体、纪事本末、典志、纲目、实录、会要及史志等编撰方法。

比较有名的有“三通”、“四大类书”(《太平御览》、《太平广记》、《文苑英华》、《册府元龟》)、“四书章句集注”以及诗词别集。

明清时代类书、丛书的编纂以及对历史文献典籍的整理校勘编订成绩巨大。

最有名的明成祖永乐五年编成的《永乐大典》22937卷;清康熙雍正两朝编印而成的《古今图书集成》计32典6109部10000卷;乾隆年间编辑而成的最大丛书《四库全书》是纪昀等通力合作的硕果。

有人做了统计,我国古代出版了约181000多部书籍,辛亥革命至建国前出版了约10万多种书籍,我们可以通过这些书籍研究古代和近代的编辑经验,为谱写新一代的“经世文编”贡献绵力。

编辑在我国古代“编辑”是个多义的动词,除修撰、编写外,还作编集、编纂讲。

最早在南北朝出现,后唐朝多次使用。

由于我国“编著合一”是古代编辑的特征,编辑的对象是历史档案,编辑主体是史官,编辑内容是“收集材料,整理成书”。

从这个意义上说,当时的出版活动,只是处于萌芽阶段。

中国编辑出版史——历史发展的印记

——读《绪论》浅感

08编辑出版班何璐

谈到文化,总是不能不联系到书籍等出版物的发行与传播,在当代中国,编辑出版已经是一个发展日趋加快的行业,然而我国对于编辑出版历史的研究依然有待进一不的推进和完善。

读过了《绪论》这一章,对于中国古代图书编辑出版史有了一些浅薄的感想想一吐为快。

中国是编辑出版活动最先发端的国家之一,而且一脉相成,从未中断,这是世界公认的事实,也是我们民族值得骄傲与自豪的历史。

在中国编辑出版史上,可以看到文化的兴盛与衰弱不断交替出现,可以看到朝代的更替与变换的影子,它反映着时代的兴衰。

所以我认为,编辑出版这一文化领域的上层建筑物是由经济基础决定的,并鲜明的反映了社会不同时期发展的状况。

根据历史阶段来划分,中国编辑出版史可以划分为:上古至西周的萌芽时期,春秋战国的草创时期,秦汉的奠基时期,魏晋南北朝的初兴时期,隋唐五代的发展时期,宋辽金元的壮大时期,明清前期的壮大时期,清代后期的变革时期和中国民国的斗争时期共九个阶段。

从各阶段的形容定位不难看出,这基本也是我国历史发展的基本走向。

举例来说,商周时期社会经济发展刚刚起步,编辑出版业也在这个时期悄然兴起;秦汉王朝形成了中国历史上第一个大一统局面,中华民族开始形成,社会经济有了一定的基础,可以有力的支持编辑出版业的进一步规范,编辑出版也进入了有计划的奠基时期,并初步成为封建君主统治国家的有力工具;隋唐时期我国进入了中国文化交流的鼎盛时期,中华民族内部和外部各国之间的交流空前频繁,封建经济高度发展,对文化的需求也达到了一个更高的层次,这决定了我国编辑出版事业的空前发展,卷轴制度日益完善,并向册页制过度。

雕版印刷术的发明标志着我国图书在数量和质量上都将产生新的飞跃,编辑出版工作跨入了一个新阶段;宋辽金元时期,虽然中国社会大多处于动乱和纷争,但是封建经济进一步发展,古典文化的发展达到鼎盛,图书形态已完成由卷轴制向册页制的过度;明清时期是封建制度达到鼎盛并日渐衰落的阶段,可以更清楚的看到经济因素对于编辑出版事业的影响,能够明确的把编辑出版业氛围兴盛和变革两个时期。

总之,中国编辑出版史深深的打上了时代的烙印,深刻的反映着社会因素、经济因素、文化因素等等的变革和发展,是中国历史发展一条漫长而曲折的印记。

改革开放的30年来,中国社会发生了巨大的变化,社会经济飞速发展,这对于文化事业的发展无疑有着巨大的推动作用。

我们可以很清楚的看到编辑出版业在经济发展的浪潮中不断发展和完善,取得了非常可喜的成绩。

所以,当代编辑出版业的发展仍然是时代的产物,是社会的需要,是历史的车轮留给后人的财富。