中国出版史历程1

- 格式:ppt

- 大小:294.00 KB

- 文档页数:25

《编辑出版史》学习心得本学期的《中外出版史》课程已经告一段落,通过一个学期的努力学习,我已认真的了解了我国出版史的开展历程,对各个时期,各个时代的出版活动都有了细致入微的了解。

我想,这对我今后的学习工作将会有很大的帮助,任何一门学科都要以史为鉴,作为出版,这一从古至今,一直以传承文明,宣传文化为几任的学科更是如此。

在学习过程中,我对尤其是清代的《四库全书》特别有感情,在这里想写一些学习感想。

《四库全书》清乾隆时编纂。

1772年开始,经十年编成。

中国古代最大的一部官修书之一,也是中国古代最大的一部丛书之一,分经、史、子、集四部,故名四库。

据文津阁藏本,该书共收录古籍三千五百零三(3503)种、七万九千三百三十七(79337)卷、装订成三万六千余册。

保存了丰富的文献资料。

《四库全书》重视儒家著作,把儒家著作放在突出的位置。

把儒家经典放在四部之首,把一般儒家著作放在子部之首。

轻视科技著作。

认为西方现代科学技术,是“异端之尤”,可以“节取其技能,禁传其学术”。

除了农家、医家和天文算法类收录少数科技著作之外,一般科技著作是不收录的不收戏剧著作和章回小说。

从《四全书》修成至今已有200余年。

七部之中,文源阁本、文宗阁本和文汇阁本已荡然无存,只有文渊阁本、文津阁本、文溯阁本和文澜阁本传世至今。

文渊阁本今藏台湾省,文津阁本今藏北京图书馆,文溯阁本今藏甘肃省图书馆。

文澜阁本在战火中多所残阙,后来递经补抄,根本补齐,今藏浙江省图书馆。

从《四库全书》的编纂,对于弘扬民族文化,对于传播古代文化作出了重要奉献。

200多年来,递经战乱,如果没有集众书于一身的《四库全书》,古籍将会大量散失,从而造成无可弥补的损失。

其次,在古籍的方法上,尤其是在辑佚、校勘、目录学、汇刻丛书等方面给后人留下许多有益的启示:在辑佚方面,四库馆臣从《永乐大典》中辑出佚书并收入《四库全书》者共有385种,不仅使不少亡佚已久的古籍珍本重见天日,而且为后代的辑佚工作提供了一个良好的范例;在校勘方面,四库馆臣网罗众本、慎选底本等做法,为后代的校勘工作树立了一个良好的典范;在目录学方面,《四库全书总目》的学术价值是古代任何官私书目无与伦比的,其编纂方法对后世产生了深远的影响;在汇刻丛书方面,清人以《四库全书》为典范,掀起了编刻丛书的热潮。

中国出版史复习提纲字数:1200字以上第一部分:古代中国的出版1.中国古代的书籍传播方式1.1古代的口头传承与手抄本1.2从竹简到纸张的演变1.3卷轴书籍及其在古代传播中的作用1.4古代的印刷术及其影响2.隋唐时期的出版2.1抄写坊的兴起与书籍贸易2.2木刻印刷术的发展及其应用2.3佛经的印刷及其影响2.4隋唐时期的出版社及其作用3.宋元明时期的出版3.1金属活字印刷术的发明3.2造纸工艺的改进及其对出版的影响3.3十三经的出版及其影响3.4转经活动与手抄本的传承第二部分:近代中国的出版1.清代的官方出版1.1官方的书籍编纂与出版1.2官方出版机构的建立与发展1.3翻译文献的收集与出版1.4官方出版的限制与审查制度2.近代中国的民间出版2.1民间书籍贸易的兴起与发展2.2民间印刷社的兴盛与消亡2.3近代私人藏书与书店的兴起2.4海外华人出版社的发展及其影响3.新中国的出版事业3.1新中国成立后的出版政策与法律3.2国家出版事业的建立与发展3.3人民出版社及其在发展中的作用3.4新中国时期的图书市场变迁第三部分:当代中国的出版1.数字化时代的出版1.1电子出版与数字化阅读的兴起1.2网络文学与自媒体的出版形式1.3移动互联网时代的出版新业态1.4数字化出版对传统出版的影响与挑战2.当代中国的图书市场2.1图书市场的发展与变化2.2外国图书在中国的传播与影响2.3畅销书与文化现象的关系2.4中国图书市场的国际竞争力3.出版产业与知识产权保护3.1出版产业链与版权保护体系的建立3.2盗版与侵权问题的挑战3.3新技术对版权保护的影响3.4中国出版产业的知识产权保护实践结语:中国出版史的启示与展望1.知识的传播与社会进步的关系2.技术与文化的交流与融合。

中国出版物发展概述悠久灿烂的华夏文明,在博大精深的文字记载中留下了永恒的光彩,数量宏富的文字典籍,汇成了人类文明进步奔流不息的长河。

出版物是知识和智慧的结晶,是中华文化得以传播和发扬光大的工具。

出版物的实体是物质的,但它却是人类精神文明的承载物,中国的出版物在累积、保存、发展人类文明的进程中,得以不断完善、创新和发展,不仅为中华文明,也为世界文明的进步和繁荣做出了很大的贡献。

一、古代出版物发展概况从甲骨图书的产生,到纸本书的形成,经历了漫长的历程。

在这历史进程中,图书从形成到内容都在不断变迁。

他们是甲骨的书、青铜的书、砖头的书、竹木的书和缣帛的书,一直到后来的刊印书籍。

这些古代出版物承载着中华民族悠久的历史和灿烂的文明,反映了当时社会的经济、文化生活的方方面面。

1、甲骨文书甲骨文书是中国初期书籍形式之一。

甲骨是龟甲和兽骨的合称。

殷朝(公元前17世纪~公元前11世纪)人乃至于西周(公元前11世纪~公元前771年)人,都很重视占卜。

举凡征伐、狩猎、畜牧、农事以及灾害、疾病、祭祀等,进行之前通常都要求神问卜。

甲骨便是用于占卜的工具。

占卜之前,将龟腹甲和牛肩胛骨进行刮削整治,然后在龟甲或兽骨的背面钻出圆形的深窝或凿出棱形的浅槽。

占卜时把要问的事情先向上帝讲清,而后用烧着的木枝在深窝的中间或浅槽的边缘烫灼,于是在甲骨的正面就会出现不同形状的裂纹,这就是卜兆。

据说上帝的旨意就从这些卜兆中显现出来。

卜人根据裂纹的长短、粗细、曲直、横斜、隐显等判断吉凶。

占卜完毕,把占卜的时间、卜人的姓名、问卜的事项、占卜的结果以及事后应验的情况等,用文字记刻在卜兆的附近。

这种文字就称为甲骨文。

距今大约3000多年前的殷周时期,有文化的上层人物,已有利用甲骨进行占卜和刻写占卜记录的习俗。

这些以甲骨为文字载体的甲骨文书,具有起源时期书籍的意义,故历来书史研究者把甲骨刻辞看成是中国书籍的初期形式之一。

2、青铜器铭文青铜器是古代上层人物的生活器具,大约行用于商、周至西汉。

先秦一、概述:1.我国在殷周时期已经有早期史书和诗书的著述。

和编篡活动,但这一时期“学术统于王宫”(特点)著书、编书、藏书以及利用书的人大多是王室诸侯阶层的史官、采诗官、乐官等文化官员,范围极有限。

编辑出版活动主要体现的是统治阶层的意志。

2.春秋战国时期出现了中国文化史上的第一个高潮,“学在官府”的局面被打破,私学开始发展。

3.著书立说成为风尚,出现一大批影响深远的著作。

4.出现了影响比较深远的编辑出版活动。

——孔子整理删定《六经》。

二、孔子整理删定《六经》1.孔子,名丘,字仲尼,鲁国曲阜人。

其先世是宋国贵族,后逃到鲁国。

他是儒家学派的开创者。

他先后整理、删定了六部著作,即《易经》、《尚书》、《诗经》、《礼》《乐经》、《春秋》,受到封建统治者重视,被奉为经典。

2.编订六经的思想和原则①去除重复,即去掉诗中重复的篇章。

②述而不作;只编次整理,不创作。

③无征(对没有验证过的证据,不轻易下笔)不信,多闻阙疑(对历史材料的阙文,对有怀疑的事情要保留,让后人去思考解决,决不主观臆改)。

3.意义:①是春秋时期最重要的出版活动。

②为中华民族传统文化的保存和传播作出了巨大贡献;③他在编辑实践中所确立的思想和原则,对后世的编辑活动有教育意义。

4.不足:(他的编辑思想和原则在实践上,并非无瑕可击)。

①为了肯定和宣扬自己的政治理想、观点,存在曲解古代文献原意的现象。

②为了追求史事的平实可靠,对神话传类似记载进行排斥,造成文化流失。

5.结论:孔子是一位伟大的思想家、编辑家,在中国编辑出版史上享有崇尚地位,在指出其不足时,也要予以充分肯定。

三、总结春秋战国时期,百家争鸣,带动了思想文化的空前繁荣,编辑活动初具规模,形成多元格局,为之后的发展奠定了良好而坚实的基础。

秦朝一、概述1.秦始皇统一六国,开始推行统一文字即书同文和焚书坑儒(禁私学)。

2.书同文:就是针对文字异形采取的统一文字的措施。

因为文字异形与经济文化发展不适应,对封建国家的统一也极不利。

我国出版历史知识商业出版活动存在于我国古代出版体系的各个阶层,而最具代表的是书坊刻书体系。

店铺下面为大家整理关于我国出版的历史知识,欢迎阅读参考:一、文字与文献载体的变迁.(一)文字的产生与演变:1.文字出现之前,记录信息的方法:结绳记事、刻契记事、图画表意2.汉字的历史可以追溯到五六千年以前:浙江余姚河姆渡文化;陕西西安半坡文化,河南安阳小屯村发现了殷商时代甲骨文。

3.汉字字体的演变分为三个阶段:(l)从商周甲骨文、金文变为小篆(2)从小篆变为隶书一一最大的一次变化,标志着汉字由古文字阶段进入了今文字阶段.(3)从隶书变为楷书(二)文献载体的变迁1.纸发明以前的文献载体:甲骨、青铜器、石头、简犊、嫌帛.2.简策是竹片,单片称“简”,多片竹简编连在一起称“策”.版犊是木片,简称“犊”。

3.与简犊有关的图书术语:版框、行款、天头、地脚,卷、册、杀青、尺犊、版图、书札、篇籍.4.纸张的发明不晚于西汉时期,西汉古纸:添桥纸、金关纸、马圈湾纸。

东汉时期,宦官蔡伦改进了造纸技术,制造出的“蔡侯纸”大大促进了纸张的晋及应用.二、印刷术的发明与发展.(一)雕版印刷:最早的雕版印刷品:西安市出土梵文陀罗尼经咒单页,为唐初印刷品,不晚于公元690?699年.韩国庆州佛国寺发现的《无垢净光大陀罗尼经》印本,是公元702?704年的唐武周刊本.(二)泥活字印刷:世界上最早的活字印刷术是宋代毕异发明的.泥活字印刷的图书:宋朝周必大印刷的《玉堂杂记》,元朝姚枢印刷《近思录》、《小学》、《经史论说》,清代翟金生印刷《泥版试印初编》.(三)木活字印刷:首先在西夏使用.木活字印刷品:元代王祯,在公元1298年排印了《放德县志》.最早系统叙述木活字印刷的文献:元代王祯作《造活字印书法》一文。

我国报纸用活字印刷的开端:明代(公元1638年)用木活字排印的《邸报》。

清朝最大一次采用木活字印书活动:乾隆年间,排印《武英殿聚珍版丛书》134种,主办人金简.金简把这改印数活动写成总结,名为《钦定武英殿聚珍版程式》.该文内容比王祯的《造活字印书法》更为详明具体,是我国活字印刷史上的重要文献.(四)铜活字印刷:明代弘治、嘉靖年间,江苏无锡、常州、苏州一带盛行铜活字印刷,其中,无锡华氏和安氏家族最为有名.我国现存最早的铜活字本:明代华氏会通馆印行的《宋诸臣奏议》.我国历史上规模最大一次的铜活字印刷:清代雍正年间出版《古今图书集成》,全书一万卷,全用铜活字排印。

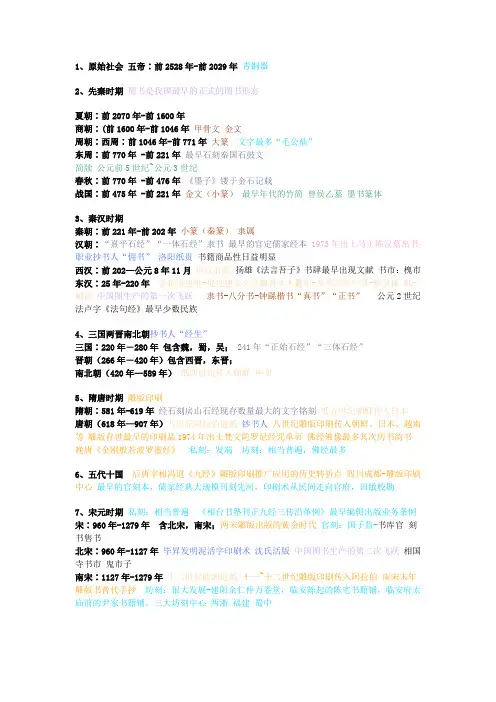

1、原始社会五帝∶前2528年-前2029年青铜器2、先秦时期简书是我国最早的正式的图书形态夏朝∶前2070年-前1600年商朝∶(前1600年-前1046年甲骨文金文周朝∶西周∶前1046年-前771年大篆文字最多“毛公鼎”东周∶前770年 -前221年最早石刻秦国石鼓文简牍公元前5世纪~公元3世纪春秋∶前770年 -前476年《墨子》镂于金石记载战国∶前475年 -前221年金文(小篆)最早年代的竹简曾侯乙墓墨书篆体3、秦汉时期秦朝∶前221年-前202年小篆(秦篆)隶属汉朝∶“熹平石经”“一体石经”隶书最早的官定儒家经本1973年出土马王堆汉墓帛书职业抄书人“佣书”洛阳纸贵书籍商品性日益明显西汉∶前202—公元8年11月西汉有纸扬雄《法言吾子》书肆最早出现文献书市:槐市东汉∶25年-220年蔡伦改进纸-促进建安文学魏晋学术繁荣-章草发展今草-楷隶体纸-越南中国图生产的第一次飞跃隶书-八分书-钟繇楷书“真书”“正书”公元2世纪法卢字《法句经》最早少数民族4、三国两晋南北朝抄书人“经生”三国∶220年-280年包含魏,蜀,吴;241年“正始石经”“三体石经”晋朝(266年-420年)包含西晋,东晋;南北朝(420年—589年)纸四世纪传入朝鲜中亚5、隋唐时期雕版印刷隋朝∶581年-619年经石刻房山石经现存数量最大的文字铭刻纸五世纪朝鲜传入日本唐朝(618年—907年)八世纪阿拉伯造纸钞书人八世纪雕版印刷传入朝鲜、日本、越南等雕版存世最早的印刷品1974年出土梵文陀罗尼经咒单页佛经佛像最多其次历书韵书晚唐《金刚般若波罗蜜经》私刻:发端坊刻:相当普遍,佛经最多6、五代十国后唐宰相冯道《九经》雕版印刷推广应用的历史转折点四川成都-雕版印刷中心最早的官刻本,儒家经典大规模刊刻先河,印刷术从民间走向官府,田敏校勘7、宋元时期私刻:相当普遍《相台书塾刊正九经三传沿革例》最早编辑出版业务条例宋∶960年-1279年含北宋,南宋;两宋雕版出版的黄金时代官刻:国子监-书库官刻书售书北宋∶960年-1127年毕昇发明泥活字印刷术沈氏活版中国图书生产的第二次飞跃相国寺书市鬼市子南宋∶1127年-1279年十二世纪欧洲造纸十一~十二世纪雕版印刷传入阿拉伯南宋末年雕版书替代手抄坊刻:很大发展-建阳余仁仲万卷堂,临安陈起的陈宅书籍铺,临安府太庙前的尹家书籍铺。

一、中国期刊史话(1815-1954年)作为中国近现代出版史整体一个组成部分的中国期刊史,它的发展演变,经历了从简单到复杂,从粗糙到精细,从不完备到体例齐全的过程。

一、初创期(1815年-戊戍变法前)初创期的期刊以西方传教士创办的一批中文期刊和以华侨为主要读者的外文期刊为主,宗教性期刊占主导地位,还有商业性期刊和其他专业性期刊等。

总的来说,门类不多,数量的限,可以说是中国期刊史的蒙昧时代。

这些期刊不少是配合西方鸦片商和传教士等殖民者为叩开古老的中国的大门应运而生的。

1815年8月5日,英国传教士马礼逊(1782-1834年)和米连共同主编的《察世俗每月统记传》(Chinese Monthly Magazine)在马六甲创刊,学界一般认为这是近代以来以中国人为读者对象的第一份中文期刊,揭开了中国期刊史的序幕。

《察世俗每月统记传》中的“察世俗”可能是英文Chinese的译音,“每月”即月刊,“统记传”即杂志的意思。

这个月刊仿中国线装书的形式,木版雕刻,每期五至七页,约两千字,初印500册,后增至1000册,免费在南洋华侨中散发,于1812年停刊,共出80多期。

在1840年鸦片战争前,外国传教士在南洋的华南沿海一带共创办了六家中文报刊和十一家外文报刊。

从编辑方针到期刊内容与形式都模仿《察世俗每月统记传》。

麦都思主编了《特选撮要每月统记传》(1823-1826年),麦都思、郭士立主编了《东西洋每月统记传》(1833-1837年)。

后者是第一个在中国境内出版的近代中文期刊。

这些期刊“以阐发基督教教义为唯一急务”,主要内容是宣传基督教的道德观念。

外文报刊则抵毁中国禁烟政策,刺探军情,暴露出传孝士的真面目。

外文报刊中裨治文主编的《中国从报》月刊是美国人在华创办的第一家英文刊物。

鸦片战争后,随着一系列不平等条约的签订,大批外国传教士涌进中国,其报刊活动也由华南沿海向华中、华东、华北深入,上海成为近代报刊出版事业的中心。

广学会(Society for the Diffusion Of Christian and General ledge Among the Chinese)原名同文书会(The Chinese Bookand Track Society),光绪十三年(1887年)由英国教士韦廉臣创立于上海。

到光绪十八年(1892年)改名为广学会。

光绪三十二年(1906年),英文名改为Christian and LiteratureSociety of China。

该会宣言说:“吾人以后当专心一志,·译著传播基督教福音之文字,推销振作人民、提高道德之书籍”,“用文字扩充上帝的工业;配合时世所必需”。

所以该会工作,编译出版新书为主。

该会主要由在华外籍官员、商人、传教士组成,而以传教士为其骨干,其中重要者有英国人李提摩太、慕维廉、艾约瑟、美国人林乐知、丁韪良、李佳白、德国人花之安等。

这些人都自称为中国人的老朋友,都会汉语,读中国书,有时也穿中国礼服,帽戴假辫,取中国人名(林乐知别号荣章,李提摩太别号蓉若),他们从美国获得“博士”头衔,自称为“美国进士”。

广学会在中国近代出版史上之所以影响较大,和这批经营出版事业的传教士以及李提摩太任广学会总干事后所实行的一些传教路线有关。

同治九年(1870年),24岁的李提摩太即由英国浸礼会派遣来华任传教士,对中国农民生活、中国国情,开始有所了解。

因此竭力主张,在中国传教“再没有比文字有效的工具了”。

并致力于在中国开展书籍的翻译出版。

从光绪十六年(1890年)李提摩太主持广学会直至他于民国5年(1916年)去世。

他的主张在广学会得到最大规模的实施。

首先,李提摩太明确了广学会出版的对象是一些中国士大夫、一些“有地位有学问的人”。

通过这些人去影响更多的中国人,他作过这样一个估计:中国人中文官自县长以上者 2289人武官自营长以上者 1987人学官自府视学以上者 1760人大学堂教习 2000人派驻各省省会的高级候补官员 2000人科举出身的文人: (1)在北京考取进士的;(2)在20行省考取举人的;(3)在253个府考中秀才的。

中国编辑出版史年代整理一、中国上古时代:三皇五帝文字的产生:《韩非子》《淮南子》《说文解字》等书中都认为上古黄帝时代的史官仓颉创造了文字。

其实,这种说法是不可信的。

文字的出现,是人类从野蛮时期进入文明的重要标志,是古人在长期劳动实践过程中逐步创造的,它是集体经验积累的结果,绝不可能是一人一时的功劳。

而关于文字产生的年代,学界现在也未有定论。

图书的起源:“河图洛书”说:中国最早的古籍《易经》有“河出图,洛出书”的记载。

另一部古籍《尚书》中也有同样的说法。

有人进一步解释说:伏羲统治天下时,有龙马从黄河出现,背负“河图”;有神龟从洛水出现,背负“洛书”。

伏羲根据这种“图”和“书”画成八卦,就是后来《周易》的来源。

启示:在文字发明以前,就先有了图画和一些简单的符号作为传播信息的工具;我国文明的最早发生之地是在黄河、洛水一带的中原地区。

伏羲产生说:关于伏羲造书的传说,多种史籍都有记载。

唐代的司马贞在补《史记·三皇本纪》中记载:“造书契,以代结绳之政。

”,标志着伏羲时代人们已经开始创制文字、制造文书,准备接受文明的洗礼,告别结绳记事的历史。

二、夏(约前21世纪-约前16世纪)至今尚未发现夏朝的文字和文献实物,但根据其他文献判断分析,在夏这一历史时期即公元前21世纪至公元前16世纪,完成了由文字到文献典籍这一历史性的转变。

三、殷商(约公元前1600年-约公元前1046年)殷商甲骨文(甲是龟甲,契刻在龟腹甲(少数刻在背甲)上的文字成为甲文;骨是兽骨,骨(主要是牛肩胛骨或鹿头骨)上契刻的文字成为骨文)已是十分系统、发展成熟的文字,它显然不是我国最早的文字,这一点是比较肯定的。

殷商时期出现了掌管图书的人员——史官。

(我国古代把长官文字记录的专职人员通称为“史”。

)四、西周(公元前1046年-公元前771年)文字载体——青铜器:青铜器的出现是我国历史上具有划时代意义的标志之一,这意味着人类由新石器时代进入青铜器时代,标志着社会向前发展了一大步。

中国图书出版业的发展概况1978年中国吹响了改革开放的号角。

在这近30年的时间里,中国图书出版产业取得了令世人瞩目的快速发展,但是这种增长在很大程度上是通过外延式、数量性、粗放型的方式加以实现的。

进入21世纪,这种粗放型增长方式所掩盖的一些深层次矛盾开始显现出来;与此同时,信息技术革命和入世后外国资本的进入又对中国图书出版产业形成了外部冲击。

内在矛盾和外部冲击使得中国图书出版产业传统的粗放型增长方式变得难以为继,转变增长方式势在必行。

一、中国图书出版产业经历了一个高速增长的发展时期中国图书出版产业的增长历程划分为3个阶段,分别是1978-1985年的超常规增长阶段,1986~1994年的调整与徘徊阶段,以及1995年至今的新增长阶段。

1、实物指标和价值指标:价涨量增,同步上扬从1978年到2005年,中国图书出版产业的发展是引人注目的,这同中国整体宏观经济的发展和社会进步的变化是吻合的。

但是如果深入考察图书出版产业的变化趋势和增长轨迹,则可以看出,其发展和增长并不是稳态的,而是存在一定程度的波动,在某些阶段这些波动甚至表现得十分明显。

本文选取了总印张数、总印数、图书出版种数、新出图书种数、定价总金额、图书纯销售收入以及出版利润7个指标及其相应的年度增长率来反映这一阶段的总体变化特征。

从1978年到2005年,中国图书出版产业的图书出版种数和新出图书种数分别从14987种和11888种增长到222473种和128578种,27年间分别扩张了14.8倍和10.8倍,年均增长10.51%和9.22%。

27年间的增长几乎是逐年递增的,仅在1990年和1995年出现了一定程度的负增长,连续且高速增长的态势十分明显。

但是如果考察总印张数和总印数这两个衡量图书出版产业总量特征的最重要的实物指标,则中国图书出版产业表现出较为明显的波动性,只是这种波动是在高速增长的背景下发生的,如图2所示。

从1978年到2005年,中国图书出版产业的总印张数从135.43亿印张增长到493.29亿印张,年均增长率为4.90%;总印数从37.74亿册(张)增长到64.66亿册(张),年均增长率为2.01%。