中国出版史历程1资料

- 格式:ppt

- 大小:256.50 KB

- 文档页数:25

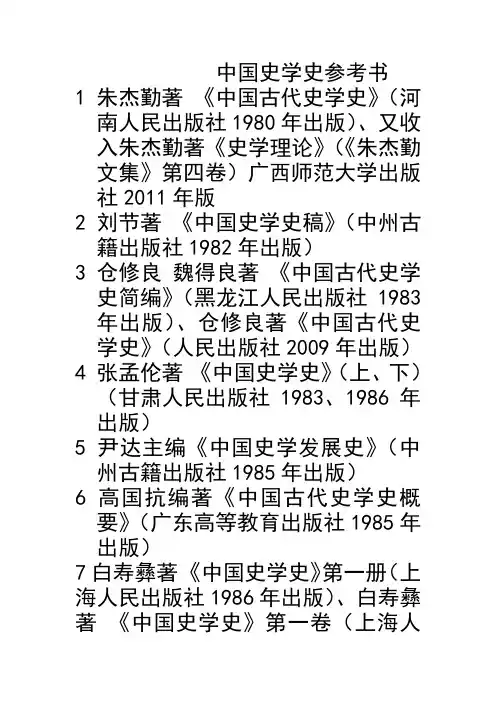

中国史学史参考书1 朱杰勤著《中国古代史学史》(河南人民出版社1980年出版)、又收入朱杰勤著《史学理论》(《朱杰勤文集》第四卷)广西师范大学出版社2011年版2 刘节著《中国史学史稿》(中州古籍出版社1982年出版)3 仓修良魏得良著《中国古代史学史简编》(黑龙江人民出版社1983年出版)、仓修良著《中国古代史学史》(人民出版社2009年出版)4 张孟伦著《中国史学史》(上、下)(甘肃人民出版社1983、1986年出版)5 尹达主编《中国史学发展史》(中州古籍出版社1985年出版)6 高国抗编著《中国古代史学史概要》(广东高等教育出版社1985年出版)7白寿彝著《中国史学史》第一册(上海人民出版社1986年出版)、白寿彝著《中国史学史》第一卷(上海人民出版社2006年出版)8 施丁著《中国史学简史》(中州古籍出版社1987年出版)9 陶懋炳著《中国古代史学史略》(湖南人民出版社1987年出版)10 周春元编著《中国史学史》(贵州师大学报编辑部1989年出版)11 吴泽主编《中国近代史学史》(上、下)(江苏古籍出版社1989年出版)、吴泽主编《中国近代史学史》修订本(上、下)(人民出版社2010年版)12 邹贤俊主编《中国古代史学史纲》(华中师范大学出版社1989年出版)13 魏文清编著《中国古代史学史》(黑龙江人民出版社1990年出版)14 胡逢祥张文建著《中国近代史学思潮与流派》(华东师范大学出版社1991年出版)15 张家璠耿天勤庞祖喜主编《中国史学史简明教程》(广西师范大学出版社1992年出版)16 曹靖国著《中国近代新史学》(吉林大学出版社1992年出版)17 桂遵义著《马克思主义史学在中(山东人民出版社1992年出版)国》18 宋衍申主编《中国史学史纲要》(东北师范大学出版社1992年出版)19 陈其泰著《中国近代史学的历程》(河南人民出版社1994年出版)20 高国抗杨燕起主编《中国近代史学史概要》(广东高等教育出版社1994年出版)21 马金科洪京陵编著《中国近代史学发展叙论》(中国人民大学出版社1994年出版)22 王学典著《二十世纪后半期中国史学主潮》(山东大学出版社1996年出版)23王学典著《历史主义思潮的历史命(天津人民出版社1994年出版)运》24 俞旦初著《爱国主义与中国近代史学》(中国社会科学出版社1996年出版)25 蒋俊著《中国史学近代化进程》(齐鲁书社1995年出版)26 张岂之主编《中国近代史学学术史》(中国社会科学出版社1996年出版)27 王树民著《中国史学史纲要》(中华书局1997年出版)28 吴怀祺著《中国史学思想史》(安徽人民出版社1996年出版)、吴怀祺著《中国史学思想史》(商务印书馆2007年出版)29 张书学著《中国现代史学思潮研(湖南教育出版社1998年出版)究》30瞿林东著《中国史学史纲》(北京出版社1999年出版)、瞿林东著《中国史学史纲》(北京师范大学出版社2010年出版)31瞿林东著《中国古代史学批评纵横》(中华书局1994年出版)32瞿林东著《中国简明史学史》(上海人民出版社2005年版)33白寿彝主编《中国史学史教本》(北京师范大学出版社2000年出版)34白寿彝主编《中国史学史》(六卷),上海人民出版社2006年版35谢保成主编《中国史学史》(三卷),商务印书馆2006年版36谢保成著《中国史学史》,中国社会科学出版社2008年版37[日]内藤湖南著,马彪译《中国史学史》,上海古籍出版社2008年版38,杨翼骧讲授,姜胜利整理《杨翼骧中国史学史讲义》天津古籍出版社2006年版39蒙文通著《中国史学史》,上海人民出版社2006年版40金毓黻著《中国史学史》,商务印书馆2007年版41傅玉璋著《中国古代史学史》,安徽大学出版社2008年版42李宗侗著《中国史学史》,中华书局2010年版43李小树著《中华史学三千年史》,中国物资出版社2010年版44杜维运著《中国史学史》(全三册),商务印书馆2010年版45乔治忠著《中国史学史》,中国人民大学出版社2011年版46姚薇元著《中国史学史概要》,武汉大学出版社2007年版47谢保成著《史学史话》,社会科学文献出版社2011年版48谢保成著《民国史学述论稿》(1912—1949),上海人民出版社2011年版49张越主编《中国史学史资料汇编》,北京师范大学出版社2009年版50瞿林东著《中国史学史教程》,高等教育出版社2011年版51谢贵安著《中国史学史》,武汉大学出版社2012年版52武少民著《百年清学研究九论》,吉林人民出版社2008年版。

“要叙述中国的工人状况,可以成功一部大书”作为中国共产党早期卓越的工人运动领袖之一,邓中夏参与组织了长辛店铁路工人大罢工、开滦煤矿工人大罢工、京汉铁路工人大罢工、省港大罢工等,领导成立了中国劳动组合书记部、中华全国总工会,见证了中国早期工人运动的发展。

他很早就开始研究中国工人运动史,谋划为中国工人运动历史写一部专著,以总结中国共产党成立以来工人运动的经验及教训,并进行了大量卓有成效的理论研究。

早在1923年12月,邓中夏就在《中国工人状况及我们运动之方针》一文中,流露出撰写中国工人运动史的愿望。

在这篇文章中,邓中夏不仅论述了中国“产业状况”“工人状况”及工人运动,还将当时已发生的工人运动,划分为“胜利时期”和“失败时期”两个阶段,总结了香港海员罢工、京汉铁路罢工等的经验教训,提出“要叙述中国的工人状况,可以成功一部大书,亦只能说一个大略”。

(邓中夏著.邓中夏全集(上)[M].北京:人民出版社,2014.05.P391)1924年1月,邓中夏在《中国农民状况及我们运动的方针》一文中,再次提出中国工人运动可“编成数十万言专书”。

(邓中夏著.邓中夏全集(上)[M].北京:人民出版社,2014.05.P342) 1925年4月,邓中夏撰写《上海日本纱厂罢工中所得来的经验》,总结了上海日本纱厂罢工运动的基本经验,称上海日本纱厂的大罢工“不特在中国劳动运动史上辟了一个新纪元,便在中国民族解放史上也添了一层新意义”,计划将“所有一切详情,拟编专书论述”。

(邓中夏著.邓中夏全集(上)[M].北京:人民出版社,2014.05.P513) 1926年2月,邓中夏在《“五卅”后中国职工运动之新现象》一文中,总结说:“中国职工运动历史是很短的,然而他却有惊人的进步。

”(邓中夏著.邓中夏全集(中)[M].北京:人民出版社,2014.05.P884)因忙于革命工作,使邓中夏很难坐下来系统研究、思考写作,只能在繁忙的革命间隙,写一些短篇文章。

新中国史相关著作新中国史上的著作是有关于中国最近历史的研究的重要参考资料。

它们记载了中国的经济、政治、文化和社会发展的历史,反映了新中国的历程。

这些著作是新中国史学家和历史研究者们重要的研究工具,也是普通读者和广大民众了解新中国历史的重要来源。

一、新中国史相关著作1、《新中国史》。

由中国共产党中央新闻出版社、中国国际出版集团出版,由袁贵仁编著,是新中国成立以来被广泛推荐和使用的一部综合史。

它涵盖了新中国从建国到现在所经历的各个历史时期,包括新中国建设的成就、党的领导和新民主主义的发展、社会主义市场经济的建设、国际关系的改善等。

2、《中国近代史》。

本书由孙立平编著,是新中国成立以来的历史著作。

书中涉及的内容包括中国近代的政治、经济、法律、文化、社会等领域,以及中国特别是新中国政治、经济、文化和思想实践方面的发展变化。

3、《中国社会史》。

本书由张宗桢编著,从社会史学的角度出发,系统地介绍了中国传统社会实践过程,叙述了新中国社会的发展变化,以及新形势下人民的生活发展和社会习俗的变迁。

同时,书中还着重理论地剖析了中国传统社会和新中国社会的发展过程,以及当今社会发展形势。

4、《中国文化史》。

本书由张镛编著,从文化史学的角度出发,回顾了中国从古代到近代的文化历史,同时深入分析了新中国形成后文化现象带来的文化变化和影响。

书中着重介绍了中国文化的渊源、文化发展及其多样性,以及新中国文化发展的主要特点。

二、对新中国史相关著作的评价新中国史相关著作是新中国史学家和历史研究者们重要的研究工具,也是普通读者和广大民众了解新中国历史的重要来源。

它们记载了中国的政治、经济、文化和社会发展的历史,反映了新中国的历程,并为世人了解新中国的发展和变革提供有价值的参考价值。

从学术角度来说,这些著作细心梳理了新中国史的步骤,深入剖析了其中发展变化、变革过程,提出了一些引人入胜、有价值的见解,为我们更加深入、更加准确地理解新中国史提供了重要资料及参考依据。

学习中国历史的重要参考书目1.《中国通史》范文澜主编、蔡美彪续编,人民出版社1994出版。

该书是在我国著名的马克思主义史学家范文澜的《中国通史简编》的基础上修订、扩充而成的。

1940年,范文澜在延安担任马列学院历史研究所主任时开始撰写《中国通史简编》。

1941至1942年,该书上册(上古到五代)、中册(宋辽至清中叶)先后出版。

这是中国第一部用马克思主义观点系统地叙述中国通史的著作。

新中国成立后,范文澜集中主要精力对该书进行增订重写,将旧本上册修订扩充为三编四册,共约110万字,比旧本扩大了4倍。

至1965年,前四册陆续出版。

这部著作凝聚着范文澜二十多年的心血,产生了极为广泛的影响。

该书前四册出版后,范文澜曾计划再做进一步的修订。

不幸,1969年因病逝世。

为了完成范文澜未竟之业,由近代史研究员蔡美彪主持与所内外有关学者专家合作,开始编著第五册(隋唐)至第十册这后六册,从1978年开始出版,连同范文澜所著前四册,一起定名《中国通史》。

至1991年,十卷本的《通史》全部完成,于1994年10月由人民出版社全部出齐.2.《中国通史》(12卷)白寿彝任总主编,从1989年至1999年陆续由上海人民出版社出版。

全书共1400余万字,聘请了一大批国内学有成就的专家学者历时十年完成,被誉为本世纪《中国通史》的压轴之作。

成为建国五十年来部头最大、水平最高的一部通史著述,该书在历史理论和编撰方法方面也多有创获。

第一卷为导论,白寿彝先生主编,并亲自撰写了第一章:统一的多民族的历史。

第二卷:远古时代,苏秉琦主编;第三卷:上古时代(上、下)徐喜辰、斯维至、杨昭主编;第四卷:中古时代·秦汉时期(上、下),白寿彝、高敏、安作璋、廖德清、施丁主编;第五卷:中古时代·三国两晋南北朝时期(上、下),何兹全、黎虎主编;第六卷:中古时代·隋唐(上、下),史念海、陈光崇主编;第七卷:中古时期·五代辽宋夏金时期(上、下),陈振主编;第八卷:中古时期·元时期(上、下),陈得芝主编;第九卷:中古时期·明时期(上、下),王毓铨主编;第九卷:中古时期·清时期(上、下),周远廉、孙文良主编;第十一卷:近代前编(1840-1919)(上、下),龚书铎主编;第十二卷:近代后编(1919-1949),王桧林、郭大钧、鲁振祥主编。

先秦一、概述:1.我国在殷周时期已经有早期史书和诗书的著述。

和编篡活动,但这一时期“学术统于王宫”(特点)著书、编书、藏书以及利用书的人大多是王室诸侯阶层的史官、采诗官、乐官等文化官员,范围极有限。

编辑出版活动主要体现的是统治阶层的意志。

2.春秋战国时期出现了中国文化史上的第一个高潮,“学在官府”的局面被打破,私学开始发展。

3.著书立说成为风尚,出现一大批影响深远的著作。

4.出现了影响比较深远的编辑出版活动。

——孔子整理删定《六经》。

二、孔子整理删定《六经》1.孔子,名丘,字仲尼,鲁国曲阜人。

其先世是宋国贵族,后逃到鲁国。

他是儒家学派的开创者。

他先后整理、删定了六部著作,即《易经》、《尚书》、《诗经》、《礼》《乐经》、《春秋》,受到封建统治者重视,被奉为经典。

2.编订六经的思想和原则①去除重复,即去掉诗中重复的篇章。

②述而不作;只编次整理,不创作。

③无征(对没有验证过的证据,不轻易下笔)不信,多闻阙疑(对历史材料的阙文,对有怀疑的事情要保留,让后人去思考解决,决不主观臆改)。

3.意义:①是春秋时期最重要的出版活动。

②为中华民族传统文化的保存和传播作出了巨大贡献;③他在编辑实践中所确立的思想和原则,对后世的编辑活动有教育意义。

4.不足:(他的编辑思想和原则在实践上,并非无瑕可击)。

①为了肯定和宣扬自己的政治理想、观点,存在曲解古代文献原意的现象。

②为了追求史事的平实可靠,对神话传类似记载进行排斥,造成文化流失。

5.结论:孔子是一位伟大的思想家、编辑家,在中国编辑出版史上享有崇尚地位,在指出其不足时,也要予以充分肯定。

三、总结春秋战国时期,百家争鸣,带动了思想文化的空前繁荣,编辑活动初具规模,形成多元格局,为之后的发展奠定了良好而坚实的基础。

秦朝一、概述1.秦始皇统一六国,开始推行统一文字即书同文和焚书坑儒(禁私学)。

2.书同文:就是针对文字异形采取的统一文字的措施。

因为文字异形与经济文化发展不适应,对封建国家的统一也极不利。

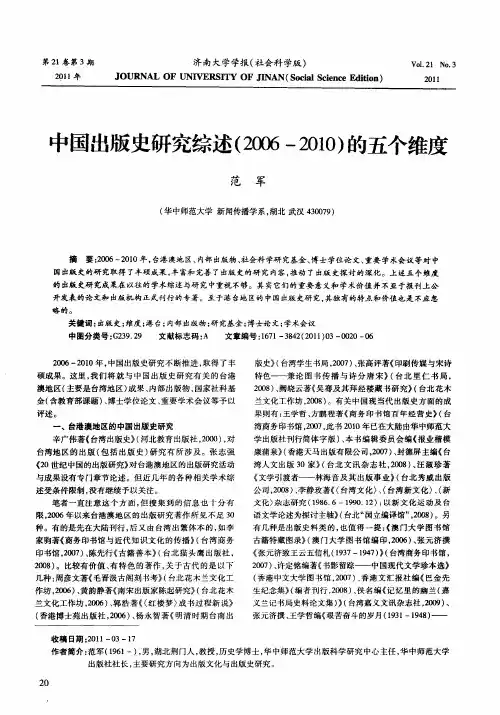

新中国出版史的分期建构作者:郭子毓来源:《新闻爱好者》2022年第09期【摘要】新中国出版史是中国出版通史上一个新阶段的宏伟开启,在世界出版史上也将产生重要影响。

新中国出版史的首要工作是分期。

根据马克思主义历史分期原则提出“行业分期法”之分期理论,以当前出版行业内在运行规律为主体确定分期标准,并阐述该方法所包含的时代因素、效果因素和科技因素。

运用“行业分期法”建构新中国出版史体系,每期提取显著标志命题,揭示内涵,并列举事实数据证明分期的科学性。

具体分为出版奠基计划期(1949—1977年)、出版改革增长期(1978—1993年)、出版转移改制期(1994—2011年)、出版时代融合期(2012年至今)四个时期,四个时期组成一个有机整体,深刻揭示中国特色社会主义出版的自身发展规律。

【关键词】新中国出版史;马克思主义历史分期;行业分期法;建构体系研写新中国出版史首先遇到的就是分期问题。

目前,有关这方面的研究积极意义毋庸赘述,但亦存在主要问题:第一,套用国史按社会形态的分期方法划分新中国出版史,缺乏出版业的特性;第二,分期标题笼统,缺乏内涵揭示,如有分期按一般通用进程命名为“探索阶段”“发展阶段”“繁荣阶段”,等等。

新中国出版史的分期不仅仅是对过去事实的简单罗列,更重要的是面对现实问题,阐明过去与现在的关系及其影响。

如何分期反映了作者的思想认识倾向。

科学分期能很好地把握历史发展规律,扬长避短,启示未来。

新中国出版史是中国出版通史上一个新阶段的宏伟开启,是一个起点,有其中国特色社会主义出版发展的自身规律。

因此,研究新中国出版史要努力学习掌握马克思主义历史分期法之原则,揭示出版行业客观发展规律,达到写史之目的。

一、有关分期标准的研究给新中国出版史科学分期,最重要的是标准问题。

标准不同,其分期也就不同。

程美华把改革开放出版史分为四个阶段:1978—1989年为第一阶段,1989—1994年为第二阶段,1994—2000年为第三阶段,2000年至今(发表时间为2011年)为第四阶段。

中国古代出版历史知识资料什么是竹木简牍?竹木简牍应用于书写的时间?其在内容、形式上有何特点?竹木简牍:把文字写到或刻到经过整治的竹片或木板上。

单片竹为“简”,编“简”成“策”,单片木未写字称“版”,写字称“牍”。

与书籍有关的字“篇”、“籍”、“簿”、“牒”。

时间从上古时期(甲骨文同期)到东晋末年(404)从出土的简策分析,其内容可分为:祭祷、记录遣策、书籍。

正式书籍包括儒家经典,编年体史书,地理书,科技书,再加上秦汉时期的法律书、兵书、历谱等,内容相当广泛形式固定。

简椟制度是我国最早的书籍制度。

以经过刮削的竹条、木板为书写材料,编连诸简,成为一策(册);以尾简为中轴从左向右收卷,成为一札。

此为我国汉代以前图书的普遍形式。

竹木简牍在出版史上的地位:在造纸术发明以前,通行时间最长,适用范围最广,已成为较为固定的书籍制度。

1)竹木取材容易、价廉易得;整治刮削工艺简单,方便书写修改;刻连缀成册,使容量加大,便于文化普及、学术发展,在中国发展史上十分重要;2)大量出版术语来源于此,如“册”、“篇”、“籍”、“笔”、“符”、“版图”、“杀青”、“尺牍”、“入木三分”、“连篇累牍”等;3)影响出版形制(卷轴、册页制度),行文格式(从上至下、从右到左)。

“赘简”为衬页和环衬的渊源。

对后世图书有重要影响。

杀青:“杀青”一词来源先秦时代,是古代制竹简程序之一,将竹火炙去汗后,刮去青色表皮,以便书写和防蠹。

后来人们将写定的书稿也称为“杀青”。

尺牍:长一尺的木简。

古代用以书写。

一尺牍多用于写书信,所以书信古称“尺牍”。

简牍制度:我国最早的书籍制度。

从上古到造纸术发明前是竹帛并行时期,通行的是简牍制度。

一部简牍书籍的制作方式及其形式,大致分为:刮削整治、编简成册、长度内容、书写字体、收卷。

两汉政府建立了哪些图书编撰机构?石渠阁、天禄阁、麒麟阁、兰台、东观及秘书监等。

试述熹平石经产生的背景、内容及其对后世的影响。

背景:汉武帝采纳董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”建议后,儒家书籍被奉为经典,法定为教科书,设专门博士官讲授,成为判断是非标准与决策依据。

中国编辑出版史期末复习汇总绪论第一节中国编辑出版活动的历史渊源与学科体系一.关于出版1.出版一词就是外来语(日语)。

2.出版活动并非始于唐代,古已有之。

二.中国编辑出版史的研究内容1.重要文化典籍编辑,出版的过程及其历史意义。

2.著名编纂出版机构的创办,发展及其历史地位。

3.杰出编辑出版家的重要业绩及其历史影响。

4.重大编辑出版技术与制度的产生,完善及其历史作用。

(雕版印刷)5.编辑出版活动在长期发展中积累的历史经验。

注:1、中国编辑出版史研究的图书就是广义的图书。

2、广义的图书即包括竹木简牍、金石拓片、手抄卷轴,又包括当代出版的书刊、报纸、甚至包括声像资料、缩微胶片及多媒体、光盘等新技术产品。

三.中国编辑出版史的学科地位1.中国编辑出版史就是编辑学、出版学与历史学的交叉学科。

2.中国编辑出版史与中国文献学、文献学史、中国书史也存在部分交叉,但就是区别十分明显。

四.构成图书的要素1、要有被传播的知识信息。

2、要有记录知识的文字、图像及其她信息符号。

3、要有记载文字,图像信号的物质载体。

4、图书的生产技术与工艺也就是产生图书的基本条件。

5、图书的装帧形式。

第二节中国书籍制度的演变一.书籍制度定义:书籍制度,主要就是指书籍书写材料的品质与规格、装帧的工艺与形式,以及出版的方式。

二.简册制度1、定义:简册就是春秋至秦汉三国时期书籍的主要形式,它在书写、编次、装帧等方面都已具备了后世正规书籍的基本要素,因而成为中国书籍之始。

2、“简”早期专指竹质的书写材料,到了东汉可以泛指竹木质书写材料。

3、“策”,又作册,就是指由若干简牍编连而成的书册。

4、简册在书写工具、材料规范、刮治缮写、削改符号、题记编连等技术处理方面,形成了一整套技术,史称“简册制度”5、简册制度就是中国书籍制度的滥觞,其主要内容分为材料处理、形制规格、书写及书写工具、题记与编连4个方面6、帛书:帛书就是指书写在缣帛上的书籍。

缣帛就是丝织品,包括帛、素、缯、缣等品种,所以,帛书有时又称“素书”或“缣书”。

广学会(Society for the Diffusion Of Christian and General ledge Among the Chinese)原名同文书会(The Chinese Bookand Track Society),光绪十三年(1887年)由英国教士韦廉臣创立于上海。

到光绪十八年(1892年)改名为广学会。

光绪三十二年(1906年),英文名改为Christian and LiteratureSociety of China。

该会宣言说:“吾人以后当专心一志,·译著传播基督教福音之文字,推销振作人民、提高道德之书籍”,“用文字扩充上帝的工业;配合时世所必需”。

所以该会工作,编译出版新书为主。

该会主要由在华外籍官员、商人、传教士组成,而以传教士为其骨干,其中重要者有英国人李提摩太、慕维廉、艾约瑟、美国人林乐知、丁韪良、李佳白、德国人花之安等。

这些人都自称为中国人的老朋友,都会汉语,读中国书,有时也穿中国礼服,帽戴假辫,取中国人名(林乐知别号荣章,李提摩太别号蓉若),他们从美国获得“博士”头衔,自称为“美国进士”。

广学会在中国近代出版史上之所以影响较大,和这批经营出版事业的传教士以及李提摩太任广学会总干事后所实行的一些传教路线有关。

同治九年(1870年),24岁的李提摩太即由英国浸礼会派遣来华任传教士,对中国农民生活、中国国情,开始有所了解。

因此竭力主张,在中国传教“再没有比文字有效的工具了”。

并致力于在中国开展书籍的翻译出版。

从光绪十六年(1890年)李提摩太主持广学会直至他于民国5年(1916年)去世。

他的主张在广学会得到最大规模的实施。

首先,李提摩太明确了广学会出版的对象是一些中国士大夫、一些“有地位有学问的人”。

通过这些人去影响更多的中国人,他作过这样一个估计:中国人中文官自县长以上者 2289人武官自营长以上者 1987人学官自府视学以上者 1760人大学堂教习 2000人派驻各省省会的高级候补官员 2000人科举出身的文人: (1)在北京考取进士的;(2)在20行省考取举人的;(3)在253个府考中秀才的。

第四章近代出版:变革与发展共存(1840—1911年)4.1复习笔记【知识框架】【重点难点归纳】一、近代出版业的十大变革1.印刷技术的变革:近代机械化印刷技术广泛使用中国的印刷技术在晚清时期实现了从手工操作向机械化大生产的转变。

这一转变极大地提高了图书出版业的印刷生产力,为中国传统出版业走向近代化提供了坚实的物质基础和技术条件,并对其产生了决定性的影响。

到20世纪初,机械化的印刷术已经成为我国印刷业的主流,印刷业也逐步成为资本主义经营方式的工业企业,从生产力到生产关系都实现了根本性的变革。

2.出版物形制的变革:平装、精装逐渐取代线装新式印刷术传入以后,机器铅印逐渐取代手工雕版印刷而居于主要地位,洋纸逐渐取代软纸,成为主要的出版用纸,传统的单面印刷也因而变为双面印刷,书籍的装订和装帧也随之发生变革,精装、平装得到了普遍的应用,从而实现了图书装订和装帧的变革。

3.出版物内容的变革:近代学科体系的初步建立大量翻译图书的出现,广泛传播了西学新知,给中国图书和文化界注入了新鲜的血液,从而引起了出版物内容和结构的巨大变革。

在传统的经、史、子、集四部图书以外,各种自然科学、应用科学和哲学、社会科学著作不断涌现,一批新学科随之相继建立。

随着出版业的进一步发展,近代意义上的学科体系便随着相关图书的大量出现而在中国初步确立起来,与中国传统的经史子集形成一种互补共存之格局。

4.出版物类型的变革:近代新型出版物大量出现晚清时期,伴随着出版物内容的日渐扩大,出版物类型也日益丰富,涌现出了形形色色的新型出版物。

在近代出版史中,一个引人瞩目的现象就是报纸、杂志的大量出现。

以外,近代新型教科书、新型工具书和连环画也大量出版。

这些新型出版物一经出现,就迅速赢得了读者和社会的认可,发行数量都十分可观。

5.出版机构的变革:近代资本主义出版企业逐渐发展壮大鸦片战争以前,近代意义上的资本主义出版企业开始在国内出现并发展壮大,并在社会的发展变革中起到了前所未有的推动作用。