课题1燃烧与灭火资料

- 格式:pptx

- 大小:2.90 MB

- 文档页数:5

《燃烧条件与灭火原理》讲义一、燃烧的定义和意义燃烧,简单来说,就是一种剧烈的氧化反应,通常会伴随着发光、发热的现象。

在我们的日常生活和工业生产中,燃烧有着广泛的应用。

比如,我们通过燃烧燃料来获取能量,用于取暖、烹饪、发电等;在工业上,燃烧则用于冶金、化工等领域。

然而,如果燃烧失去控制,就会引发火灾,给我们的生命财产带来巨大的威胁。

所以,了解燃烧的条件和灭火的原理,对于保障我们的安全至关重要。

二、燃烧的条件要发生燃烧,必须同时满足三个条件:可燃物、助燃物(通常是氧气)和达到着火点。

1、可燃物可燃物是指能够与空气中的氧气或其他氧化剂发生燃烧反应的物质。

常见的可燃物包括木材、纸张、汽油、酒精、煤炭等。

不同的可燃物有着不同的燃烧特性,例如,木材的燃烧速度相对较慢,而汽油的燃烧则非常迅速。

2、助燃物助燃物是帮助和支持可燃物燃烧的物质,最常见的助燃物就是氧气。

空气中约含有 21%的氧气,这为大多数燃烧反应提供了充足的助燃条件。

但有些物质在其他气体环境中也能燃烧,比如镁条可以在二氧化碳中燃烧。

3、达到着火点着火点是可燃物燃烧所需要的最低温度。

每种可燃物都有其特定的着火点。

例如,白磷的着火点很低,约为 40℃,在常温下暴露在空气中就容易自燃;而木材的着火点则相对较高,通常在 200℃以上。

这三个条件缺一不可,只有同时满足,燃烧才能发生。

三、灭火的原理既然燃烧需要满足三个条件,那么灭火的原理就是破坏这三个条件中的一个或多个。

1、清除可燃物将燃烧物与未燃烧的物质隔离开,中断可燃物质的供给,燃烧就会因缺乏可燃物而停止。

例如,在森林火灾中,设置防火带就是通过清除可燃物来阻止火势蔓延。

2、隔绝助燃物通过各种方法使燃烧区域与助燃物隔离,比如用灭火器喷出二氧化碳、氮气等气体,覆盖在燃烧物表面,阻止氧气与可燃物接触,从而达到灭火的目的。

3、降低温度到着火点以下水是最常用的降温灭火剂,它能吸收大量的热量,使燃烧物的温度迅速降低到着火点以下,从而灭火。

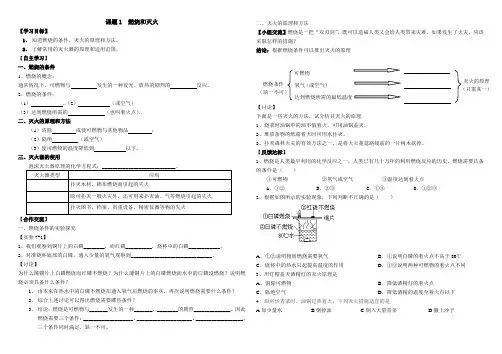

课题1 燃烧和灭火【学习目标】1、知道燃烧的条件,灭火的原理和方法。

2、了解常用的灭火器的原理和适用范围。

【自主学习】一、燃烧的条件1.燃烧的概念:通常情况下,可燃物与发生的一种发光、放热的剧烈的反应。

2.燃烧的条件:(1)。

(2)(或空气)(3)达到燃烧所需的(也叫着火点)。

二、灭火的原理和方法(1)清除或使可燃物与其他物品;(2)隔绝(或空气)(3)使可燃物的温度降低到以下。

三、灭火器的使用【合作交流】一、燃烧条件的实验探究【实验7-1】1、我们观察到铜片上的白磷________,而红磷__________,烧杯中的白磷____________。

2、对准烧杯底部的白磷,通入少量的氧气观察到_______________________________。

【讨论】为什么薄铜片上白磷燃烧而红磷不燃烧?为什么薄铜片上的白磷燃烧而水中的白磷没燃烧?说明燃烧必须具备什么条件?1、由本来在热水中的白磷不燃烧在通入氧气后燃烧的事实,再次说明燃烧需要什么条件?2、综合上述讨论可以得出燃烧需要哪些条件?3、结论:燃烧是可燃物与_______发生的一种_______、________的剧烈______________。

因此燃烧需要三个条件:___________________、_____________________、__________________。

三个条件同时满足,缺一不可。

二、灭火的原理和方法【小组交流】燃烧是一把“双刃剑”,既可以造福人类又会给人类带来灾难,如果发生了火灾,应该采取怎样的措施?结论:根据燃烧条件可以推出灭火的原理下面是一些灭火的方法,试分析其灭火的原理1、烧菜时油锅中的油不慎着火,可用油锅盖灭。

2、堆放杂物的纸箱着火时可用水扑灭。

3、扑灭森林火灾的有效方法之一,是将大火蔓延路线前的一片树木砍掉。

【反馈达标】1、燃烧是人类最早利用的化学反应之一,人类已有几十万年的利用燃烧反应的历史。

化学教案

课题:课题1 燃烧和灭火

课型:新授课

教学目标:

知识与技能:1:认识燃烧的条件和灭火的原因

2:了解易燃物和易爆物的安全知识

过程与方法:培养学生的实验能力和观察能力。

培养学生的分析综合能力,并使学生逐步了解内因和外因之间的辩证关系。

情感态度与价值观:培养学生的好奇心和敢于质疑,勇于探索的创新

意识和品质,同时有意渗透防火意识的培养。

教学重点:燃烧的条件和灭火的原理。

教学难点:燃烧的条件和灭火的原理。

授课时间:

教学手段:多媒体,实验仪器

教学地点:教室

课时分配:共1课时第1课时总第课时。

人教版九年级化学《课题1 燃烧和灭火》

实验报告

实验目的

研究燃烧和灭火的原理,了解化学反应中的能量变化。

实验材料

1. 火碱棒

2. 硫磺

3. 火柴

4. 干净的烧杯

5. 实验台

6. 试管夹

实验步骤

1. 将一根火碱棒置于实验台上。

2. 用火柴点燃火碱棒的一端。

3. 观察火碱棒燃烧的现象,并记录下燃烧时间。

4. 用试管夹将一小块硫磺夹在试管中。

5. 用火柴点燃硫磺。

6. 将试管倾斜,将燃烧的硫磺接触到火碱棒的尽可能靠近燃烧

部分。

7. 观察火碱棒燃烧是否被灭,并记录下熄灭的时间。

实验结果

火碱棒自燃时火焰气体逸出,火焰颜色为黄色,燃烧时间约为30秒。

将燃烧的硫磺接触到火碱棒后,火焰被灭,熄灭时间约为5秒。

结论

从实验结果可以得出以下结论:

1. 火焰是燃烧物质的气体所产生的可见光;

2. 灭火是将燃烧物质绝热隔开,消耗燃烧物质或降低其温度。

实验注意事项

1. 进行实验时应保持实验台、烧杯等器材的干净;

2. 实验过程中要注意安全,避免烧伤;

3. 实验结束后要将实验台、烧杯等器材清洗干净。

课题1 《燃烧和灭火》教学设计教学目标:1.知识与技能:(1)认识燃烧的条件和灭火的原理(2)了解常用灭火器的灭火原理和使用方法(3)能利用对比实验的方法设计和完成一些简单的化学实验2.过程与方法:(1)学习运用比较、观察、试验等方法获取信息;(2)通过探究活动,学习对获得事实进行分析得出结论的科学方法;(3)学习运用归纳、概括等方法对获取的信息进行加工。

3.情感态度与价值观:(1)利用化学知识解释生活问题,是学生对化学保持强烈的好奇心和探究欲(2)增强日常生活中的防范灾害的意识,并注意采取安全措施。

教学重点和难点:(1)燃烧的条件和灭火的原理(2)利用燃烧条件和灭火原理解释一些日常现象教学用品:铜片、烧杯2个,大试管(含橡皮塞)1支,小蜡烛,红磷,白磷,碳酸钠粉末,稀盐酸,塑料瓶,小试管,火柴。

教学过程:一、引入新课:我们知道,很多物质能在氧气中燃烧,燃烧是我们生活中十分常见的一种现象,它与我们的生活关系十分密切。

天上的火,来到人间,火在大地燃烧,让愚昧化做文明,火在宇宙燃烧,使黑暗趋向光明!“火”在给我们人类带来光明、温暖的同时也会给我们带来灾难。

能不能控制燃烧,让它只做好事,不做坏事呢?在这一节课里,我们将用实验的方法去揭示燃烧的规律,找到控制燃烧的办法。

【典故】1.1854年5月英国战舰“欧罗巴”号按照命令开始了远涉重洋的航行,他的船舱里结结实实地装满了供战马吃的草料。

两个多月后,船舱突然冒出熊熊大火,大火迅速吞没了整艘战船.......2. 农村之“鬼火”,盛夏时节,在农村经常有人看见鬼火……二、问题和猜想:(一)燃烧的条件【提问】你能说出生活中看到过哪些物质的燃烧现象?【讨论】下面的这几个变化,有哪些相同点?C+O2=CO2;4P+5O2==2P2O5;S+O2==SO2;3Fe+2O2==Fe3O4。

可燃物:可以燃烧的物质叫可燃物。

【板书】1.燃烧:物质跟氧气发生的发光、放热的氧化反应叫燃烧。

《燃烧条件与灭火原理》讲义一、燃烧的定义和现象燃烧是一种常见的化学反应,通常伴随着发光、发热的现象。

比如说,我们生活中常见的蜡烛燃烧、木材燃烧等,都是燃烧的表现。

燃烧的发生并不是随意的,它需要一定的条件。

接下来,我们就来详细探讨一下燃烧所需要的条件。

二、燃烧的条件1、可燃物可燃物是燃烧能够发生的首要条件。

像木材、纸张、汽油等都属于可燃物。

如果没有可燃物,燃烧就无从谈起。

比如说,在一个空荡荡的房间里,没有任何可以燃烧的物品,那么无论怎样都不可能发生燃烧现象。

2、氧气(或其他助燃物)氧气是我们最常见的助燃物,但并不是唯一的。

在一些特殊情况下,其他气体也可以起到助燃的作用。

氧气在燃烧过程中起着至关重要的作用。

它与可燃物发生反应,提供燃烧所需的氧气分子,使得燃烧能够持续进行。

比如铁在纯氧中可以燃烧,而在空气中一般不能燃烧,这就说明了氧气浓度对燃烧的影响。

3、达到可燃物的着火点着火点是指可燃物燃烧所需要的最低温度。

不同的可燃物有着不同的着火点。

例如,纸张的着火点相对较低,很容易被点燃;而煤炭的着火点则较高,需要更高的温度才能燃烧起来。

如果温度没有达到可燃物的着火点,即使有可燃物和氧气存在,燃烧也不会发生。

这三个条件必须同时具备,缺一不可,燃烧才能发生。

只有当这三个条件相互配合,才能形成燃烧这一化学反应。

三、灭火的原理既然我们知道了燃烧的条件,那么相应地,灭火的原理就是破坏燃烧的条件。

1、清除可燃物将燃烧现场的可燃物移走或者隔离,切断燃烧的物质基础。

比如森林火灾中,设置隔离带,把未燃烧的树木和已经燃烧的区域隔离开来,防止火势蔓延。

2、隔绝氧气(或其他助燃物)通过各种方法减少或者阻止氧气与可燃物接触。

常见的灭火器,如二氧化碳灭火器,就是利用二氧化碳气体覆盖在燃烧物表面,隔绝氧气,从而达到灭火的目的。

3、降低温度到可燃物的着火点以下通过喷水、使用冷却剂等方式降低可燃物的温度,使其低于着火点。

比如消防队员用水枪喷水灭火,水吸收热量,降低了可燃物的温度,从而终止燃烧。

《燃烧与灭火》讲义一、燃烧的本质燃烧,这个在日常生活中常见的现象,其实蕴含着深刻的化学原理。

简单来说,燃烧是一种剧烈的氧化反应,通常伴有发光、发热的现象。

燃烧的发生需要三个关键要素,也被称为燃烧的“三角”,分别是可燃物、助燃物(通常是氧气)以及达到可燃物的着火点。

可燃物是能够燃烧的物质,比如木材、纸张、汽油等。

助燃物则帮助可燃物燃烧,最常见的助燃物就是空气中的氧气。

而着火点则是可燃物燃烧所需要达到的最低温度。

比如说,一根火柴能够燃烧起来,是因为火柴头是可燃物,周围空气中有充足的氧气作为助燃物,而当我们划火柴时,摩擦产生的热量使火柴头达到了着火点,于是燃烧就发生了。

二、燃烧的条件1、可燃物可燃物的种类繁多,从固体的木材、煤炭,到液体的汽油、酒精,再到气体的天然气、氢气等。

不同的可燃物,其燃烧特性也各不相同。

有些可燃物容易燃烧,而有些则相对较难。

2、助燃物在大多数情况下,空气中的氧气是主要的助燃物。

但在一些特殊环境中,其他物质也可以起到助燃的作用,比如氯气可以支持某些金属的燃烧。

3、温度达到着火点每种可燃物都有其特定的着火点。

例如,白磷的着火点很低,在常温下就能自燃;而煤炭的着火点则相对较高,需要较高的温度才能燃烧。

这三个条件缺一不可,只有同时满足,燃烧才能发生。

三、燃烧的类型燃烧根据不同的分类标准,可以分为多种类型。

1、按照燃烧的形态,可以分为气体燃烧、液体燃烧和固体燃烧。

气体燃烧速度快,容易扩散;液体燃烧通常会先蒸发成气体再燃烧;固体燃烧则相对较为复杂,可能会有表面燃烧、分解燃烧等多种形式。

2、按照燃烧的剧烈程度,可以分为完全燃烧和不完全燃烧。

完全燃烧时,可燃物能够充分与助燃物反应,产生二氧化碳和水等产物,释放出大量的能量。

而不完全燃烧时,会产生一氧化碳等有毒有害气体,不仅浪费能源,还会对环境和人体健康造成危害。

四、灭火的原理既然知道了燃烧的条件,那么灭火的原理也就很清晰了,就是破坏燃烧的条件,使燃烧反应停止。

课题一燃烧和灭火【知识要点】1. 燃烧的条件可燃物与发生的一种、、的氧化反应叫做燃烧,燃烧需要三个条件:(1);(2);(3)。

2. 灭火的原理和方法灭火的根本是;灭火的原理是;;。

如果遭遇火灾时,可以采取的自救措施有。

3. 易燃物和易爆物的安全知识可燃物在内急剧地燃烧,就会在短时间内聚积使气体的体积迅速膨胀而引起。

越大,燃烧就越剧烈。

【要点分析】燃烧、爆炸、缓慢氧化和自燃的区别和联系:一般说燃烧、爆炸、自燃与缓慢氧化的本质都是氧化反应,只是由于条件不同而产生了不同的现象。

①本质特征:都是氧化反应,都放热。

②反应进行的剧烈程度不同。

燃烧——是剧烈的氧化反应。

爆炸——急速的燃烧发生在有限的空间内而引起的,是剧烈的氧化反应。

缓慢氧化——反应过程中几乎不升温、不发光、现象很不显著,反应缓慢,是氧化反应的一种形式。

自燃——指可燃物由于缓慢氧化而引起的自发燃烧。

例1 燃烧是生活中的一种常见现象。

下列有关燃烧或灭火的说法错误的是()A.钠可以在氯气中燃烧,说明燃烧不一定要有氧气参与B.碳、硫在氧气中燃烧比在空气中燃烧剧烈C.锅里的油着火时可用锅盖盖灭,是因为隔绝了氧气D.用水可以灭火,是因为降低了可燃物的着火点解析钠在氯气中燃烧,说明氯气可以支持燃烧,所以A是正确的;着火点是物质固有的一种属性,一般不会随外界条件的变化而变化,用水灭火,降低的是可燃物的温度,使温度低于着火点,而不是降低其着火点,所以D错误。

答案 D例2古语道:“人要实,火要虚”。

此话的意思是说:做人必须脚踏实地,事业才能有成;燃烧固体燃料需要架空,燃烧才能更旺。

从燃烧的条件看,“火要虚”的实质是()A.增大可燃物的热值 B.增大可燃物与空气的接触面积C.提高可燃物的着火点 D.提高空气中氧气的含量解析使可燃物充分燃烧的条件一是增大可燃物与氧气的接触面积,二是增加氧气的浓度。

一般情况下,增大氧气的浓度较难操作,在空气中氧气浓度是一定的,要想燃烧更旺,可增大与氧气的接触面积。