日历中的规律讲述

- 格式:ppt

- 大小:694.50 KB

- 文档页数:10

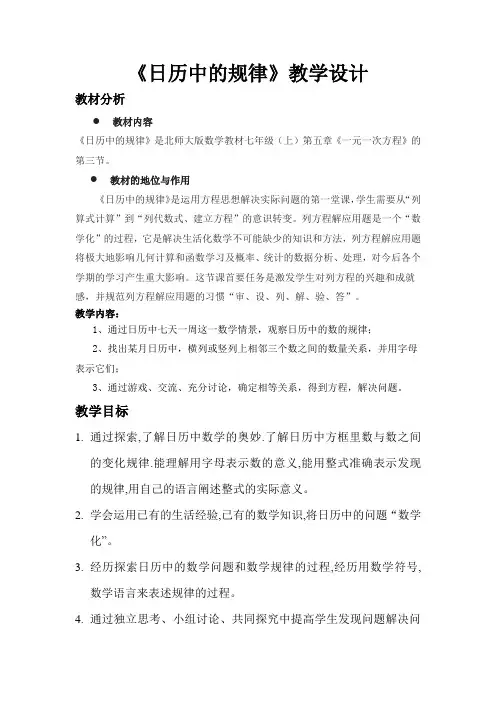

《日历中的规律》教学设计教材分析●教材内容《日历中的规律》是北师大版数学教材七年级(上)第五章《一元一次方程》的第三节。

●教材的地位与作用《日历中的规律》是运用方程思想解决实际问题的第一堂课,学生需要从“列算式计算”到“列代数式、建立方程”的意识转变。

列方程解应用题是一个“数学化”的过程,它是解决生活化数学不可能缺少的知识和方法,列方程解应用题将极大地影响几何计算和函数学习及概率、统计的数据分析、处理,对今后各个学期的学习产生重大影响。

这节课首要任务是激发学生对列方程的兴趣和成就感,并规范列方程解应用题的习惯“审、设、列、解、验、答”。

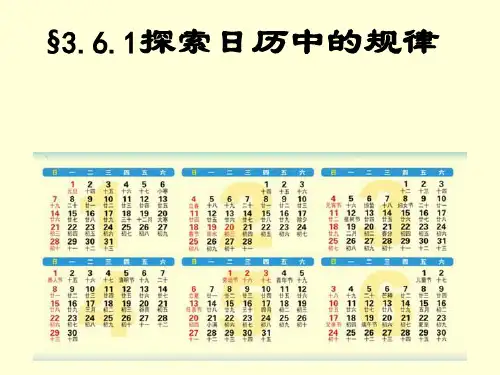

教学内容:1、通过日历中七天一周这一数学情景,观察日历中的数的规律;2、找出某月日历中,横列或竖列上相邻三个数之间的数量关系,并用字母表示它们;3、通过游戏、交流、充分讨论,确定相等关系,得到方程,解决问题。

教学目标1.通过探索,了解日历中数学的奥妙.了解日历中方框里数与数之间的变化规律.能理解用字母表示数的意义,能用整式准确表示发现的规律,用自己的语言阐述整式的实际意义。

2.学会运用已有的生活经验,已有的数学知识,将日历中的问题“数学化”。

3.经历探索日历中的数学问题和数学规律的过程,经历用数学符号,数学语言来表述规律的过程。

4.通过独立思考、小组讨论、共同探究中提高学生发现问题解决问题的能力,提高合作交流的能力。

情感与态度目标1.通过对日历的研究,感受到日历的数学的魅力,培养学生热爱生活、热爱数学。

2.在解决一系列有趣富有挑战性问题的过程中,培养学生敢于面对挑战和勇于克服困难的意志,鼓励学生大胆尝试,激发学生学习的热情。

教学难点用字母表示数,用数学知识解释日历中的规律,使日历问题“数学模型化”:相关量的代数式表示。

教学重点探索日历中的规律。

教学准备1、课堂学生活动卡、2、实物投影仪、3、多媒体课件教学方法启发式接受教学法为主,合作学习自主探究为辅教学过程:1.在日历的一个横行上圈出相邻的三个日期,它们和为15,你能得出这三天分别为几号吗?2.在日历的一个竖列上圈出相邻的三个日期,它们和为45,你能得出这三天分别为几号吗?3.如果按竖列圈出的相邻三个日期和是21,你能说出这三天分别是几号吗?如果它们和是75呢,23呢? 一元一次方程联系起来,寻找等量关系,把实际问题转化为数学模型-----方程,根据实际问题检验解的合理性.数学知识,提高数学素材的实用性.活动6(延伸)1.在2004年6月的日历中(1)(见下图)任意圈出一竖列上相邻的三个数,设中间的一个为a,则用含a的代数式表示这三个数(从小到大排列)分别是___________。

月历上的数字的奥秘引言月历作为人们生活中常见的物品之一,在我们掌握时间、了解日期的过程中扮演着重要角色。

然而,你是否曾经好奇过月历上的数字背后所隐藏的奥秘?在本文中,我们将揭示月历上数字的来源和意义,并深入探讨其背后蕴含的文化和历史内涵。

月历中的日期数字在传统的月历上,日期数字从1到31由上至下依次排列。

这些数字代表了每个月的不同日期。

看似琐碎的数字背后,其实蕴含着丰富的文化和历史内涵。

天干和地支在中国农历中,数字1到10是由天干和地支组合而成。

天干有甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸的十个字体,地支有子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥的十二个字体。

它们按照一定的规律组合起来,形成了从1到60的生肖年历。

例如,第1年是甲子年,第2年是乙丑年,依此类推。

这种天干地支的组合方式体现了古人对时间的认知和命名方式。

节气月历上的数字也与节气相关。

中国传统农历有24个节气,标志着季节变化和气候的转折。

每个月都会有一个或两个节气,这些节气对应着特定的数字。

例如,立春对应2月4日,梅花开时对应2月19日。

在月历上,我们可以清晰地看到这些与节气相关的数字,以提醒我们时序的流转和自然界的变化。

周期和宗教西方的月历以7天为一个星期,这与基督教的宗教信仰有关。

根据《圣经》,上帝在创造世界时,用6天的时间进行工作,第7天安息。

因此,星期日作为一个星期的最后一天,象征着休息和神圣的一天。

在月历上,星期日通常以红色或其他特殊标记来突出显示。

另外,数学家斐波那契的著名数列也与月历上的数字相关。

斐波那契数列是一个无限数列,从0和1开始,后面的数字是前两个数字之和。

在月历上,我们可以发现一些数字恰好是斐波那契数列中的数字,这是一个巧合还是有着深层次的奥秘呢?月历数字背后的文化内涵除了具体的数字意义,月历上的数字还蕴含着丰富的文化内涵。

时间的流逝和无常性月历上的数字提醒着我们时间的流逝和生命的无常性。

每一天,我们都追寻着时间的轨迹,数字的增长成为了衡量我们生命步伐的标志。

日历中的数学规律说课稿日历中的数学规律说课稿瑞金二中刘雄大家好!今天我说课的题目是日历中的数学规律,所选用的教材为浙教版义务教育课程标准实验教科书。

根据新课标的理念,对于本节课,我将以教什么,怎样教,为什么这样教为思路,从教材分析,教学目标分析,教学方法分析,教学过程分析四个方面加以说明。

(或加教学评价)一、教材分析1、教材的地位和作用本节教材是初中数学七年级上,第二章末阅读材料的内容,是初中数学实践的重要内容之一。

一方面,这是在学习了整式的基础上,对一元一次方程的进一步深入和拓展;另一方面,又为学习数学建模思想等知识奠定了基础,是进一步研究方程的工具性内容。

鉴于这种认识,我认为,本节课不仅有着广泛的实际应用,而且起着承前启后的作用。

2、学情分析从心理特征来说,初中阶段的学生逻辑思维从经验型逐步向理论型发展,观察能力,记忆能力和想象能力也随着迅速发展。

但同时,这一阶段的学生好动,注意力易分散,爱发表见解,希望得到老师的表扬,所以在教学中应抓住这些特点,一方面运用直观生动的形象,引发学生的兴趣,使他们的注意力始终集中在课堂上;另一方面,要创造条件和机会,让学生发表见解,发挥学生学习的主动性。

从认知状况来说,学生在此之前已经学习了整式,对用字母表示式子已经有了初步的认识,这为顺利完成本节课的教学任务打下了基础,但对于建模思想即方程思想的理解,(由于其抽象程度较高,)学生可能会产生一定的困难,所以教学中应予以简单明白,深入浅出的分析。

3、教学重难点根据以上对教材的地位和作用,以及学情分析,结合新课标对本节课的要求,我将本节课的重点确定为:理解和掌握日历中的数学规律。

难点确定为:根据规律解决生活中的数学问题。

二、教学目标分析新课标指出,教学目标应包括只是与技能目标,过程与方法目标,情感与态度目标这三个方面,而这三维目标又应是紧密联系的一个右击整体,学生学会知识与技能的过程同时成为学会学习,形成正确价值观的过程,这告诉我们,在教学中应以知识与技能为主线,渗透情感态度价值观,并把前面两者充分体现在过程与方法中。

日历上的科学小知识有哪些日历上的科学小知识日历是我们生活中必不可少的工具之一,它不仅能告诉我们今天是几号,还会记录一些节假日和重要的事情。

除了这些基本信息,日历上还可包含一些科学小知识,让我们在使用日历的同时,也能学到一些有趣的科学知识。

下面就为大家介绍一些常见的日历上的科学小知识。

一、闰年和平年我们都知道,每四年会有一个闰年,也就是2月会多一天,有29天。

这是因为地球绕太阳一周的时间不是精确的365天,而是365.2422天。

为了和地球的公转周期保持一致,我们就在每四年中加一个多出来的一天。

二、昼夜平分点春分、秋分是我们熟知的节气,这两天的昼夜时间大致相等,称为昼夜平分点。

春分是从冬至到春分之间的日子,秋分是从夏至到秋分之间的日子。

昼夜平分点是因为地球在公转时,太阳照射地球的面积相等,所以昼夜时间相等。

三、朔望月在日历上,我们经常会看到月份后面有一个阴历的标记,如农历的初一、十五等。

这就涉及到朔望月的概念。

朔指的是新月,望指的是满月。

朔望月是从一个朔日到下一个朔日之间的时间长度,为29.5306天,约合29天又12小时。

四、日全食和月全食日全食和月全食是天文学中非常有意思的现象。

日全食指的是太阳被月亮完全遮挡,遮挡的区域形成一个光圈,我们称之为日环食。

月全食指的是月亮进入地球的阴影区域,使得月亮暗淡下来,有时甚至变成红色。

这两个现象的发生与地球、月球和太阳的相对位置有关。

五、热带风暴和台风夏季是热带风暴和台风多发的季节。

热带风暴是一种比飓风和台风弱一些的气旋性降水天气系统,强度大约在热带风暴和台风之间。

而台风则是由海洋上的暖湿空气升腾形成的强降水气旋。

台风的形成和发展与海洋温度的高低、大气环流的状态以及地球自转有关。

六、太阳系行星日历上的科学小知识还会包含太阳系的行星信息。

除了我们熟知的地球,太阳系中还有其他的7个行星:水星、金星、火星、木星、土星、天王星和海王星。

每个行星的直径、质量、轨道周期等都各不相同,这些信息也可以在日历上找到。

日历上的科学小知识有哪些日历上的科学小知识有哪些【日历的科学知识】1.历法的种类:①阳历:以地球绕日公转周期为依据。

②阴历:以月相变化周期为依据。

③阴阳历:结合地球绕日公转周期和月相变化周期。

2、我国的日历由公历和农历组成。

公历(包括年月日星期)属于阳历,农历(包括年月日节气)属于阴阳历,农历中的月是属于阴历,农历中的二十四节气属于阳历3.闰年:公元年能被4整除是闰年,世纪年能被400整除是闰年。

公历平年365天,闰年366天(400年中有97年是闰年,有303年是平年)平年2月份28天,闰年2月份29天。

4.二十四节气:我国古代将四季更替的周期分为二十四段,每段(约15日)叫做一个节气,属于阳历,对人们的生产和生活具有指导和预告的作用。

【中国农历常识】①二十四节气交节日时二十四节气即立春、雨水、惊蜇、春分、清明、谷雨、立夏、小满、芒种、夏至、小暑、大暑、立秋、处暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒,是古人根据太阳在黄道上的位置(黄经)变化和地面气候演变次序,将全年划分的二十四段落,每段约隔半月,分在12个月里。

②七十二候五天一候,一年365天(平年)为73候,为与24节气对应,规定三候为一节(气)、一年为72候。

每一候均以一种物候现象作相对应,叫“候应”。

72候的“候”应包括非生物和生物两大类,前者如“水始涸”、“东风解冻”、“虹始见”、“地始冻”等;后者有动物和植物,如“鸿雁来”、“虎始交”、“萍始生”、“苦菜秀”、“桃始华”等。

七十二候的起源很早,对农事活动曾起过一定作用。

虽然其中有些物候描述不那么准确,其中还有不科学成份,但对于了解古代华北地区的气候及其变迁,仍然具有一定的参考价值。

因为当时确定物候的始见单位较小而气候的实际及地区差别很大,所以很难广泛应用。

现在黄河流域物候现象已发生变化,其他地区的物候更是千差万别,必须持续发展物候学,制定新的自然历,否则一味地机械照搬古书是行不通的。