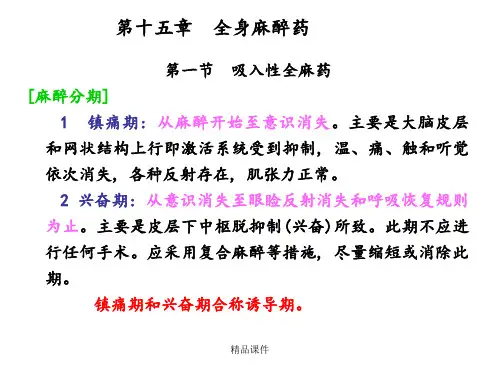

吸入全麻药

- 格式:ppt

- 大小:1.22 MB

- 文档页数:30

第十一章全身性麻醉药全身麻醉药:产生中枢神经系统抑制的药物,呈现意识、感觉与反射消失,骨骼肌放松等表现——外科手术前麻醉。

第一节吸入麻醉麻醉药经呼吸道吸入而产生麻醉者,称为吸入麻醉。

常用的吸入麻醉药是挥发性液体或气体,有乙醚、氟烷、恩氟烷、氧化亚氮。

一、作用机制:吸入——经肺泡动脉入血——脑组织——溶入细胞膜的脂质层——脂质分子排列紊乱——膜蛋白质及钠、钾通道发生构象变化——神经细胞除极抑制——神经冲动传导抑制——全身麻醉。

二、麻醉分期:乙醚麻醉分期最明显,临床常以它为基础临床上常依据呼吸、眼部、循环变化与肌肉松弛程度等体征来辨认麻醉的深度:第I期:镇痛期——从开始麻醉到病人神志消失。

大脑皮层开始抑制,痛觉逐渐减退、呼吸与脉搏稍增快,其他反射依然存在,一般不于此期施行手术。

第II期:兴奋期:从病人神志消失,经过一兴奋过程,直至兴奋现象缓解,并出理深而有节律的呼吸为止。

其间万以呼吸的紊乱与血压、脉率的显著波动为其特征,此期,大脑皮层逐渐被抑制下位中枢呈兴奋状态,忌行任何手术。

第III期:手术麻醉期,可由浅入深分为四级第一级:呼吸收紊乱变为规则,频率略快,潮气量增,眼睑反射消失,眼球活动减少,大脑皮层完全抑制,间脑受抑制肌肉不松,可施行一般手术;第二级:眼球从转动娈为中央固定,瞳孔不大,呼吸频率较第一级为慢,胸、腹式呼吸均存在,潮气量无明显改变,接近麻醉前水平,呼吸道分泌物显著减少,大脑皮层、间脑、滑车、动眼神经完全抑制,肌肉松弛,可以进行腹部手术;第三级:除以上抑制更深外,脊髓由下至上受到抑制,桥脑开始抑制,外展神经与三叉神经受到抑制,肋间肌呈渐进性麻痹,胸式呼吸减弱,腹式呼吸加强,吸气明显短于呼气,瞳孔开始散大,血压可能下降,肌肉极度松弛,仅在手术必要时短时间使用;第四级:脊髓、桥脑与延髓受互抑制,呼吸逐渐不能代偿而麻痹,出现抽泣式呼吸,血压下降——减浅麻醉+人工呼吸。

第IV期:延髓麻醉期:呼吸停止,血压不能测到,瞳孔极度散大,如不及时抢救可导致心跳停止。

对临床常见全身麻醉方法的科普发布时间:2021-12-27T06:09:16.577Z 来源:《健康世界》2021年22期作者:黄艳[导读] 全身麻醉是全身麻醉药经呼吸道吸入,或者经静脉或肌肉注射进入体内,黄艳四川省巴中市恩阳区玉山中心卫生院四川巴中 636055 全身麻醉是全身麻醉药经呼吸道吸入,或者经静脉或肌肉注射进入体内,抑制中枢神经系统功能的麻醉方式,其抑制程度和血液内麻醉药浓度密切相关,是可控的、可逆转的麻醉方式。

下面重点科普临床常见的几种全身麻醉方法:1、吸入麻醉法1.1含义是指挥发性麻醉药或气体麻醉药,经呼吸系统吸收入血在中枢神经系统中达到一定的浓度,抑制中枢神经系统而产生全身麻醉的方法。

依据呼吸气体和空气接触方式、是否接入CO2吸收装置,将吸入麻醉分为紧闭式和半紧闭式、开放式和半开放式等类别。

1.2吸入流程(1)麻醉前准备。

准确评估患者全身状况,选择最佳麻醉方式,检查麻醉机、准备好气管插管用具及吸引器等。

监测生命体征并充足准备麻醉药品及急救药品。

(2)麻醉诱导。

适用于不宜用静脉麻醉及不易保持静脉开放的小儿等。

但不适用于体格强大者、嗜酒者等群体。

本法又分为缓慢诱导法及高浓度快速诱导法①缓慢诱导法。

具体为:左手将面罩固定于患者口鼻处,右手轻握气囊,吸入低浓度吸入性麻醉药如恩氟烷、异氟烷、七氟烷等;嘱病人稍深呼吸,逐渐增加麻醉药浓度,待患者意识消失并进入麻醉状态时,再开放静脉并静注肌松药和其他辅助药物后完成气管内插管。

②高浓度快速诱导法。

先用面罩吸入纯氧,于6L/min速率下去氮3min,再吸入高浓度麻醉药如5%恩氟烷,让患者深呼吸1-2次后改为中等浓度如3%恩氟烷,直至外科麻醉期。

再行气管插管,实施辅助或控制呼吸。

(3)麻醉维持。

麻醉诱导完成后即进入了麻醉维持阶段,在维持阶段应满足手术要求,使患者无疼痛、无意识、肌肉松弛但器官功能正常、应激反应得到抑制、水电解质及酸碱保持平衡、血液丢失得到及时补充。

静脉全麻药复合吸入全麻药(静-吸复合全麻)有何优点【术语与解答】所谓静-吸复合全麻是指有选择的将静脉全麻药和某种吸入全麻药先后或同时应用,以发挥两者的作用优点:①如先采用静脉全麻,患者则舒适、易于接受,且全麻起效快(全麻诱导期短) ;然后实施吸入全麻,则易于术中麻醉管理,麻醉深浅容易调控,整个麻醉术中可达到两者的优势互补,而且麻醉全程两者用药均可减少;②先实施吸入全麻,再进行静脉全麻通常用于不予配合的幼儿或儿童,由于小儿进入手术室恐惧、害怕而哭闹不止,若采取面罩给予大剂量氟类全麻药(如七氟烷、氟烷、异氟烷等)吸入,短时间内患儿可安静不动,此时有利于建立静脉通路,以便实施静脉全麻诱导。

【麻醉与实践】静-吸复合全麻是临床上常用的麻醉方式之一,其操作方法大多是静脉全麻诱导气管插管完成后再采取吸入全麻维持,或静脉与吸入全麻同时维持,其操作步骤如下:1. 全麻诱导期通常选择起效迅速的静脉全麻药,如丙泊酚、依托咪酯、硫喷妥钠等(也常同时加用咪达唑仑)与阿片类镇痛药(主要为芬太尼类)以及肌肉松弛药(去极化或非去极化类均可)复合应用,以便使患者意识迅速消失,待骨骼肌完全松弛,喉镜直视下进行气管插管,以便实施机械通气、控制呼吸。

2. 全麻维持期①气管插管完成后,患者此时至手术结束前均处于全麻维持阶段,此阶段主要给予挥发性全麻药持续吸入来实现,一般根据患者全身状况、手术大小等将吸入全麻药浓度调控在2%~4%之间,其次小剂量静脉麻醉药辅助;②现今临床上常用的吸入性全麻药为七氟烷、恩氟烷、异氟烷、氧化亚氮、地氟烷。

此外,在全麻维持期也经常将吸入性全麻药与静脉全麻药同时或交替给予,麻醉医师也经常根据自己的习惯应用。

总之,临床麻醉实施静-吸复合全麻可达到优势互补,尤其术毕患者苏醒较快。

3. 控制性降压是利用药物或(和)麻醉技术致使机体动脉血压下降,并将血压调控在适宜低限水平,以便改善手术野环境,创造手术操作条件,同时又减少术中失血的一种麻醉协助方法。