(完整版)第六章审美心理

- 格式:doc

- 大小:37.01 KB

- 文档页数:8

审美心理研究的基本理论导师制讲座吴景松一、审美经验审美经验是审美心理研究的基础。

1、什么是审美经验?人们欣赏美的自然、艺术品和其他人类产品时,所产生出来的一种愉悦的心理体验。

这种心理体验诗人的内在心理与审美对象之间交流或相互作用后的结果。

2、“美的本质”向“审美心理”研究的转变。

18世纪之前,美学的研究中心是“造成美的条件”,即什么是美?什么样的事物是美的?提出了诸如平衡、和谐、等概念,涉及的是哲学意义上的“美的本质”。

18世纪以后,美学研究的中心发生了转移,中心是研究“人最喜欢什么样的事物”,“人认为什么样的东西是美的”。

这是从人本主义立场上,从审美的角度研究美。

关于“美的本质”的探讨让位于“人的什么能力”的探讨。

二、美的范畴。

审美经验与美的范畴密切相关。

随着对审美能力的研究的深入,审美情感、审美心理引起了人们的注意。

美的范畴得以扩大,它不再局限于美本身,还扩大到丑,扩大到崇高、悲剧、喜剧等等领域。

三、审美趣味夏夫兹博里说:“趣味”是人的本性中天然存在的一种专门欣赏美的器官。

1、审美趣味实际上是一种很复杂的心理活动。

2、审美的倾向性或心理定向。

审美趣味是一种有别于胜利趣味的高级心理能力。

虽然它是主观的、个别的,却有着客观性和社会性。

它是人类社会无数次审美经验之后积淀而成的。

四、审美态度。

审美态度指唯有审美时,才出现的一种奇特的心理态度。

外物美不美,或人能否发现外物的美,都有这种态度决定。

1、非功利的态度。

在夏夫兹博里看来,审美心理激活的前提条件是非功利的态度。

所谓非功利,并非对观看的物体不敢兴趣,而是不考虑它在现实生活中对“我”的用处,而集中注意与对它的外观的沉思和欣赏。

夏的学说,被认为是使审美经验成为一种独特的经验的开端,是现代美学发展的关键一步。

2、叔本华的“静观说”。

在叔本华看来,审美知觉不同于生理的知觉,它具有以下特征。

(1)不同于观看事物的普通方式。

(2)知觉主体全神贯注于知觉对象本身,而不是离开对象作自由联想。

审美心理学是研究和阐释人类在审美过程中心理活动规律的心理学分支。

所谓审美主要是指美感的产生和体验,而心理活动则指人的知、情、意。

因此审美心理学也可以说是一门研究和阐释人们美感的产生和体验中的知、情、意的活动过程,以及个性倾向规律的学科。

审美心理机制我们阅读文学作品,或者欣赏艺术作品。

当你阅读一部文学作品,到动情的时候,或者怦然心动,或者潸然然泪下。

我们都有过这样的审美感受。

当你欣赏一幅艺术名画,比如说描绘大自然背景的油画,这个时候你可能瞬间地感到物我合一,感到你与大自然的一种契合。

这是什么原因呢?这是艺术审美的心理机制在起作用。

人的心理活动不是单一的,是相当复杂的。

由于我们大脑各种功能的整体发挥,感知、理解、想像、联想、情感等活动此起彼伏、相互联系、彼此促进,就形成了人的审美心理机制。

第一个问题,审美过程当中的感受和理解。

人类的一切认知活动,都离不开对客观事物的反应。

但是,我们人在认知不同对象的时候,他所经历的心理过程并不是完全一样的。

从心理学的意义上来说,人的感觉器官,如果不受到一定程度的刺激,就不可能感知任何事物。

这个刺激是的确存在的。

审美活动也不例外了,艺术作品或者其他一个美的事物,它之所以能成为审美的对象,被感知,那就是因为这个作品、审美对象,它给了审美主体的感觉器官,给了它一个美的形象刺激,所以才能够带来不同感官、不同程度的生理上的快感和精神、情感的愉悦。

第二,审美主题要运用自己本来就有的生活经验和知识,把它参加到审美对象当中去,和它的内容联系起来,从而获得对对象的深刻理解。

第三个问题,审美过程中的联想和想像。

审美过程当中,由于审美者面对的是很富有吸引力的、启发性的一种美的形象,所以呢,会自然地唤起对事物的种种联想和想像。

这些联想和想象是在对审美对象有所感受、有所理解的基础上产生的。

它们反过来又会加深感受和理解。

在审美的过程当中、联想和想像当中,有一个较为特殊的问题需要专门论述,就是我们欣赏语言艺术,是要通过再造想象的。

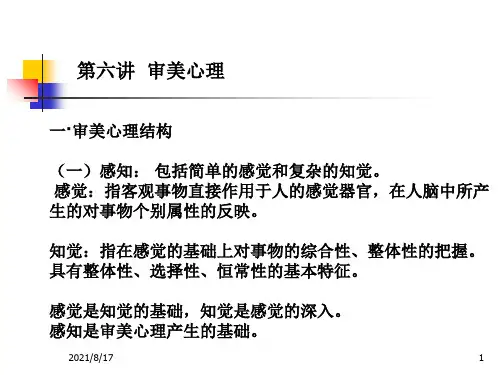

第六章审美心里一.审美心理结构的主要因素审美心理是审美主体在审美活动中产生的极其复杂的心理活动和心理过程,审美心理产生于审美主体与审美客体的相互作用之中。

现当代的大量研究成果表明,审美心理结构中包含着感知、想象、情感、理解等基本要素。

感知包括简单的感觉和较复杂的知觉。

所谓感觉是指客观事物直接作用于人的感觉器官,在人脑中所产生的对事物个别属性的反映。

感觉是一切认识活动的基础,也是审美感受的心理基础。

所谓知觉,则是在感觉的基础上对事物的综合的、整体性的把握。

知觉具有整体性、选择性、恒常性等基本特征,它是一种更加积极主动的心理活动。

感觉和知觉和称为感知。

感觉是知觉的基础,知觉是感觉的深入。

想象是指人脑对已有表象进行加工改造而创造新形象的过程。

心理学上把想象分为再造性想象和创造性想象两大类。

所谓再造性想象,是人类在生活经验的基础上再现出记忆的客观事物的形象;所谓创造性想象,是在经验的基础上对记忆进行加工组合,创造出新的形象。

在审美心理中,既有再造性想象,也有创造性想象。

在审美活动中,人们总是把从感觉、知觉所得到的关于对象的完整表象,根据自己的生活经验,通过想象的活动再造出来,或创造出新的形象。

身后经验越丰富、学识教养越多,想象的翅膀也就越丰满,所得到的审美愉悦和审美享受也就越强烈。

情感是人对客观现实的一种特殊反映形式,是对客观事物是否符合人的需要的一种复杂的心理反应,是主体对待客体的一种态度。

情感在审美心理中有着极为重要的作用。

前面我们已经讲到,审美心理是感知、想象、情感、理解等多种心理因素的统一体。

那么,这些心理因素是如何在审美心理中统一起来的呢?它们不是机械的相加,而是以情感作为中介所形成的有机统一。

理解是审美中不可缺少的组成部分。

这是因为,美的事物不仅具有感性的形式和生动形象,而且还有内在的本质和深刻的意蕴。

审美心理的理解因素主要包括:首先,对于审美对象的认识内容,不能脱离理解因素;其次,对于审美对象形式的认识,也不能脱离理解因素;最后,也是最重要的一点,对于审美对象内在意蕴和意味的认识,更不能脱离理性因素。

中国人的文化和中国人的音乐审美心理摘要:中国人的音乐审美心理受到中国5000年文化的熏陶,有着自己独特的文化内涵和心理特点。

特别是民族传统文化,不仅体现了民族意识,更反映了中国人的音乐审美情趣。

音乐民族审美心理通过中国人的民族文化表现出来,民族文化也影响了中国人的审美心理特点,不同民族以及不同地区都有不同的审美趣味。

关键词:审美心理审美趣味民族文化音乐审美心理中包含着注意、审美期待、审美态度、音响感知、联想想象、情感体验、理解认识等基本要素,它们共同形成了音乐欣赏中的审美心理结构。

音乐欣赏的审美心理过程可划分为音乐审美初始阶段、音乐审美高潮阶段和音乐审美效果延续阶段三个阶段。

音乐审美初始阶段涉及的主要审美心理因素是音乐审美注意、审美期望及审美态度;音乐审美高潮阶段涉及的主要审美心理因素是音响感知、直觉与通感,想象联想、情感体验以及理解认识、顿悟与共鸣等。

音乐审美效果延续阶段涉及的主要审美心理因素是审美评价。

这些审美心理因素都与欣赏者是否能获得深刻的审美体验和审美愉悦有着密不可分的联系。

民族传统文化作为一种群体生命意识,是一个民族在长期的社会流变中的民族集体意识的一种积淀,“是一个群体中共同体现的,由世界观、价值观、思维方式、行为方式等方面所构成的某种较为稳定的模式。

”在人类发展的历史长河中,各民族都有其独特的社会历史演化历程和艺术文化的生成与发展过程,因而形成其固有的、传统的、富有民族特色的音乐文化。

民族传统文化对个体甚至群体的音乐审美情趣有着直接而深刻的影响。

一般来说,人类社会的每一个民族都有着区别于他民族的音乐文化传统,各民族不同的自然环境、社会环境、人文生态、宗教信仰等,决定着不同民族人们的音乐观念和音乐行为方式,并表现为各自不同的音乐审美情趣。

我们可以从中西传统文化比较的角度来看民族传统文化对音乐审美情趣的影响。

“西方文化重外部知识的获得,中国文化重自身生命的享受;西方文化传统是以知识为本体,中国文化传统则以生命为本体”,“西方音乐娱人,中国音乐娱己。

审美心理学目录[隐藏]审美心理学定义审美心理学代表性理论观点审美心理学对美学影响较大的学派版权信息内容简介作者简介目录[编辑本段]审美心理学定义审美心理学是研究和阐释人类在审美过程中心理活动规律的心理学分支。

所谓审美主要是指美感的产生和体验,而心理活动则指人的知、情、意。

因此审美心理学也可以说是一门研究和阐释人们美感的产生和体验中的知、情、意的活动过程,以及个性倾向规律的学科。

审美心理学也是美学与心理学之间的边缘学科。

有人把审美心理学作广义的理解,使它等同于心理美学、文艺心理学等。

按照这种广义的理解,审美心理学还要研究和说明人类从事各种文学艺术活动时的心理活动和特征。

[编辑本段]审美心理学代表性理论观点阐述审美心理过程的理论观点有多种,其中有代表性的是有:审美经验就是形相的直觉。

所谓直觉是指直接的感受,不是间接的、抽象的和概念的思维。

所谓形相是指审美对象在审美主体大脑中所呈现出来的形相,它既是审美对象本身的形状和现象,也要受到审美主体的性格和情趣的影响而发生变化。

这个理论的代表人物是意大利美学家克罗齐以及德国心理学家闵斯特伯格和叔本华等;审美者与审美对象之间要保持一定的心理距离才能产生美感体验。

所谓心理距离是指审美者不要去注意和思考与审美对象的美学价值无关的事情,例如对象的科学性质或经济价值等,也不要抱有功利的和实用的打算,亦即把主客体之间的种种其他现实的关系,在心理上拉开距离。

要防止或削弱这些方面的活动进入审美意识。

这个理论是由瑞士心理学家布洛提出的;审美的心理过程是移情或外射。

在审美或欣赏时,人们把自己的主观感情转移或外射到审美对象的身上,然后再对之进行欣赏和体验。

例如诗人把自己的不畏强暴的风格和情感投射到菊花身上,然后再讴歌菊花的不畏严寒和美丽,这就是中国诗坛上对菊花的“千古高风说到今”的心理机制。

当审美者把自己的情趣外射到欣赏对象又把对象的形象情趣吸收到自身时,就出现了审美中的“物我同一”的境界。

第六章审美心理过程作为一个动态的过程,作为一个动态的过程,审美心理活动具有依次展开的各个阶段。

次展开的各个阶段。

可以划分为四个阶段,即准备阶段、可以划分为四个阶段,即准备阶段、初始阶深入阶段和升腾阶段。

段、深入阶段和升腾阶段。

在这各阶段起主要作用的心理因素不同,要作用的心理因素不同,各阶段的整体状态与特征也不同。

与特征也不同。

准备阶段:第一节准备阶段:审美态度的形成审美态度就是朱光潜先生所说的“美感审美态度就是朱光潜先生所说的“ 的态度”,是一种不含利害关系的态度。

的态度” 是一种不含利害关系的态度。

康德和布洛都明确提出过审美态度的非功利性。

康德和布洛都明确提出过审美态度的非功利性。

1.审美态度的作用对对象的态度摆脱个人的功利需要和目的,对对象的态度摆脱个人的功利需要和目的,即保持适当的心理距离时,就能感受到对象的美。

心理距离时,就能感受到对象的美。

摆脱实用意识的非功利态度,是进行审美活动的前提条件。

摆脱实用意识的非功利态度,是进行审美活动的前提条件。

2.审美态度的心理表现审美态度是一种积极主动的追求对象的态度。

审美态度是一种积极主动的追求对象的态度。

审美态度的心理表现,则是审美注意的出现。

度的心理表现,则是审美注意的出现。

注意是意识对一定对象的指向性或集中,注意是意识对一定对象的指向性或集中,使这一定的对象脱离其他客体分离独立出来,对象脱离其他客体分离独立出来,以保证获得特别清晰的反映。

晰的反映。

3.审美注意的特点是一种超实用功利性的或无实用目的的注意,是一种超实用功利性的或无实用目的的注意,其集中点是对象的外形,一般与对象的本体存在无关。

是对象的外形,一般与对象的本体存在无关。

审美注意是一种特殊的情感指向,审美注意是一种特殊的情感指向,是对于对象的一种情感上的渴求。

感上的渴求。

4.审美态度的完全形成当审美注意产生时,当审美注意产生时,一切与审美无关的事物都退居为背景,只有审美客体孤离出来。

背景,只有审美客体孤离出来。

论审美心理结构

审美心理结构是指审美主体内部反映客观事物的审美特性及其相互联系的心理活动结构。

构成主体与客体审美关系的中介,人类进行审美活动的心理机制。

一般认为由审美心理倾向、审美认知、审美情感构成。

审美心理倾向包括审美需要、审美动机。

首先是审美需要引起审美动机,审美动机推动审与审美动机紧密联系的是审美认知,包括审美感知、审美想象和审美理解。

只有在审美感知、理解、想象的基础上,才能对审美对象进行审美判断和评价,形成完整的审美意识。

这是从感性认识到理性认识的过程,也是对审美对象的欣赏过程。

人认识客观事物,特别是认识艺术美、自然美和社会美,并不是无动于衷的,常常抱有一定的态度。

这些态度体验,便是情感,对审美对象产生的情感就是审美情感,如同情、崇高、爱慕等情感。

此外,认知因素还包括感官的感知、大脑的分析和理性的思考等,它们一起构成了审美的认知结构。

情感因素则是人们在认知的基础上对事物的情感反应和评价,它是审美的动力结构。

总之,审美心理结构是一个复杂的心理活动过程,由多种心理因素和过程相互作用构成。

这些因素和过程相互作用,共同形成了人们对美的感受和评价。

第六章审美心理审美心理是美学研究的中心问题之一。

美感就是人们在审美欣赏和创造中的一种心理现象。

审美心理主要指审美心理结构,即审美心理机能、审美心理形式,由审美感知、审美想象、审美理解、审美情感等多种心理要素交融组合而构成的一个网络结构。

其中,每一心理要素都有不可取代的功能,却又彼此依赖、相互渗透。

可以这样理解这四个要素之间的关系:审美感知是美感最初的心理机制,常常被看作是审美心理的门户;审美情感是美感活动的动力,它自始至终贯彻在审美活动中;审美想象是美感中最活跃的心理因素,常常被看作是审美心理中沟通感性和理性的桥梁;审美理解是美感中蕴涵的高级精神活动,但它也渗透在美感过程的每一环节中。

第一节审美心理结构美感是审美感知、想像、情感、理解等多种心理功能综合交错的矛盾统一体。

它们既有自己独特的心理功能,又彼此依赖、相互诱发、相互渗透,形成合规律的自由运动,从而产生一种非概念认识所能表达或穷尽的自由感受。

为了深入研究的方便,我们暂时把统一的、在任何时候都共同起作用的美感心理四要素分别开来,逐一进行研究。

一、审美感知1、审美感觉和知觉感知是人的视听等感官对审美对象、现象外在感性表象的印象与把握。

这是审美心理活动的第一个阶段——感知阶段。

感觉和知觉,不论对于理论认识还是对于审美反应,都是进行更高一级精神活动的基础。

正如没有生动的直观,就没有抽象思维,也就没有整个人类的理论认识一样,没有生动的直观,就不可能有审美的想像、情感和理解的和谐活动,审美的心理功能也就无法实现。

从心理学的角度看,美感的门户是感知;从生理学的角度看,美感的门户便是主体的各个感觉分析器。

然而,人的耳、眼、鼻、舌、身等感官,在审美过程中所起的作用并不相同。

根据五官在审美过程中作用大小的不同,我们可以把它们分为高低两个层次:高级的审美感官是眼睛、耳朵,低级的审美感官有鼻子、舌头和身体。

这种分法的依据是它们感受客观对象的方式不一样。

低级的感官与客观对象直接接触,没有间隔适当的距离,这样容易诱发人们在实用观念和占有欲望支配下的反应和行动。

高级的感官在感受客观对象时和对象相隔一定的距离。

这样,容易引起人的精神性的反应,可以不去盘问效用,可以镇住本能的冲动,而把感觉到的事物悬在心眼里,当作一幅图画来观照,主要是为满足人的精神需要服务,容易引起美感。

另外,视、听感官所能接触对象面广,有比较广阔的感知领域。

一些科学家经过研究、分析得出结论,审美感知中的各种感官的作用分别是:眼睛占85%,耳朵为10%,其余感官合占5%。

可见眼、耳在审美感知中的重要作用。

与之相适应,审美对象的形象,主要分为视觉形象和听觉形象。

2、审美感知的特点:1)、审美感知具有整体性的特点。

感觉以反映对象的个别属性为特点,这是我们对各种感官作用研究的理论抽象。

在实际感受中,各感官的感觉绝非孤立地进行,人们总是将对象作为整体来知觉的。

西方完形心理学,又称“格式塔心理学”的代表们做了种种实验,证明知觉并不是各种感觉要素的复合,所谓知觉并不是先感知到个别成分而后注意整体,而是先感知到整体的现象,而后才注意到构成整体的诸成分。

他们认为,知觉的完整性取决于人在知觉活动中将杂乱无章的对象改造成一定结构、一定形状的“完形”的能力。

他们强调知觉的整体性特点,反对把知觉看成感觉的总和,反对把整体看成是部分机械相加或凑合,认为部分只有放在整体中来感知才能见出意义。

我们以唐代诗人张继佳作《枫桥夜泊》为例:“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠,姑苏城外寒山寺,夜半钟声到客船。

”这里有落月、枫树、渔火、寺庙、船舶等视觉形象,又有乌啼、钟声等听觉形象,还有霜满天的触觉形象。

可见作者是自然而然地整体地感知枫桥夜景,各种感觉是有机地融合在一起,描绘出一幅完整的、立体的画面,即江南水乡秋夜幽美的景色。

审美知觉作为对事物感性面貌的整体把握,突出地表现着“统觉”的作用。

统觉,指的是知觉内容的总和,包涵着人们已有的经验、知识、兴趣、态度,因而不再限于对事物个别属性的感知。

因为有统觉作用,主体就能将已有的知识、经验、情感、兴趣、意志的目的指向性融于眼前对象的知觉之中,使知觉内容不再限于事物感性面貌本身,而融进特定的观念和情绪意义。

当我们面对浑浊的滔滔江水,如果有人指出这是黄河,我们情感会骤然发生强烈变化,这信息会唤起我们以往对黄河的知识、中华民族不屈不挠的斗争精神的回顾,并融入当下的江水的知觉中,对眼前江水的崇敬、热爱、赞美之情油然而生,因为她不是一条普通的河,而是我们的母亲河,是培育数千年中华文明的母亲河,我们会一遍又一遍地把眼下的河流看个够,感受的内容会极大丰富起来,这与未传递给我们黄河的信息之前是截然相反的。

2)、审美感受知的超感性 P1603)、审美感知具有敏锐的选择力。

审美感知将对象作为整体来感知,并不意味着主体毫不选择地能将对象一切属性一览无余。

对象的感性形式是千姿百态、变幻莫测的。

当主体专注于一定对象时,审美感知凭借敏锐的选择能力,能善于捕捉对象在每一瞬间所给予的某些印象,以及对象在运动中的某些精微变化。

我们相信,张继夜泊枫桥时,肯定还有许多东西他不在意,即使感知到了也毫无印象。

凭诗人的敏锐的选择能力,就有诗中富有诗意那些意象。

而元代作家马致远的散曲《天净沙·秋思》中,非常突出审美知觉的选择性:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

”这是一幅意境相当美的秋郊夕阳图,渲染出一派凄凉萧瑟的晚秋气氛。

当然,作者当时感受到的绝非尽是枯藤、老树、昏鸦、古道、瘦马之类衰败的东西,这是作者选择的结果。

主体的这种选择能力是在长期的生活实践和艺术实践中培养出来的。

4)、审美感知带有浓厚的感情色彩。

审美主体对对象选择性的整体感知过程,始终受情感推动。

马致远的选择与他的期望和这种期望的内在心理结构有关,即与作者所处的历史背景、文化背景、长期生活所形成的先在心理结构,特别是他的由此产生的情感息息相关。

作者感知选择的东西是受“断肠人在天涯”,即出旅人飘泊生活所形成的悲凉情感支配的。

3、审美感知的功能:1)、是审美的门户和基础 P1602)、对形式进行选择或抽象 P1603)、把形式引向情感体验 P161二、审美想象想像是审美感受的枢纽,它能借助情感的推动,把审美感知和理解联结起来。

1、定义:审美主体在直接观照审美对象的基础上,调动过去的表象积累,丰富、完善对象和创造新对象的心理过程。

人们由眼前现实的视听物理表象联系到不在耳目之前的相关生活经验,并进而形成意念性、虚幻的生活意象便是想象。

是审美的第二个阶段——想象阶段。

审美想象是一种自由把握和创造形式的审美能力。

在审美活动中,审美主体直接感受对象时,并不以机械消极的感受为满足,而总是积极地调动和改造由于审美对象的信息刺激再现出来的过去记忆中的表象,按照主体的审美理想,遵循接近、类似、对比等联想规律,融合理解、情感,对表象进行加工制作,进行新的结合,从而充实和丰富审美形象,或制造新的审美形象。

审美知觉提供的形式(表象)虽然已是经过选择、抽象了的,但是要真正构成审美意象还必须经过想象引向理性。

审美想象作为高级的审美能力,始终以表象为前提展开活动,以审美意象的形成为活动目标。

它是审美欣赏和审美创造的关键因素。

2、审美想象的形式:审美想象包括知觉想象、再造想象和创造想象。

1)、知觉想象,指审美想象可以活动在审美知觉之中,渗入到审美知觉中的想象。

它表现为在直接把握对象形式结构的活动中展开联想,或是充实、扩展知觉经验,或是赋予知觉经验以新意,其中最重要的就是牵动主体情感的外移。

如看到阴云密布,联想到黑暗,随之便感到沉闷、抑郁;看到晴空万里,联想到光明,随之而感到舒畅、开朗。

这都是想象渗入知觉与对象的对应活动的产物。

是想象、联想把情感经验移入知觉之中,从而使物理形式变为审美对象。

2)、再造想象,指审美想象可以活动在记忆表象之中,渗秀入记忆表象中的想象。

它的基本趋向是最大限度地恢复、复现原来的知觉印象。

通过复现,原来伴随对象形式的情感地将会或多或少地再现出来,使主体重温一次那早已消失的情感体验。

3)、创造想象,审美想象还可以活动在创造表象之中,对表象进行改造制作,通常称为创造想象。

人通过积极的记忆联想活动,将原有审美表象进行补充,或重新加工组合,创造出新的形象,用以丰富和深化审美对象的内容。

创造性想象常常借助粘合、夸张、变形、浓缩、抽象等不同的手段或方法建立新的表象。

实现创造想象的手段还有许多,如小说中的荒诞与意识流,戏剧中的奇特与梦幻,诗歌中的陌生与朦胧,绘画中的扭曲与律动,音乐中的快速与不和谐音,电影中的夸张与反常等等,大多数都采用无意识非理性的想象,其表象之间的联系是非逻辑性的。

我国传统艺术相当重视创造想象,如中国戏曲中著名的虚拟程式(指空有月,摇浆过河),绘画中非常广泛的时空范围(画花草不问四季更替,画动物不问陆海之别……),舞台上不需灯光明灭可以描绘白天黑夜,等等。

想象的这种自由性和广阔性,使艺术的真实和生活的真实的关系变得更为复杂和深刻。

如果说感知的作用是为了进入审美世界的大门,那么,想象就是为进入这个世界插上了翅膀。

3、审美想象的特性:(1)创造性(2)超前性(3)超常性4、审美想象的功能:(1)把以往的审美经验带进当下的审美知觉中来,或充实、丰富它或削弱抑制它。

(2)它提供把握表象的具体多样性,有牵引理性把握它的统一性,使审美经验成为一种由非确定性趋向确定性的领悟。

(3)审美想象受审美欲望、情感的激发和推动,同时,又为审美欲望、情感提供媒介,使审美欲望、内在情感得到形式的处理和剪裁,从而得以清晰、扩展、抒发。

三、审美理解1.定义:审美理解是指审美中理性能力,审美心理经验中的认识性因素。

2、审美理解的特性:审美理解具有非概念性和意无穷性和非确定性的特点。

1)、非概念性就是表现为超感性而又不离开感性,趋向概念而又无确定的概念。

这是因为审美中的理解,是理性积淀在感性之中,理解溶化在想象和情感之中。

所谓“理之于诗,如水中盐,蜜中花,体匿性存,无痕有味”(钱钟书《谈艺录》),也就是说,审美有理解、认识的功能、成份和作用,却找不出它们的痕迹和实体。

它不是通过概念而是通过表象,来表达某种本质性的东西,给人以一种不脱离具体形象的深切感受和体会。

诗人、作家的锻词炼句,都是为了求得形象感染的强烈,而不是为了求得明确的概念。

李白诗:“玉阶生白露,夜夜浸罗袜,却下水晶帘,玲珑望秋月”。

后人评论:“无一字言愁而隐然幽怨之意,见于言外”。

就是说他没用一个概念性的语言写思妇的哀怨,但却通过白露、秋月、玉阶生露、夜浸罗袜、下帘、望月等富于形象感染力的语言,把思妇写活了,把她的哀愁明确而深沉地表现出来了。

这说明,审美和艺术中的理解是非概念性的认识,而不是确定性的概念认识。