基底动脉尖综合征37112

- 格式:ppt

- 大小:2.28 MB

- 文档页数:24

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

生活常识分享什么是基底动脉尖综合征?

导语:什么是基底动脉尖综合征?可能在日常生活中很多人对基底动脉尖综合征不是很了解,但其实基底动脉尖综合症这种血管疾病却在危害着人类的身体

什么是基底动脉尖综合征?可能在日常生活中很多人对基底动脉尖综合征不是很了解,但其实基底动脉尖综合症这种血管疾病却在危害着人类的身体健康,还可能会导致人们的记忆力丧失,听觉等出现障碍,而且严重的还可能会夺去人们的性命,那下面我们就一起来看看到底什么是基底动脉尖综合症?

基底动脉尖综合征是一种特殊类型的缺血性脑血管病,由于TOB区局部解剖的特点,此区血循环障碍常出现2个或2个以上梗死灶,且临床表现多样。

大部分学者将其表现分为两组,脑干首端梗死和大脑后动脉区梗死。

由于供应脑干首端的血管多为深穿支或终末支,并直接从大血管发出,易造成血管的损伤,故脑干首端梗死多见。

基底动脉尖端分出两对动脉,大脑后动脉和小脑上动脉,供血区域包括中脑、丘脑、小脑上部、颞叶内侧和枕叶。

基底动脉尖综合征变现为为眼球运动障碍,瞳孔异常,觉醒和行为障碍,伴有记忆力丧失,及对侧偏盲或皮质盲,少数患者出现大脑脚幻觉。

基底动脉尖综合征治疗主要是针对缺血性脑血管病的病因机制治疗,另外要加强对危险因素的控制和预防,目前仍是以尽早溶栓、抗凝、扩容、改善脑血液循环和脑细胞功能等综合方法为主。

上面比较详细的给大家介绍了基底动脉尖综合症的一些症状,以及该症的一些表现,大家就可以通过上述所提到的这些症状来进行一个基本的判断,但是对于具体的诊断还是要到医院去进行检查,一般来说基底动脉尖综合症,越早治疗的效果会越好,拖到后期是会比较严。

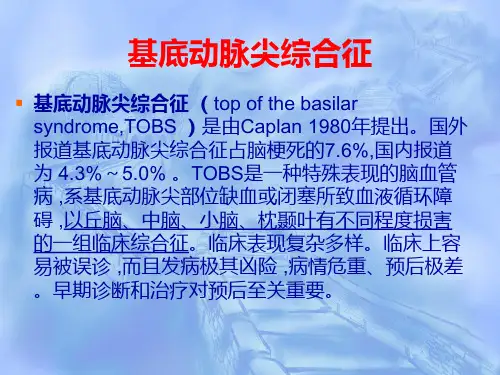

椎基底动脉尖综合征(TOBS)是基底动脉顶端2cm范围内,5条动脉(2条大脑后动脉,2条小脑上动脉和基底动脉顶端)的分叉部。

一旦血液循环障碍可导致单或双侧、2个或2个以上相应供血区域,如中脑、丘脑、小脑、枕和颞叶多发缺血改变。

自1980年Caplan首先报道以来,国外已作为一特殊类型椎基底动脉系血管病列出,国内自1991年以来陆续有报道。

TOBS多因动脉粥样硬化性脑血栓形成及心源性或动脉源性栓塞引起,少数亦可由动脉炎、动脉瘤等引起。

TOBS主要临床表现:(1)眼球运动与瞳孔异常。

表现为:①眼球垂直运动障碍,上视或上视、下视均不能(上丘水平眼球垂直运动中枢受累表现),个别患者出现“一个半综合征”(一侧侧视中枢及另一侧以交叉的内侧纵束受损);②中脑性斜视:眼球垂直向上分离,病灶常在中脑导水管灰质区,也称“分离性斜视”;③核间性眼肌麻痹;④侧视麻痹;⑤瞳孔散大伴光反应消失或减弱(中脑背盖部内侧E-W核或脑干交感神经损伤);⑥瞳孔缩小伴光反应减弱或消失(丘脑损伤);⑦虹膜异位和变形(瞳孔反射传入纤维在视束至E-W核段损伤)。

(2)意识障碍,一过性或持续数天,亦可反复发作(中脑及/或丘脑网状激活系统受累)。

(3)对侧偏盲或皮质盲(枕叶、颞叶损害)。

(4)严重记忆障碍(颞叶内侧受累)。

本组3例患者均有眼球运动障碍及瞳孔改变,2例出现一过性意识障碍,1例病情严重,合并应激性消化性溃疡,可能由于下丘脑受损所致。

TOBS综合征年龄范围宽(16~84岁),可能与病因(栓塞)有关。

TOBS平均年龄范围45~64岁,故有卒中危险因子的中老年人,突然发生又较快恢复的意识障碍,而无明显运动与感觉障碍但有动眼神经麻痹、垂直注视障碍,应想到是TOBS。

如尚伴有皮质盲或偏盲。

值得注意的是,本组例1患者于门诊时因出现双瞳孔不等大、意识障碍而考虑脑疝,故应注意本病与脑疝的鉴别:后者多由占位、脑出血引起,而脑栓塞后致脑水肿多在发病后6h 以后发生,且多于大面积脑梗塞。

基底动脉尖综合征基底动脉尖是指以基底动脉顶端为中心的2cm直径范围内5条血管交叉的部位,即左右大脑后动脉、左右小脑上动脉和基底动脉顶端,形成一个“干”字。

任何原因造成该区循环障碍,即构成基底动脉尖综合征。

基底动脉尖综合征是特殊类型的脑干血管病,病变累及的供血部位包括丘脑、中脑、小脑、枕叶、颞叶内侧以及丘脑下部等,其病死率、致残率高,发病迅速,治疗效果差,发病率约占脑梗死的4-10%,其中以丘脑及中脑缺血最为常见。

基底动脉尖综合征的主要病因为血栓形成,以栓塞居多,其次为解剖变异,血流动力学改变,动脉痛和动脉尖等起。

危险因素与一般缺血性卒中相似,例如:高血压、糖尿病及吸烟等。

211 眼部特征眼球运动障碍及瞳孔异常是基底动脉尖综合征最常见特征。

顶盖区和后连合梗死引起上视麻痹,红核的内侧和背侧梗死引起下视麻痹;患者动眼神经完全麻痹伴对侧上视障碍引起假性Parinand 综合征,是核性损坏最具特征的表现。

中脑导水管下方中线处受累导致眼睑下垂,上睑抬高或退缩,内侧受损可出现核间性眼肌麻痹及眼震。

若导水管腹侧中腹背盖内侧缺血,瞳孔及射弧传入纤维,在视束E-W核段受损,出现瞳孔不圆或偏离中心。

若为间脑病灶切断了瞳孔及反射弧的传入纤维及双侧交感神经纤维功能障碍,可出现小瞳孔及会聚障碍或假性外展神经麻痹。

212 意识障碍病变累及中脑或大脑上行网状结构激活系统,不能将外界的刺激上传入大脑皮质, 发生率为77%~100%,一般持续6h~3d。

还有睡眠障碍、大脑幻觉等,主要表现为幻听、幻视。

213 肢体活动障碍大脑的动脉近端深穿支闭塞或发生缺血,可能引发大脑脚梗死而产生偏瘫,偏身感觉障碍,双侧病变可致四肢瘫。

214 视觉障碍表现为同向性象限者,偏音或皮质音,少数为闪光幻觉、视物变形,在临床上占一定比例,有的报告可出现嗅觉功能下降,主要是丘脑内侧核受损。

215 影像学特点对正确诊断具有重要意义,尤其是MRI对发现后窗病变更具优势,显示双侧丘脑、小脑、枕叶、颞叶内侧面及中脑等部位,同时存在两个以上部位病灶,即提示为基底动脉尖综合征,主要表现以丘脑和中脑梗死为主,如出现双侧丘脑“蝶形”病灶,则更具有特征性,CT 检查仅供参考,脑血管造影可直接显示闭塞的动脉,同时能为寻找病因提供依据,对急性期患者还可以同时进行动脉内溶栓治疗。

基底动脉尖综合征名词解释

【基底动脉尖综合征名词解释】

基底动脉尖综合征,又称基底动脉远端狭窄型心肌梗死,是一种

罕见的心脏疾病。

其特点是主要影响心脏后壁性质量的心肌梗死,表

现为心电图上的ST段高度抬高和宽波复合波改变。

基底动脉为心脏主要的供血动脉之一,如果动脉受到狭窄或闭塞

的影响,将导致心肌的缺血甚至坏死。

而基底动脉尖综合征则是因为

在基底动脉末端的远端区域出现了严重狭窄或闭塞,导致心脏后壁的

心肌灌注受到影响。

该疾病的临床表现多为胸痛、气促、心慌等症状,但由于其罕见性,容易被误诊。

此外,该疾病还会对心室功能产生不良影响,如左

心室功能不全等。

目前,该疾病的治疗尚无明确有效的方法,一般采用保守治疗,

如引导心肌缺血部位的血流、改善心肌代谢状况、降低心肌负荷、对

相关症状进行治疗等方法。

对于病情严重的患者,可能需要手术治疗。

因此,一旦患上基底动脉尖综合征,患者应及早就医,接受专业医生

的治疗。

同时,该疾病的预防也非常重要,要保持良好的生活习惯和

正常的饮食,避免过度劳累和情绪波动,以减少患病风险。

总之,基底动脉尖综合征虽然罕见,但对心脏健康的危害不容忽视。

因此,每个人都应该时刻保持健康的生活方式,同时定期进行身

体检查,尽早发现和治疗潜在的健康问题。

基底动脉尖综合征基底动脉尖综合征(top of the basilar syndrome, TOBS)是一种特别类型的脑血管疾病,由Caplan[l]发觉并命名,主要为大脑后循环血流障碍,以丘脑、中脑、小脑、枕颗叶不同程度损害为主的一组临床综合征,其临床表现简单多变且易被误诊,预后较差。

1病因及危急因素TOBS主要病因是栓塞。

栓子来源:(1)心源性栓塞;(2)动脉性栓塞,即栓子来源于心脏和基底动脉近心端的硬化斑块[2-3]。

其他病因还有脑血栓形成。

危急因素依次为高血压、糖尿病、心脏疾患(心房纤颤、冠心病、风心病等),亦可由动脉炎、动脉瘤和血液动力学转变等引起,发病前有短暂性脑缺血(TIA)史。

高血压、脑动脉硬化、动脉狭窄闭塞是主要病因,椎-基底动脉狭窄是高危因素,动脉畸形也可致TOBS[4]o此外,吸烟、酗酒有促发作用;长期服用避孕药和围产期血液粘度增高、凝血功能亢进等易致血栓形成,故也是其危急因素。

2解剖特点与临床表现2.1解剖特点TOBS是指病变累及基底动脉顶端2cm范围内的5条动脉,即2条大脑后动脉、2条小脑上动脉和基底动脉顶端,其分支分别供应中脑、丘脑、小脑上部、颍叶内侧及枕叶等。

由于供应中脑、丘脑的深穿支远细于供应大脑、小脑的动脉,且侧支循环建立慢, 故多以中脑、丘脑缺血症状为主。

其中丘脑主要有4条动脉供血:丘脑结节动脉、丘脑穿通动脉、丘脑膝状动脉和后脉络膜动脉。

丘脑穿通动脉起源变异大,有3种形式:一种为左右基底交通动脉对称各发出一支丘脑穿通动脉;一种为都起源于一侧基底交通动脉;一种为左右基底交通动脉形成动脉弓,在弓上分出左右丘脑穿通动脉。

故丘脑穿通动脉发生闭塞,可导致双侧丘脑梗死,因此双侧血管受累是TOBS的一解剖特点。

2.2临床表现当中脑及丘脑(板内核)上行网状激活系统受损时可消失意识障碍,一过性或持续数天或反复发作,表现为嗜睡、昏迷、睡眠倒错,甚至消失去大脑强直状态。

由于双侧动眼神经核团(含EW核)位于中脑导水管下方中线,耐缺氧力量低,当基底动脉尖区域血液循环障碍造成其所在中脑被盖内侧缺血,瞳孔反射弧传入纤维在视束至EW核受损时可消失眼球运动障碍及瞳孔特别,后者可表现为瞳孔不等大,外形不规章,对光反射迟钝或消逝,眼球运动障碍及瞳孔特别是TOBS的常见体征,核间性眼肌麻痹和眼震主要系内侧纵束受累所致,尚可消失“一个半综合征”[5]。

基底动脉尖综合征发病机制及临床表现

基底动脉尖综合征是基底动脉尖端分叉部闭塞,导致中脑、丘脑、颞叶内侧及枕叶缺血性梗死。

多因心源性或动脉源性栓塞,也见于基底动脉尖巨大动脉瘤、血管炎和脑血管造影术后等。

临床表现:

1、梗死累及中脑及丘脑网状激活系统,出现嗜睡至昏迷不同程度的意识障碍,呈持续性或反复发作,可见针尖样瞳孔、中枢性高热及消化道出血。

锥体束及丘脑受损出现四肢瘫、无动性缄默及感觉缺失。

病情危重导致死亡。

2、Ⅲ、Ⅳ及Ⅵ对脑神经受损出现眼肌麻痹及复视,如一侧或双侧动眼神经部分或完全麻痹,以及一个半综合征,一侧或双侧向上或向下凝视麻痹,会聚障碍、外展不能、眼球反向偏斜。

顶盖前区受损可见瞳孔光反应迟钝,调节反应存在,类

似 Argyll-Robertson 瞳孔。

3、可有行为异常、嗜睡、睡眠-觉醒周期异常、虚构、视觉失认、激越性谵妄,少数患者出现大脑脚幻觉或脑桥幻觉,前者表现形象生动的视幻觉,后者仿佛看到墙壁弯曲、扭曲和倒塌,或可隔墙视物;颞叶内侧受损出现严重记忆障碍。

4、大脑后动脉供血区梗死为主,可出现对侧同向性偏盲或皮质盲以及巴林特综合征,表现精神性注视麻痹、视觉随意运动障碍及视空间注意障碍等。

由于SCA、AICA 及PICA 间存在广泛的吻合支,小脑症状少见。