基底动脉尖综合征

- 格式:ppt

- 大小:2.75 MB

- 文档页数:76

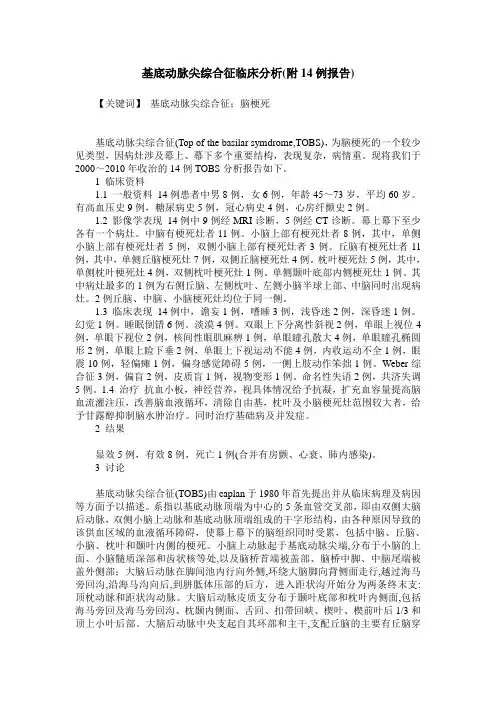

基底动脉尖综合征临床分析(附14例报告)【关键词】基底动脉尖综合征;脑梗死基底动脉尖综合征(Top of the basilar symdrome,TOBS),为脑梗死的一个较少见类型,因病灶涉及幕上、幕下多个重要结构,表现复杂,病情重。

现将我们于2000~2010年收治的14例TOBS分析报告如下。

1 临床资料1.1 一般资料14例患者中男8例,女6例,年龄45~73岁,平均60岁。

有高血压史9例,糖尿病史5例,冠心病史4例,心房纤颤史2例。

1.2 影像学表现14例中9例经MRI诊断,5例经CT诊断。

幕上幕下至少各有一个病灶。

中脑有梗死灶者11例。

小脑上部有梗死灶者8例,其中,单侧小脑上部有梗死灶者5例,双侧小脑上部有梗死灶者3例。

丘脑有梗死灶者11例,其中,单侧丘脑梗死灶7例,双侧丘脑梗死灶4例。

枕叶梗死灶5例,其中,单侧枕叶梗死灶4例,双侧枕叶梗死灶1例。

单侧颞叶底部内侧梗死灶1例。

其中病灶最多的1例为右侧丘脑、左侧枕叶、左侧小脑半球上部、中脑同时出现病灶。

2例丘脑、中脑、小脑梗死灶均位于同一侧。

1.3 临床表现14例中,谵妄1例,嗜睡3例,浅昏迷2例,深昏迷1例。

幻觉1例。

睡眠倒错6例。

淡漠4例。

双眼上下分离性斜视2例,单眼上视位4例,单眼下视位2例,核间性眼肌麻痹1例,单眼瞳孔散大4例,单眼瞳孔椭圆形2例,单眼上睑下垂2例,单眼上下视运动不能4例,内收运动不全1例,眼震10例,轻偏瘫1例,偏身感觉障碍5例,一侧上肢动作笨拙1例。

Weber综合征3例,偏盲2例,皮质盲1例,视物变形1例。

命名性失语2例,共济失调5例。

1.4 治疗抗血小板,神经营养,视具体情况给予抗凝,扩充血容量提高脑血流灌注压,改善脑血液循环,清除自由基,枕叶及小脑梗死灶范围较大者,给予甘露醇抑制脑水肿治疗。

同时治疗基础病及并发症。

2 结果显效5例,有效8例,死亡1例(合并有房颤、心衰、肺内感染)。

3 讨论基底动脉尖综合征(TOBS)由caplan于1980年首先提出并从临床病理及病因等方面予以描述。

2例基底动脉尖综合征的护理体会基底动脉尖综合征是一种少见但严重的心脏疾病,临床上常表现为左心室病变、心力衰竭和猝死等症状。

作为护士,我参与了近期一例基底动脉尖综合征患者的护理工作。

在护理过程中,我深刻体会到了这种疾病的严重性以及护理中的注意事项。

首先,基底动脉尖综合征患者的病情变化快,病情恶化迅速。

我所接触的患者,入院时只是有些心悸和呼吸困难的症状,但在数小时之后就出现了严重的心力衰竭和低血压。

因此,及早的识别和干预非常重要。

护理人员要时刻监测患者的体征和病情指标,如心率、血压、呼吸频率、饱和度等,及时发现病情变化,并及时采取相应的护理措施。

其次,基底动脉尖综合征患者的心力衰竭症状严重,需要进行积极的护理干预。

心力衰竭是这种疾病常见的症状之一,患者常表现为呼吸困难、咳嗽、水肿等症状。

在护理中,我们要密切关注患者的呼吸状况,如呼吸频率、呼吸深度、呼吸音等,及时采取措施,如给予氧气、卧床休息、留置导尿等,缓解患者的症状,提高其生活质量。

再次,基底动脉尖综合征患者的心律失常风险较高。

基底动脉尖综合征患者常常伴有心律失常,如室性心律失常、房颤等。

在护理中,我们要定期监测患者的心电图,密切关注患者的心律情况,发现心律失常及时处理。

同时,我们还要教育患者和家属关于心律失常的风险,告知他们如何避免诱发因素,如情绪波动、饮食不规律等,从而减少心律失常的发生。

最后,基底动脉尖综合征患者的心理护理也非常重要。

这种疾病对患者来说是一种严重的打击,往往会给患者带来巨大的心理压力。

在护理中,我们要积极关注患者的心理变化,与患者进行有效的沟通,帮助他们缓解焦虑和恐惧,提供心理支持。

同时,我们还要鼓励患者积极面对疾病,参与康复训练,提高患者的自我管理能力。

综上所述,基底动脉尖综合征是一种严重的心脏疾病,需要护理人员密切关注患者的病情变化、积极干预心力衰竭症状、监测心律失常的风险以及提供心理护理支持等。

通过这次护理经验,我不仅提高了护理技能和专业知识,更加深刻地意识到了护理对患者的重要性,同时也增强了我作为一名护士的责任感和使命感。

基底动脉尖综合征36例临床分析基底动脉尖综合征(RosfraBasilarArterySyndrome,RBAS)是指基底动脉尖部缺血或闭塞致血液循环障碍而导致以中脑损伤为主的一种特殊类型的脑干血管病,常伴有丘脑、间脑以及枕、颞叶等缺血性损害,临床上以意识障碍、瞳孔变化及眼球运动障碍等为主要特征的一组综合征。

我科自1998年4月至2006年8月共收治脑梗死患者2028例,其中RBAS36例,现就其临床特点及影像学资料分析如下。

1 资料与方法1.1 一般资料本组36例,男23例,女13例;年龄40~78岁,平均(57.1±37)岁。

发病至入院时间2.5h~8d。

原发性高血压病史25例,心脏病史12例,糖尿病史11例。

活动发病29例,急性发病31例。

1.2 临床表现意识障碍31例(嗜睡15例,浅昏迷9例,中昏迷3例,深昏迷4例);眼球垂直运动障碍25例,外展麻痹8例,外展位2例,双眼睑下垂11例,单眼睑下垂5例,水平眼震7例;双瞳孔散大18例,缩小11例,病侧瞳孔散大4例;同向偏盲9例,同向象限盲3例,皮质盲2例;构音障碍17例;四肢瘫12例,右偏瘫7例,左偏瘫4例;半身投掷症2例,共济失调3例。

1.3 影像学检查于入院后即行头CT和MRI扫描。

头CT26例异常:双侧丘脑伴中脑梗死11例,双丘脑梗死3例,右中脑及颞、枕叶梗死6例,右丘脑、中脑及颞叶梗死3例,左丘脑、中脑及小脑梗死2例,左丘脑和颞枕叶梗死1例。

10例头CT阴性者行MRI扫描:双丘脑和中脑梗死伴左颞叶和小脑梗死4例,双丘脑和中脑、枕叶梗死1例,右丘脑和中脑梗死3例,左丘脑、中脑和脑桥梗死2例。

1.4 治疗与预后本组于入院后均给予脱水、利尿、血液稀释、抗凝、溶栓、活血化瘀、脑代谢剂、清除自由基及对症等综合疗法。

病程21~62d。

治愈11例,好转18例,持续性植物状态1例,死亡6例。

2 讨论2.1 定义RBAS第因基底动脉尖部血循环障碍所致,以意识障碍、瞳孔异常及眼球运动障碍为主要表现的一组临床综合征[1.2]。

基底动脉尖综合征名词解释

【基底动脉尖综合征名词解释】

基底动脉尖综合征,又称基底动脉远端狭窄型心肌梗死,是一种

罕见的心脏疾病。

其特点是主要影响心脏后壁性质量的心肌梗死,表

现为心电图上的ST段高度抬高和宽波复合波改变。

基底动脉为心脏主要的供血动脉之一,如果动脉受到狭窄或闭塞

的影响,将导致心肌的缺血甚至坏死。

而基底动脉尖综合征则是因为

在基底动脉末端的远端区域出现了严重狭窄或闭塞,导致心脏后壁的

心肌灌注受到影响。

该疾病的临床表现多为胸痛、气促、心慌等症状,但由于其罕见性,容易被误诊。

此外,该疾病还会对心室功能产生不良影响,如左

心室功能不全等。

目前,该疾病的治疗尚无明确有效的方法,一般采用保守治疗,

如引导心肌缺血部位的血流、改善心肌代谢状况、降低心肌负荷、对

相关症状进行治疗等方法。

对于病情严重的患者,可能需要手术治疗。

因此,一旦患上基底动脉尖综合征,患者应及早就医,接受专业医生

的治疗。

同时,该疾病的预防也非常重要,要保持良好的生活习惯和

正常的饮食,避免过度劳累和情绪波动,以减少患病风险。

总之,基底动脉尖综合征虽然罕见,但对心脏健康的危害不容忽视。

因此,每个人都应该时刻保持健康的生活方式,同时定期进行身

体检查,尽早发现和治疗潜在的健康问题。

基底动脉尖综合征的治疗的方法我们可能很多人对于基底动脉尖综合征这种疾病的情况还不是很了解吧,的确,基底动脉尖综合征这种疾病在我们身边还不常见,自然我们对它的了解比较少,但是现在这种疾病的发病率却在日益升高,这种疾病给我们的身体机能造成很大的影响,影响我们身体机能的正常运转,我们需要提前做好预防,那么当我们出现基底动脉尖综合征这种问题该如何治疗呢,下面就让我们一起来了解一下基底动脉尖综合征的治疗的方法吧!治疗方法:1.治疗目的首先要消除病人的疑虑,然后是迅速缓解症状,症状持续是常见的,因此许多病人不能返回工作岗位,而CAG示冠脉正常本身即可消除病人的疑虑。

在一项研究中,病人得知冠脉正常后,既减少住院次数,又缩短因心脏原因住院的天数。

2.治疗方法X综合征无特殊的治疗。

常用的抗心绞痛药物如硝酸酯、钙拮抗药及β受体阻滞药等都可用于本病的治疗,但疗效不恒定。

对一些病人可使症状减轻或缓解,但对另一些病人则可能疗效不显著。

β受体阻滞药和钙拮抗药均可有效地减少胸部不适的数目,而硝酸酯有益作用仅在一半的病人被发现。

X综合征病人舌下含化硝酸酯不能提高运动耐量,而且有些病人的运动耐量反而可能降低;而钙拮抗药可减少有些病人的心绞痛发作的频度和严重程度,并提高运动耐量,β受体阻滞药的效果不如用于冠心病劳力性心绞痛时显著,提示降低心肌氧需量不是预防或代偿血管运动异常的有效措施。

使用α肾上腺能受体阻滞药似乎是一种合理的治疗,但小规模试验的结果仍不一致;抗抑郁剂丙米嗪(imipramine,50mg/d)可有效地减少胸痛频度50%,绝经后妇女应用激素替代疗法可减弱正常冠脉对乙酰胆碱的作用,增加冠脉血流量,改善内皮依赖冠脉扩张,有一项研究证明此项激素可减少胸痛发作频度50%。

因此,首先要向病人解释本病的中期预后相当好,消除其顾虑,然后用长效硝酸酯治疗。

若病人还有症状,应该开始用钙拮抗药或β受体阻滞药,最后可用丙米嗪50mg/d。