第一讲 绪论

- 格式:doc

- 大小:54.00 KB

- 文档页数:5

第一讲:绪论一、生命的基本特征1、新陈代谢新陈代谢是生物体自我更新的最基本的生命活动过程。

新陈代谢包括两个方面:同化作用和异化作用。

同化作用就是生物体不断地从体外环境中摄取有用的物质,使其合成、转化为机体自身物质的过程。

异化作用正好与其相反,生物体不断地将自身物质进行分解,并把所分解的产物排出体外,同时释放出能量供机体生命活动需要的过程。

在这两个过程中不仅有物质的代谢也伴随着能量的代谢,这两种代谢活动是同时进行的。

新陈代谢是生命活动的最基本特征。

2、兴奋性在生物体内可兴奋组织具有感受刺激、产生兴奋的特性称为兴奋性。

而把能引起可兴奋组织产生兴奋的各种环境变化称为刺激。

神经、肌肉和腺体等组织受刺激后,能迅速地产生可传布的动作电位,即发生兴奋,这些组织被称为可兴奋组织。

在生理学中将这些可兴奋组织接受刺激后所产生的生物电反应过程及表现称为兴奋。

可兴奋组织有两种生理状态:兴奋、抑制。

3、应激性机体或一切活体组织对周围环境变化具有发生反应的能力和特性称为应激性。

应激性表现形式是多样的,既可是生物电活动,也可以是细胞的代谢变化。

而兴奋性则指生物电活动的过程。

因此兴奋性的组织一定具有应激性,而具有应激性的组织不一定具有兴奋性。

4、适应性生物体长期生存在某一特定的生活环境中,在客观环境的影响下可以逐渐形成一种与环境相适应的、适合自身生存的反应模式。

生物体所具有的这种适应环境的能力称为适应性。

5、生殖生物体的生命是有限的,必须通过生殖过程进行自我复制和繁殖,使生命过程得到延续。

二、人体生理机能的调节1、什么是稳态?细胞要生存就必须有一个稳定的内环境,然而,内环境的理化性质不是绝对静止不变的,而是各种物质在不断转换中达到相对平衡状态,即动态平衡,这种动态平衡称为稳态。

2、人体三大生理机能调节机制(1)神经调节指在神经活动的直接参与下所实现的生理机能调节过程,是人体最重要的调节方式。

神经调节的基本方式是反射。

(2)体液调节人体血液和其他体液中某些化学物质,如内分泌腺所分泌的激素,以及某些组织细胞所产生的某些化学物质或代谢产物,可借助于血液循环的运输,到达全身或某一器官和组织,从而引起某些特殊的生理反应。

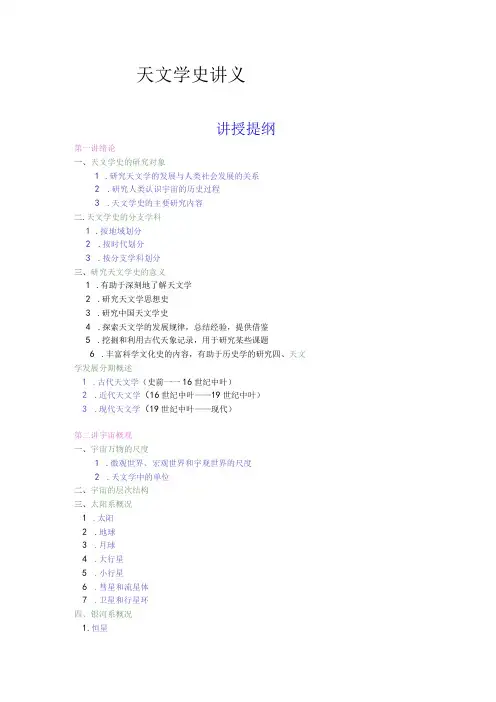

天文学史讲义讲授提纲第一讲绪论一、天文学史的研究对象1.研究天文学的发展与人类社会发展的关系2.研究人类认识宇宙的历史过程3.天文学史的主要研究内容二.天文学史的分支学科1.按地域划分2.按时代划分3.按分支学科划分三、研究天文学史的意义1.有助于深刻地了解天文学2.研究天文学思想史3.研究中国天文学史4.探索天文学的发展规律,总结经验,提供借鉴5.挖掘和利用古代天象记录,用于研究某些课题6.丰富科学文化史的内容,有助于历史学的研究四、天文学发展分期概述1.古代天文学(史前一一16世纪中叶)2.近代天文学(16世纪中叶——19世纪中叶)3.现代天文学(19世纪中叶——现代)第二讲宇宙概观一、宇宙万物的尺度1.微观世界、宏观世界和宇观世界的尺度2.天文学中的单位二、宇宙的层次结构三、太阳系概况1.太阳2.地球3.月球4.大行星5.小行星6.彗星和流星体7.卫星和行星环四、银河系概况1.恒星8.恒星集团9.星云10星际物质五、星系、星系集团和宇宙1.星系2.星系集团3.超星系团4.宇宙第三讲古代天文学一、天文学的起源二、史前时期的天文遗址和遗物三、古埃及天文学1.历法2.天体位置测量和天文定位3.宇宙观念四、美索不达米亚天文学1.对天空的认识2.时间和历法3.宇宙观念五、古印度天文学1.历法2.月亮运动和二十八宿3.宇宙观念第四讲中国天文学史概述一、中国天文学的诞生(史前一西周)中国古代天文学的分期1.体系形成时期(从春秋一秦汉,BC770-AD220)2.繁荣发展时期(从三国一五代,220-960)3.由鼎盛到衰落的时期(从宋初一明末,960-1600)4.中西天文融介时期(从明末一鸦片战争,1600—1840)三、中国古代天文学的特点和成就1.中国占代天文学的特点2.历法编制3.天象的观测和记录4.观测仪器5.对天象的解释和天文学发现6.天文大地测量7.宇宙理论第五讲古希腊天文学一、古希腊的历史和文化背景二、古希腊天文学1.古希腊天文学的特点2.历法编制3.天象观测和记录4.天文测量5.测量仪器6.宇宙理论三、托勒玫体系四、公历的由来1.古罗马和古罗马的历法2.儒略历3.格里历第六讲阿拉伯天文学与欧洲中世纪天文学一、阿拉伯天文学二、蒙占统治时期的天文学三、欧洲天文学的停滞1.基督教教会的束缚2.占星学的发展四、欧洲天文学的复兴1.早期技术革命的推动3.地心体系濒临破产第七讲哥白尼日心体系的创立和发展一、哥白尼的生平和学说1.生平简介2.日心体系学说的形成3.《天体运行论》的出版二、关于《天体运行论》1.体例2.内容简介3.《天体运行论》出版的意义4.《天体运行论》的缺陷三、不屈的布鲁诺四、观测天文大师一一第谷•布拉赫五、天空的立法者一一开普勒1.探索宇宙奥秘2.行星运动三定律的发现3.其他成就第八讲早期的天文望远镜及其观测成就一、天文望远镜问世1.望远镜的发明2.伽利略和他的天文望远镜二、伽利略的发现I.观测月亮3.观测恒星4.观测行星5.观测太阳三、关于《两大世界体系的对话》四、17世纪的天文望远镜及其观测成就1.开普勒式望远镜2.早期望远镜的改进3.赫维留斯和里乔利的月面图4.惠更斯的发现5.卡西尼的发现6.罗默测定光速第九讲万有引力定律的发现和证实一、万有引力定律的发现1.牛顿生平简介2.发现万有引力定律的背景3.牛顿的研究4.牛顿成就原因简析二、万有引力定律的证实1.哈雷彗星回归的预言2.孤立大山的引力使铅垂线偏转3.万有引力常数的测定4.海王星的发现5.对恒星喑伴星的预言和发现第十讲康德和拉普拉斯的星云说一、早期的太阳系起源说和形而上学的自然观1.笛卡尔的太阳系起源的涡动说2.牛顿关于太阳系起源的考虑3.布封的太阳系形成学说4.17—18世纪形而上学自然观的特点二、康德的太阳系星云假说三、拉普拉斯的太阳系起源的星云说四、星云说的历史意义第十一讲奠基期的天体力学一、经典天体力学及其基础1.经典天体力学的对象和方法2.经典天体力学的力学和数学基础二、欧拉的工作1.月球运动理论2.创立摄动理论三、拉格朗日的工作1.太阳系稳定性问题的研究2.建立拉格朗日方程组,探讨三体问题的解四、拉普拉斯的工作1.关于行星轨道的周期变化2.《天体力学》的出版五、其他的重要工作1.达朗贝尔的工作2.克雷洛的工作3.高斯的工作4.亚当斯和勒威耶的工作第十二讲银河系概念的初步确立和恒星距离的测定一、关于恒星系统认识的演进1.从古希腊到伽利略2.恒星自行的发现和距离的估计3.关于银河系的假设二、赫歇尔家族的工作1.太阳系本动的发现2.银河系结构的研究3.威廉•赫歇尔成就的原因4.约翰•赫歇尔在南天的工作三、恒星距离的测定1.斯特鲁维的工作2.贝塞尔的工作3.亨德森的工作4.恒星距离测定的意义第十三讲天体物理学的诞生一、天体物理学诞生的背景1.天文观测技术的发展2.太阳光的分解二、光谱分析术的发明三、基尔霍夫定律的发现四、氢的发现五、恒星光谱的分光观测1.恒星光谱的观测和初步分类2.恒星光谱的谱线位移六、天体测光术的发明和发展1.恒星亮度的目视测量2.普森公式3.目视光度计的发明七、天体照相术的应用1.照相术的发明和发展2.照相术用于拍摄天体3.照相术用于天体位置测量4.照相术用于拍摄天体光谱八、反射望远镜的改进第十四讲河外星系的发现一、测定旋涡星云距离的探索二、造父变星法求天体距离1.造父变星的周光关系2.绝对星等与视星等的关系3.周光关系零点的测定4.沙普利和科蒂斯的辩论三、哈勃的工作四、河外星系发现史中的教训第十五讲赫罗图与恒星演化一、赫罗图的建立1.哈佛的恒星光谱分类2.赫茨普龙的工作3.罗素的工作二、早期的恒星演化理论三、爱丁顿的质光关系四、恒星的能源问题1.早期的理论2.核聚变反应理论五、恒星演化的研究1.V-R定理2.恒星演化的现代理论第十六讲广义相时论的诞生和现代宇宙学的发展一、狭义相对论引起的时空观革命1.19世纪末物理学的危机2.狭义相对论的创立二、广义相对论的诞生三、广义相对论的天文学验证1.水星近日点的反常进动2.光线在引力场中的偏转3.光线的引力红移4.电磁波传播的引力延迟四、现代宇宙学的发展1.爱因斯坦的静态宇宙学模型2.弗里德曼和勒梅特的膨胀宇宙模型3.宇宙膨胀的观测效应4.稳恒态宇宙模型5.大爆炸宇宙模型第十七讲近代天体测量和天体力学的发展一、时间工作1.平太阳时的精确定义2.本初子午线和时区的确定3.无线电时号的发播二、地球自转变化的发现1.地极移动的发现2.地球自转不均匀性的发现三、原子时和协调世界时1.原子钟的发明和原子时系统的建立2.协调世界时的建立四、十九世纪后期天体力学的发展1.太阳系小天体运动的研究2.月球和大行星运动的研究3.数学和力学迅速发展的推动五、二十世纪天体力学的发展1.历史背景2.卫星动力学的建立3.电子计算机与天体力学4.广义相对论和天体力学六、近代天体测量学和天体力学力学发展的特点第十八讲射电天文学的崛起和六十年代四大天文发现一、射电天文学的诞生1.央斯基的发现2.雷伯的经典式射电望远镜二、银河系结构的射电探测1.21厘米微波辐射的理论预言2.21厘米微波辐射的探测三、20世纪60年代的四大天文发现1.类星体的发现2.微波背景辐射的发现3.射电脉冲星的发现4.星际有机分子的发现四、射电天文学的新进展1.大口径射电望远镜2.甚长基线射电干涉测量3.综合孔径射电望远镜4.亳米波和亚亳米波天文学第十九讲空间天文学的进展一、空间探测时代的到来1.全波天文学2.空间探测手段的发展二、地球辐射带的发现三、对月球的探测1.苏联对月球的探测2.美国对月球的探测四.对水星和金星的探测1.对水星探测2.对金星探测五、对类木行星的探测1.对木星的探测2.对土星的探测3.对天王星和海王星的探测六、红外和紫外天文学的发展七、X射线和γ射线天文学的发展第一讲绪论一、天文学史的研究对象天文学史是天文学的一个分支学科,也是自然科学史的一个组成部分,研究人类认识宇宙的历史,探索天文学发生和发展的规律。

第一讲绪论任务设置:(语-汉语-古代汉语)1.从幼儿学说话或你自己学习外语的经历说一下,什么事语言或者语言的要素?2.说一下什么是汉语?3.古代汉语的“古代”指什么时候?4.从自己的生活经验角度说一下“口语”和“书面语”的区别?引申问题“语言和文字”的关系?一、什么是古代汉语古代汉语是与现代汉语相对而言的,是指五四运动以前汉族人民所使用的语言。

因为口头语言无法超越时间、空间的限制,所以,我们现在所说的古代汉语,都是指被记录下来的书面语,也就是古代文献语言。

古代汉语(确切地说是古代文献语言)有两个系统:一是以先秦口语为基础而形成的上古汉语书面语,如《诗》、《书》、《礼》、《春秋》、《老子》、《论语》、《荀子》等所使用的,以及后来历代作者仿古作品中所使用的语言,如两汉诗文歌赋、唐宋散文等;一是自魏晋以来逐渐形成的口语实录,如《世说新语》、唐代变文、禅宗语录、宋元话本、直到元明清的白话小说。

这种语言的词汇、语法与现代汉语接近。

前一种称作文言,后一种,我们称作古白话。

高等学校古代汉语课学习和研究的对象,是文言而不包括古白话。

二、汉语的历史发展阶段汉语有着悠久的历史。

根据汉语的发展变化,汉语的历史可以分为若干不同的时期。

但对于汉语史的分期,各个学者不尽相同。

大家比较熟悉的,是王力在《汉语史稿》中提出的分期。

公元三世纪以前(五胡乱华以前)为上古期。

(三、四世纪为过渡阶段)公元四世纪到十二世纪(南宋前半)为中古期。

(十二、十三世纪为过渡阶段)公元十三世纪到十九世纪(鸦片战争)为近代。

(自1840年鸦片战争到1919年五四运动为过渡阶段)二十世纪(五四运动以后)为现代。

吕叔湘什么是近代汉语?这涉及汉语史的分期问题。

一种语言在某一个比较短的时间内发生比较大的变化,就可以把这以前和以后分为两个时期。

可是语言的演变只有通过书面记录才得以观察,而这又必然要受到用以记录语言的文字的影响。

汉语是用汉字记录的,汉字不是拼音文字,难以如实的反映口语。

第一讲绪论一、介绍1.《环境工程学》课程的性质《环境工程学》是高等院校环境类各有关专业的一门主要课程。

2.课程特点:1)简明、概括地反映化学学科的一般原理、基本规律和研究方法;2)用工程技术的观点分析、认识环境中的污染问题,起环境与工程技术间的桥梁作用;3)体现了现代科学技术发展的特点和素质教育的需要;4)体现了现代环境科学的成就与社会文明进步;5)环境工程学是一门边沿的、综合的、实用的和开发性强的科学。

3.《环境工程学》课程的任务1)掌握环境污染物净化的基本理论、必要的基本知识和涉及工程设计方便的基本技能。

2)了解化学、物理化学、生物、自控和信息等其他高新技术在环境工程技术上的应用,能运用环境的观点来理解相关学科中涉及环境的有关问题。

3)学会正确的学习方法和研究问题的途径。

4.《环境工程学》课程的学习内容1)水质净化与水污染控制工程(第一篇)2)大气污染控制工程(第二篇)3)固体废物污染控制工程及其它污染防治技术(第三篇)4.《环境工程学》课程的学习方法·课前预习·作笔记·做复习,课外自学·做实验(单独一门课程)实验预习及报告5.参考书二、关于环境科学1.环境科学与环境工程学1)环境的概念环境(Environment):从广义上来说,是指影响生物生存的外部世界(Everything thataffects an organism during its lifetime)。

这里的生物当然包括人类,且主要指的是人类。

因此,按照人类中心说(Anthropocentric)的伦理,环境可以是指以人类为主体的外部世界,即人类赖于生存和发展的物质条件的整体,包括自然环境和社会环境,它既包括天然的自然因素,也包括经过人工改造的自然因素的总体,如大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。

2)环境的变化原始社会,地球上的森林面积占地球总面积的2/3,而今,还不到1/3。

事实上,在一个现代的工业化社会中,人们往往会忽视人类生存与自然环境之间的依存关系。

其主要原因就是人类通过工程的手段对环境的改造越来越多,所以人们直接接触原本的自然环境的机会越来越少,以至于忘记了一个根本的事实,就是我们所需的一切实际上都是来源于自然。

我们生活的地球拥有丰富的资源,进入技术时代(Technological age)以来,工程学(Engineering)的发展在很多方面都是与资源的开发与利用有关的。

正是由于这些工程所提供的产品和服务,人们已不大注意到作为这些产品和服务的基本来源的天然资源和能源,从而忘记了人与自然的依存关系。

从工业化开始,人们起初没有意识到,但却逐渐注意到的一个不争的事实是:上述各种工程学技术的发展导致了生产规模的扩大,而这些生产过程在为人们提供更多产品和服务的同时,也将大量的污染物排放到环境中。

3)环境问题与环境现状工业革命(从农业占优势的经济向工业占优势的经济的迅速过渡称为工业革命)是世界史的一个新时期的起点,此后的环境问题也开始出现新的特点并日益复杂化和全球化。

新技术使英国、欧洲和美国等地在不到一个世纪的时间里先后进入工业化社会,并迅速向全世界蔓延,在世界范围内形成发达国家和发展中国家的差别。

工业化社会的特点是高度城市化。

在工业化的初期,由于生产规模小,排放的污染物量不大,自然界完全有能力通过自我净化(Self-purification)作用对污染物进行吸收和分解,所以对环境造成的影响并不显著。

而随着工业化规模的扩大,排放的污染物量逐渐超过了环境的自我净化能力界限,对环境造成的负面影响就愈加凸现出来。

二战后,由于经济的快速发展,人类对环境作用的深度和广度加强,产生了大规模地球环境问题。

这些问题由一国内的严重污染发展到区域性的大范围污染和生态破坏,甚至演化为全球性的环境问题,日益威胁到全人类的生存和发展,成为全世界所面临的重大危机之一。

当前,国际环境问题主要表现为:1、气候变化2、臭氧层破坏(耗损)(辐射)3、酸雨污染(燃煤)4、生物多样性锐减5、淡水短缺6、森林破坏7、荒漠化8、海洋污染和破坏9、有毒化学品和危险废物越境转移10、垃圾成灾,矿山垃圾、生活垃圾污染了人类生存的环境。

4)环境科学的发展与形成环境科学是在现代社会经济和科学发展过程中形成的一门综合性科学。

就世界范围来说,环境科学成为一门科学还是近二、三十年的事情。

环境科学是把环境作为一个整体进行综合研究的一门学科。

环境科学的研究领域,在50~60年代侧重于自然科学和工程技术的方面,目前已扩大到社会学、经济学、法学等社会科学方面。

对环境问题的系统研究,要运用地学、生物学、化学、物理学、医学、工程学、数学以及社会学、经济学、法学等多种学科的知识。

所以,环境科学是一门综合性很强的学科。

环境科学的主要任务是:第一,探索全球范围内环境演化的规律。

在人类改造自然的过程中,为使环境向有利于人类的方向发展,避免向不利于人类的方向发展,就必须了解环境变化的过程,包括环境的基本特性、环境结构的形式和演化机理等。

第二,揭示人类活动同自然生态之间的关系。

环境为人类提供生存条件,其中包括提供发展经济的物质资源。

人类通过生产和消费活动,不断影响环境的质量。

因此,社会经济发展规划中必须列入环境保护的内容,有关社会经济发展的决策必须考虑生态学的要求,以求得人类和环境的协调发展。

第三,探索环境变化对人类生存的影响。

环境变化是由物理的、化学的、生物的和社会的因素以及它们的相互作用所引起的。

因此,必须研究污染物在环境中的物理、化学的变化过程,在生态系统中迁移转化的机理,以及进入人体后发生的各种作用,包括致畸作用、致突变作用和致癌作用。

同时,必须研究环境退化同物质循环之间的关系。

这些研究可为保护人类生存环境、制定各项环境标准、控制污染物的排放量提供依据。

第四,研究区域环境污染综合防治的技术措施和管理措施。

工业发达国家防治污染经历了几个阶段:50年代主要是治理污染源;60年代转向区域性污染的综合治理;70年代侧重预防,强调区域规划和合理布局。

引起环境问题的因素很多,实践证明需要综合运用多种工程技术措施和管理手段,从区域环境的整体出发,调节并控制人类和环境之间的相互关系,利用系统分析和系统工程的方法寻找解决环境问题的最优方案。

在现阶段,环境科学主要是运用自然科学和社会科学的有关学科的理论、技术和方法来研究环境问题,形成与有关学科相互渗透、交叉的许多分支学科。

属于自然科学方面的有环境地学、环境生物学、环境物理学、环境医学、环境工程学(还有环境地球化学、环境地质学、环境海洋学、环境化学、环境声学、环境土壤学);属于社会科学方面的有环境管理学、环境经济学、环境法学等。

环境地学以人-地系统为对象,研究它的发生和发展,组成和结构,调节和控制,改造和利用。

主要研究内容有:地理环境和地质环境等的组成、结构、性质和演化,环境质量调查、评价和预测,以及环境质量变化对人类的影响等。

环境地学的学科体系尚未完全定型,目前较成熟的分支学科有环境地质学、环境地球化学、环境海洋学、环境土壤学、污染气象学等。

环境生物学研究生物与受人类干预的环境之间的相互作用的机理和规律。

它有两个研究领域:一个是针对环境污染问题的污染生态学;一个是针对环境破坏问题的自然保护。

环境生物学以研究生态系统为核心,向两个方向发展:从宏观上研究环境中污染物在生态系统中的迁移、转化、富集和归宿,以及对生态系统结构和功能的影响;从微观上研究污染物对生物的毒理作用和遗传变异影响的机理和规律。

环境化学主要是鉴定和测量化学污染物在环境中的含量,研究它们的存在形态和迁移、转化规律,探讨污染物的回收利用和分解成为无害的简单化合物的机理。

它有两个分支:环境污染化学和环境分析化学。

环境物理学研究物理环境和人类之间的相互作用。

主要研究声、光、热、电磁场和射线对人类的影响,以及消除其不良影响的技术途径和措施。

环境医学研究环境与人群健康的关系,特别是研究环境污染对人群健康的有害影响及其预防措施,包括探索污染物在人体内的动态和作用机理,查明环境致病因素和致病条件,阐明污染物对健康损害的早期反应和潜在的远期效应,以便为制定环境卫生标准和预防措施提供科学依据。

环境医学的研究领域有环境流行病学、环境毒理学、环境医学监测等。

环境工程学运用工程技术的原理和方法,防治环境污染,合理利用自然资源,保护和改善环境质量。

主要研究内容有大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物的处理和利用、噪声控制等,并研究环境污染综合防治,以及运用系统分析和系统工程的方法,从区域环境的整体上寻求解决环境问题的最佳方案。

此外,环境工程学还研究控制污染的技术经济问题,开展技术发展的环境影响评价工作。

环境管理学研究采用行政的、法律的、经济的、教育的和科学技术的各种手段调整社会经济发展同环境保护之间的关系,处理国民经济各部门、各社会集团和个人有关环境问题的相互关系,通过全面规划和合理利用自然资源,达到保护环境和促进经济发展的目的。

环境经济学研究经济发展和环境保护之间的相互关系,探索合理调节人类经济活动和环境之间的物质交换的基本规律,其目的是使经济活动能取得最佳的经济效益和环境效益。

环境法学研究关于保护自然资源和防治环境污染的立法体系、法律制度和法律措施,目的在于调整因保护环境而产生的社会关系。

环境科学现有的各分支学科,正处于蓬勃发展时期。

这些分支学科在深入探讨环境科学的基础理论和解决环境问题的途径和方法的过程中,还将出现更多的新的分支学科。

2.环境工程学的形成与发展概念:为了削弱工业化生产过程(当然也包括人类的生活过程)对环境的影响,人类试图通过工程的手段进行污染治理,这就形成了一门新的工程学,即环境工程学(Environmental engineering)。

环境工程是环境科学的一个分支:研究运用工程技术和有关学科的原理和方法,保护和合理利用自然资源,防治环境污染,以改善环境质量的学科。

主要研究内容包括大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物的处理和利用以及噪声控制等。

环境工程学还研究环境污染综合防治的方法和措施,以及利用系统工程方法,从区域的整体上寻求解决环境问题的最佳方案。

形成过程:环境工程学是在人类同环境污染作斗争、保护和改善生存环境的过程中形成的。

从开发和保护水源来说,中国早在公元前2300年前后就创造了凿井技术,促进了村落和集市的形成。

后来为了保护水源,又建立了持刀守卫水井的制度。

从给排水工程来说,中国在公元前2000多年以前就用陶土管修建了地下排水道。

古代罗马大约在公元前6世纪开始修建地下排水道。

中国在明朝以前就开始采用明矾净水。

英国在19世纪初开始用砂滤法净化自来水;在19世纪末采用漂白粉消毒。