血红蛋白检测临床意义

- 格式:ppt

- 大小:11.04 MB

- 文档页数:10

血液分析的常用参数及临床意义血液分析是一种常见但非常重要的临床检查方法,可以帮助医生了解患者的身体状况,并提供一些健康问题的线索。

通常,血液分析会检查血液中的多种参数,包括红细胞计数、白细胞计数、血红蛋白浓度、血小板计数等。

以下是一些常用参数及其临床意义:1.红细胞计数(RBC):红细胞是负责携带氧气到身体各个器官的重要细胞。

红细胞计数可以用来评估贫血、多血和其他一些血液病的状况。

2.血红蛋白浓度(Hb):血红蛋白是红细胞中的重要成分,负责携带氧气和二氧化碳。

血红蛋白浓度可以用来评估贫血程度,并帮助确定引起贫血的原因。

3.红细胞压积(HCT):红细胞压积表示整个血液中红细胞所占的比例。

红细胞压积可以用来评估贫血程度和体液平衡。

4.平均红细胞体积(MCV):平均红细胞体积表示平均每个红细胞的大小。

MCV可以分为正常、小细胞和大细胞,可以用来帮助确定贫血的类型。

5.平均红细胞血红蛋白含量(MCH):平均红细胞血红蛋白含量表示平均每个红细胞中血红蛋白的含量。

MCH可以用来评估贫血类型,并帮助确定引起贫血的原因。

6.平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC):平均红细胞血红蛋白浓度表示平均每个红细胞中血红蛋白的浓度。

MCHC可以用来评估贫血的类型,并帮助确定贫血的原因。

7.血小板计数(PLT):血小板是负责血液凝固的细胞。

血小板计数可以用来评估出血和凝血功能的状况。

8.白细胞计数(WBC):白细胞是身体免疫系统中的重要组成部分,负责抵抗感染和其他疾病。

白细胞计数可以用来评估感染、炎症和其他免疫相关疾病的状况。

9. 分类白细胞计数(WBC-diff):分类白细胞计数可以进一步分析白细胞中不同类型细胞的数量,如中性粒细胞、淋巴细胞、单核细胞、嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞。

这些数据可以提供关于炎症、感染和其他疾病的更详细信息。

10.炎症指标:在血液分析中,医生还可以检查一些炎症指标,如C-反应蛋白(CRP)和血沉。

这些指标可以帮助评估炎症的程度和病情。

血常规检查各项指标临床意义血常规检查是临床常用的一种检查方法,通过分析血液中的各项指标可以了解人体的健康状况和疾病风险。

以下是血常规检查中常见的各项指标以及它们的临床意义:1. 血红蛋白(Hb)血红蛋白是红细胞中的重要组成部分,负责携带氧气到人体各个部位。

血红蛋白水平可以反映贫血的程度,太高或太低都可能是疾病的表现。

2. 红细胞计数(RBC)红细胞计数是指在一定体积的血液中红细胞的数量。

红细胞计数异常可能表明出血、骨髓功能异常等疾病。

3. 白细胞计数(WBC)白细胞计数是指在一定体积的血液中白细胞的数量。

白细胞计数异常可能意味着感染、炎症或免疫系统问题。

4. 血小板计数(PLT)血小板计数是指在一定体积的血液中血小板的数量。

血小板计数过高可能导致血栓形成,血小板计数过低则可能引发出血风险。

5. 平均红细胞体积(MCV)平均红细胞体积是指红细胞的平均大小。

MCV异常可能提示贫血类型或疾病。

6. 血红蛋白浓度(MCH)血红蛋白浓度是指单位体积血液中的血红蛋白含量。

MCH异常可能提示贫血类型或疾病。

7. 平均血红蛋白浓度(MCHC)平均血红蛋白浓度是指平均红细胞中血红蛋白的浓度。

MCHC 异常可能提示贫血类型或疾病。

8. 红细胞分布宽度(RDW)红细胞分布宽度表示红细胞体积的变异范围。

RDW异常可能意味着贫血类型或疾病。

9. 中性粒细胞百分比(NEUT%)中性粒细胞百分比是指白细胞中中性粒细胞的比例。

NEUT%的变化可能与感染、炎症或免疫系统问题有关。

10. 淋巴细胞百分比(LYMPH%)淋巴细胞百分比是指白细胞中淋巴细胞的比例。

LYMPH%的变化可能与免疫系统问题有关。

11. 单核细胞百分比(MONO%)单核细胞百分比是指白细胞中单核细胞的比例。

MONO%的变化可能与感染或免疫系统问题有关。

12. 嗜酸细胞百分比(EO%)嗜酸细胞百分比是指白细胞中嗜酸细胞的比例。

EO%的变化可能与过敏反应或寄生虫感染有关。

检测糖化血红蛋白的临床意义目前,由中华医学会科普部牵头的“中国糖化血红蛋白教育计划”在北京启动。

这项为了普及糖化血红蛋白知识的全国性教育计划,预计通过了3年的时间,对全国卫生技术人员进行培训,以进一步掌握糖化血红蛋白(HbA1c)的知识及重要的临床意义。

糖尿病的患病率在世界范围内呈快速增长趋势,成为继心脑血管疾病、肿瘤之后又一严重危害人类健康的慢性非传染性疾病。

HbA1c可以反映检测前60~90d内血糖平均水平,以了解糖尿病人血糖情况,并提示治疗效果及预后[1]。

1 HbA1c是反映人体血糖代谢的金标准年龄增长是发生糖代谢异常的重要危险因素[1]。

对中老年保健人群的调查资料显示,糖尿病总患病率为11.1%,糖耐量异常(1GT)总患病率为17.7%。

糖尿病患病率在老年前期人群为6.7%,而在老年人群为13.4%,增加了1倍[2]。

杨文英教授报告最新中国流行病学调查也显示糖尿病发病率随年龄增长而增加,≥60岁人群糖尿病的患病率为20.4%。

老年病的研究获得了平均血糖水平与HbA1c水平间存在线性关系,可见HbA1c是反映人体血糖代谢的金标准。

糖尿病的自然病程一般可分为正常糖耐量、糖耐量受损和糖尿病3个阶段,而这3个阶段的HbA1c水平也是依次明显上升的。

可见,HbA1c能够正确地反映不同阶段的糖代谢异常状态,而且HbA1c提示血糖异常更敏感,不受当前患者身体状况、饮食、用药情况和采血时间等多种因素的影响,波动较小。

因此,2010年美国糖尿病学会(ADA)颁布了新修订的糖尿病诊疗指南,其中把HbA1c≥6.5%作为糖尿病诊断标准之一。

2 HbA1c与糖尿病病情呈正比HbA1c是人体血液中红细胞内的血红蛋白与血糖结合的产物。

HbA1c越高表示血糖与血红蛋白结合越多,糖尿病病情也越重。

HbA1c可稳定可靠地反映出检测前2~3个月平均血糖水平,且受抽血时间、是否空腹、是否使用胰岛素等因素干扰不大。

HbA1c也可作为反映糖尿病患者血糖长期控制水平的金标准,可以判断患者血糖控制的情况是好是坏,是医师调整药物治疗的依据。

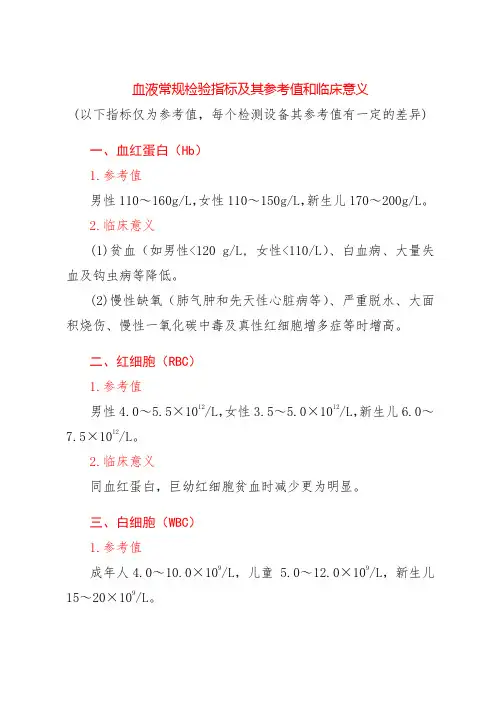

血液常规检验指标及其参考值和临床意义(以下指标仅为参考值,每个检测设备其参考值有一定的差异)一、血红蛋白(Hb)1.参考值男性110~160g/L,女性110~150g/L,新生儿170~200g/L。

2.临床意义(1)贫血(如男性<120 g/L, 女性<110/L)、白血病、大量失血及钩虫病等降低。

(2)慢性缺氧(肺气肿和先天性心脏病等)、严重脱水、大面积烧伤、慢性一氧化碳中毒及真性红细胞增多症等时增高。

二、红细胞(RBC)1.参考值男性4.0~5.5×1012/L,女性3.5~5.0×1012/L,新生儿6.0~7.5×1012/L。

2.临床意义同血红蛋白,巨幼红细胞贫血时减少更为明显。

三、白细胞(WBC)1.参考值成年人4.0~10.0×109/L,儿童 5.0~12.0×109/L,新生儿15~20×109/L。

2.临床意义(1)细菌性感染、尿毒症、严重烧伤、传染性单核细胞增多症、白血病和应激状态(如急性出血和大手术)等增多。

(2)妊娠后期、月经期、饭后、剧烈运动后可有生理性增加。

(3)病毒感染、伤害及副伤寒、疟疾、再生障碍性贫血、极严重感染、放射性辐照、肿瘤化疗后和非白血性白血病等减少。

四、白细胞分类(DC)1.参考值(1)中性粒细胞0.5~0.70×(50~70%)(2)嗜酸性粒细胞0.005~0.05(0.5%~5%)(3)嗜碱性粒细胞0~0.01(0~1%)(4)淋巴细胞0.2~0.40(20%~40%)(5)单核细胞0.03~0.08(3%~8%)。

2.临床意义(1)中性粒细胞增多见于急性化脓性细菌感染、粒细胞白血病、急性出血、溶血、手术后和尿毒症等;其减少见于伤寒和副伤寒、疟疾、粒细胞缺乏症、放射性辐照和肿瘤化疗。

(2)嗜酸性粒细胞增多见于过敏性疾病、寄生虫病等;其减少见于伤寒和副伤寒等。

(3)嗜碱性粒细胞增多见于慢性粒细胞白血病、何杰金氏病和铅中毒等。

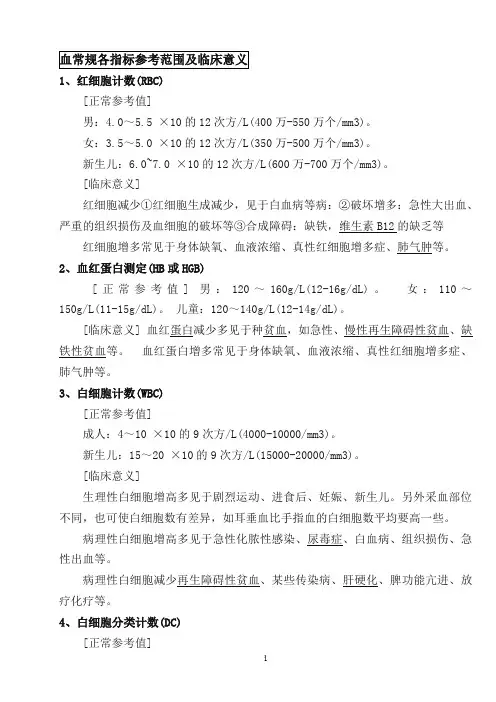

1、红细胞计数(RBC)[正常参考值]男:4.0~5.5 ×10的12次方/L(400万-550万个/mm3)。

女:3.5~5.0 ×10的12次方/L(350万-500万个/mm3)。

新生儿:6.0~7.0 ×10的12次方/L(600万-700万个/mm3)。

[临床意义]红细胞减少①红细胞生成减少,见于白血病等病:②破坏增多:急性大出血、严重的组织损伤及血细胞的破坏等③合成障碍:缺铁,维生素B12的缺乏等红细胞增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。

2、血红蛋白测定(HB或HGB)[正常参考值] 男:120~160g/L(12-16g/dL)。

女:110~150g/L(11-15g/dL)。

儿童:120~140g/L(12-14g/dL)。

[临床意义] 血红蛋白减少多见于种贫血,如急性、慢性再生障碍性贫血、缺铁性贫血等。

血红蛋白增多常见于身体缺氧、血液浓缩、真性红细胞增多症、肺气肿等。

3、白细胞计数(WBC)[正常参考值]成人:4~10 ×10的9次方/L(4000-10000/mm3)。

新生儿:15~20 ×10的9次方/L(15000-20000/mm3)。

[临床意义]生理性白细胞增高多见于剧烈运动、进食后、妊娠、新生儿。

另外采血部位不同,也可使白细胞数有差异,如耳垂血比手指血的白细胞数平均要高一些。

病理性白细胞增高多见于急性化脓性感染、尿毒症、白血病、组织损伤、急性出血等。

病理性白细胞减少再生障碍性贫血、某些传染病、肝硬化、脾功能亢进、放疗化疗等。

4、白细胞分类计数(DC)[正常参考值]白细胞分类(DC)英文缩写占白细胞总数的百分比嗜中性粒细胞N 0.3 ~0.7中性秆状核粒细胞 0.01 ~0.05 (1%-5%)中性分叶核粒细胞0.50 ~0.70 (50%-70%)嗜酸性粒细胞E 0.005~0.05 (0.5%-5%)嗜碱性粒细胞B 0.00 ~0.01 (0~1%)淋巴细胞L 0.20 ~0.40 (20%-40%)单核细胞M 0.03 ~0.08 (3%-8%)[临床意义]中性杆状核粒细胞增高见于急性化脓性感染、大出血、严重组织损伤、慢性粒细胞膜性白血病及安眠药中毒等。

血液常规生化检验-临床意义简介血液常规生化检验是一种常用的医学检测方法,通过分析血液样本中的各项指标,可以提供有关个体健康状况的信息。

本文将介绍血液常规生化检验的临床意义及其在健康评估和疾病诊断中的应用。

临床意义血液常规生化检验可以提供以下方面的临床意义:1. 健康评估:血液常规生化检验可以评估个体的整体健康状况。

通过观察和分析血液指标,如血红蛋白、红细胞计数、白细胞计数和血小板计数等,医生可以了解个体的血液系统功能是否正常,是否存在贫血、感染或白血病等问题。

健康评估:血液常规生化检验可以评估个体的整体健康状况。

通过观察和分析血液指标,如血红蛋白、红细胞计数、白细胞计数和血小板计数等,医生可以了解个体的血液系统功能是否正常,是否存在贫血、感染或白血病等问题。

2. 疾病诊断:血液常规生化检验在疾病的早期诊断中起着重要的作用。

通过检测血液中的生化指标,如血糖、血脂、肝功能和肾功能等参数,医生可以识别和监测糖尿病、高血压、肝病、肾病等疾病的风险和发展情况。

疾病诊断:血液常规生化检验在疾病的早期诊断中起着重要的作用。

通过检测血液中的生化指标,如血糖、血脂、肝功能和肾功能等参数,医生可以识别和监测糖尿病、高血压、肝病、肾病等疾病的风险和发展情况。

3. 治疗监测:对于患有某些疾病或正在接受特定治疗的患者,血液常规生化检验可以用于监测治疗效果。

通过定期检测血液指标的变化,医生可以评估治疗的效果,并在必要时进行调整,以达到更好的治疗效果。

治疗监测:对于患有某些疾病或正在接受特定治疗的患者,血液常规生化检验可以用于监测治疗效果。

通过定期检测血液指标的变化,医生可以评估治疗的效果,并在必要时进行调整,以达到更好的治疗效果。

4. 病情监测:对于存在疑似疾病或正在恢复期的患者,血液常规生化检验可以用于监测病情的变化。

通过观察血液指标的变化,医生可以了解疾病的发展趋势,对治疗方案进行调整,以提供更精确的医疗建议。

病情监测:对于存在疑似疾病或正在恢复期的患者,血液常规生化检验可以用于监测病情的变化。

血液(xuèyè)常规分析的临床意义1.红细胞计数(jì shù)(RBC)【临床意义】增加或减少见血红蛋白测定。

一般情况(qíngkuàng)下红细胞数与血红蛋白浓度之间有一定的比例关系,但在部分贫血患者,同时测定二者对贫血诊断和鉴别诊断有帮助。

2.血红蛋白(xuèhóng dànbái)测定(HGB)【临床意义】⑴生理性增加(zēngjiā):新生儿、高原居住者。

⑵病理性增加:①真性红细胞增多症②代偿性红细胞增多症如先心、慢性肺脏疾病、脱水。

⑶减少:各种贫血、大量失血、白血病、产后、手术后、化疗等。

3.红细胞压积(HCT)【临床意义】⑴增高;大面积烧伤、各种原因引起的红细胞与血红蛋白增多、脱水等⑵减低:各类贫血时随红细胞数的减少而有程度不同的降低。

4.各种红细胞参数平均值:包括平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白(MCH)、平均血红蛋白浓度(MCHC)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、红细胞体积分布宽度(RDW)。

【临床意义】适用于各种贫血病的诊断、鉴别和治疗。

5.白细胞计数(WBC)【临床意义】⑴生理性增高:新生儿、妊娠末期、分娩期、经期、饭后、剧烈运动后、冷水浴后及极度恐惧与疼痛等。

⑵病理性增高;化脓性细菌性炎症、尿毒症、白血病、急性出血、严重烧伤、组织损伤、手术创伤、传单、传淋等⑶减少:病毒感染、伤寒、副伤寒、黑热病、疟疾、再障、X线照射、化疗放疗后、非白血性白血病等。

6.白细胞分类计数:⑴中性粒细胞临床意义同白细胞计数⑵淋巴细胞:增多见于①感染性疾病如麻疹、风疹、水痘、流行性腮腺炎、传单、病毒性肝炎等②某些血液病如淋巴细胞白血病、淋巴瘤、粒细胞减少症等③急性传染病恢复期④器官移植后排异反应等。

减少见于:传染病急性期、接触放射线及放疗期、应用肾上腺皮质激素治疗期、免疫缺陷性疾病等。

血液分析各项指标的临床意义血液分析是临床医学中常用的一种检查方法,通过对血液样本中各项指标的分析和评估,可以帮助医生了解患者体内的疾病情况。

血液分析可以从多个方面提供有关患者健康状况和疾病发展的重要信息。

本文将重点介绍常见的血液分析指标及它们的临床意义。

一、血红蛋白浓度(Hb)血红蛋白浓度是指单位体积血液中血红蛋白的含量,其测量主要用于评估患者的贫血程度。

正常成年男性的血红蛋白浓度范围约为130-175g/L,女性为120-155g/L。

低于正常范围的血红蛋白浓度可能表示贫血症状,可能因为缺铁、慢性疾病或其他原因引起。

高于正常范围可能是因为脱水或其他原因。

二、红细胞计数(RBC)红细胞计数是指单位体积血液中红细胞的数量。

红细胞是携带氧气到身体各个组织和器官的主要细胞成分。

正常成年人的红细胞计数范围约为4.2-5.4×10^12/L(男性)和3.8-5.0×10^12/L(女性)。

低于正常范围的红细胞计数可能表明贫血或其他血液疾病的存在。

高于正常范围可能是因为脱水、脾脏切除或其他原因。

三、白细胞计数(WBC)白细胞计数是指单位体积血液中白细胞的数量。

白细胞是身体的免疫系统的主要组成部分,用于对抗感染和疾病。

正常成年人的白细胞计数范围约为4-10×10^9/L。

高于正常范围的白细胞计数可能表明感染、炎症或其他疾病的存在。

低于正常范围可能是由于免疫系统抑制、自身免疫疾病或其他原因。

四、血小板计数(PLT)血小板计数是指单位体积血液中血小板的数量。

血小板是血液凝结的重要组成部分,负责止血和血栓形成。

正常范围约为125-350×10^9/L。

低于正常值可能会导致出血倾向,如易淤血、出血或瘀伤。

高于正常范围可能表明存在血液病、炎症或其他疾病。

五、平均红细胞体积(MCV)平均红细胞体积指的是红细胞的平均大小。

它可以用于评估贫血类型,通常与其他血细胞参数结合使用。

正常范围约为80-100fL。

尿血红蛋白的检测及临床意义一、概述1、尿中血红蛋白(Hb)的检测通常指尿隐血试验。

2、健康人血浆中大约有 50mg/L游离血红蛋白,但尿液中无游离血红蛋白。

当发生血管内溶血时,大量血红蛋白释放入血液形成血红蛋白血症。

若血红蛋白量超过结合珠蛋白结合能力时,血浆游离血红蛋白可经肾小球滤出,当超过1.00~1.35g/L 时血红蛋白可随尿液排出,即为血红蛋白尿。

因此,溶血时是否出现血红蛋白尿取决于3个因素:血浆内游离的血红蛋白、结合珠蛋白和肾小管重吸收能力。

二、检测方法尿血红蛋白测定方法众多,目前应用广泛和简易方法是试带法,还有单抗胶体金法、湿化学法等。

各种方法既能与完整红细胞反应,也能与游离血红蛋白反应,一般认为血红蛋白0.3mg/L 相当于红细胞数为5~10个/μl。

1、试带法试带法的原理:试带法为血红蛋白亚铁血红素过氧化物酶法。

常用的色素原有邻联甲苯胺、氨基比林和四甲基联苯胺(TMB)等。

血红蛋白含有血红素基团,具有过氧化物酶样活性,能催化H2O2作为电子受体使色素原氧化呈色,借以识别微量血红蛋白的存在,其呈色深浅与血红蛋白含量成正比。

试带法目前广泛使用的尿液血红蛋白测定方法,操作简单、快速,可作为尿液血红蛋白的筛检试验。

不同试带灵敏度有所差异,一般为 0.15~0.30mg/L,除与游离血红蛋白反应外,也与完整的红细胞反应。

但在高蛋白、高比重尿液中,红细胞不溶解,此时结果只反映血红蛋白的量。

试带法的假阳性:尿液中含有易热性触酶、尿液被氧化剂污染或尿路感染时某些细菌产生过氧化物酶。

试带法的假阴性:尿液中含大量维生素C或其他还原物质、过量甲醛、大量亚硝酸盐(反应延迟)。

2、免疫法采用胶体金标记抗人血红蛋白单抗,用双抗夹心酶联免疫法测定标本血红蛋白,测定的灵敏度为 0.1~0.2μg/ml,特异性强,只与人血红蛋白反应,不受动物血和辣根过氧化物酶影响。

操作简便快速,以阴阳性表达结果,费用较高,适用于排除干扰的验证,可作为确证试验。

血红蛋白电泳及临床意义血红蛋白电泳可以将血红蛋白中各正常成分或异常成分分离,以便进一步鉴定或定量测定。

用等电聚焦毛细管电泳(CIEF)和区带电泳(CZE)可分离出十几种Hb变异链,有作者采用CZE法对正常人和地中海贫血患者血液样品在pH 11.8碱性磷酸盐缓冲液(PBs)中进行分离,分离的速度很快(<8分钟),两者的电泳图谱明显不同[1]。

对胎儿红细胞处理后,分离其血红蛋白,可分离出α、β和γ几种球蛋白链,如采用低pH 3.2的缓冲液,虽然分析时间延长,但变异体的分辨效果更佳。

显然CE技术对鉴别诊断血红蛋白病起重要作用。

1 材料与方法1.1 检测对象收集2011年1月~2012年12月受检300例均为门诊进行婚前检查或前前检查人员。

其中男60例,女240例,年龄22~35岁,平均为29岁。

1.2 方法电泳槽中的阳极注入 pH9.1的Tris缓冲溶液,阴极注入 pH8.6的巴比妥缓冲溶液,要求两极液面尽量成同一水平。

把醋酸纤维素薄膜裁成4cm×12cm大小,浸入薄膜浸泡液中10min左右,取出,用滤纸吸去多余浸泡液,把薄膜粗面朝上,贴在电泳槽支架上,用两层纱布搭桥,不接通电源,自由平衡5min。

用血红蛋白吸管吸取2~3μ浓度为1 80~100g/L的血红蛋白溶液,放在盖玻片边缘(盖玻片长约1cm),把血红蛋白液用盖玻片印在醋酸纤维素薄膜靠阴极一端约1.5cm处(薄膜下衬一片干燥滤纸,吸去多余的血红蛋白液),同时用正常人血红蛋白液作对照。

接通电源,平衡5min,电压调至150V,电流量约为0.2mA/cm簿膜宽,电泳15~20min。

电泳完毕后,取下薄膜条,置于氨基黑10B染色液里染色10min,取出,用漂洗液漂洗,换液数次,直至薄膜条洁白为止。

2 结果在pH 8.6或pH 8.8电泳时,正常人的血红蛋白A及血红蛋白A2都向正极方向泳动,血红蛋白A在前,血红蛋白A2在后。

但血红蛋白F与血红蛋白A的位置很靠近,难以准确地分离和定量,可作1min碱变性试验,来测定血红蛋白F。