第九章 血红蛋白病和免疫性溶血性贫血检查

- 格式:ppt

- 大小:8.73 MB

- 文档页数:99

小儿自身免疫性溶血性贫血的实验室检查自身免疫性溶血性贫血是由于免疫功能调节紊乱,体内产生了与红细胞自身抗原起反应的自身抗体,并吸附于红细胞表面,导致红细胞破坏的一种溶血性贫血。

本病在小儿时期并不少见,其发病数约占全部溶血性贫血的1/4左右。

1 抗人球蛋白试验此试验结果阳性是诊断本病的重要依据。

本试验分为直接试验和间接试验,前者是测定吸附于红细胞表面的不完全抗体,后者是测定血清中游离的不完全抗体。

这两种试验在AIHA患者大多呈阳性。

尤其直接试验为阳性是诊断AIHA强有力的证据。

但极少数患者(2%~4%)试验结果始终阴性。

这种情况的发生主要与抗人球蛋白试验的敏感性不够有关。

而专一性直接抗人球蛋白试验,既用抗IgG、抗 IgA、抗IgM、抗C3特异血清检测,提高Coombs试验的阳性率,并可据此进一步将温抗体型自身免疫性溶血性贫血分为IgG型+ C3型、IgG型、IgA型、IgG与IgA混合型。

下面介绍一下玻片凝集法抗人球蛋白试验。

1.1 原理不完全抗体不能使含有相应抗原的红细胞发生凝集,但能与其结合,这种结合了不完全抗体的红细胞称为致敏红细胞。

不完全抗体是球蛋白,致敏红细胞就是红细胞被球蛋白包裹,如在致敏红细胞的盐水溶液中,加入抗人球蛋白血清,由于球蛋白-抗球蛋白的特异反应,使致敏红细胞发生凝集,从而显示出不完全抗体的存在。

1.2 操作步骤(1)洗涤EDTA抗凝血3次:离心,去血浆,加入生理盐水洗血球三遍。

(2)配制10%红细胞悬液:弃掉最后一次洗涤红细胞液的上清。

准备一支新试管加生理盐水2ml,加200~1红细胞,混均。

(3)以IgG为例,其他抗体做法相同。

准备白色小瓷砖4块,划线。

在“1”、“2”格加50ml抗体。

在“3”~“8”格加生理盐水50ml。

再吸50μl生理盐水与“2”中的抗体混均,依次从“3”加到“7”作倍比稀释,“8”为空白对照。

在“1”至“8”各加50μl,10%红细胞悬液。

(4)混均,转板,观察凝集情况。

自身免疫性溶血性贫血诊断标准

自身免疫性溶血性贫血是一种由于针对溶血因子、抗原颗粒或抗

体导致红细胞提前破坏而引起的贫血类型。

它具有不一样的诊断标准,目前普遍认为应用多方面诊断才能确诊自身免疫性溶血性贫血。

一、血液病理学检查

血液病理学包括血象检查、溶血试验:血象检查中,血红蛋白与血小

板偏低,红细胞分布宽度可增宽,血细胞抗凝试验可出现贫血紊乱;

溶血试验中,完全性溶血试验可显示红细胞减少;呈试可检出免疫性

抗体,表明出现免疫性溶血。

二、抗体检测

自身免疫性溶血性贫血的诊断可采用抗Nikolsky(NA)、反飞行抗体(FA)、反脆皮病毒抗体(CB)和反抗乙型肝炎病毒抗体(AV)的实

验检查,四者均有可能存在。

若其中任一项抗体检出异常,即表明该

患者可能患有自身免疫性溶血性贫血。

三、病理学检查

病理学检查可以提供初步诊断线索,尤其是处理组织标本后冰冻切片

上可见叠层脱落细胞和少量脱水细胞在原发性贫血中是间接但重要的

诊断证据。

自身免疫性溶血性贫血诊断标准主要涉及血液病理学,抗体检测

及病理学检查,从多方面综合考虑才能确诊。

但在确诊此类贫血症状前,应先排除其它原因性贫血,如心血管及消化系统病变,营养不良

甚至贫血病毒侵袭等。

溶血性贫血的诊断标准

溶血性贫血是一种由于红细胞寿命缩短、破坏速度增加而引起的贫血症状。

溶

血性贫血可以分为遗传性和后天性两种类型,临床上常见的有遗传性溶血性贫血、自身免疫性溶血性贫血、感染性溶血性贫血等。

针对不同类型的溶血性贫血,其诊断标准也有所不同。

首先,对于溶血性贫血的诊断,临床医生需要充分了解患者的病史,包括家族史、药物过敏史、疾病史等。

遗传性溶血性贫血患者往往有家族史,而自身免疫性溶血性贫血患者可能有自身免疫性疾病的病史。

此外,对于感染性溶血性贫血患者,需要了解患者的感染史,特别是对于曾经发生过溶血性贫血危象的患者,需要重点排查感染的可能。

其次,临床医生需要进行相关的实验室检查,以确定溶血性贫血的诊断。

常规

的血液检查包括血红蛋白浓度、红细胞计数、血小板计数、血涂片检查等。

此外,还需要进行网织红细胞检测、血清胆红素测定、血清LDH测定等实验室检查,以

评估溶血的程度和类型。

另外,对于遗传性溶血性贫血患者,还需要进行相关的遗传学检查,以确定病因。

例如,对于地中海贫血患者,可以进行地中海贫血基因突变的检测,以确定病因和遗传方式。

最后,临床医生还需要排除其他引起贫血的疾病,例如缺铁性贫血、再生障碍

性贫血等,以确保溶血性贫血的诊断准确性。

在进行诊断时,还需要考虑患者的临床表现、实验室检查结果以及病史等综合因素,以确定溶血性贫血的诊断。

总之,溶血性贫血的诊断需要综合考虑患者的病史、临床表现和实验室检查结果,排除其他引起贫血的疾病,以确保诊断的准确性。

针对不同类型的溶血性贫血,其诊断标准也有所不同,临床医生需要根据具体情况进行诊断,并进行个体化治疗。

血红蛋白病实验室检查

……

我国北京、上海等大城市已建立先进的基因诊断技术,对多种遗传血液病如血友病,α海洋性贫血、β-海洋性贫血、异常血红蛋白病等成功地进行了基因诊断和产前基因诊断:

1.常用基因诊断方法为抽提全血、干纸片血、羊水细胞、绒毛细胞DNA作DNA点杂交,适用于诊断基因缺失的遗传病,如α海洋性贫血病人α珠蛋白基因不同程度的缺失。

2.限制性内切酶酶谱法,适用于诊断基因突变改变了限制酶切点或DNA缺失而改变酶解片段大小长短的遗传病。

3.限制性片段多态性分析(RFLP),RFLP按孟德尔方式遗传,如某种遗传病基因与特异的RFLP紧密相连,即可将这一多态片段作为"遗传标记",通过RFLP连锁分析推测该家庭成员和胎儿是否携带遗传病基因,RFLP连锁分析适用于诊断任何一种单基因遗传病。

4.寡核苷酸杂交是一种直接基因诊断技术,对于基因突变部位的碱基序列已查明的遗传病,均可以直接检测和鉴定其突变的基因。

5.聚合酶链反应(PCR)DNA体外扩增,此种高效DNA分析技术可以直接通过PCR产物的电泳分析进行基因诊断,适用于诊断基因缺失或部分DNA缺失所致的遗传病。

6.对非缺失型突变基因可结合限制酶切位点的改变,如与RFLP 位点相连锁,则可用限制酶消化PCR扩增产物,直接电泳分析,不需应用基因探针进行分子杂交,大大简化实验操作,使基因诊断可在半天内完成。

第一节:溶血性贫血的实验室检查一、红细胞破坏过多的检查1.外周血液常规红细胞计数、血红蛋白含量减低,血涂片中可见破碎红细胞、异形红细胞等。

出现典型的异形红细胞或自身凝集现象时,可提供溶血原因的线索。

2.血浆游离血红蛋白测定意义正常血浆只有微量游离血红蛋白,>40mg/L是溶血尤其是血管内溶血的重要指标,如阵发性睡眠血红蛋白尿、血型不合输血反应等。

血管外溶血,如遗传性球形细胞增多症,一般不增高。

3.血清结合珠蛋白测定(Hp)意义1.血清结合珠蛋白降低见于:⑴各种溶血性贫血,包括血管内或血管外溶血;⑵肝细胞损害、传染性单核细胞增多症、先天性无结合珠蛋白血症等。

2.血清结合珠蛋白增高见于感染、组织损伤、肝外阻塞性黄疸、恶性肿瘤等。

4.血浆高铁血红素白蛋白试验意义本试验有助于鉴别血管内或血管外溶血,阳性表示严重血管内溶血。

如阵发性睡眠性血红蛋白尿时,出现一条高铁血红素白蛋白区带,而球形细胞增多症系血管外溶血则无此区带。

5.尿液检查⑴尿胆原排出增多;⑵隐血试验阳性,这是因为当血浆游离血红蛋白显著增高,超过结合珠蛋白的量和肾小管再吸收功能时,出现的血红蛋白尿;⑶尿含铁血黄素试验呈阳性反应,是反映慢性溶血,尤其是血管内溶血。

6.红细胞寿命测定是检测溶血的可靠指标,常用51Cr、3P-DFP或二异丙基氟磷酸标记红细胞法,能反映红细胞寿命的指数。

此项测定显示红细胞寿命缩短表明有溶血。

二、红细胞代偿性增生的检查1.网织红细胞增多在5%~20%以上。

2.外周血出现幼红细胞,主要是晚幼红细胞。

由于网织红细胞及幼红细胞的出现,故可表现大红细胞增多。

3.骨髓幼红细胞显著增生,以中幼红和晚幼红细胞增生为主,粒红比例常发生倒置。

三、红细胞膜缺陷的检查1.红细胞渗透脆性试验意义1. 红细胞渗透脆性增高见于:遗传性球形细胞增多症、自身免疫性溶血性贫血伴继发球形细胞增多等。

2.红细胞渗透脆性减低见于:缺铁性贫血、珠蛋白生成障碍性贫血等。

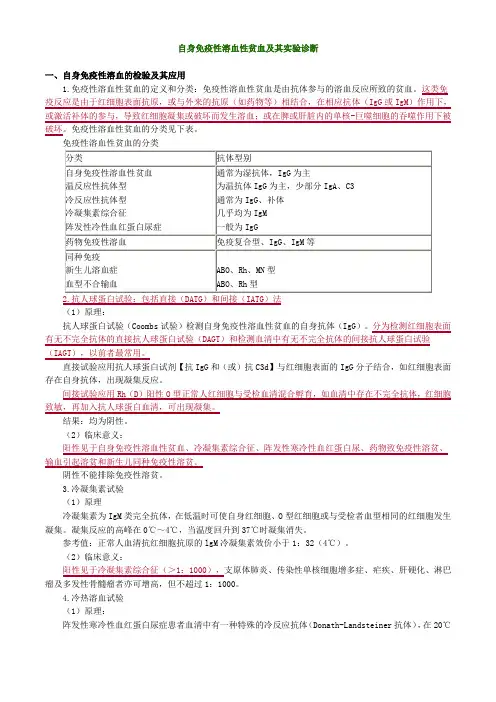

自身免疫性溶血性贫血及其实验诊断一、自身免疫性溶血的检验及其应用1.免疫性溶血性贫血的定义和分类:免疫性溶血性贫血是由抗体参与的溶血反应所致的贫血。

这类免疫反应是由于红细胞表面抗原,或与外来的抗原(如药物等)相结合,在相应抗体(IgG或IgM)作用下,或激活补体的参与,导致红细胞凝集或破坏而发生溶血;或在脾或肝脏内的单核-巨噬细胞的吞噬作用下被破坏。

免疫性溶血性贫血的分类见下表。

免疫性溶血性贫血的分类2.抗人球蛋白试验:包括直接(DATG)和间接(IATG)法(1)原理:抗人球蛋白试验(Coombs试验)检测自身免疫性溶血性贫血的自身抗体(IgG)。

分为检测红细胞表面有无不完全抗体的直接抗人球蛋白试验(DAGT)和检测血清中有无不完全抗体的间接抗人球蛋白试验(IAGT),以前者最常用。

直接试验应用抗人球蛋白试剂【抗IgG和(或)抗C3d】与红细胞表面的IgG分子结合,如红细胞表面存在自身抗体,出现凝集反应。

间接试验应用Rh(D)阳性O型正常人红细胞与受检血清混合孵育,如血清中存在不完全抗体,红细胞致敏,再加入抗人球蛋白血清,可出现凝集。

结果:均为阴性。

(2)临床意义:阳性见于自身免疫性溶血性贫血、冷凝集素综合征、阵发性寒冷性血红蛋白尿、药物致免疫性溶贫、输血引起溶贫和新生儿同种免疫性溶贫。

阴性不能排除免疫性溶贫。

3.冷凝集素试验(1)原理冷凝集素为IgM类完全抗体,在低温时可使自身红细胞、O型红细胞或与受检者血型相同的红细胞发生凝集。

凝集反应的高峰在0℃~4℃,当温度回升到37℃时凝集消失。

参考值:正常人血清抗红细胞抗原的lgM冷凝集素效价小于1:32(4℃)。

(2)临床意义:阳性见于冷凝集素综合征(>1:1000),支原体肺炎、传染性单核细胞增多症、疟疾、肝硬化、淋巴瘤及多发性骨髓瘤者亦可增高,但不超过1:1000。

4.冷热溶血试验(1)原理:阵发性寒冷性血红蛋白尿症患者血清中有一种特殊的冷反应抗体(Donath-Landsteiner抗体),在20℃以下(常为0℃~4℃)时与红细胞结合,同时吸附补体,但不溶血。

溶血性贫血的实验室检测(二)引言:溶血性贫血是一种由于红细胞溶解增加引起的血液疾病。

实验室检测在诊断和评估溶血性贫血的病因时起着重要作用。

本文将介绍溶血性贫血的实验室检测方法,以便提供更准确的诊断和治疗指导。

正文:一、红细胞指标的测定1. 血红蛋白测定:通过测定全血或血清中的红细胞血红蛋白含量,评估溶血性贫血的程度。

2. 红细胞计数:通过计算单位体积内红细胞的数量,确定溶血性贫血患者红细胞的减少情况。

3. 红细胞体积分布宽度测定:反映红细胞体积的分布情况,帮助鉴别溶血性贫血与其他疾病。

二、血清标志物的测定1. 胆红素测定:通过测定血清中的胆红素水平来评估溶血性贫血的程度,可区分溶血性贫血的类型。

2. 血清乳酸脱氢酶测定:高乳酸脱氢酶水平提示溶血性贫血进展较严重,可协助评估疾病的严重程度。

3. 血清间接胆红素测定:通过测定血清中的间接胆红素水平,推测血红蛋白溶解释放的胆红素量。

三、血型与抗人球蛋白试验1. ABO血型与Rh(D)血型测定:确定患者血型,为输血提供参考依据。

2. 抗人球蛋白试验:通过检测患者血清对人类红细胞的球蛋白反应,判断溶血性贫血存在的机制。

四、外周血涂片与骨髓涂片检查1. 外周血涂片检查:观察红细胞形态,鉴别溶血性贫血与其他类型贫血的区别。

2. 骨髓涂片检查:观察骨髓中红细胞的生成情况和异常,评估溶血性贫血的病因。

五、其他辅助检查方法1. 血培养:筛查溶血性贫血与感染相关的细菌或寄生虫。

2. 自身抗体检测:检测患者血清中的自身抗体,帮助诊断自身免疫性溶血性贫血。

总结:溶血性贫血的实验室检测方法包括红细胞指标测定、血清标志物测定、血型与抗人球蛋白试验、外周血涂片与骨髓涂片检查以及其他辅助检查方法。

通过这些检测手段的组合使用,能够准确诊断溶血性贫血的类型和病因,为治疗方案的选择和疾病的监测提供依据。

贫血的诊断标准及常见分类贫血是一种常见的血液疾病,其指血液中红细胞数量或质量的减少,导致氧气运输能力下降。

贫血可以由多种原因引起,包括营养不良、遗传性疾病、慢性疾病等。

在临床中,贫血的诊断需要参考一系列的标准和分类方法。

本文将针对贫血的诊断标准及常见分类进行详细介绍。

一、贫血的诊断标准为了能够准确诊断贫血,医生通常会结合患者的症状、体征及实验室检查结果进行评估。

以下是常见的贫血诊断标准:1. 血红蛋白水平:血液中的血红蛋白水平是评估贫血程度的重要指标。

根据世界卫生组织的标准,成年女性正常血红蛋白水平应在120-160g/L之间,成年男性应在130-180g/L之间。

如果血红蛋白水平低于这个范围,就可能存在贫血。

2. 红细胞计数:红细胞计数也是评估贫血程度的重要指标之一。

正常情况下,成年男性每升血液中的红细胞数应在4.5-5.5 x 10^12/L,成年女性应在4.0-5.0 x 10^12/L。

如果红细胞计数低于这个范围,就可能存在贫血。

3. 红细胞平均体积:红细胞平均体积指的是红细胞的大小。

正常成年人的红细胞平均体积应在80-100fL之间。

如果红细胞平均体积偏离这个范围,就可能存在贫血。

4. 红细胞平均血红蛋白浓度:红细胞平均血红蛋白浓度是评估贫血类型的重要指标之一。

正常成年人的红细胞平均血红蛋白浓度应在320-360g/L之间。

如果红细胞平均血红蛋白浓度低于这个范围,就可能存在贫血。

5. 铁代谢指标:铁是合成血红蛋白的重要成分,因此铁代谢指标也是诊断贫血的重要参考。

其中包括血清铁、血清铁结合蛋白和转铁蛋白饱和度等指标。

二、贫血的常见分类根据贫血的病因和临床特征,贫血可以分为多种类型。

以下是贫血的常见分类:1. 缺铁性贫血:缺铁性贫血是最常见的贫血类型之一,主要由于机体铁摄入不足或吸收障碍,导致体内不可逆性缺铁。

缺铁性贫血的临床特征包括皮肤苍白、乏力、头晕等。

2. 针对照:乳牙的定位如何进行选择?3. 酶缺乏性贫血:酶缺乏性贫血是由于机体某些酶缺乏引起的贫血。

血液学检验:溶血性贫血什么是溶血性贫血?溶血性贫血(hemolytic anemia)是一种由红细胞破裂引起的贫血。

正常情况下,红细胞寿命约为120天。

然而,在某些情况下,红细胞被破坏的速度可以超过新的红细胞的生产速度,从而导致溶血性贫血。

溶血性贫血可以是先天性的(由基因缺陷引起),也可以是后天性的(由感染、药物或自身免疫疾病等因素引起)。

溶血性贫血患者的血液通常会呈现出黄色,因为在红细胞破坏时,血液中的胆红素堆积起来。

血液学检验在溶血性贫血中的作用血液学检验是检测溶血性贫血的一种方式。

通过分析患者血液中的各种参数,医生可以确认患者是否患有溶血性贫血,并确定其类型和严重程度。

以下是一些常见的血液学检验:血红蛋白和血红蛋白浓度血红蛋白是一种含铁的蛋白质,它在红细胞中起着将氧气从肺部运送到其他组织和器官的作用。

在溶血性贫血中,红细胞被破坏,血红蛋白也会被释放出来,导致血红蛋白浓度下降。

因此,血红蛋白和血红蛋白浓度测量是血液学检验中用来诊断溶血性贫血的重要指标之一。

血小板计数血小板是一种重要的血液细胞,它们负责止血和凝血。

在先天性溶血性贫血(如镰状细胞贫血)中,血小板计数通常会升高。

而在后天性溶血性贫血中,血小板计数可能会降低。

血片检查血片检查是将患者的血液放在显微镜下检查其形态学的过程。

在溶血性贫血中,红细胞的形态学通常会有变化,表现为红细胞形变,比正常红细胞更脆弱,有更多的碎片。

此外,在某些溶血性贫血病例中,白细胞计数也会升高。

直接抗人球蛋白试验直接抗人球蛋白试验(direct Coombs test)是检测患者血液中是否存在自身免疫抗体的一种方法。

在自身免疫性溶血性贫血中,患者的免疫系统会错误地认为自身红细胞是外来蛋白质,从而制造出针对红细胞的自身免疫抗体。

直接抗人球蛋白试验可以检测这些抗体是否存在。

血清铁浓度和总铁结合力血清铁浓度和总铁结合力是血液学检验中用来测量血液中铁含量的两个指标。

在溶血性贫血中,这些指标可以用来检测红细胞破坏后的铁释放情况,从而评估溶血性贫血的严重程度。

检查自身免疫性溶血性贫血的方法*导读:自身免疫性溶血性贫血如何诊断是非常关键的,因此人们要及时掌握这方面的内容,用于检测血清中的游离温抗体。

……

如今患上自身免疫性溶血性贫血疾病的人也是越来越多,严重影响到人们的健康和生活,而对于治疗自身免疫性溶血性贫血疾病来说,最关键的环节就是人们能够尽早的确定病情种类,不要盲目的用药加重病情,因此检查自身免疫性溶血性贫血的方法必须准确及时,以防患者受到更多的伤害,接下来就带大家认识自身免疫性溶血性贫血的诊断方法。

1、一般检查

自身免疫性溶血性贫血的一般检查主要用于确定被检查者是否贫血、是否溶血、有无自身免疫迹象或其他原发病。

若被检查者是患AIHA,常有如下发现:

(1)血象:贫血或伴有血小板、白细胞数下降,网织红细胞计数升高(再障危象时可显著减低)。

(2)骨髓象:多呈增生性贫血(红系以中幼红为主)骨髓象;再障危象时可呈再生障碍性贫血的骨髓改变。

(3)血浆或血清:高血红蛋白血症和(或)高胆红素血症。

(4)尿:高尿胆原或高游离Hb或高含铁血黄素。

(5)免疫指标:丙种球蛋白量可升高,C3水平可下降,可出现抗“O”、血沉、类风湿因子、抗核抗体、抗DNA抗体等指标的异常。

(6)其他:包括心肺肝肾功能等检查,不同原发病可能在不同脏器有不同表现。

溶血性贫血的实验室检查溶血性贫血是由于红细胞寿命缩短、破坏增加,超过骨髓造血的代偿能力而发生的贫血。

要准确诊断溶血性贫血,实验室检查起着至关重要的作用。

接下来,让我们详细了解一下溶血性贫血的实验室检查项目。

一、血常规检查血常规是最基本的检查之一。

在溶血性贫血患者中,通常会出现血红蛋白降低,也就是贫血的表现。

红细胞计数减少,但程度可能不如血红蛋白降低那么明显,导致红细胞平均体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白量(MCH)和红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)大多在正常范围或轻度降低。

网织红细胞计数通常会显著增高,这是因为骨髓造血功能增强,试图弥补红细胞的破坏。

此外,外周血涂片检查也很重要,可能会观察到球形红细胞增多、红细胞碎片、嗜多色性红细胞等异常形态。

二、骨髓象检查骨髓象检查可以反映骨髓的造血情况。

溶血性贫血患者的骨髓通常增生活跃,粒红比例倒置,即红细胞系增生明显活跃,以中、晚幼红细胞增生为主,粒系相对减少。

同时,还可以观察到细胞形态大致正常,可见核分裂象增多。

三、胆红素代谢检查胆红素代谢异常也是溶血性贫血的一个重要特征。

由于红细胞破坏增加,释放出大量的血红蛋白,经过代谢转化为胆红素。

血清总胆红素升高,以非结合胆红素增高为主,结合胆红素基本正常。

尿胆红素阴性,而尿胆原明显增加。

四、抗人球蛋白试验(Coombs 试验)这是诊断自身免疫性溶血性贫血的重要试验。

直接抗人球蛋白试验(DAT)检测红细胞表面是否被不完全抗体或补体致敏;间接抗人球蛋白试验(IAT)检测血清中是否存在不完全抗体。

阳性结果对于自身免疫性溶血性贫血的诊断具有重要意义。

五、酸溶血试验(Ham 试验)主要用于诊断阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)。

患者的红细胞在酸化的血清中(pH 68-70),经过 37℃孵育后会发生溶血。

六、蔗糖溶血试验同样对 PNH 有一定的诊断价值。

阳性结果提示可能存在 PNH 克隆,但特异性不如 Ham 试验。

七、蛇毒因子溶血试验也是用于诊断 PNH 的一种方法,其原理与 Ham 试验相似。