脊髓血管病(张宝荣 )

- 格式:ppt

- 大小:9.45 MB

- 文档页数:41

脊髓血管病知识百科脊髓血管病知识百科脊髓血管病如同脑血管病一样,可分为缺血性及出血性脊髓血管病两种类型,由于脊髓的结构紧密,体积小而无缓冲余地,即使是较小的病损,也可造成严重症状。

下面店铺整理了脊髓血管病知识百科,欢迎参考。

【概述】脊髓血管病系由供应脊髓的血管阻塞或破裂引起脊髓功能障碍的一组疾病。

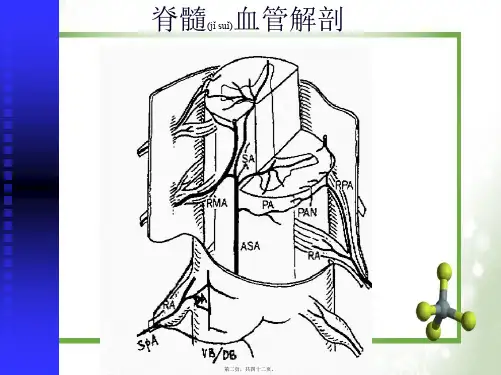

颈段脊髓的血液供来自椎动脉,两侧椎动脉汇合成脊髓前动脉下行。

胸段脊髓前动脉下行。

胸段脊髓由肋间动脉供应。

下胸段和腰段脊髓由主动脉降支和髂内动脉分枝供应。

脊髓前动脉供应脊髓腹侧2/3,脊髓后动脉供脊髓背侧1/3区域,侧面由脊髓环动脉供应。

脊髓胸2~4为颈段椎动脉与胸段脊髓相接之处,血供较差。

【诊断】脊髓增强CT,MRI和脊髓动脉数字减影造影(DSA)为本病明确诊断的必要证据。

脊髓血管畸形者常因反复发作病史需与椎间盘突出,多发性硬化和脊蛛网膜炎等相鉴别。

脊髓TIA者借助每次发作部位固定,症状类似等特点为多发性硬化相鉴别。

【治疗措施】脊髓血管畸形者应视畸形大小和分布范围选择导管介入治疗或手术切除治疗之。

后遗截瘫病者按脊髓炎恢复期办法进行康复治疗和护理。

【病因学】脊髓缺血性血管病多由节段性动脉闭塞引起。

如远端主动脉粥样硬化,斑块脱落,血栓形成。

夹层动脉瘤引起的肋间动脉或腰动脉闭塞,胸腔或脊柱手术,颈椎病,椎管内注射药物,选择性脊髓动脉造影并发症。

此外心肌梗塞、心脏停搏引起的灌注压降低也是造成脊髓缺血的原因之一。

脊髓出血性血管病按其部位分硬膜外、硬膜下、蛛网膜下和脊髓内出血。

病因有外伤、脊髓血管畸形、血液病、肿瘤继发出血等。

脊髓血管畸形最多见为蔓状静脉畸形和动、静脉畸形。

多位于胸腰段脊髓的后方,它可压迫脊髓或出血而引起症状。

【临床表现】缺血性脊髓病中最常见者表现为脊髓前动脉综合征和脊髓后动脉综合征。

脊髓前动脉闭塞引起突然起病的'神经根性疼痛,并在数小时至数日内发展至顶峰,出现病变以下的肢体瘫痪;表现为分离性感觉障碍,病损以下痛、温觉缺失而位置震动觉存在。

脊髓血管畸形病人的护理知识健康教育一、脊髓血管畸形的基础知识什么是脊髓血管畸形?答:脊髓血管畸形是一种少见病,是指脊髓血管先天发育异常形成的血管病变。

它不包括脊髓血管母细胞瘤(血管网状细胞瘤)等血管性肿瘤。

硬脊膜动、静脉瘘(AVF)病人中,大多数为男性,发病在40岁以上,而硬脊膜下血管畸形,男女有相似的发病率,10~30岁为发病高峰。

脊髓血管畸形的发病机制是什么?答:脊髓血管畸形是一种脊髓血管的先天性发育异常,常引起脊髓梗死或椎管内出血,出现脊髓神经损害症状,脊髓血管畸形导致脊髓损害,有盗血、压迫、脊髓静脉高压及脊髓缺血等症状。

盗血是因为脊髓供血动脉与异常血管连通,致使脊髓供血被异常血管偷走而引起脊髓缺血损害。

压迫是匍匐于脊髓表面异常粗大、扭曲的血管团对脊髓造成的持久性机械性压迫,使脊髓直接遭受损害。

脊髓静脉高压是由于异常的血管内大量血液注入静脉内时静脉压力增高,动静脉压差减小,导致脊髓内血流灌注减少,造成脊髓长期缺血、缺氧而使脊髓变性、坏死。

脊髓缺血是因为血管内血栓形成或经多次轻微的脊椎管内出血,导致脊髓粘连性蛛网膜炎和瘢痕形成,而引起继发性脊髓缺血、坏死。

脊髓血管畸形的病人有哪些症状?答:最常见的表现是蛛网膜下腔出血或脊髓出血。

其他神经系统症状,如腰痛或神经根性疼痛,感觉运动障碍,常伴有括约肌功能障碍,有时还可有脊柱侧弯或后凸畸形。

(1)神经根性疼痛:在病变所在神经根分布区有放射性痛,如颈、背、腰或双下肢放射痛。

体位改变可诱发疼痛,休息后可自行缓解。

疼痛可影响两个以上神经根分布区。

(2)进行性神经根和脊髓功能障碍:表现为不同部位、不同程度的运动、感觉和括约肌功能障碍,如肌力弱、间歇性跛行、感觉减退或消失,大小便失禁等。

典型症状为间歇性跛行,病人在行走一段距离后感到肌力弱、疼痛,休息后症状消失,再行走一段距离后症状反复。

(3)急性出血:突然出现剧烈神经根性疼痛、四肢瘫或截瘫,血液可逆流入颅,产生头痛、呕吐或抽搐,可有意识障碍。

348虫堡耋生医堂盘查!!!!至!旦笙!!鲞笙!塑g!i!』鱼!!堕!!垒£型!塑!!Y!!:!!:塑!:!后循环缺血的临床诊治进展刘运海曾凤后循环又称椎基底动脉系统,主要供应大脑半球后2/5、丘脑、脑干和小脑的血液。

随着PCI相关临床研究的深入和神经影像技术的发展,对PCI病因、发病机制、临床表现、诊断、治疗及预后的认识有了很大的提高,目前国际上已经用PCI(posteriorcirculationischemia,PCI)取代了椎基底动脉供血不足(vertebrobasilarinsufficiency,VBI)。

其定义很明确,就是指后循环的短暂性脑缺血发作(transientischemicattack,TIA)和脑梗死,其同义词包括椎一基底动脉系统缺血,后循环TIA和脑梗死、椎基底动脉疾病和椎基底动脉血栓栓塞性疾病等。

PCI常见于中老年人,缺血性脑血管病中有20%是由PCI引起。

正确认识PCI的病因和发病机制20世纪80年代后,对PCI的病因有了新的认识。

病因主要为:(1)动脉粥样硬化为PCI的主要病因,椎动脉起始部是发生动脉粥样硬化最常见部位;其次是椎动脉第2段(即穿过横突孔部分)及其与基底动脉起始部的连接处。

(2)栓塞也是引起PCI的重要原因,大部分栓子并非来源于椎动脉本身,可能来源于心房血栓、心脏瓣膜的赘生物、病变心肌的附壁血栓、心房黏液瘤及主动脉、锁骨下动脉或无名动脉的粥样硬化斑块。

(3)脂肪透明变性,这种病变可引起血管壁结构破坏,其机制是黏膜下脂肪沉积使血管壁增粗和动脉瘤样扩张,导致管腔结构破坏、闭塞和远端缺血。

大多数缺血病变较小,形态为圆形,又称为腔隙性梗死,约占后循环梗死的14%,脂肪透明变性的发生随年龄的增长而增加,但与大血管的动脉粥样硬化无相关性。

DOI:10.3760/cma.j.issn.0254‘9026.2009.04.030作者单位:410008长沙,中南大学湘雅医院神经内科湖南省脑血管病研究中心通信作者:刘运海.Email:xyzengfeng@163.tom・继续教育园:t-tg・(4)锁骨下动脉盗血综合征,椎动脉起始部之前的锁骨下动脉闭塞造成椎动脉血液向锁骨下动脉逆向分流,脑循环血液大量逆向分流可以诱发PCI。

缺血性脊髓血管病1例误诊经过

杨立波

【期刊名称】《临床荟萃》

【年(卷),期】1997(012)006

【摘要】患者男,42岁.主因感冒后发热、心慌气短5天而来我院.既往有20年风心病、慢性房颤病史,5年慢性心衰病史,给予多巴酚丁胺治疗心衰,由于未控制滴速,患者突然出现双下肢酸痛难忍,大小便失禁.查体:T38.6℃,脑神经未见异常,双上肢运动、感觉正常,双下肢肌力Ⅰ级,肌张力低下,两腹股沟以下痛觉明显减退,深感觉、触觉消失,无病理反射.初诊为急性脊髓炎,腰穿查脑脊液压力1.47kPa(150mmH_2O),脑脊液常规、生化均正常,因此否定了初诊,结合房颤病史及应用过量多巴酚丁胺,诊为脊髓动脉栓塞、脊前动脉综合征.给予抗凝治疗,1天后,患者双下肢肌力恢复为Ⅳ级,且无感觉平面.左大腿内侧有4cm×7cm范围青紫、肿胀,左小趾坏疽.由于患者肌力恢复较快,且无感觉障碍,仅有左下肢动脉栓塞的表现,结合病程,最后诊为主动脉闭塞综合征,给予抗凝及扩血管治疗,患者左腿内侧青紫消失,后转外科做左小趾切除术.

【总页数】1页(PF004)

【作者】杨立波

【作者单位】河北省沧州市人民医院

【正文语种】中文

【中图分类】R744.104

【相关文献】

1.讨论治疗脊髓缺血性血管病 [J], 钟福刚

2.200例缺血性脊髓血管病临床治疗研究 [J], 尚亚军

3.30例缺血性脊髓血管病临床分析 [J], 魏玲

4.30例缺血性脊髓血管病临床分析 [J], 魏玲

5.缺血性脊髓血管病48例临床分析 [J], 李冰;杨益民;刘春影

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

脊髓血管病的鉴别诊断背景脊髓血管病是一组涉及脊髓或脊神经细胞的血管性疾病。

其临床表现多样,但鉴别诊断至关重要,因为不同类型的脊髓血管病需要不同的治疗方案。

本文将探讨脊髓血管病的鉴别诊断方法。

脊髓外伤在考虑脊髓血管病的鉴别诊断时,首先需要排除脊髓外伤的可能性。

外伤性脊髓损伤可能导致类似的症状,如肢体无力、感觉异常等。

通过详细的病史询问和体格检查,以及CT或MRI检查,可以帮助排除脊髓外伤。

脊髓压迫脊髓血管病的另一个重要鉴别诊断对象是脊髓压迫。

脊髓压迫可能由脊柱骨折、椎间盘突出等原因引起,表现为进行性肢体无力、尿失禁等症状。

影像学检查(如MRI)可以帮助排除脊髓压迫。

脊髓肿瘤脊髓肿瘤是脊髓血管病的常见鉴别诊断对象之一。

脊髓肿瘤可以是原发性的(如神经源性肿瘤)或继发性的(如转移性肿瘤)。

通过MRI或CT检查可以发现潜在的脊髓肿瘤存在。

脊髓炎症脊髓炎症也需在脊髓血管病的鉴别诊断中考虑。

脊髓炎症可能由感染、自身免疫等多种原因引起,表现为进行性感觉异常、疼痛等症状。

实验室检查(如脑脊液检查)和影像学检查可帮助鉴别脊髓炎症。

脊髓梗死最后,脊髓梗死也是脊髓血管病的重要鉴别诊断对象之一。

脊髓梗死常由脊髓血栓形成或缺血等原因引起,临床表现为急性运动和感觉障碍。

影像学检查和血液检查可以帮助诊断脊髓梗死。

总结脊髓血管病的鉴别诊断是一项复杂的过程,需要结合病史、临床表现和影像学检查等多方面信息。

通过排除脊髓外伤、脊髓压迫、脊髓肿瘤、脊髓炎症和脊髓梗死等可能的疾病,可以更准确地诊断脊髓血管病,并制定相应的治疗方案。

在临床实践中,医生应根据具体病情综合考虑各种可能性,以提高诊断准确性和治疗效果。

脊髓血管疾病的临床表现发表时间:2010-07-12T08:41:21.623Z 来源:《中外健康文摘》2010年第6期供稿作者:李艳华[导读] 脊髓血管疾病,是一组因供应脊髓的血管阻塞或破裂出血,而导致脊髓所支配的运动、感觉和括约肌功能障碍的疾病李艳华 (绥化市第一医院黑龙江绥化 152000) 【中图分类号】R744.1 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085 (2010)06-0071-02【关键词】脊髓血管疾病神经内科疾病脊髓血管疾病,是一组因供应脊髓的血管阻塞或破裂出血,而导致脊髓所支配的运动、感觉和括约肌功能障碍的疾病,分缺血性、出血性及血管畸形3大类。

发病率远低于脑血管疾病,但因脊髓内结构紧密,较小的血管损害就可造成严重的后果。

一病因及发病机理动脉粥样硬化、低血压、动脉炎、肿瘤、蛛网膜粘连、心不全、阿斯发作等均可导致缺血性脊髓病;外伤是椎管内出血的最主要原因;自发性出血多见于脊髓动静脉畸形、血管瘤、血液病、抗凝治疗和肿瘤等。

脊髓血管畸形是先天性血管发育异常,以病变压迫、盗血、血栓形成及出血等导致脊髓功能受损,1/4~1/3患者可合并皮肤血管瘤、颅内血管畸形和脊髓空洞症等。

脊髓血管疾病常作为其他疾病的并发症,易被原发病所掩盖。

二临床表现1.缺血性疾病(1)脊髓短暂性缺血性发作:类似短暂性脑缺血发作,发作突然,持续时间短暂,不超过24小时恢复完全,不遗留任何后遗症。

间歇性跛行和下肢远端发作性无力是本病的典型临床表现。

行走一段距离后,单侧或双下肢沉重、无力甚至瘫痪,休息或使用血管扩张剂后缓解;或仅有自发性下肢远端发作性无力,反复发作,可自行缓解,间歇期症状消失。

短暂性缺血发作反复发作,可导致脊髓永久性损害。

(2)脊髓梗死:呈卒中样起病,脊髓症状常在数分钟或数小时达到高峰。

1)脊髓前动脉综合征:以中胸段或下胸段多见。

首发症状常为突然出现病变水平相应部位的根性疼痛或弥漫性疼痛,短时间内发生弛缓性瘫痪,脊髓休克期过后转变为病变水平以下痉挛性瘫痪;感觉障碍为传导束型,痛温觉缺失而深感觉保留,尿便障碍较明显。

脊髓血管病的诊断与治疗*导读:脊髓血管病起病急、症状突出、诊断困难、预后较差。

……脊髓血管病起病急、症状突出、诊断困难、预后较差。

随着脊髓病变相关实验实检查的发展,人们对脊髓血管病的认识也越来越深入。

与脑血管和脊髓脱髓鞘类疾病相比,脊髓血管病并不常见。

脊髓血管病中部分类型分类尚不统一,从临床的角度大致分为以下几类(见图)。

1脊髓缺血性疾病指由于营养脊髓的血管闭塞或血流减少导致灌流区域内脊髓的急性缺血性疾病。

心源性栓塞、动脉粥样化类疾病和减压病被认为是造成脊髓缺血的原因。

脊髓血管病的确切发病率仍不清楚,约占急性卒中的1·0% ~1·2%。

脊髓缺血性疾病中脊髓前动脉综合征相对较常见。

本常见的病因依次为高血压、主动脉弓手术、主动脉造影合并症、梅毒、椎动脉阻塞、脊髓创伤、红细胞增多症、椎间盘脱出和静脉血栓形成等。

男性多于女性,一般急性起病,绝大多数患者出现首发症状到症状体征达到高峰的时间在数小时之内。

首发症状以疼痛最为常见,由于脊髓血管解剖结构的特点,脊髓易于发生缺血的部位多为C4和T5~T8水平,并出现脊髓腹侧2/3受损的表现,如肢体的运动障碍和分离性感觉障碍(痛温觉减退或消失,而触觉和深感觉正常或仅轻微减退)。

肛门周围的感觉常不受侵犯(骶部回避),这是因为从脊髓最表面走行的这部分纤维受到侧支循环丰富的周围动脉系保护,并伴有尿便障碍。

脊髓休克早期多为尿便潴留,大便之后逐渐恢复,很少出现大便失禁;而尿失禁则在后期较常见。

尽管脊髓缺血偶尔可以表现为脊髓肿胀,但腰椎穿刺时椎管大多通畅,脑脊液蛋白可轻度升高但缺乏特异性。

近年来随着 MRI技术的发展和普及,对于脊髓疾病的诊断提供了强有力的手段。

一般情况下根据急性起病、有疼痛、运动障碍等脊髓损害的表现以及症状和体征符合脊髓血管分布,结合实验实检查进行诊断并不困难。

但是有时即使是脊髓前动脉闭塞,所产生的梗死范围也未必都在脊髓前2/3部分而出现非典型的临床症状和体征,并且造成脊髓横断性或部分脊髓损害的疾病很多,例如急性脊髓炎、脊髓肿瘤、脊髓压迫症等,增加了该病诊断和鉴别诊断的难度。

脊髓血管畸形的诊断和治疗傅传经;高觉民;段宝奇【摘要】目的总结脊髓血管畸形的临床分类、临床表现及治疗方法.方法对2008年2月至2012年12月我院收治的38例脊髓血管畸形患者的临床诊治资料进行回顾分析.其中脊髓动静脉畸形17例(44.7%),髓周动静脉瘘7例(18.4%),脊髓海绵状血管瘤4例(10.5%),硬脊膜动静脉瘘8例(21.1%),Cobb's综合征2例(5.3%).治疗方法包括栓塞和手术两种手段,所有患者均根据病变情况和治疗条件确定治疗方案,部分患者需要分次治疗.出院前均进行查体和功能评分.手术患者出院前行造影复查,术后3个月行脊髓磁共振复查.所有患者门诊随访,随访时间为术后6个月.采用改良Aminoff&Logue评分标准对患者术前、术后和随访的脊髓功能进行评分.结合脊髓血管畸形的影像和治疗前后功能状况将疗效进行分级.结果术后6个月经临床和影像随访结果显示,治愈8例(21.1%),改善20例(52.6%),无变化8例(21.1%),恶化2例(5.3%).结论根据脊髓血管畸形的显微解剖特征和对脊髓血管的功能解剖的理解,明确病变的治疗靶点,合理地应用手术和栓塞治疗手段,可以达到较好的解剖治愈率.【期刊名称】《海南医学》【年(卷),期】2015(026)024【总页数】3页(P3703-3705)【关键词】脊髓血管畸形;诊断;治疗【作者】傅传经;高觉民;段宝奇【作者单位】江苏省中医院神经外科,江苏南京 210029;江苏省中医院神经外科,江苏南京 210029;江苏省中医院神经外科,江苏南京 210029【正文语种】中文【中图分类】R543脊髓血管畸形的发病率占脊髓疾病的比例虽然不高,但常会导致严重的临床症状,危害较大。

本文就我院2008年2月至2012年12月期间收治的38例经影像或病理证实的脊髓血管畸形患者的临床表现、影像特点、治疗及预后结合文献进行分析,报道如下:1.1 一般资料 38例脊髓血管畸形患者中男性26例,女性12例,平均发病年龄为22岁,平均病程为12个月。

脑神经病损的临床表现及定位诊断1.I 嗅神经(olfactory nerve)1.1.特殊内脏感觉神经1.2.经筛孔出入颅1.3.唯一不在丘脑换神经元,将神经冲动直接传到皮层的感觉系统1.4.传导径路1.5.嗅神经损害表现和定位1.5.1.嗅觉减退:鼻腔局部病变;颅前窝颅底骨折、额叶底部肿瘤1.5.2.嗅觉过敏–多见于癔症1.5.3.幻嗅:嗅中枢刺激性病变;可见于颞叶癫痫先兆期、颞叶海马附近肿瘤2.II 视神经(optic nerve)2.1.特殊躯体感觉神经2.2.经视神经孔出入颅2.3.传导径路2.4.视神经损害表现和定位2.4.1.视力障碍和视野缺损定位:视神经损害、视交叉损害、视束损害、视辐射损害、枕叶视中枢损害2.4.2.视乳头异常:视乳头水肿(颅内压增高);视神经萎缩(原发性、继发性)3.III 动眼神经(oculomotor nerve)3.1.运动纤维:中脑动眼神经核→中脑脚间窝(出脑)→海绵窦→眶上裂(出颅)→上睑提肌、上直肌、下直肌、内直肌、下斜肌3.2.副交感纤维:埃魏核→睫状神经节→瞳孔括约肌、睫状肌4.IV 滑车神经(trochlear nerve)4.1.颅内走行:中脑滑车神经核→下丘下方(出脑)→绕大脑脚至腹侧→海绵窦→眶上裂(出颅)→上斜肌5.VI 外展神经(abducent nerve)5.1.颅内走行:脑桥外展神经核→桥延沟内侧(出脑)→海绵窦→眶上裂(出颅)→外直肌5.2.颅底行走路线长6.眼肌麻痹6.1.周围性眼肌麻痹6.1.1.动眼神经麻痹:完全损害时,表现为上睑下垂、眼球向外下斜,不能向上、向内、向下转动,瞳孔散大,光反射和调节反射消失,复视6.1.2.滑车神经麻痹:眼球向外下活动受限,下视时复视6.1.3.外展神经麻痹:眼球内斜视,外展受限或不能,可伴复视6.1.4.三条神经均受损:眼球不能向任何方向转动,瞳孔散大,光反射消失6.2.核性眼肌麻痹6.2.1.脑干病变致眼球运动神经核损害;6.2.2.特点:可选择性损害个别神经核团,引起分离性眼肌麻痹;常伴脑干内临近结构损害;常累及双侧6.3.核间性眼肌麻痹6.3.1.脑干内侧纵束受损6.3.2.内侧纵束:连接动眼神经内直肌核与外展神经核,并和脑桥侧视中枢相连,是眼球水平性同向运动的重要联络通路6.3.3.前核间性眼肌麻痹:脑桥侧视中枢和动眼神经核之间的内侧纵束上行纤维损伤;患侧眼球不能内收,对侧眼球外展时伴眼震,辐辏反射正常6.3.4.后核间性眼肌麻痹:脑桥侧视中枢和外展神经核之间的内侧纵束下行纤维损伤;患侧眼球不能外展(刺激前庭可恢复),对侧眼球内收正常,辐辏反射正常6.3.5.一个半综合征(one and a half syndrome):一侧脑桥背盖部病变,脑桥侧视中枢和对侧已交叉过来的联络同侧动眼神经核的内侧纵束同时受累;患侧眼球既不能内收也不能外展;对侧眼球不能内收,可外展但有水平眼震6.4.核上性眼肌麻痹6.4.1.临床特点:双眼同时受累;无复视;反射性运动保存6.4.2.侧方凝视麻痹6.4.2.1.皮质侧视中枢(额中回后部)病变,如为破坏性病灶,双眼向病灶侧共同偏视,如为刺激性病灶,向病灶对侧偏视6.4.2.2.脑桥侧视中枢病变,如为破坏性病灶,向对侧偏视,如为刺激性病灶,向病灶侧偏视6.4.3.垂直凝视麻痹(上丘病变)6.4.3.1.帕里诺综合征(Parinaud syndrome):又称四叠体综合征,双眼向上同向运动不能,提示上丘上半损害6.4.3.2.动眼危象:发作性双眼转向上方,提示上丘上半刺激性病变6.4.3.3.双眼向下同向运动不能,提示上丘下半损害7.瞳孔改变7.1.瞳孔大小改变:7.1.1.正常瞳孔直径3-4mm;7.1.2.瞳孔缩小:直径<2mm,可见于霍纳综合征(Horner syndrome),病因:脑桥出血、镇静安眠药中毒……7.1.3.瞳孔散大:直径>5mm;病因:动眼神经麻痹、视神经病变、阿托品中毒……7.2.瞳孔光反射异常7.2.1.传导径路:光线→视网膜→视神经→视交叉→视束→中脑顶盖前区→两侧E-W核→动眼神经→睫状神经节→节后纤维→瞳孔括约肌7.3.辐辏、调节反射异常7.3.1.可能传导径路:视网膜→视神经→视交叉→视束→外侧膝状体→枕叶距状裂皮质→额叶→皮质桥延束→动眼神经E-W核和正中核→动眼神经→瞳孔括约肌、睫状肌(调节反射);双眼内直肌(辐辏反射)7.4.阿-罗瞳孔(Argyll-Robertson pupil)7.5.艾迪综合征(Adie syndrome)8.V 三叉神经(trigeminal nerve)8.1.混合性神经8.2.感觉神经纤维8.3.运动神经纤维:脑桥三叉神经运动核→脑桥外侧(出脑)→卵圆孔(出颅)→走行于下颌神经内→颞肌、咬肌、翼状肌、鼓膜张肌8.4.角膜反射通路:角膜→三叉神经眼支→三叉神经半月神经节→三叉神经感觉主核→面神经核→面神经→眼轮匝肌8.5.三叉神经损害表现和定位8.5.1.周围性损害8.5.1.1.三叉神经半月节和三叉神经根病变:三叉神经分布区感觉障碍、角膜反射减弱/消失、咀嚼肌瘫痪8.5.1.2.三叉神经分支病变8.5.2.核性损害8.5.2.1.三叉神经脊束核损害:同侧面部“剥洋葱”样分离性感觉障碍;常见于延髓空洞症8.5.2.2.三叉神经运动核损害:同侧咀嚼肌无力,可伴萎缩;张口时下颌偏向患侧9.VII 面神经(facial nerve)9.1.混合性神经9.2.运动纤维:脑桥面神经运动核→脑桥下缘(出脑)→内耳孔→面神经管→膝状神经节→茎乳孔(出颅)→面肌(除咀嚼肌、提上睑肌外)、颈阔肌、镫骨肌9.3.上部面肌:双侧皮质脑干束控制;下部面肌:对侧皮质脑干束控制9.4.感觉纤维:味觉纤维:舌前2/3味觉;一般感觉纤维:鼓膜、内耳、外耳及外耳道皮肤9.5.副交感神经纤维:泪腺、舌下腺、颌下腺分泌9.6.面神经损害表现和定位9.6.1.中枢性面神经麻痹:病灶对侧下部面肌瘫痪——鼻唇沟变浅,口角轻度下垂;额纹不受累9.6.2.周围性面神经麻痹:同侧上、下部面肌瘫痪——患侧额纹变浅,眼裂变大,眼睑闭合无力,Bell征,鼻唇沟变浅,口角下垂9.6.3.面神经各平面损害的症状10.VIII 前庭蜗神经(vestibulocochlear nerve)10.1.蜗神经(听觉):内耳螺旋神经节双极细胞→内耳孔(入颅)→脑桥蜗神经前后核→经外侧丘系→四叠体下丘、内侧膝状体→内囊后肢→经听辐射→颞横回听觉中枢10.2.蜗神经损害的表现和定位10.2.1.耳聋10.2.1.1.神经性耳聋:内耳、蜗神经病变,高音频障碍为主;Rinne试验气导大于骨导,Weber试验音响偏向健侧10.2.1.2.传导性耳聋:中耳、外耳病变,低音频障碍为主;Rinne试验骨导大于气导,Weber试验音响偏向患侧10.2.1.3.中枢性耳聋:罕见10.2.2.耳鸣10.3.前庭神经(平衡):内耳前庭神经节双极细胞→内耳孔(入颅)→脑桥前庭神经核群→部分止于小脑绒球和小结;部分构成前庭脊髓束,止于同侧前角细胞;部分加入内侧纵束10.4.前庭神经损害的表现和定位10.4.1.眩晕10.4.1.1.前庭周围性眩晕:症状重,持续时间短,眼震幅度小,常伴耳鸣、听力减退和自主神经症状10.4.1.2.前庭中枢性眩晕:症状轻,持续时间长,眼震幅度大,耳蜗症状不明显,自主神经症状少有10.4.2.眼球震颤:水平性、垂直性、旋转性、混合性10.4.3.平衡障碍11.IX 舌咽神经、X 迷走神经(glossopharyngeal nerve, vagus nerve)11.1.混合性神经11.2.共同的神经核:疑核、孤束核11.3.共同的走行和分布特点11.4.舌咽神经11.4.1.舌后1/3味觉11.4.2.咽、扁桃体、舌后1/3、咽鼓管、鼓室粘膜感觉11.4.3.窦神经:呼吸、血压、脉搏调节11.4.4.耳后皮肤感觉11.4.5.支配茎突咽肌,与迷走神经共同完成吞咽动作11.4.6.副交感纤维:腮腺分泌11.5.迷走神经11.5.1.外耳道、耳廓凹面、硬脑膜感觉11.5.2.咽、喉、食管、气管及胸腹腔内诸器官内脏感觉11.5.3.咽、扁桃体、舌后1/3、咽鼓管、鼓室粘膜感觉11.5.4.支配软腭、咽及喉部的横纹肌11.5.5.副交感纤维:控制平滑肌、心肌和腺体活动11.6.舌咽、迷走神经损伤的表现和定位11.6.1.真性球麻痹:声音嘶哑、吞咽困难、饮水呛咳、咽反射消失11.6.2.鉴别:假性球麻痹——双侧皮质脑干束受损所致,咽反射存在,无舌肌萎缩或震颤,常伴双侧锥体束征、强哭强笑和下颌反射亢进11.6.3.单侧损伤:患侧软腭弓较低,发音时上抬受限,悬雍垂偏向健侧;患侧咽反射消失11.6.4.舌咽神经痛12.XI 副神经(accessory nerve)12.1.运动神经12.2.支配胸锁乳突肌和斜方肌12.3.部分与迷走神经一起构成喉返神经,支配声带运动12.4.副神经损伤的表现和定位12.4.1.单侧:向病变对侧转颈不能,患侧耸肩无力12.4.2.双侧:双侧肌无力,头部多呈后仰位,仰卧位时不能抬头13.XII 舌下神经(hypoglossal nerve)13.1.颅内走行:延髓舌下神经核→舌下神经管(出颅)→同侧舌肌13.2.只受对侧皮质脑干束支配13.3.舌下神经损害的表现和定位13.3.1.核上性病变:伸舌偏向瘫痪侧(病灶对侧)13.3.2.舌下神经及核性病变:一侧病变,伸舌偏向患侧,两侧病变则伸舌受限或不能;伴舌肌萎缩,核性病变可伴肌束颤动14.颅内不同位置病变所致脑神经损害综合征14.1.眶上裂综合征:III、IV、VI、V114.2.眶尖综合征:II、III、IV、VI、V114.3.海绵窦综合征:III、IV、V、VI14.4.岩尖综合征:V、VI14.5.颈静脉孔综合征:IX、X、XI14.6.舌下神经孔综合征:XII14.7.桥小脑角综合征:V、VII、VIII、小脑14.8.枕骨大孔综合征:IX、X、XI、XII。

缺血性脊髓血管病(附40例报告)

张昱;战士发

【期刊名称】《中风与神经疾病杂志》

【年(卷),期】1995(12)2

【摘要】本文报告40例缺血性脊髓血管病的临床资料,并就其临床特点、病因及诊断进行分析。

其典型的临床表现为突然发生的神经根痛,肢体瘫痪,病灶平面以下分离性感觉障碍,膀胱、直肠括约肌功能障碍。

上颈型可出现呼吸困难。

【总页数】2页(P96-97)

【作者】张昱;战士发

【作者单位】不详;不详

【正文语种】中文

【中图分类】R744.1

【相关文献】

1.舒血宁注射液治疗缺血性脑血管病的疗效观察(附60例报告) [J], 刘明凤

2.脊髓动静脉性血管病变的诊断与治疗(附99例报告) [J], 徐启武;宋冬雷;冷冰;徐斌;车晓明;徐荣

3.介入疗法治疗缺血性脑血管病(附48例报告) [J], 佟小光;安中平;巫嘉陵;邢永红

4.采用超声检测探讨颈动脉粥样硬化与缺血性脑血管病的关系(附60例报告) [J], 彭诚;戴法辉

5.东菱精纯克栓酶治疗缺血性脑血管病的临床观察(附40例报告) [J], 梁剑;何可味因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。