题宣州开元寺水阁赏析

- 格式:doc

- 大小:18.50 KB

- 文档页数:3

《杜牧《题宣州开元寺水阁》阅读答案及解析.doc》在各个领域,我们都要用到阅读答案,阅读答案是我们在解答阅读题时的参考。

大家知道什么...将本文的Word文档下载,方便收藏和打印推荐度:点击下载文档https://m./wenxue/dumu/650898.html下载说明:1. 下载的文档为doc格式,下载后可用word文档或者wps打开进行编辑;2. 若打开文档排版布局出现错乱,请安装最新版本的word/wps 软件;3. 下载时请不要更换浏览器或者清理浏览器缓存,否则会导致无法下载成功;4. 网页上所展示的文章内容和下载后的文档内容是保持一致的,下载前请确认当前文章内容是您所想要下载的内容。

付费下载付费后无需验证码即可下载限时特价:6.00元/篇原价20元免费下载仅需3秒1、微信搜索关注公众号:copy839点击复制2、进入公众号免费获取验证码3、将验证码输入下方框内,确认即可复制联系客服微信支付中,请勿关闭窗口微信支付中,请勿关闭窗口×温馨提示支付成功,请下载文档我知道了咨询客服×常见问题•1、支付成功后,为何无法下载文档?付费后下载不了,请核对下微信账单信息,确保付费成功;已付费成功了还是下载不了,有可能是浏览器兼容性问题。

•2、付费后能否更换浏览器或者清理浏览器缓存后下载?更换浏览器或者清理浏览器缓存会导致下载不成功,请不要更换浏览器和清理浏览器缓存。

•3、如何联系客服?扫描下方二维码关注公众号“网站在线小助理”,及时联系客服解决。

请把【付款记录详情】截图给客服,同时把您购买的文章【网址】发给客服。

客服会在24小时内把文档发送给您。

(客服在线时间为周一至周五9:00-12:30 14:00-18:30)。

杜牧《题宣州开元寺水阁,阁下宛溪,夹溪居人》赏析《题宣州开元寺水阁,阁下宛溪,夹溪居人》杜牧“六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东。

”诗名《题宣州开元寺水阁,阁下宛溪,夹溪居人》,我们说过,有很多诗名,其实是一种时间,地点,事情的交代。

杜牧这首诗的诗名就是这样的,题写在“宣州开元寺”的水阁上面,水阁的下面有一条溪水叫“宛溪”,夹着宛溪的两旁居住着人家。

“宣州”:(现今安徽省东南部的“宣城”,东临浙江省杭州,湖州两市,南倚黄山,西和西北与池州市,芜湖市毗邻,北和东北与本省马鞍山及江苏省南京,常州,无锡接壤。

)开成二年(838年),杜牧入宣徽观察使“崔郸”的幕下,被召为宣城团练判官。

也就是在写《题扬州禅智寺》的第二年。

“判官”呢,就是负责“佐理,掌文书事务”,其权极重,几乎等于副使。

从宣州的地理位置,我们会发现杜牧几乎把附近都给呆遍了,做过池州刺史,湖州刺史,还有黄州刺史(黄州就是在湖北黄冈市,也不远。

),至于江苏那带以及杭州,他也都是去呆过,或者经常去逛的。

“开元寺”:【建于东晋,初名永安寺,唐开元二十六年(738年)改名开元寺。

】我估计当时全国叫“开元寺”的很多,因为“开元盛世”而得名,就好像我们现在有众多的“中山路”和“中山公园”。

“水阁”:靠近水的楼阁。

“宛溪”:(又叫东溪,在宣州城东。

)杜牧站在这个开元寺的水阁上,望着水阁下面的宛溪,看着夹在溪水两旁居住生活的人家。

来看原诗:“六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

”字词典故“六朝”:【又称六代。

吴、东晋、刘宋、齐、梁、陈六个朝代先后建都于“建康”(吴称建业,今江苏南京),因唐朝人“许嵩”在《建康实录》一书记载了这六个朝代而得名。

】赏析杜牧说,这开元寺也算是六朝时期的文物了,长出来的草都连得上天空了。

抬头看,天色淡蓝,闲云飘浮,今天和古代恐怕都是一样的。

杜牧这是在开元寺里参观,这开元寺原名“永乐寺”,东晋的时候就有了。

描写泉州大开元寺的著名诗句杜牧《题宣州开元寺水阁》唐诗原文及鉴赏题宣州开元寺水阁杜牧六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东。

杜牧诗鉴赏这首七律写于唐文宗开成年间。

当时杜牧任宣州(今安徽宣城)团练判官。

宣城城东有宛溪流过,城东北有秀丽的敬亭山,风景优美。

南朝诗人谢朓曾在此地当过太守,杜牧在另一首诗里称为“诗人小谢城”。

城中开元寺(本名永乐寺),建于东晋时代,是名胜之一。

杜牧在宣城期间经常来开元寺游赏赋诗。

这首诗抒写了诗人在寺院水阁上,俯视宛溪,眺望敬亭时的古今之慨。

诗一开始写登临览景,勾起古今联想,造成一种笼罩全篇的气氛:六朝的繁华已成旧迹,放眼眺望,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

这种感叹固然由登临引发,但联系诗人的经历看,还有更深刻的内在因素。

诗人此次来宣州已经是第二回了。

八年前,沈传师任宣歙观察使(治宣州)的时候,他曾在沈的幕下供职。

这两次的变迁,如他自己所说:“我初到此未三十,头脑钐利筋骨轻。

”“重游鬓白事皆改,唯见东流春水平。

”(《自宣州赴官入京,路逢裴坦判官归宣州,因题赠》)这自然要加重他那种人世变易之感。

这种心情渗透在三、四两句的景色描写中:敬亭山像一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

这两句似乎是写眼前景象,写“今”,但同时又和“古”相沟通。

飞鸟在山色里进出,固然是向来如此,而人歌人哭,也并非某一片刻的景象。

“歌哭”语出《礼记·檀弓》:“晋献文子成室,张老曰:‘美哉轮焉!美哉奂焉!歌于斯,哭于斯,聚国族于斯。

’”“歌哭”言喜庆丧吊,代表了由生到死的生命过程。

“人歌人哭水声中”,宛溪两岸的人们就是这样世世代代聚居在水边。

这些都不是诗人一时所见,而是平时积下的印象,在登览时被触及了。

六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

出自唐代杜牧的《题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人》

原文

六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无日见范蠡,参差烟树五湖东。

(无日一作:无因)

杜牧(公元803-约852年),字牧之,号樊川居士,汉族,京兆万年(今陕西西安)人,唐代诗人。

杜牧人称“小杜”,以别于杜甫。

与李商隐并称“小李杜”。

因晚年居长安南樊川别墅,故后世称“杜樊川”,著有《樊川文集》。

创作背景:这首诗当写于开成三年(838),当时杜牧任宣州团练判官。

这首诗是他游开元寺,登水阁时的所见所闻及触景所发而作的。

译文

六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

敬亭山象一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

深秋时节

第 1 页

本文部分内容来自互联网,我司不为其真实性及所产生的后果负责,如有异议请联系我们及时删除。

古诗题宣州开元寺水阁翻译赏析《题宣州开元寺水阁》作者为唐朝诗人、文学家杜牧。

其古诗全文如下:六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无日见范蠡,参差烟树五湖东。

【前言】《题宣州开元寺水阁》这首七律写于唐文宗开成年间。

当时杜牧任宣州(今安徽宣城)团练判官。

宣城城东有宛溪流过,城东北有秀丽的敬亭山,风景优美。

南朝诗人谢朓曾在这里做过太守,杜牧在另一首诗里称为“诗人小谢城”。

城中开元寺(本名永乐寺),建于东晋时代,是名胜之一。

杜牧在宣城期间经常来开元寺游赏赋诗。

这首诗抒写了诗人在寺院水阁上,俯瞰宛溪,眺望敬亭时的古今之慨。

【翻译】六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

敬亭山像一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

深秋时节的密雨,像给上千户人家挂ORg上了层层的雨帘;落日时分,夕阳掩映着的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声。

心头浮动着对范蠡的怀念,无由相会,只见五湖方向,一片参差烟树而已。

【赏析】诗一开始写登临览景,勾起古今联想,造成一种笼罩全篇的气氛:六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

这种感慨固然由登临引起,但联系诗人的经历看,还有更深刻的内在因素。

诗人此次来宣州已经是第二回了。

八年前,沈传师任宣歙观察使(治宣州)的时候,他曾在沈的幕下供职。

这两次的变化,如他自己所说:“我初到此未三十,头脑钐利筋骨轻。

”“重游鬓白事皆改,唯见东流春水平。

”(《自宣州赴官入京,路逢裴坦判官归宣州,因题赠》)这自然要加深他那种人世变易之感。

这种心情渗透在三、四两句的景色描写中:敬亭山象一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

《题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人》译文及赏析导读:题宣州开元寺水阁,阁下宛溪,夹溪居人杜牧六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东。

译文:六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

敬亭山像一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

深秋时节的密雨,象给上千户人家挂上了层层的雨帘;落日时分,夕阳掩映着的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声。

心头浮动着对范蠡的怀念,无由相会,只见五湖方向,一片参差烟树而已。

赏析:这首七律写于唐文宗开成年间。

当时杜牧任宣州(今安徽宣城)团练判官。

宣城城东有宛溪流过,城东北有秀丽的敬亭山,风景优美。

南朝诗人谢朓曾在这里做过太守,杜牧在另一首诗里称为“诗人小谢城”。

城中开元寺(本名永乐寺),建于东晋时代,是名胜之一。

杜牧在宣城期间经常来开元寺游赏赋诗。

这首诗抒写了诗人在寺院水阁上,俯瞰宛溪,眺望敬亭时的古今之慨。

诗一开始写登临览景,勾起古今联想,造成一种笼罩全篇的气氛:六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

这种感慨固然由登临引起,但联系诗人的经历看,还有更深刻的内在因素。

诗人此次来宣州已经是第二回了。

八年前,沈传师任宣歙观察使(治宣州)的时候,他曾在沈的幕下供职。

这两次的变化,如他自己所说:“我初到此未三十,头脑钐利筋骨轻。

”“重游鬓白事皆改,唯见东流春水平。

”(《自宣州赴官入京,路逢裴坦判官归宣州,因题赠》)这自然要加深他那种人世变易之感。

这种心情渗透在三、四两句的景色描写中:敬亭山象一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

题宣州开元寺水阁杜牧翻译

原文:《题宣州开元寺水阁》杜牧

六朝文物草连空,天澹云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东。

六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

敬亭山像一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

深秋时节的密雨,像给上千户人家挂上了层层的雨帘;落日时分,夕阳掩映着的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声。

心头浮动着对范蠡的怀念,无由相会,只见五湖方向,一片参差烟树而已。

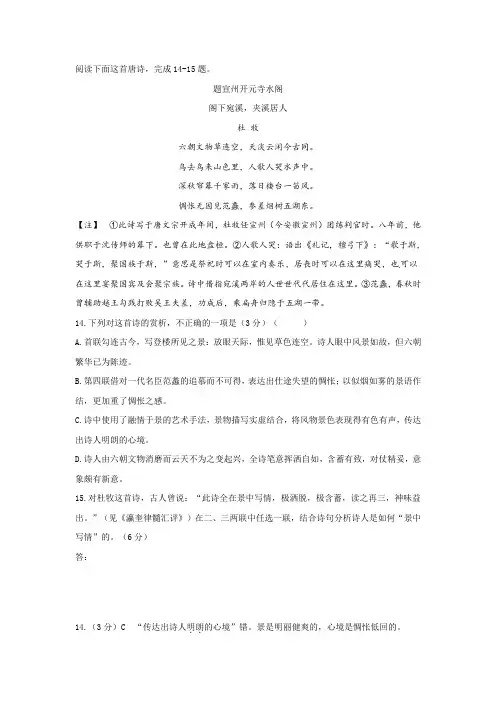

阅读下面这首唐诗,完成14-15题。

题宣州开元寺水阁阁下宛溪,夹溪居人杜牧六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东。

【注】①此诗写于唐文宗开成年间,杜牧任宣州(今安徽宣州)团练判官时。

八年前,他供职于沈传师的幕下。

也曾在此地盘桓。

②人歌人哭:语出《礼记,檀弓下》:“歌于斯,哭于斯,聚国族于斯,”意思是祭祀时可以在室内奏乐,居丧时可以在这里痛哭,也可以在这里宴聚国宾及会聚宗族。

诗中借指宛溪两岸的人世世代代居住在这里。

③范蠡,春秋时曾辅助越王勾践打败吴王夫差,功成后,乘扁舟归隐于五湖一带。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是(3分)()A.首联勾连古今,写登楼所见之景:放眼天际,惟见草色连空。

诗人眼中风景如故,但六朝繁华已为陈迹。

B.第四联借对一代名臣范蠡的追慕而不可得,表达出仕途失望的惆怅;以似烟如雾的景语作结,更加重了惆怅之感。

C.诗中使用了融情于景的艺术手法,景物描写实虚结合,将风物景色表现得有色有声,传达出诗人明朗的心境。

D.诗人由六朝文物消磨而云天不为之变起兴,全诗笔意挥洒自如,含蓄有致,对仗精妥,意象颇有新意。

15.对杜牧这首诗,古人曾说:“此诗全在景中写情,极洒脱,极含蓄,读之再三,神味益出。

”(见《瀛奎律髓汇评》)在二、三两联中任选一联,结合诗句分析诗人是如何“景中写情”的。

(6分)答:14.(3分)C “传达出诗人明朗..的心境”错。

景是明丽健爽的,心境是惆怅低回的。

15.(6分)第二联:[景]描绘了一幅明丽的图景:飞鸟来去出没都在山色的掩映之中,宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺和着水声,随着岁月一起流逝。

[情]承上联“今古同”想到宛溪的山水是持久的,歌哭相迭的一代代人生却是有限的。

于是顿生无法让人生永驻的感慨。

或:联想八年前曾游此地,今故地重游,虽明丽的风景依旧,无奈年华如流水,一去不复返,于是顿生人世易变的感慨。

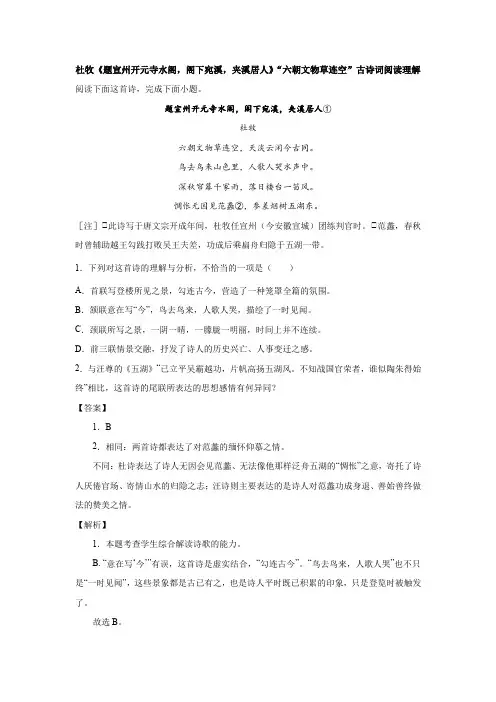

杜牧《题宣州开元寺水阁,阁下宛溪,夹溪居人》“六朝文物草连空”古诗词阅读理解阅读下面这首诗,完成下面小题。

题宣州开元寺水阁,阁下宛溪,夹溪居人①杜牧六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡②,参差烟树五湖东。

[注]①此诗写于唐文宗开成年间,杜牧任宣州(今安徽宣城)团练判官时。

①范蠡,春秋时曾辅助越王勾践打败吴王夫差,功成后乘扁舟归隐于五湖一带。

1.下列对这首诗的理解与分析,不恰当的一项是()A.首联写登楼所见之景,勾连古今,营造了一种笼罩全篇的氛围。

B.颔联意在写“今”,鸟去鸟来,人歌人哭,描绘了一时见闻。

C.颈联所写之景,一阴一晴,一朦胧一明丽,时间上并不连续。

D.前三联情景交融,抒发了诗人的历史兴亡、人事变迁之感。

2.与汪尊的《五湖》“已立平吴霸越功,片帆高扬五湖风。

不知战国官荣者,谁似陶朱得始终”相比,这首诗的尾联所表达的思想感情有何异同?【答案】1.B2.相同:两首诗都表达了对范蠡的缅怀仰慕之情。

不同:杜诗表达了诗人无因会见范蠡、无法像他那样泛舟五湖的“惆怅”之意,寄托了诗人厌倦官场、寄情山水的归隐之志;汪诗则主要表达的是诗人对范蠡功成身退、善始善终做法的赞美之情。

【解析】1.本题考查学生综合解读诗歌的能力。

B. “意在写‘今’”有误,这首诗是虚实结合,“勾连古今”。

“鸟去鸟来,人歌人哭”也不只是“一时见闻”,这些景象都是古已有之,也是诗人平时既已积累的印象,只是登览时被触发了。

故选B。

2.本题考查学生评价诗歌思想感情的能力。

本诗尾联“惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东”,写诗人的心头浮动着对范蠡的怀念,无由相会,只见五湖方向,一片参差烟树而已。

他徜徉在大自然的山水中,为后人所艳羡。

诗中把宣城风物,描绘得很美,很值得流连,而又慨叹六朝文物已成过眼云烟,大有无法让人生永驻的感慨。

这样,游于五湖享受着山水风物之美的范蠡,自然就成了诗人怀恋的对象了,寄托了诗人厌倦官场、寄情山水的归隐之志。

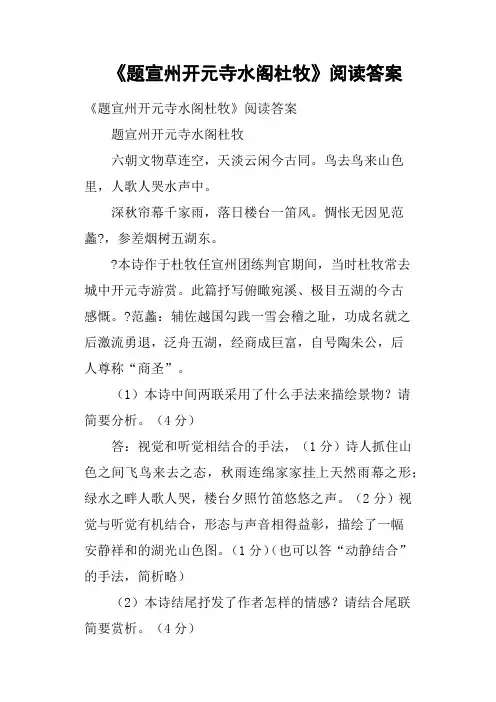

《题宣州开元寺水阁杜牧》阅读答案《题宣州开元寺水阁杜牧》阅读答案题宣州开元寺水阁杜牧六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡?,参差烟树五湖东。

?本诗作于杜牧任宣州团练判官期间,当时杜牧常去城中开元寺游赏。

此篇抒写俯瞰宛溪、极目五湖的今古感慨。

?范蠡:辅佐越国勾践一雪会稽之耻,功成名就之后激流勇退,泛舟五湖,经商成巨富,自号陶朱公,后人尊称“商圣”。

(1)本诗中间两联采用了什么手法来描绘景物?请简要分析。

(4分)答:视觉和听觉相结合的手法,(1分)诗人抓住山色之间飞鸟来去之态,秋雨连绵家家挂上天然雨幕之形;绿水之畔人歌人哭,楼台夕照竹笛悠悠之声。

(2分)视觉与听觉有机结合,形态与声音相得益彰,描绘了一幅安静祥和的湖光山色图。

(1分)(也可以答“动静结合”的手法,简析略)(2)本诗结尾抒发了作者怎样的情感?请结合尾联简要赏析。

(4分)答:本诗结尾抒发了作者对古人的缅怀思慕和弃绝官场、纵情山水的情感。

(2分)作者从上面两联的眼前安静祥乐之景而想到曾经功勋卓绝却功成身退、泛游五湖的范蠡,在烟树参差之中,油然而生弃绝官场、纵情山水之情。

(2分)(1)对杜牧这首诗,古人曾说:“此诗全在景中写情,极洒脱,极含蓄,读之再三,神味益出。

”结合诗句分析在颈联中诗人是如何“景中写情”的。

答:_________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ _______________________(2)请你谈谈对这首诗中“惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东”一联的理解。

题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人《题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人》原文六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无日见范蠡,参差烟树五湖东。

(无日一作:无因)《题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人》译文六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

敬亭山象一面巨大的翠色屏风,绽开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起消逝。

深秋季节的密雨,象给上千户人家挂上了层层的雨帘;落日时分,夕阳掩映着的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声。

心头浮动着对范蠡的怀念,无由相见,只见五湖方向,一片参差烟树而已。

《题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人》译文二六朝留下的文物已草蔽连空,只有这淡远的天空和飘忽的白云照旧古今相同。

苍山翠柏间百鸟飞来飞去,世世代代生活水乡山寨中。

帘幕外千家承受连绵秋雨,日落西山传来悠扬的笛声。

内心里怅惘无缘见到范蠡,只好拂过树木凝视太湖东。

《题宣州开元寺水阁阁下宛溪夹溪居人》解释宣州:唐代州名,在今安徽省宣城县一带。

开元寺:建于东晋,初名永安寺,唐开元二十六年(738)改名开元寺。

水阁:开元寺中临宛溪而建的楼阁。

宛溪:又叫东溪,在宣州城东。

夹溪居人:夹宛溪两岸居住着很多人家。

六朝:指吴、东晋、宋、齐、梁、陈六个朝代。

文物:指礼乐典章。

淡:舒适。

闲:闲适。

人歌人哭:指人生之喜庆吊丧,即生死过程。

语出《礼记,檀弓下》:“歌于斯,哭于斯,聚国族于斯,”意思是祭祀时可以在室内奏乐,居丧时可以在这里痛哭,也可以在这里宴聚国宾及会聚宗族。

诗中借指宛溪两岸的人世世代代居住在这里。

笛风:笛声随风飘动。

范蠡:春秋末政治家,字少伯,楚国宛(今河南省南阳县)人,越国大夫,辅佐越王勾践灭吴,事成后游于齐国,改名鸱夷皮子。

到陶(今山东定陶西北),又改名陶朱公,以经商致富。

题宣州开元寺水阁阅读答案题宣州开元寺水阁杜牧六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东。

注:1人歌人哭:语出《礼记,檀弓下》:“歌于斯,哭于斯,聚国族于斯,”意思是祭祀时可以在室内奏乐,居丧时可以在这里痛哭,也可以在这里宴聚国宾及会聚宗族。

诗中借指宛溪两岸的人世世代代居住在这里。

2范蠡:春秋时越国大夫,曾助越王勾践灭吴复国,功成身退,泛游五湖。

五湖,即太湖。

8、有人评价此诗“八句皆是眼前景,又皆非眼前影”。

请结合颔联和颈联简要分析。

6分9、尾联如何体现“惆怅”之情?请作简要分析。

5分8答案:四句诗融眼前之景与虚构之景为一炉2分颔联描绘飞鸟在苍翠的山色之中来去出没,人歌人哭,和着水声一起随岁月流逝。

这些并不只是诗人一时所见,而是世代在山中、水边常现之景,1分且“人歌人哭”又语出《礼记·植檀弓下》,意为世代繁衍生息,这一“色”一“声,’写尽了人生的悲喜,历史的轮回1分合理解释即可颈联展现了“雨中人家”与“落日楼台”这两种在现实中难以同时出现的景象,诗人别开生面地将属于同一地方获得的截然不同的印象,汇集复合起来1分,隐隐表露出其内心的惆怅、悲凉之情1分9答案:尾联用典、以景结情2分。

借对一代名臣范蠢追慕而不可得的遗憾表达出仕途失落的惆怅1分;诗人的心头浮动着对范蠡的怀念,无由相会,只见五湖方向,一片参差烟树而已。

以似烟如雾的景语作结,更表现其内心的茫然惆怅2分。

诗一开始写登临览景,勾起古今联想,造成一种笼罩全篇的气氛:六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

这种感慨固然由登临引起,但联系诗人的经历看,还有更深刻的内在因素。

诗人此次来宣州已经是第二回了。

八年前,沈传师任宣歙观察使治宣州的时候,他曾在沈的幕下供职。

这两次的变化,如他自己所说:“我初到此未三十,头脑钐利筋骨轻。

【古诗文阅读】杜牧《题宣州开元寺水阁》阅读练习及答案阅读下面一首唐诗,回答问题。

题宣州开元寺水阁①杜牧六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡②,参差烟树五湖东。

【注】①此诗写于唐文宗开成间,杜牧任宣州(今安徽宜城)团练判官时。

八前,他供职于沉传师的幕下。

也曾在此地盘桓。

②范蠡,春秋时曾辅助越王勾践打败吴王夫差,功成后,乘扁舟归隐于五湖一带。

1.谈谈对这首诗“惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东”一联的理解。

2.这首诗,古人曾说:“此诗全在景中写情,极洒脱,极含蓄,读之再三,神味益出。

”(见《瀛奎律髓汇评》在二、三两联中任选一联,结合诗句分析诗人是如何“景中写情”的。

参考答案1.联借对一代名臣范蠡的追慕而不可得,表达出仕途失望的惆怅;以似烟如雾的景语作结,更加重了惆怅之感。

2.颔联:“鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

”[景]对诗人心中的居住在宛溪两岸的百姓的生活画面有所描述。

[情]承上联“今古同”想到宛溪的山水是持久的,歌哭相迭的一代代人生却是有限的。

于是顿生无法让人生永驻的感慨。

或:联想八前曾游此地,今故地重游,虽明丽的风景依旧,无奈华如流水,一去不复返,于是顿生人世变易的感慨。

(意思对即可)颈联:“深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

[景]能对“深秋”、“落日”、“雨帘”、“笛声”等略显悲凉的意象有所分析。

或:对诗句中景物描写的特色,如一阴一晴,一朦胧一明丽,有色(夕阳晚照)有声(风里笛声),虚实结合等,择其一点有所分析即可。

[情]略显悲凉的意象,勾画出秋天特有的情韵,隐隐透露出佣怅、哀凉之情。

(以丽景写哀情)或:时间上并不连续却又每每使人难忘的景象同时涌入脑海,引发诗人人生多变的感慨。

(意思对即可)感谢您的阅读,祝您生活愉快。

题宣州开元寺水阁阅读答案题宣州开元寺水阁情感阅读下面的诗歌,完成下题。

题宣州开元寺水阁杜牧六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭①水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无日见范蠡②,参差烟树五湖东。

注:①“人歌人哭”,语出《礼记·檀弓下》:“晋献文子成室,晋大夫发焉。

张老曰:‘美哉轮焉!美哉奂焉!歌于斯,哭于斯,聚国族于斯。

’”意思是,群居的人们生老蕃息于此。

②范蠡:春秋时越国大夫,曾助越王勾践灭吴复国,功成身退,泛游五湖。

1.颔联运用了什么表现手法?有什么作用?请选其中一种具体分析。

2.这首诗抒发了诗人什么样的思想情感?联系全诗,具体分析。

阅读答案:答案:解析:1.运用对比(或对偶、用典)的手法用鸟去和鸟来,人歌和人哭作对比,写出了鸟在山里飞过又飞来,人在水边生存又灭亡,对比鲜明,反差强烈(或鸟去鸟来与人歌人哭,山色里和水声中对仗工整,写出了鸟来了又去,人生了又死,使诗歌具有韵律美和节奏感。

或运用典故,用《礼记·檀弓下》中的典故融眼前景象、典故为一炉,以一歌一哭写人的一生,用简练的语言揭示丰富的内涵。

)作用:突出历史的轮回、时代的更替、人世的变迁是自然规律,表现诗人无法挽留人事的失落惆怅之情。

(手法1分,分析2分,作用2分)题宣州开元寺水阁阅读答案2.①通过写六朝的繁华已成陈迹,草色连空,天淡云闲的景象,自古至今未发生什么变化;鸟飞不出山色、人逃不出水声,抒发了对世代变迁,人世变易和物是人非的感慨。

②写深秋的密雨,夕阳掩映着的楼台,晚风中的笛声,抒发了对晚唐王将尽无可奈何的痛苦之情。

③写自己没有机会再见范蠡,只见五湖东面一片参差烟树,抒发了对范蠡怀念仰慕之情,表达诗人希望能够像范蠡一样功成名就之后悄然引退,纵情山水,然而壮志难酬又使他痛苦和无所适从。

(每点2分)。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

出自唐代杜牧的《题宣州开元寺水阁》

解释:深秋时节的密雨,给上千户人家挂上了层层的雨帘,落日时分,夕阳掩映着的楼台,在晚风中传出悠扬的笛声。

赏析:此句展现了时间上并不连续却又每每使人难忘的景象:一是深秋时节的密雨,像给上千户人家挂上了层层的雨帘;一是落日时分,夕阳掩映着的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声,两种景象,一阴,一晴,一朦胧,一明丽,此时汇集起来,从而融合成一个对宣城、对宛溪的综合而长久性的印象。

《题宣州开元寺水阁》

杜牧

六朝文物草连空,天淡云闲今古同。

鸟去鸟来山色里,人歌人哭水声中。

深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风。

惆怅无因见范蠡,参差烟树五湖东。

译文:六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

敬亭山象一面巨大的翠色屏风,展开在宣城的近旁,飞鸟来去出没都在山色的掩映之中。

宛溪两岸,百姓临河夹居,人歌人哭,掺合着水声,随着岁月一起流逝。

深秋时节的密雨,象给上千户人家挂上了层层的雨帘;落日时分,夕阳掩映着的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声。

心头浮动着对范蠡的怀念,无由相会,只见五湖方向,一片参差烟树而已。

宣州,即现在的安徽宣城,城东有宛溪流过,城东北有著名的敬亭山,风景优美。

开元寺(本名永乐寺),建于东晋时代,是宣城的名胜之一。

唐文宗大和二年(828),26岁的杜牧进土及第,同年又考中贤良方正直言极谏科。

授弘文馆校书郎、试左武卫兵曹参军。

冬季,入江西观察使沈传师(字子言,也是著名的书法家)幕,后随其赴宣歙观察使任,为幕僚。

这是他第一次到宣州(今安徽宣城)。

大和七年(833),杜牧又被淮南节度使牛僧孺(字思黯,牛李党争中是牛党的领袖)辟为推官,转掌书记,在扬州过了几年放浪形骸的生活。

开成二年(837),他入宣徽观察使崔郸(后成为宰相)幕,为团练判官。

这是他第二次到宣州。

开成三年(838),36岁的杜牧故地重游,他在开元寺的水阁上俯瞰宛溪,眺望敬亭。

只见两岸民居错落,四围景色苍茫,诗人不禁感慨系之,写下了这首《题宣州开元寺水阁、阁下宛溪、夹溪居人》——

“六朝的遗迹已渺不可寻,唯有连天的草色依旧;天淡云闲的景象,自古至今从未变化。

飞鸟来去,在苍翠的山色之中出没;人歌人哭,和水声一起随岁月流逝。

深秋时节的密雨,象给上千户人家挂上了层层的雨帘;夕阳掩映的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声。

再也无缘见到范蠡了!惆怅远望五湖,只见一片参差烟树而已……”

诗首联对比写景,渲染气氛:“六朝”,指吴、东晋、宋、齐、梁、陈这六个建都南京的朝代;“空”,即是天,也隐含“无”的意味。

六朝的繁华已成陈迹,放眼望去,只见草色连空,那天淡云闲的景象,倒是自古至今,未发生什么变化。

若此句只写“草连空”的景象而无“六朝文物”,则显空洞;以“六朝文物”开头后接“草连空”景象为证,语气强硬、更有兴衰之感。

接着,诗人以“天淡云闲”的悠然、永恒对比“六朝文物”的兴衰刹那、短暂。

古今联想、对比,人世变易的感慨油然而生,为全诗渲染出一种浓重的沧桑意味。

颔联紧承上句,写景用典:“人歌人哭”,语出《礼记·檀弓下》:“晋献文子成室,晋大夫发焉。

张老曰:‘美哉轮焉!美哉奂焉!歌于斯,哭于斯,聚国族于斯。

’”意思是,群居的人们生老蕃息于此。

这两句似乎是写眼前景象,写“今”,但同时又和“古”相沟通:飞鸟在山色里出没,固然是向来如此;而人歌人哭,也并非某一片刻的景象。

这些都不是诗人一时所见,而是平时积下的印象,在登览时被触发了。

写鸟写人,鸟飞不出山色、人逃不出水声,山水如一个巨大的牢笼把鸟、人锁

住了,而现在这晚唐恐又是另一个“六朝”,走不出一只无形的手。

写得深刻、看得透彻!一“色”一“声”,写出了朦胧之美。

而“人歌人哭水声中”句融眼前景象、典故、言外意为一炉,以一歌一哭写人的一生,虽用典却不隔,写尽了历史的轮回、时代的更替,堪称“神来之笔”也!

颈联继续写景,融合特殊景象:深秋时节的密雨,象给上千户人家挂上了层层的雨帘;落日时分,夕阳掩映着的楼台,在晚风中送出悠扬的笛声。

两种景象:一阴一晴;一朦胧,一明丽。

在现实中是难以同时出现的。

但当诗人面对着开元寺水阁下这片天地时,这种虽非同时,然而却是属于同一地方获得的印象,汇集复合起来了,从而融合成一个对宣城、对宛溪的综合而长久性的印象。

深秋、落日、雨和笛风,从句外看来何等纤丽,骨子里的是凄凉:在这片天地,在时间的长河里,“六朝文物”不见、风景依旧的感慨,自然就愈来愈强烈了;客观世界是持久的,歌哭相迭的一代代人生却是有限的,这使“夕阳无限好,只是近黄昏”的晚唐诗人,在自觉不自觉间透出了一种无可奈何的历史沉重感,精神是无奈的寂寞、痛苦的苍凉。

痛苦到了极点了,只好转而说景了。

此联为传诵千古的名句,一写所见之景物,一写所闻之声音;而“千”与“一”对,以多与少相映成趣;“雨”与“风”对,以自然现象构成秋天情韵。

宋代人魏庆之在《诗人玉屑》中称赞为“双句有闻”,并与温庭筠的名句“羌管一声何处笛,流莺百啭最高枝”一同誉为“锵金戛玉”。

尾联抒怀,融情于景:“无因”,没有机缘;“范蠡”,春秋时越国大夫,曾助越王勾践灭吴复国,功成身退,泛游五湖;“参差”,长短、高低不齐的样子;“烟树”,云烟笼罩的树木;“五湖”,太湖及其相属的四个小湖。

诗人心头浮动着对范蠡的怀念,无由相会,只见五湖方向,一片参差烟树而已。

“见范蠡”,即诗人实现自己抱负的愿望,既感到失望悲观又不愿轻易放弃;“参差烟树”,写得既真切又朦胧,“参差”是真切的、“烟树”是朦胧的。

整句诗像全笼在烟里雾里,亦真亦幻。

诗人仿佛已经感觉到了晚唐王朝的风雨飘摇、朝不保夕,但又希望自己能像范蠡那样“挽狂澜于既倒,扶大厦之将倾”,这是何等苍凉又让人深深感动的抱负啊!

全诗八句无一不是景,无一不是情;八句皆是眼前景,又皆非眼前景。

明是风景,实是一层套一层的感慨:首联以大笔“六朝文物”起,配以小景“草连空”为佐证,接着以“天淡云闲”对比,又借“今古同”承上启下。

于是颔联尽写人生(此人生非个人之人生)无奈之状,无限悲凉之际转而说景,最后落于遥想范蠡上。

诗人将“六朝文物”、“天淡云闲”、“鸟去鸟来”、“人歌人哭”、“深秋雨”、“落日风”、“参差烟树”,真实的、虚构的、幻想的、古典的披着“眼前景”的模样一一入诗,但并未按由近及远的一般顺序去写,而是根据诗人的言外意安排。

“山色”“水声”“参差烟树”以及“深秋帘幕千家雨,落日楼台一笛风”的昏暗色,都给全诗笼罩了一层似明似暗、如真如幻的梦幻感,这一切都暗示了诗人的理想与现实的距离。

这层朦胧是美丽的,也是不安的。

杜牧的七言律诗,在其全部诗作中占有重要的地位,不仅数量多,而且在思想艺术上亦取得了很高的成就。

吴乔《围炉诗话》云:“杜牧诗,唯绝句最多风调,……其七言律亦极有佳致。

”这就明确地指出其七律的成就仅次于绝句。

这首诗语言清丽,主题沉重;情景交融,气魄壮伟,沉雄劲健而不失于木质枯直,有韵致而不流于柔弱无力。

明朗、健爽与低回惆怅交互作用,体现出了杜牧诗歌的“拗峭”(杨慎《后村

诗话》)的特色,表现出一种劲直峻峭、气力健举的气势,从而更增强了雄浑豪宕的意境。

所以,清代薛雪(字生白﹐号一瓢)在《一瓢诗话》中说:“杜牧之晚唐翘楚,名作颇多,……如《题宣州开元寺水阁》,直造老杜门墙,岂特人称小杜而已哉。

”。