毛概第四章教案

- 格式:doc

- 大小:82.00 KB

- 文档页数:6

1、社会主义改造理论第一节从新民主主义到社会主义的转变一、新民主主义社会是一个过渡性的社会1、新民主主义社会的性质:介于半殖民地半封建社会和社会主义社会之间的过渡性质的社会(1)政治上建立了工人阶级领导的以工农联盟为基础的人民民主专政的政权,此时的人民民主专政是各革命阶级的联合专政。

(2)经济上存在着五种经济成分,国营经济占主导.五种经济成分:即社会主义性质的国营经济、半社会主义性质的合作社经济、农民和手工业者的个体经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济.(3)阶级构成上主要表现为三种基本的阶级力量。

(4)文化上要发展民族的、科学的、大众的文化,同时各种非无产阶级思想不仅大量存在而且继续影响着广大群众。

2、新民主主义社会的主要矛盾和中心任务建国后头三年国内的主要矛盾仍然是中国人民同国民党残余势力和地主阶级的矛盾,党的主要任务是继续完成新民主主义革命的遗留任务,恢复国民经济,同时部分地、初步地开始社会主义的改造。

民主革命的遗留任务完成后,无产阶级和资产阶级的矛盾成为主要矛盾,中心任务是进行社会主义改造。

二、党在过渡时期的总路线1、过渡时期总路线的提出及内容(1)总路线地提出(2)过渡时期总路线的基本内容:党在这个过渡时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、对手工业和对资本主义工商业的社会主义改造.过渡时期总路线的内容,概括起来是“一化三改”主要包括两个方面,一个是工业化,一个是三大改造。

当时把工业化称为主体,把三大改造称为两翼。

2、过渡时期总路线提出的历史必然性(1)实现国家的社会主义工业化,是国家独立富强的客观要求和必要条件。

(2)对资本主义工商业进行社会主义改造,是为了确立社会主义生产关系,以继续解放和发展生产力,为迅速实现国家的社会主义工业化创造必要的条件.(3)对个体农业和手工业进行社会主义改造,是发展农业和手工业,满足工业化需求,提高整个社会生产力的需要。

第四章社会主义改造理论教学目的与要求:通过教学,使学生了解中国社会主义改造的基本理论,并通过对中国社会主义改造主要经验的总结,让学生认识到,上世纪中叶,在我国进行的生产资料私有制的社会主义改造是必要的,也是成功的,代表了当时中国社会先进生产力的发展要求和最广大人民的根本利益。

教学重点:新民主主义社会的性质与特点;党在过渡时期的总路线。

教学难点:生产资料私有制社会主义改造与社会主义改革的历史关联。

教学方法:课堂讲授、多媒体课件、自学阅读教学时间:2学时教学内容:中华人民共和国成立,标志着半殖民地半封建社会的结束和新民主主义向社会主义转变的开始。

新中国成立后仅3年,执政的中国共产党领导全国各族人民,完成了民主革命的遗留任务,恢复了国民经济,巩固了新生的人民共和国,为新民主主义向社会主义的转变提供了历史条件。

1953年6月,党制定了过渡时期总路线。

在总路线的指引下,中国于1956年底成功地完成了生产资料私有制的社会主义改造,从此进入社会主义初级阶段。

这一深刻的社会变革是20世纪中国划时代的历史性巨变,指导这一社会变革实践的社会主义改造理论,以新的内容丰富和发展了马克思主义的理论宝库。

第一节从新民主主义向社会主义的过渡一、新民主主义社会的性质和特点(一)新民主主义社会的性质新民主主义社会是向社会主义转变的“不可转移的、必要的”过渡形式。

它“是属于社会主义体系的和逐步过渡到社会主义社会去的过渡性质的社会”。

即:新民主主义社会不是一个独立的社会形态,而是由新民主主义到社会主义转变的过渡性的社会形态。

(二)新民主主义社会的特点第一、从社会制度看,新民主主义社会是在国营经济领导下的合作社经济、个体经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济五种经济成分同时并存的社会;是工人阶级领导的各革命阶级联合专政的社会;是马克思主义指导下的实行新民主主义文化制度的社会。

第二、从社会的主要矛盾看:——1949年10月-1952年底,由于需要完成民主革命的遗留任务,中国社会的主要矛盾实际上并没有发生根本的变化。

第四章社会主义建设道路初步探索的理论成果教学目标:知识目标:通过本章教学,带领学生们梳理中国共产党在社会主义建设初期的探索,让学生们了解社会主义建设初期探索中我党取得的成就及意义。

能力目标:通过对社会主义建设初期探索中我党的失误的了解,进一步认识到党在社会主义建设初期在思想理论探索上存在的问题。

情感、态度和价值观目标:学习改革开放以后党的思想和理论奠定认识基础。

教学重难点:调动一切积极因素为社会主义事业服务的思想、社会主义建设道路初步探索的经验教训教学方法:讲授法、案例分析法教学课时:4课时新课导入:大家阅读与讨论《论十大关系》第一节、社会主义建设道路初步探索的重要理论成果中国特色社会主义建设道路初步探索的理论成果体现:1、《论十大关系》1956年4月2、《中共八大政治报告》1956年9月3、《关于正确处理人民内部矛盾的问题》1957年2月在我国社会主义改造基本完成、开始全面建设社会主义的时候,毛泽东就向全党提出,要探索马克思主义同中国实际的“第二次结合”,走出中国自己的社会主义建设道路。

毛泽东认为,要学会建设一个新国家,首先要从学习别人的经验开始。

因而,在总结第一个五年计划执行过程中的经验教训的基础上,选择了苏联这个别无选择的样板。

“苏联的今天,就是我们的明天”,成为了当时中国各族人民的理想追求和奋斗目标。

“苏联共产党是我们的最好的先生,我们必须向他们学习”“要恭恭敬敬地学,老老实实地学。

”“苏联经济文化及其他各项重要的建设经验,将成为新中国建设的榜样。

”【案例】毛泽东向斯大林70寿辰拜寿的伟大纪实1950年2月14日,中苏两国在莫斯科签定《中苏友好同盟互助条约》【资料】《条约》规定,苏联同意放弃在中国的特权、在1952年之前将中国长春铁路的一切权利和财产无偿移交中国政府。

苏联军队从旅顺口撤退,中国政府偿付苏联自1945年在此处的建设费用。

大连的行政归还中国管辖,苏联在大连临时代管和租用的财产于1950年内由中国政府接收。

第四章社会主义建设道路初步探索的理论成果逻辑结构:第一节社会主义建设道路初步探索的重要思想成果第二节社会主义建设道路初步探索的意义和经验教训教学目的:通过教学帮助学生掌握社会主义道路初步探索的有关思想内容,深入认识社会主义初级阶段的各类矛盾及其应对的不同方针,了解党的早期领导人强调走中国工业化道路的必要性,认识到党在初期探索过程中的经验及教训,帮助学生坚定建设中国特色社会主义的共同理想。

教学重难点:1.社会主义社会的矛盾及其处理方式2.走中国工业化道路的必然性3.社会主义建设道路初步探索的意义教学课时:2课时教学内容:第一节社会主义建设道路初步探索的重要思想成果一、调动一切积极因素为社会主义事业服务的思想新中国成立初期,我国主要是学习苏联经验,这在当时是必要的,也取得了一定的成效,但是,后来的实践表明,照抄照搬苏联模式不符合中国国情,需要积极探索适合中国特点的社会主义道路。

毛泽东在《论十大关系》中提出了调动一切积极因素为社会主义建设服务的方针。

在标志中国共产党探索中国社会主义建设道路的代表作《论十大关系》中,毛泽东指出:“过去为了结束帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治,为了人民民主革命的胜利,我们就实行了调动一切积极因素的方针。

现在,为了进行社会主义革命,建设社会主义国家,同样也实行这个方针”。

毛泽东看来:社会主义建设中和积极因素与消极因素是一对矛盾;这既肯定了积极因素的存在,为调动积极因素奠定基础,又为消极因素向积极因素的转变提供了可能。

总之,党在社会主义建设道路初步探索时期,明确了调动一切积极因素为社会主义事业服务的思想,并将一切积极因素为社会主义事业服务,看作是党关于社会主义建设的一个极其重要的基本方针,对于最大限度地团结全国各族人民,建设社会主义现代化国家,具有长远的指导意义。

二、正确认识和处理社会主义社会矛盾的思想社会主义中国建立以后,面对着国内处的一些复杂局面与种种困难、矛盾。

社会主义社会是否还存在着矛盾?又是什么性质的矛盾?如何正确认识和解决这些矛盾?这是全面建设社会主义面临的一个现实问题。

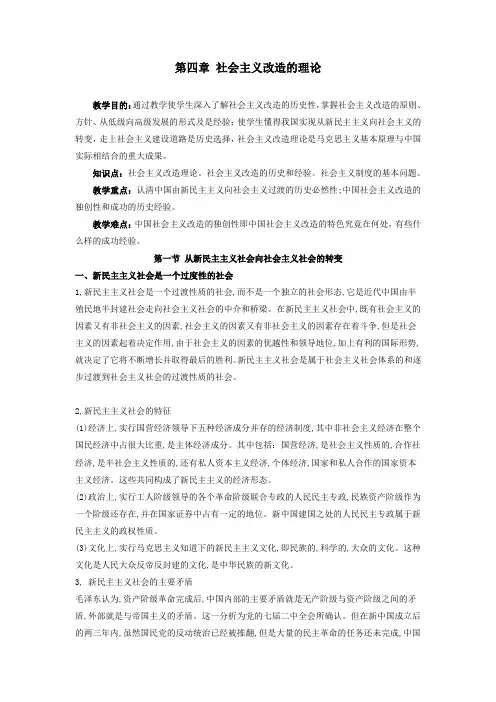

第四章社会主义改造的理论教学目的:通过教学使学生深入了解社会主义改造的历史性,掌握社会主义改造的原则、方针、从低级向高级发展的形式及是经验;使学生懂得我国实现从新民主主义向社会主义的转变,走上社会主义建设道路是历史选择,社会主义改造理论是马克思主义基本原理与中国实际相结合的重大成果。

知识点:社会主义改造理论。

社会主义改造的历史和经验。

社会主义制度的基本问题。

教学重点:认清中国由新民主主义向社会主义过渡的历史必然性;中国社会主义改造的独创性和成功的历史经验。

教学难点:中国社会主义改造的独创性即中国社会主义改造的特色究竟在何处,有些什么样的成功经验。

第一节从新民主主义社会向社会主义社会的转变一、新民主主义社会是一个过度性的社会1,新民主主义社会是一个过渡性质的社会,而不是一个独立的社会形态,它是近代中国由半殖民地半封建社会走向社会主义社会的中介和桥梁。

在新民主主义社会中,既有社会主义的因素又有非社会主义的因素,社会主义的因素又有非社会主义的因素存在着斗争,但是社会主义的因素起着决定作用,由于社会主义的因素的优越性和领导地位,加上有利的国际形势,就决定了它将不断增长并取得最后的胜利。

新民主主义社会是属于社会主义社会体系的和逐步过渡到社会主义社会的过渡性质的社会。

2,新民主主义社会的特征(1)经济上,实行国营经济领导下五种经济成分并存的经济制度,其中非社会主义经济在整个国民经济中占很大比重,是主体经济成分。

其中包括:国营经济,是社会主义性质的,合作社经济,是半社会主义性质的,还有私人资本主义经济,个体经济,国家和私人合作的国家资本主义经济。

这些共同构成了新民主主义的经济形态。

(2)政治上,实行工人阶级领导的各个革命阶级联合专政的人民民主专政,民族资产阶级作为一个阶级还存在,并在国家证券中占有一定的地位。

新中国建国之处的人民民主专政属于新民主主义的政权性质。

(3)文化上,实行马克思主义知道下的新民主主义文化,即民族的,科学的,大众的文化。

第四章社会主义改造理论教学目的与要求:通过教学,使学生了解中国社会主义改造的基本理论,并通过对中国社会主义改造主要经验的总结,让学生认识到,上世纪中叶,在我国进行的生产资料私有制的社会主义改造是必要的,也是成功的,代表了当时中国社会先进生产力的发展要求和最广大人民的根本利益。

教学重点:新民主主义社会的性质与特点;党在过渡时期的总路线。

教学难点:生产资料私有制社会主义改造与社会主义改革的历史关联。

教学方法:课堂讲授、多媒体课件、自学阅读教学时间:2学时教学内容:中华人民共和国成立,标志着半殖民地半封建社会的结束和新民主主义向社会主义转变的开始。

新中国成立后仅3年,执政的中国共产党领导全国各族人民,完成了民主革命的遗留任务,恢复了国民经济,巩固了新生的人民共和国,为新民主主义向社会主义的转变提供了历史条件。

1953年6月,党制定了过渡时期总路线。

在总路线的指引下,中国于1956年底成功地完成了生产资料私有制的社会主义改造,从此进入社会主义初级阶段。

这一深刻的社会变革是20世纪中国划时代的历史性巨变,指导这一社会变革实践的社会主义改造理论,以新的内容丰富和发展了马克思主义的理论宝库。

第一节从新民主主义向社会主义的过渡一、新民主主义社会的性质和特点(一)新民主主义社会的性质新民主主义社会是向社会主义转变的“不可转移的、必要的”过渡形式。

它“是属于社会主义体系的和逐步过渡到社会主义社会去的过渡性质的社会”。

即:新民主主义社会不是一个独立的社会形态,而是由新民主主义到社会主义转变的过渡性的社会形态。

(二)新民主主义社会的特点第一、从社会制度看,新民主主义社会是在国营经济领导下的合作社经济、个体经济、私人资本主义经济和国家资本主义经济五种经济成分同时并存的社会;是工人阶级领导的各革命阶级联合专政的社会;是马克思主义指导下的实行新民主主义文化制度的社会。

第二、从社会的主要矛盾看:——1949年10月-1952年底,由于需要完成民主革命的遗留任务,中国社会的主要矛盾实际上并没有发生根本的变化。

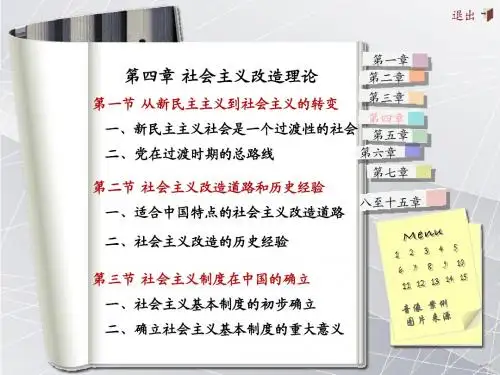

第四章社会主义改造理论第一节从新民主主义到社会主义的转变一、新民主主义社会是一个过渡性的社会:1、新民主主义社会不是一个独立的社会形态,而是由新民主主义到社会主义转变的过渡性的社会形态。

2、新民主主义社会存在五种经济成分。

①社会主义性质的国营经济,②半社会主义性质合作社经济,③农民和手工业的个体经济④私人资本主义经济,⑤国家资本主义经济。

3、新民主主义社会的阶级构成。

主要表现为三种基本的阶级力量:工人阶级、农民阶级和其他小资产阶级、民族资产阶级。

由于社会主义的因素在政治上和经济上都处于领导地位并起着决定作用,因此,新民主主义社会属于社会主义的体系,并必然过渡到社会主义社会。

二、党在过渡时期的总路线1、过渡时期总路线的提出1949年党的七届二中全会提出,使中国“稳步地由农业国转变为工业国,由新民主主义国家转变为社会主义国家”的思想。

1953年6月毛泽东在中央政治局会议上正式提出了过渡时期的总路线。

同年12月形成关于总路线的完整的表述:“从中华人民共和国成立到社会主义改造基本完成,这是一个过渡时期。

党在这个时期的总路线和总任务,是要在一个相当长的时期内,逐步实现国家的社会主义工业化,并逐步实现国家对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

”2、过渡时期总路线的内容这条总路线的内容被概括为“一化三改”。

“一化”即社会主义工业化;“三改”即对个体农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

它们之间相互联系,不可分离,可以比喻为鸟的“主体”和“两翼”。

“一化”是“主体”,“三改”是“两翼”,两者相互促进,相互相成。

这是一条社会主义建设和社会主义改造同时并举的路线,体现了社会主义工业化和社会主义改造的紧密结合,体现了解放生产力与发展生产力、变革生产关系与发展生产力的有机统一。

3、党在过渡时期的总路线反映了历史的必然性:第一,实现社会主义工业化是国家独立和富强的必然要求。

第二,为了实现工业化必须对个体经济和私营资本主义工商业进行社会主义改造。

第四章教学安排的说明章节题目:社会主义改造理论学时分配:4本章教学目的与要求:通过本章教学,使学生了解社会主义改造的历史必然性,理解社会主义改造的总路线和历史经验,懂得我国实现从新民主主义向社会主义转变,走社会主义建设道路是历史选择,只有社会主义能够救中国,社会主义改造的理论是马克思主义基本原理与中国实际相结合的重大成果。

教学重点1、新民主主义社会是一个过渡性质的社会2、关于党在过渡时期总路线的评价问题3、认识社会主义改造和社会主义改革的关系4、适合中国特点的社会主义改造道路及其历史经验5、正确认识社会主义改造过程中出现的失误和偏差6、基本确立社会主义制度的重大意义教学难点1、中国由新民主主义向社会主义过渡的历史必然性2、评价党在过渡时期的总路线3、对资本主义工商业和平赎买的原因4、正确认识社会主义改造过程中出现的事物和偏差课堂教学方案课题名称:第一节从新民主主义到社会主义的转变授课时数:2授课类型(理论课):教学方法与手段(讲授、讨论):教学目的要求:通过本节教学,使学生了解新民主主义社会是一个过渡性质的社会,理解过渡时期的总路线,掌握中国走社会主义道路的历史必然性。

教学重点:1、新民主主义社会是一个过渡性质的社会2、中国走社会主义道路的历史必然性3、如何评价党在过渡时期的总路线教学难点:中国由新民主主义向社会主义过渡的历史必然性教学内容及组织安排:第一节从新民主主义到社会主义的转变一、新民主主义社会是一个过渡性的社会(一)新民主主义社会的性质及其特征从中华人民共和国成立到社会主义改造完成,是我国从新民主主义到社会主义的转变时期,这一时期中国社会的性质是新民主主义社会。

1、新民主主义社会的性质:新民主主义社会不是一个独立的社会形态,而是介于半殖民地半封建社会和社会主义社会之间的过渡性质的社会。

在新民主主义社会中,既有社会主义的因素,又有资本主义的因素。

2、新民主主义社会的特征:新民主主义社会是近代中国由半殖民地半封建社会向社会主义社会过渡的必由之路。

石家庄财经职业学院2018-2019 学年第二学期《毛泽东思想和中国特点社会主义理论系统概论》教课设计所属院系:___基础教育学院___开设院系:___经济贸易学院___讲课专业:电商,国贸,金融,投资任课教师:_____ 王永利 ____石家庄财经职业学院制第 4 次课讲课概略讲课章节第四章、社会主义建设道路初步探究的理论成就经过本章学习是学生认识社会主义道路探究的过程,正确理解社会矛教课目的盾的变化,社会主义工业化建设的思想内容。

重 点难 点我国在社会主义建设道初步探究中获得的正反双方面教训。

在社会主义建设道路探究中所形成得理论成就对稳固社会主义制度,发展中国特点社会主义的意义。

讲课●多媒体教室○公司●讲解课○实训课 学时2地址课 型○机房○实训室○现场○习题课教学过程(教课步骤) 时间分派教课方法教课目的培育学生总第一步:课题导入10min启迪式 结问题的能 力使学生认识第二步:播放视频资料5min课件视频内 我国的社会容主义道路探索。

第三步:讲解理论内容一、初步探究的重要理论成就。

65min 讲解、议论二、初步探究的意义和经验总结。

第四步:小结议论、剖析归社会主义初步探究理论成就的重要意义。

10min纳掌握社会主义道路探究的理论成就培育学生总结归纳的能力作 业:社会主义初步探究阶段的理论成就和社会矛盾的认识?教课反省:教课设计(教课内容)一、基本线索中心内容是毛泽东思想科学系统中的社会主义建设理论。

主要论述以毛泽东为首的第一代党的中央领导集体,在20 世纪 50 年月至 70 年月,环绕着在中国怎样建设社会主义进行的理论探究;同时以苏联经验为借鉴,联合中国自己的社会主义建设的经验,拟订了社会主义经济、政治、文化建设的正确的目标政策。

二、主要内容(一)以苏联经验为借鉴,探究中国自己的社会主义建设道路1、以苏为鉴,马克思主义同中国建设本质相联合的开始马克思主义同中国本质相联合,是一个长久的历史进度。