5图形和数列的变化规律

- 格式:doc

- 大小:37.50 KB

- 文档页数:2

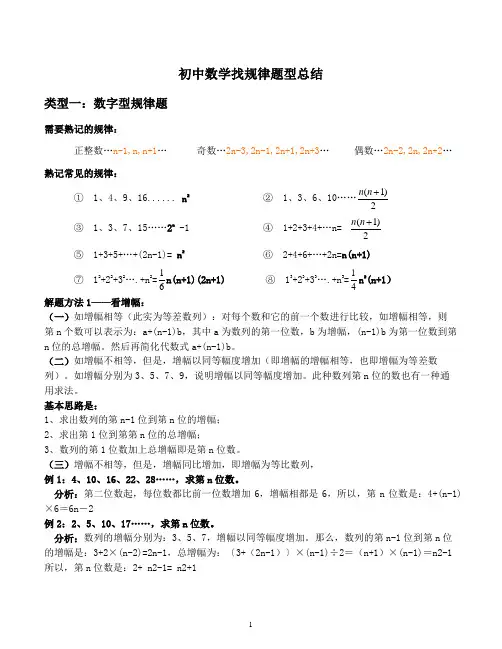

初中数学找规律题型总结类型一:数字型规律题需要熟记的规律:正整数…n-1,n,n+1…奇数…2n-3,2n-1,2n+1,2n+3…偶数…2n-2,2n,2n+2…熟记常见的规律:① 1、4、9、16......n2② 1、3、6、10……(1)2n n+③ 1、3、7、15……2n -1 ④ 1+2+3+4+…n=(1)2n n+⑤ 1+3+5+…+(2n-1)= n2 ⑥ 2+4+6+…+2n=n(n+1)⑦ 12+22+32….+n2=16n(n+1)(2n+1) ⑧ 13+23+33….+n3=14n2(n+1)解题方法1——看增幅:(一)如增幅相等(此实为等差数列):对每个数和它的前一个数进行比较,如增幅相等,则第n个数可以表示为:a+(n-1)b,其中a为数列的第一位数,b为增幅,(n-1)b为第一位数到第n位的总增幅。

然后再简化代数式a+(n-1)b。

(二)如增幅不相等,但是,增幅以同等幅度增加(即增幅的增幅相等,也即增幅为等差数列)。

如增幅分别为3、5、7、9,说明增幅以同等幅度增加。

此种数列第n位的数也有一种通用求法。

基本思路是:1、求出数列的第n-1位到第n位的增幅;2、求出第1位到第第n位的总增幅;3、数列的第1位数加上总增幅即是第n位数。

(三)增幅不相等,但是,增幅同比增加,即增幅为等比数列,例1:4、10、16、22、28……,求第n位数。

分析:第二位数起,每位数都比前一位数增加6,增幅相都是6,所以,第n位数是:4+(n-1)×6=6n-2例2:2、5、10、17……,求第n位数。

分析:数列的增幅分别为:3、5、7,增幅以同等幅度增加。

那么,数列的第n-1位到第n位的增幅是:3+2×(n-2)=2n-1,总增幅为:〔3+(2n-1)〕×(n-1)÷2=(n+1)×(n-1)=n2-1 所以,第n位数是:2+ n2-1= n2+1例3:2、3、5、9,17增幅为1、2、4、8. 解题方法2——标号找规律:通常按照一定的顺序给出一系列量,要求我们根据这些已知的量找出一般规律。

数学图形中的数列规律数学图形中的数列规律指的是逐步发展的数学模式,被数学家们应用于解决各种复杂问题。

从古代开始,人们就在数学中探索和发现新的模式,并将它们运用在实际生活和学术问题中。

今天,数学图形中的数列规律依然是人们常常思考的话题。

数列规律是一种在数学研究中常见的模型,它是指由一定规则所产生的一系列数值。

这些数值按一定顺序落在一条直线上,形成了数学图形中独特的形状。

数学家们通过研究这些规则,逐渐探究出了数列规律的本质,并在此基础上提出了更高层次的数学模型,成为现代数学学科的重要组成部分。

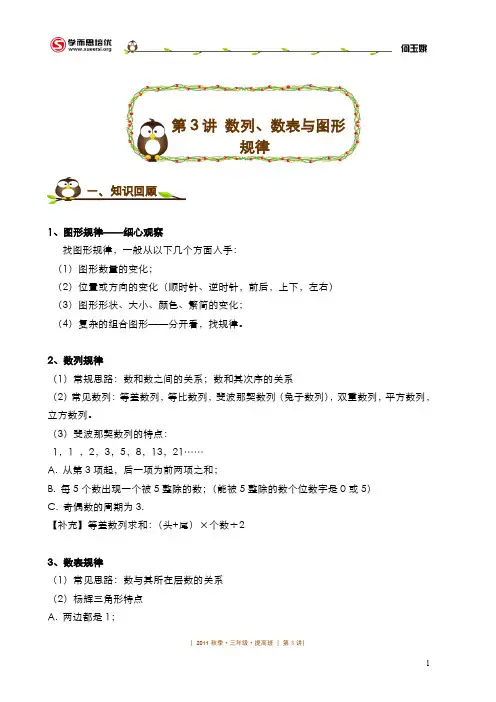

在数学图形中,一些常见的数列规律包括等差数列、等比数列和斐波那契数列三种形式。

等差数列是指每一项的差值都相等的一组数列,例如:1, 3, 5, 7, 每一项之间的差值都是2。

等比数列是指每一项与前一项之间的比值都相等的一组数列,例如:1, 2, 4, 8, 每一项与前一项之间的比值都是2。

斐波那契数列是一种最为著名的数列规律,它由0和1开始,后面的每一项都是前两项的和,例如:0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …这些数列规律在实际应用中起到了极为重要的作用。

例如在金融领域,人们可以利用等差数列和等比数列之间的规律,预测股票价格和利率的变化趋势。

在电信和物流领域,人们可以利用斐波那契数列来优化信号和物流传输的速度和效率,提高运作效益。

此外,数学图形中还有一些有趣的数列规律。

例如:齐次有理函数数列,是指一种特殊的数列,每个数都是两个比值的和。

这种数列的特点是模式复杂、特异性强,而且每项都涉及到分数和开方。

尽管齐次有理函数数列非常难以理解,但在数学研究中却经常被提及。

最后,数学图形中的数列规律虽然看起来单纯,但与其背后所蕴含的理论和数学知识相较,却显得十分微不足道。

数列规律为我们提供了一种更加深入的数学思考和发现方法,向我们展示出了数学在各个领域的广泛运用和无限潜力。

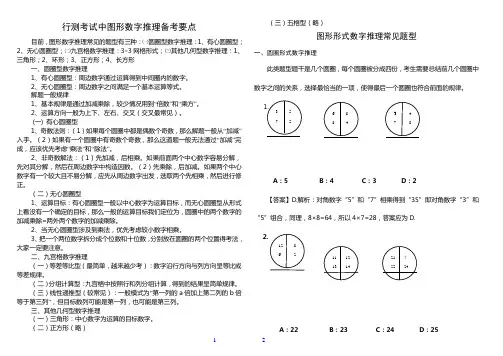

行测考试中图形数字推理备考要点目前,图形数字推理常见的题型有三种:㈠圆圈型数字推理:1、有心圆圈型;2、无心圆圈型;㈡九宫格数字推理:3×3网格形式;㈢其他几何型数字推理:1、三角形;2、环形;3、正方形;4、长方形一、圆圈型数字推理1、有心圆圈型:周边数字通过运算得到中间圈内的数字。

2、无心圆圈型:周边数字之间满足一个基本运算等式。

解题一般规律1、基本规律是通过加减乘除,较少情况用到“倍数”和“乘方”。

2、运算方向一般为上下、左右、交叉(交叉最常见)。

(一) 有心圆圈型1、奇数法则:(1)如果每个圆圈中都是偶数个奇数,那么解题一般从“加减”入手。

(2)如果有一个圆圈中有奇数个奇数,那么这道题一般无法通过“加减”完成,应该优先考虑“乘法”和“除法”。

2、非奇数解法:(1)先加减,后相乘。

如果前面两个中心数字容易分解,先对其分解,然后在周边数字中构造因数。

(2)先乘除,后加减。

如果两个中心数字有一个较大且不易分解,应先从周边数字出发,选取两个先相乘,然后进行修正。

(二)无心圆圈型1、运算目标:有心圆圈型一般以中心数字为运算目标,而无心圆圈型从形式上看没有一个确定的目标,那么一般的运算目标我们定位为,圆圈中的两个数字的加减乘除=两外两个数字的加减乘除。

2、当无心圆圈型涉及到乘法,优先考虑较小数字相乘。

3、把一个两位数字拆分成个位数和十位数,分别放在圆圈的两个位置得考法,大家一定要注意。

二、九宫格数字推理(一)等差等比型(最简单,越来越少考):数字沿行方向与列方向呈等比或等差规律。

(二)分组计算型:九宫格中按照行和列分组计算,得到的结果呈简单规律。

(三)线性递推型(较常见):一般模式为“第一列的a倍加上第二列的b倍等于第三列”,但目标数列可能是第一列,也可能是第三列。

三、其他几何型数字推理(一)三角形:中心数字为运算的目标数字。

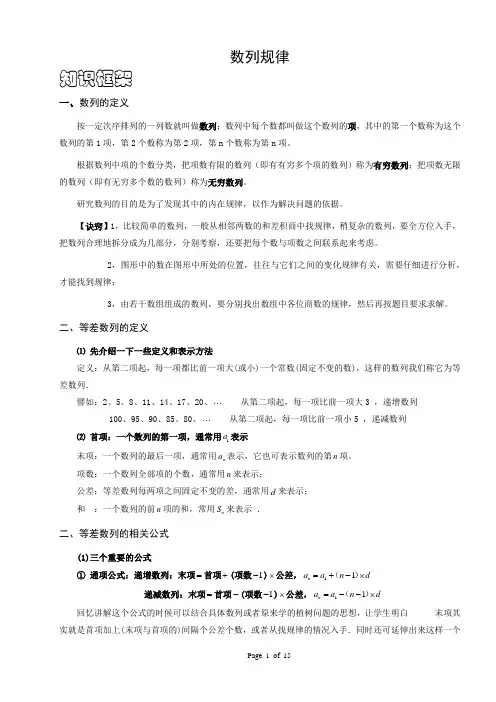

(二)正方形(略)(三)五格型(略)图形形式数字推理常见题型一、圆圈形式数字推理此类题型题干是几个圆圈,每个圆圈被分成四份,考生需要总结前几个圆圈中数字之间的关系,选择最恰当的一项,使得最后一个圆圈也符合前面的规律。

数列规律知识框架一、数列的定义按一定次序排列的一列数就叫做数列;数列中每个数都叫做这个数列的项,其中的第一个数称为这个数列的第1项,第2个数称为第2项,第n 个数称为第n 项。

根据数列中项的个数分类,把项数有限的数列(即有有穷多个项的数列)称为有穷数列;把项数无限的数列(即有无穷多个数的数列)称为无穷数列。

研究数列的目的是为了发现其中的内在规律,以作为解决问题的依据。

【诀窍】1,比较简单的数列,一般从相邻两数的和差积商中找规律,稍复杂的数列,要全方位入手,把数列合理地拆分成为几部分,分别考察,还要把每个数与项数之间联系起来考虑。

2,图形中的数在图形中所处的位置,往往与它们之间的变化规律有关,需要仔细进行分析,才能找到规律;3,由若干数组组成的数列,要分别找出数组中各位商数的规律,然后再按题目要求求解。

二、等差数列的定义⑴ 先介绍一下一些定义和表示方法定义:从第二项起,每一项都比前一项大(或小)一个常数(固定不变的数),这样的数列我们称它为等差数列.譬如:2、5、8、11、14、17、20、从第二项起,每一项比前一项大3 ,递增数列100、95、90、85、80、从第二项起,每一项比前一项小5 ,递减数列⑵ 首项:一个数列的第一项,通常用1a 表示末项:一个数列的最后一项,通常用n a 表示,它也可表示数列的第n 项。

项数:一个数列全部项的个数,通常用n 来表示;公差:等差数列每两项之间固定不变的差,通常用d 来表示; 和 :一个数列的前n 项的和,常用n S 来表示 .二、等差数列的相关公式(1)三个重要的公式① 通项公式:递增数列:末项=首项+(项数1-)⨯公差,11n a a n d =+-⨯() 递减数列:末项=首项-(项数1-)⨯公差,11n a a n d =--⨯() 回忆讲解这个公式的时候可以结合具体数列或者原来学的植树问题的思想,让学生明白 末项其实就是首项加上(末项与首项的)间隔个公差个数,或者从找规律的情况入手.同时还可延伸出来这样一个有用的公式:n m a a n m d -=-⨯(),n m >()② 项数公式:项数=(末项-首项)÷公差+1由通项公式可以得到:11n n a a d =-÷+() (若1n a a >);11n n a a d =-÷+() (若1n a a >). 找项数还有一种配组的方法,其中运用的思想我们是常常用到的. 譬如:找找下面数列的项数:4、7、10、13、、40、43、46 ,分析:配组:(4、5、6)、(7、8、9)、(10、11、12)、(13、14、15)、、(46、47、48),注意等差是3 ,那么每组有3个数,我们数列中的数都在每组的第1位,所以46应在最后一组第1位,4到48有484145-+=项,每组3个数,所以共45315÷=组,原数列有15组. 当然还可以有其他的配组方法.③ 求和公式:和=(首项+末项)⨯项数÷2 对于这个公式的得到可以从两个方面入手: (思路1) 1239899100++++++11002993985051=++++++++共50个101()()()()101505050=⨯=(思路2)这道题目,还可以这样理解:23498991001009998973212101101101101101101101+++++++=+++++++=+++++++和=1+和倍和即,和(1001)1002101505050=+⨯÷=⨯=(2) 中项定理:对于任意一个项数为奇数的等差数列,中间一项的值等于所有项的平均数,也等于首项与末项和的一半;或者换句话说,各项和等于中间项乘以项数.譬如:① 48123236436922091800+++++=+⨯÷=⨯=(),题中的等差数列有9项,中间一项即第5项的值是20,而和恰等于209⨯; ② 65636153116533233331089++++++=+⨯÷=⨯=(),题中的等差数列有33项,中间一项即第17项的值是33,而和恰等于3333⨯.注:找规律问题,答案并不唯一,只要言之成理即可!例题精讲一、 简单数列规律【例 1】 观察下面的数列,找出其中的规律,并根据规律,在括号中填上合适的数.① 2,5,8,11,(),17,20 ② 19,17,15,13,(),9,7 ③ 1,3,9,27,(),243 ④ 64,32,16,8,(),2【考点】简单数列规律【难度】2星【题型】填空【解析】①不难发现,从第2项开始,每一项减去它前面一项所得的差都等于3.因此,括号中应填的数是14,即:11+3=14。

数与式的变化规律在数学中,我们经常会遇到数与式的变化规律。

数与式的变化规律是指数的变化和与之相关的式子的变化之间的关系。

在本文中,我们将探讨数与式的变化规律的几个常见情况,并通过一些例子来加深理解。

一、数列的变化规律数列是指按照一定规则排列的一组数。

数列中每个数称为项,而数列中的规则则被称为变化规律。

常见的数列变化规律有等差数列和等比数列。

1. 等差数列等差数列是指数列中相邻两项之间的差值保持不变的数列。

常用的表示方式为a₁, a₂, a₃, ..., aₙ,其中a₁是首项,aₙ是第n项。

等差数列的通项公式为an = a₁ + (n-1) * d,其中d为公差,表示每项之间的差值。

例如,对于等差数列1, 3, 5, 7, 9,首项a₁为1,公差d为2。

那么该等差数列的第n项通项公式为an = 1 + (n-1) * 2。

2. 等比数列等比数列是指数列中相邻两项之间的比值保持不变的数列。

常用的表示方式为a₁, a₂, a₃, ..., aₙ,其中a₁是首项,aₙ是第n项。

等比数列的通项公式为an = a₁ * r^(n-1),其中r为公比,表示每项与前一项的比值。

例如,对于等比数列2, 4, 8, 16, 32,首项a₁为2,公比r为2。

那么该等比数列的第n项通项公式为an = 2 * 2^(n-1)。

二、代数式的变化规律代数式是由一系列数字和字母以及运算符号组成的式子。

在代数式中,字母表示未知数或变量,而数字则表示常数。

代数式的变化规律描述了代数式中变量与结果之间的关系。

1. 线性变化规律线性变化规律是指代数式中变量与结果之间呈线性关系的变化规律。

线性变化规律通常可以表示为y = kx + b,其中y是结果,x是变量,k和b为常数。

例如,当y表示某物体的距离,x表示时间时,线性变化规律可表示为y = kx + b,其中k代表速度,b代表初始距离。

2. 指数变化规律指数变化规律是指代数式中变量与结果之间呈指数关系的变化规律。

![数列及图形规律(讲课用) [自动保存的]](https://uimg.taocdn.com/1aa6f0f9f90f76c661371a78.webp)

◎教学笔记第2课时找规律(2)▶教学内容教科书P85例3、例4,完成P85“做一做”,P87“练习十九”第2、5题。

▶教学目标1.通过观察、操作、猜测等活动,使学生发现稍复杂的图形、数列与数组的排列规律,并能够根据发现的规律进行推理,确定后续图形或数字的排列方式。

2.在发现规律与应用规律的过程中,培养学生初步的观察能力、数学表征能力与推理能力。

3.通过学习活动,让学生经历发现规律的过程,在发现规律的过程中感受数学之美,培养学生欣赏数学规律美的意识。

▶教学重点引导学生发现并探究数列与数组的变化规律。

▶教学难点理解和掌握数列与数组的排列规律。

▶教学准备课件。

▶教学过程一、复习引入1.课件出示习题。

(1)师:观察前三组图形,你能发现什么规律?【学情预设】预设1:每组图形都由笑脸、心形、五角星和向日葵四个图案组成。

预设2:每个图案沿顺时针旋转,移一个空位。

(2)根据发现的规律指名学生说一说空白格中各个位置上的相应图形。

【设计意图】通过复习图形的变化规律,唤醒学生的经验,激发学生的探究欲望,为学习新知做好准备。

2.揭示课题。

师:今天这节课我们来探究数列和数组中的规律。

[板书课题:找规律(2)]二、探究新知1.探究数列中的变化规律。

(1)课件出示教科书P85例3(1)。

师:观察两组图形,你发现了什么规律?【学情预设】通过观察图形,学生比较容易发现规律。

第一组图形的第一个由3个正方形拼成,第二个由6个正方形拼成,第三个由9个正方形拼成,第四个由12个正方形拼成,每次正方形的个数增加3个。

第二组图形的第一个由11个正方形拼成,第二个由9个正方形拼成,第三个由7个正方形拼成,第四个由5个正方形拼成,每次正方形的个数减少2个。

师:接着该填什么数?【学情预设】学生很容易填出后面的数。

第一组依次填15、18、21;第二组依次填3、1。

(教师适时板书)师:观察两组图形与数的排列规律,你有什么发现?【学情预设】上面一组是依次增加相同的个数,下面一组是依次减少相同的个数。

《数列的变化规律》教学设计教学内容:二年级下册第116页例2教学目标:1、通过一系列的活动,使学生发现数的排列规律,理解新的数列即等差数列。

2、培养学生的观察、归纳及推理水平,激发学生的学习兴趣和探索欲望。

教学重点、难点:理解并发现等差数列的规律,能初步使用规律。

教具准备:课件教学过程:一、引入1、揭题同学们,我们已经能找出藏在图形中的规律,现在老师这里有一排还没有画完的有规律的图形,你能接着画吗?2、猜想:出示:□□□------------ (课件)想一想,猜一猜,你认为接下去会是怎样?二、探究1、学生思考、动手操作,把你认为接下去的图形画出来。

有困难的学生能够采取同桌合作或者求助老师。

2、教师巡视,发现班级中典型的规律。

请学生上台板书。

3、展示成果:(板书)预计学生会出现的有以下几种:①□□□□□□□□□□……-------------------②□□□□□□□□□……-----------------③□□□□□□□□□□□□-----------------④□□□□□□□□□□□□□□-------------------⑤□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□……【备注】若学生没有提出第④种规律,教师能够自己出示,让学生观察其规律。

师:你知道④接着会是几个□?你是怎么想的?4、探索规律(1)根据学生创造的规律由简入繁展开师:瞧,大家画出了这么多条,仔细观察,你看懂了哪些规律?你能说说它们的规律吗?(学生观察,展开讨论,汇报交流)通过观察,你发现同学们创造的规律是怎样的?接下去会是几?你是怎么想的?(2)根据学生的回答,引导学生有意识地把图形转化为数字规律(老师板书)①1、2、3、4……②1、2、1、2、1、2……③1、2、1、3、1、4……④1、2、4、7…………学生依次反馈,师:刚刚,我们把图形转化为数字再寻找规律,你觉得这种方法怎样?师归纳:看来把图形转化为数字去寻找规律比较方便有效。

数学数与形的常见规律数学中的规律是指一定的数学关系或现象,被广泛应用于数学推理、证明、计算等各个领域。

而形的规律则指物体在空间中呈现出的形态、大小、位置等规律性特征。

在数学与形的世界中,许多常见的规律对于我们的学习和生活都具有非常重要的意义。

下面介绍一些常见的数学数与形的规律。

一、数列规律数列是按一定顺序排列的一组数,它们有着很多的规律性。

例如,等差数列,它指的是每一项与它之前的项之差相等的数列,即一个常数d等差数列的通项公式为an=a1+(n-1)d。

另外还有等比数列,它指的是每一项与它之前的项之比相等的数列,即一个公比为q的等比数列的通项公式为an=a1*q^(n-1)。

数学中的数列规律能够帮助我们更好地理解相似问题的意义,并且有助于我们进行推理、计算等操作。

二、平面几何规律在平面几何中,许多物体的规律性特征非常显著。

例如,正方形和正三角形的对称性质,以及圆形的轴对称和中心对称性质等。

此外,还有角、边的计算公式,如勾股定理、正弦定理、余弦定理等。

这些规律不仅有助于我们正确地解决几何问题,更是培养我们观察、推理和解决问题的能力的重要手段。

三、三角函数规律三角函数指的是正弦、余弦、正切等基本三角函数以及它们与模拟函数的各种变化。

三角函数可以用来表示周期函数,还可以用来描述波动等现象。

正弦、余弦、正切等三角函数也有着许多重要的规律性质,如周期性、奇偶性、单调性等。

在学习数学和物理等学科时,三角函数规律起着举足轻重的作用。

四、数学中的对称性规律在数学中,对称性是一种非常重要的规律性特征。

例如,几何图形中的轴对称和中心对称,以及数学中的奇偶性、偶函数和奇函数等,都是对称性规律中的典型代表。

应用对称性规律,我们可以更快地解决各种数学、几何、物理等问题。

五、组合数学规律组合数学是指从集合中选择若干个元素,并按照一定的规则对它们进行排列组合,得到不同的组合方式。

在组合数学中,我们可以经常遇到排列组合问题,如在购物时选择不同的商品搭配、抽卡时的概率计算等。

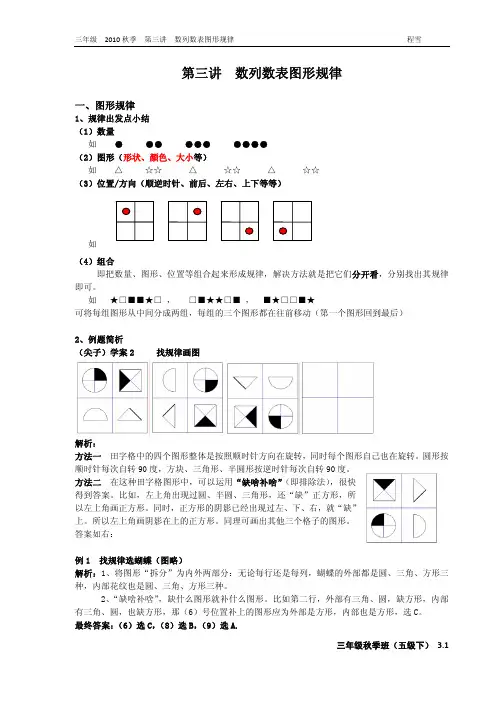

启新教育三年级奥数第六讲找规律二这一讲主要介绍如何发现和寻找图形、数表的变化规律。

例1 观察下列图形的变化规律,并按照这个规律将第四个图形补充完整。

解:观察前三个图,从左至右,黑点数依次为4,3,2个,并且每个图形依次按逆时针方向旋转90°,所以第四个图如右图所示。

观察图形的变化,主要从各图形的形状、方向、数量、大小及各组成部分的相对位置入手,从中找出变化规律。

例2 在下列各组图形中寻找规律,并按此规律在“?”处填上合适的数:解:(1)观察前两个图形中的数可知,大圆圈内的数等于三个小圆圈内的数的乘积的一半,故第三个图形中的“?”=5×3×8÷2=60;第四个图形中的“?”=(21×2)÷3÷2=7。

(2)观察前两个图形中的已知数,发现有10=8+5-3, 8=7+4-3,即三角形里面的数的和减去三角形外面的数就是中间小圆圈内的数。

故第三个图形中的“?”=12+1-5=8;第四个图形中的“?”=7+1-5=3。

例3寻找规律填数:解:(1)考察上、下两数的差。

32-16=16,31-15=16,33-17=16,可知,上面那个“?”=35-16=19,下面那个“?”=18+16=34。

(2)从左至右,一上一下地看,由1,3,5,?,9,…知,12下面的“?”=7;一下一上看,由6,8,10,12,?,…知,9下面的“?”=14。

例4寻找规律在空格内填数:解:(1)因为前两图中的三个数满足:256=4×64,72=6×12,所以,第三图中空格应填12×15=180;第四图中空格应填169÷13=13。

第五图中空格应填224÷7=32。

(2)图中下面一行的数都是上一行对应数的3倍,故43下面应填43×3=129;87上面应填87÷3=29。

1 / 52 / 5例5在下列表格中寻找规律,并求出“?”:解:(1)观察每行中两边的数与中间的数的关系,发现3+8=11,4+2=6,所以,?=5+7=12。

图形和数列的变化规律教案及练习题本资料为woRD文档,请点击下载地址下载全文下载地址2.9.2图形和数列的变化规律课型新授使用人主备人修改人教学内容:人教版义务教育课程标准试验教科书二年级下册第九单元第116页例2和练习二十三的3、4题。

教学目标:.让学生发现、探究图形和数字的排列规律,通过比较,从而理解并掌握找规律的方法,培养学生的观察和操作能力。

2.培养学生的推理能力,并能合理、清楚地阐述自己的观点。

3.培养学生发现和欣赏数学美的意识。

重点、难点:、教学重点:引导学生理解图形和数字的对应关系。

2、教学难点:引导学生理解图形和数字的对应关系,并结合图形的变化规律,发现相应的数字变化规律,很好地实现从图形变化规律的认识过渡到数字变化规律的认识上来。

教学准备:主题挂图、正方形卡片若干、小黑板教学过程一、复习旧知,揭示课题(出示小黑板)师:小朋友们仔细观察上图,你能发现什么规律呢?生自由交流、汇报。

生活中许多事物都是有规律的。

今天我们继续学习“找规律”。

(板书课题)二、探索交流,解决问题(一)教学例2(出示主题挂图)1、独立思考:你能看出这些图形的排列规律吗?2、组内交流:这些图形的排列规律是什么?拿出学具摆一摆,并在小组内互相说一说。

3、谁来告诉大家这些图形的规律是什么?全班反馈。

生1:第二个图形比第一个多了1个,第三个比第二个多了2个,第四个比第三个多了3个,第五个比第四个多了4个。

4、横线上应填几?再往后你会摆吗?应摆几个?为什么?(引导学生说出:根据正方形个数的特点填写:1+1=2,2+2=4,4+3=7,7+4=11,最后一个肯定是11+5=16,所以应摆16个。

)5、生2:太多了,摆起来太麻烦了,我想换种方式表示。

(用数字形式表示),2,4,7,11,16,(),()接下去你会怎么填?6、请学生独立完成,全班交流,并说说你的想法(板书数列的变化规律:)(二)模仿创造:你能仿照例2的规律自己创造出一些拥有这些规律的图形吗?、独立思考创造。

找规律(一)我们在三年级已经见过“找规律”这个题目,学习了如何发现图形、数表和数列的变化规律。

这一讲重点学习具有“周期性”变化规律的问题。

什么是周期性变化规律呢?比如,一年有春夏秋冬四季,百花盛开的春季过后就是夏天,赤日炎炎的夏季过后就是秋天,果实累累的秋季过后就是冬天,白雪皑皑的冬季过后又到了春天。

年复一年,总是按照春、夏、秋、冬四季变化,这就是周期性变化规律。

再比如,数列0,1,2,0,1,2,0,1,2,0,…是按照0,1,2三个数重复出现的,这也是周期性变化问题。

下面,我们通过一些例题作进一步讲解。

例1 节日的夜景真漂亮,街上的彩灯按照5盏红灯、再接4盏蓝灯、再接3盏黄灯,然后又是5盏红灯、4盏蓝灯、3盏黄灯、……这样排下去。

问:(1)第100盏灯是什么颜色?(2)前150盏彩灯中有多少盏蓝灯?分析与解:这是一个周期变化问题。

彩灯按照5红、4蓝、3黄,每12盏灯一个周期循环出现。

(1)100÷12=8……4,所以第100盏灯是第9个周期的第4盏灯,是红灯。

(2)150÷12=12……6,前150盏灯共有12个周期零6盏灯,12个周期中有蓝灯4×12=48(盏),最后的6盏灯中有1盏蓝灯,所以共有蓝灯48+1=49(盏)。

例2 有一串数,任何相邻的四个数之和都等于25。

已知第1个数是3,第6个数是6,第11个数是7。

问:这串数中第24个数是几?前77个数的和是多少?分析与解:因为第1,2,3,4个数的和等于第2,3,4,5个数的和,所以第1个数与第5个数相同。

进一步可推知,第1,5,9,13,…个数都相同。

同理,第2,6,10,14,…个数都相同,第3,7,11,15,…个数都相同,第4,8,12,16…个数都相同。

也就是说,这串数是按照每四个数为一个周期循环出现的。

所以,第2个数等于第6个数,是6;第3个数等于第11个数,是7。

前三个数依次是3,6,7,第四个数是25-(3+6+7)=9。

部编版小学二年级数学下册全册易错题总结一、错例目录1.解决问题1.1.1运用加法和减法两步计算解决问题……………………………………… (***)41.1.2运用加法和减法两步计算解决问题………………………………………(***)51.1.3运用加法和减法两步计算解决问题……………………………………… (***)61.2用小括号的两步计算…………………………………………………………(***)71.3用乘法和减法两步计算解决问题……………………………………………(***)82.表内除法(一)2.1.1用2—6的乘法口诀求商…………………………………………………(***)102.1.2用2—6的乘法口诀求商…………………………………………………(***)122.2用除法解决问题………………………………………………………………(***)142.3用乘法和除法两步计算解决问题……………………………………………(***)152.4四则混合运算…………………………………………………………………(***)163.图形与变换3.1锐角、钝角的特征……………………………………………………………(***)193.2在方格纸上平移图形的方法…………………………………………………(***)204.表内除法(二)4.1用7、8、9的乘法口诀求商…………………………………………………(***)224.2求一个数是另一个数的几倍…………………………………………………(***)234.3.1涉及乘、除两步计算的问题………………………………………………(***)244.3.2涉及乘、除两步计算的问题………………………………………………(***)264.3.3涉及乘、除两步计算的问题………………………………………………(***)335.万以内数的认识5.1千以内数的读写………………………………………………………………(***)355.2万以内数的读写………………………………………………………………(***)365.3.1万以内数的大小比较………………………………………………………(***)375.3.2万以内数的大小比较………………………………………………………(***)385.4.1近似数………………………………………………………………………(***)395.4.2近似数………………………………………………………………………(***)406.克与千克6.1.1克和千克的认识……………………………………………………………(***)416.1.2克和千克的认识……………………………………………………………(***)436.1.3克和千克的认识……………………………………………………………(***)446.2.1运用克和千克的知识解决问题……………………………………………(***)456.2.2运用克和千克的知识解决问题……………………………………………(***)467.万以内的加法和减法(一)7.1三位数加、减三位数估算……………………………………………………(***)487.2用万以内的加法和减法解决问题……………………………………………(***)498.统计8.1复式统计表……………………………………………………………………(***)519.找规律9.1图形和数列的变化规律………………………………………………………(***)53二、原始错例二年级下册典型错例◆典型错题题目:停车场上原来停有小轿车 24 辆, 大客车 18 辆, 后来开走了 9 辆(4 辆小轿车, 5 辆大客车), 你可以提出什么问题? 怎样解答?错解1:共有几辆车? 列式:24+18-9=33(辆)错解2:还剩几辆车? 列式:24-9=15( 辆) 18-9=9( 辆) 15+9=24(辆)◆原因分析1.问题与解答不相符,出现张冠李戴的错误现象。