浅谈接触网无交叉道岔调整要领

- 格式:doc

- 大小:44.00 KB

- 文档页数:4

客专接触网线岔设置方式及调整浅析摘要:我国铁路客运专线建设逐年加快,动车速度的提高对接触网与受电弓平顺过渡的需求越加严格,接触网线岔作为铁路客运专线的薄弱环节,是影响高速动车组受电弓平稳安全滑过正线以及进出侧线的关键设施,对铁路客运专线运行安全起着关键作用。

关键词:接触网线岔无交叉1.前言接触网本质是高压电力输电线,主要服务于客运专线列车受电弓,客运专线对侧向通过速度有较高要求,良好匹配的接触网与受电弓越发重要,受电弓在铁路股道间接触网平稳过渡成为电气化施工及运营维护的重难点之一,对接触网线岔按不同种类对布置方式及调整要点进行分析,对接触网建设施工及后期维护运营均具有一定帮助。

2.接触网线岔种类接触网线岔根据设计的两股道接触线是否交叉分为交叉和无交叉线岔,铁路客运专线因其道岔通过速度较高往往在与正线交叉道岔上方接触网按无交叉方式对线岔进行布置,其他侧线交叉道岔上方的接触网采用交叉形式对线岔进行设计布置,一般以18号道岔为界,其中无交叉形式线岔布置按照道岔型号不同布置为接触网两组悬挂无交叉和三组悬挂无交叉形式线岔,其中三组悬挂采用锚段关节过渡又称为第三辅助锚段无交叉线岔。

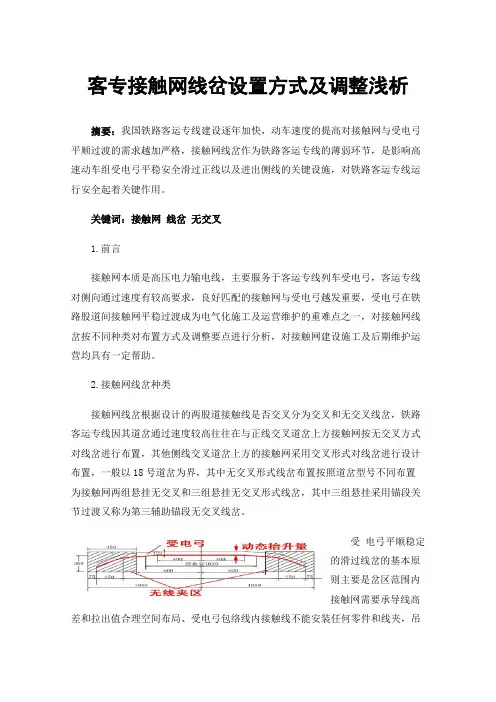

受电弓平顺稳定的滑过线岔的基本原则主要是岔区范围内接触网需要承导线高差和拉出值合理空间布局、受电弓包络线内接触线不能安装任何零件和线夹,吊弦线夹除外,其中无线夹区是接触网线岔布局非常关键的区域,下图为无线夹区示意图。

图1 无线夹区示意图动车行驶至道岔区段范围时受电弓会同时滑过正线与侧线股道接触线,此时正侧股道接触线必须位于受电弓的同侧半有效工作区内。

动车运行中列车受电弓具有特定的动态抬升设计以保证弓网正常接触取流,这样就可能引起受电弓滑板与存在倾斜角度的线夹或零部件发生碰撞,从而导致刮弓或钻弓事故发生,所以接触网在基于动态抬升的受电弓与横向摆动等情况上设立无线夹区。

即上图列车受电弓动态抬升高度200mm及受电弓中心至两侧600~1050mm范围空间。

接触网道岔调整探析摘要:重载铁路是我国铁路建设的又一发展方向,道岔作为铁路线路的关键设备,起着极为重要的作用。

本文具体论述了重载铁路的道岔调整。

关键词:重载铁路;道岔;调整社会的进步,经济的快速发展,推动了我国交通事业的迅猛发展,重载铁路成为了交通运输中的重要组成部分。

一、道岔概述道岔是一种使机车车辆从一股道转入另一股道的线路连接设备,也是轨道的薄弱环节之一,通常在车站、编组站大量铺设。

道岔的使用可充分发挥铁路线路的通过能力,即使是单线铁路,铺设道岔,修筑一段大于列车长度的叉线,就可对开列车。

因此,道岔在铁路线路上的作用极为重要。

二、我国重载道岔发展现状我国重载铁路以大秦、朔黄等煤炭运输通道为代表,大轴重、高密度和大运量是其“三大特征”,其行车密度和年运量远超过国外。

我国重载铁路一般采用75kg/m钢轨,区间钢轨设置1:40的轨底坡,其造价低、易于更换,受到工务维修部门普遍认可,其中SC559型和研线9804型两种12号固定辙叉单开道岔应用较多。

在重载道岔研究方面,我国对重载铁路运营特点专项研究少,道岔设计采用常规技术,道岔制造采用常规工艺,造成道岔伤损多,关键部件寿命短,更换频繁;道岔型号设计少,例如只有一种75kg/m的18号可动心轨单开道岔,没有固定型18号道岔。

在实际重载铁路运营实践中,固定型辙叉更适用于重载运输。

20世纪末,随着既有铁路提速和运量提高,对道岔提出了更高要求,针对延长道岔使用寿命,我国进行了针对性研究,近年来,在重载道岔领域取得了一定的成果。

1、研制了几种制造辙叉心轨、60AT轨和60kg/m钢轨的合金钢材料,例如用于制造合金钢辙叉心轨的奥贝体材料、用于制造道岔尖轨和钢轨组合辙叉的贝氏体钢轨。

贝氏体尖轨寿命长于普通钢轨制造的尖轨。

2、研制的60-12、75-12等系列合金钢组合辙叉与高锰钢整铸辙叉相比寿命长,性价比高,目前发展到第二代翼轨加强型合金钢辙叉。

合金钢辙叉和高锰钢辙叉的市场竞争促使企业铸造工艺升级,使高锰钢整铸辙叉的使用寿命由20世纪80年代末的3000万t提高到现在的近1亿t。

高速铁路无交叉线岔检调原理及方法摘要:接触网的线岔是关系行车安全的关键设备之一,接触网在道岔区的平面布置,即要做到结构简单、便于检修调整、维护工作量少,又能满足接触网系统硬点、弹性等指标,保证受电弓从正线高速通过,从正线进入侧线、从侧线进入正线等过程中的行车安全和供电质量。

道岔处接触网的平面布置取决于道岔类型、受电弓工作宽度、受电弓的动态运行轨迹(最大摆动量和最大抬升量)。

经对宁杭高铁现场测量复核发现,因线路建设阶段施工原因,宁杭高铁站场存在大量道岔柱定位不标准的无交叉线岔,且非标准无交叉线岔检调在日常检修中缺少规范标准及技术支持,不利于日常检修及设备安全。

本文参照标准18号无交叉线岔检调标准,通过对无交分线岔运行特性进行分析,对非标准无交叉线岔日常检修提出检调方法。

关键词:宁杭高铁;无交叉线岔1 绪论1.1前言在电气化铁道上运行的列车通过道岔时,要进入两组或三组接触悬挂并存的接触网区。

道岔区接触网布置的研究集中在合理布置几组接触悬挂的空间位置,既要做到结构简单、便于检修调整、维护工作量少,又要能够满足接触网系统硬点、弹性等指标,保证受电弓从正线高速通过、从侧线进入正线等过程中的行车安全和供电质量。

1.2道岔区接触网布置类型道岔处接触网的平面布置取决于道岔类型、受电弓工作宽度、受电弓的动态运行轨迹(最大摆动量和最大抬升量)。

随着高速铁路建设的蓬勃发展,列车运营速度不断提高,通过对世界各国道岔区接触网布置的研究和借鉴,不断摸索道岔区接触网布置方式,逐渐形成我国的技术体系。

道岔处接触网布置方式主要分为交叉和无交叉方式,无交叉方式分为两支无交叉和带辅助锚段的三支无交叉布置方式。

2 18号无交叉线岔工作原理2.1 18#道岔简介宁杭高铁正线与侧线相交的道岔一般采用18#道岔。

如图1所示:道岔全长L=69.00m,前端长度A=31.729m,后端长度B=37.271m,半径R=1099.2825m。

受电弓平面示意图2.3 无交叉线岔工作原理2.3.1 动车组正线高速通过。

接触网无交叉线岔施工工法接触网无交叉线岔施工工法一、前言接触网是供电车辆动力集电的设备,其设计和施工至关重要。

传统的接触网施工中,岔线与主线交叉的位置容易引起事故,加大了维护难度。

为了解决这个问题,接触网无交叉线岔施工工法应运而生。

本文将详细介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例。

二、工法特点接触网无交叉线岔施工工法最大的特点是通过合理设计和精确施工,实现了岔线与主线无交叉。

这种设计减少了交叉处的接触问题,并且降低了事故发生的概率。

此外,该工法还具有施工周期短、施工成本低、使用寿命长等特点。

三、适应范围接触网无交叉线岔施工工法适用于城市轨道交通、高速铁路、普速铁路等各种类型的电气化铁路工程。

尤其对于车流量大、道路交叉密集的城市轨道交通工程,该工法可以更好地改善接触网的性能,提高运行的安全性和稳定性。

四、工艺原理接触网无交叉线岔施工工法的核心原理是通过合理的设计和施工,使岔线与主线无交叉。

具体来说,施工工艺需要结合实际工程,采取合适的技术措施,确保交叉处的接触问题得到解决。

这需要对施工工法与实际工程之间的联系进行分析和解释,以便读者了解该工法的理论依据和实际应用。

五、施工工艺接触网无交叉线岔施工工法涉及多个施工阶段,包括基础施工、主线施工、岔线施工、连接施工等。

在每个施工阶段,都需要严格按照设计要求进行操作,确保施工过程中的每一个细节都得到解决。

详细描述施工过程中的每一个细节,让读者了解施工工艺的具体操作。

六、劳动组织为了保证施工的顺利进行,需要合理的劳动组织。

这包括施工队伍的编组、劳动力的配备、工作任务的分配等。

通过合理的劳动组织,可以提高施工效率,确保施工工期得到控制。

七、机具设备接触网无交叉线岔施工工法需要一系列的机具设备来支持施工工艺的实施。

这些机具设备包括起重机、钻机、焊接设备等。

详细介绍这些机具设备的特点、性能和使用方法,让读者了解其在施工中的作用。

接触网无交叉线岔施工工法接触网无交叉线岔施工工法一、前言接触网无交叉线岔施工工法是一种广泛应用于铁路交通领域的施工工艺,旨在确保接触网无交叉线岔运行正常、安全稳定。

该工法具有许多特点,适用范围广泛,并已经得到了广泛的实际应用和认可。

二、工法特点该施工工法具有以下特点:1. 优化设计:通过细致的设计,减少交叉线岔点,使接触网线路布置更合理,减少了施工难度和时间。

2. 高效施工:采用模块化构件和标准化作业流程,使施工过程更加高效,缩短了施工周期。

3.工艺成熟:经过多年实践和总结,工法成熟可靠,能够确保施工质量和效果。

4. 安全可靠:施工过程中充分考虑安全因素,采取严格的安全措施,确保施工的安全可靠。

5. 经济合理:施工工法经济合理,节约材料和人力资源,降低了施工成本。

三、适应范围接触网无交叉线岔施工工法适用于各种轨道交通线路,特别是高速铁路和城市轨道交通线路。

不仅适用于新线路的建设,也适用于既有线路的改造和维护。

四、工艺原理接触网无交叉线岔施工工法与实际工程之间的联系主要体现在以下几个方面:1. 接触网线路设计:通过优化设计,减少交叉线岔点,使施工过程更加简化和高效。

2. 施工技术措施:采用模块化构件和标准化作业流程,确保施工质量和效果。

3. 施工顺序和进度安排:根据工程实际情况,合理安排施工顺序和进度,确保施工过程的连续性和顺利进行。

五、施工工艺接触网无交叉线岔施工工法的施工过程详细描述如下:1. 前期准备:包括现场勘察、设计方案制定和材料准备等。

2. 施工准备:包括施工人员组织、机具设备调配和安全措施制定等。

3. 输电线路安装:按照设计要求和施工规范,进行托架、导线、绝缘子等线路设备的安装。

4. 接触网安装:按照设计要求和施工规范,进行接触线的安装和接地装置的安装。

5. 联动装置安装:按照设计要求和施工规范,进行联动装置的安装和调试。

6. 轨枕和道床安装:进行轨枕和道床的安装,确保接触网线路的牢固和稳定。

浅谈接触网无交叉线岔调整线岔调整是接触网施工中的一个难点,也是车站施工不同于区间施工的关键点。

合武线设计行车时速为250 km/h,接触网采用全补偿弹性链型悬挂,承力索张力20KN,接触线张力25KN,正线道岔采用1/18型号道岔,接触网采用无交叉式线岔。

一、道岔概述根据道岔用途一般分为单开道岔和复式交分道岔。

根据道岔的型号分有1/9、1/12、1/18、1/30、1/38等型号。

其中1/9和1/12道岔一般用于车站站线、专用线、低速区段的车站正线、机务段、车辆段等对行车速度要求不高的地方。

1/18、1/30、1/38道岔一般用于车站正线和高速线路的线路所等。

1/18道岔直向速度250km/h,侧向速度80km/h;1/30、1/38道岔直向速度250km/h,侧向速度140km/h。

二、道岔上方的接触网布置道岔处接触网的平面布置取决于道岔类型和受电弓的宽度,有交叉式线岔和无交叉式线岔两种。

采用交叉式线岔时,两接触线工作支在道岔处交叉,这也是接触网常用的布置方式。

当设计行车时速不大于160 km/h时,1/9、1/12道岔采用交叉式线岔。

当设计行车时速为250 km/h及以上,且侧向行车速度在80 km/h以下时,1/18、1/30、1/38采用无交叉式线岔。

无交叉线岔使两接触线相互平行,其方式类似于锚段关节内的接触网平面布置。

平行接触线的工作区段内两接触线是不交叉的。

只有当道岔较小且受电弓宽度允许接触线平行时才可实现无交叉。

一般在设计行车时速250 km/h及以上,侧向行车速度低于80 km/h,且受电弓有效工作范围不小于1200mm时,1/18道岔采用无交叉式线岔。

三、无交叉式线岔调整一般情况下只有1/18道岔才采用无交叉式线岔,因此本文仅对1/18道岔进行探讨。

1、道岔定位情况根据设计院提供资料,无交叉式线岔采用三根道岔定位柱来对道岔处接触网进行悬挂定位。

标准道岔定位柱为,在岔前方向线间距约190mm处一根定位柱,在岔后方向线间距423mm和1388mm处各一根定位柱。

浅析接触网高速无交叉线岔发表时间:2011-07-12T13:07:35.983Z 来源:《中国科技教育·理论版》2011年第3期供稿作者:李增辉[导读] 道岔定位是接触网施工中的一个关键环节。

李增辉洛阳铁路信息工程学校河南洛阳 471002摘要道岔定位是接触网施工中的一个关键环节,本文就1/18号可动心轨高速单开道岔(简称18号道岔)的结构特征、安装、调整等进行分析。

关键词高铁接触网普通线岔无交叉线岔在铁路的站场上,站线、侧线、到发线总是并入正线的。

如果线路设一个道岔,那么接触网就必须设一个线岔。

就像道岔的形式多种多样,线岔的形式也是多种多样的。

目前,在我国的普通线路上使用的是普通交叉线岔,而在武广、郑西、京沪客专等高速铁路接触网上,除部分交叉线岔外,大多数都采用高速无交叉线岔。

无交叉线岔就是在道岔处,正线和侧线两组接触网悬挂无相交点。

无交叉线岔的优点是正线和侧线两组接触线既不相交、不接触,也没有线岔设施,因此既不会产生刮弓事故,也没有因线岔形成的硬点,提高了接触网悬挂的弹性均匀性,从而保证在高速行车时,消除了打弓、钻工及刮弓的可能性。

下面就目前正在使用的1/18号可动心轨高速单开道岔(简称18号道岔)进行简要分析。

一、18号道岔的结构特征:18号道岔用于中间站正线与到发线之间的连接。

道岔全长为L=69.00m,前端长度a=31.729m,后端长度b =37.271m。

道岔侧股平面线形选用圆曲线与直线相切的连接方式。

二、无交叉线岔的布置原理:道岔处接触网的平面布置取决于道岔类型、受电弓工作宽度以及受电弓的动态运行轨迹(最大摆动量和最大抬升量)。

1、无线夹区的确定:对于350km/h的正线,接触线的变化坡度为0。

侧线由于速度较低,其坡度的变化应考虑受电弓在正线和侧线转换运行时,任何方向都应满足始触区范围内无线夹。

在距线路中心600-1050mm范围为无线夹区,在此区域内接触线不得安装任何线夹,包括定位线夹、吊弦线夹、电连接线夹等。

浅谈关于接触网无交分高速线岔的原理及应用基于我国的电气化铁路开始向高速化发展的现状,人们相应的提高了对接触网的性能的要求,而能够对高速电气化铁路产生影响的线岔,作为接触网性能中最为关键的部分,也需要提高其自身的质量。

随着我国电气化铁路的运行速度不断提高,电力机车在行进过程中受电弓动态抬升的作用就越大,这极易导致铁路在运输过程中发生交通安全事故。

标签:接触网;无交分线岔;原理;应用随着我国经济发展的不断加速,人们对交通运输的速度与安全性方面都提出了更高的要求,再加上我国的人口基数大,人群较为密集,做好交通运输工作就显得尤为必要。

我国大交通运输近年来发展取得了一定的成果,而在交通运输业激烈的竞争面前,高速电气化铁路因其具有快速、承载量大、经济和便利等优势成为了国家重点研究与发展的目标。

然而,由于高速铁路在行驶过程中存在打弓的现象,因此,安全性有着一定的欠缺。

1 接触网无交分线岔的工作原理无交分线岔主要是指正线和侧线的接触点在电气化铁路的岔道悬挂处的平面上不相交,这样做能够使铁路的接触悬挂点具有更加均匀的弹性,由于两支线路间没有接触和交叉设施,因此能够有效降低铁路弓网与悬挂物之间的碰撞,降低铁路事故的发生频率。

下面以铁路机车从正线和侧线两种通过方式来介绍接触网无交分线岔的工作原理。

1.1 机车从正线通过的工作原理当电气化铁路机车从正线高速通过时,机车的电弓不仅要和接触网的正线进行接触,与侧线也要进行接触。

在电弓的中心线与侧线之间相距1325毫米时侧线与受电弓之间是不会接触的。

然而,当电气化铁路机车开进始触区的范围之内时,受电弓会与侧线接触,与此同时受电弓由于其自身的弧度问题会致使正线的接触线升高,这时机车的交叉吊弦会相应的将侧线抬高,并逐步滑到受电弓上,达到电气铁路机车的受电弓在同时接触正线和侧线时的平滑过渡[1]。

之后机车正常前行,侧线将逐步脱离受电弓,而只留下正线在接触线上滑行,很好的实现了在岔道时受电弓的完美过渡。

高速铁路 42#道岔接触网调整要点分析摘要:42#道岔接触网采用第三组辅助悬挂式无交叉线岔进行过渡,辅助线与正线和侧线分别形成关节式过渡,使机车可以安全、平稳、高速通过。

该布置方式速度适应性好,弓网性能佳。

本文通过分析该接触网布置方式的工作原理和结构特点,结合京沈客专实践,提出42#道岔接触网调整要点,进一步提高安装工艺。

关键词:高速铁路;接触网;42#道岔;调整要点0引言新通客专、赤喀客专引入京沈客专对列车通过速度要求较高,因此新民站、喀左站正线道岔采用42#道岔,该道岔正线通过速度为350 km/h,侧线最大通过速度为160 km/h。

本文通过分析42#道岔接触网的和结构特点,平、立面布置方式及工作原理,对42#道岔接触网调整提出一些建议。

1结构特点42#道岔接触网由正线、侧线和辅助线组成,接触网之间相互独立、无线岔设备,为无交叉可高速通过线岔。

带辅助线悬挂的无交叉形式是在正线接触悬挂和侧线接触悬挂之间引入第三组辅助悬挂,辅助线与正线和侧线分别形成关节式过渡,起到机械分段和电气绝缘的作用。

42#道岔接触网在岔心附近始终与受电弓接触,动车组从正线上高速通过道岔时,受电弓在任何情况下均不与侧线的接触线接触;从侧线进入或驶出时,增加第三支辅助锚段,形成关节式过渡,使受电弓能从侧线与正线滑行中实现平稳高速通过,减少受电弓与接触线的冲击,避免发生刮弓现象,弓网平稳性与电气绝缘关系得到优化,弓网性能更佳。

2平、立面布置图1为42#道岔接触网平、立面布置示意图。

道岔定位点处正线接触线和侧线接触线分别位于各自线路中心的外侧,辅助悬挂接触线位于正线线路中心和侧线线路中心之间,道岔定位支柱设置在道岔开口线间距970 mm处。

正线接触线的拉出值为150 mm,侧线接触线的拉出值为200 mm,道岔定位支柱处辅助接触线抬高量为150 mm;岔前第1根支柱处辅助接触线拉出值为50 mm,侧线接触线抬高量为300 mm,正线接触线抬升量为150 mm;由于侧线通过速度较高,为避免正线接触线与辅助接触线之间产生的“屋脊”导致受电弓通过时受到破坏性冲击,岔心前后第1根支柱之间的跨距不宜小于45 m(推荐48 m)。

无交叉线岔施工调整方法谢海棠(中铁建电气化局集团第四工程有限公司湖南长沙410116)摘要:本文主要针对高速铁路18号无交叉线岔,从线岔的参数设计和工作原理上入手,结合接触悬挂的弓网关系,阐述高速铁路18号无交叉现场施工调整方法。

关键词:高速铁路;18号无交叉线岔;弓网关系;施工调整中图分类号:U225文献标识码:A 文章编号:1673-0038(2015)50-0225-02引言随着国内外电气化铁路的高速发展,速度的提升对弓网关系的要求更加严格。

线岔作为接触网关键部位之一,对高速电气化铁路的安全运行有着举足轻重的作用。

线岔调整是接触网施工中的一个难点,也是弓网关系控制的关键点。

大西线设计行车时速为250km/h ,接触网采用全补偿弹性链型悬挂,正线道岔采用1/18型号道岔,接触网采用无交叉式线岔。

本文就1/18无交叉线岔的工作原理和施工调整做个简单的介绍。

1无交叉线岔布置方式和工作原理1.1无交叉线岔布置方式1/18无交叉道岔共设两个道岔定位柱,一个转换柱,其原理类似于三跨锚段关节。

标准定位:道岔柱定位柱A 设在道岔开口方向距理论岔心25m 左右,即两线间距1400mm 处;道岔定位柱B 设在道岔开口反方向距离理论岔心15m ,即两线间距150mm处。

侧线接触线过道岔柱A 、道岔柱B 后,由转化柱C 抬高下锚。

道岔定位柱A 、B 和转换柱C 均采用双腕臂悬挂形式,即正线与侧线接触网单独悬挂,在温度变化时可纵向自由移动,互不干扰。

具体如图1。

1.2无交叉线岔工作原理了解1/18无交叉线岔工作原理,我们要先了解清楚受电弓结构和道岔始触区。

大西线采用1950型弓,其受电弓轮廓如图2。

计算可知1950/2﹢75=1050(mm ),1050-450=600(mm )。

对于宽度为1950mm 的受电弓,道岔始触区范围为600 1050mm 。

1.2.1正线高速通过时工作原理列车在正线上高速行使时,通过道岔时保持高速通过。

浅谈接触网无交叉线岔调整

线岔调整是接触网施工中的一个难点,也是车站施工不同于区间施工的关键点。

合武线设计行车时速为250 km/h,接触网采用全补偿弹性链型悬挂,承力索张力20KN,接触线张力25KN,正线道岔采用1/18型号道岔,接触网采用无交叉式线岔。

一、道岔概述

根据道岔用途一般分为单开道岔和复式交分道岔。

根据道岔的型号分有1/9、1/12、1/18、1/30、1/38等型号。

其中1/9和1/12道岔一般用于车站站线、专用线、低速区段的车站正线、机务段、车辆段等对行车速度要求不高的地方。

1/18、1/30、1/38道岔一般用于车站正线和高速线路的线路所等。

1/18道岔直向速度250km/h,侧向速度80km/h;1/30、1/38道岔直向速度250km/h,侧向速度140km/h。

二、道岔上方的接触网布置

道岔处接触网的平面布置取决于道岔类型和受电弓的宽度,有交叉式线岔和无交叉式线岔两种。

采用交叉式线岔时,两接触线工作支在道岔处交叉,这也是接触网常用的布置方式。

当设计行车时速不大于160 km/h时,1/9、1/12道岔采用交叉式线岔。

当设计行车时速为250 km/h及以上,且侧向行车速度在80 km/h以下时,1/18、1/30、1/38采用无交叉式线岔。

无交叉线岔使两接触线相互平行,其方式类似于锚段关节内的接触网平面布置。

平行接触线的工作区段内两接触线是不交叉的。

只有当道岔较小且受电弓宽度允许接触线平行时才可实现无交叉。

一般在设计行车时速250 km/h及以上,侧向行车速度低于80 km/h,且受电弓有效工作范围不小于1200mm时,1/18道岔采用无交叉式线岔。

三、无交叉式线岔调整

一般情况下只有1/18道岔才采用无交叉式线岔,因此本文仅对1/18道岔进行探讨。

1、道岔定位情况

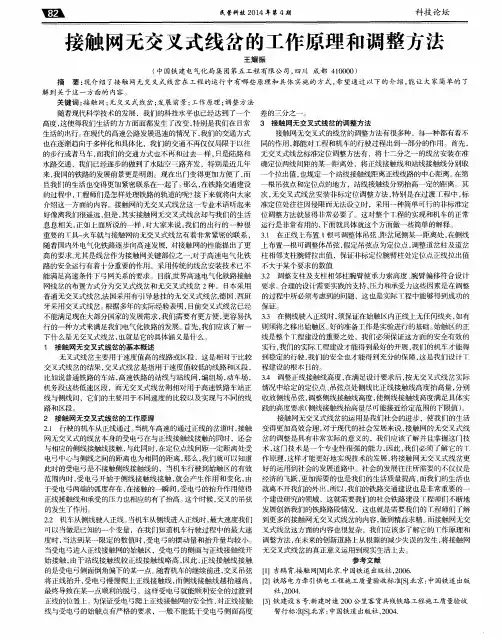

根据设计院提供资料,无交叉式线岔采用三根道岔定位柱来对道岔处接触网进行悬挂定位。

标准道岔定位柱为,在岔前方向线间距约190mm处一根定位柱,在岔后方向线间距423mm和1388mm处各一根定位柱。

如下图所示:

标准定位的A、D型道岔柱定位点处正线拉出值-250mm,侧线拉出值+300mm,正线腕臂为抬高支,侧线腕臂为平支;B、E型道岔柱定位点处正线拉出值+100mm,侧线拉出值+200mm,正线腕臂为抬高支,侧线腕臂为平支;C、F型道岔柱定位点处正线拉出值-200mm,侧线锚支对正线水平间距200mm,正线腕臂为平支,侧线腕臂为抬高支。

当正线为弹性链型悬挂时,A、D型道岔柱不使用弹性吊索。

在A、D型道岔柱处侧线比正线接触线抬高20mm,在B、E型道岔柱处正线接触线比正线接触线抬高50mm,在C、F型道岔柱处侧线比正线抬高450mm。

在B、E型道岔柱向A、D型道岔柱处的第一根吊弦处采用交叉吊弦,即正线承力索在此悬挂侧线接触线,侧线承力索交叉悬吊正线接触线,交叉吊弦与其它吊弦的间距仍按正常取值。

交叉吊弦安装在始触区前方550-600mm处,两吊弦间距2m。

2、无交叉线岔调整工艺

道岔调整前,确认两支承导线均已架设到位,且线索张力满足设计要求,并根据腕臂偏移曲线将承力索调整到位,定位装置安装完毕,接触线线面正确。

无交叉式线岔调整从正线开始,由中锚方向开始至道岔处根据设计拉出值和接触线高度对接触悬挂进行调整,确保中锚至道岔处

的弹性吊索、整体吊弦、定位装置、电连接等安装到位(合武线正线采用弹性链型悬挂,简单链型悬挂无弹性吊索)。

在A、D道岔定位柱处接触线高度比前一悬挂点抬高约20mm,在B、E道岔定位柱处接触线高度比A、D道岔定位柱前一悬挂点抬高40-60mm,在C、F 道岔定位柱处按照接触线允许坡度和坡度变化率对接触线高度进行调整。

对正线调整完后,紧接着对侧线进行调整,由中锚向下锚方向进行调整,确保定位装置、整体吊弦、电连接等安装到位。

接下来对线岔进行调整,如果有分段绝缘器,需先将分段绝缘器安装到位,同时道岔电连接也安装到位。

先从A、D道岔定位柱处进行调整,复核该处正线和侧线的拉出值和接触线高度,调整侧线的接触线高度,使该处侧线接触线比正线接触线在同一水平面上高20mm。

接着,以该处接触线高度为基准,向B、E道岔定位柱处进行调整,导高逐渐抬高,至道岔始触区范围内侧线比正线抬高50mm,复核并调整该处的拉出值,安装交叉吊弦,再次对该处接触线高度进行复核并调整,达到道岔始触区范围内侧线比正线抬高50mm的要求。

从B、E道岔柱向C、F道岔柱处的调整,和普通关节一样进行调整,至C、F道岔柱处,侧线非支抬高450mm,如果侧线在此处不下锚,还经过另一道岔,则此处非支抬高根据受电弓的抬升量进行调整,当行车时速为250km/h时抬高300mm。

再次检查复核道岔的各项数据是否符合设计要求。

3、注意事项

1)道岔调整前要复核道岔定位柱的位置,是否为标准定位。

若定位柱为非标或误差较大时,要复核道岔始触区,确保在始触区范围内没有除吊弦线夹外其他任何线夹或设备。

2)道岔始触区的定义为正线接触线相对于侧线线路中心拉出值550—1050mm,侧线接触线相对于正线线路中心拉出值550—1050mm的综合范围内。

它是一个立面空间而不是平面空间。

3)在B、E道岔定位柱处,侧线接触线比正线接触线抬高50mm 是在始触区范围内,至非支处的抬高应从始触区外再开始抬高。

4)交叉吊弦宜安装在正线接触线距侧线线路中心550mm处,在道岔开口方向安装的吊弦为侧线承力索悬挂正线接触线;另一交叉吊弦安装在道岔的闭口方向,为正线承力索悬挂侧线接触线。

5)在始触区范围内,两支接触线必须在两条线路中心之间。

6)在道岔调整前应将分段绝缘器、道岔电连接等设备安装齐全,避免安装设备后使接触线高度产生变化而造成重复调整。

四、总结

通过在合武线对1/18道岔的无交叉式线岔进行调整,使我对交叉式线岔和无交叉式线岔有了充分的了解。

弄清了无交叉式线岔的原理和平面布置,再进行调整就很简单了。

和关节式分相一样,用关节来替代交叉式线岔,从而提高正线接触网的性能以提高行车速度。

通过对无交叉式线岔的调整,也使我明白了一个道理,不管多么复杂的东西只要弄懂了它的原理,一切都会变得简单明了。

以上是个人在施工中的一点心得,不对之处敬请批评指正。