9民国时期的社会习俗变化

- 格式:ppt

- 大小:3.79 MB

- 文档页数:25

民国时期的风俗习惯与节日庆典民国时期是中国历史上重要的时期,许多传统的风俗习惯与节日庆典在这个时期形成和发展。

这些风俗习惯和节日庆典代表了民国时期人们的生活方式和文化传统。

本文将从三个方面进行探讨,分别是生活习惯、婚俗与丧葬习惯以及传统节日庆典。

一、生活习惯1. 礼仪之邦民国时期,礼仪文化在社会生活中扮演着重要角色。

人们注重仪表和态度,在社交场合对他人表示尊重。

在饮食方面,人们追求饮食文明,讲究菜肴的烹饪技巧和食用礼仪。

而在家庭生活中,尊敬长辈、照顾子女是当时的家庭价值观念。

2. 时尚与娱乐民国时期,随着社会的进步和文化的繁荣,人们开始注重时尚和娱乐。

时尚服装和化妆成为当时社交场合的重要元素。

此外,人们经常参加各种娱乐活动,如戏剧、音乐会、舞会等,以放松身心并增进社交关系。

3. 文化兴盛在民国时期,文化领域蓬勃发展。

文人墨客们重视文学、书法、绘画等艺术表达,他们的作品反映了当时社会的风貌和人们的生活态度。

另外,读书和学习成为青年人追求的目标,他们通过阅读丰富自己的知识和世界观。

二、婚俗与丧葬习惯1. 婚俗习惯在民国时期,婚俗习惯严格遵循礼仪,强调婚姻的神圣和家庭的重要性。

婚礼通常在酒楼或大宅举行,亲友齐聚祝贺。

新郎需穿着礼服,新娘则穿着嫁衣,整个过程需要经历迎亲、拜堂、交杯酒等环节,以表示双方家庭的情感交流和婚姻的祝福。

2. 丧葬习惯在丧葬习俗方面,民国时期人们非常注重送葬礼仪和祭祀仪式。

丧礼通常会在离世者家中或丧家举行,亲友前来吊唁并悼念逝者。

葬礼中,亲属会为逝者献花、祭拜,以示对逝者的敬重和思念。

此外,人们在丧葬期间要遵守丧期,以示对逝者的尊敬和怀念。

三、传统节日庆典1. 春节春节是中国最重要的传统节日,民国时期也是人们最热烈庆祝的时刻之一。

人们将家中打扫一新,张贴春联、挂灯笼,整个家庭会团聚在一起共度佳节。

同时,人们还会进行丰富多样的庆祝活动,如舞龙舞狮、放鞭炮、走亲访友等。

2. 清明节清明节是中国传统的祭祖节日,也是寄托哀思和缅怀逝者的日子。

民国时期的社会风俗的变迁[摘要]:辛亥革命胜利后成立了资产阶级共和国——中华民国,这在整个中国的历史上具有十分重大的意义,它不仅结束了延续260多年的清王朝的统治,而且宣告了长达2000余年的封建帝制的灭亡.民国时期是社会大发展,社会大变革时期,风俗的演进也进入转型的阶段。

国人的衣食住行,生活习俗都发生了飞跃的变化。

本文将从衣食住行和婚丧嫁娶这五个方面来介绍民国时期社会风俗的变化。

[关键字]:民国风俗旗袍妇女解放民国时期民俗研究开始于20世纪初期,在发端和发展过程中,涌现出一大批杰出的民俗学学者。

仅以风俗研究而言,就有尚秉和的《历代社会风俗事物考》,杨荫深的《衣冠服饰》,陈东原的《中国妇女生活史》等。

可以肯定的说,民国时期的民俗学专著较之以往任何一个时代都要多样、深刻,为以后民俗学者的“田野作业”起到示范作用。

陈学华和徐吉军编著的《中国风俗通史(民国卷)》就对民国时期各民族的饮食,住,行进行了详细的研究。

民国时期女权运动兴起,女性社会地位提高比较明显,在社会风俗变化中具有重要地位。

因此,围绕女性婚恋嫁娶而展开的民国社会风俗研究将会越来越全面。

一、民国时期社会风俗变革的背景1.外部因素20世纪初,世界被瓜分完毕,亚非拉绝大多数国家和地区在经济上都成为资本主义世界经济体系的一部分,资本主义世界市场最终形成。

鸦片战争后,列强们蜂涌进入中国,他们带来的不仅仅是西方的商品和资本,同时也把西方的思想、文化带到了中国,中国古老而保守的传统文化遭受着西方文明的冲击。

2.内部因素(1)政治因素还在20世纪初期,资产阶级就认识到社会习俗与政治的相互关系,认识到改良社会习俗政治进步中的作用,所以他们得出一种共识,那就是改良风俗必须成为社会全面变革而一部分,必须把政治改革和移风易俗结合起来。

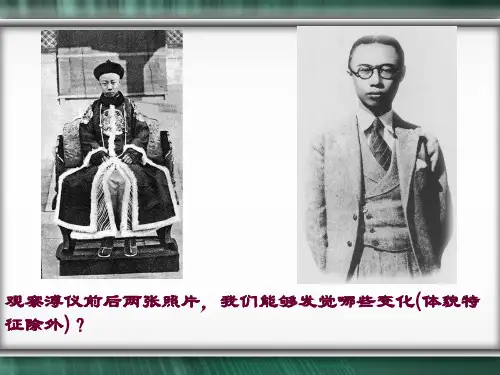

有的把改革发饰、服饰习俗作为推翻清王朝的组成部分,这样就强调了风俗改良的政治意义。

这种将移风易俗政治化的思路和做法,在民国时期得到继承和发展。

第八单元《近代经济、社会生活与教育文化事业的发展》单元测试题一、选择题(每小题只有一个正确答案)1.报纸是我们获取信息、了解社会的传媒工具之一。

其紧密结合社会生活,很快发展为全国著名的大报,被誉为“中国大众传播媒体的先驱”的报纸是()A.《中外纪闻》 B.《国闻报》 C.《民报》 D.《申报》2.1940年,徐悲鸿创作了一幅巨作,借一个寓言故事表达中华民族团结一心、坚韧不拔,打败日本侵略者的坚定决心。

你知道该寓言故事的主人公是谁吗()A.夸父 B.女娲 C.愚公 D.精卫3.有一位新国民,戴一顶自由帽,穿一套文明装,着一双进步靴,走过了交通路,来到模范街,踏进公益会,说几句义务话。

这一新国民形象的描述反映了()A.社会生活的近代化 B.礼仪风俗的简洁化 C.民间服饰的西洋化 D.民族经济的工业化4.通过学习京师大学堂的开办和科举制度的废除,我们可以()A.知道近代科学技术方面的重要成就 B.感受中国人民反抗侵略的斗争精神C.认识中国共产党成立的历史意义 D.了解近代新式教育的情况5.1872年,《申报》在上海创办,在它有关圣诞节的报道中,经常使用“外国冬至”、“西国冬至”、“洋冬至”等字样,这一现象反映出当时社会()A.对侵略者的厌恶 B.中西交融的情形 C.全盘西化的态度 D.天朝上国的心理6.用作品反映民族精神、激励全国抗战的《黄河大合唱》的曲作者和以画马见长的画家分别是()A.冼星海齐白石 B.聂耳徐悲鸿 C.冼星海徐悲鸿 D.聂耳侯德榜7.下列说法错误的一项是()A.解放区内的文艺工作者有丁玲、赵树理等B.鲁迅抗战时期创作了大量历史剧C.冼星海的《黄河大合唱》发出了对中华民族英勇抗战的怒吼D.聂耳的代表作品是《义勇军进行曲》8.近代以来,我国民族工业的发展历程曲折又缓慢。

主张实业救国,被誉为“状元实业家”的是()A.周学熙 B.张謇 C.严复 D.侯德榜9.跪拜礼有损人格。

我国废除这一礼节,代之以文明简单的鞠躬、握手礼,是在()A.鸦片战争后 B.洋务运动后 C.戊戌变法后 D.辛亥革命后10.旗袍在20世纪二三十年代成为中国城市女性的时尚着装。

民国时期的社会风俗的变迁[摘要]:辛亥革命胜利后成立了资产阶级共和国——中华民国,这在整个中国的历史上具有十分重大的意义,它不仅结束了延续260多年的清王朝的统治,而且宣告了长达2000余年的封建帝制的灭亡.民国时期是社会大发展,社会大变革时期,风俗的演进也进入转型的阶段。

国人的衣食住行,生活习俗都发生了飞跃的变化。

本文将从衣食住行和婚丧嫁娶这五个方面来介绍民国时期社会风俗的变化。

[关键字]:民国风俗旗袍妇女解放民国时期民俗研究开始于20世纪初期,在发端和发展过程中,涌现出一大批杰出的民俗学学者。

仅以风俗研究而言,就有尚秉和的《历代社会风俗事物考》,杨荫深的《衣冠服饰》,陈东原的《中国妇女生活史》等。

可以肯定的说,民国时期的民俗学专著较之以往任何一个时代都要多样、深刻,为以后民俗学者的“田野作业”起到示范作用。

陈学华和徐吉军编著的《中国风俗通史(民国卷)》就对民国时期各民族的饮食,住,行进行了详细的研究。

民国时期女权运动兴起,女性社会地位提高比较明显,在社会风俗变化中具有重要地位。

因此,围绕女性婚恋嫁娶而展开的民国社会风俗研究将会越来越全面。

一、民国时期社会风俗变革的背景1.外部因素20世纪初,世界被瓜分完毕,亚非拉绝大多数国家和地区在经济上都成为资本主义世界经济体系的一部分,资本主义世界市场最终形成。

鸦片战争后,列强们蜂涌进入中国,他们带来的不仅仅是西方的商品和资本,同时也把西方的思想、文化带到了中国,中国古老而保守的传统文化遭受着西方文明的冲击。

2.内部因素(1)政治因素还在20世纪初期,资产阶级就认识到社会习俗与政治的相互关系,认识到改良社会习俗政治进步中的作用,所以他们得出一种共识,那就是改良风俗必须成为社会全面变革而一部分,必须把政治改革和移风易俗结合起来。

有的把改革发饰、服饰习俗作为推翻清王朝的组成部分,这样就强调了风俗改良的政治意义。

这种将移风易俗政治化的思路和做法,在民国时期得到继承和发展。

441民国初期东北物质生活习俗的嬗变段 妍(东北师范大学马克思主义学院,吉林长春130024) 摘要:民国初期东北区域的衣食住行等物质生活方式与内容发生了一系列变迁。

这是帝国主义势力的侵略与东北地区资本主义经济发展的结果。

这一变迁呈现出被动性、不平衡性以及变异性等特点,并在客观上对东北近代社会发展产生一定影响。

关键词:民国初期;东北;物质生活习俗;变化中图分类号:K258 文献标识码:A 文章编号:0257-0246(2009)04-0144-05民国初期的东北社会风俗呈现新旧交替、中西交汇的态势。

作为中华风俗变迁的一个支流,其变迁的脉搏与全国大体一致,但也一定程度地显现出特殊性。

这主要源于当时东北政治、经济、文化、社会环境与中原地区的差异。

从外来的冲击力来看,甲午战争后,伴随东北各商埠的开放,日本势力开始渐渐进入营口、丹东等开埠口岸。

日俄战争后,在日本势力进入满洲铁路附属地以及旅顺、大连等城市,俄国势力进入北满中东铁路沿线以及哈尔滨等地的同时,西方现代生活方式也随即进入这些城市和地区,给当地带来一股趋新之风。

且这一时期关内移民的大规模涌入,亦给这片黑土地带来异乡的风习,与土著居民原有的社会生活与文化发生碰撞与交融。

铁路沿线城市率先受到影响,进而逐渐辐射到其他市县乡村,人们的生活习俗与观念均在发生潜移默化的改变。

本文试利用地方志与报刊史料,对民国初期东北地区的物质生活习俗进行历史考察,以期揭示其变迁的主要特点及其影响。

一、民国初期东北物质生活习俗变迁概况 第一,衣。

民国时期东北民众的穿着打扮日趋新化、洋化,追求新式和展现自我的服饰逐渐成为主流。

首先体现在衣料的变化上。

人们在对西服产生兴趣的同时,对近代机器工艺生产的衣料愈发偏爱。

据《庄河县志》记载:“较高生活,衣服原料以细布及绸缎、呢绒为多。

”①哈尔滨松花江对岸的呼兰县“毛织品颇盛行,半属舶来物,利权外溢,识者忧之;而服洋服、履革履者亦日多”②。

初三历史社会生活的变化试题答案及解析1.电视台拍摄了一部反映我国近代人们社会生活的电视剧,以下镜头不正确的是()A.人们坐在家中读报纸B.男主角上街被剪掉了辫子C.剧中人物穿着中山装、西服、新式旗袍D.人们见面就叩头,口中称着“大人”、“老爷”【答案】D【解析】本题主要考查中国近代社会生活的变迁。

四个选项中D选项人们见面就叩头,口中称着“大人”“老爷”是不正确的,因为辛亥革命后,民国政府已经废除了这些有损人格的礼节和称呼,代之以鞠躬、握手礼和“先生”“君”等称呼。

故答案选D。

【考点】人教新课标八年级上册•经济和社会生活•社会生活的变迁2.有一位新国民,戴一顶自由帽,穿一套文明装,着一双进步靴,走过了交通路,来到了模范街,踏进了公益会,说几句义务话。

这一新国民形象的描述反映了()A.社会生活的近代化B.礼仪风俗的简洁化C.民间服饰的西洋化D.民族经济的工业化【答案】A【解析】本题考查的是近代社会生活变化的内容。

辛亥革命的兴起,使民主共和的观念深入人心,民国政府为了改变愚昧落后的习俗,颁布了一系列法令,使社会习俗逐渐得到改变。

材料中这一新国民形象正反映了这一现象的变化。

故答案选:A【考点】人教新课标八年级上册·经济和社会生活·社会生活的变化3.阅读材料,结合所学知识回答。

材料一:“洋人”、“洋务”、“洋布”、“洋行”、“洋楼”、“洋炉”等“洋”族词日益增多,在19世纪中期至20世纪上半期,是它的鼎盛时期,……有400多个。

”——黄河清《“洋”族词的兴衰》材料二:革除“老爷”、“大人”等前清官场的称呼……。

男人剪了辫子,女人裹脚大大减少……。

——按历史《教师教学用书》(八年级上册)整理材料三:2005年的美国财经记者莎拉发现,自己家里的鞋、袜子、玩具、台灯等用品都产自中国,其他普通美国家庭亦大多如此。

——《离开中国制造的一年》⑴根据材料一和材料二,概括中国社会发生变化的表现(不得照抄原文),并简要说明变化的原因。

第九课民国时期的社会习俗变化预习导学1._____________后,辫子的去留成为从新除旧的标志。

_______________成立后,孙中山通令全国各地男子限期剪辫。

2.进入民国后,男子除了传统的袍褂外,还可以身着___________和_____________;女子则流行穿____________。

3.称谓变化:1912年3月,孙中山以临时大总统的名义发布命令,废除清朝官场上的“____________”“____________”称呼,官员之间以“_____________”相称,民间称“____________”或“____________”。

意义:用______________的平等代替_______________的不平等,意义深远,影响遍及社会各个角落。

4.礼节变化:民国成立后,专门制定了“____________”,其核心内容是以_____________和____________代替跪拜等旧式礼节。

与此同时,中外人士交往开始使用西方的_________________。

意义:反映了礼节上的____________观念已为____________观念所取代。

作业练习1.有人作诗说:“大半旗装改汉装,宫袍裁作短衣裳,脚跟形势先融化,说道莲钩六寸长”此诗主要反映的历史现象是()A.提倡节俭B.易服、禁止缠足C.倡导反清革命D.倡导全盘西化2.“先生”是社会交往中最常用的称谓,中华民国时颁布法令革除“大人”“老爷”等称呼,还规定民间普通称呼改为“先生”或“君”,这一变革体现了()A.中国开始与国际流行接轨 B.中华民国政府想标新立异以示与清政府的区别C.资产阶级追求平等的愿望D.称呼更简洁明了3.电视台拍摄了一部反映我国辛亥革命后人们社会生活的电视剧,以下镜头不符合历史史实的是()A.人们坐在家中看报纸B.男主角上街被剪掉了鞭子C.剧中人物穿着中山装D.人们见面就叩头,口中称着“老爷”“大人”4.以下不属于民国政府期间社会习俗方面巨大变化的是()A.强令男子剪掉辫子B.中山装成为那时最具特色的服装C.女子强制缠足D.革除“大人”、“老爷”等前清官场的称呼。

中国历史上的民国与传统节日中国历史上的民国时期,是从1912年至1949年的一个重要阶段。

这个时期的社会变革对中国传统节日的庆祝方式和意义产生了一定影响。

本文将从春节、清明节、端午节和中秋节四个传统节日出发,探讨民国时期中国人对这些节日的庆祝方式和民间习俗的变化。

一、春节春节是中国传统节日中最重要的节日之一,也是中国农历新年的开始。

民国时期,虽然国家政权发生了变迁,但春节在人们生活中的地位并未动摇。

除了家庭聚会、贴年画、放鞭炮、吃团圆饭等传统习俗外,民国时期还出现了一些新的庆祝方式,如庙会和游园活动。

在庙会上,民众可以品尝传统小吃、观看各种民间艺术表演,并参加各种传统游戏,这些都成为了春节期间不可或缺的一部分。

二、清明节清明节是中国传统的祭祖节日,也是民国时期人们对先人缅怀的重要时刻。

传统的祭祖活动是家庭成员前往祖墓,向祖先敬献食物、烧纸钱,表达对祖先的思念和尊敬。

在这个时期,由于社会动荡和生活节奏的变化,一些人可能无法亲自前往祖坟,于是就在故居或者公共的祭祀场所祭奠祖先。

此外,清明节还有踏青郊游的传统,民国时期人们也会利用这个假期外出游玩或登山。

三、端午节端午节是纪念屈原的传统节日,也是民国时期盛大的传统节日之一。

在民国时期,端午节的庆祝方式有了一些改变。

传统的龙舟竞渡活动得到了更多的关注和发展,人们开始在江河湖海组织规模宏大的龙舟比赛,并观看各种精彩的表演。

此外,端午节期间还有一项特殊的食品,即粽子。

民国时期的粽子制作技艺逐渐精细起来,同时口味上也增加了一些创新,比如咸粽和甜粽的种类更为丰富。

四、中秋节中秋节是中国传统的团圆节日,也是民国时期人们重要的节日之一。

在这一节日里,家人团聚共庆,赏月、品尝月饼成为了必不可少的传统活动。

和其他节日一样,民国时期的中秋节也对一些庆祝方式进行了改变。

比如,人们开始在团圆之时玩游戏、猜灯谜,增加了节日的欢乐气氛。

总结中国历史上的民国时期对传统节日的庆祝方式和意义产生了一定的影响。