缺氧缺血性脑病恢复期临床路径

- 格式:xls

- 大小:13.50 KB

- 文档页数:6

脑病科临床路径实施计划方案文档1.引言2.实施计划方案2.1前期准备2.1.1专家团队组建:组建由脑病科医生、护士长和药剂师等专业人员组成的临床路径团队,确保医疗团队的多专业参与。

2.1.2文献调研:针对脑病领域的最新研究成果和临床指南,进行全面的文献调研,为临床路径的制定提供科学依据。

2.1.3制定目标:明确脑病科临床路径的实施目标,如提高疾病的治疗效果、缩短住院时间、降低医疗费用等。

2.2临床路径制定2.2.1确定适应症:确定适合脑病科临床路径的患者群体,如脑卒中患者、脑肿瘤患者等。

2.2.2制定流程:根据患者的病情和治疗需求,制定包括入院评估、诊断治疗、康复护理等环节的详细流程。

2.2.3制定标准:明确脑病科临床路径各个环节的操作标准,如入院评估时要求进行神经系统检查、诊断治疗时要求规范使用药物等。

2.2.4定期修订:脑病科临床路径应根据临床实践和最新研究成果进行定期修订,保证其科学性和有效性。

2.3推广实施2.3.1培训医务人员:通过举办培训班、组织研讨会等方式,向医务人员普及脑病科临床路径的相关知识和操作技能。

2.3.2建立宣传机制:利用宣传栏、电子屏幕等媒体宣传脑病科临床路径的优势和成果,增强医务人员的推广意识。

2.3.3建立监测机制:建立脑病科临床路径的监测指标和评价体系,定期评估实施效果,发现问题及时改进。

2.4实施效果评估2.4.1数据收集:建立数据收集机制,收集与脑病科临床路径相关的数据,如住院时间、病情恶化率等。

2.4.2数据分析:对收集到的数据进行分析,评估脑病科临床路径的实施效果,如治疗效果的改善、医疗成本的降低等。

2.4.3结果评估:根据数据分析的结果,评估脑病科临床路径对患者治疗效果和卫生经济的影响,以确定其实施效果。

3.结束语脑病科临床路径的实施计划方案是确保该路径的落地和推广的重要保障。

通过前期准备、临床路径制定、推广实施和实施效果评估等环节的有序进行,可以有效提高脑病患者的治疗效果,降低医疗成本,提高医疗资源利用率。

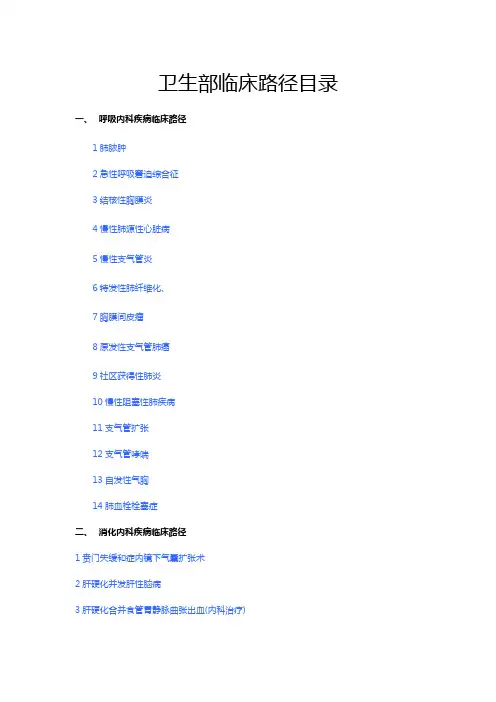

卫生部临床路径目录一、呼吸内科疾病临床路径1肺脓肿2急性呼吸窘迫综合征3结核性胸膜炎4慢性肺源性心脏病5慢性支气管炎6特发性肺纤维化、7胸膜间皮瘤8原发性支气管肺癌9社区获得性肺炎10慢性阻塞性肺疾病11支气管扩张12支气管哮喘13自发性气胸14肺血栓栓塞症二、消化内科疾病临床路径1贲门失缓和症内镜下气囊扩张术2肝硬化并发肝性脑病3肝硬化合并食管胃静脉曲张出血(内科治疗)4经内镜胆管支架置入术5溃疡性结肠炎〔中度〕6上消化道出血7十二指肠溃疡出血8胃溃疡合并出血〔药物治疗〕9内镜下胃息肉切除术10胆总管结石11胃十二指肠溃疡12反流性食管炎13大肠息肉14轻症急性胰腺炎15肝硬化腹水三、神经内科疾病临床路径1病毒性脑炎2成人全面惊厥性癫痫持续状态3肌萎缩侧索硬化4急性横贯性脊髓炎5颈动脉狭窄6颅内静脉窦血栓形成7视神经脊髓炎8亚急性脊髓联合变性9短暂性脑缺血发作10脑出血11吉兰巴雷综合症12多发性硬化13癫痫14重症肌无力四、心内科疾病临床路径1房性心动过速2肥厚型心肌病3肺动脉高压4风湿性二尖瓣狭窄〔内科〕5主动脉夹层6肾血管性高血压治疗7心房颤抖介入治疗8原发性醛固酮增多症9阵发性室上性心动过速介入治疗10不稳定性心绞痛介入治疗11慢性稳定性心绞痛介入治疗12急性非ST段抬高性心肌梗死介入治疗13急性左心功能衰竭14病态窦房结综合征15持续性室性心动过速16急性ST段抬高心肌梗死五、血液内科疾病临床路径1骨髓增生异常综合症2慢性髓细胞白血病3慢性淋巴细胞白血病4弥漫大B细胞淋巴瘤5血友病A6自身免疫性溶血性贫血7特发性血小板减少性紫癜8急性早幼粒细胞白血病9初治APL10 完全缓解的APL六、肾内科疾病临床路径1Ⅰ型新月体肾炎血浆置换治疗2腹膜透析并发腹膜炎3急性肾盂肾炎4急性药物过敏性间质性肾炎5终末期肾脏病常规血液透析治疗6慢性肾脏病贫血7终末期肾脏病8狼疮性肾炎行肾穿刺活检9急性肾损伤10IgA肾病行肾穿刺活检七、内分泌疾病临床路径1垂体催乳素瘤2原发性骨质疏松症3原发性甲状腺功能减退症4尿崩症5原发性甲状旁腺机能亢进症6 1型糖尿病7 2型糖尿病8 嗜铬细胞瘤/副神经节瘤9库欣综合征10 Graves病八、普通外科疾病临床路径1甲状腺癌2结肠癌3胃癌4胃十二指肠溃疡5急性乳腺炎6直肠息肉7门静脉高压症8. 腹股沟疝9下肢静脉曲张10血栓性外痔11急性单纯性阑尾炎12结节性甲状腺肿13乳腺癌九、神经外科疾病临床路径1颅骨凹陷性骨折2创伤性急性硬脑膜下血肿3创伤性闭合性硬膜外血肿4颅骨良性肿瘤5大脑中动脉动脉瘤6颈内动脉动脉瘤7高血压脑出血8大脑半球胶质瘤9大脑凸面脑膜瘤10三叉神经良性肿瘤11椎管内神经纤维瘤12颅前窝底脑膜瘤13颅后窝脑膜瘤14垂体腺瘤15小脑扁桃体下疝畸形16三叉神经痛17慢性硬脑膜下血肿十、骨科疾病临床路径2肱骨髁骨折3尺骨鹰嘴骨折4尺桡骨干骨折5股骨髁骨折6髌骨骨折胫腓骨干骨折7股骨下端骨肉瘤8青少年特发性脊柱侧凸9退变性腰椎管狭窄症10强直性脊柱炎后凸畸形11胸椎管狭窄症12股骨头坏死13髋关节发育不良14髋关节骨关节炎15膝内翻16膝关节骨关节炎17腰椎间盘突出症18颈椎病19重度膝关节骨关节炎20股骨颈骨折21胫骨平台骨折22踝关节骨折十一、泌尿外科疾病临床路径1肾癌2肾盂癌3输尿管癌4前列腺癌5肾上腺无功能腺瘤6睾丸鞘膜积液7精索鞘膜积液8精索静脉曲张9肾癌10膀胱肿瘤11良性前列腺增生12肾结石13输尿管结石十二、胸外科疾病临床路径1肋骨骨折合并血气胸2漏斗胸3非侵袭性胸腺瘤4肺良性肿瘤5纵膈良性肿瘤6食管裂孔疝7支气管扩张症8气管恶性肿瘤9食管平滑肌瘤和纵膈恶性畸胎瘤 10贲门失缓和症11自发性气胸12食管癌13支气管肺癌十三、心外科疾病临床路径1法洛四联症2主动脉瓣病变3升主动脉瘤4房间隔缺损5 室间隔缺损6动脉导管未闭7冠状动脉粥样硬化性心脏病8风湿性心脏病二尖瓣病变十四、妇科疾病临床路径1子宫腺肌病2 卵巢良性肿瘤3宫颈癌4输卵管妊娠5子宫平滑肌瘤十五、产科临床路径1完全性前置胎盘2过期妊娠3医疗性引产4阴道产钳助产5宫缩乏力导致产后出血6阴道分娩因胎盘因素导致产后出血7产褥感染8胎膜早破行阴道分娩9自然临产阴道分娩10方案性剖宫产十六、儿科临床路径1矮小症2病毒性心肌炎3川崎病4传染性单核细胞增多症5癫痫61型糖尿病7急性肾小球肾炎8免疫性血小板减少性紫癜9原发性肾病综合征10自身免疫性溶血性贫血11过敏性紫癜12毛细支气管炎13热性惊厥14胃食管反流病15消化性溃疡16新生儿呼吸窘迫综合征17新生儿胎粪吸入综合征18阵发性室上性心动过速和支气管肺炎 19轮状病毒肠炎20 支原体肺炎21麻疹合并肺炎22母婴ABO血型不合溶血病十七、小儿外科疾病临床路径1先天性肠旋转不良2甲状舌管囊肿或鳃源性囊肿3先天性胆管扩张症4急性化脓性阑尾炎5发育性髋脱位〔2岁以上〕6先天性马蹄内翻足7梅克尔憩室8肾盂输尿管连接部梗阻性肾积水9肾母细胞瘤〔Ⅰ-Ⅱ期〕10先天性肛门直肠畸形〔中低位〕11先天性肌性斜颈和隐睾〔睾丸可触及〕 12先天性巨结肠13先天性幽门肥厚性狭窄14尿道下裂15急性肠套叠十八、眼科疾病临床路径1白内障囊外摘除联合人工晶体植入术2慢性泪囊炎鼻腔泪囊吻合术3急性虹膜睫状体炎4角膜白斑穿透性角膜移植术5角膜裂伤6难治性青光眼睫状体冷冻术7经巩膜二级管激光睫状体光凝术8翼状胬肉切除手术9原发性急性闭角型青光眼10单纯性孔源性视网膜脱离11共同性斜视12上睑下垂13老年性白内障十九、耳鼻喉科疾病临床路径1鼻出血2鼻腔鼻窦恶性肿瘤3鼻中隔偏曲4分泌性中耳炎5甲状腺肿瘤6慢性扁桃体炎7双侧感音神经性耳聋8突发性耳聋9下咽癌10腺样体肥大11阻塞性睡眠呼吸暂停综合征12慢性化脓性中耳炎13声带息肉14慢性鼻-鼻窦炎15喉癌二十、口腔科疾病临床路径1牙列缺损2牙列缺失行种植体支持式固定义齿修复3牙列缺失行种植体支持式可摘义齿修复4复发性口腔溃疡5口腔扁平苔藓6口腔念珠菌病7单纯疱疹8乳牙中龋9乳牙慢性牙髓炎10个别乳磨牙早失11舌癌12唇裂13腭裂14下颌骨骨折15下颌前突畸形16腮腺多形性腺瘤二十一、皮肤科疾病临床路径1白癜风2淋病3慢性光化性皮炎4荨麻疹5系统性硬化症6寻常痤疮7寻常型银屑病8带状疱疹9皮肌炎/多发性肌炎10寻常型天疱疮11重症多形红斑/中毒性表皮坏死松解型药疹。

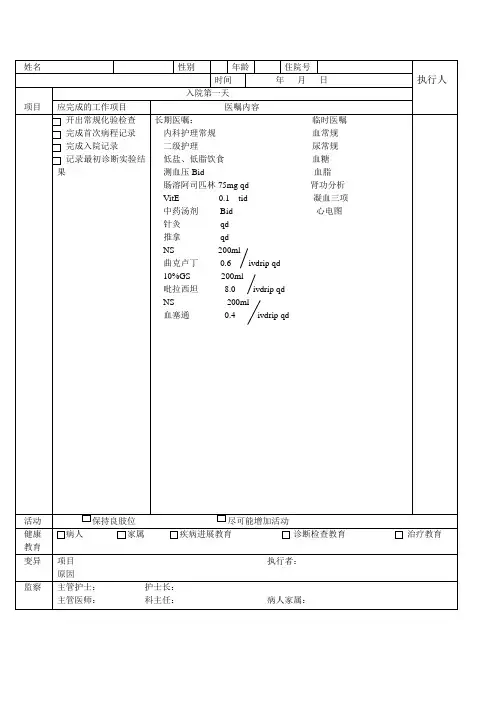

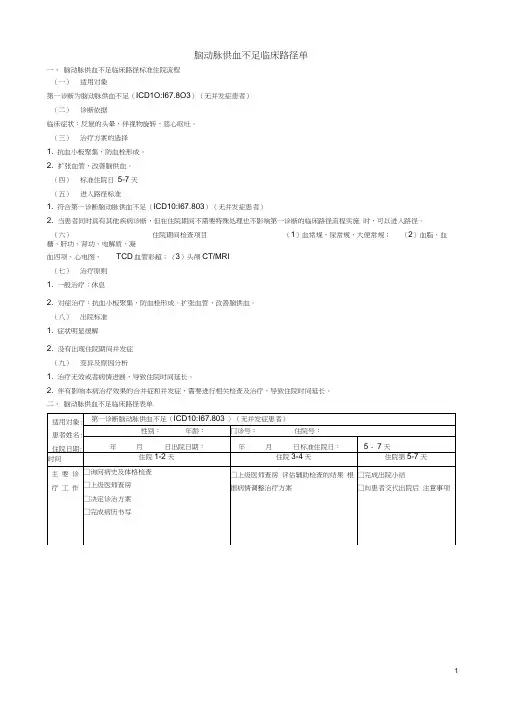

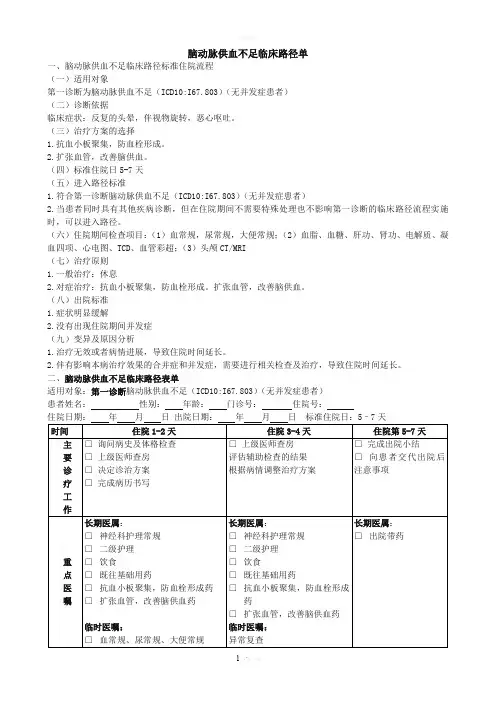

脑动脉供血不足临床路径单

一、脑动脉供血不足临床路径标准住院流程

(一)适用对象

第一诊断为脑动脉供血不足(ICD1O:I67.8O3)(无并发症患者)

(二)诊断依据

临床症状:反复的头晕,伴视物旋转,恶心呕吐。

(三)治疗方案的选择

1. 抗血小板聚集,防血栓形成。

2. 扩张血管,改善脑供血。

(四)标准住院日5-7天

(五)进入路径标准

1. 符合第一诊断脑动脉供血不足(ICD10:I67.803)(无并发症患者)

2. 当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)住院期间检查项目(1)血常规,尿常规,大便常规;(2)血脂、血糖、肝功、肾功、电解质、凝

血四项、心电图、TCD血管彩超;(3)头颅CT/MRI

(七)治疗原则

1. 一般治疗:休息

2. 对症治疗:抗血小板聚集,防血栓形成。

扩张血管,改善脑供血。

(八)出院标准

1. 症状明显缓解

2. 没有出现住院期间并发症

(九)变异及原因分析

1. 治疗无效或者病情进展,导致住院时间延长。

2. 伴有影响本病治疗效果的合并症和并发症,需要进行相关检查及治疗,导致住院时间延长。

二、脑动脉供血不足临床路径表单。

脑动脉供血不足临床路径单

一、脑动脉供血不足临床路径标准住院流程

(一)适用对象

第一诊断为脑动脉供血不足(ICD10:I67.803)(无并发症患者)

(二)诊断依据

临床症状:反复的头晕,伴视物旋转,恶心呕吐。

(三)治疗方案的选择

1.抗血小板聚集,防血栓形成。

2.扩张血管,改善脑供血。

(四)标准住院日5-7天

(五)进入路径标准

1.符合第一诊断脑动脉供血不足(ICD10:I67.803)(无并发症患者)

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)住院期间检查项目:(1)血常规,尿常规,大便常规;(2)血脂、血糖、肝功、肾功、电解质、凝血四项、心电图、TCD、血管彩超;(3)头颅CT/MRI

(七)治疗原则

1.一般治疗:休息

2.对症治疗:抗血小板聚集,防血栓形成。

扩张血管,改善脑供血。

(八)出院标准

1.症状明显缓解

2.没有出现住院期间并发症

(九)变异及原因分析

1.治疗无效或者病情进展,导致住院时间延长。

2.伴有影响本病治疗效果的合并症和并发症,需要进行相关检查及治疗,导致住院时间延长。

二、脑动脉供血不足临床路径表单

适用对象:第一诊断脑动脉供血不足(ICD10:I67.803)(无并发症患者)

患者姓名:性别:年龄:门诊号:住院号:

欢迎您的下载,

资料仅供参考!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等

打造全网一站式需求。

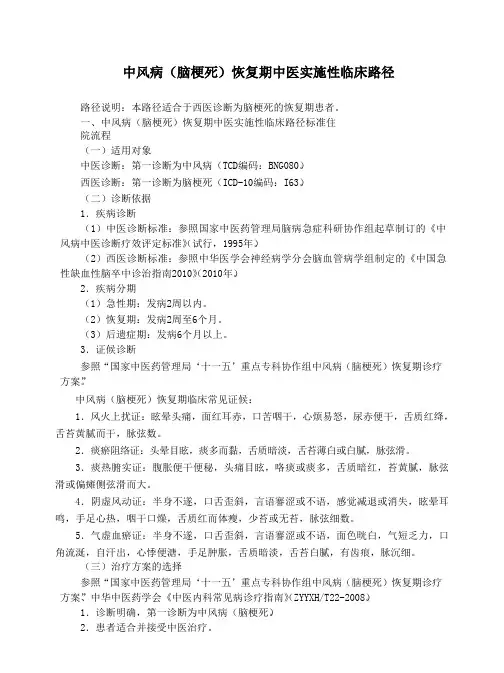

中风病(脑梗死)恢复期中医实施性临床路径路径说明:本路径适合于西医诊断为脑梗死的恢复期患者。

一、中风病(脑梗死)恢复期中医实施性临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为中风病(TCD 编码:BNG080)。

西医诊断:第一诊断为脑梗死(ICD-10 编码:I63)(二)诊断依据1.疾病诊断(1)中医诊断标准:参照国家中医药管理局脑病急症科研协作组起草制订的《中。

风病中医诊断疗效评定标准》(试行,1995 年)(2)西医诊断标准:参照中华医学会神经病学分会脑血管病学组制定的《中国急。

性缺血性脑卒中诊治指南2010》(2010 年)2.疾病分期(1)急性期:发病2周以内。

(2)恢复期:发病2周至6个月。

(3)后遗症期:发病6个月以上。

3.证候诊断参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组中风病(脑梗死)恢复期诊疗。

方案”中风病(脑梗死)恢复期临床常见证候:1.风火上扰证:眩晕头痛,面红耳赤,口苦咽干,心烦易怒,尿赤便干,舌质红绛,舌苔黄腻而干,脉弦数。

2.痰瘀阻络证:头晕目眩,痰多而黏,舌质暗淡,舌苔薄白或白腻,脉弦滑。

3.痰热腑实证:腹胀便干便秘,头痛目眩,咯痰或痰多,舌质暗红,苔黄腻,脉弦滑或偏瘫侧弦滑而大。

4.阴虚风动证:半身不遂,口舌歪斜,言语謇涩或不语,感觉减退或消失,眩晕耳鸣,手足心热,咽干口燥,舌质红而体瘦,少苔或无苔,脉弦细数。

5.气虚血瘀证:半身不遂,口舌歪斜,言语謇涩或不语,面色晄白,气短乏力,口角流涎,自汗出,心悸便溏,手足肿胀,舌质暗淡,舌苔白腻,有齿痕,脉沉细。

(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组中风病(脑梗死)恢复期诊疗。

方案”、中华中医药学会《中医内科常见病诊疗指南》(ZYYXH/T22-2008)。

1.诊断明确,第一诊断为中风病(脑梗死)2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤28 天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合中风病(TCD 编码:BNG080)和脑梗死(ICD-10 编码:I63)的患者。

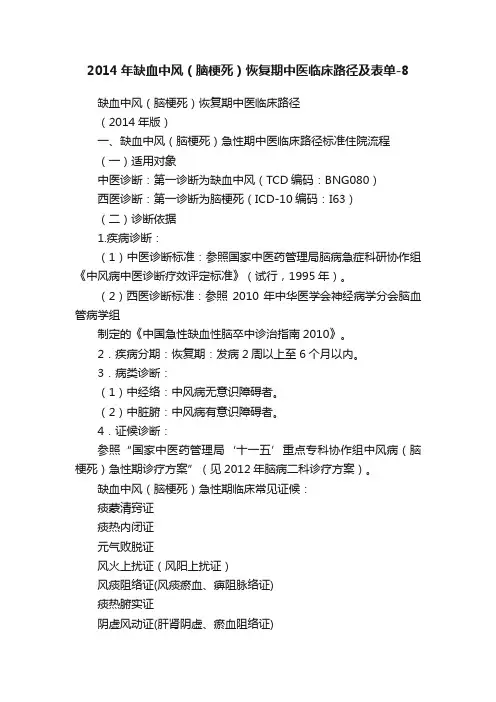

2014年缺血中风(脑梗死)恢复期中医临床路径及表单-8缺血中风(脑梗死)恢复期中医临床路径(2014年版)一、缺血中风(脑梗死)急性期中医临床路径标准住院流程(一)适用对象中医诊断:第一诊断为缺血中风(TCD编码:BNG080)西医诊断:第一诊断为脑梗死(ICD-10编码:I63)(二)诊断依据1.疾病诊断:(1)中医诊断标准:参照国家中医药管理局脑病急症科研协作组《中风病中医诊断疗效评定标准》(试行,1995年)。

(2)西医诊断标准:参照2010年中华医学会神经病学分会脑血管病学组制定的《中国急性缺血性脑卒中诊治指南2010》。

2.疾病分期:恢复期:发病2周以上至6个月以内。

3.病类诊断:(1)中经络:中风病无意识障碍者。

(2)中脏腑:中风病有意识障碍者。

4.证候诊断:参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组中风病(脑梗死)急性期诊疗方案”(见2012年脑病二科诊疗方案)。

缺血中风(脑梗死)急性期临床常见证候:痰蒙清窍证痰热内闭证元气败脱证风火上扰证(风阳上扰证)风痰阻络证(风痰瘀血、痹阻脉络证)痰热腑实证阴虚风动证(肝肾阴虚、瘀血阻络证)气虚血瘀证(三)治疗方案的选择参照“国家中医药管理局‘十一五’重点专科协作组中风病(脑梗死)诊疗方案”和《中医内科常见病临床诊疗指南》(中华中医药学会编著,人民卫生出版社)进行制定。

1.诊断明确,第一诊断为缺血中风(脑梗死)恢复期。

2.患者适合并接受中医治疗。

(四)标准住院日为≤28天。

(五)进入路径标准1.第一诊断必须符合缺血中风(TCD编码:BNG080)和脑梗死(ICD-10编码:I63)的患者。

2.病期属于急性期。

3. 患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间既不需特殊处理,也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入本路径。

4.由脑肿瘤、脑外伤、血液病等引起的脑梗死患者可不进入本路径。

(六)中医证候学观察四诊合参,收集该病种不同证候的主症、次症、舌、脉特点。

短暂性脑缺血发作临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为短暂性脑缺血发作(ICD10:G45.901),椎基底动脉综合征(ICD10:G45.0),颈动脉综合征(大脑半球)(ICD10:G45.1)(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南-神经病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)依据病史诊断:起病突然,迅速出现局灶性神经系统或视网膜的功能缺损,持续数分钟至数小时,多在1小时内恢复,最长不超过24小时,可反复发作,无任何急性梗死的证据发现。

(三)治疗方案的选择。

根据《临床诊疗指南-神经病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)1.进行系统的病因学检查,制定治疗策略;2.抗凝治疗;3.抗血小板聚集治疗;4.病因、危险因素、并发症的治疗;5.外科手术治疗:当发现颈动脉粥样硬化狭窄在70%以上时,在患者和家属同意下可考虑行颈动脉内膜剥离术。

(四)临床路径标准住院日为7天。

(五)进入路径标准。

1.第一诊断必须符合ICD G45. 901短暂性脑缺血发作疾病编码;2.当患者同时具有其他疾病诊断时,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)住院后所必须检查的项目:1.血、尿、大便常规;2.血肝肾功能、血糖、血脂、电解质、凝血功能;3.头颅CT;4.胸片、心电图。

5.颈动脉血管超声,TCD(必要时);6.血气分析(必要时);7.抗链“O”,抗核抗体,类风湿因子、纤维蛋白原水平、蛋白C,抗凝血酶Ⅲ(必要时)。

(七)选择用药。

1.抗凝药物:排除抗凝治疗禁忌症后可给予①肝素加华法令;②单独口服华法令;③单独用低分子肝素;2.抗血小板聚集药物:肠溶阿司匹林、双氯达莫、氯吡格雷、噻氯匹定。

(八)出院标准。

1.患者病情稳定。

2.没有需要住院治疗的并发症。

(九)有无变异及原因分析。

1.化验检查异常,需要复查,从而延长治疗时间和增加住院费用;2.住院期间病情加重,出现并发症,需要进一步诊治,从而延长治疗时间和增加住院费用。

![神经内科临床路径[14个]](https://uimg.taocdn.com/54afcc5bcbaedd3383c4bb4cf7ec4afe04a1b132.webp)

神经内科临床路径[14个]神经内科临床路径目录1短暂性脑缺血发作临床路径22脑出血临床路径73吉兰-巴雷综合征临床路径124多发性硬化临床路径185癫痫临床路径236重症肌无力临床路径287病毒性脑炎临床路径338成人全面惊厥性癫痫持续状态临床路径439肌萎缩侧索硬化临床路径5110急性横贯性脊髓炎临床路径5811颈动脉狭窄临床路径6612颅内静脉窦血栓形成临床路径7113视神经脊髓炎临床路径7814亚急性脊髓联合变性临床路径84短暂性脑缺血发作临床路径(2009年版)一、短暂性脑缺血发作临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为短暂性脑缺血发作:椎基底动脉综合征(ICD-10:G45.0),颈动脉综合征(大脑半球)(ICD-10:G45.1)(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南-神经病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)1.起病突然,迅速出现局灶性神经系统症状和体征。

2.神经系统症状和体征多数持续十至数十分钟,并在1小时内恢复,但可反复发作。

3.神经影像学未发现任何急性梗死病灶。

(三)治疗方案的选择。

根据《临床诊疗指南-神经病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)1.进行系统的病因学检查,制定治疗策略。

2.抗血小板聚集治疗。

3.频发短暂脑缺血发作者应予抗凝治疗。

4.病因、危险因素、并发症的治疗。

5.明确有血管狭窄并达到手术标准者予手术治疗。

(四)标准住院日为5-7天。

(五)进入路径标准。

1. 第一诊断必须符合短暂性脑缺血发作:椎基底动脉综合征(ICD-10:G45.0),颈动脉综合征(大脑半球)(ICD-10:G45.1)疾病编码。

2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)住院后的检查项目。

1.必需检查的项目:(1)血常规、尿常规、大便常规;(2)肝肾功能、电解质、血糖、血脂、凝血功能、抗“O”、抗核抗体、ENA、类风湿因子、纤维蛋白原水平、蛋白C、感染性疾病筛查(乙肝、丙肝、梅毒、艾滋病等);(3)胸片、心电图;(4)头颅MRI或CT,颈动脉血管超声。

脑病科临床路径脑病科中医临床路径实施方案一、组织管理(一)领导小组(脑病协作组)1、临床路径工作组2、职责:组长对管理工作统一部署及协调,并对试点工作进行检查及督导,负责对脑病科中医临床路径管理试点的各项工作进行分工,组员按要求落实完成临床路径诊疗方案的具体实施。

(二)专家组(脑病协作组)1、组成:曹奕、张闻东、肖伟、蔡圣朝、陈幸生、董赟、李佩芳2、职责:对临床路径的开展、实施进行技术指导;制订临床路径的评价指标和评价程序;对临床路径的实施过程和效果进行评价和分析;根据评价分析结果提出临床路径管理的改进措施。

(三)试点单位1、成员单位:安徽中医学院附属针灸医院。

组长:张闻东副组长:陈幸生韩为成员:陈浩程红亮周婷李飞张玲陈赟汤敬一卫星沈志强吴志媛杨尚菊朱超林江颖子潘洪萍2、职责:1)管理各成员单位成立临床路径组织管理机构,包括临床路径管理委员会、临床路径指导评价小组、临床路径实施小组,明确其职责;2)督查各试点单位要严格实行负责人责任制,做到责任到人,指标到人。

另确定一名联系人,负责临床路径相关资料的收集、记录和整理。

各试点单位每月至少对肺癌临床路径试点工作进行1次督查。

3)培训各试点单位要对开展临床路径管理的工作流程、重要意义、要求和注意事项进行综合培训。

4)分析各试点单位临床路径管理的各级组织,要根据需要,及时召开工作分析会,研究解决在开展临床路径管理工作中出现的问题,提出质量改进建议,并做好相关记录。

5)评估各试点单位每月组织对本临床路径管理试点工作的开展情况(包括主要成绩、存在的问题、突破与进展、医疗质量、患者满意度、床位使用率、安全性、路径变更等)进行1次综合评估。

6)统计联系人每月常规统计中医临床路径实施评估表的数据,向肺癌协作组牵头单位上报。

二、实施计划(一)试点启动阶段(2011年2月15日—2011年2月28日)依据病种协作组实施方案制定本单位试点实施方案。

(二)组织实施阶段(2011年3月—2011年6月)1、制定实施方案(2011年3月)。

脑出血恢复期康复临床路径(2016年版)一、脑出血恢复期康复临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为脑出血,已行手术治疗或无手术治疗指征,生命体征稳定。

(二)诊断依据。

根据《临床诊疗指南-物理医学与康复分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)、《临床诊疗指南-神经病学分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)1.临床表现:(1)意识障碍(2)运动功能障碍(3)感觉功能障碍(4)言语功能障碍(5)吞咽功能障碍(6)认知功能障碍(7)精神、情感、心理障碍(8)膀胱及直肠功能障碍(9)日常生活功能障碍(10)脑神经麻痹2. 影像检查:CT或MRI等影像学检查发现脑出血表现。

(三)康复评定。

根据《临床诊疗指南-物理医学与康复分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)、《康复医学(第5版)》(人民卫生出版社)、《脑外伤、脑出血术后和脑卒中早期康复诊疗原则》(卫办医政发〔2013〕25号)1.一般情况。

包括生命体征,饮食、睡眠和大小便等基本情况。

2.康复专科评定。

入院后3天内进行初期评定,住院期间根据功能变化情况进行一次中期评定(大约住院2周左右),出院前进行末期评定。

(1)意识状态的评定(2)运动功能的评定(3)感觉功能的评定(4)言语功能的评定(5)吞咽功能的评定(6)认知功能的评定(7)精神、情感、心理状态的评定(8)膀胱及直肠功能的评定(9)日常生活活动能力的评定(四)治疗方案的选择。

根据根据《临床诊疗指南-物理医学与康复分册》(中华医学会编著,人民卫生出版社)、《康复医学(第5版)》(人民卫生出版社)1.临床常规治疗2. 康复治疗(1)体位摆放与处理(2)意识障碍处理(3)运动治疗(4)作业治疗(5)物理因子治疗(6)认知功能训练(7)言语治疗(8)吞咽治疗(9)矫形器具及其他辅助器具装配与训练(10)心理行为治疗(11)中医治疗(12)痉挛处理3.常见并发症的处理(1)感染的治疗(2)深静脉血栓的治疗(3)压疮的治疗(4)异位骨化的治疗(5)其它:如骨质疏松、关节挛缩。

脑动脉供血不足临床路径单一、脑动脉供血不足临床路径标准住院流程(一)适用对象第一诊断为脑动脉供血不足(ICD10:I67.803)(无并发症患者)(二)诊断依据临床症状:反复的头晕,伴视物旋转,恶心呕吐。

(三)治疗方案的选择1.抗血小板聚集,防血栓形成。

2.扩张血管,改善脑供血。

(四)标准住院日5-7天(五)进入路径标准1.符合第一诊断脑动脉供血不足(ICD10:I67.803)(无并发症患者)2.当患者同时具有其他疾病诊断,但在住院期间不需要特殊处理也不影响第一诊断的临床路径流程实施时,可以进入路径。

(六)住院期间检查项目:(1)血常规,尿常规,大便常规;(2)血脂、血糖、肝功、肾功、电解质、凝血四项、心电图、TCD、血管彩超;(3)头颅CT/MRI(七)治疗原则1.一般治疗:休息2.对症治疗:抗血小板聚集,防血栓形成。

扩张血管,改善脑供血。

(八)出院标准1.症状明显缓解2.没有出现住院期间并发症(九)变异及原因分析1.治疗无效或者病情进展,导致住院时间延长。

2.伴有影响本病治疗效果的合并症和并发症,需要进行相关检查及治疗,导致住院时间延长。

二、脑动脉供血不足临床路径表单适用对象:第一诊断脑动脉供血不足(ICD10:I67.803)(无并发症患者)患者姓名:性别:年龄:门诊号:住院号:住院日期:年月日出院日期:年月日标准住院日:5–7天时间住院1-2天住院3-4天住院第5-7天主要诊疗工作□询问病史及体格检查□上级医师查房□决定诊治方案□完成病历书写□上级医师查房评估辅助检查的结果根据病情调整治疗方案□完成出院小结□向患者交代出院后注意事项重点医嘱长期医属:□神经科护理常规□二级护理□饮食□既往基础用药□抗血小板聚集,防血栓形成药□扩张血管,改善脑供血药临时医嘱:□血常规、尿常规、大便常规□肝肾功能、电解质、血糖、血脂、凝血功能□胸片、心电图、头颅MRI或CT,颈动脉血管超声长期医属:□神经科护理常规□二级护理□饮食□既往基础用药□抗血小板聚集,防血栓形成药□扩张血管,改善脑供血药临时医嘱:异常复查长期医属:□出院带药主要护理工作□介绍病房环境、设施和设备□观察患者情况□正确执行医嘱□观察患者情况□正确执行医嘱出院带药服用指导定期门诊复诊病情变异记录□无□有,原因:1.2.□无□有,原因:1.2.□无□有,原因:1.2.护士签名医师签名。

住院第 1 天住院第2~5天住院第6~9天住院第10天(出院日) 年 月 日年 月 日 年 月 日 年 月 日1.□建立住院病历 1.级别护理: 1.级别护理: 1.级别护理:2.完成入院评估:□特级护理□一级护理□特级护理□一级护理□特级护理□一级护理□基本情况□压疮□跌倒□二级护理□三级护理□二级护理□三级护理□二级护理□三级护理□管道□疼痛 2.基础护理: 2.基础护理: 2.基础护理:□生活自理能力□晨间午间、晚间护理□晨间午间、晚间护理□晨间,午间,晚间护理3.身份识别: 3. 皮 3.饮食: 3.饮食:□戴腕带□床头卡□阴性□阳性□母乳□配方奶□母乳□配方奶4.入院宣教: 4.饮食:□混合喂养□其他:□混合喂养□其他:□人员□环境□安全□母乳□配方奶 4.专科观察与护理: 4.出院评估:□管理制度□混合喂养□其他: 4.1□生命体征监测 4.1症状体征:5.级别护理: 5.辅助检查: 4.2 观察:□未减轻□减轻□特级护理□一级护理□胸片□心电图□B超□神志□前囟□缺氧□明显减轻□消失□二级护理□三级护理□CT□脑电图□吸吮力□肌张力 4.2疾病转归:6.□基础护理□磁共振□其他: 4.3□氧疗□治愈□好转□未愈7.饮食: 6.专科观察与护理: 4.4□控制惊厥□死亡□其他:□母乳□配方奶 6.1□生命体征监测 4.5□治疗脑水肿 5.出院指导:□混合喂养□其他: 6.2观察: 4.6□血氧饱和度监测□用药指导8.标本采集:□神志□瞳孔□前囟 4.7 □心电监护□喂养指导□血标本□痰标本□缺氧□吸吮力□肌张力 5.□健康教育指导□康复训练及注意事项宣教□大小便标本 6.3□氧疗 6.有无变开:□有□无□告知定期复查9.辅助检查: 6.4□控制惊厥7.□其他:□告知电话回访□胸片□心电图□B超 6.5□治疗脑水肿□协助办理出院□CT□脑电图6.6□血氧饱和度监测 6.□其他:□磁共振□其他:6.7□心电监护10.专科观察与护理:7. □健康教育指导10.1□生命体征监测8.有无变异:□有□无10.2观察:9.□其他:□神志□瞳孔□前囟□缺氧□吸吮力□肌张力10.3□氧疗10.4□控制惊厥10.5□治疗脑水肿10.6□血氧饱和度监测10.7□心电监护11.□健康教育指导12.有无变异:□有□无13□其他;评价: □完成评价: □完成评价:□完成评价:□完成□部分完成 □未完成□部分完成 □未完成□部分完成 □未完成□部分完成 □未完成(新生儿科)新生儿缺氧缺血性脑病临床护理路径表单(内容可编辑)患者: 姓名: 性别: 年龄: 床号: 住院号:签名:签名:签名:签名:。