包豪斯发展历程

- 格式:xmin

- 大小:211.76 KB

- 文档页数:1

包豪斯校舍的发展历程

包豪斯校舍的发展历程可以追溯到20世纪初德国的包豪斯艺

术学派的诞生。

包豪斯学派由建筑师瓦尔特·格罗皮乌斯(Walter Gropius) 于1919年在德国魏玛市创立。

在成立初期,

包豪斯艺术学派的目标是将艺术与工艺结合起来,推崇以功能为中心的现代设计理念。

包豪斯校舍的设计起初在建筑和室内装饰方面并没有太大突破,但它通过将形式与功能相结合的原则,以及对材料和施工方法的尖端研究,对现代建筑产生了深远影响。

到了1925年,包豪斯艺术学派在德国巴伐利亚州的德维尔市

广场,为展示工艺、艺术和设计的国际工艺博览会设计了一座包豪斯校舍。

这座校舍成为包豪斯设计理念的重要象征,它的造型简洁、线条流畅,给人一种现代感和功能美的感觉。

包豪斯校舍的设计也体现了以人为本的原则。

它注重室内外空间的简洁,追求光线和空气的最佳利用,同时提供了各种功能区域,如教室、工作室和住宿区。

这种功能分区的设计成为现代学校建筑的标志。

然而,包豪斯校舍的设计也受到了一些争议和挑战。

在纳粹统治时期,包豪斯学派被认为是"被异化的艺术",因为它的现代

主义风格被认为是不符合纳粹意识形态的。

因此,包豪斯学派于1933年在纳粹德国被迫解散,校舍也面临被拆除的危险。

然而,包豪斯学派的设计理念并没有被抹杀。

许多包豪斯艺术

家和建筑师在逃离德国后,在世界各地传播了包豪斯理念,将其融入了现代建筑。

至今,包豪斯校舍仍然被视为现代建筑设计的经典之一,对建筑界产生了深远的影响。

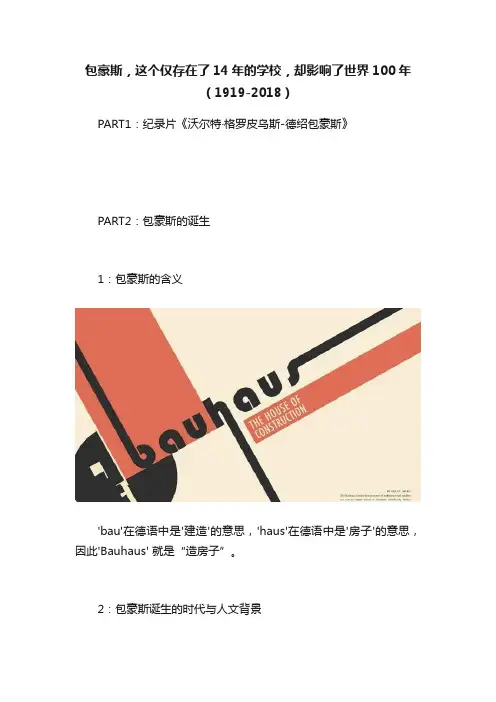

包豪斯,这个仅存在了14年的学校,却影响了世界100年(1919-2018)PART1:纪录片《沃尔特·格罗皮乌斯-德绍包豪斯》PART2:包豪斯的诞生1:包豪斯的含义'bau'在德语中是'建造'的意思,'haus'在德语中是'房子'的意思,因此'Bauhaus' 就是“造房子”。

2:包豪斯诞生的时代与人文背景从时间上来看,1918年11月第一次世界大战结束,德国战败,损失严重,人们的物质生活十分艰苦。

格罗皮乌斯参加了由一批先进画家、雕塑家和建筑师组成的表现主义团体“11月社”,他们力图以此来振兴民族的艺术与设计。

从地点上来看,包豪斯是在德国魏玛建立的。

浓郁的人文精神和艺术氛围是培育学生创新意识的催化剂。

包豪斯成立的1919年,是德国在第一次世界大战结束之后成立的。

动荡不安和脆弱的魏玛共和国成立后的第二年。

包豪斯在1933年被纳粹政府强行封闭,这也是魏玛共和国夭折的同一年。

因此,包豪斯的兴衰荣败与魏玛共和国基本上是同步的。

PART3:包豪斯的发展历程包豪斯经历三任校长:格罗皮乌斯、汉斯·梅耶和密斯.凡德罗。

因而也形成了三个非常不同的发展阶段:格罗皮乌斯的理想主义,梅耶的共产主义和密斯的实用主义。

包豪斯存在的14年中三次迁校:魏玛包豪斯(1919-1925)、德绍包豪斯(1925-1932)、柏林包豪斯(1932-1933)。

包豪斯三任校长:第一任校长:沃尔特·格罗皮乌斯(1919-1927)第二任校长:汉斯·梅耶(1927-1930)第三任校长:密斯·凡德罗(1931-1933)PART4:包豪斯的教学体系和教学原则1:包豪斯宣言完整的建筑物是视觉艺术的最终目的。

艺术家最崇高的职责是美化建筑。

今天,他们各自孤立地生存着;只有通过自觉,并且和所有工艺技术人员合作才能达到自救的目的。

详细介绍:包豪斯(Bauhaus)作为一种设计体系在当年风靡整个世界,在现代工业设计领域中,它的思想和美学趣味可以说整整影响一代人。

虽然后现代主义的崛起对包豪斯的设计思想来说是一种冲击、一种进步,但包豪斯的某些思想、观念对现代工业设计和技术美学仍然有启迪作用,特别是对发展中国家的工业设计道路的方向的选择是有帮助的。

它的原则和概念对一切工业设计都是有影响作用的。

弗兰克·皮克(FrankPick)认为:“……必须制定一种压倒一切的科学原则和概念,来指导日用品的设计,象建筑方面那些指导房屋设计的原则那样。

”包豪斯前后经历了三个发展阶段:第一阶段(1919—1925年),魏玛时期。

格罗皮乌斯(WALTER GROPIUS)任校长,提出“艺术与技术新统一”的崇高理想,肩负起训练20世纪设计家和建筑师的神圣使命。

他广招贤能,聘任艺术家与手工匠师授课,形成艺术教育与手工制作相结合的新型教育制度;第二阶段(1925—1932年),德绍时期。

包豪斯在德国德绍重建,并进行课程改革,实行了设计与制作教学一体化的教学方法,取得了优异成果。

1928年格罗皮乌斯辞去包豪斯校长职务,由建筑系主任汉内斯·梅耶(HANNS MEYER)继任。

这位共产党人出身的建筑师,将包豪斯的艺术激进扩大到政治激进,从而使包豪斯面临着越来越大的政治压力。

最后梅耶本人也不得不于1930年辞职离任,由密斯·凡·德·罗(MIES VAN DE ROHE)继任。

接任的密斯面对来自纳粹势力的压力,竭尽全力维持着学校的运转,终于在1932年10月纳粹党占据德绍后,被迫关闭包豪斯;第三阶段(1932—1933年),柏林时期。

密斯·凡·德·罗将学校迁至柏林的一座废弃的办公楼中,试图重整旗鼓,由于包豪斯精神为德国纳粹所不容,面对刚刚上台的纳粹政府,密斯终于回天无力,于该年8月宣布包豪斯永久关闭。

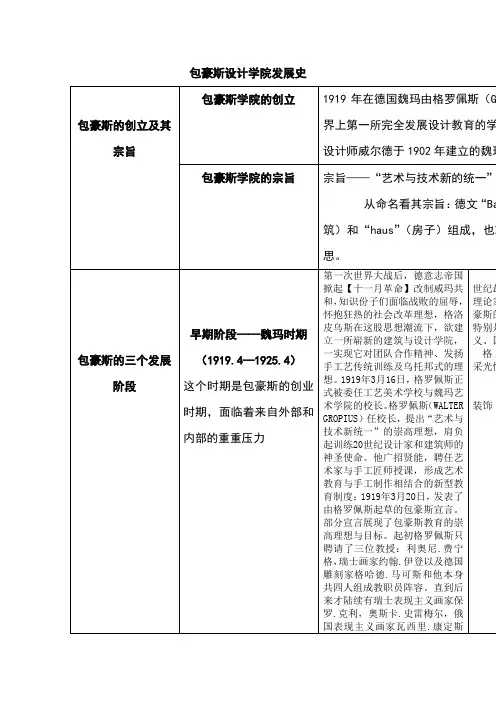

包豪斯设计学院发展史

的毕业生来从事教学,在全部的12名教员中,这样的毕业生就有6名,他们是阿尔柏斯(Joesf Albers),拜耶(Herbert Bayen)、布鲁尔(Marcel Breuer)和辛柏(Hinnerk Scheper)、斯托兹(Gunta Stolzl)。

迪索时期的全部教员

柏林时期(1932.9~1933.8)痛苦的结局1930年8月,米斯·凡·德洛接替包豪斯校长职务,着手进行了大幅度的改革。

他的种种努力并没有维持住包豪斯的生存地位,1931年,包豪斯被迫迁往柏林,政治气氛的进一步恶化,终于使包豪斯于1933年8月彻底解散。

至此,包豪斯结束了它14年的历程。

学校中的教员和学生大部分都流散在欧洲各地,1937年以后,他们多数移居美国,并在新的国家开始发展,将包豪斯的精神和经验传播到

世界各地。

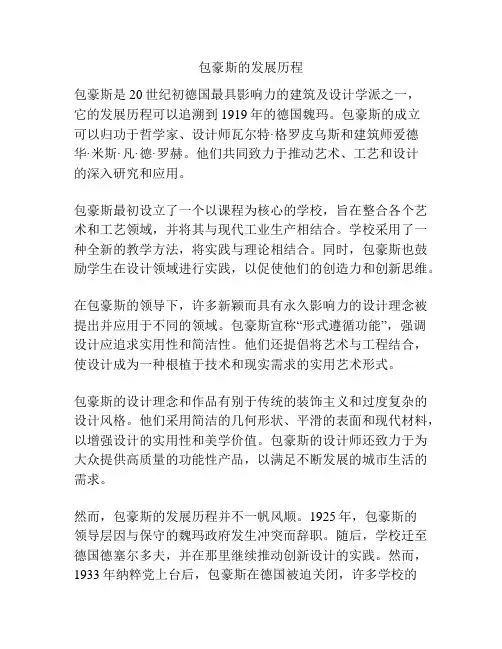

包豪斯的发展历程包豪斯是20世纪初德国最具影响力的建筑及设计学派之一,它的发展历程可以追溯到1919年的德国魏玛。

包豪斯的成立可以归功于哲学家、设计师瓦尔特·格罗皮乌斯和建筑师爱德华·米斯·凡·德·罗赫。

他们共同致力于推动艺术、工艺和设计的深入研究和应用。

包豪斯最初设立了一个以课程为核心的学校,旨在整合各个艺术和工艺领域,并将其与现代工业生产相结合。

学校采用了一种全新的教学方法,将实践与理论相结合。

同时,包豪斯也鼓励学生在设计领域进行实践,以促使他们的创造力和创新思维。

在包豪斯的领导下,许多新颖而具有永久影响力的设计理念被提出并应用于不同的领域。

包豪斯宣称“形式遵循功能”,强调设计应追求实用性和简洁性。

他们还提倡将艺术与工程结合,使设计成为一种根植于技术和现实需求的实用艺术形式。

包豪斯的设计理念和作品有别于传统的装饰主义和过度复杂的设计风格。

他们采用简洁的几何形状、平滑的表面和现代材料,以增强设计的实用性和美学价值。

包豪斯的设计师还致力于为大众提供高质量的功能性产品,以满足不断发展的城市生活的需求。

然而,包豪斯的发展历程并不一帆风顺。

1925年,包豪斯的领导层因与保守的魏玛政府发生冲突而辞职。

随后,学校迁至德国德塞尔多夫,并在那里继续推动创新设计的实践。

然而,1933年纳粹党上台后,包豪斯在德国被迫关闭,许多学校的成员被迫流亡到其他国家。

然而,尽管包豪斯的历史并不长久,但它对现代建筑和设计产生了广泛的影响。

包豪斯的设计原则和理念在后来的建筑和设计中得到了广泛的应用,促进了功能主义设计和现代主义建筑的发展。

同时,包豪斯通过其教育体系和学术方法,培养出了许多在设计领域取得杰出成就的学生和教师,他们的影响力延续至今。

第三章第五节德国包豪斯包豪斯(Bauhaus )是德文的Bau(建筑)和Haus(房屋)组成,原意为“建筑之家”,音译为“包豪斯”,包豪斯是20世纪初在德国创办的建筑及产品设计学校。

包豪斯是20世纪欧洲现代主义设计艺术的中心。

它的出现对现代设计艺术理论、现代主义设计艺术教育和实践以及后来的设计美学思想等方面的作用都具有划时代的意义,把欧洲现代主义设计艺术理论和实践推向了巅峰。

同时它也为德国第一次世界大战后的工业设计奠定了基础,并且开创了国际现代主义设计之先河。

1包豪斯的建立及其《包豪斯宣言》1919年德国第一次世界大战战败后不久,德国著名的建筑师、设计师格罗佩斯抱着振兴民族的艺术与设计的理想,1919年3月20日在魏玛市立美术学校和魏玛市立工艺学校的基础上,成立了包豪斯,即“国立包豪斯”。

包豪斯成立后数日,格罗佩斯起草的著名的《包豪斯宣言》。

《包豪斯宣言》的基本精神概括起来就是:号召建筑师、雕塑家与画家之间的合作,打破艺术家与手工艺人的界限,建立起一个新颖的设计师组织,使建筑、雕塑和绘画三位一体,并与实用美术密切结合起来,以体现出一种新的造型精神。

该宣言封面费宁格作的版画《大教堂》很能说明问题:以尖塔大教堂这一未来理想的殿堂作为背景,3颗闪耀的明星则象征着以建筑师为中心,画家与雕塑家左右依托的格局。

二、包豪斯的发展历程包豪斯的发展体现了格罗佩斯的教育理想从朦胧到清晰的演变过程。

包豪斯的发展可分为3个阶段,即魏玛时期(1919.4—1925.4)、德索时期(1925.4—1932.9)和柏林时期(1932.9—1933.4)。

这3个阶段先后由格罗佩斯、汉斯·迈耶(1889—1954)和米斯·凡·德·罗任院长。

格罗佩斯任期较长(1919.4—1928.3) 9年。

(一)魏玛时期的包豪斯(1919年—1925年4月):艰难的创业时期。

包豪斯首先建在德国魏玛。

魏玛时期的包豪斯,在教学方面,格罗佩斯从1919年—1924年,先后聘请了9位基础课教师,对学生进行形式训练,称之为“形式导师”,其中有8位是画家。

包豪斯的历史贡献包豪斯的历史第一阶段(1919--1925年)魏玛时期格罗皮乌斯(Walter Gropius,1883-1969)任校长,提出“艺术与技术的新统一”的崇高理想,肩负起训练二十世纪设计家和建筑师的神圣使命。

他广招贤能,聘任艺术家与手工匠师授课,形成艺术教育与手工制作相结合的新型教育制度。

第二阶段(1925-1932年)迪索时期包豪斯在德国迪索重建,并进行课程改革,实行了设计与制作教学一体化的教学方法,取得了优异成果。

这个时期是其高峰时期。

1928年格罗皮乌斯辞去包豪斯校长职务,由建筑系主任汉内斯·迈耶(HannesMeyer,1889-1954)继任。

这位共产党员建筑师将包豪斯的艺术激进扩大到政治激进,从而使包豪斯面临着越来越大的政治压力。

最后迈耶本人也不得不于1930年辞职离任,由米斯·凡·德洛(Mies Van de Rohe,1886-1969)继任。

接任的米斯面对来自纳粹势力的压力,竭尽全力维持着学校的运转,终于在1932年10月纳粹党占据迪索后,被迫关闭包豪斯。

第三阶段(1932-1933年)柏林时期米斯·凡·德洛将学校迁至柏林的一座废弃的办公楼中试图重整旗鼓,由于包豪斯精神为德国纳粹所不容,面对刚刚于1933年正式上台的纳粹政府,米斯终于回天无力,于该年8月宣布包豪斯永久关闭。

1933年11月包豪斯被封闭,不得不结束其14年的发展历程。

柏林时期仅有6个月的时间。

包豪斯对现代设计的影响包豪斯被迫解散后,包豪斯的设计家们纷纷流亡法国、瑞士、英国,而大部分去了美国。

欧洲建筑和工业设计的中心转到了美国。

如格罗皮乌斯在英国居留三年后又于1937年赴美国任哈佛大学建筑系系主任。

此后,布鲁耶投奔格罗皮乌斯并在美国执行建筑业务,米斯·凡·德洛暂居德国,1937年赴美国任教于伊利诺工业技术学院(1llionis lnstitueeof Technology),希尔伯西摩和彼得汉斯等也前往该校任教。

包豪斯各个时期的贡献,特点以及看法包豪斯各个时期的贡献,特点以及看法魏玛时期(1919-1925)特点:采用了一个新艺术设计教育体系,采用工厂学徒制的教学方式,教师分为专门担任技术,手工艺,绘画,材料部分的工作导师,和对学生专门进行形式训练的形式导师.贡献(1) 强调集体工作方式,用以打败艺术教育的个人藩篱,为企业工作奠定基础。

(2)强调标准,用以打破艺术教育造成的漫不经心的自由化和非标准化。

看法:魏玛时期的包豪斯处于探索时期,在内外因的影响下艰难的前进,创造了双轨制教学的新体系并成功地培养了一批新的设计师.迪索时期(1925.4-1932.9)特点:包豪斯在德国迪索重建,并进行课程改革,实行了设计与制作教学一体化的教学方法。

汉内斯·梅耶将包豪斯的艺术激进扩大到政治激进,从而使包豪斯面临着越来越大的政治压力。

对学制进行改革,把原来的就个学期缩短为七个学期,学校分为两部分:建筑设计系和室内设计系.并建立实习车间.贡献: (1)设法建立基于科学基础上的新的教育体系,强调科学的、逻辑的工作方法和艺术表现的结合。

以上几个要点,已经将教学的中心从比较个人的艺术型教育体系转移到理工型体系的方向上来了(2)把设计一向流于“创作外型”的教育重心转移到“解决问题”上去,因而设计第一次摆脱了玩形式的弊病,走向真正提供方便、实用、经济、美观的设计体系,为现代设计奠定了坚实的发展基础。

(3)在比利时设计家亨利·凡·德·威尔德的试验基础上,开创了各种工作室,如金、木、陶瓷、纺织、摄影等。

团结了一批卓有建树的艺术家与设计家介入到设计中来,将设计教育建立在科学的基础之上。

看法:虽然对教学体制进行了改革但是还是未能使包豪斯拜托困难的局面,柏林时期特点: 主张“少则多”,达到甚至可以违反功能要求的地步,从而把现代主义的功能主义基础变成一种变相的形式主义。

认为设计教育的核心应该是非政治化、以建筑为中心的。

包豪斯的发展历程对现代设计具有举足轻重影响的包豪斯是1919年在德国成立的一所设计学院。

格罗佩斯是创始人。

1919年-1925年,在魏玛时期,格罗佩斯是起领导人、校长。

他是一个浪漫主义者。

学校一反传统的老师学生的称呼,而代之以手工艺行会性质的师傅和徒弟,1925年-1932年,包豪斯迁至德绍。

建筑师汉斯迈耶接任校长,他是一个共产主义者,他更加强调产品与消费者,设计与社会的密切联系,在他的领导下包豪斯的各大车间都大量接受企业设计委托。

1932年-1933年,包豪斯在政治压力下又一次迁至柏林,密斯凡德罗接任第三任校长,他是一位实用主义者,格罗佩斯的理想主义,汉斯迈耶的共产主义,密斯凡德罗的实用主义,把三个阶段贯穿起来,包豪斯因而建有知识分子理想主义的浪漫和乌托邦精神。

共产主义政治目标、建筑设计的实用主义方向和严谨的工作方法特征,也造成了包豪斯的精神内容的多样,这是目前世界上任何一个设计学院都没有、也不可能具有的高度文化特征。

一:包豪斯的教育体系1:主要特征是:设计中强调自由创造反对模仿因袭,墨守陈规将手工艺同机器生产集合起来强调各类艺术之间的交流融合将学校教育同社会生产相结合2:包豪斯提出了三个基本观点:艺术与技术的新统一设计的目的是人而不是产品设计必须遵循自然与客观的法则来进行3:包豪斯学校的两个目标:打破艺术界限,提高手工艺人的地位,使其与艺术家平起平坐二:包豪斯对现代设计教育产生的无比的贡献,1:打破了将“纯粹艺术”与“实用艺术”截然分割的陈腐落后的教育观念,进而提出“集体创作”的新教育理念。

2:完成了在“艺术”与“工业”的鸿沟之间的架桥工作,使艺术和技术获得新的统一。

3:接受机械作为艺术家和设计师的创造工具,并研究出大量生产方法4:认清了“技术知识”可以传授,而“创造能力”只能启发的事实,为现代设计教育建立了良好的规范。

5:发展了现代设计风格,为现代设计指示出正确方向。

6:坚决反对把风格变成僵死的教条,只承认设计必须跟上时代变化的步伐。

浅谈包豪斯的发展历程以及对中国设计教育的影响[摘要]本文在回顾包豪斯发展历程的基础上,主要探索包豪斯设计学校指导思想和办学宗旨对中国设计教育的影响。

[关键词]包豪斯发展历程中国设计教育20世纪以来,包豪斯几乎成了现代艺术设计教育成功的代名词。

包豪斯的实际影响以及它所具有的广泛积极指导意义,早已经超出了它本身的工作效果和教育成就。

“包豪斯”是德文DAS STAATLICHES BAUHAUS的译称。

英文译名应为State Building lnstitute。

包豪斯前后经历了三个发展阶段:第一阶段(1919—1925年),魏玛时期。

格罗皮乌斯(WALTER GROPIUS)任校长,提出“艺术与技术新统一”的崇高理想,肩负起训练20世纪设计家和建筑师的神圣使命,倡导艺术教育与手工制作相结合的新型教育制度。

第二阶段(1925—1932年),德绍时期。

包豪斯在德国德绍重建,并进行课程改革,实行了设计与制作教学一体化的教学方法,取得了优异成果。

1928年格罗皮乌斯辞去包豪斯校长职务,由建筑系主任汉内斯·梅耶(HANNS MEYER)继任。

由于这位共产党人出身的建筑师的激进思想,使包豪斯面临着越来越大的政治压力,最后梅耶本人不得不于1930年辞职离任,由密斯·凡·德·罗(MIES V AN DE ROHE)继任。

接任的密斯面对来自纳粹势力的压力,竭尽全力维持着学校的运转,但最终在1932年10月纳粹党占据德绍后,被迫关闭包豪斯。

第三阶段(1932—1933年),柏林时期。

密斯·凡·德·罗将学校迁至柏林的一座废弃的办公楼中,试图重整旗鼓,由于包豪斯精神为德国纳粹所不容,面对刚刚上台的纳粹政府,密斯终于回天无力,于该年8月宣布包豪斯永久关闭。

1933年11月包豪斯被封闭,结束了其14年的发展历程。

包豪斯虽然已经成为历史,但是它的两大特点至今不能被人忘记:一是决心改革艺术教育,想要创造一种新型的社会团体;二是为了这个理想,不惜做出巨大的牺牲。