《国学经典——孝》复习过程

- 格式:doc

- 大小:39.00 KB

- 文档页数:5

2024年《弟子规》孝篇(课件20230104.一、教学内容二、教学目标1. 让学生了解《弟子规》孝篇的基本内容,认识到孝道在个人修养和家庭和谐中的重要作用。

2. 培养学生尊敬父母、关爱家人的意识,学会在日常生活中践行孝道。

3. 提高学生的文学素养,感受古人的智慧,传承和弘扬中华民族优秀传统文化。

三、教学难点与重点1. 教学难点:如何让学生将孝道理念融入日常生活,真正做到言行一致。

2. 教学重点:《弟子规》孝篇的基本内容及其在现代社会中的实践意义。

四、教具与学具准备1. 教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

2. 学具:教材、《弟子规》孝篇课文、笔记本、文具。

五、教学过程1. 导入:通过一个实践情景引入,让学生思考孝道在日常生活中的体现,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解:详细讲解《弟子规》孝篇的第四章内容,分析孝道的基本理念、孝行表现及孝心培养等方面。

3. 例题讲解:结合教材中的例题,引导学生深入理解孝道,并学会运用到实际生活中。

4. 随堂练习:设计相关练习题,让学生当堂巩固所学知识,提高实践能力。

5. 小组讨论:分组讨论孝道在现代社会中的实践意义,培养学生的团队协作能力和发散性思维。

六、板书设计1. 《弟子规》孝篇2. 主要内容:孝道基本理念孝行表现孝心培养3. 关键词:孝道、尊敬、关爱、践行、家庭和谐七、作业设计1. 作业题目:请结合所学内容,谈谈你对孝道的理解。

请举例说明如何在日常生活中践行孝道。

2. 答案:孝道是中华民族传统美德,体现了对父母的尊敬、关爱和责任感。

我们要在日常生活中践行孝道,如关心父母的生活、倾听他们的心声、帮助他们解决问题等。

例如,每天主动关心父母的身体健康,帮助他们做家务,尊重父母的意见等。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:鼓励学生阅读更多关于孝道的经典著作,了解孝道在现代社会的发展,提高自己的道德素养。

同时,组织学生参与孝道实践活动,将孝道理念内化于心、外化于行。

重点和难点解析:1. 教学难点:如何让学生将孝道理念融入日常生活,真正做到言行一致。

《弟子规——入则孝》教学设计一、教学内容:尊长前声要低低不闻却非宜进必渐趋脱必迟问及对视勿移二、教材分析:此部分就是“进则忠,出来则悌”中的两句话。

从和长辈攀谈声音高和见到长辈必须快步向前两个方面培育学生行为习惯的。

这些内容都和学生生活实际密切相连,因此教师在教学中要融合学生实际,联系生活,对这些内容增进认知,从而并使学生培养较好的犯罪行为礼仪习惯。

三、教学目标:1、介绍《弟子规》一书的作者及内容;2、结合生活实际,复习《弟子规》中的“总叙”;3、能背诵,能仁义,能指导日常行为;4、在学习过程中,提炼学法:读总叙——温旧知——学新文——习礼仪——练笔力四、教学过程:(出示课件:音乐响起)(一)、师生礼仪展现,营造国学氛围,心平气和学国学(缓慢,国学味道)师:上课生:起立、鞠躬师:恳请(一桌)师:同学们,你们为什么而读书?生:为天地立心,维生民立命,为往圣继在绝学,为万事上开太平,为中华之兴起而读书。

(二)、复习原作《弟子规》总叙师:同学们,我们自学《弟子规》存有一段时间了。

《弟子规》的作者就是清朝的李毓秀。

全文分成五个部分。

我们已经自学了“一、总叙利亚”“二、进则孝出则弟”。

首先,使我们拼读总叙利亚。

(板书:念总叙利亚)弟子规圣人训首孝悌次谨信公心众而亲仁存有余力则学文(三)、复习“入则孝出则悌”的内容1、孔子说道:温故而知新,接下来,我们备考“进则孝出则悌”。

师:“入则孝出则弟”教育我们如何对待父母兄长。

古人可孝敬父母了,有王祥卧冰求鲤、黄香温席的故事。

今天,请小朋友再听一个贤孝故事:古代的时候有个皇帝叫汉文帝,他对待母亲可孝敬了。

母亲生病三年,他常常吃不下饭,睡不好觉。

母亲所服的汤药,他都要亲口尝过后才放心让母亲服用。

这个故事在《弟子规》中是怎么说的呢?(板书:温旧知)亲有疾,药先尝,昼夜侍,不离床。

丧三年,常悲咽,居处变,酒肉绝。

丧尽礼,祭尽荣,事死者,如事生。

2、教师:古人对待父母是如此孝顺,当父母教导我们、责备我们的时候,《弟子规》又告诉我们可以怎么做呢?老师从你们的小眼睛里看到了答案。

国学经典校本教材之孝悌篇孝悌篇慈乌尚反哺,羔羊犹跪足。

人不孝其亲,不如草与木。

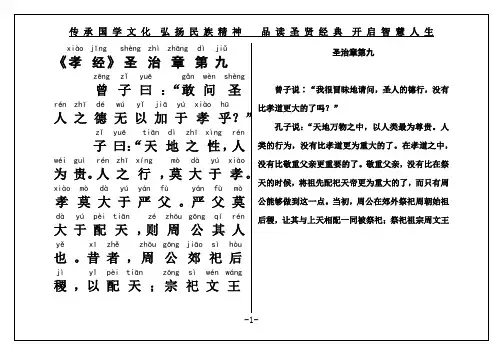

——《劝孝歌》国学经典校本教材之孝悌友爱篇《孝经》二章《孝经》中国古代儒家的伦理学著作。

传说是孔子自作,但南宋时已有人怀疑是出于后人附会。

清代纪昀在《四库全书总目》中指出,该书是孔子“七十子之徒之遗言”,成书于秦汉之际。

自西汉至魏晋南北朝,注解者及百家。

现在流行的版本是唐玄宗李隆基注,宋代邢昺疏。

全书共分18章。

这里节选两章,以资诵读。

选文导读孝为人伦之基,作为一个伦理概念,孝来自于自然关系的自然感情,并在其基础上产生的伦理和文化规范。

但作为社会自然人在血缘关系上的“亲亲之爱”所体现的能力和行为本身并不构成真正的孝。

使孝真正有别于天然亲情的是“爱亲敬长”的感情。

这种爱敬已经大大超越了“父母给了我生命”等仅仅出于自然的血缘关系,而上升为以爱敬为标志和本质的伦理要求,让人在其中学习普遍意义上的如何做真正爱敬他人的人。

广要道章第十二子曰:“教民亲爱,莫善于孝。

教民礼顺,莫善于悌[1]。

移风易俗,莫善于乐。

安上治民,莫善于礼。

礼者,敬而已矣。

故敬其父,则子悦;敬其兄,则弟悦;敬其君,则臣悦;敬一人,而千万人悦。

所敬者寡,而悦者众,此之谓要道也。

注解:[1]悌tì:敬爱兄长参考译文孔子说∶“教育人民互相亲近友爱,没有比倡导孝道更好的了。

教育人民礼貌和顺,没有比服从自己兄长更好的了。

转移风气、改变旧的习惯制度,没有比用音乐教化更好的了。

更使君主安心,人民驯服,没有比用礼教办事更好的了。

所谓的礼,也就是敬爱而已。

所以尊敬他人的父亲,其儿子就会喜悦;尊敬他人的兄长,其弟弟就愉快;尊敬他人的君主,其臣下就高兴。

敬爱一个人,却能使千万人高兴愉快。

所尊敬的对象虽然只是少数,为之喜悦的人却有千千万万,这就是礼敬作为要道的意义之所在啊。

”广至德章第十三子曰:“君子之教以孝也,非家至而日见之也。

教以孝,所以敬天下之为人父[1]者也。

教以悌,所以敬天下之为人兄者也。

《孝经》全文及释译《孝经》一书,全文共为十八章,将社会上各种阶层的人士——上自国家元首,下至平民百姓,分为五个层级,而就各人的地位与职业,标示出其实践孝亲的法则与途径。

书以孝为中心,比较集中地阐发了儒家的伦理思想。

它肯定“孝”是上天所定的规范,“夫孝,天之经也,地之义也,人之行也”。

书中指出,孝是诸德之本,“人之行,莫大于孝”,国君可以用孝治理国家,臣民能够用孝立身理家,保持爵禄。

开宗明义章第一【原文】子曰:「夫孝,德之本也,教之所由生也。

复坐,吾语汝。

身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。

立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。

夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身。

大雅曰:「无念尔祖,聿修厥德。

」【译文】孔子在家里闲坐,他的学生曾子侍坐在旁边。

孔子说∶“先代的帝王有其至高无上的品行和最重要的道德,以其使天下人心归顺,人民和睦相处。

人们无论是尊贵还是卑贱,上上下下都没有怨恨不满。

你知道那是为甚么吗?”曾子站起身来,离开自己的座位回答说∶“学生我不够聪敏,哪里会知道呢?”孔子说∶“这就是孝。

它是一切德行的根本,也是教化产生的根源。

你回原来位置坐下,我告诉你。

人的身体四肢、毛发皮肤,都是父母赋与的,不敢予以损毁伤残,这是孝的开始。

人在世上遵循仁义道德,有所建树,显扬名声于后世,从而使父母显赫荣耀,这是孝的终极目标。

所谓孝,最初是从侍奉父母开始,然后效力于国君,最终建功立业,功成名就。

《经·大雅·文王》篇中说过∶‘怎么能不思念你的先祖呢?要称述修行先祖的美德啊!’”【读解】这一章书,是全部孝经的纲领。

它的内容,就是开示全部孝经的宗旨,表明五种孝道的义理,本历代的孝治法则,定万世的政教规范,列为一经的首章。

有一天,孔子在他的家里闲坐著,他的弟子曾参,也陪坐在他的一旁。

孔子说:“古代的圣王有一种崇高至极之德,要约至妙之道。

拿它来治理天下,天下的人民,都能够很和气的相亲相敬,上自天子,下至庶人,都不会相互的愁恨。

一、国学教育经典诵读《弟子规》辅导教案课题“入则孝”之“事虽小”学习目标1、复习“冬则温”。

2、学习“事虽小”。

3、理解“事虽小勿擅为”“物虽小勿私藏”。

4、能在生活中实践。

重点:理解“事虽小勿擅为”“物虽小勿私藏”难点:理解意义教具准备播放器、课件教学过程一、检查作业1、齐声背诵。

2、昨天为父母做的什么事情。

二、学习“入则孝”之“事虽小”1、听泛读“入则孝”之“事虽小”。

事虽小勿擅为苟擅为子道亏物虽小勿私藏苟私藏亲心伤2、教师领读。

3、学生试读。

4、指名读。

5、齐读。

分行读。

6、同桌练习背诵。

7、小组竞赛背诵。

三、了解意思。

1、理解“事虽小”。

什么样的事情是小事?该怎样做?“事虽小”,就是泛指一切事情无论大小,即使很小很小的一件事情,“勿擅为”,这个“擅”就是随自己的意思,擅自的意思。

也就是说事情即使是非常小,也不可以不经过同意就擅自去做它。

譬如说有很多小朋友,他在家里,爸爸妈妈不在的时候,他就好像造反一样,什么事情都碰,父母的房间、抽屉翻箱倒柜,很好奇的都去翻阅它,这些都是不对的。

不应做的事情,就尽量不做。

比如说,在家里不可随便玩电、玩火,玩危险的玩具,不可养成随便花钱的坏习惯,不在黑板上乱涂乱画,这样的事虽小,也是不对的。

不应做的事情就不要做了。

三国时的刘备教育儿子刘禅说:“勿以恶小而为之”也是这个道理。

2、理解“物虽小”。

什么样的东西是小东西?铅笔、橡皮……不能私自藏起来。

如果私自藏起来,父母会伤心。

拓展:捡到小的物品应该怎样做?借用别人的东西该怎么做?学生讨论。

四、讲故事:陶母封鱼。

陶侃是东晋有名的贤臣,从小就勤奋好学,而且注意人品的修养,这一切都与他母亲严格的教育分不开。

陶侃长大后,担任了管理渔业的小官。

这一年他托人带回家一坛腌鱼孝敬母亲,母亲却把鱼封好让人退回区,并且献给他写了一封信说:“你是国家的官吏,怎么能用公家的东西孝敬父母呢?这是为政不廉啊!”此事虽小,却可以看出陶侃的母亲教子严格。

【课题】:国学经典诵读——孝弟三百千【教学目标】1. 了解《孝弟三百千》内容、篇目及使用方法。

2. 了解并体会读经、诵读的意义,感受国学、中华传统文化魅力。

3. 试诵读并学会例文《千字文》。

【教学重难点】重难点:了解并体会读经、诵读的意义。

【教学方法】提问法、诵读法、启发式教学【教具】课本课件【教学课时】2课时【教学过程】第一课时导入中华上下五千年的文明,文人大家通过不断的学识积累,以及日常生活智慧的沉淀,留给我们许许多多的精神财富。

众多简单的,耳熟能详的名句,凝结着古人留给我们的丰富的人生哲理,这样的文化积淀,逐渐形成了融合中国古代哲学、历史学、考古学、文学等精华的传统的学术文化体系——国学。

今天就让我们一起,通过诵读,走近国学,感受国学的魅力。

(一)《孝弟三百千》1. 什么是《孝弟三百千》?国学入门经典著作,内容包括:《孝经》、《弟子规》、《三字经》、《百家姓》、《千字文》、《座右铭》、《朱子治家格言》、《女史箴》、《笠翁对韵》、《诗品》、《常礼举要》,皆为全文。

1)《孝经》中国古代儒家的伦理学著作。

传说是孔子自作。

《孝经》以孝为中心,比较集中地阐发了儒家的伦理思想。

它肯定“孝”是上天所定的规范,“夫孝,天之经也,地之义也,人之行也。

”书中指出,孝是诸德之本,“人之行,莫大于孝”,国君可以用孝治理国家,臣民能够用孝立身理家,保持爵禄。

《孝经》在唐代被尊为经书,南宋以后被列为《十三经》之一。

在中国自汉代至清代的漫长社会历史进程中,它被看作是“孔子述作,垂范将来”的经典,对传播和维护社会纲常、社会太平起了很大作用。

2)《弟子规》原名《训蒙文》,为清朝康熙年间秀才李毓秀所作,其内容采用《论语》“学而篇”第六条的文义,列述弟子在家、出外、待人、接物与学习上应该恪守的守则规范。

《弟子规》共有360句、1080个字,三字一句,两句或四句连意,和仄押韵,朗朗上口;全篇先为“总叙”,然后分为“入则孝、出则悌、谨、信、泛爱众、亲仁、余力学文”七个部分。

国学经典《孝经》教学规划一、指导思想:为弘扬祖国优秀的传统文化,加强文化熏陶,提高学生的文化底蕴和道德素质,建设书香校园,促进学生健康和谐、可持续发展。

二、诵读目标1、总体目标家校联手,本学期组织小学生诵读《孝经》,熟背诗文经典,让他们在一生记忆力最好的时候,以快捷的方式,获得传统文化的基本熏陶和修养,促进学生健康和谐发展。

2、具体目标(1)培养提高学生的注意力和记忆力。

(2)提升学生的语文水平,巩固识字,培养学生良好的语文素养。

(3)培养学生良好的读书兴趣和读书习惯。

(4)引导父母子女一起诵读,增进亲子感情,提升家庭文化品位,构建和谐家庭,书香家庭。

三、教学原则和措施1、原则差异性原则:承认学生个体间记忆思维等的差异性,全班按10人一组分为6组,每组按A B 两个等级抽查。

A 占班级30%可适当降低诵读要求,提示背诵;B占班级70%,能熟练背诵。

自主性原则:允许学生在规定阶段完成规定内容外,诵读更多的经典,并给予相应的评价,给以展示的机会。

鼓励性原则:以鼓励为主,激励学生争当记忆小明星。

引导学生提高诵读经典的兴趣,以热爱经典为根本。

2、措施(1)“人人是老师,处处是教室”。

只要有热情,能读拼音,就能成为一个诵读老师;见缝插针,只要能张口,随时都是诵读的时机。

(2)“小朋友,跟我读”——诵读的六字真言。

小明星展示诵读、范读、领读、齐读、分组读、个别读、接龙读、男女生比赛读、师生比赛读……,想方设法让学生多听多读。

只要自然地熟读,就可从中获得背诵的乐趣和成就感。

(3)、纳入课程计划,保证诵读时间。

每周四下午第一节课为法定教学时间。

每天早读前,中午上课前5一10分钟为机动诵读时间回家后,每天睡前或早上10分钟亲子诵读时间。

每周阅读课抽出10分钟时间为师生比赛诵读时间。

(4)、教师参与诵读。

了解掌握每章内容和教材特点,从停顿、句式、语气上给学生的诵读提供必要的指导。

五、评价方法1、每周评价(1)、正常评价:评价内容为班级诵读的进度。

国学经典——《孝经》完整版《孝经》中国古代儒家的伦理学著作。

传说是孔子自作,但南宋时已有人怀疑是出于后人附会。

清代纪昀在《四库全书总目》中指出,该书是孔子“七十子之徒之遗言”,成书于秦汉之际。

自西汉至魏晋南北朝,注解者及百家。

现在流行的版本是唐玄宗李隆基注,宋代邢昺疏。

全书共分18章。

开宗明义作者:孔丘仲尼居,曾子侍。

子曰:「先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无怨。

汝知之乎?」曾子避席曰:「参不敏,何足以知之?」子曰:「夫孝,德之本也,教之所由生也。

复坐,吾语汝。

身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。

立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。

夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身。

《大雅》云:『无念尔祖,聿修厥德。

』」天子作者:孔丘子曰:「爱亲者,不敢恶于人;敬亲者,不敢慢于人。

爱敬尽于事亲,而德教加于百姓,刑于四海。

盖天子之孝也。

《甫刑》云:『一人有庆,兆民赖之。

』」诸侯作者:孔丘在上不骄,高而不危;制节谨度,满而不溢。

高而不危,所以长守贵也。

满而不溢,所以长守富也。

富贵不离其身,然后能保其社稷,而和其民人。

盖诸侯之孝也。

《诗》云:「战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

」卿大夫作者:孔丘非先王之法服不敢服,非先王之法言不敢道,非先王之德行不敢行。

是故非法不言,非道不行;口无择言,身无择行。

言满天下无口过,行满天下无怨恶。

三者备矣,然后能守其宗庙。

盖卿、大夫之孝也。

《诗》云:「夙夜匪懈,以事一人。

」士作者:孔丘资于事父以事母,而爱同;资于事父以事君,而敬同。

故母取其爱,而君取其敬,兼之者父也。

故以孝事君则忠,以敬事长则顺。

忠顺不失,以事其上,然后能保其禄位,而守其祭祀。

盖士之孝也。

《诗》云:夙兴夜寐,无忝尔所生。

庶人作者:孔丘用天之道,分地之利,谨身节用,以养父母,此庶人之孝也。

故自天子至于庶人,孝无终始,而患不及者,未之有也。

三才作者:孔丘曾子曰:「甚哉,孝之大也!」子曰:「夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。

引导语:关于国学经典《弟子规》大家了解哪些?下面是弟子规的第六讲入则孝内容讲解,欢迎大家阅读。

【原文】事虽小勿擅为苟擅为子道亏【注释】1. 擅:擅自主张,任性而为。

2. 茍:如果。

3. 子道:为人子之道。

道,道理、法则。

4. 亏:亏损、欠缺。

【译文】事情虽然细小,不可不禀明父母就擅自作主;如果任性而为,有亏做人子女的本分。

故事引导【陶母还鱼责子】东晋陶侃年轻时当过浔阳县的小吏,专门监管鱼坝。

一次,他派人将一罐干鱼送给母亲品尝,没料到陶母不但令差役送回干鱼,而且写信责备他:“你做官,拿官府的东西送给我,不仅不能给我带来好处,却反给我增添了忧虑。

陶侃读毕母亲来信,愧悔交加,无地自容。

自此以后,严母训导铭刻在心。

其后为官四十年,勤慎吏职,始终如一。

【今解】“事虽小,勿擅为,苟擅为,子道亏。

”这句话的表面上意思就是说为人子,哪怕是小事,都应该常常去请示父母,不能够擅自主张自己去做,如果自己擅自作主,往往可能把事情做坏,对不起父母,对不起父母则为人子之道就亏损。

这段告诉我们不能够增长自己的主观意识,对于父母我们要常常进行报告、请示,特别是孩子小的时候,自己的想法、自己的主观意识往往不成熟,容易造成不好的、不良的后果。

当我们能够培养出这样一种处处以父母为重、以大局为重,顾及到父母、顾及到大局的心,而不是只主观任意凭着自己的任性爱好而去作主,这种心我们慢慢的修养,这叫孝心。

如果是常常自作主张,就很容易任着自己的一己之私,为着自己的名闻利养、自私自利的企图,而不顾父母、不顾他人,那就失掉了孝道。

父母如此,我们对待父母应该这样,对待老师也是这样子。

老师教诲我们要常常记在心里,不要擅自违背老师的教诲,这也是这条含的意思。

我们想到父母跟老师都希望我们成才,都希望我们做个有德、有学的人。

大班国学教案孝敬大班国学教案孝敬时间:07-20:大班孝敬国学教案幼儿园国学教案大班安全教案大班健康教案篇一:国学经典【孝敬教案】百善孝为先尊长敬为重三维目标1、激发学生对父母的亲情和孝敬父母长辈的真情,让学生学会爱,学会理解,学会感恩。

2、通过教学增强学生孝敬父母的自觉性;纠正各种不孝敬父母的思想和行为;在生活中能将孝敬父母和长辈落实到行动中。

3、通过教学使学生懂得我们为什么要孝敬父母;懂得孝敬父母最重要的是思想感情上的深情爱戴,然后在具体行为上要有孝行。

教学设计课前布置学生准备父母关心我们的具体事例或身边不孝敬父母的例子。

师生互动、生生互动。

教师选用与学生生活联系密切而又有教育意义的故事,通过学生的自我反思,引导学生获得心理体验,增强孝敬父母、尊重父母的责任感。

以实际行动报答父母的养育之恩。

教学过程1、课前播放《白发亲娘》渲染气氛2、图片导入激发兴趣师:〈显示孙红雷图片〉,哪位同学知道他是谁?孙红雷是当红的演员,你知道他在成功后首先想感激的人是谁吗?请你们猜一猜[显示问题] 生答:母亲师:为什么他首先要感谢的是自己的父母?让我们听听他是怎么说的〈走近孙红雷配乐〉。

师:孙红雷成功后,首先想到的是母亲,母亲为他做了什么?为他热牛奶这些是生活中很小很平常的事,他有必要去感激父母吗?从小事中看出母亲对他的爱。

生答略师:同学们你们也都有自己的父母,你们的父母关心爱你吗?想一想,在你成长道路上,你的爸爸妈妈为你做了些什么?哪一件事最令你感动。

〈显示真心感受〉讲的好的同学,奖给红花。

(现场采访)你把红花献给父母时,你最想说的一句话是什么?师:父母为我们付出了那么多,我们真心地感谢她们〈显示真情感谢〉师:是呀,父母将他们无私、博大的爱洒向我们生命的整个旅程。

如果有一把爱的天平,你想哪一头装的是父母的爱?〈显示爱的天平〉面对倾斜天平,你有什么感想?我们面对父母这种沉甸甸的恩情,惟有以什么来回报?生答:用爱和孝敬来回报我们可亲可敬的父母。

国学经典之四书五经-第六讲《孝悌之道》教案一、教学目标1.了解《论语》中关于孝悌之道的重要原则和故事。

2.理解《大学》中关于修身齐家治国平天下的思想。

3.能够运用国学经典中的道德观念指导自己的行为,并向他人传播这些价值观。

4.提高学生的人文素养和道德修养,培养孝悌之道的实践能力。

二、教学重点1.《论语》中关于孝悌的论述。

2.《大学》中关于修身齐家治国平天下的思想。

三、教学难点1.如何在现代社会中理解和应用孝悌之道。

2.如何通过国学经典的教育思想提升学生的道德修养。

四、教学内容1. 孝悌之道在《论语》中的体现•仁者爱人,孝悌为先。

•孝顺父母,体现孝道。

•兄弟相处,体现悌道。

2. 修身齐家治国平天下的思想•自身修养是治国的基础。

•和谐家庭是社会和谐的基础。

•治国平天下需要道德高尚的领导和人民。

3. 如何实践孝悌之道•尊敬父母,关爱家人。

•兄弟友爱,和睦相处。

•社会公德,尊重他人。

五、教学方法1.讲授相结合:通过讲解国学经典中的孝悌思想,引导学生理解其重要性。

2.讨论互动:组织学生讨论并分享自己对孝悌之道的理解和实践。

3.角色扮演:让学生扮演国学经典中的人物,体会孝悌之道的实践过程。

六、教学过程1.开场导入:介绍《论语》和《大学》中关于孝悌之道的背景和重要性。

2.主体教学:分析《论语》中孔子的言论和行为,引领学生思考孝悌之道的内涵。

3.课堂实践:组织学生小组讨论家庭中体现孝悌之道的案例,并向全班汇报分享。

4.深化延伸:引导学生对孝悌之道的现实意义和社会作用进行深入思考,并撰写心得体会。

七、教学评价1.学生表现:观察学生在课堂互动和讨论中的表现,评价其对孝悌思想的理解和应用能力。

2.作业评价:对学生完成的心得体会和案例分析进行评分,鼓励他们深入思考和实践孝悌之道。

八、课堂反思1.学生反馈:倾听学生对本节课的反馈意见,了解他们对孝悌之道的理解和认识。

2.教学反思:总结本节课的教学效果,分析教学中存在的不足和改进之处,为下节课的教学提供借鉴。

一年级下册国学经典教案第三课首孝弟一、教学目标1、掌握文中生字的字形字音,要注意“孝”2、能正确流利地朗读课文3、结合教师的讲解和课文注释简单理解词句的意思二、教学重难点1、熟练朗读和背诵课文。

2、感受文言文的语感,了解关于孝悌和古代社会常识三、教法学法:朗读法四、教学过程(一)导入引导学生数数,询问学生最感兴趣的数字是什么(二)范读老师先范读一遍课文,学生听课件音频。

(三)内容感悟。

1、师读一段,讲解一段.2、学生一起说文意。

(四)朗读.1、分组读2、老师读上句学生对下句。

3、多种形式朗读,争取当堂课背诵。

(五)练习实践.文后“神奇汉字”、“日积月累"、说一说".第四课曰水火一、教学目标1、正确流利地朗读课文,读出节奏感2、能结合教师的讲解和课文注释初步理解课文内容3、初步了解五行、五常、六谷、六畜、七情、八音等基本常识二、教学重难点通过朗读课文,了解五行、五常、六谷、六畜、七情、八音等基本常识三、教法学法:朗读法四、教学过程(一)经典引入从日常生活常识入手,引导学生说出自己的属相,平时爱吃的零食,爱听的音乐(二)范读,带读《曰水火》老师先范读一遍课文,学生听课件音频.(三)内容感悟。

1、师读一段,讲解一段。

2、学生一起说文意。

(四)朗读。

1、分组读2、老师读上句学生对下句。

3、多种形式朗读,争取当堂课背诵。

(五)练习实践。

文后“神奇汉字"、“日积月累”、说一说”。

第五课高曾祖一、教学目标1、正确流利地朗读课文,注意读出节奏感2、认读课文中的生字,要注意“伦”“从”“恭”“序”等字3、了解九族、十义等古代社会的基本常识二、教学重难点了解九族、十义等古代社会的基本常识三、教法学法:朗读法四、教学过程(一)引入新课引导学生讲讲自己的家庭结构,平时所知道的亲戚称谓,对家人的评价(二)识字诵读,带读《高曾祖》1、让学生试着自由朗读课文,要求读出声来。

2、让学生听音频范读,然后跟着音频朗读两遍.(三)内容感悟。

《国学经典——孝》

学科语文授课人

课题《国学经典——孝》课时第 1课时

学情分析

小学六年级的孩子对国学经典的内容有一些了解,但是还不能完全理解并加以适当运用。

孝德是中国传统美德的核心内容之一,在几千年的中华优秀传统中,是极受推崇的。

《孝经》上说:“夫孝,德之本也,教之所由生也。

”这就是说,孝是立德之本,是一切美德形成的起点和基础。

大部分学生对古代的二十四孝故事有一定的了解,为本次课学习打下了一定基础。

教学目标1、了解孝的重要性及对谁孝,理解关于孝道的论述。

2、分析概括《孝经》中“孝道”的内涵

3、在合作探究中领悟经典要义。

4、学习如何孝顺双亲,体会其现实意义。

教

学重点1、在合作探究中领悟经典要义。

2、学习如何孝顺双亲,体会其现实意义

教学难点1、分析概括《孝经》中“孝道”的内涵

2、在合作探究中领悟经典要义。

教学准备教师准备:

孝的相关资料

学生准备:

阅读古代二十四孝故事

教

老师活动学生活动备注

一、导入新课

1. 播放歌曲《游子吟》导入,揭示

主题---孝

2.孝是立德之本

3.我们应该对谁尽孝?

(1)中国最早的一部解释词义的著

作《尔雅》下的定义。

(2)东汉许慎在

《说文解字》的解释

(3)我们该对谁尽

孝?

1.学生听歌

2.齐读句子

3.齐读句子。