《孝经》权威国学经典直接打印版(原文附翻译)

- 格式:docx

- 大小:92.72 KB

- 文档页数:28

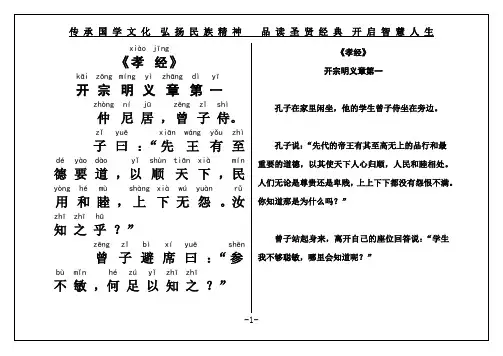

【孝经】全文及解释《孝经》全文及解析【孝经原文】开宗明义章第一仲尼居,曾子持。

子曰:“先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无怨。

汝知之乎,”曾子避席曰:“参不敏,何足以知之,”子曰:“夫孝,德之本也,教之所由生也。

复坐,吾语汝。

” “身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。

立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。

夫孝,始于事亲,忠于事君,终于立身。

《大雅》云:‘无念尔祖,聿修厥德。

’”天子章第二子曰:“爱亲者,不敢恶于人;敬亲者,不敢慢于人。

爱敬尽于事亲,而德教加于百姓,刑于四海。

盖天子之孝也。

《甫刑》云:‘一人有庆,兆民赖之。

’” 诸侯章第三在上不骄,高而不危;制节谨度,满而不溢。

高而不危,所以长守贵也。

满而不溢,所以长守富也。

富贵不离其身,然后能保其社稷,而和其民人。

盖诸侯之孝也。

《诗》云:“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

”卿大夫章第四非先王之法服不敢服,非先王之法言不敢道,非先王之德行不敢行。

是故非法不言,非道不行;口无择言,身无择行;言满天下无口过,行满天下无怨恶:三者备矣,然后能守其宗庙。

盖卿大夫之孝也。

《诗》云:“夙夜匪懈,以事一人。

” 士章第五资于事父以事母,而爱同;资于事父以事君,而敬同。

故母取其爱,而君取其敬,兼之者父也。

故以孝事君则忠,以敬事长则顺。

忠顺不失,以事其上,然后能保其禄位,而守其祭祀。

盖士之孝也。

《诗》云:“夙兴夜寐,无忝尔所生。

” 庶人章第六用天之道,分地之利,谨身节用,以养父母,此庶人之孝也。

故自天子至于庶人,孝无终始,而患不及者,未之有也。

三才章第七曾子曰:“甚哉,孝之大也~”子曰:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。

天地之经,而民是则之。

则天之明,因地之利,以顺天下。

是以其教不肃而成,其政不严而治。

先王见教之可以化民也,是故先之以博爱,而民莫遗其亲,陈之于德义,而民兴行。

先之以敬让,而民不争;导之以礼乐,而民和睦;示之以好恶,而民知禁。

《诗》云:‘赫赫师尹,民具尔瞻。

孝经全文及译文《孝经》是中国古代的一部经典,它强调了孝道在家庭和社会中的重要性,成为了一代代中国人们传承的优良传统。

下面是《孝经》的全文及译文。

第一章孝的定义亲亲者,爱也;尊长者,敬也;兄弟者,友也;子孙者,顺也。

Translation:亲亲者,爱也;因为亲人是我们所爱的人。

尊长者,敬也;因为尊重长者是我们的义务。

兄弟者,友也;因为我们的兄弟是我们的朋友。

子孙者,顺也;因为我们要顺从我们的父母和祖先。

第二章父母之恩父母之于子,犹手之于足也。

Translation:父母对于子女的恩情,就像手对于脚一样,是必不可少的。

第三章孝的奉行君子有三戒:小心齐,戒之在口;恭承敬,戒之在色;宽柔信,戒之在言。

Translation:君子有三种戒律:言行要合一,要有所提防;恭敬尊重,不妄言不妄动;温柔善良,信守承诺。

第四章孝道的重要性父母在,不远游;渐孝悌,谏不入。

Translation:在父母身边时不要轻易离开,每天慢慢地学习孝顺和弟道,并向父母提出正确的建议,即使他们不采纳也要付诸实践。

第五章孝心要如何体现父母呼,应勿缓,嘱托多,谨为之。

Translation:当父母呼唤时,应该立刻回应,当他们嘱托时,一定要认真听取并尽力为之。

第六章孝顺的四项任务父母之年,不可不给;弟之欲,不可不从;孝之事,天下之重事;穷则独善其身,不息於人。

Translation:父母年迈时一定要照顾,兄弟有所愿望时应该尽力帮助,孝敬父母是天下最重要的事情,如果真的生活困难了,也要不离不弃,尽可能地照顾自己。

第七章孝道和仁道的关系仁者爱人,以爱众为德;孝者爱亲,以爱一人为仁。

Translation:仁者的义务是关心别人,以关爱他人的行动表现道德;孝者的义务是关心家人,以关心家人的行动表现仁德。

第八章劝人行孝尔子既成,夫婴儿之未孝,何营之有?Translation:为人父母之前,如果你连孝都不懂得,又怎么能高妙地塑造家风?。

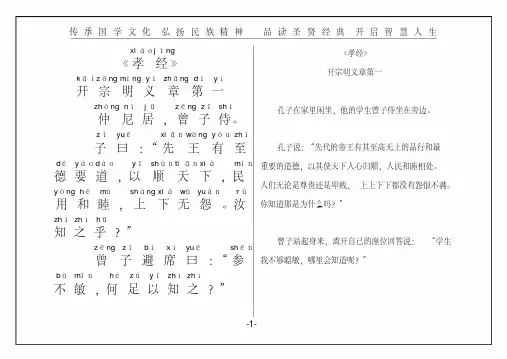

《孝经》原文与译文开宗明义章第一【原文】仲尼居,曾子侍。

子曰:‘先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无怨。

汝知之乎?’【注释】有一天,孔子在他的家里闲坐著,他的弟子曾参,也陪坐在他的一旁。

孔子说:‘古代的圣王有一种崇高至极之德,要约至妙之道。

拿它来治理天下,天下的人民,都能够很和气的相亲相敬,上自天子,下至庶人,都不会相互的愁恨。

这个道德的妙用,你知晓吗?’【原文】曾子避席,曰:‘参不敏,何足以知之!’【注释】曾子听了孔子给他讲的这一段话,道理很深,他不觉肃然起敬,离开他的坐位站起来,向孔子答对说:‘我曾参很鲁钝,不大聪敏,怎么能够知晓这样深奥的道理呢?’【原文】子曰:‘夫孝,德之本也,教之所由生也。

复坐,吾语汝。

’【注释】孔子因曾子很谦恭的起来答对,就告诉他说:‘前边所讲的至德要道,就是孝道,这个孝道,就是德行的根本,教化的出发点。

你先坐下,我慢慢的告诉你’。

【原文】‘身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始。

’【注释】‘说起这个孝道,固然范围很广,但行的时候,却很简单,你要晓得爱亲,先要从自己的身上爱起。

凡是一个人的身体,或者很细小的一根头发和一点皮肤,都是父母遗留下来的。

身体发肤,既然承受之于父母,就应当体念父母爱儿女的心,保全自己的身体,不敢稍有毁伤,这就是孝道的开始。

’【原文】‘立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。

’【注释】‘一个人的本身,既站得住,独立不倚,不为外界利欲所摇夺,那他的人格,一定合乎标准,这就是立身。

做事的时候,他的进行方法,一切都本乎正道,不越轨,不妄行,有始有终,这就是行道。

他的人格道德,既为众人所景仰,不但他的名誉传诵于当时,而且将要播扬于后世,无论当时和后世,将因景慕之心,推本追源,兼称他父母教养的贤德,这样以来,他父母的声名,也因儿女的德望光荣显耀起来,这便是孝道的完成。

’【原文】‘夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身。

’【注释】‘这个孝道,可分成三个阶段,幼年时期,一开始,便是承欢膝下,事奉双亲。

《孝经》全文及译文开宗明义章第一(一)、原文:仲尼居,曾子侍,子曰:[先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无怨,汝知之乎?]曾子避席曰:[参不敏,何足以知之!]子曰:[夫孝,德之本也,教之所由生也。

复坐,吾语汝。

译文:孔子闲居,他的学生曾参在旁陪坐服侍。

孔子说:古代圣王有至高无上的道德教化,用来使天下百姓顺服,人人都能和睦相处;就连相互之间较易起摩擦、对立状态的上司与下属、家长与晚辈之间,都可以达到彼此无怨恨的和谐状态。

这么好的至德要道你可知道?曾参听到老师发问,赶紧从席上站起来,恭敬地回答说:弟子生性愚顿,还没能知晓这个至德要道。

孔子说:至德要道就是孝悌之道!它是所有德行的根本,也是一切教化产生的源头。

你再坐下来,我慢慢告诉你。

(二)、原文:身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也;立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。

夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身。

《大雅》云:[无念尔祖,聿修厥德。

]译文:我们的身躯、四肢、头发、皮肤都是父母生的,应小心爱护,不敢损毁伤残,能如此自律自爱就是实行孝道的开始。

长大成人、好学修德安身立命,率性行道建功立业,让名声显扬后世以荣耀父母,这就是孝道的终结。

孝,是人的天性,幼年时期侍奉双亲,友爱兄弟姐妹,学习敬老尊贤,待人接物,应对进退;中年时期移孝作忠,奉事君王,服务人民;到了老年以自身行孝的典范教民,才是人生的完成。

《诗经.大雅.文王篇》说:我们怎么不可以追念先祖文王的志业呢?一心一意修养自己,发扬文王的美德吧!天子章第二(三)、原文:子曰:[爱亲者,不敢恶于人;敬亲者,不敢慢于人。

爱敬尽于事亲,而德教加于百姓,刑于四海,盖天子之孝也。

甫刑云:[一人有庆,兆民赖之。

]译文:孔子说:亲爱父母的人,不敢厌恶他人;尊敬父母的人,不敢傲慢别人。

天子尽亲爱尊敬的天性侍奉父母,这种[不言之教,无为之化]的德教推及满朝的文武官员;德政布施,教化能广行,孝爱更推及到百姓身上;流风遍及天下,永为世人的典范。

《孝经》原文与译文开宗明义章第一【原文】仲尼居,曾子侍。

子曰:‘先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无怨。

汝知之乎?’【注释】有一天,孔子在他的家里闲坐著,他的弟子曾参,也陪坐在他的一旁。

孔子说:‘古代的圣王有一种崇高至极之德,要约至妙之道。

拿它来治理天下,天下的人民,都能够很和气的相亲相敬,上自天子,下至庶人,都不会相互的愁恨。

这个道德的妙用,你知晓吗?’【原文】曾子避席,曰:‘参不敏,何足以知之!’【注释】曾子听了孔子给他讲的这一段话,道理很深,他不觉肃然起敬,离开他的坐位站起来,向孔子答对说:‘我曾参很鲁钝,不大聪敏,怎么能够知晓这样深奥的道理呢?’【原文】子曰:‘夫孝,德之本也,教之所由生也。

复坐,吾语汝。

’【注释】孔子因曾子很谦恭的起来答对,就告诉他说:‘前边所讲的至德要道,就是孝道,这个孝道,就是德行的根本,教化的出发点。

你先坐下,我慢慢的告诉你’。

【原文】‘身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始。

’【注释】‘说起这个孝道,固然范围很广,但行的时候,却很简单,你要晓得爱亲,先要从自己的身上爱起。

凡是一个人的身体,或者很细小的一根头发和一点皮肤,都是父母遗留下来的。

身体发肤,既然承受之于父母,就应当体念父母爱儿女的心,保全自己的身体,不敢稍有毁伤,这就是孝道的开始。

’【原文】‘立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。

’【注释】‘一个人的本身,既站得住,独立不倚,不为外界利欲所摇夺,那他的人格,一定合乎标准,这就是立身。

做事的时候,他的进行方法,一切都本乎正道,不越轨,不妄行,有始有终,这就是行道。

他的人格道德,既为众人所景仰,不但他的名誉传诵于当时,而且将要播扬于后世,无论当时和后世,将因景慕之心,推本追源,兼称他父母教养的贤德,这样以来,他父母的声名,也因儿女的德望光荣显耀起来,这便是孝道的完成。

’【原文】‘夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身。

’【注释】‘这个孝道,可分成三个阶段,幼年时期,一开始,便是承欢膝下,事奉双亲。

《孝经》全文及译文《孝经》是伦理学领域的经典著作,专注于论述孝道,被广泛认为是十三经之一。

在东汉时期,这本书被官方指定为必读教材,从皇室到普通百姓,都必须要阅读。

第一:开宗明义章【原文】:仲尼居,曾子持。

子曰:“先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无怨。

汝知之乎?”曾子避席曰:“参不敏,何足以知之?”子曰:“夫孝德之本也,教之所由生也。

复坐,吾语汝。

”“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。

立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。

夫孝始于事亲,忠于事君,终于立身。

《大雅》云:‘无念尔祖,聿修厥德。

’”【译文】:孔子在家里闲坐,他的学生曾参在旁侍坐。

孔子说:“古代的圣王有至高之德、切要之道,用以顺天下人心,使人民和睦相处,上上下下都没有怨恨。

你知道先王的至德要道是什么吗?”曾子离席而起,恭敬地回答说:“学生曾参愚昧,怎么会知道呢?”孔子说:“孝,是德行的根本,一切教化都从这里生发开来。

你坐下,我现在就跟你讲!人的身体以至每一根毛发和每一块皮肤,都是父母给予的,应当谨慎爱护,不敢稍有毁伤,这是实行孝道的开始;以德立身,实行大道,使美好的名声传扬于后世,以光耀父母,则是实行孝道的最终目标。

所以实行孝道,开始于侍奉双亲,进而在侍奉君主的过程中得到发扬光大,最终的目的就是成就自己的德业。

《诗经·大雅》说:'常常怀念祖先的恩泽,念念不忘继承和发扬他们的德行’。

”第二:天子章【原文】:子曰:“爱亲者,不敢恶于人;敬亲者,不敢慢于人。

爱敬尽于事亲,而德教加于百姓,刑于四海。

盖天子之孝也。

《前刑》云:‘一人有庆,兆民赖之。

’”【译文】:孔子说:天子真正爱护自己的父母,也就不敢厌恶任何人;真正尊敬自己的父母,也就不敢轻慢任何人。

天子竭尽爱护尊敬来侍奉双亲,将这种道德教育推广到天下百姓,让四海之民都能起而效法,这就是天子的孝道啊!《尚书·吕刑》说:“天子有爱敬父母的善德,天下万民都会仰赖他。

国学经典儒家伦理著作十三经之一《孝经》全文及译文《孝经》中国古代儒家的伦理著作。

儒家十三经之一。

传说是孔子作,但南宋时已有人怀疑是出于后人附会。

清代纪昀在《四库全书总目》中指出,该书是孔子“七十子之徒之遗言”,成书于秦汉之际。

自西汉至魏晋南北朝,注解者及百家。

现在流行的版本是唐玄宗李隆基注,宋代邢昺疏。

全书共分18章。

正文:开宗明义章第一子曰:「夫孝,德之本也,教之所由生也。

复坐,吾语汝。

身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。

立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。

夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身。

大雅曰:「无念尔祖,聿修厥德。

」译文:孔子在家里闲坐,他的学生曾子侍坐在旁边。

孔子说∶“先代的帝王有其至高无上的品行和最重要的道德,以其使天下人心归顺,人民和睦相处。

人们无论是尊贵还是卑贱,上上下下都没有怨恨不满。

你知道那是为甚么吗?”曾子站起身来,离开自己的座位回答说∶“学生我不够聪敏,哪里会知道呢?”孔子说∶“这就是孝。

它是一切德行的根本,也是教化产生的根源。

你回原来位置坐下,我告诉你。

人的身体四肢、毛发皮肤,都是父母赋与的,不敢予以损毁伤残,这是孝的开始。

人在世上遵循仁义道德,有所建树,显扬名声于后世,从而使父母显赫荣耀,这是孝的终极目标。

所谓孝,最初是从侍奉父母开始,然后效力于国君,最终建功立业,功成名就。

《诗经·大雅·文王》篇中说过∶‘怎么能不思念你的先祖呢?要称述修行先祖的美德啊!’天子章第二子曰:爱亲者不敢恶于人,敬亲者不敢慢于人。

爱敬尽于事亲,而德孝加于百姓,刑于四海,盖天子之孝也。

甫刑云:「一人有庆,兆民赖之。

」译文:孔子说∶“能够亲爱自己父母的人,就不会厌恶别人的父母,能够尊敬自己父母的人,也不会怠慢别人的父母。

以亲爱恭敬的心情尽心尽力地侍奉双亲,而将德行教化施之于黎民百姓,使天下百姓遵从效法,这就是天子的孝道呀!《尚书·甫刑》里说∶‘天子一人有善行;万方民众都仰赖他。

孝经全文及译文【孝经原文】开宗明义章第一仲尼居,曾子持。

子曰:“先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无怨。

汝知之乎?”曾子避席曰:“参不敏,何足以知之?”子曰:“夫孝,德之本也,教之所由生也。

复坐,吾语汝。

”“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。

立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。

夫孝,始于事亲,忠于事君,终于立身。

《大雅》云:‘无念尔祖,聿修厥德。

’”天子章第二子曰:“爱亲者,不敢恶于人;敬亲者,不敢慢于人。

爱敬尽于事亲,而德教加于百姓,刑于四海。

盖天子之孝也。

《甫刑》云:‘一人有庆,兆民赖之。

’”诸侯章第三在上不骄,高而不危;制节谨度,满而不溢。

高而不危,所以长守贵也。

满而不溢,所以长守富也。

富贵不离其身,然后能保其社稷,而和其民人。

盖诸侯之孝也。

《诗》云:“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

”卿大夫章第四非先王之法服不敢服,非先王之法言不敢道,非先王之德行不敢行。

是故非法不言,非道不行;口无择言,身无择行;言满天下无口过,行满天下无怨恶:三者备矣,然后能守其宗庙。

盖卿大夫之孝也。

《诗》云:“夙夜匪懈,以事一人。

”士章第五资于事父以事母,而爱同;资于事父以事君,而敬同。

故母取其爱,而君取其敬,兼之者父也。

故以孝事君则忠,以敬事长则顺。

忠顺不失,以事其上,然后能保其禄位,而守其祭祀。

盖士之孝也。

《诗》云:“夙兴夜寐,无忝尔所生。

”庶人章第六用天之道,分地之利,谨身节用,以养父母,此庶人之孝也。

故自天子至于庶人,孝无终始,而患不及者,未之有也。

三才章第七曾子曰:“甚哉,孝之大也!”子曰:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。

天地之经,而民是则之。

则天之明,因地之利,以顺天下。

是以其教不肃而成,其政不严而治。

先王见教之可以化民也,是故先之以博爱,而民莫遗其亲,陈之于德义,而民兴行。

先之以敬让,而民不争;导之以礼乐,而民和睦;示之以好恶,而民知禁。

《诗》云:‘赫赫师尹,民具尔瞻。

’”孝治章第八子曰:“昔者明王之以孝治天下也,不敢遗小国之臣,而况于公、侯、伯、子、男乎?故得万国之欢心,以事其先王。

经典分享:《孝经》全文及译文及解读《孝经》简介孝经一书,全文共为十八章,将社会上各种阶层的人士--上自国家元首,下至平民百姓,分为五个层级,而就各人的地位与职业,标示出其实践孝亲的法则与途径。

开宗明义章第一【原文】仲尼居,曾子持。

子曰:“先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无怨。

汝知之乎?” 曾子避席曰:“参不敏,何足以知之?” 子曰:“夫孝,德之本也,教之所由生也。

复坐,吾语汝。

”身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。

立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。

夫孝,始于事亲,忠于事君,终于立身。

《大雅》云:‘无念尔祖,聿修厥德。

【译文】孔子在家里闲坐,他的学生曾子侍坐在旁边。

孔子说∶“先代的帝王有其至高无上的品行和最重要的道德,以其使天下人心归顺,人民和睦相处。

人们无论是尊贵还是卑贱,上上下下都没有怨恨不满。

你知道那是为甚麽吗?” 曾子站起身来,离开自己的座位回答说∶“学生我不够聪敏,哪里会知道呢?”孔子说∶“这就是孝。

它是一切德行的根本,也是教化产生的根源。

你回原来位置坐下,我告诉你。

人的身体四肢、毛发皮肤,都是父母赋与的,不敢予以损毁伤残,这是孝的开始。

人在世上遵循仁义道德,有所建树,显扬名声於后世,从而使父母显赫荣耀,这是孝的终极目标。

所谓孝,最初是从侍奉父母开始,然后效力於国君,最终建功立业,功成名就。

《诗经·大雅·文王》篇中说过∶‘怎麽能不思念你的先祖呢?要称述修行先祖的美德啊![品读]本章为《孝经》总纲,是《孝经》的基本精神所在。

孔子对曾子讲:孝啊,是一切德之本,所有品德、教化由此产生,教就是孝的文化,人有品德的根源是孝,由孝这个源头流出的河流就是教化。

[故事] 忠孝双全明朝湖南道川守将沉至绪,有一个独生女儿,名叫沈云英。

自小聪明好学,跟父亲学得一身好武艺。

因其父率兵迎异军死在战场上,当时沈云英才十七岁,她登上高处大声呼曰:“我虽然是一个小女子,为完成父亲守城的遗志,我要决一死战。

《孝经》开宗明义章第一仲尼居,曾子持。

子曰:「先王有至德要道,以训天下,民用和睦,上下无怨,汝知之乎?」曾子避席曰:「参不敏,何足以知之?」子曰:「夫孝,德之本也,教之所由生也。

复坐,吾语汝。

」「身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝至始也。

立身行道,扬名於后世,以显父母,孝之终也。

」「夫孝,始於事亲,中於事君,终於立身。

」大雅曰:「无念尔祖,聿修厥德。

」天子章第二子曰:爱亲者不敢恶於人,敬亲者不敢慢於人。

爱敬尽於事亲,而德孝加於百姓,刑於四海,盖天子之孝也。

甫刑云:「一人有庆,兆民赖之。

」诸侯章第三在上不骄,高而不包。

制节谨度,满而不溢。

高而不包,所以长守贵也。

满而不溢,所以长守富也。

富贵不离其身,然后能保其社稷,而和其民人,盖诸侯之孝也。

诗云:战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

卿大夫章第四非先王之法服,不敢服。

非先王之法言,不敢道。

非先王之德行,不敢行。

是故非法不言,非道不行,口无择言,身无择行,言满天下无口过,行满天下无怨恶。

三者备矣,然后能守其宗庙,此卿大夫子孝也。

诗云:夙夜匪懈,以事一人。

士章第五资於事父以事母,而爱同。

资於事父以事君,而敬同。

故母取其爱,而君取其敬,兼之者父也。

故以孝事君,则忠以敬事长则顺,忠顺不失,以事其上,然后能保其禄位,而守其祭祀,盖士之孝也。

诗云:夙兴夜寐,无忝尔所生。

用天之道,分地之利,谨身节用,以养父母,此庶人之孝也。

故自天子至於庶人,孝无终始,而患不及者,未之有也。

三才章第七曾子曰:甚哉!孝之大也。

子曰:夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。

天地之经,而民是则之,则天之明,因地之利,以顺天下。

是以其教不肃而成,其政不严而治。

先王见教之可以化民也,是故先之以博爱,而民莫遗其亲。

陈之以德义,而民兴行。

先之以敬让,而民不争。

道之以礼乐,而民和睦。

示之以好恶,而民和禁。

诗云:「赫赫师尹,民具尔瞻。

」孝治章第八子曰:昔者明王之以孝治天下也,不敢遗小国之臣,而况於公、侯、伯、子、男乎,故得万国之欢心。

国学经典孝经全文及译文孝经全文及译文【孝经原文】开宗明义章第一仲尼居,曾子持。

子曰:“先王有至德要道,以顺天下,民用和睦,上下无怨。

汝知之乎?”曾子避席曰:“参不敏,何足以知之?”子曰:“夫孝,德之本也,教之所由生也。

复坐,吾语汝。

”“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也。

立身行道,扬名于后世,以显父母,孝之终也。

夫孝,始于事亲,忠于事君,终于立身。

《大雅》云:'无念尔祖,聿修厥德。

’”天子章第二子曰:“爱亲者,不敢恶于人;敬亲者,不敢慢于人。

爱敬尽于事亲,而德教加于百姓,刑于四海。

盖天子之孝也。

《甫刑》云:'一人有庆,兆民赖之。

’”诸侯章第三在上不骄,高而不危;制节谨度,满而不溢。

高而不危,所以长守贵也。

满而不溢,所以长守富也。

富贵不离其身,然后能保其社稷,而和其民人。

盖诸侯之孝也。

《诗》云:“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。

”卿大夫章第四非先王之法服不敢服,非先王之法言不敢道,非先王之德行不敢行。

是故非法不言,非道不行;口无择言,身无择行;言满天下无口过,行满天下无怨恶:三者备矣,然后能守其宗庙。

盖卿大夫之孝也。

《诗》云:“夙夜匪懈,以事一人。

”士章第五资于事父以事母,而爱同;资于事父以事君,而敬同。

故母取其爱,而君取其敬,兼之者父也。

故以孝事君则忠,以敬事长则顺。

忠顺不失,以事其上,然后能保其禄位,而守其祭祀。

盖士之孝也。

《诗》云:“夙兴夜寐,无忝尔所生。

”庶人章第六用天之道,分地之利,谨身节用,以养父母,此庶人之孝也。

故自天子至于庶人,孝无终始,而患不及者,未之有也。

三才章第七曾子曰:“甚哉,孝之大也!”子曰:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。

天地之经,而民是则之。

则天之明,因地之利,以顺天下。

是以其教不肃而成,其政不严而治。

先王见教之可以化民也,是故先之以博爱,而民莫遗其亲,陈之于德义,而民兴行。

先之以敬让,而民不争;导之以礼乐,而民和睦;示之以好恶,而民知禁。

《诗》云:'赫赫师尹,民具尔瞻。

《孝经》的全文及译文《孝经》是中国传统文化中的经典之一,全称为《关于孝道的经典》,也称为《二十四孝经》。

它早在汉代已经形成,作为中国传统文化中非常重要的一部分,对于推崇孝道、教育后代有着深远的影响。

以下是《孝经》的全文及译文。

《孝经》全文:父母呼,应勿缓,父母命,行勿懒;父母教,须敬听,父母爱,需先尽。

兄道友,弟道恭,长幼序,友与朋;君则敬,臣则忠,此之谓,人之情。

进必趋,退必追,唯人是,不可食。

亲不近,邻不远,礼远不穷,不行不远。

凡言听之,信之守之,高声勿以扰,快色勿以陵。

定交至,交则信,言而有信,行而有验。

虽有枯木,不失其本,孝之人,必有余庆。

《孝经》译文:父母召唤时,要立刻回应,父母命令时,要迅速行动;父母教导时,要虔诚倾听,父母爱护时,要勤恳回报。

兄长要当好朋友,弟弟要心存敬意,长幼有序,朋友之间要互相尊重;主人要尊敬仆从,臣子要忠诚效劳,这就是为人处事的道理。

进餐时要匆匆赶去,退场时要追赶离去的人,只有以人为本,才能不自欺。

亲人不要走得太近,邻居也不要走得太远,遵守礼仪,有时候不见面也不会疏远。

任何话都要听进去,信守诺言,说话不要大声喧哗,笑容也不要过分自傲。

交朋友要讲究真诚,信任对方,讲话有信誉,行动要受检验。

虽然有干枯朽木,也不会失去其本质,孝子必然会得到意外的回报。

总的来说,《孝经》充分体现了中国传统文化的孝道思想,蕴含着深远的教育意义。

家庭是生命的基本单元,父母是我们最亲密和最重要的亲人,在家庭教育中必须强调孝心和顺从,这是整个社会伦理的根本基础。

另外,《孝经》还强调了朋友之间要互相尊重,主仆之间要互相尊敬,从而加强人际关系和社会道德建构。

在当今社会,我们也应当更加重视家风教育和社会道德建构,才能够走向更加美好的未来。

《孝经》全文及解释(A4打印版)孝经孝是我国传统的美德,最早记载孝行的文献是《尚书》。

自古以来施政者都重视孝道,近年来国家和各地政府也都有评选表彰孝子的活动,孝道是人间第一义。

至圣先师孔老夫子一生倡导“仁”道,并以孝作为实践仁道的根本。

因此他教导学生做人的第一件要事,就是孝悌。

《论语·学而篇》说:“弟子入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁。

行有余力,则以学文。

”孔老夫子把力行孝道作为“仁”的根本,非常注重生活实践。

夫子教诲学生,孝是一个人行为最起码的要求,“孝弟也者,其为仁之本与?”在夫子的学生中,曾子不仅一生力行孝道,而且能够发挥孝道的思想。

曾子以后,孟子秉承并进一步阐述孝道。

此后的圣贤学者都继承了孝道思想,加以阐述,并且制定各种礼节,使人们很好地落实在日常生活之中。

《孝经》是儒家讨论孝道的一部专书,关于成书有几种说法。

比较被认可的是曾子记录孔老夫子教诲,并经过自身生活实践和体悟综述了孝道思想。

全书共有十八章,第一章《开宗明义章第一》,揭示的是全书的总纲,也是对下面十七章的一个概述。

“夫孝,始于事亲,中于事君,终于立品。

”把侍奉父母的孝,扩充为奉事君主,服务国家的忠,而以立品行道为终极的方针。

接着以下五章论天子、诸侯、卿大夫、士和庶人行孝的方式,虽各有所当,但以“爱”、“敬”来侍奉父母倒是同等的,所以接着《三才章第七》说:“夫孝,天之经也,地之义也,民之行也。

”这是《孝经》全书论孝的总义。

其下各章,都是根据这个理念加以阐述的。

《孝经》把子女敬爱父母的心,从爱护保重自己的生命和人格,到敬重尊长,爱惜君王,以致爱惜国家以至于天下人民。

所有修身、齐家、治国、平天下的道理都涵摄在了孝道当中,因此《感应章第十六》说:“孝悌之至,通于神明,光于四海,无所不通。

”在汉武帝时代,正式将儒家学说建立为教育政策,儒家头脑成为教育系统的主导。

而《孝经》作为十三经之首,是儒家重要的经典,两千年来一直是广大研究者的必读书籍,其文字浅近易懂,容易了解,因此广为流传,使孝道头脑普遍深入民间。