证据理论基础(1)

- 格式:ppt

- 大小:282.50 KB

- 文档页数:2

第三章证据的理论基础和基本原则第一节证据法的理论基础一、认识论(一)司法证明是一种特殊的认识活动。

证据法的主旨在于规司法证明活动,因此探讨证据法的理论基础要从司法证明活动开始。

司法证明属于社会证明的畴,但同生活中的证明如实验室证明又有很大区别:A、司法证明必须接受证据规则、法律规以及其他人为因素的制约;B、司法证明有着场所和时间的限制;C、司法证明通常由不知情的法官主持,精通法律但不一定精通专业知识,要借助专家协助,证明主体与认识主体相分离。

(二)我国证据法在认识论方面的理论基础是辨证唯物主义认识论辨证唯物主义认识论主要有三个基本理论要素构成1、物质论:即物质或存在是第一性的,意识或思维是第二性的,物质决定意识。

世界是物质的,物质是运动的,物质具有客观实在性,这种物质论表明任何案件都是物质的,司法人员所要查明和证明的对象总是物质性额案件事实。

存在于人脑中的思想活动和思维意向不构成案件。

2、反映论:即思维是大脑的技能,是对存在的反应。

辨证唯物主义认为物质运动的结果必然呈现一定的形态,因此各种证据都是案件事实的反映。

生活中的案件类型各不相同,但都具有特定性、稳定性、和反映性。

特定性表明,任何案件都具有不同于其他案件的质的规定性,能与其他案件区别开来;稳定性表明,任何案件都具有相对静止、暂时平衡和稳定的特点,能够在一定的时间保持不变;反应性表明,任何案件的特征都能在其特征反映体中得到良好的反映,且能够为人们所认识。

反映论表明,各种证据就是案件的反映。

反映论表明,绝大多数司法证明活动就是一种同一认定活动。

即“人---事同一认定”。

3、可知论:即认为思维和存在之间具有同一性,人的认识可以正确的反映客观世界。

辨证唯物主义认为人的思维是至上的,能够认识现存世界的一切事物和现象,因此任何案件事实从理论上都是可以查明和证明的。

并且,辨证唯物主义主可知论是相对的。

二、方法论------我们不但要提出任务,而且要解决完成任务的方法问题。

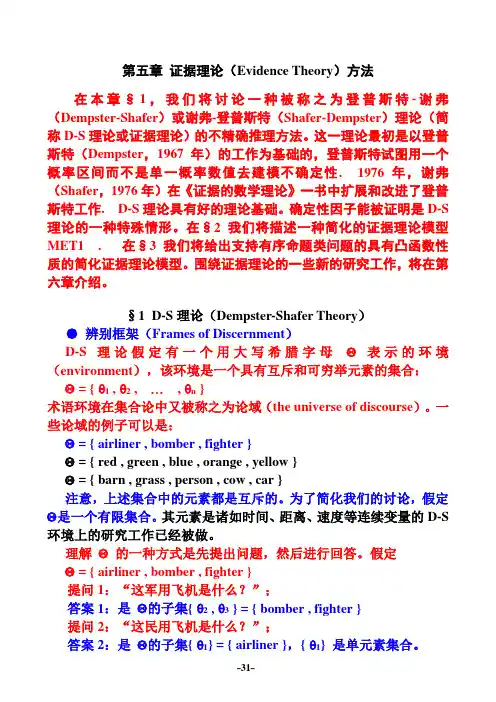

第五章证据理论(Evidence Theory)方法在本章§1,我们将讨论一种被称之为登普斯特-谢弗(Dempster-Shafer)或谢弗-登普斯特(Shafer-Dempster)理论(简称D-S理论或证据理论)的不精确推理方法。

这一理论最初是以登普斯特(Dempster,1967年)的工作为基础的,登普斯特试图用一个概率区间而不是单一概率数值去建模不确定性. 1976年,谢弗(Shafer,1976年)在《证据的数学理论》一书中扩展和改进了登普斯特工作. D-S理论具有好的理论基础。

确定性因子能被证明是D-S 理论的一种特殊情形。

在§2我们将描述一种简化的证据理论模型MET1 . 在§3我们将给出支持有序命题类问题的具有凸函数性质的简化证据理论模型。

围绕证据理论的一些新的研究工作,将在第六章介绍。

§1D-S理论(Dempster-Shafer Theory)●辨别框架(Frames of Discernment)D-S理论假定有一个用大写希腊字母Θ表示的环境(environment),该环境是一个具有互斥和可穷举元素的集合:Θ = { θ1 , θ2 , ⋯, θn }术语环境在集合论中又被称之为论域(the universe of discourse)。

一些论域的例子可以是:Θ = { airliner , bomber , fighter }Θ = { red , green , blue , orange , yellow }Θ = { barn , grass , person , cow , car }注意,上述集合中的元素都是互斥的。

为了简化我们的讨论,假定Θ是一个有限集合。

其元素是诸如时间、距离、速度等连续变量的D-S 环境上的研究工作已经被做。

理解Θ的一种方式是先提出问题,然后进行回答。

假定Θ = { airliner , bomber , fighter }提问1:“这军用飞机是什么?”;答案1:是Θ的子集{ θ2 , θ3 } = { bomber , fighter }提问2:“这民用飞机是什么?”;答案2:是Θ的子集{ θ1} = { airliner },{ θ1} 是单元素集合。

略论我国证据制度的理论基础我国证据制度的理论基础是在马克思主义基本原理指导下形成的,包括物质辩证法、历史唯物主义等理论,以及我国宪法、刑事诉讼法等法律法规。

本文将简要论述我国证据制度的理论基础。

其次,历史唯物主义为我国证据制度提供了辩证唯物主义的基本方法论。

历史唯物主义认为,人类社会总是在物质基础和生产力发展的基础上变革,社会发展是由矛盾推动的。

证据制度要求以历史发展的客观规律为依据,从历史和社会的角度理解和分析案件。

证据制度要求审判人员具有辩证的眼光、思维和方法,通过辨别真伪、推测推理等方式来建立案件事实。

我国宪法和刑事诉讼法也为我国证据制度提供了法律基础和指导。

我国宪法规定了公民的权利和保障,明确了公民的合法权益需要通过法律手段得到保障。

刑事诉讼法是我国刑事诉讼的基本法律,明确了刑事诉讼的原则和程序,其中就包括了证据的审查、采信和保护的相关规定。

宪法和刑事诉讼法为我国证据制度提供了法律保障和指导,确保证据制度的正确实施。

此外,马克思主义基本原理在我国证据制度的建设中也起着重要的指导作用。

马克思主义认为,实践是检验真理的唯一标准。

证据制度要求通过实际案件实践来不断完善和发展,不断提高对证据的理解和运用。

马克思主义强调了实践的重要性和实践的指导作用,进一步提醒我们要注重实践的检验和指导,不断改进证据制度。

综上所述,我国证据制度的理论基础是多重的,包括物质辩证法、历史唯物主义等马克思主义理论,以及我国宪法、刑事诉讼法等法律法规。

这些理论和法律为我国证据制度提供了基本原则和指导,确保证据制度的正确运行和适应社会发展的需要。

在实践中,我们还需要不断总结和完善证据制度,以适应社会发展的需求,保障公平正义的实现。

证据法学的理论基础近年来证据法学研究热闹起来,这种热闹,与前几年较为沉寂的局面形成了强烈的对比,值得被称为一件令人欣慰的事,因为证据法学本来不但是技术性很强的学科,而且对于个人自由等个人价值的保障来说也颇为重要,这是毋庸赘述的。

不过,学术研究上忽冷忽热的局面,也可能会让人萌生一点隐忧,它多少会让人联想起这些年来我们身上反映出来的热情有余而思虑不足的学术研究习惯。

现在学者们将更多精力投注于证据法学研究,与证据法有关的论著也多起来,见解难免不一致。

对证据法的有关问题认真探讨、热情争论甚至直率批评,总归是有益于士林的。

能够如此,证据法学研究中出现的这场热闹才不致流为一场泡沫。

最近拜读了陈瑞华教授发表在《法学》(20XX年第1期)上的《从认识论到价值论——证据法学理论基础的反思与重构》一文(以下简称“”陈文“”),阅读过程中能够时时感觉到作者刻意求新的精神,不过,掩卷静思,觉得文中也不乏可推敲之处,其中若干主要观点,颇有详加探讨的必要,故而特撰此文,以求教于著者并借以达到澄清某些认识之目的。

诉讼活动与认识活动陈文提出:中国主流的诉讼理论将刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼都视为一种认识活动,这种认识活动的最终目标在于运用证据,查明案件事实的客观真相,从而为正确适用刑法、民法、行政法等实体法律规范奠定基础。

有关运用证据的活动作为重要的诉讼活动,是这种认识活动的重要环节。

由于这一原因,这一理论将辩证唯物主义认识论视为诉讼制度的重要指导思想之一,视为证据制度的重要理论基础。

陈文进而指出:尽管围绕证据的运用所进行的证明活动包含着认识过程,“”但绝不仅仅等同于认识活动“”,“”这种认识活动在诉讼中都不具有根本的决定性意义“”,理由是:首先,诉讼和仲裁都是以解决利益争端和纠纷为目的的活动,“”在解决争端的过程中,裁判者固然会通过审查控辩双方提供或者自行收集的证据材料,对案件的事实真相作出明确的揭示,但这种对事实的揭示只是为了争端的解决,提供一定的事实基础和依据,创造一定的条件,而不是诉讼的最终目的。

第九章证据理论第一节证据概述一、刑事诉讼中的证据概念:证明案件情况的一切事实。

证据与证据资料之别。

二、诉讼证据与一般证据的区别1.诉讼证据会导致相应法律后果;2.诉讼证据要受法律约束;3.诉讼证据都是已发生、收集、事实;4.诉讼证据要受诉讼期限的限制三、证据的特征:(一)客观性:作为案件证据的客观物质痕迹和主观知觉痕迹,都是案件事实的客观反映。

(二)关联性:证据必须与案件事实有实质性联系。

关联性也须是客观存在的。

要求把两种情况排除在刑事证据体系之外:一是类似行为;二是品格。

英美证据法中的“关联性规则”。

(三)证据的法律性(合法性或许可性)法律性同客观性的关系:法律性保障客观性。

第二节刑事证据的种类第一类物证、书证一、物证概念:指以其外部特征、存在场所和物质属性证明案件事实的一切物品和痕迹。

物证的收集:1、通过勘察现场收集。

2、通过搜查。

3、通过向有关人、单位调查。

4、通过询问、讯问了解物证处所。

二、书证:指用文字、符号、图画等所表达的思想内容来证明案件事实的书面材料。

收集、判断;与物证的区别。

第二类证人证言一、概念:证人将自己知道的有关案件的事实情况所做的陈述。

证人应说清所知道案情的来源。

二、特点:是对案件情况的客观阐述;受主观、客观的影响。

三、证人资格问题1.凡知道案件情况,有作证能力的人,都可作为证人;2.生理上、精神上有缺陷或年幼,不能辨别是非、不能正确表达的人,不能作证人;3.是当事人以外的人;4.证人具有优先地位;5.证人只能是自然人;6.“见证人”不是证人。

我国证人作证制度“怪现状”:1.证人向警察、检察官作证却不向法庭作证;2.书面证言普遍使用。

证言笔录真实性无保障;3.警察不作证。

质证时往往只有警察能说清证据取得情况。

问题:1.同案人能否互为证人?2.辩护人是否可以作为本案证人?四、证人的权利、义务观点:1.明确规定证人的出庭作证义务和处罚措施;2.增加证人拒绝作证权的规定。

如被告人近亲属;特殊职业人员,律师、神职人员、医生护士等从事特定职业时获得的客户秘密;公务人员等。

证据法学的理论基础———以裁判事实的可接受性为中心易延友Ξ内容提要:裁判事实的可接受性是诉讼证明的核心问题,也是证据理论和证据规则所要解决的首要问题。

在当事人主义模式下,裁判结果的可接受性主要来源于程序的正当性;在职权主义模式下,裁判事实的可接受性则更多地来源于裁判事实的“客观性”。

辩证唯物主义认识论无法为证明模式的建构提供指导,也难以为证据规则的设立提供合理的解释。

适当借鉴实用主义哲学的合理因素,是重构我国证据法学理论基础的可行途径。

关键词:裁判事实 可接受性 证据法学 理论基础 实用主义引 言我国证据法学中的客观真实论以马克思主义的辩证唯物主义认识论为指导,独步学界四十余年。

这一理论认为,发现真实是诉讼中最重要的价值。

笔者并不否认发现真实在诉讼证明中的重要性,但是,笔者认为,裁判事实的可接受性才是诉讼证明的核心问题,也是证据理论和证据规则所要解决的首要问题。

就此而言,发现真实这一价值仅仅具有从属性地位。

所谓证据法学的理论基础问题,就是如何获得裁判事实的可接受性问题,而不是如何发现真实的问题。

近年来,诉讼法学界对证据法学理论基础的探索可谓方兴未艾,但是学者们在提出各自对证据法学理论基础的看法时却似乎忘记了一个更为根本的问题,那就是:探索证据法学的理论基础,其意义何在?笔者认为,证据法学的理论基础应当具备两方面的功能:一是为证据立法提供指导,二是为已经存在的证据规则提供合理的解释。

为证据立法提供指导,就是根据从理论中抽象出的原则,确立裁判事实可接受性的适当模式;同时,根据对现行诉讼证明模式的理论分析,指出法律改革的应然方向。

对证据规则提供解释,就是在已经存在的证据法体制下,对证据规则存在的合理性进行说明。

我国目前的证据法学理论,难以起到这两方面的作用。

本文试图通过对裁判事实可接受性的论述,提出重构我国证据法学理论基础的可能路径。

一、诉讼的功能与裁判事实的可接受性功能学派的社会人类学者认为,一切社会制度都是为了满足一定的社会需要而设置的。

证据法学的理论基础摘要:证据法学是研究证据规则的学科,它是以诉讼活动为基础并存在于诉讼活动中的,以刑事诉讼为例,刑事诉讼活动是一种认识活动,受认识论的指导,因此,证据法学也是以认识论为其理论基础的。

另一方面,程序正义论也是证据法学的理论基础,只不过认识论与程序正义论处于不同层次而已,证据法学的理论基础是以认识论为原则,以程序正义论为例外。

一、问题的提出长期以来,我国证据法学都是以认识论为其理论基础的,认为马克思主义的辩证唯物主义认识论作为基础指导着证据法学的发展。

但是,近来,有学者提出了不同观点,对认识论的理论基础地位进行质疑,并在21世纪初期展开了对证据法学理论基础的反思。

关于证据法学的理论基础,除了传统观点的认识论之外,目前学界主要有以下几种不同观点:一种观点是价值论,认为证据法学的理论基础应该从认识论走向价值论,应将其建立在形式理性和程序正义的基础之上;另一种是二元论,即认为辩证唯物主义认识论与程序正义理论二者的对立统一是指导我们研究证据法学的理论基础。

与二元论相似,也有学者认为:“辩证唯物主义认识论与价值论是不矛盾的,两者存在着内在的联系。

可见,在证据法的理论基础上,价值论应成为认识论的必要补充”。

综观这几种不同观点,可以看到在传统的马克思主义的认识论作为证据法学的地位受到挑战之后,程序正义作为证据法学的理论基础得到越来越多的人支持,基本再不存在争议。

所以,要弄清楚证据法学的理论基础,只需要解决这样两个问题:首先,认识论到底是不是证据法学的理论基础;其次,如果认识论是证据法学的理论基础,它与程序正义论之间又是什么关系。

以下详细分析。

二、认识论能否作为证据法学的理论基础要看认识论是不是证据法学的理论基础,就要从证据法学的概念及一些相关基本问题入手。

首先,关于证据法学的概念,学术界也有不同观点,一种观点认为:“所谓证据法学,应当是对证据规则(有关证据的法律规则)的意义进行探求的学问”,“它的研究领域只能拓展至有关证据规则的哲学原理、历史渊源、社会效果等内容”;也有学者这样定义:“证据法学主要是研究如何在法律上对待收集的证据,是以一系列约束查明案件事实方法的规则为主要研究对象的理论法学,它并不致力于发现事实真相,而是旨在保障合理而正当地发现真相,因此可以归入程序法学的领域”;还有学者将刑事证据法所规范的主体内容具体到“有关证据能力的规则和司法证明的规则”,而将带有程序性意义的证据规则排除在外[6]。

证据法学理论基础之我见证据法学的理论基础,就是作为证据法制、收集证据以及证明等活动以及证据法学研究的理论支持和指导力量。

对于证据立法和证据法实践活动提供支持和指导的理论是多样化的,我们在谈到证据法学的理论基础的时候,只能择其要者进行阐述,不可能将证据法的理论支持和指导力量一一列举出来,这是我们在谈证据法学的理论基础必须首先明确的。

我认为,证据法学的理论基础主要包括认识论和价值论两大部分,作为我国证据法学理论基础的以认识论和法律价值及选择理论为首选。

一、理论基础之一:认识论诉讼活动的主要构成部分是认识活动,对于认识活动,认识论无疑具有理论支持和指导作用。

认识论是哲学的一部分,是“关于人类知识的来源、发展过程,以及认识与实践关系的学说。

”它的任务是研究人类认识的起源与发展,并考察组织异常复杂的认识作用。

其基本问题包括认识的起源问题、认识的确实性问题和认识的本质问题。

对于认识的起源问题,主要有三派:唯理主义者认为认识乃是先天固有的,其起源在于思考;经验主义者认为认识起源于内外之经验;批评主义调和于两说之间,批评主义者认为先天和经验同为知识的源泉。

对于认识的确实性问题。

主要有以下几种流派:独断论是不加验证而独断其真实的观念,信奉者完全信赖感觉与知识的结果,认为世界的事实情况与我们所见的和所想的完全一致。

例如,宗教是独断的,宗教活动人士坚信其所持教义的真确性,即使是超感觉的不可能的经验的对象,也深信不已;哲学上也有一个相当长的时期是独断的,例如柏拉图认为世界的本质是由非物质的观念或者原型组织而成的,等等;怀疑论与独断论相反,极端怀疑认识的可能性,因而不作一切积极的主张。

怀疑论起源于公元前三百年的比罗,当时哲学家所持的见解彼此矛盾,莫衷一是,因此诱发了怀疑论的产生。

到了罗马时代,怀疑论更加盛行,其动机在于寻求精神上的安宁,为达到这一目的而避免卷入学派论战的旋涡当中。

怀疑论的贡献在于,教人们在断案的前提未达到完全时,不要轻易下判断。