《六国论》知识结构图

- 格式:doc

- 大小:28.00 KB

- 文档页数:2

苏洵《六国论》文言知识点总结:词语、固定结构、句式和互文苏洵《六国论》文言知识点总结:词语、固定结构、句式和互文《六国论》文言知识点总结:词语、固定结构、句式和互文1.词语智力孤危:智,智谋;力,力量。

孤,孤立,孤单;危,危急。

秦人食之不得下咽也:下,咽下;咽,咽喉。

犹有可以不赂而胜之之势:可,可以;以,凭,凭借。

2.固定结构以为表示处置,相当于现代汉语的把作为。

由介词以和动词为构成。

以同它的宾语组成介宾短语,在句中作状语。

丹以荆卿为计,始速祸焉。

意思是:等到燕太子丹用荆卿刺秦王作为对付秦国的策略,才招致祸患。

为之所表示被动,相当于为所。

为是介词,所是结构助词,之字无义,起调节音节的作用。

为国者无使为积威之所劫哉。

意思是:治理国家的人不要使自己被别人积久而成的威势胁迫啊。

3.句式赵尝五战于秦,二败而三胜。

──赵国曾经与秦国交战五次,败了两次,胜了三次。

于秦:介宾结构,古汉语用于动词后作补语,现代汉语用于动词前作状语。

五战、二败、三胜:古代汉语数词用于动词前作状语,现代汉语数词用于动词后作补语。

子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草芥。

──子孙对待土地却不很爱惜,拿它送给别人,好像丢弃小草一样。

举以予人是省略句,以后面省略代词之。

是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

──所以燕国虽然是个小国却后灭亡,这就是用兵的功效。

全句含燕虽小国和斯用兵之效也两个判断句,都是用名词短语表示判断。

4.互文胜负之数,存亡之理:胜败存亡的命运。

翻译时要将上句、下句的相对应的词语拼合为一句。

胜负存亡要合译为胜败存亡,数理合译为命运。

数、理同义,另有合成词天数天理理数,都是天命、命运的意思。

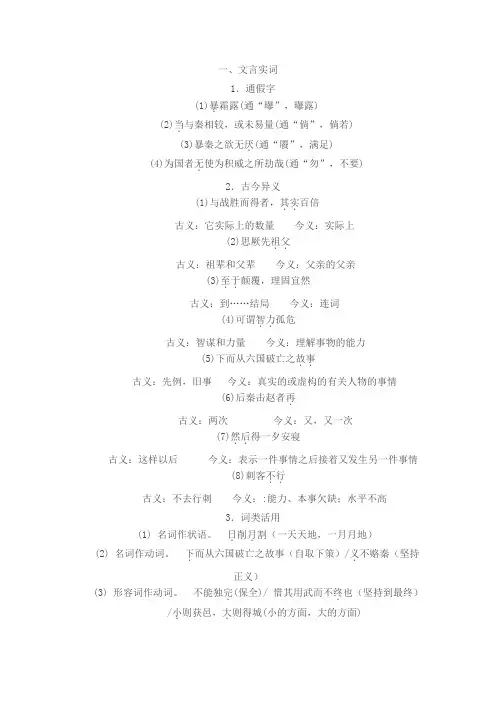

一、文言实词1.通假字(1)暴.霜露(通“曝”,曝露)(2)当.与秦相较,或未易量(通“倘”,倘若)(3)暴秦之欲无厌.(通“餍”,满足)(4)为国者无.使为积威之所劫哉(通“勿”,不要)2.古今异义(1)与战胜而得者,其实..百倍古义:它实际上的数量今义:实际上(2)思厥先祖父..古义:祖辈和父辈今义:父亲的父亲(3)至于..颠覆,理固宜然古义:到……结局今义:连词(4)可谓智力..孤危古义:智谋和力量今义:理解事物的能力(5)下而从六国破亡之故事..古义:先例,旧事今义:真实的或虚构的有关人物的事情(6)后秦击赵者再.古义:两次今义:又,又一次(7)然后..得一夕安寝古义:这样以后今义:表示一件事情之后接着又发生另一件事情(8)刺客不行..古义:不去行刺今义::能力、本事欠缺;水平不高3.词类活用(1) 名词作状语。

日.削月.割(一天天地,一月月地)(2) 名词作动词。

下.而从六国破亡之故事(自取下策)/义.不赂秦(坚持正义)(3) 形容词作动词。

不能独完.(保全)/ 惜其用武而不终.也(坚持到最终)/小.则获邑,大.则得城(小的方面,大的方面)4.一词多义(1)兵非兵.不利(名词,兵器、武器)而秦兵.又至矣)名词,军队)斯用兵.之效也(名词,战争)诸侯之所亡.,与战败而亡者(动词,丧失,丢失)(2)暴暴.霜露(动词,曝露)暴.秦之欲无厌(形容词,凶暴,残酷的)(3)事以地事.秦(动词,侍奉)下而从六国破亡之故事.(名词,事情)(4)犹犹.抱薪救火(动词,像,好象)犹.有可以不赂而胜之之势(副词,仍然,还)(5)终终.继五国迁灭(副词,终于)惜其用武而不终.也(动词,坚持到最终)(6)始始.有远略(名词,起初)始.速祸焉(副词,才)(7)向向.使三国各爱其地(副词,假使,如果)并力西向.(动词,朝着,对着)(8)得较秦之所得.(动词,获得)此言得.之(动词,适合,得当)然后得.一夕安寝(动词,获得)二、文言虚词1.而(1) 连词,表因果。

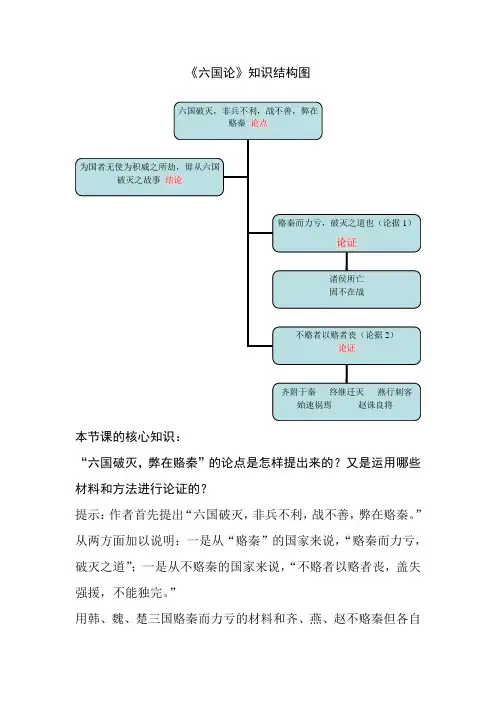

《六国论》知识结构图

本节课的核心知识:

“六国破灭,弊在赂秦”的论点是怎样提出来的?又是运用哪些材料和方法进行论证的?

提示:作者首先提出“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

”从两方面加以说明:一是从“赂秦”的国家来说,“赂秦而力亏,破灭之道”;一是从不赂秦的国家来说,“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

”

用韩、魏、楚三国赂秦而力亏的材料和齐、燕、赵不赂秦但各自

策略有误的材料加以论证。

作者用例证、引证,特别是对比论证的方法加以论证。

学习方法:

1、注意分析文章的结构和论证思路,具体分析时要运用材料,扣准中心论点和分论点。

2、结合作文,让学生掌握论证方法。

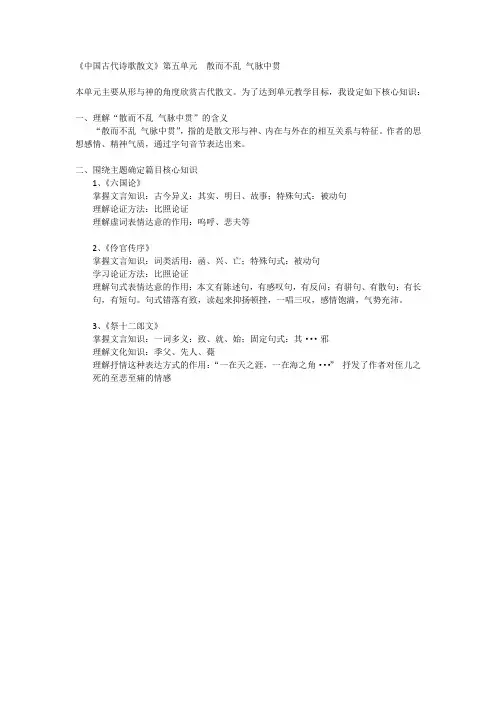

《中国古代诗歌散文》第五单元散而不乱气脉中贯

本单元主要从形与神的角度欣赏古代散文。

为了达到单元教学目标,我设定如下核心知识:

一、理解“散而不乱气脉中贯”的含义

“散而不乱气脉中贯”,指的是散文形与神、内在与外在的相互关系与特征。

作者的思想感情、精神气质,通过字句音节表达出来。

二、围绕主题确定篇目核心知识

1、《六国论》

掌握文言知识:古今异义:其实、明日、故事;特殊句式:被动句

理解论证方法:比照论证

理解虚词表情达意的作用:呜呼、悲夫等

2、《伶官传序》

掌握文言知识:词类活用:函、兴、亡;特殊句式:被动句

学习论证方法:比照论证

理解句式表情达意的作用:本文有陈述句,有感叹句,有反问;有骈句、有散句;有长句,有短句。

句式错落有致,读起来抑扬顿挫,一唱三叹,感情饱满,气势充沛。

3、《祭十二郎文》

掌握文言知识:一词多义:致、就、始;固定句式:其···邪

理解文化知识:季父、先人、薨

理解抒情这种表达方式的作用:“一在天之涯,一在海之角···”抒发了作者对侄儿之死的至悲至痛的情感。

六国论结构示意图_六国论论证结构提纲这篇文章的论证结构不是什么难点,不过很典型,尤其是对于学生的议论文写作很有帮助,所以我要说一说。

这篇文章的论证结构很平常,是议论文的最常见的模式,即提出问题,分析问题,解决问题的三段论模式。

文章首段破题,极为简洁,分析论点,层次分明而全面,让自己的立论牢牢站立,这是学生最应该学习的。

分析问题部分有两段,分别从两个分论点的角度进行论证。

第三段是针对第一个分论点进行的论证,主要运用对比论证的方法,其次还有引用论证。

有三组对比:对比组一:秦战胜得到的土地与和谈得到的土地的对比,六国战败失去的土地与割地失去的土地的对比,“其实百倍”,结论是“秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣”。

看来秦的目的是很明确的,而六国很糊涂,竟把打仗看的很重要,把土地看的很一般,本末倒置,导致国力受损。

对比组二:六国祖先创业艰难与六国子孙轻易割地的对比,“暴霜露,斩荆棘”写创业艰难,“举以予人,如弃草芥”写割地的轻率。

这样割地就不仅仅是国力受损的问题了,还是一个道德伦理的问题,这样的子孙简直就是败家子,六国的子孙就不仅仅是目光短浅的问题了。

结果是“得一夕安寝。

起视四境,而秦兵又至矣”。

对比组三:地有限,欲无厌;奉弥繁,侵愈急。

结论是“不战而强弱胜负已判矣。

至于颠覆,理固宜然”。

这三组对比从六国作战目的不明,守土意识不强,割地后果认识不足三个方面,逐层论证了“赂秦而力亏”的观点。

最后一句是引用论证,古人早有此认识,可惜六国的子孙就是不明白。

此段主要是针对韩魏楚三国。

第三段从第二个分论点的角度进行论证。

先说齐国,比较简单,“与嬴而不助五国也。

五国既丧,齐亦不免矣”。

以上从正面论证,最后从反面假设论证,总括六国,若能坚持正确的国策,和秦的较量,结果难以预测。

第三是结论部分。

分两层,第一是总结六国灭亡的教训,第二是借古讽今。

第一层,先假设六国“并力西向”,那么秦无以招架,然后得出六国的失败是“为积威之所劫”,教训为“为国者无使为积威之所劫”。

绘图法记忆六国论想速记原文,需要把每一段拆开,结合原文,弄清楚段落大意,然后联合记忆。

《六国论》是苏洵政论文代表作品。

《六国论》提出并论证了六国灭亡“弊在赂秦”的精辟论点,“借古讽今”,抨击宋王朝对辽和西夏的屈辱政策,告诫北宋统治者要吸取六国灭亡的教训,以免重蹈覆辙。

每段段落大意,及内容结合理解:《六国论》一开始,首先提出了六国破灭的原因。

劈头四句话“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦”,苏洵就斩钉截铁地给六国之所以灭亡定下结论。

苏洵认为:六国之所以灭亡,不在于它们的武器不锐利,也不在于它们仗打得不好,而是在于他们一味地拿土地作为贿赂,向秦国乞求和平。

“赂秦”就是贿赂秦国。

这实际上是削弱自己力量,助长敌人的侵略野心,促使自己走向毁灭。

所以作者接着申述说:“赂秦而力亏,破灭之道也。

”然而事实上又并不是所有六国都向秦国奉献土地,而那些没有“赂秦”的国家也破灭了的原因是何,或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”苏洵故意这样设问,然后又作了回答:“不赂者以赂者丧。

盖失强援,不能独完。

”因此,归根结底,“赂秦”是莫大的致命伤。

以上这些就是通篇的基本论点,突出强调六国破灭“弊在赂秦”,这是从六国方面来说的。

接着苏洵再从“赂秦”的两个方面来论述这种做法的后果。

苏洵指出:秦国由于接受贿赂所得到的土地,比秦国打胜仗所得到的土地要多出百倍,其他各国由于送贿赂而丧失的土地,比它们打败仗丧失的土地也要多出百倍。

那末,秦国所最欢迎而对其他国家所最不利的,当然就不在于作战了。

这里的“秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战”,是侧重照应开头四句中的“非兵不利,战不善”,是从另一个角度补充和阐发了“弊在赂秦”的论点。

《六国论》文言知识梳理一、实词暴秦之欲无厌厌:以有尺寸之地尺寸:与嬴而不助五国也与:胜负之数,存亡之理数、理:当与秦相较当:或未易量易量:二、词类活用1.不能独完“完”,2.至于颠覆,理固宜然“理”,3.以地事秦“事”,4.义不赂秦“义”,5.以事秦之心礼天下之奇才“礼”,6.则吾恐秦人食之不得下咽也“下”,7.日削月割,以趋于亡“日”“月”,三、特殊句式1.赵尝五战于秦。

2.苟以天下之大。

3.斯用兵之效也。

四、理解性默写1、《六国论》中设身处地为六国出谋划策,指出要好好对待贤才的句子是:,。

2、苏洵《六国论》评论六国败亡的历史,他认为六国的最终灭亡,不是通常所认为的“,”,而是弊在赂秦。

3、《六国论》中苏洵认为,那些没赂秦的国家的灭亡也跟那些赂秦的国家有关,因为他们“,”,最终灭亡。

4、《六国论》中苏洵认为,齐国没有贿赂秦国,结果“”,原因是,“”。

5、《六国论》中苏洵认为燕国虽小却最后灭亡,这是“”。

而燕国“”,才招来大祸。

6、《六国论》中苏洵对赵国开始的战略是很赞赏的,最初赵国曾与秦国交战五次,战绩是“”,但非常可惜的是“”。

7、《六国论》中苏洵用精妙的比喻“,”,形象地批判了六国的赂秦行为。

8、《六国论》中苏洵认为用割让土地的方法求得安寝的方法只能解决一时的问题,解决不了根本问题,这是因为:“,”。

9、《六国论》中苏洵认为燕赵的灭亡令人同情,因为他们““,”,尽管如此也是打了败仗才灭亡的,是非常不得已的。

10、《六国论》中苏洵认为,如果六国国君把贿赂秦国的土地用来“”,把侍奉秦国的心意用来“”,结果一定会大不一样。

11、《六国论》中作者指出秦国靠六国贿赂得到了许多土地的句子是:,,。

12、《六国论》中,指出胜负已定,灭亡是必然的句子是:,,。

13、,,,。

作者提出假设,表达了对齐赵燕三国灭亡的遗憾心情。

14、苏洵《六国论》评论六国败亡的历史,提出“六国破灭,__________ ,__ ________,_________”的精辟论点。

《六国论》知识结构图

本节课的核心知识:

“六国破灭,弊在赂秦”的论点是怎样提出来的?又是运用哪些材料和方法进行论证的?

提示:作者首先提出“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

”从两方面加以说明:一是从“赂秦”的国家来说,“赂秦而力亏,破灭之道”;一是从不赂秦的国家来说,“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。

”

用韩、魏、楚三国赂秦而力亏的材料和齐、燕、赵不赂秦但各自

策略有误的材料加以论证。

作者用例证、引证,特别是对比论证的方法加以论证。

学习方法:

1、注意分析文章的结构和论证思路,具体分析时要运用材料,扣准中心论点和分论点。

2、结合作文,让学生掌握论证方法。