六国论段落划分指瑕

- 格式:doc

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:3

《六国论》段落划分指瑕自贡一中雷国锋高中第三册课本上,把苏洵的《六国论》分为五个自然段,我认为其段落的划分法值得商榷。

我对第一、四、五段的分法并无异议,认为问题主要出在第十一句上,试浅析如下:《六国论》第一段便提出了“六国破灭,弊在赂秦”这个中心论点,接着又将这一中心论点化为两个分论点:其一是“赂秦而力亏,破灭之道也”;其二是“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完”。

接下去第二、三段就依次论述了上述分论点。

第二自然段论述的是第一个分论点,即韩、魏、楚三国因赂秦而力亏,导致其灭亡。

第三自然段论述的是第二个分论点,即齐、燕、赵灭亡的原因。

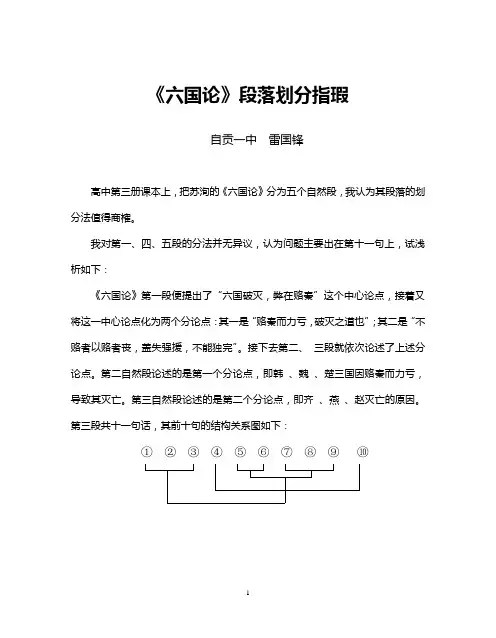

第三段共十一句话,其前十句的结构关系图如下:①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩①至③论述了齐国灭亡的原因:“与嬴而不助五国也。

”⑤、⑥论述了燕国灭亡的原因:“以荆卿为计。

”⑦至⑨句论述了赵国灭亡的原因:“洎牧以谗诛邯郸为郡,惜其用武而不终也。

”④句和⑩句总评燕赵灭亡的原因。

那么该怎样来理解⑾句呢?我认为⑾句是在论述了六国灭亡的历史史实的基础上,谈自己的感受,是对2、3段的总结:“三国各爱其地”承2段,“齐人勿附于秦”承3段①至③句,“刺客不行”承3段⑤、⑥句,“良将犹在”承3段⑦至⑨句,总之,⑾句乃对2、3段的总结,而非仅仅对齐燕赵灭亡的原因进行分析,因此让⑾句附于第2个分论点后是不恰当的。

我认为,《六国论》自然段的划分应作如下调整,才更能体现出作者严密的逻辑思维。

第一种办法是让⑾句独立成为文章的第4段,以强调作者由客观到主观的论证思路,这样全文就成为六段,其结构关系如下:1 2 3 4 5 6第二种办法是把课本上的2、3段合为一段,让这个合成后的段成为分总结构,即让“向使三国各爱其的地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量”对上文进行总结。

二ОО六年十月。

读写频道统编版高中语文教材投入使用已有几年了。

作为一名高中语文教师,笔者在使用该教材进行教学的过程中对教材文言文的部分注释有一些浅陋的体悟和见解,现简录如下。

一、当注未注必修上册第7课《短歌行》“去日苦多”下注:“可悲的是逝去的日子太多了。

这是慨叹人生短暂。

”“苦”字未加注释。

“苦”,是副词,意为“很,非常”。

《汉语大字典》“苦”下注释:“副词,表示程度,相当于‘甚’‘很’”。

”《三国志·吴志·吴主传》:“人言苦不可信,朕为诸君破家保之。

”唐韩愈《赠崔立之评事》:“崔侯文章苦捷敏,高浪驾天输不尽。

”金董解元《西厢记诸宫调》卷一:“不苦诈打扮,不甚艳梳掠。

”这些“苦”,皆为副词,意为“很”。

必修上册第8课《登高》“艰难苦恨繁霜鬓”下注:“苦恨,极恨。

”可为旁证。

必修上册第10课《劝学》“用心一也”下未注释“用”之意,这易让学生将“用心”这一古代文言词等同于现代汉语的词汇,产生误解。

此处,“用”是连词,表原因,可译为“因为”。

杨文彬先生主编的《教材划重点·高中语文必修上》也注释:“用,因为。

”《史记·李将军列传》:“(李广)用善骑射,杀首虏多,为汉中郎。

”“用”是“因为”的意思。

事实上,在《劝学》中,“用心”是两个词。

“用”意为“因为”;“心”指心思:“用心”即“因为心思”。

不注释,易让人混淆古今异义。

必修下册第2课《烛之武退秦师》“且贰于楚”下注:“指郑国依附于晋的同时又亲附于楚。

”未注释“贰”之意。

贰有“不专一,有异心”之意。

《左传·文公七年》:“亲之以德,皆股肱也,谁敢揣贰?”《国语·周语上》:“其刑矫诬,百姓揣贰。

”章昭注:“贰,二心也。

”《清史稿·李率泰传》:“部下渐揣贰。

”又两属,即从属贰主。

《左傅·隐公元年》:“既而大叔命西鄙、北鄙贰于已。

”杜预注:“贰,两属。

”“且贰于楚”中的“贰”,即为“从属二主”。

此处不注释,学生不易理解,不好翻译。

苏教版高一语文教材文言文注释指瑕作者:顾军赵爽来源:《中学语文·教师版》2016年第03期苏教版高中语文教材注重以人文话题为统领、以探究内容为核心,引导学习方式和教学方式的改变,突出整体,有助于培养学生的人文修养和自学能力。

但根据我们的考察,部分注释似仍存在可商榷之处,下面以高一语文教材中的一些释义和注音为例进行分析。

一、向使《六国论》“向使三国各爱其地”句,教材注释将“向使”解释为“以前假使”。

此说值得商榷。

“向使”的“向”并不是“以前”的意思,它和“使”一样,都是“假使”义。

例如:(1)《论语》云:“沽之哉,沽之哉,我待价者也。

向非妇人,待嫁奚为?”(《太平广记》卷二百五十二引唐高彦休《唐阙史·俳优人》)(2)诚臣计划有可采者,愿大王用之;使无可用者,金具在,请封输官,得请骸骨。

(《史记·陈丞相世家》)上面两个例子中的“向”和“使”都是“假使”义,表示假设关系。

因此,“向使”是由“向”和“使”同义复合构成的词。

例如:(3)向使四君却客而不内,疏士而不用,是使国无富利之实而秦无强大之名也。

(《史记·李斯列传》)(4)向使司氏决快所欲,未必能复田。

(《南村辍耕录》)“令”和“若”也有“假如”义,同样可以和“向”同义连用。

因此,“向令”和“向若”也有“假如”义。

例如:(5)向令伍子胥从奢俱死,何异蝼蚁!(《史记·伍子胥列传》)(6)向若家居时,安枕春梦熟。

(唐皇甫曾《遇风雨作》)二、摽掠《阿房宫赋》:“摽掠其人,倚叠如山。

”课本对“摽掠其人”的注释为:“攻击掠夺他们的人民。

摽,击。

”并将“摽”注音为piāo。

这里对“摽”的释义和注音均不够妥当。

先看释义。

“摽掠”的“摽”通“剽”,“摽掠”为“抢劫、掳掠”义。

例如:(7)充下诸将溃去,多行摽掠。

独飞屯宜兴,不扰居民。

(宋赵彦卫《云麓漫钞》卷一)(8)萱纵兵摽掠公私财物,入处王宫。

(《三国遗事》卷二)(9)操曰:“粮草在后,多被摽掠,吾故令在前也。

六国论第二段分层第一部分(第一段),提出中心论点和分论点.文章开门见山,提出中心论点:六国破灭,弊在赂秦.第一句话紧扣文题,由果溯因,从反面否定和正面肯定两方面指出“六国破灭”的原因.反面否定是“非兵不利,战不善”,正面肯定是“弊在赂秦”.这句话排除“兵”“战”的因素,强调“弊在赂秦”.全句的重心,在于正面肯定.接着从两个方面简要地阐释论点,说明“弊在赂秦”的道理:一是从“赂秦”的国家来说,“赂秦而力亏,破灭之道”;一是用设问答疑的方式,从不赂秦的国家来说,“不赂者以赂者丧.盖失强援,不能独完”.这两点既是对中心论点的阐释,也是分论点.最后一句,回应开头,重申论点:“故曰弊在赂秦也.”这一段是全文的总论,为下文的论述举纲张目.第二部分(第二、三段),论证中心论点.可以分为两层.第一层(第二段),论述第一个分论点“赂秦而力亏,破灭之道也”.可以分为三小层. 第一小层(“秦以攻取之外……固不在战矣”),比较诸侯割地赂秦而造成的双方土地得失变化.以双方土地消长的鲜明对比,证实由于“赂”而造成的得失远远超过通过战争而造成的得失,以割地赂秦的事实说明赂秦之害,得出“秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战”的结论.第二小层(“思厥先祖父……理固宜然”),写诸侯赂秦的情形和结果,说明赂秦乞和适得其反,只能助长秦国的侵略野心,造成“颠覆”的下场.先对比诸侯祖先得地的艰难和子孙割地的轻易,再写诸侯赂秦求安而不可得,说明“诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急”“不战而强弱胜负已判”,得出结论:“至于颠覆,理固宜然.”第三小层(“古人云……此言得之”),引用古人的话为证,形象地说明赂秦的危害.以上三小层就赂秦的国家(韩、魏、楚)灭亡的原因进行论述,有理有据,确凿有力地论证了中心论点.第二层(第三段),论述第二个分论点“不赂者以赂者丧.盖失强援,不能独完”.可以分为三小层.第一小层(“齐人未尝赂秦……齐亦不免矣”),单说齐国灭亡的原因.指出齐国虽然不曾赂秦,但“与嬴而不助五国”,五国灭亡了,齐国也不能独自保全.第二小层(“燕赵之君……诚不得已”)合说燕、赵两国灭亡的原因.这两个国家与齐国不同,没有“与嬴而不助五国”,而是“义不赂秦”,敢于用兵抗秦,但终于“战败而亡”.原因不仅在于燕、赵本身的错误,即燕“以荆卿为计”,赵“牧以谗诛”“用武而不终”,还在于“燕赵处秦革灭殆尽之际”,孤立无援,其灭亡是“诚不得已”.第三小层(“向使三国各爱其地……或未易量”),总说六国,提出假设,从反面将论证推进一层.如果韩、魏、楚不赂秦,齐国“不附于秦”,燕、赵有正确决策,也有不灭亡的可能.以上三小层就不赂秦的国家(齐、燕、赵)灭亡的原因进行论述,说明“不赂者”的灭亡也是“赂”的结果,把“赂者”的失败和“不赂者”的失败联系起来,并从正反两方面论说,全面深入地论证了中心论点.第三部分(第四、五段),是本文的结论部分.可以分为两层.第一层(第四段),综合上面两段分析作出论断.上面两段着重论述历史事实,说明六国灭亡的原因在于赂秦.这一段则总结历史教训,提出作者的主张,申明作者的政见.第一句以“呜呼”的感叹起笔,承上文进一步从反面假设,提出并力抗秦的主张,指出“以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下之奇才,并力西向”,则秦国即使想吞并六国也是难以办到的.第二句承上转折,又回到史实,抨击六国的政策,以“悲夫”起头,嗟叹六国“有如此之势”,却“为秦人积威之所劫”而灭亡.这句话慨叹六国灭亡的可悲结局,揭示“赂秦”的根源在于“为秦人积威之所劫”.第三句紧承上句作出论断,得出“为国者无使为积威之所劫”的历史教训.这句话一语双关,似乎是在批评六国的“为国者”,其实是在告诫北宋“为国者”,这就把对历史的评论自然地转到现实上来.第二层(第五段),讽谏北宋王朝.将六国的情况和北宋的情况作对比:六国只是各踞一方的诸侯,力量虽然比秦弱小,“而犹有可以不赂而胜之之势”;而北宋据有一统天下,力量远远强于六国,却“从六国破灭之故事”,这就连六国也不如了.作者语重心长地警告北宋王朝,切勿重蹈六国灭亡的覆辙.这就点明了本文的主旨,即作者的写作意图.二写作特点1.借古讽今,切中时弊战国时代,七雄争霸.为了独占天下,各国之间不断进行战争.最后六国被秦国逐个击破而灭亡了.六国灭亡的原因是多方面的,其根本原因是秦国经过商秧变法的彻底改革,确立了先进的生产关系,经济得到较快的发展,军事实力超过了六国.同时,秦灭六国,顺应了当时历史发展走向统一的大势,有其历史的必然性.本文属于史论,但并不是进行史学的分析,也不是就历史谈历史,而是借史立论,以古鉴今,选择一个角度,抓住一个问题,持之有故、言之成理地确立自己的论点,进行深入论证,以阐明自己对现实政治的主张.因此我们分析这篇文章,不是看它是否准确、全面地评价了历史事实,而应着眼于其强烈的现实针对性.本文从历史与现实结合的角度,依据史实,抓住六国破灭“弊在赂秦”这一点来立论,针砭时弊,切中要害,表明了作者明达而深湛的政治见解.文末巧妙地联系北宋现实,点出全文的主旨,语意深切,发人深省.2.论点鲜明,论证严密本文为论说文,其结构完美地体现了论证的一般方法和规则,堪称古代论说文的典范.文章开篇即提出六国破灭“弊在赂秦”的论点;然后以史实为据,分别就“赂秦”与“未尝赂秦”两类国家从正面加以论证;又以假设进一步申说,如果不赂秦则六国不至于灭亡,从反面加以论证;从而得出“为国者无使为积威之所劫”的论断;最后借古论今,讽谏北宋统治者切勿“从六国破亡之故事”.文章围绕中心论点展开论证,既深入又充分,逻辑严密,无懈可击.全文纲目分明,脉胳清晰,结构严整.不仅句与句、段与段之间有紧密的逻辑联系,而且首尾照应,古今相映.文中运用例证、引证、假设,特别是对比的论证方法.如“赂者”与“不赂者”对比;秦与诸侯双方土地得失对比,既以秦受赂所得与战胜所得对比,又以诸侯行赂所亡与战败所亡对比;赂秦之频与“一夕安寝”对比;以六国与北宋对比.通过对比增强了“弊在赂秦”这一论点的鲜明性、深刻性.3.语言生动,气势充沛在语言方面,本文除了具有一般论说文用词准确、言简意赅的特点之外,还有语言生动形象的特点.在论证中穿插“思厥先祖父……而秦兵又至矣”的描述,引古人之言来形象地说明道理,用“食之不得下咽”形容“秦人”的惶恐不安,大大增强了文章的表达效果.文章的字里行间饱含着作者的感情.不仅有“呜呼”“悲夫”等感情强烈的嗟叹,就是在夹叙夹议的文字中,也流溢着作者的情感,如对以地事秦的憎恶,对“义不赂秦”的赞赏,对“用武而不终”的惋惜,对为国者“为积威之所劫”痛惜、激愤,都溢于言表,有着强烈的感染力,使文章不仅以理服人,而且以情感人.再加上对偶、对比、比喻、引用、设问等修辞方式的运用,使文章“博辨以昭”(欧阳修语),不仅章法严谨,而且富于变化,承转灵活,纵横恣肆,起伏跌宕,雄奇遒劲,具有雄辩的力量和充沛的气势.。

一、虚词1、赂秦而力亏2、率赂秦耶3、不赂者以赂者丧4、盖失强援二、词类活用1、不能独完第二段一、虚词1、以1)秦以攻取之外2)以有尺寸之地3)举以予人4)以地事秦2、之1)较秦之所得2)诸侯之所亡则秦之所大欲3)然则诸侯之地有限4)奉之弥繁,侵之愈急5)此言得之3、而1)与战胜而得者2)而秦兵又至矣3)故不战而强弱胜负已判矣4、则1)小则获邑2)则秦之所大欲3)然则诸侯之地有限5、思厥先祖父6、至于颠覆7、理固宜/然二、词类活用1、小则获邑,大则得城。

2、理固宜然三、古今异义1、其实百倍2、思厥先祖父一、虚词1、而1)与赢而不助五国也2)是故燕虽小国而后亡3)二败而三胜4)惜其用武而不终也5)战败而亡2、始1)始有远略2)始速祸焉3、斯用兵之效也4、至丹以荆卿为计5、赵尝五战于秦6、后秦击赵者再7、洎牧以谗诛,邯郸为郡8、且燕赵处秦革灭殆尽之际9、诚不得已10、向使三国各爱其地11、当与秦相较12、或未易量二、词类活用1、义不赂秦2、李牧连却之三、古今异义1、可谓智力孤危2、刺客不行四、特殊句式1、状语后置句⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧2、被动句:第四段一、虚词1、以赂秦之地封天下之谋臣2、而/为秦人积威之所劫哉3、以趋于亡4、为国者无使为积威之所劫哉二、词类活用1、以事秦之心礼天下之奇才2、并力西向3、日削月割三、特殊句式1、被动句:第五段一、虚词1、其势弱于秦2、而/犹有可/以不赂而胜之之势3、苟/以天下之大4、而从六国破亡之故事二、古今异义1、而从六国破亡之故事三、特殊句式1、定语后置句:。

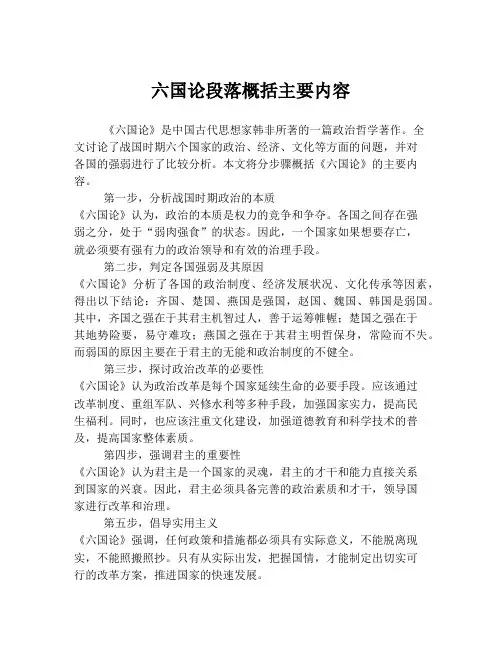

六国论段落概括主要内容《六国论》是中国古代思想家韩非所著的一篇政治哲学著作。

全文讨论了战国时期六个国家的政治、经济、文化等方面的问题,并对各国的强弱进行了比较分析。

本文将分步骤概括《六国论》的主要内容。

第一步,分析战国时期政治的本质《六国论》认为,政治的本质是权力的竞争和争夺。

各国之间存在强弱之分,处于“弱肉强食”的状态。

因此,一个国家如果想要存亡,就必须要有强有力的政治领导和有效的治理手段。

第二步,判定各国强弱及其原因《六国论》分析了各国的政治制度、经济发展状况、文化传承等因素,得出以下结论:齐国、楚国、燕国是强国,赵国、魏国、韩国是弱国。

其中,齐国之强在于其君主机智过人,善于运筹帷幄;楚国之强在于其地势险要,易守难攻;燕国之强在于其君主明哲保身,常险而不失。

而弱国的原因主要在于君主的无能和政治制度的不健全。

第三步,探讨政治改革的必要性《六国论》认为政治改革是每个国家延续生命的必要手段。

应该通过改革制度、重组军队、兴修水利等多种手段,加强国家实力,提高民生福利。

同时,也应该注重文化建设,加强道德教育和科学技术的普及,提高国家整体素质。

第四步,强调君主的重要性《六国论》认为君主是一个国家的灵魂,君主的才干和能力直接关系到国家的兴衰。

因此,君主必须具备完善的政治素质和才干,领导国家进行改革和治理。

第五步,倡导实用主义《六国论》强调,任何政策和措施都必须具有实际意义,不能脱离现实,不能照搬照抄。

只有从实际出发,把握国情,才能制定出切实可行的改革方案,推进国家的快速发展。

综上所述,《六国论》既是一篇政治哲学文化的理论著作,又是对当时历史背景下六国的政治现实进行具体分析的实用性研究。

其价值不仅在于对当时的历史现象作为研究对象的深入考察,也在于对当代政治科学研究有着明显的启发和借鉴意义。

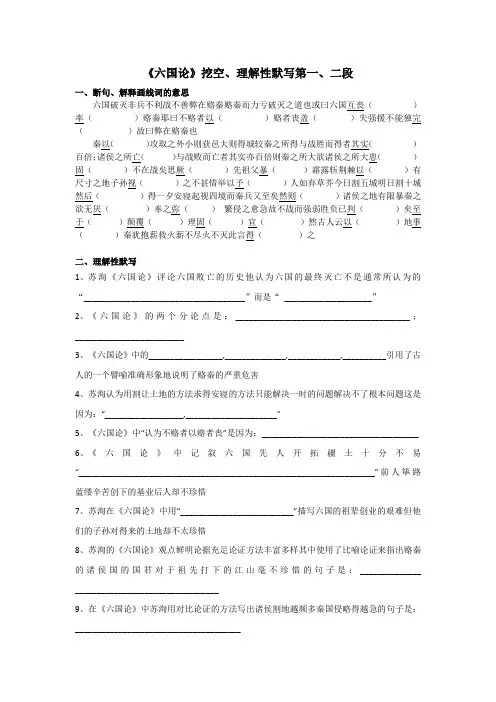

《六国论》挖空、理解性默写第一、二段一、断句、解释画线词的意思六国破灭非兵不利战不善弊在赂秦赂秦而力亏破灭之道也或曰六国互丧()率()赂秦耶曰不赂者以()赂者丧盖()失强援不能独完()故曰弊在赂秦也秦以()攻取之外小则获邑大则得城较秦之所得与战胜而得者其实()百倍;诸侯之所亡()与战败而亡者其实亦百倍则秦之所大欲诸侯之所大患()固()不在战矣思厥()先祖父暴()霜露斩荆棘以()有尺寸之地子孙视()之不甚惜举以予()人如弃草芥今日割五城明日割十城然后()得一夕安寝起视四境而秦兵又至矣然则()诸侯之地有限暴秦之欲无厌()奉之弥()繁侵之愈急故不战而强弱胜负已判()矣至于()颠覆()理固()宜()然古人云以()地事()秦犹抱薪救火薪不尽火不灭此言得()之二、理解性默写1、苏洵《六国论》评论六国败亡的历史他认为六国的最终灭亡不是通常所认为的“_____________________________________”而是“____________________”2、《六国论》的两个分论点是:________________________________________;_________________________3、《六国论》中的_________________,______________,____________,__________引用了古人的一个譬喻准确形象地说明了赂秦的严重危害4、苏洵认为用割让土地的方法求得安寝的方法只能解决一时的问题解决不了根本问题这是因为:“__________________,_____________________”5、《六国论》中“认为不赂者以赂者丧”是因为:____________________________________6、《六国论》中记叙六国先人开拓疆土十分不易“____________________________________________________________________”前人筚路蓝缕辛苦创下的基业后人却不珍惜7、苏洵在《六国论》中用“__________________________”描写六国的祖辈创业的艰难但他们的子孙对得来的土地却不太珍惜8、苏洵的《六国论》观点鲜明论据充足论证方法丰富多样其中使用了比喻论证来指出赂秦的诸侯国的国君对于祖先打下的江山毫不珍惜的句子是:______________ _________________________________9、在《六国论》中苏洵用对比论证的方法写出诸侯割地越频多秦国侵略得越急的句子是:______________________________________《六国论》挖空、理解性默写第一、二段答案一、断句、解释加点词的意思六国破灭非兵不利战不善弊在赂秦赂秦而力亏破灭之道也或曰:六国互丧(相继灭亡)率(都、全)赂秦耶?曰:不赂者以(因为)赂者丧盖(表原因因为)失强援不能独完(保全)故曰:弊在赂秦也秦以(用、凭借)攻取之外小则获邑大则得城较秦之所得与战胜而得者其实(它的实际数目)百倍;诸侯之所亡(丢失)与战败而亡者其实亦百倍则秦之所大欲诸侯之所大患(担心)固(本来)不在战矣思厥(他们的)先祖父暴(暴露)霜露斩荆棘以(才)有尺寸之地子孙视(对待)之不甚惜举以予(给)人如弃草芥今日割五城明日割十城然后(这样之后)得一夕安寝起视四境而秦兵又至矣然则(既然这样那么)诸侯之地有限暴秦之欲无厌(满足)奉之弥(愈越来越)繁侵之愈急故不战而强弱胜负已判(确定)矣至于(表结果相当于“以至于”)颠覆(灭亡)理固(本来)宜(应该)然古人云:“以地事(侍奉)秦犹抱薪救火薪不尽火不灭”此言得(契合)之二、理解性默写10、苏洵《六国论》评论六国败亡的历史他认为六国的最终灭亡不是通常所认为的“_____________________________________”而是“____________________”(非兵不利战不善弊在赂秦)11、《六国论》的两个分论点是:________________________________________;_________________________(赂秦而力亏破灭之道也;不赂者以赂者丧)12、《六国论》中的_________________,______________,____________,__________引用了古人的一个譬喻准确形象地说明了赂秦的严重危害(以地事秦犹抱薪救火薪不尽火不灭)13、苏洵认为用割让土地的方法求得安寝的方法只能解决一时的问题解决不了根本问题这是因为:“__________________,_____________________”(诸侯之地有限暴秦之欲无厌)14、《六国论》中“认为不赂者以赂者丧”是因为:____________________________________(盖失强援不能独完)15、《六国论》中记叙六国先人开拓疆土十分不易“____________________________________________________________________”前人筚路蓝缕辛苦创下的基业后人却不珍惜(思厥先祖父暴霜露斩荆棘以有尺寸之地)16、苏洵在《六国论》中用“__________________________”描写六国的祖辈创业的艰难但他们的子孙对得来的土地却不太珍惜(暴霜露斩荆棘)17、苏洵的《六国论》观点鲜明论据充足论证方法丰富多样其中使用了比喻论证来指出赂秦的诸侯国的国君对于祖先打下的江山毫不珍惜的句子是:______________ _________________________________(子孙视之不甚惜举以予人如弃草芥)18、在《六国论》中苏洵用对比论证的方法写出诸侯割地越频多秦国侵略得越急的句子是:______________________________________(奉之弥繁侵之愈急)《六国论》挖空、理解性默写第三、四、五段一、断句(必做)、解释画线词的意思(温馨提示:断句可以帮助小主们快速建立语感,事半功倍)齐人未尝赂秦终继五国迁灭何哉与()嬴而不助五国也五国既丧齐亦不免矣燕赵之君始()有远略能守其土义不赂秦是故燕虽小国而后亡斯()用兵之效也(句式:)至丹以荆卿为计始()速()祸焉赵尝五战于秦(句式:)二败而三胜后秦击赵者再()李牧连()却()之洎()牧以()谗诛()邯郸为()郡惜其用武而不终()也且()燕赵处秦革灭殆()尽之际()可谓智力孤危战败而亡诚()不得已向使()三国各爱其地齐人勿附于秦刺客不行()良将犹在则胜负之数存亡之理当()与秦相较或()未易量呜呼以()赂秦之地封()天下之谋臣以事()秦之心礼()天下之奇才并力西向则吾恐秦人食之不得下咽也悲夫有如此之势而为秦人积威()之所劫()日削月割以趋于亡为()国者无使为积威之所劫哉(句式:)夫六国与秦皆诸侯其势弱于秦(句式:)而犹有可以不赂而胜之之势苟()以()天下之大(句式:)下()而从六国破亡之故事()是()又在六国下矣二、理解性默写19、说明燕国灭亡原因的句子是“__________,___________”。

六国论知识点归纳总结-概述说明以及解释1.引言1.1 概述六国论是中国古代思想家孔子的一部重要著作,被誉为中国古代政治学的典范之一。

这部著作主要探讨了战国时期六个强大的国家之间的相互关系和政治斗争。

它不仅揭示了战国时代的政治现象和社会问题,更深刻地反映了人类政治思想和政治智慧的一些基本问题。

在这部著作中,孔子以“六国论”来形容六个国家之间的政治斗争,这六个国家分别是齐、楚、燕、赵、魏和韩。

这些国家各自拥有强大的实力和政治地位,在战国时期成为了中国历史上最重要的六个实力派,相互之间的政治争斗也日益激烈。

六国论的核心思想主要集中在两个方面。

首先,它强调了“以权谋利”的政治智慧。

孔子通过对六国之间政治斗争的观察和分析,指出了权力和利益在政治中的重要性。

他认为,一个国家要想在政治竞争中取得优势,就必须善于利用权力谋取自身的利益。

其次,六国论还强调了“和而不同”的政治原则。

孔子认为,各个国家应该在争夺利益的同时保持和睦合作的关系,避免陷入无休止的冲突和战争。

六国论对于当时的政治局势有着深刻的洞察力,为后来的政治家、学者和决策者提供了宝贵的参考和借鉴。

它不仅揭示了政治斗争中的智慧和策略,更指导着人们如何处理国家间的关系,维护和平与稳定。

因此,六国论作为中国古代思想宝库中的一颗璀璨明珠,具有重要的研究意义和现实价值。

它在政治学、国际关系和领导力等领域都有着广泛的应用和影响。

为了更好地理解和运用六国论的智慧,我们需要深入研究其背后的思想和原则,以期在现实生活中取得更好的效果。

1.2 文章结构文章结构是一篇文章的骨架,能够帮助读者更好地理解和阅读文章。

在本文中,我们将通过以下几个部分来组织和呈现六国论的知识点。

首先,我们将在引言部分对文章的整体内容进行概述。

引言部分将简要介绍六国论的背景和核心思想,并说明本文的目的。

接下来,正文部分将分为两个主要部分,分别是六国论的背景和六国论的核心思想。

在2.1小节中,我们将详细介绍六国论的背景。

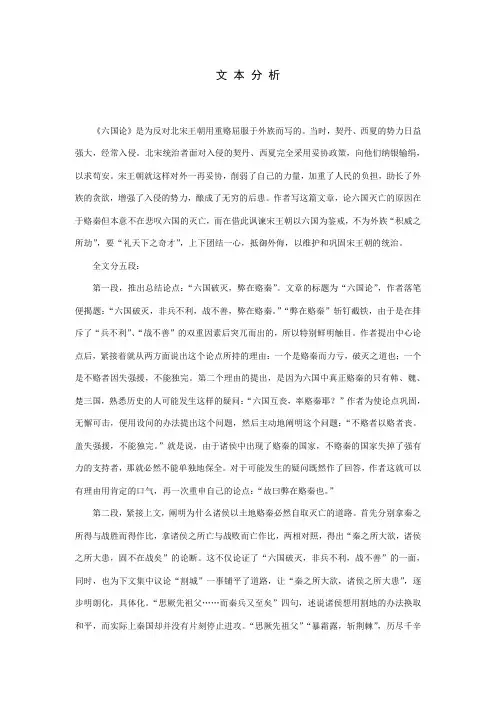

文本分析《六国论》是为反对北宋王朝用重赂屈服于外族而写的。

当时,契丹、西夏的势力日益强大,经常入侵。

北宋统治者面对入侵的契丹、西夏完全采用妥协政策,向他们纳银输绢,以求苟安。

宋王朝就这样对外一再妥协,削弱了自己的力量,加重了人民的负担,助长了外族的贪欲,增强了入侵的势力,酿成了无穷的后患。

作者写这篇文章,论六国灭亡的原因在于赂秦但本意不在悲叹六国的灭亡,而在借此讽谏宋王朝以六国为鉴戒,不为外族“积威之所劫”,要“礼天下之奇才”,上下团结一心,抵御外侮,以维护和巩固宋王朝的统治。

全文分五段:第一段,推出总结论点:“六国破灭,弊在赂秦”。

文章的标题为“六国论”,作者落笔便揭题:“六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

”“弊在赂秦”斩钉截铁,由于是在排斥了“兵不利”、“战不善”的双重因素后突兀而出的,所以特别鲜明触目。

作者提出中心论点后,紧接着就从两方面说出这个论点所持的理由:一个是赂秦而力亏,破灭之道也;一个是不赂者因失强援,不能独完。

第二个理由的提出,是因为六国中真正赂秦的只有韩、魏、楚三国,熟悉历史的人可能发生这样的疑问:“六国互丧,率赂秦耶?”作者为使论点巩固,无懈可击,便用设问的办法提出这个问题,然后主动地阐明这个问题:“不赂者以赂者丧。

盖失强援,不能独完。

”就是说,由于诸侯中出现了赂秦的国家,不赂秦的国家失掉了强有力的支持者,那就必然不能单独地保全。

对于可能发生的疑问既然作了回答,作者这就可以有理由用肯定的口气,再一次重申自己的论点:“故曰弊在赂秦也。

”第二段,紧接上文,阐明为什么诸侯以土地赂秦必然自取灭亡的道路。

首先分别拿秦之所得与战胜而得作比,拿诸侯之所亡与战败而亡作比,两相对照,得出“秦之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣”的论断。

这不仅论证了“六国破灭,非兵不利,战不善”的一面,同时,也为下文集中议论“割城”一事铺平了道路,让“秦之所大欲,诸侯之所大患”,逐步明朗化,具体化。

“思厥先祖父……而秦兵又至矣”四句,述说诸侯想用割地的办法换取和平,而实际上秦国却并没有片刻停止进攻。

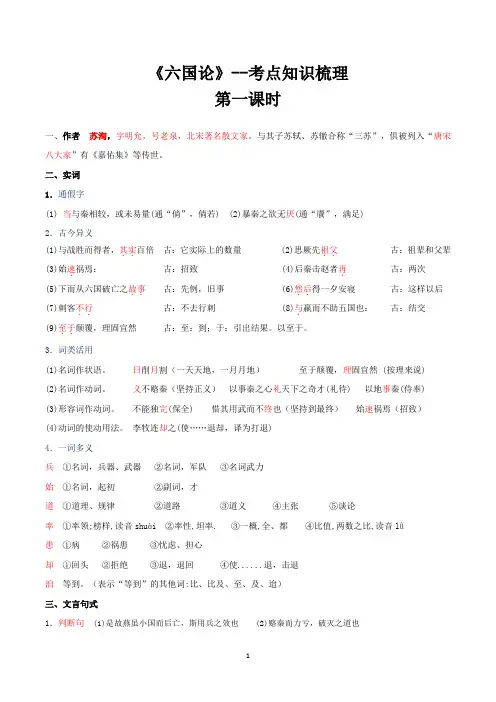

《六国论》--考点知识梳理第一课时一、作者苏洵,字明允,号老泉,北宋著名散文家。

与其子苏轼、苏辙合称“三苏”,俱被列入“唐宋八大家”有《嘉佑集》等传世。

二、实词1.通假字(1)当与秦相较,或未易量(通“倘”,倘若) (2)暴秦之欲无厌(通“餍”,满足)2.古今异义(1)与战胜而得者,其实..古:祖辈和父辈..百倍古:它实际上的数量 (2)思厥先祖父(3)始速.祸焉:古:招致 (4)后秦击赵者再.古:两次(5)下而从六国破亡之故事..得一夕安寝古:这样以后..古:先例,旧事 (6)然后(7)刺客不行..古:不去行刺 (8)与.嬴而不助五国也:古:结交(9)至于..颠覆,理固宜然古:至:到;于:引出结果。

以至于。

3.词类活用(1)名词作状语。

日削月割(一天天地,一月月地)至于颠覆,理固宜然 (按理来说)(2)名词作动词。

义不赂秦(坚持正义)以事秦之心礼天下之奇才(礼待)以地事秦(侍奉)(3)形容词作动词。

不能独完(保全) 惜其用武而不终也(坚持到最终)始速祸焉(招致)(4)动词的使动用法。

李牧连却之(使……退却,译为打退)4.一词多义兵①名词,兵器、武器②名词,军队③名词武力始①名词,起初②副词,才道①道理、规律②道路③道义④主张⑤谈论率①率领;榜样,读音shuài ②率性,坦率. ③一概,全、都④比值,两数之比,读音lǜ患①病②祸患③忧虑、担心却①回头②拒绝③退,退回④使......退,击退洎等到。

(表示“等到”的其他词:比、比及、至、及、迨)三、文言句式1.判断句(1)是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也 (2)赂秦而力亏,破灭之道也2.省略句(1)举(之)以(之)予人 (2)(子孙)起视四境,而秦兵又至矣 (3)洎牧以谗诛,邯郸为(秦)郡3.倒装句(1)其势弱于秦(状语后置) (2)赵尝五战于秦(介宾后置) (3)苟以天下之大(定语后置) 4.被动句(1)有如此之势,而为秦人积威之所劫 (2)为国者无使为积威之所劫哉四、成语如弃草芥:芥,小草。

1. 本文一共5段,可分成几个部分?每部分的中心内容是什么?提示:本文是一篇论说文,分析结构时可以按照提出论点——论证论点——得出结论的思路来进行。

参考答案:可分为三部分,第一部分为第1段,提出论点:“六国破灭,弊在赂秦”;第二部分为2、3段,围绕中心论点,提出两个分论点——“赂秦而丧”、“不赂者以赂者丧”——分别论证;第三部分为4、5两段,总结六国破灭之教训,劝谕当朝统治者“无使为积威所劫”。

2.课文第2、3段分别论证了两个分论点,是怎样论证的?与中心论点的论证有什么关系?提示:议论文在论证的过程中非常注意论证的对应,解答这个问题,可以结合文章开头提出论点的先后顺序。

参考答案:课文第2段论证了第一个分论点“赂秦而力亏,破灭之道也”。

作者主要是用事例和引用的方法,针对韩、魏、楚三国赂秦的弊端进行论证。

先摆出秦“战胜而得”与诸侯“战败而亡”的事实,从正反两方面对比论证,突出强调了“秦之所大欲”与“诸侯之所大患,固不在战”的论断。

否定了与论题相反的论点,既照应了开头,又为下文的进一步论证作好了准备。

接下来,从“思厥先祖父”到“而秦兵又至矣”几句,虽是想象之辞,但形象地说明了诸侯之地得来不易,然而他们却“视之不甚惜”,为苟安一时,便轻易地拱手与人,这样,非但不能保全自己,反而加深了敌人的侵吞欲壑,遗患无穷。

接着,作者运用推理得出结论:由于“诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁”,诸侯就越地少国弱,而“侵之愈急”,暴秦就越地多国强,因而得出结论为“故不战而强弱胜负已判矣”。

而后下一肯定判断:终究发展到国家破灭是必然的。

最后又引用古人的话“以地事秦,犹抱薪救火,薪不尽,火不灭”,作比喻论证,贴切恰当,既补充了上文的论证,又含有收束之意,而且使论证深入浅出,明白易晓,增强了说服力。

这一段,是从正面直接论证了第一个分论点,从而抓住中心论点“六国破灭”“弊在赂秦”的实质进行论证。

所以,只要作者有力地、令人信服地论证了第一个分论点,就从根本上论证了中心论点。

六国论运用比喻的句子赏析1. 苏轼《六国论》其中几个句子的赏析《六国论》赏析六国被秦国灭亡的教训,是许多文史家关注的话题。

仅“三苏”就每人写了一篇《六国论》。

苏轼的《六国论》,针对六国久存而秦速亡的对比分析,突出强调了“士”的作用。

苏轼认为,六国诸侯卿相皆争养士,是久存的原因。

只要把那些“士”养起来,老百姓想造反也找不到带头人了,国家就可以安定了。

苏辙的《六国论》则是针对六国不免于灭亡的史实,指出他们相继灭亡的原因是不能团结一致,共同抗战,灭国是咎由自取。

苏洵的《六国论》不同于以上两篇。

苏洵不是就事论事,而是借题发挥。

苏洵的写作目的不在于总结六国灭亡的教训,而在于警告宋朝统治者勿蹈六国灭亡的覆辙。

借古喻今,以谈论历史供当今统治者借鉴,这是苏洵高出其二子的地方。

从历史情况看,六国灭亡的原因并不是“赂秦”。

六国的失败,主要是政治上保守,因循守旧,不重视改革,不能坚持“合纵”政策去对付秦国的“连横”政策,被秦国远交近攻的手段各个击破。

另一方面,秦孝公任用商鞅变法,使秦国国力大增,具备了统一中国的实力。

加上战国长期的战乱,民不聊生,由分裂到统一,符合人们的愿望。

秦国统一中国,是历史发展的必然趋势。

苏洵对此并非不知,他在文中也承认这一点:“以赂秦之地,封天下之谋臣;以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。

”然而作者用意不在此,他的意图是点明赂秦是六国灭亡的原因,以此警告宋朝统治者,不要用贿赂的方法对待契丹和西夏,要用武力,要抵抗。

明代何仲默说过:“老泉论六国赂秦,其实借论宋赂契丹之事,而卒以此亡,可谓深谋先见之识矣。

”宋朝建国后,宋太祖片面地接受唐朝藩镇割据,尾大不掉,以至灭亡的教训,采取了“虚外实内”的政策,削弱边关的实力,调集重兵驻守京城。

结果造成了边关的空虚。

辽国乘虚而入,屡犯边疆。

宋太宗继位后,曾两次派兵击辽,均遭失败。

后宋太宗两次进攻幽州,企图夺回幽云十六州,又遭败绩。

真宗景德元年(1004年),辽大兵压境,直逼澶州城下(今河南濮阳),威胁汴京开封。

《六国论》讲解作者:likegang这篇文章选自苏洵的《嘉祐集》,题目原作《六国》,•现在从通行选本作《六国论》。

苏洵(一○○九--一○六六),字明允,宋朝眉州眉山(现在四川省眉山县)人。

他二十七岁时才发愤读书。

应进士和茂才异等的考试,都没有考中。

于是他把平日所作的文章都焚烧了,闭户专心读书,研究通了六经百家的学说,撰写文章,很短的时间就能写几千字。

宋仁宗嘉祐初年,•苏洵和他的儿子苏轼、苏辙都到了京师,晋谒翰林学士欧阳修。

欧阳修很喜爱苏洵的文章,认为就是贾谊、刘向的文章,也并不比苏洵写得更好。

一时许多士大夫争着传诵和仿效苏洵的文章。

宰相韩琦也认为苏洵的文章写得好,向朝廷推荐他。

朝廷任苏洵为秘书省的校书郎。

后来苏洵参加修礼书,编成《太常因革礼》一百卷,不久他就死了。

苏洵和他的儿子苏轼、苏辙都是有名的文学家,世人并称他们为“三苏”。

《六国论》这篇文章,是论战国时期(公元前四○三--前二二一年)齐、楚、燕、韩、赵、魏这六个国家灭亡的原因,以及从这件事应当得到怎样的历史教训的。

战国时期,东周的天子由力量逐渐衰微到终于灭亡。

诸侯的势力却很强大。

在战国时期这一百八十二年间,秦国和六国这七个强国(所谓“七雄”),都用自己最大的力量进行混战,而基本上则是秦国向六国猛烈地进攻。

七国之中,秦国本来是个文化落后的国家。

秦孝公时,任用商鞅变法,从此以后,就成了七国中最富强的国家。

秦国据有现在的陕西省、甘肃省和四川省一带地方,地势险固,适宜于防守,也适宜于出击,称为天府之国。

韩国据有现在陕西省东部、河南省西北部及山西省一部分地方,山地多,平原少,物产贫乏,人口稀疏,在七国中最为弱小。

魏国据有现在的山西省、陕西省、河南省一带地方,土地肥沃,人口稠密,大部分是平原,无险可守。

赵国据有现在的河北省、山西省一带地方。

燕国据有现在的北京市、河北省和辽东半岛一带地方,距离秦国远,受战祸比较晚。

齐国据有现在的山东半岛大部分地方,国富兵强,距离秦国远,不受秦国的威胁。

六国论第四段在结构上的作用

《六国论》是中国古代著名的政治著作,作者为战国时期的韩非子。

其中第四段是整篇文章的重要组成部分,它在结构上起着至关重要的作用。

第四段是整篇文章的转折点。

前三段主要是对六国的分析和比较,而第四段则开始探讨如何使一个国家强大。

作者在这里提出了“得人”、“得地”、“得权”三个方面的观点,这些观点为后面的论述打下了基础。

第四段是整篇文章的核心。

作者在这里提出了“得人”、“得地”、“得权”三个方面的观点,这些观点是整篇文章的核心内容。

作者认为,一个国家要想强大,必须要有优秀的人才、广阔的领土和强大的权力。

这些因素相互作用,才能使一个国家强大起来。

第四段是整篇文章的高潮。

在前三段的分析和比较中,作者只是客观地陈述了各国的情况,而在第四段中,作者开始提出自己的观点,并且给出了解决问题的方法。

这些观点和方法,为整篇文章的高潮部分,也是读者最感兴趣的部分。

第四段是整篇文章的总结。

在第四段的结尾,作者总结了前面的论述,并且强调了“得人”、“得地”、“得权”三个方面的重要性。

这些总结,为整篇文章的结论部分,也是读者最需要的部分。

第四段在整篇文章的结构中起着至关重要的作用。

它是整篇文章的转折点、核心、高潮和总结,为整篇文章的逻辑性和连贯性提供了保障。

《六国论》段落划分指瑕

自贡一中雷国锋

高中第三册课本上,把苏洵的《六国论》分为五个自然段,我认为其段落的划分法值得商榷。

我对第一、四、五段的分法并无异议,认为问题主要出在第十一句上,试浅析如下:

《六国论》第一段便提出了“六国破灭,弊在赂秦”这个中心论点,接着又将这一中心论点化为两个分论点:其一是“赂秦而力亏,破灭之道也”;其二是“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完”。

接下去第二、三段就依次论述了上述分论点。

第二自然段论述的是第一个分论点,即韩、魏、楚三国因赂秦而力亏,导致其灭亡。

第三自然段论述的是第二个分论点,即齐、燕、赵灭亡的原因。

第三段共十一句话,其前十句的结构关系图如下:

①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩

①至③论述了齐国灭亡的原因:“与嬴而不助五国也。

”⑤、⑥论述了燕国灭亡的原因:“以荆卿为计。

”⑦至⑨句论述了赵国灭亡的原因:“洎牧以谗诛邯郸为郡,惜其用武而不终也。

”④句和⑩句总评燕赵灭亡的原因。

那么该怎样来理解⑾句呢?我认为⑾句是在论述了六国灭亡的历史史实的基础上,谈自己的感受,是对2、3段的总结:“三国各爱其地”承2段,“齐人勿附于秦”承3段①至③句,“刺客不行”承3段⑤、⑥句,“良将犹在”承3段⑦至⑨句,总之,⑾句乃对2、3段的总结,而非仅仅对齐燕赵灭亡的原因进行分析,因此让⑾句附于第2个分论点后是不恰当的。

我认为,《六国论》自然段的划分应作如下调整,才更能体现出作者严密的逻辑思维。

第一种办法是让⑾句独立成为文章的第4段,以强调作者由客观到主观的论证思路,这样全文就成为六段,其结构关系如下:

1 2 3 4 5 6

第二种办法是把课本上的2、3段合为一段,让这个合成后的段成为分总结构,即让“向使三国各爱其的地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量”对上文进行总结。

二ОО六年十月。