霍尔-文化研究-两种范式

- 格式:pdf

- 大小:570.42 KB

- 文档页数:15

斯图亚特·霍尔的文化身份理论研究斯图亚特·霍尔的文化身份理论研究引言:斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)是20世纪以来英国文化研究领域最重要的学者之一,他对文化身份的研究做出了重要的贡献。

霍尔认为,文化身份是一个不断变化和历史性的过程,不仅受到社会结构的影响,也受到权力关系和历史趋势的塑造。

本文将介绍斯图亚特·霍尔的文化身份理论,并进一步探讨其在当代社会的意义。

一、文化身份的概念与演变霍尔认为,文化身份是人们在特定历史和社会条件下形成的对自我认同的感知。

它涉及人们对个人和集体特征的理解,以及他们在社会群体中的地位和角色。

然而,随着社会的变化和全球化的到来,文化身份也发生了演变。

传统的文化身份观念逐渐被怀疑和颠覆,人们开始对自己的身份进行重新思考和建构。

二、霍尔的“符号化的表述”在文化身份研究中,霍尔提出了“符号化的表述”这一概念。

他指出,文化身份是通过符号和象征系统来表达和建构的。

这些符号可以是语言、图像、符号等在人们之间共享的视觉与符号信息。

通过这些符号,个体可以将自己的文化身份与他人区分开来,并与特定的社会群体产生联系。

因此,文化身份不是固定不变的,而是通过符号的使用不断重塑和再定义。

三、特殊性与差异性霍尔认为,文化身份的建构是在特定历史和社会条件下进行的。

每个人的文化身份都是独特的,基于个人之间的差异以及与特定社会群体的联系。

因此,文化身份是多样化且动态变化的,它不应被简单地归纳为黑白二元对立。

对于当代社会而言,重视和尊重不同文化身份的差异,能够促进社会的多元共融和发展。

四、文化身份与权力关系在霍尔的理论中,文化身份与权力关系有着密切的联系。

他认为,权力是社会中不可避免的存在,文化身份也受到权力关系的制约和塑造。

霍尔提倡对权力关系进行批判性的思考,揭示不同社会群体之间的不平等和压迫。

通过意识到这些权力关系,人们可以更好地理解和抵制不公正的社会结构,为实现更加公平和包容的社会努力。

近年来,亚文化已成为中国重要的社会文化现象。

有些语汇诸如“80后”、“90后”、“宅”等都已成为生活用语,而诸如“萌”、“萝莉”、“腐女”等则不断在网络世界中流传与建构。

此外,《蚁族》一书的出版,也带出了另一重亚文化的面貌。

尽管新的社会现实不断发生,但是既有的学术研究却仍显得相当缺乏(不过,有趣的是,与亚文化相关的硕、博士论文则处于增加状态)。

关于亚文化研究,二战后所开展的英国文化研究带出了新局面。

面对二战之后英国资本主义的重新构造、社会结构的丕变、流行文化与亚文化的兴起,英国文化研究拉开一条分析与批判的理论轴线。

英国文化研究奠基于文化主义者雷蒙·威廉斯(R aymond Williams )等人的研究,1964年伯明翰大学新兴文化研究中心成立,英国文化研究进入学院。

其间,霍尔(Stuart Hall )堪称英国文化研究的灵魂人物。

最主要的原因在于,一方面,霍尔与中心成员重新在西方马克思理论、结构主义乃至符号学中撷取资源作为社会批判的理论武器;另一方面,他们开启了包括媒介研究、亚文化研究等领域的新局面。

尽管英国文化研究在中文世界中或可说是一个仍在发展中的“显学”(但也包括误读①),不过,其亚文化研究谱系仍少有人论及。

在本文中,笔者一方面将梳理英国文化研究的发展过程中理论范式的变化,另一方面则将讨论这些变化对亚文化研究的影响及亚文化研究的内涵,希望通过这些梳理来丰富亚文化本地化研究的视李政亮战后英国经济重新发展,在消费社会的形成过程中,各形各色的亚文化随之出现。

面对这样的社会现实,英国文化研究在西方马克思主义、结构主义、符号学乃至微观社会学中建立新左派的批判观点。

其中,意识形态与阶级成为英国文化研究的两大核心,在《仪式抵抗:战后英国青年亚文化》与《亚文化:风格的意义》两部亚文化研究经典作品中,都展现了这样的研究取向。

对当下中国亚文化研究来说,英国文化研究不仅将亚文化视为一个重要文化现象,更将之放置在宏观与微观的社会脉络之中,这或许是地域亚文化研究可供参考的坐标。

斯图尔特霍尔两种范式读后感

西方文化研究范式的困境斯图尔特●霍尔作为英国文化研究和文化批评的代表性人物,他在《文化研究:两种范式》一文中,将文化研究范式分为文化主义范式和结构主义范式,并对文化研究范式的具体问题进行了分析和批判。

什么是文化主义范式和结构主义范式“文化主义”一词是霍尔在《文化研究及其理论遗产》一文中所提出的概念。

在《文化研究:两种范式》一文中,霍尔用其来指称与结构主义相对的一种研究范式。

文化主义研究范式指的是以社会学、人类学为基础,用民族志方法论来研究日常生活经验的一一种方法或理论。

文化主义研究范式在文化研究的初期阶段一直占据着主导地位,直至60年代中期,由于受到了结.构主义思潮的影响而产生出来的结构主义范式开始与其形成竞争,最终导致文化研究走人了一种两难的困境。

结构主义范式在理论和方法上受到语言学、文学批评和符号学理论的影响,其中列维斯特劳斯、阿尔都塞、罗兰.巴特尔、拉康和福柯的影响较大。

在文化观方面,结构主义范式认为人的实践的最终条件或决定因素取决于其所在的文化结构和意识形态特征所决定。

因此,结构主义范式认为人不是文化的创造者,而是其意识形态产品。

对此情况,霍尔认为,结构主义范式在理论和方法上受到了语言学符号学理论的影响,它认为人的实践最终条件或决定因为其所在的文化结构和意识形态特征所决定,可以说,结构主义然是认为人不是文化的创造者,相反,人是意识形态的产品而已。

结构主义范式的这种研究方式,对人的理解只能局限于在文化范畴、分类和构架中完成。

斯图亚特·霍尔论大众文化与传媒[摘要]作为研究的领军人物,斯图亚特?霍尔的声名很大程度上缘于其对大众文化与传媒的论述。

霍尔坚持左翼马克思主义立场,试图运用阿尔都塞的意识形态理论和葛兰西的霸权思想来解释日常传媒实践。

霍尔对大众文化的定义、编码/解码模式的创立,尤其是对媒体、政治和意识形态关系的思考,从不同层面拓展了文化研究的理论空间。

[关键词]斯图亚特?霍尔;大众文化;编码/解码;意识形态;文化政治学伯明翰学派的核心成员安吉拉?麦克罗比(Angel aMcrobbie)将霍尔的全部著作分为三个有代表性的时期,即‚20世纪70年代中期的电视;20世纪80年代后期撒切尔主义的‘权威民粹主义’;以及多元文化主义。

‛就霍尔个人而言,其文化理论著作迭出、成果卓著是出现于其担任伯明翰当代文化研究中心(即CCC S)第二任主任期间,这一时期,霍尔率领‚媒体小组‛对以电视为代表的大众文化和传媒进行了深刻的剖析,先后发表《文化,传媒与‚意识形态‛》、《解构‚大众‛笔记》、《电视话语的编码和解码》等著名文章。

霍尔坚持左翼马克思主义立场,试图运用阿尔都塞的意识形态理论来解释日常政治传媒实践,尤其是媒体、国家和政治之间的关系。

本文从霍尔解构‚大众‛,编码/解码,媒体、政治与意识形态三方面论述霍尔对文化研究的理论贡献。

一、霍尔解构‚大众‛霍尔在《解构‚大众‛笔记》一文中以关系作为大众文化的起点,‚在向农业资本主义转变的漫长阶段,以及其后工业资本主义形成和发展的过程中,劳动者,劳动阶级,和穷人的文化中或长或短地持续着斗争。

‛在霍尔看来,‚大众‛往往成为社会‚改革‛的对象,要求其符合统治阶级的最大利益。

霍尔言及的大众文化与威廉斯极端浪漫的描述‚为民所有,所享,所用‛大相径庭,霍尔注重从社会关系来定义‚大众文化‛。

霍尔围绕‚大众‛一词,对‚大众文化‛的不同定义进行了三个层次的解构:其一,是‚大众文化‛的市场或商业定义,即成群的人听它们,买它们,读它们,消费它们,似乎也尽情地享受它们。

论斯图尔特霍尔的文化研究范式和研究方法论斯图尔特?霍尔的文化研究范式和研究方法20世纪60年代,随着文化问题的日益凸显,西方文化研究领域产生了一个重要学派——英国文化研究学派。

它代表了一种新的文化研究立场的新取向。

英国文化研究学派试图抱着对文化积极的批判态度来对文化问题进行研究和批判。

斯图尔特?霍尔是英国文化研究学派的领军人物,他的理论思想和独特的文化批评观是我们理解和把握这种文化研究和文化批判态度的重要切入点。

意思形态是霍尔文化批评理论中一个非常重要的概念,甚至有人把以霍尔为代表的英国文化研究称之为意识形态研究。

在文化研究领域中,由于意识形态概念同文化概念一样.其界定至今存在争议。

因此,关于意识形态的概念界定和使用是我们首先应当澄清的问题。

阿尔都塞认为,对于意识形态我们不能用真或者是假来进行描述。

它不是‘虚假意识’。

他认为,虽然作为主体的个人认为自身是其动因,自身可以对现实进行直接和自由地把握。

但事实上,个人的这种把握只能是一种想象的结果,要想获得身份是必须通过进行社会建构及一系列思想体系的规定而获得的在大众传媒的研究和批判中,以及对文化研究范式问题的解决中,霍尔成功的运用了葛兰西的霸权理论。

霍尔这样评价;文化霸权概念是葛兰西最杰出的理论贡献,霸权的获取,当然不排除意识形态的压抑.但更重要的是他能改过被支配阶级和集团的积极赞同来获取的。

除了阿尔都塞和葛兰西最接合概念进行阐述外,真正给予接合以哲学内涵并把它上升为一种理论是埃内拖斯?拉克劳.他在《马克思主义理论中的政治与意识形态》一书中首次把接合概念上升到哲学概念的高度来进行了充分的阐述。

在后来的《霸权与社会主义策略》中,拉克劳对之前的“理性主义范式的接合”进行了批判,他认为这种“理性主义的接合范式”虽然极力贬抑或远离常识性话语的接合形态,但是,意涵性的话语接合是不可根除的,它形成了本质主义范性接合称为可能的条件。

霍尔对大众媒体的研究与批判的成果集中体现在《编码与解码》一文中。

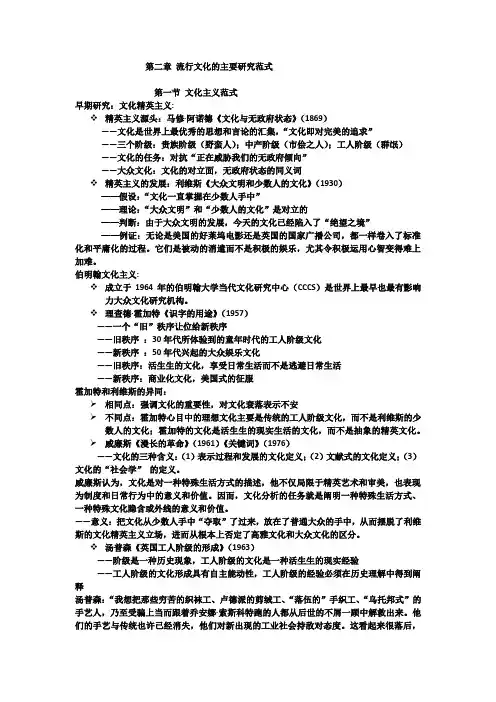

第二章流行文化的主要研究范式第一节文化主义范式早期研究:文化精英主义:精英主义源头:马修·阿诺德《文化与无政府状态》(1869)——文化是世界上最优秀的思想和言论的汇集,“文化即对完美的追求”——三个阶级:贵族阶级(野蛮人);中产阶级(市侩之人);工人阶级(群氓)——文化的任务:对抗“正在威胁我们的无政府倾向”——大众文化:文化的对立面,无政府状态的同义词精英主义的发展:利维斯《大众文明和少数人的文化》(1930)——假设:“文化一直掌握在少数人手中”——理论:“大众文明”和“少数人的文化”是对立的——判断:由于大众文明的发展,今天的文化已经陷入了“绝望之境”——例证:无论是美国的好莱坞电影还是英国的国家广播公司,都一样卷入了标准化和平庸化的过程。

它们是被动的消遣而不是积极的娱乐,尤其令积极运用心智变得难上加难。

伯明翰文化主义:成立于1964年的伯明翰大学当代文化研究中心(CCCS)是世界上最早也最有影响力大众文化研究机构。

理查德·霍加特《识字的用途》(1957)——一个“旧”秩序让位给新秩序——旧秩序:30年代所体验到的童年时代的工人阶级文化——新秩序:50年代兴起的大众娱乐文化——旧秩序:活生生的文化,享受日常生活而不是逃避日常生活——新秩序:商业化文化,美国式的征服霍加特和利维斯的异同:相同点:强调文化的重要性,对文化衰落表示不安不同点:霍加特心目中的理想文化主要是传统的工人阶级文化,而不是利维斯的少数人的文化;霍加特的文化是活生生的现实生活的文化,而不是抽象的精英文化。

威廉斯《漫长的革命》(1961)《关键词》(1976)——文化的三种含义:(1)表示过程和发展的文化定义;(2)文献式的文化定义;(3)文化的“社会学”的定义。

威廉斯认为,文化是对一种特殊生活方式的描述,他不仅局限于精英艺术和审美,也表现为制度和日常行为中的意义和价值。

因而,文化分析的任务就是阐明一种特殊生活方式、一种特殊文化隐含或外线的意义和价值。

文化研究:两种范式(节译)斯图亚特·霍尔(S·Hall)陶东风译关于文化主义的范式在严肃的、批判性的知识分子工作中,没有"绝对的开始",也很少有不间断的连续。

相反,我们发现的是不整齐但又具有特征性的发展的不平衡。

重要的是有意义的断裂--在此,旧的思维路径打断了,新的与旧的因素围绕一系列不同的前提与主题重新组合在一起。

文化研究作为一个独特的问题意识(Problematic),出现于20世纪50年代中期。

但是,它的具有自己特色的问题(questions)却不是在这个时候才被第一次提上桌面。

情形恰好相反。

有助于这个领域出现的两本书--霍加特(R.Hoggart)的《识字能力的用途》(The Uses of Literacy)以及威廉姆斯(R.Williams)的《文化与社会》(Culture and Society)都是属于重新发现的工作(work of recovery)--虽然方式不同。

霍加特的书涉及"大众社会"(mass society)的论争,而威廉姆斯的书则重构了一个漫长的传统--他称之为"关于一系列重要的、连续的,对于我们的社会、经济以及政治生活的回应的记录",并"通过揭示变迁之本质的方法,来提供一种特殊的地图"。

这两本书对于他们身处其中的传统的思维方式的决裂比对它的继承还要重要。

《识字能力的用途》一书反对当时的文化争论模式--这种争论总是围绕高雅文化与低俗文化的区别展开,转而集中解读工人阶级文化的价值与意义。

《文化与社会》在同一时期建构了"文化一和一社会"(culture-and-society)的传统,在此书之前的另一本书《漫长的进化》(The Long Revolution)中,威廉姆斯清楚地指出:文化一和一社会的反思模式只能通向一种新颖的分析类型的转向才能完成与发展。

文化研究:两种范式(1980)斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)孟登迎译严肃的、富有批判性的学术工作(intellectual work)没有“绝对的开端”,也鲜有不间断的连续性。

无论是思想史(History of Ideas)钟爱的对于“传统”的无限展开,还是阿尔都塞主义者(原文为Althussereans,疑为Althusserians之误——译注)偏爱的将思想(Thought)标注为“正确”或“错误”要素的“认识论断裂”的绝对论,都是如此。

相反,我们看到的是一种凌乱但带有显著特征的发展不均衡性。

重要的是那些有重大意义的断裂——陈旧的思路在此处被打断,陈旧的思想格局(constellations)被替代,而围绕一套不同的前提和主题,新旧两方面的各种因素被重新组合起来。

一个问题架构(problematic)的变化,明显转变了所提问题的本质、提问题的方式和问题可能获得充分回答的方式。

理论视角上的这些转变,不但反映出内在的学术劳动所产生的结果,而且反映出真实的历史发展和变化被纳入思想的方式及其为思想提供的存在条件——并不确保思想的“正确”,而为思想提供最根本的倾向。

正是由于思想与反映在社会思想范畴当中的历史现实之间的这种复杂的接合(articulation)以及“权力”与“知识”之间持续的辩证法(continuous dialectic),才使得这些断裂具有了记载价值。

文化研究作为一种独特的问题架构,兴起于20世纪50年代中叶那一时期。

当然,与文化研究相关的一些具体的问题,已经不是第一次被提上桌面了。

事实正好相反。

两本有助于考察这一新领域的著作——霍加特(Hoggart)的《文化素养的用途》(Uses of Literacy)和雷蒙·威廉斯的《文化与社会》——都是以不同方式(在某种程度上)重新探讨这些问题的成果。

霍加特的书参考了“文化论战”的内容,始终坚持那些有关“大众社会”的论断以及那种认同利维斯(Leavis)和《细读》(Scrutiny)的研究传统。

第三章“编码/解码”开启传播学研究另一扇门----斯图亚特·霍尔(Stuart Hall)的传播学思想研究简介:斯图亚特·霍尔,是英国文化研究学派(又称伯明翰学派、英国文化批判学派)的代表人物,是大众传播研究领域里程碑式的人物。

1964年,理查德·霍葛特(Richard Hoggart)在英国伯明翰大学(Birminghan University)创立了当代文化研究中心(The Centre for Contemporary Culture Studies),霍尔是第二任主任.在他的领导下,当代文化研究中心发展成为国际学界最负盛名的文化研究机构,并且形成了著名的伯明翰学派。

英国当代文化研究中心《文化研究:两种范式》在《文化研究:两种范式》中,霍尔将文化研究进行了梳理,得出了主要的两种范式:①文化主义范式----威廉姆斯、霍葛特----过于强调文本分析和对个体经验的研究,高古了人的创造性和能动性,赋予了"经验"在文化研究中的权威性地位.;②结构主义范式----列维·斯特劳斯(Levi Strauss)、阿尔都塞(Althusser)----霍尔肯定了结构主义在这些方面的强调:决定性条件,"抽象"与"整体"的概念,"经验"去中心化(decentralization)。

但是霍尔也指出,正是由于结构主义太强点所谓"结构整体"和这种整体的决定作用,牺牲了"过程"和具体经验的复杂性,牺牲了人的主观能动性.霍尔主张将文化主义和结构主义的有利因素结构起来,以更换的进行文化研究编码解码模式:(电视话语生产流通的四个环节)霍尔在这个模式中,运用了符号学,结构主义和葛莱西的霸权理论进行分析研究;并且借用了马克思主义术语:生产,流通,使用,再生产来描绘电视话语的生产流通;利用了索绪尔对语言符号由"能指"和"所指"组成的主张,由此说明意义是不稳定的,它依赖于在话语形式中的构联;还吸收了罗兰巴特的语言学思想,认为意义由外延和内涵两个层面组成,内涵与人类的知识、文化、历史联系紧密。

霍尔已乘黄鹤去,应留傍人喜鹊飞82岁的斯图亚特?霍尔(Stuart Hall)2014年2月10日辞世,诸多媒体纷纷报道,不禁让人想起2002年的情景。

那一年的6月,英国伯明翰大学关闭了该校的文化研究与社会学系(“当代文化研究中心”的前身),引来媒体的一片惊呼。

许多人感到困惑:为什么文化研究的发祥地居然惨遭不测?如今,霍尔一死,老一代人的文化研究恐怕真要画上一个句号了。

20世纪50年代:“新左派”的经历霍尔一生有许多头衔,而最响亮的称号显然来自克里斯?罗杰克(Chris Rojek)在《斯图亚特?霍尔》(Stuart Hall,2003)一书的命名:“文化研究之父”(the “Father”of Cultrual Studies)。

[1]为什么这个称号没有送给文化研究的先驱威廉斯或霍加特?看来其中必有名堂。

而要弄清楚这个问题,又有必要从霍尔的左翼生涯说起。

1951年,来自牙买加的霍尔前往牛津大学求学。

作为黑人同时也作为移民,他一方面拥有了一种“离散”(diaspora)体验,另一方面也向“新左派”(New Left)迅速靠拢。

霍尔说:像牛津那些来自“第三世界”的学生那样,“在政治上我主要关注殖民问题”,反帝国主义。

“在上学时,我赞同左翼,也读过马克思的著作并受其影响。

”[2]也正是从那时起,霍尔开始对政治产生浓厚兴趣,并持续终生。

英国“新左派”的真正崛起是在1956年,因为那一年发生了两个重要事件。

11月,苏联坦克开入匈牙利镇压革命,于是有了“匈牙利事件”;几天之后,英法联军入侵苏伊士运河地区。

这两个事件表明,两种极为不同的体制(西方帝国主义与斯大林主义)在操作上具有相同的暴力性与侵略性。

于是,社会主义分子开始反思两种社会体制的弊端,也开始面对“二战”之后出现的种种新问题,如晚期资本主义的特性;经济及政治殖民主义/帝国主义的新形式;在所谓民主世界中种族歧视的严重矛盾;各种形式的权力关系中,文化及意识形态所扮演的角色;消费性资本主义对工人文化所造成的影响等。

文化研究:两种范式

斯图亚特·霍尔;傅德根

【期刊名称】《马克思主义美学研究》

【年(卷),期】2000(000)001

【摘要】译者前言:该文原刊英国杂志《媒体、文化与社会》1980年1月第1期(Media,Culture and Society,volume 2,number 1,January 1980),是斯图亚特·霍尔论述文化研究方法的经典文献。

目前大陆通行的两个中译本,分别见罗钢、刘象愚主编《文化研究读本》(孟登迎译,中国社会科学出版社,2000)和陶东风、金元浦主编的《文化研究(第1辑)》(陶东风译,天津社会科学院出版社,2000)。

这两篇中文译文均译于10年之前。

【总页数】24页(P411-434)

【作者】斯图亚特·霍尔;傅德根

【作者单位】

【正文语种】中文

【相关文献】

1.公共批评研究范式:大众文化研究的新方向——兼论20世纪90年代以来大众文化研究的范式问题 [J], 吴慧;肖明华

2.文化研究的两种范式:文本中心论与相关性 [J], 陈立旭

3.在实践中成为文化研究者\r——读霍尔的《两种范式》与《理论遗产》 [J], 高明

4.文化研究的两种范式:文本中心论与相关性 [J], 陈立旭

5.地域文化研究中的方法与视角(专题讨论)——以越文化研究为例:论越文化研究的范式转换 [J], 朱文斌

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。