罗斯福新政和当代资本主义的新变化

- 格式:docx

- 大小:647.50 KB

- 文档页数:7

【史料及解析】罗斯福新政与当代资本主义的新变化高一的新生学人民版历史时,一定先要让学生明确,历史不能死记,但是一定要记死,首先必须记死一定的基本知识点,否则巧妇难为无米之炊,什么理解记忆都无从谈起。

罗斯福新政的更伟大的意义并不在于对于经济危机,而在于引起了当代资本主义的新变化,这也是人民版教材的一个新的动向,其实,使美国摆脱经济危机的并不是罗斯福新政,而是第二次世界大战,所以罗斯福新政的更伟大的意义并不在于对于经济危机。

一、了解1929~1933年资本主义世界经济危机爆发的原因、特点和影响,认识罗斯福新政的历史背景。

1、原因:①根本原因:资本主义社会的基本矛盾-生产的社会化和生产资料私人占有②具体原因:生产和销售矛盾尖锐2、特点:①影响范围广(从美国开始波及整个资本主义世界、影响所有经济部门)②持续时间长(1929-1933)③破坏性严重3、影响:⑴对国际局势:各国纷转嫁危机,导致世界经济进一步陷入混乱,国际关系日趋恶化。

⑵对国内局势:使得人们对整个资本主义制度产生了怀疑,法西斯主义在一些国家开始泛滥,资产阶级民主制度摇摇欲坠二、列举罗斯福新政的主要内容,认识罗斯福新政的特点,探讨其在资本主义自我调节机制形成中的作用。

1、罗斯福新政的背景:⑴危机爆发后,当时美国政府基本延续传统的自由放任政策,使危机迟迟得不到解决。

⑵1933年,民主党人富兰克林•罗斯福就任新一任美国总统2、罗斯福新政的内容(1)整顿银行与金融业(2) 复兴工业——核心内容(3)调整农业政策(4)社会救济与公共工程3、特点:在未触动资本主义制度的前提下,全面加强国家对经济的干预4、罗斯福新政的影响:积极----直接影响:是美国逐渐从经济危机的阴影中走出来间接影响:缓和了社会矛盾,遏制美国法西斯势力深远影响:开创了国家干预经济的新时代消极----不能从根本上消除资本主义经济危机。

三、以第二次世界大战后美国等国家为例,分析当代资本主义的新变化。

专题十五、罗斯福新政和当代资本主义新变化1929-1933年世界经济危机从美国爆发的原因①根本原因:资本主义制度的基本矛盾——生产社会化与生产资料私人占有之间的矛盾。

②具体原因:资本家盲目扩大生产,导致供需矛盾尖锐。

人民相对贫困,限制了他们的社会购买力。

③直接原因:股票投机,股价暴跌。

出现:1929年10月24日,美国纽约证券交易所股市崩溃,这一天被称为“黑色星期四"。

由此开始了旷日持久的经济危机。

对美国社会的影响:使美国经济一片萧条。

银行倒闭,企业破产,生产下降,失业剧增,生产力遭到极大破坏。

各资本主义国家采取的措施:采取以邻为壑、转嫁危机的办法,表现在:提高关税,大打贸易战;实行货币贬值等。

(6)影响:①世界经济进一步混乱,加深了危机,国际关系日趋恶化;②资本主义制度备受怀疑,法西斯主义开始泛滥,资本主义面临严重的政治危机,资产阶级民主制度摇摇欲坠。

1929-1933年经济危机的特点和影响特点:波及范围广,波及到所有资本主义国家;持续时间长,长达4年;破坏性特别大,资本主义生产缩减36%。

影响:加深了主要资本主义国家的社会危机;各主要资本主义国家为摆脱危机,加强对经济的干预;加深了国际社会的矛盾(资本主义大国争夺市场的冲突;大小国之间的侵略与反侵略); 资本主义制度备受怀疑,法西斯主义开始泛滥,资本主义面临严重的政治危机,资产阶级民主制度摇摇欲坠。

1929-1933年世界经济危机启示和教训①繁荣和危机总是密切相关、同时并存的,要居安思危,防患于未然,与时俱进。

②在经济发展过程中,要及时调整经济发展的内部机制和政策,适时调整生产关系,确保经济的持续发展。

③发展经济与改善人民生活相结合。

④各国政府应承担起各自的国际责任和义务,加强国际合作,一旦危机发生,共同采取遏制危机,防止危机的恶化。

⑤规范股市和信贷,防范金融投机。

⑥市场调节与国家干预相结合。

罗斯福新政背景:①1929—1933年的经济危机使美国的经济受到沉重打击。

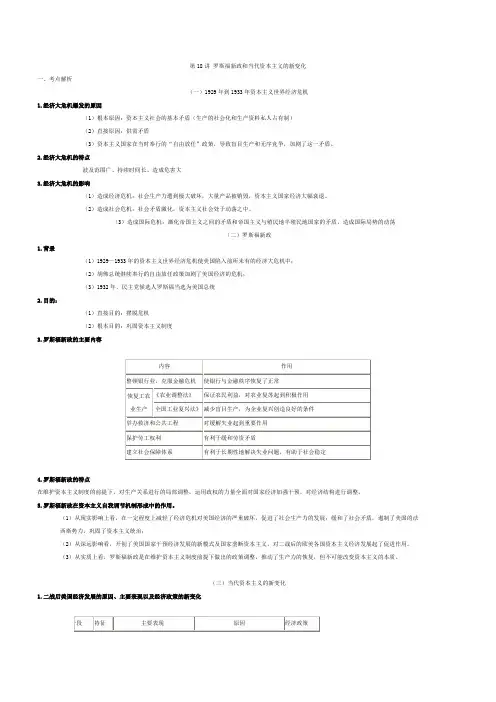

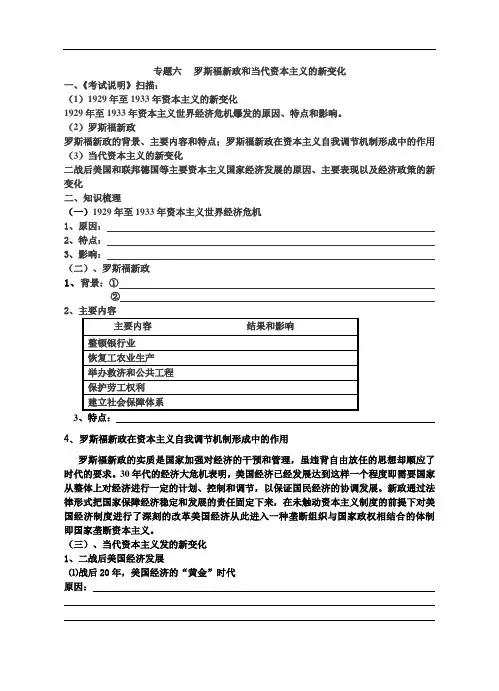

专题六罗斯福新政和当代资本主义的新变化一、《考试说明》扫描:(1)1929年至1933年资本主义的新变化1929年至1933年资本主义世界经济危机爆发的原因、特点和影响。

(2)罗斯福新政罗斯福新政的背景、主要内容和特点;罗斯福新政在资本主义自我调节机制形成中的作用(3)当代资本主义的新变化二战后美国和联邦德国等主要资本主义国家经济发展的原因、主要表现以及经济政策的新变化二、知识梳理(一)1929年至1933年资本主义世界经济危机1、原因:2、特点:3、影响:(二)、罗斯福新政1、背景:①②2、主要内容3、特点:4、罗斯福新政在资本主义自我调节机制形成中的作用罗斯福新政的实质是国家加强对经济的干预和管理,虽违背自由放任的思想却顺应了时代的要求。

30年代的经济大危机表明,美国经济已经发展达到这样一个程度即需要国家从整体上对经济进行一定的计划、控制和调节,以保证国民经济的协调发展。

新政通过法律形式把国家保障经济稳定和发展的责任固定下来,在未触动资本主义制度的前提下对美国经济制度进行了深刻的改革美国经济从此进入一种垄断组织与国家政权相结合的体制即国家垄断资本主义。

(三)、当代资本主义发的新变化1、二战后美国经济发展⑴战后20年,美国经济的“黄金”时代原因:⑵20世纪70年代,美国经济出现“滞涨”原因:⑶80年代,特征:复苏原因:⑷90年代,特征:空前持续增长(即繁荣)原因:2、二战后联邦德国经济发展⑴原因:①②③⑵表现:60年代,德国经济超过英、法,成为欧洲头号资本主义国家。

3、战后资本主义发展的新变化:(1)(2)(3)(4)认识:①这些新变化的实质是资本主义的自我扬弃,是在资本主义内部的自我改善,是资本主义生产关系的自我调整。

②这些新变化并没有解决它固有的矛盾和问题。

③这些新变化一方面使其自身有了更好发展,提高了实力,同时也带来与自身相否定的因素三、典题示例★二战后,凯恩斯主义在资本主义国家大行其道,为什么到70年代后又开始被怀疑?说明了什么问题?1929—1933年经济危机宣告传统的自由放任的经济机制不再适应社会生产力的发展需要。

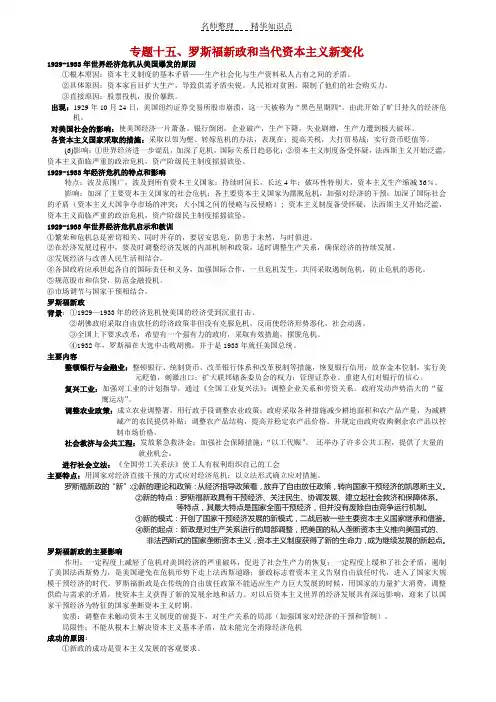

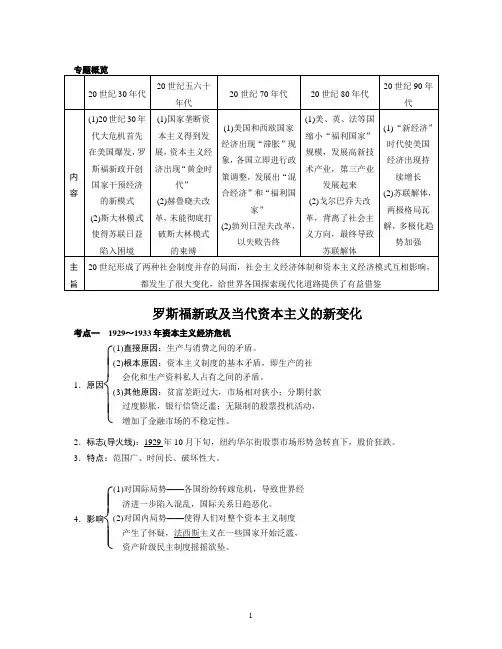

罗斯福新政及当代资本主义的新变化考点一 1929~1933年资本主义经济危机1.原因⎩⎪⎨⎪⎧(1)直接原因:生产与消费之间的矛盾。

(2)根本原因:资本主义制度的基本矛盾,即生产的社 会化和生产资料私人占有之间的矛盾。

(3)其他原因:贫富差距过大,市场相对狭小;分期付款过度膨胀,银行信贷泛滥;无限制的股票投机活动, 增加了金融市场的不稳定性。

2.标志(导火线):1929年10月下旬,纽约华尔街股票市场形势急转直下,股价狂跌。

3.特点:范围广、时间长、破坏性大。

4.影响⎩⎪⎨⎪⎧(1)对国际局势——各国纷纷转嫁危机,导致世界经济进一步陷入混乱,国际关系日趋恶化。

(2)对国内局势——使得人们对整个资本主义制度产生了怀疑,法西斯主义在一些国家开始泛滥, 资产阶级民主制度摇摇欲坠。

[思维导图]世界经济大危机史料一1920~1929年,美国工人的工资增长2%,而工厂生产率却增长55%。

农业工人的工资还不到非农业工人工资的40%。

到1929年,美国国家财富的三分之一由只占人口总数的1%的人拥有。

史料二当时美国的流行说法是:“一美元首付,一美元月供。

”人们纷纷贷款购物。

据统计,1924~1929年,美国分期付款的销售额,从20亿美元增加到35亿美元。

解读史料反映的是社会贫富分化严重及银行信贷、分期付款等金融现象存在的现实,为经济良性发展埋下了隐患。

史料三同1929年相比,1932年整个资本主义世界的工业生产下降了44%。

其中美国下降55.5%,德国下降52.2%,法国下降36.1%,英国下降32%。

美、德、法、英四国共有29万家企业破产。

各国的工业生产倒退到20世纪初和19世纪末的水平。

解读史料表明了经济危机波及到了各主要资本主义国家,波及范围广;工业生产下降幅度大,危害深。

考点二 罗斯福新政1.背景⎩⎪⎨⎪⎧(1)1929~1933年的资本主义经济危机沉重地打击了美国的经济。

(2)胡佛政府“自由放任”的经济政策无法解决危机。

罗斯福新政和当代资本主义的新变化一、选择题1.(2019·郑州考前最后一卷)在1929年夏季的三个月中,纽约股票交易所的威斯汀豪斯公司的股票从151上升到286,通用电气公司的股票从268上升到391,美国钢铁公司的股票从165上升到258。

这表明(D)A.美国电气、钢铁等新兴工业发展较快B.垄断组织有利于美国的经济发展C.“自由放任”政策刺激了消费市场D.经济“繁荣”促使股票投机活跃【解析】本题考查1929年经济危机的背景。

材料反映了短时间内纽约股票交易所股市“繁荣”,股票价格高涨,结合材料时间“1929年夏季”,联系所学知识可知,经济危机爆发前夕,美国经济“繁荣”促使股票投机活跃,故D项正确。

当时钢铁并非新型工业,A项错误;材料并未涉及垄断组织,B项错误;材料没有涉及消费市场的状况,C项错误。

2.(2019·湖北八校二模)如图是1932年5月发表的一幅名为《救命》的漫画,画中巨浪中间写着“经济危机”,小船上的人是“公民”,喊着:“救命!罗斯福!胡佛!史密斯!谁都行!”此漫画说明当时美国(B)A.经济危机影响广泛B.新政改革势在必行C.自由主义政策失灵D.新政推行遭遇困境【解析】材料小船上的公民向着罗斯福、胡佛等人喊救命,实际上反映的是美国经济危机下,人们急于摆脱经济危机的迫切愿望,故B项正确;材料信息无法看出经济危机影响广泛,排除A项;在材料中人们仍然对胡佛总统充满希望,因此不能体现自由主义政策的失灵,排除C项;在材料中无法看出新政推行遭遇困难,排除D项。

3.(2019·高考名校考前提分仿真卷五)一份由美国商人联名签署于1935年的反对新政的宣言中写道:“新政葬送了我们先辈所创造的繁荣,让无功者不劳而获,由此毁掉了我们对于未来创造的进取心。

”宣言主要反对新政(D)A.增发钞票以解决货币短缺B.保护劳工的各项权利C.举办了各项公共建设工程D.建立了社会保障体系【解析】根据“让无功者不劳而获”可知,宣言主要针对社会保障法,反对政府实行的社会保障制度,D项正确;材料内容与金融无关,排除A项;宣言主要针对社会保障法,并非各项权利,排除B项;举办公共建设工程有利于解决工人失业问题,无法体现“让无功者不劳而获”,排除C项。

4.1933年罗斯福宣誓就职后,督促国会出台了一系列紧急立法,就社会经济中的紧急情况制定对策。

在美国经济形势危急的情况下,任何原则、规矩都不得不向美国政府的紧急应对危机权力让步,联邦最高法院也不例外。

这反映了(D)A.中央集权与地方分权相结合B.三权分立的政治体制已失效C.经济危机助长极权主义统治D.美国民主政治的机动灵活性【解析】材料未体现“地方分权”,故A项不符合题意;材料提到“国会出台了一系列紧急立法”“美国政府”“联邦最高法院”表明仍然是三权分立,排除B项;美国不是“极权主义统治”,排除C项。

在经济危机的特殊情况下,“任何原则、规矩都不得不向美政府的紧急应对危机权力让步”,通过扩大政府即总统权力来加强国家对经济的全面干预,以此来摆脱危机,体现了美国民主政治的机动灵活性,故D项正确。

5.下图是美国某一时期有关某事件的系列漫画。

据此漫画中的信息可知(C)A.政府对企业的干预力度加大B.人们生活日益追求平淡自然C.自由市场经济受到沉重打击D.罗斯福新政的效果并不显著【解析】从材料中的“1929、1932”等时间来看美国正在经历经济危机,美国的自由市场经济正在受到沉重打击,所以C项符合题意,正确;当时政府仍然是自由放任,A项不符合题意,排除;人们生活日益追求平淡自然只是表面现象,B项不符合题意,排除;当时罗斯福新政尚未开始,D项不符合题意,排除。

6.1941年,美国驻苏联大使戴维斯的回忆录《莫斯科行动》出版。

该书的一大特色就是为莫斯科“大清洗”辩解,而这不仅被美国华纳兄弟拍摄成宣传斯大林的同名影片,还受到了罗斯福的默许和高度重视。

这反映出美国(C)A.借机学习苏联工业化建设的经验B.意欲借苏联摆脱经济危机的阴影C.抑制法西斯寻求合作的宣传需要D.意图缓和与苏联的冷战对峙局势【解析】1933年,罗斯福就任美国总统,开展新政,逐渐使美国摆脱了经济危机的阴影,时间不符,排除A、B两项;冷战开始的时间是二战后的1947年,时间不符,排除D项;题干中,1941年美国对苏联以正面评价为主,甚至得到了罗斯福总统的高度重视,结合时代背景,1941年苏德战争爆发,法西斯势力猖獗,为应对共同的敌人,美国改变外交策略,寻求与苏联合作,故选C项。

7.1979年,美国为遏制通货膨胀提高利率后,世界各国的美元大量流向美国,五年内美元综合汇率上升59%,贸易逆差创下历史纪录。

1985年,日、德、英、法四国为配合打压美元汇率而抛售美元,很快日元和德国马克对美元汇率上升超过100%。

从这一过程可以看出(B)A.发达国家联合应对全球化B.国家干预经济形式有新发展C.德国和日本成为世界大国D.经济区域集团化趋势明显【解析】材料“美国为遏制通货膨胀提高利率……日、德、英、法四国打压美元汇率而抛售美元”反映了美国与英法等四国的矛盾,并不能说明发达国家联合应对全球化,故A 项错误;材料反映美国与英法等国家提高利率或抛售美元,体现了资本主义发达国家干预经济形式有新发展,故B项正确;日元和德国马克对美元汇率上升,并不能说明德国和日本成为世界大国,故C项错误;材料未涉及经济区域集团化,故D项错误。

8.下表是部分福利国家社会福利支出占国民总产值比例表(单位:%),对下表信息分析最准确的是下表(A)(资料选编自ACochran ce,ComparingWelfareState,London,1993,P243)A.福利国家发展与政治经济的发展相关B.反映了西方经济发展处于黄金时期C.福利国家是自由主义发展的必然产物D.马歇尔计划为之实行奠定物质基础【解析】根据表中1960~1985年四个国家社会福利支出占比的变化,结合当时各国的时代背景,可知福利国家发展与各国的政治经济的发展相关,故A项正确;西方的黄金时期是在20世纪50年代至20世纪70年代初,B项不能整体反映材料,排除;福利国家是在社会生产力提高的基础上,为调整国家收入分配而采取的措施,不是自由主义发展的产物,排除C项;马歇尔计划仅仅是战后对欧洲实行的经济援助,与材料不符,排除D项。

9.1971年8月15日,美国总统尼克松正式公布“新经济政策”,宣称美国将征收10%的进口附加税,暂停美元与黄金的兑换,削减100%的对外援助。

美国的这一做法(A)A.推动了国际货币体系的重大变革B.引发了新一轮的经济危机C.遏制了西欧和日本经济的发展D.导致美元丧失了世界影响力【解析】“暂停美元与黄金的兑换”意味着原有的国际货币体系会发生重大变革,A 项符合题意,正确;材料并未涉及经济危机的信息,B项不符合题意,排除;美国的这一做法并未遏制西欧和日本经济的发展,也未导致美元丧失了世界影响力,美元仍然具有世界影响力,所以C、D两项均不合史实,不符合题意,排除。

10.下表是19世纪至20世纪50年代英国国民总收入的变化表全国工资总数在国民收入中所占比例利润在国民收入中所占比例地租收入在国民收入中所占比例19世纪48%39%10~13%20世纪1920~1929年59.7%————1950~1959年72.4%22.7% 4.9%由此可知,这一时期的英国(D)A.工业化瓦解了传统社会结构B.自由贸易促进国民收入提高C.社会分配的不合理现象扩大D.国家干预原则得到不断加强【解析】根据材料可知,利润与地租在国民收入中所占比重降低,全国工资总数在国民收入的比重不断增大,说明国家在采取干预措施,调整社会财富分配,故D项正确;工业化推动社会结构的改变,而不是瓦解,且与材料不符,排除A项;表格只是体现国民收入组成中的比例变化,并没有说明国民收入的增加,排除B项;材料没有涉及社会分配的现象,而是强调国家干预原则得到不断加强,排除C项。

11.(2019·安徽宣城二调)读1983~1984年英国税收与福利对家庭收入的影响表。

据此分析可知,20世纪80年代初的英国(A)A.治理贫富差距问题富有成效B.工人阶级家庭收入偏低C.国家财政赤字现象更加严重D.大幅度降低福利的规模【解析】本题主要考查福利国家制度,要求学生结合福利国家制度的特点和影响来分析。

从材料的数据明显可以看出,通过80年代的经济政策的实施,在治理贫富差距等问题上取得了一定的成效,贫富差距有所缩小,故选A项;B、C、D三项材料不能体现。

12.1988年,英国撒切尔政府开始通过公房出售的方式改革原有的公房使用制度,并缩减社会住房开支。

随后在1988年开始了把社会住房转让给住房协会的改革。

其主要目的是(D)A.全面放弃国家干预经济政策B.消除贫困现象促进社会公平C.尽力争取议会中工党的支持D.增强英国经济复苏发展活力【解析】撒切尔夫人执政期间,在经济上推行“自由市场”政策,大力推行私有化和非国有化的战略,减少国家对经济的干预,改革社会福利制度,建立一个更有竞争力的自由的社会,以增强英国经济复苏和发展的活力,故答案为D项;撒切尔夫人的执政减少了国家对经济的干预,并非完全放弃,排除A项;撒切尔夫人的改革适当减少了社会福利,B项不是主要目的,排除;C项材料不能反映,排除。

二、非选择题13.阅读材料,回答下列问题。

材料一1881年11月17日,俾斯麦通过德国皇帝在帝国议会发表了一篇有着深远影响的演说。

他郑重地向帝国议会宣称:“社会弊病的医治,一定不能仅仅依靠对社会民主党过火行为的镇压,而且同时要积极促进工人阶级的福利。

”就是在这篇演说里,宣布了实行三种保险的计划。

这一计划经过议会长时间的辩论,陆续在议会通过。

由于德国这三个保险立法实施得最早,它们在其后的30年里,成了其他欧洲国家调查、研究、借鉴和学习的“典范”。

这几个立法经过以后一些局部性的修改,一直沿用至今。

——摘编自黄素庵《西欧“福利国家”面面观》材料二1933年6月16日罗斯福政府颁布《全国工业复兴法》,同时成立“国家工业复兴局”负责实施该法令。

该法令确定各企业的生产规模、价格水平、市场分配、工资水平和工作日时数,以避免盲目竞争导致生产过剩。

1935年8月国会通过《社会保险法》,改变以往由民间团体自助自救或由慈善团体提供救助的传统,开始实施“福利主义”试验。

该法包括建立养老金制度、失业保险制度和对残废及无谋生能力者提供救济三个部分,规定年满65岁的退休工人,每月可获得10~85美元的养老金,所需资金一半由在职工人和雇主以保险费的形式交纳,另一半则由联邦政府拨付。

——摘编自王斯德《现代文明的发展与选择:20世纪的世界史》(1)根据材料一并结合所学知识,指出近代德国福利制度确立的原因。