5、20年代散文

- 格式:ppt

- 大小:1.15 MB

- 文档页数:43

20年代散文的主要特点

1. 反传统和反古典,20年代散文的一大特点是对传统和古典

观念的反抗。

作家们试图打破传统的文学规范和约束,追求个性化

和创新的表达方式。

他们摒弃了古典主义的修辞和格律,更加注重

自由的写作风格和个人的表达。

2. 现实主义和写实,20年代散文作品强调对社会现实的观察

和描绘。

作家们关注社会问题、阶级冲突、城市生活、工业化进程

等现实主题。

他们通过真实、细腻的描写,力图展现出真实的社会

面貌。

3. 流派多样化,20年代散文涌现了许多不同的流派和风格。

其中包括自然主义、现代主义、实验性写作等。

自然主义注重对社

会现象的客观描写,现代主义则追求形式上的创新和个性化的表达,实验性写作则尝试突破传统的叙述方式和结构。

4. 个人主义和自由思想,20年代是个人主义盛行的时期,散

文作品也反映了这一特点。

作家们追求个人独特的表达方式,探索

内心世界和个体的存在意义。

他们倡导自由思想,对传统观念和道

德规范提出质疑,试图突破社会束缚。

5. 简洁明快的语言,20年代散文作品的语言风格多以简洁明快为主。

作家们追求简明扼要的表达,避免冗长的修辞和华丽的辞藻。

他们倾向于使用口语化的语言,使作品更贴近日常生活。

总的来说,20年代散文的主要特点是反传统和反古典、现实主义和写实、流派多样化、个人主义和自由思想,以及简洁明快的语言风格。

这些特点反映了当时社会的变革和作家们的创新精神。

20年代散文冰心散文• 早期散文:• 《往事》(一);• 《往事》(二);• 《寄小读者》;• 《山中杂记》。

• 爱的哲学:“爱在右,同情在左,走在生命路的两旁,随时撒种,随时开花,将这一径长途,点缀得季花弥漫,使穿枝拂叶的行人,踏着荆棘,不觉得痛苦,有泪可落,也不是悲凉。

”• 1.歌颂祖国:• (1)赞美祖国的文化;• (2)浓浓的乡愁。

• 2.颂扬母爱:• “世上没有两样事物是完全相同的,……然而,请小朋友和我同声赞美!只有普天下母亲的爱,或隐或显,或出或没,不论你用斗量,用尺量,或是用心灵的度量衡来测量;我的母亲对于我,你的母亲对于怒,她的和他的母亲对于她和他;她们的爱是一般的长阔高深,分毫都不差减。

”(寄小读者.通讯十》)• 3.讴歌童真:• 4.赞美自然:• “冰心女士散文的清丽,文字的典雅,思想的纯洁,在中国好算是独一无二的作家了。

”• 艺术风格:委婉细腻的抒情风格。

• “满蕴着温柔,• 微带着忧愁,• 欲语又停留。

”• 文体特征:“冰心体”(小诗体)• 1.构思美:巧于构思,善于以对事物特定情态的描绘为触发点,借物、借景抒情;• 《往事.七》《寄小读者.通讯十七》• 2.意境美:“海葬图”、“何如脚儿赤着,发儿松松的挽着,躯壳用缟白的轻绡裹着,放在一个空明莹澈的水晶棺里,用纱灯和细乐,一叶扁舟,月白风清之夜,将这棺儿送到海上,在一片挽歌声中,轻轻的系下,葬在海波深处。

第七章 20年代散文教学目标:1、把握整个20年代散文的发展概况。

2、掌握重要作家如周作人、朱自清等人的创作。

3、把握鲁迅《野草》的创作特色。

教学重点:1、周作人的“闲话体”散文;2、朱自清的散文特色。

3、鲁迅《野草》的创作特色。

教学课时:4课时教学过程:第一节周作人、朱自清的散文(2课时)教学重点:周作人的“闲话体”艺术散文风格。

一、20年代散文概况:鲁迅在30年代曾经这样回顾:到了“五四”运动的时候,才又来了一个展开,散文小品的成功,几乎在小说戏曲之上。

朱自清则评价说:五四阶段散文创作的派别林立,“有种种的样式,种种的流派,表现着,批评着,解释着人生的各面。

迁流曼延,日新月异:有中国名士风,有外国绅士风,有隐士,有叛徒,在思想上是如此。

或描写,或讽刺,或委曲,或缜密,或劲健,或绮丽,或洗练,或流动,或含蓄,在表现上是如此。

”这时期产生了周作人、冰心、朱自清、郁达夫等现代散文四大家以及鲁迅、林语堂、徐志摩、梁遇春等诸多不同风致的散文名家。

到了三十年代则出现了何其芳的《画梦录》,四十年代又出现了张爱玲的《流言》,是现代散文家的队伍不断扩大。

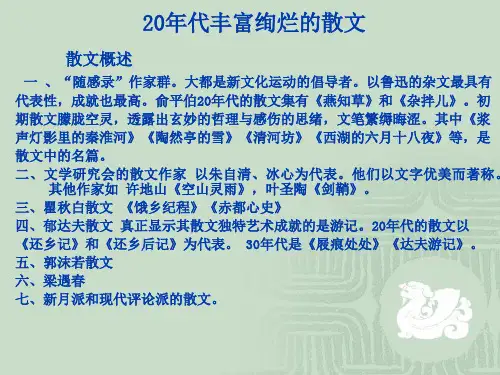

二、简介五四前期的《新青年》“随感录”散文。

(1) 1918年4月《新青年》第4卷4号开始设立“随感录”栏目,专门发表杂文。

此后有诸多报刊仿效开设同类栏目,使杂文承担了社会批评与文明批评的任务.成为最早显示白话文艺术特质的文体之一。

(2)《新青年》随感录特点:a、作者大都是新文化运动的先驱者,鲁迅是其中主要作家。

此外还有李大钊、陈独秀、刘半农、钱玄同、周作人等。

b:“随感录”杂文大都是论战批判色彩浓厚的急就章,必须联系当时特定的时代氛围来阅读。

周作人曾列举自己在《每周评论》上发表的文章,毫不留情地指出“它只是顽强地主张自己的意见,至多说得理圆,却没有什么余情”。

(3)《随感录》对后起的“语丝”派等散文诸流派产生深远的影响。

而《新青年》《语丝》分化后,在周作人麾下聚集的自由主义作家群,所谓言志指派散文流派,以后发展到《骆驼草》、《水星》、《论语》等,与前一派自是路向不同;不过,在五四初期大体上还是取同一创作立场的。

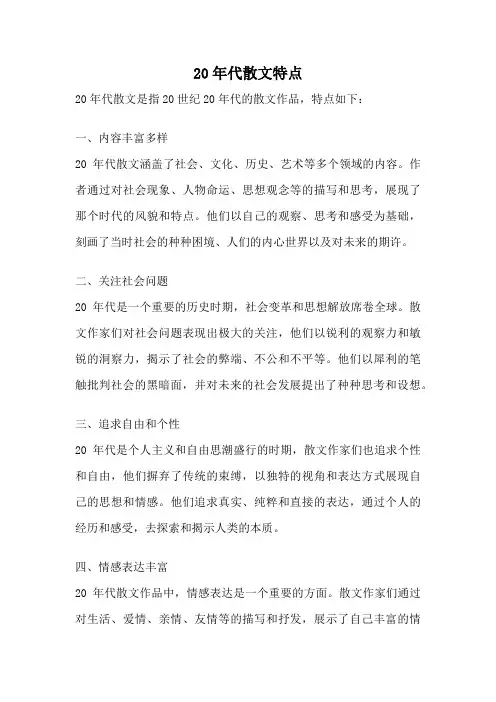

20年代散文特点20年代散文是指20世纪20年代的散文作品,特点如下:一、内容丰富多样20年代散文涵盖了社会、文化、历史、艺术等多个领域的内容。

作者通过对社会现象、人物命运、思想观念等的描写和思考,展现了那个时代的风貌和特点。

他们以自己的观察、思考和感受为基础,刻画了当时社会的种种困境、人们的内心世界以及对未来的期许。

二、关注社会问题20年代是一个重要的历史时期,社会变革和思想解放席卷全球。

散文作家们对社会问题表现出极大的关注,他们以锐利的观察力和敏锐的洞察力,揭示了社会的弊端、不公和不平等。

他们以犀利的笔触批判社会的黑暗面,并对未来的社会发展提出了种种思考和设想。

三、追求自由和个性20年代是个人主义和自由思潮盛行的时期,散文作家们也追求个性和自由,他们摒弃了传统的束缚,以独特的视角和表达方式展现自己的思想和情感。

他们追求真实、纯粹和直接的表达,通过个人的经历和感受,去探索和揭示人类的本质。

四、情感表达丰富20年代散文作品中,情感表达是一个重要的方面。

散文作家们通过对生活、爱情、亲情、友情等的描写和抒发,展示了自己丰富的情感世界。

他们用真挚的情感和细腻的笔触,打动读者的心灵,引发共鸣。

五、语言优美流畅20年代散文作品追求语言的美感和流畅度。

散文作家们注重句式的变化和修辞的运用,用丰富多样的词汇和形象的语言来表达思想和情感,使作品更富有艺术感和感染力。

他们追求用最简练的语言表达最深刻的意义,力求达到言简意赅的效果。

六、人文关怀20年代散文作品中,人文关怀是一个重要的主题。

散文作家们关注人类的命运和存在,对人类的智慧、勇气、善良等进行赞美和讴歌。

他们反思人类的局限和弱点,呼吁人们关注和关爱他人,共同构建一个更美好的世界。

20年代散文作品在描写社会风貌、关注社会问题、追求自由和个性、表达丰富情感、语言优美流畅以及人文关怀等方面都具有独特的特点。

这些作品以其独到的观察力和思考力,展现了那个时代的风貌和精神面貌,对后世的文学创作产生了深远的影响。

第五章 20年代的散文一、《新青年》“随感录”作家群与现代杂文1918年4月,《新青年》第4卷4号开始设立“随感录”栏目,专门发表杂文。

因为它能迅速及时地对各种实事问题、社会问题、思想文化问题,表示反响与抗争,形式短小精悍,自由活泼,因而既便于表述各种见解,又易于表现作者的个性,既能适应变动急剧的形势,又符合文学革命中主导的文艺思潮。

于是,应用者越来越多。

这就是以后被称为杂文和杂感的文体的由来。

以后有很多报刊仿效开设同类栏目,如《每周评论》,《新生活》,《新社会》,《民国日报》副刊《觉悟》等,都开辟了“随感录”专栏。

此外,还有不少进步报刊的“杂感”、“评坛”、“乱谈”等栏目也发表过很多杂文,各自拥有一批撰稿人,形成很有声势的杂文创作浪潮。

使得杂文在当时承担了社会批评与文明批评散文任务,使得杂文成为了最早显示白话文艺术特质的文体之一,对后来的“语丝”派也产生了影响。

《新青年》“随感录”中的一些文艺性的短论和杂文,为现代散文开辟了道路。

二、冰心、朱自清和文学研究会作家的散文(一)冰心的散文1、“冰心体”含义所谓“冰心体” 的散文,是以行云流水似的文字,说心中要说的话,倾诉自己的真情,满蕴着温柔,微带着忧愁,显示出清丽的风致。

而所谓“心中要说的话”,简言之即是“爱的哲学”,即宣扬自然爱、母爱、儿童爱。

作为新文学的探索者,冰心有很强的文体意识。

对于文体,冰心主张“白话文言化”“中文西文化”。

冰心把文言文,白话文,西文杂糅,融化在一起,显得轻柔,委婉而富有情致,适合新文学阅读的审美要求。

2、“冰心体”的特点(1)内容上宣扬“爱的哲学”和以“婉约的倾诉”为特点的情感表达方式。

(2)在文体方面主张“白话文言化”、“中文西文化”。

朱自清的散文(二)朱自清(1898-1948):20年代开始文学创作,早年主要写作新诗,后来转向散文创作。

朱自清的散文及其为人被看做是中国知识分子的正直清白的节操的表现。

···朱自清的散文是文人学者型的,他的散文结构缜密,脉络清晰,婉转曲折的思绪中保持着一种温柔敦厚的气氛,文字全用口语,清秀、朴素,精到,从而表现出现代散文的语言和文体之美。

20年代散文(一)《新青年》“随感录”作家群(主要是杂文创作)—短小精悍的社会文明批评。

最早显示白话文艺术特质的文体之一。

“化传统”。

1918年4月《新青年》设立“随感录”作家群:他们大都是新文化运动的先驱者。

论战批判色彩浓厚的急就章。

对于文化痼疾,社会时弊进行了有力的抨击。

对现实作敏锐的反应,体现“五四”的青春精神,又有鲜明的个人风格。

如:李大钊,陈独秀,刘半农,钱玄同,周作人等,以鲁迅的杂文最具代表性。

1927年《野草》的出版,标志着现代散文诗的成熟。

李大钊宣传鼓动性与散文诗的艺术结合。

《青春》《新纪元》陈独秀充满战斗意气,激烈畅达。

《偶像破坏论》《反抗舆论底勇气》钱玄同批评儒家思想,痛快淋漓的文字。

《随感录四十四、四十五》刘半农寓庄于谐,更有艺术性。

《奉答王敬轩先生》《作揖主义》鲁迅《新青年》主将,《语丝》派坛主,散文诗鼻祖这个作家群奠定了杂文在中国现代散文史上的地位,而且影响所及,自《新青年》到《莽原》《语丝》,直到30年代以后的《萌芽》《太白》《中流》,可以找出一条发展轨迹。

《新青年》《莽原》《语丝》(后分化出“言志派”—在周作人麾下聚集的自由主义作家群,以后发展到《骆驼草》《水星》《论语》等)(二)语丝文体(语丝派)语丝社是以1924年11月创刊于北京的《语丝》周刊而得名的,是五四以后出现的一个重要的作家群体。

这一群体不同于文学研究会和创造社,它没有严格的组织,只是一个由《语丝》周刊主要撰稿人形成的同仁团体,但其影响却能与文学研究会和创造社等社团相提并论,而且这个刊物坚持的时间很长。

《语丝》周刊从24年11月17日创刊,到1930年3月10日停刊,是极少数长寿刊物之一。

它先后由孙伏园、周作人、鲁迅、柔石、李小峰任主编,长期撰稿人主要有周作人、鲁迅、林语堂、钱玄同、川岛、章依萍、孙伏园、俞平伯、刘半农等,另外现代文学史上的一些重要作家如郁达夫、朱自清、胡适、徐志摩、沈从文等也经常在《语丝》上发表作品。

第七章散文“五四”时期散文的革故鼎新,如同其他文学样式一样,是相当自觉和彻底的。

散文自此成为一种独立的艺术形式,实现了从古代形态向现代形态的转变。

关于“五四”时期散文创作的状况,鲁迅在30年代曾经这样回顾:到“五四”运动的时候,才又来了一个展开,散文小品的成功,几乎在小说戏剧和诗歌之上。

这之中,自然含着挣扎和战斗,但因为常取法与英国的随笔(Essay),所以带一点幽默和雍容;写法也有漂亮和缜密的,这是为了对于旧文学的示威,在表示旧文学之自以为特长者,白话文学也并非做不到。

这种评价不只是鲁迅的观点,连晚清时期就已成名的小说家曾朴也说过,“新文学成绩第一是小品文字,含讽刺的,分析心理的,写自然的,往往着墨不多,而余韵曲包。

”可见对“五四”时期小品散文的成就是有公认的。

由于散文小品是属于更加个人化的创作,后来的文学史往往对“五四”时期散文成就的评价不够。

若要回顾这一段散文的创建与发展的盛况,最好借用朱自清在30年代所写的一段文字,他指出:“五四”阶段散文创作的派别林立,“有种种的样式,种种的流派,表现着,批评着,解释着人生的各面。

迁流曼延,日新月异;有中国名士风,有外国绅士风,有隐士,有叛徒,在思想上是如此。

或描写,或讽刺,或委屈,或缜密,或劲健,或绮丽,或洗练,或流动,或含蓄,在表现上是如此。

”总之,中国文学史上还从来未曾出现过散文创作的如此盛况。

“五四”时期散文创作数量之大,文体品种之丰,风格之绚烂多彩,名家之多,都是异常触目的。

这时期产生了鲁迅、周作人等散文大家以及冰心、朱自清、郁达夫、林语堂等诸多不同风致的散文名家。

散文创作的个性特征与时代特征的扩张,以及由此产生的散文内容、形式风格的独创性,无疑是新文学的重要收获。

“五四”时期散文格外发达,甚至成绩超出其他文体,原因在于这种文体比较自由。

因为相对容易掌握,写的人也就比较多,现代文学的第一代作家几乎全都涉足过这个领域,在这方面显身手。

也由于散文一般较简短,一有感触,即可成篇,适合于“五四”时期思想启蒙的需要,也有利于开展社会批评和文明批评。