第六章框架内力组合

- 格式:doc

- 大小:372.50 KB

- 文档页数:10

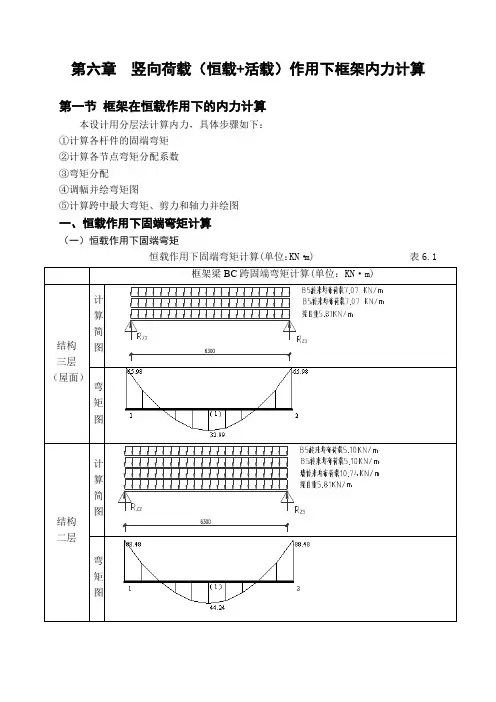

第六章竖向荷载(恒载+活载)作用下框架内力计算第一节框架在恒载作用下的内力计算本设计用分层法计算内力,具体步骤如下:①计算各杆件的固端弯矩②计算各节点弯矩分配系数③弯矩分配④调幅并绘弯矩图⑤计算跨中最大弯矩、剪力和轴力并绘图一、恒载作用下固端弯矩计算(一)恒载作用下固端弯矩恒载作用下固端弯矩计算(单位:KN·m) 表6.1弯矩图恒载作用下梁固端弯矩计算统计表6.2(二)计算各节点弯矩分配系数用分层法计算竖向荷载,假定结构无侧移,计算时采用力矩分配法,其计算要点是:①计算各层梁上竖向荷载值和梁的固端弯矩。

②将框架分层,各层梁跨度及柱高与原结构相同,柱端假定为固端。

③计算梁、柱线刚度。

对于柱,假定分层后中间各层柱柱端固定与实际不符,因而,除底层外,上层柱各层线刚度均乘以0.9修正。

有现浇楼面的梁,宜考虑楼板的作用。

每侧可取板厚的6倍作为楼板的有效作用宽度。

设计中,可近似按下式计算梁的截面惯性矩:一边有楼板:I=1.5Ir两边有楼板:I=2.0Ir④计算和确定梁、柱弯矩分配系数和传递系数。

按修正后的刚度计算各结点周围杆件的杆端分配系数。

所有上层柱的传递系数取1/3,底层柱的传递系数取1/2。

⑤按力矩分配法计算单层梁、柱弯矩。

⑥将分层计算得到的、但属于同一层柱的柱端弯矩叠加得到柱的弯矩。

(1)计算梁、柱相对线刚度图6.1 修正后梁柱相对线刚度(2)计算弯矩分配系数结构三层=5.37÷(5.37+1.18)=0.820①梁μB3C3μ=5.37÷(5.37+3.52+1.18)=0.533C3B3=3.52÷(5.37+3.52+1.18)=0.350μC3D3=3.52÷(3.52+1.18)=0.749μD3C3=1.18÷(5.37+1.18)=0.180②柱μB3B2=1.18÷(5.37+3.52+1.18)=0.117μC3C2=1.18÷(3.52+1.18)=0.251μD3D2结构二层①梁μ=5.37÷(1.18+1.18+5.37)=0.695B2C2=5.37÷(1.18+1.18+5.37+3.52)=0.477μC2B2μ=3.52÷(1.18+1.18+5.37+3.52)=0.313 C2D2=3.52÷(1.18+1.18+3.52)=0.5986 μD2C2=1.18÷(1.18+1.18+5.37)=0.1525②柱μB2B3μ=1.18÷(1.18+1.18+5.37)=0.1525B2B1=1.18÷(1.18+1.18+5.37+3.52)=0.105 μC2C3μ=1.18÷(1.18+1.18+5.37+3.52)=0.105 C2C1=1.18÷(1.18+1.18+3.52)=0.2007 μD2D3μ=1.18÷(1.18+1.18+3.52)=0.2007D2D1结构一层=5.37÷(1.18+1+5.37)=0.711①梁μB1C1=5.37÷(1.18+1+5.37+3.52)=0.485 μC1B1=3.52÷(1.18+1+5.37+3.52)=0.318 μC1D1=3.52÷(1.18+1+3.52)=0.618μD1C1=1.18÷(1.18+1+5.37)=0.156②柱μB1B2=1÷(1.18+1+5.37)=0.133μB1B0=1.18÷(1.18+1+5.37+3.52)=0.107μC1C2=1÷(1.18+1+5.37+3.52)=0.090μC1C0μ=1.18÷(1.18+1+3.52)=0.207D1D2μ=1÷(1.18+1+3.52)=0.175D1D0(三)分层法算恒载作用下弯矩恒载作用下结构三层弯矩分配表6.3B C D上柱偏心弯矩分配系数0固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次分配14.650 -13.883 226.915 20.861 -251.346 84.509 -112.810 二次分配14.512 -14.512 228.818 21.278 -250.096 105.707 -105.707恒载作用下结构二层弯矩分配表6.40.768 12.717 -28.301↑↑↑B C D偏心弯矩分配系数固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次分配 6.931 4.431 -4.607 308.811 46.295 47.232 -385.113 169.804 -113.072 -92.837二次分配 5.901 3.401 -9.302 300.595 44.486 45.423 -390.504 191.416 -105.826 -85.591恒载作用下结构一层弯矩分配表6.52.127 9.081 -7.935↑↑↑B C D偏心弯矩分配系数固端弯矩分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递分配传递合计一次二次7.030 5.338 -12.368 267.469 35.352 22.097 -324.919 357.349 -46.247 -15.172 -295.930图6.2 弯矩再分配后恒载作用下弯矩图(KN·m)(四)框架梁弯矩塑性调幅为了减少钢筋混凝土框架梁支座处的配筋数量,在竖向荷载作用下可以考虑竖向内力重分布,主要是降低支座负弯矩,以减小支座处的配筋,跨中则应相应增大弯矩。

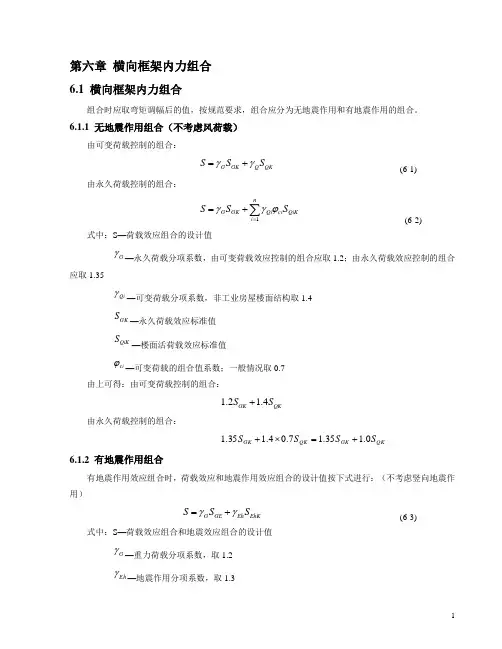

第六章 横向框架内力组合6.1 横向框架内力组合组合时应取弯矩调幅后的值,按规范要求,组合应分为无地震作用和有地震作用的组合。

6.1.1 无地震作用组合(不考虑风荷载)由可变荷载控制的组合:QK Q GK G S S S γγ+= (6-1)由永久荷载控制的组合: ∑=+=n i QiKci Qi GK G S S S 1ϕγγ (6-2)式中:S —荷载效应组合的设计值G γ—永久荷载分项系数,由可变荷载效应控制的组合应取1.2;由永久荷载效应控制的组合应取1.35Qi γ—可变荷载分项系数,非工业房屋楼面结构取1.4GK S —永久荷载效应标准值Q i K S —楼面活荷载效应标准值 ci ϕ—可变荷载的组合值系数;一般情况取0.7由上可得:由可变荷载控制的组合:QK GK S S 4.12.1+ 由永久荷载控制的组合:QK GK QK GK S S S S 0.135.17.04.135.1+=⨯+6.1.2 有地震作用组合有地震作用效应组合时,荷载效应和地震作用效应组合的设计值按下式进行:(不考虑竖向地震作用)EhK Eh GE G S S S γγ+= (6-3) 式中:S —荷载效应组合和地震效应组合的设计值G γ—重力荷载分项系数,取1.2 Eh γ—地震作用分项系数,取1.3GE S —重力荷载代表值,应为(恒载+0.5×活载)作用下的荷载效应值 E h K S —水平地震作用标准值,尚应乘以相应的增大系数或调整系数 结构构件承载力设计值:S R RE ⋅=γ (6-4) 式中:RE γ—承载力抗震调整系数表6.1 RE γ取值表柱左侧受拉为正,右侧受拉为负。

6.2 横向框架梁、柱内力组合表。

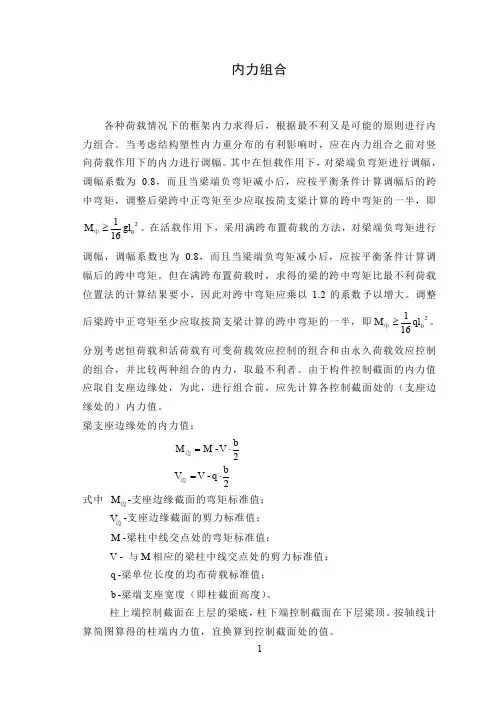

内力组合各种荷载情况下的框架内力求得后,根据最不利又是可能的原则进行内力组合。

当考虑结构塑性内力重分布的有利影响时,应在内力组合之前对竖向荷载作用下的内力进行调幅。

其中在恒载作用下,对梁端负弯矩进行调幅,调幅系数为0.8,而且当梁端负弯矩减小后,应按平衡条件计算调幅后的跨中弯矩,调整后梁跨中正弯矩至少应取按简支梁计算的跨中弯矩的一半,即20161gl M ≥中。

在活载作用下,采用满跨布置荷载的方法,对梁端负弯矩进行调幅,调幅系数也为0.8,而且当梁端负弯矩减小后,应按平衡条件计算调幅后的跨中弯矩。

但在满跨布置荷载时,求得的梁的跨中弯矩比最不利荷载位置法的计算结果要小,因此对跨中弯矩应乘以1.2的系数予以增大。

调整后梁跨中正弯矩至少应取按简支梁计算的跨中弯矩的一半,即20161ql M ≥中。

分别考虑恒荷载和活荷载有可变荷载效应控制的组合和由永久荷载效应控制的组合,并比较两种组合的内力,取最不利者。

由于构件控制截面的内力值应取自支座边缘处,为此,进行组合前,应先计算各控制截面处的(支座边缘处的)内力值。

梁支座边缘处的内力值:2-2b -b q V V V M M ⋅=⋅=边边式中 边M -支座边缘截面的弯矩标准值; 边V -支座边缘截面的剪力标准值; M -梁柱中线交点处的弯矩标准值;V - 与M 相应的梁柱中线交点处的剪力标准值; q -梁单位长度的均布荷载标准值; b -梁端支座宽度(即柱截面高度)。

柱上端控制截面在上层的梁底,柱下端控制截面在下层梁顶。

按轴线计算简图算得的柱端内力值,宜换算到控制截面处的值。

23表 3 梁控制截面弯矩和剪力值表 4框架梁的内力组合表78910表 5 框架柱的内力组合表表 6 梁端剪力设计值调整。

附录2 内力组合表附录2.1 框架梁的内力组合表层次截面内力S GK S QKS EK S EK组合一组合二组合三组合四组合五组合六组合七组合八组合九组合十组合十一组合十二组合十三剪力调整左风右风左震右震一层AM -92.23-24.57(-24.74)43.80 -27.30 160.80 -171.40 -145.06 -49.35 -148.89 -86.43 -176.02 -111.79 -171.51 -30.91 -130.45 62.65 -261.25 78.34 -245.56144.04 V94.1024.4(24.4)-10.40 6.50 -38.30 40.90 147.08 98.36 122.02 130.56 151.85 142.21 156.41 79.54 103.20 66.10 153.62 48.03 135.55跨中M120.4835.52(35.64)2.65 -1.65 9.50 -10.10 194.30 148.29 142.27 192.67 187.25 199.68 196.07 124.19 118.17 133.73 114.62 112.99 93.88B左M-110.84-31.03(-30.77)-38.50 24.00 -141.80 151.20 -176.44 -186.91 -99.41 -220.61 -141.86 -212.38 -159.88 -164.74 -77.24 -251.86 33.82 -232.92 52.75 V99.6026.3(26.2)-10.40 6.50 -38.30 40.90 156.34 104.96 128.62 139.55 160.85 151.50 165.69 85.04 108.70 72.63 160.15 53.47 140.99B右M-20.91-5.78(-5.36)21.10 -13.20 77.50 -82.90 -33.18 4.45 -43.57 -5.79 -49.01 -16.17 -44.98 8.63 -39.39 54.33 -102.06 57.87 -98.52121.80 V23.905.8(4.7)-18.90 11.50 -69.40 74.30 36.80 2.22 44.78 12.17 50.48 22.07 47.61 -2.56 40.00 -49.91 108.88 -54.37 104.41跨中M 1.20-0.36(-1.08)-2.60 1.65 -9.45 10.15 0.94 -2.20 3.75 -2.29 3.07 -0.92 2.65 -2.44 3.51 -8.62 10.49 -8.72 10.39CM-0.17-0.255(-0.77)-26.30 16.50 -96.40 103.20 -0.56 -37.02 22.90 -33.66 20.26 -22.57 13.38 -36.99 22.93 -93.80 100.81 -93.83 100.78 V 3.700.1(1.1)-18.90 11.50 -69.40 74.30 4.58 -22.02 20.54 -19.25 19.06 -10.78 14.75 -22.76 19.80 -72.35 86.44 -73.07 85.71二层AM-89.17-24.31(-24.99)31.50 -19.70 137.20 -142.80 -141.03 -62.90 -134.58 -97.94 -162.45 -117.74 -160.74 -45.07 -116.75 42.28 -230.72 57.53 -215.48110.30 V93.8024.4(24.4)-7.60 4.70 -32.90 34.30 146.72 101.92 119.14 133.73 149.23 144.16 154.49 83.16 100.38 71.77 146.02 53.75 128.00跨中M123.6036(35.28)1.55 -1.00 7.10 -7.35 198.72 150.49 146.92 195.63 192.42 203.44 201.30 125.77 122.20 134.04 119.95 112.85 98.76B左M-109.57-30.77(-31.03)-28.40 17.70 -123.00 128.10 -174.56 -171.24 -106.70 -206.03 -147.95 -201.92 -163.20 -149.33 -84.79 -232.49 12.33 -213.73 31.09 V99.9026.3(26.2)-7.60 4.70 -32.90 34.30 156.70 109.24 126.46 143.44 158.94 154.26 164.59 89.26 106.48 78.91 153.16 59.70 133.95B右M-22.95-6.035(-5.19)15.20 -9.50 66.10 -68.90 -35.99 -6.26 -40.84 -15.99 -47.11 -24.13 -44.88 -1.67 -36.25 41.46 -90.17 45.29 -86.33101.40 V25.60 6(4.6) -13.40 8.30 -58.40 60.90 39.12 11.96 42.34 21.40 48.74 29.18 47.41 6.84 37.22 -5.95 95.75 -40.82 91.01跨中M 2.28-0.48(-0.96)-1.60 1.00 -7.05 7.35 2.06 0.50 4.14 0.12 3.39 1.26 3.45 0.04 3.68 -5.25 8.79 -5.52 8.52CM-1.190.34(0.68)-18.40 11.50 -80.20 83.60 -0.95 -27.19 14.67 -24.18 13.49 -16.73 8.39 -26.95 14.91 -78.96 80.75 -78.83 80.87 V 2.00 0.3 (1) -13.40 8.30 -58.40 60.90 2.82 -16.36 14.02 -14.11 13.24 -8.26 9.97 -16.76 13.62 -61.98 69.84 -62.41 69.42注:表中组合一到组合十三的荷载组合式子以及剪力的调整见计算书的4.6.2节()中的数值为雪荷载作用下的内力;弯矩M的单位为kN·m,剪力V的单位为kN。

内力组合计算范文

内力组合是指将多种不同属性的内力合并起来,形成更加强大的内力

体系。

内力组合可以增加内力的威力和效果,使修炼者在战斗中更具优势。

下面将详细介绍内力组合的计算方法。

首先,需要了解不同内力属性的种类和效果。

常见的内力属性包括攻

击性内力、防御性内力、治疗性内力等。

攻击性内力可以增加攻击力和伤害,使技能和招式更具杀伤力;防御性内力可以增加防御力和耐久度,提

升修炼者的生存能力;治疗性内力可以恢复生命值和内力值,帮助修炼者

更好地维持战斗状态。

然后,需要确定内力组合的比例和配比。

根据修炼者的个人特点和需求,可以根据不同属性的内力进行调整。

例如,攻击型修炼者可以将攻击

性内力的比例设定为50%,防御性内力为30%,治疗性内力为20%;而防

御型修炼者可以将防御性内力的比例提高,达到60%,攻击性内力为20%,治疗性内力为20%。

总结起来,计算内力组合的步骤包括确定内力属性种类和效果、确定

内力组合比例和配比、计算各种属性内力的数值、将各种属性内力的数值

乘以对应的比例,并相加得到最终的内力组合数值。

通过合理的内力组合

计算,修炼者可以根据自己的需求和特点打造出更加强大和适应的内力体系。

`

3.6内力组合

3.6.1概述

各种荷载情况上的框架内力求得后,根据最不利又是可能的原则进行内力组合。

当考虑结构塑性内力重分布的有利影响时,应在内力组合之前对竖向荷载作用下的内力进行调幅。

由于构件控制截面的内力值应取自支座边缘处,为此,进行组合前。

应先计算各控制截面的内力值。

梁支座边缘处的内力值按式:M

边=M−V×b

2

, V

边

=M−q×b

2

计算;

柱上端控制截面在上层梁底,柱下端控制截面在下层的梁顶。

按轴线计算简图算得的柱端内力值,宜换算成控制截面处的值。

为了简化起见,也可采用轴线处内力值。

这样算得的钢筋用量比需要的钢筋略微多一点。

具体的控制截面数据与计算在上一环节已经完成。

3.6.2框架内力组合考虑的类型

框架各层梁控制截面的内力组合考虑4种组合。

取各种组合的最大值(绝对值)作该截面的设计内力:

1.2S Gk+1.4S Qk;

1.2S Gk+1.4S Wk;

1.2S Gk+0.9×(1.4S Qk+1.4S W k);

1.35S Gk+0.7×1.4S Qk

1.2S Gk、1.4S Qk、1.4S W k——分表表示恒荷载、活荷载、风荷载作用下的内力值

3.6.3框架梁、柱控制截面内力值以及内力组合计算表

` 柱的内力组合:。

框架内力组合

一. 框架梁内力组合见横向框架KJ-2内力组合表

对于框架梁,在水平荷载和竖向荷载的共同作用下,其剪力沿梁轴线呈线性变化,因此,除取梁的两端为控制截面外,还应在跨间取最大正弯矩的截面为控制截面。

对于框架梁的最不利内力组合有: 对梁端截面:m ax

M +、

m ax

M

-、

m ax

V

对梁跨间截面:m ax M +、

m ax

M

-

荷载规范3.2.5基本组合的荷载分项系数,应按下列规定采用: 1.永久荷载的分项系数:

(1) 当其效应对结构不利时,

对由可变荷载效应控制的组合,应取1.2; 对由永久荷载效应控制的组合,应取1.35.

(2) 当其效应对结构有利时,

一般情况下应取1.0;

对结构倾覆、滑移和漂浮验算,应取0.9 2.可变荷载的分项系数 一般情况下应取1.4

对标准值大于4KN/m 2

的工业房屋楼面结构的活荷载应取1.3

抗震规范5.4.1结构构件的地震作用效应和其它荷载效应的基本组合,应按下式计算:S=W K W

W

EVK

EV

EhK

EH

GE G

S S

S

S γ

ψ

γ

γ

γ

+++

式中S ——结构构件内力组合的设计值,包括组合的弯矩、轴向力和剪力设计值; G γ——重力荷载分项系数,一般情况应采用1.2,当重力荷载效应对构件

承载能力有利是,不应大于1.0;

Eh

γ

、Ev γ——分别为水平、竖向地震作用分项系数,应按表1采用;

w γ——风荷载分项系数,应采用1.4;

GE

S ——重力荷载代表值的效应,有吊车时,尚应包括悬吊物重力标准值的效应; EhK S ——水平地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数; EvK S ——竖向地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数; wK

S ——风荷载标准值的效应;

w ψ——风荷载组合值系数,一般结构取0.0,风荷载起控制作用的高层建筑

应采用0.2

表1 水平、竖向地震作用分项系数表

抗震规范5.4.2 结构构件的截面抗震验算,应采用下列设计表达式: S ≤RE R γ/ 式中 RE γ——承载力抗震调整系数,除另有规定外,应按表

2采用;

R ——结构构件承载力设计值。

表2 承载力抗震调整系数 则此工程的组合式分别为:

1.2S GK +1.4S QK ;

1.35S GK +1.4×0.7S QK ;

1.2(S GK +0.5S QK )+1.3S EK ; 注:红色部分及重力荷载代表值

另外计算梁支座弯矩时组合中需用活载满跨的情况,梁跨中弯矩需用活载最不利布置的情况。

梁端弯矩需乘以0.8调幅系数,体现了“强柱弱梁”的原则。

同时应注意,梁截面设计时所采用的跨中弯矩设计值不应小于按简支梁计算的跨中弯矩设计值的一半。

抗震规范6.2.4 一、二、三级框架梁和抗震墙的连梁,其梁端截面组合的剪力设计值应按下式调整:

Gb

n r

b l b

vb V l M M

V ++=/)(η (6.2.4-1)

式中 V ——梁端截面组合的剪力设计值;

n

l ——梁的净跨;

Gb

V ——梁在重力荷载代表值作用下,按简支梁分析的梁端截面剪计

值;

l b

M

r b

M

——分别为梁左右端截面反时针或顺时针方向组合的弯矩设计值,一级框架两端弯矩均为负弯矩时,绝对值较小的弯矩应取零;

vb η——梁端剪力增大系数,一级取1.3,二级取1.2,三级取1.1。

重力荷载代表值作用下梁端剪力Gb V 的计算:

梁在重力荷载代表值作用下按简支梁分析的梁端截面剪力设计值

Gb

V ——(恒载+0.5倍的活荷载)作用下的剪力乘以1.2的放大系数

二、框架柱内力组合见柱弯矩和轴力组合表

对于框架柱,由于其弯矩、轴力和剪力沿柱高为线性变化,因此可取各柱的上、下端截面为控制截面。

对于框架柱的最不利内力组合有:

对柱端截面:m ax M ±及相应的N 、V ;

m ax N 及相应的M 、V ;

min

N 及相应的M 、V (对于柱子一般采用对称配筋,m ax M ±只

需取m ax M )

按抗震规范有如下调整:

6.6.2 三级框架的梁柱节点处,除框架顶层和柱轴压比小于0.15者及框支梁与框支柱的节点外,柱端组合的弯矩设计值应符合下列要求:

∑∑=b C C

M M

η,1.1=c η

式中 ∑C M ——节点上下柱端截面顺时针或反时针方向组合的弯矩设计值之和,上下柱端的弯矩设计值,可按弹性分析分配。

∑

b

M

——节点左右梁端截面反时针或顺时针方向组合的弯矩设计值

之和

6.2.3 三级框架结构的底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应乘以增大系数1.15。

底层柱纵向钢筋宜按上下端的不利情况配置。

6.2.5 三级框架柱和框支柱组合的剪力设计值应按下式调整:

n c

t

c

b v

c H M

M

V /)(+=η,11.=vc η

式中 V ——柱端截面组合的剪力设计值。

n H ——柱的净高。

c

t

c

b M

M

——分别为柱的上下端顺时针或反时针方向组合的弯矩设计

值,应符合本节第6.2.2、6.2.3条的规定。

vc η——柱剪力增大系数,三级取1.1。

6.2.6 三级框架的角柱,经上述规范调整后的组合弯矩设计值、剪力设计值尚

应乘以不小于1.10的增大系数。

一层框架梁内力组合(静力组合)

二层框架梁内力组合(静力组合)

三层框架梁内力组合(静力组合)

四层框架梁内力组合(静力组合)

五层框架梁内力组合(静力组合)

6

7

KJ-2柱内力组合--------A柱

8

9

10。