内力组合

- 格式:doc

- 大小:367.00 KB

- 文档页数:10

第4章内力分析与内力组合结构设计时,需要计算各单项作用下的结构内力,然后根据《建筑结构荷载规范》 GB 50009 2012和《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010有关条款进行各种内力组合,组合结果作为结构配筋的依据。

多层框架结构在竖向荷载作用下的手算方法通常采用分层法或弯矩二次分配法,水平荷载作用下采用反弯点法或D值法。

本章介绍上述结构内力计算方法以及结构在无地震作用和有地震作用下的内力组合方式。

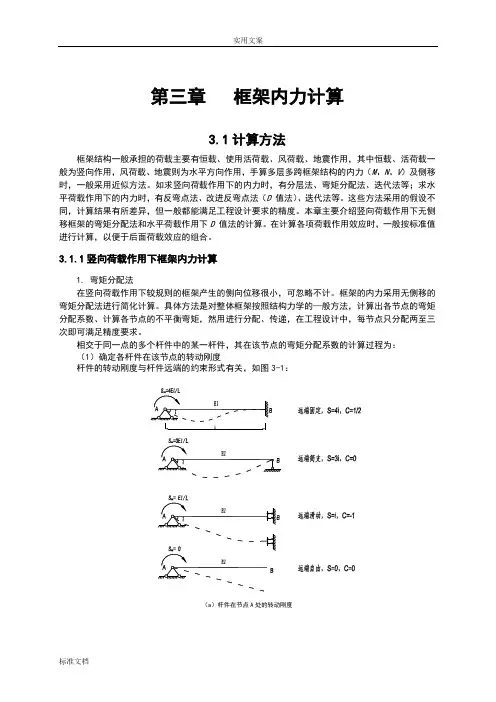

4. 1 竖向荷载作用下内力分析4.1.1 分层法1.基本假定在竖向荷载作用下的框架近似作为无侧移框架进行分析。

根据弯短传递的特点,当某层框架梁作用竖向荷载时,假定竖向荷载只在该层梁及相邻柱产生弯矩和剪力,而在其他楼层梁和隔层的框架柱不产生弯矩和剪力。

2.计算方法(1)叠加原理计算方法按照叠加原理,多层多跨框架在多层竖向荷载同时作用下的内力,可以看成是各层竖向荷载单独作用下内力的叠加,见图4-1 (a)。

又根据分层法所作的假定,可将各层框架梁及与其相连的框架柱作为一个独立的计算单元,柱远端按固定端考虑,图4-1 (b)。

先分别采用弯矩分配法计算独立计算单元在各自竖向荷载作用下的内力,然后叠加得到多层竖向荷载共同作用下的多层框架内力。

各独立计算单元竖向荷载作用下计算得到的梁端弯矩即为其最终弯矩,而每一层柱的最终弯矩由相邻独立计算单元对应柱的弯矩叠加得到。

(2)计算误差的修正由于各独立计算单元柱的远端按固定端考虑,这与实际框架节点的弹性连接情况不吻合,因此在计算中采用下列措施进行修正:除底层外其他各层柱的线刚度均乘以折减系数0.9;除底层柱外,其他各层柱的弯矩传递系数由1/2改为1/3;底层柱线刚度和弯短传递系数保持不变。

(3)不平衡弯矩的处理方法由于每一层柱均是由相邻上下独立计算单元对应柱的弯矩叠加得到,因此除顶层外各节点肯定存在不平衡弯矩。

节点处不平衡弯矩较大的可再分配一次,但不再传递。

根据弯矩计算结果,竖向荷载作用下梁的跨中弯矩、梁端剪力及柱的轴力由静力平衡条件得到。

7 内力组合及内力调整7.1内力组合各种荷载情况下的框架内力求得后,根据最不利又是可能的原则进行内力组合。

当考虑结构塑性内力重分布的有利影响时,应在内力组合之前对竖向荷载作用下的内力进行增幅。

分别考虑恒荷载和活荷载由可变荷载效应控制的组合和由永久荷载效应控制的组合,并比较两种组合的内力,取最不利者。

由于构件控制截面的内力值应取自支座边缘处,为此,进行组合前,应先计算各控制截面处的(支座边缘处的)内力值。

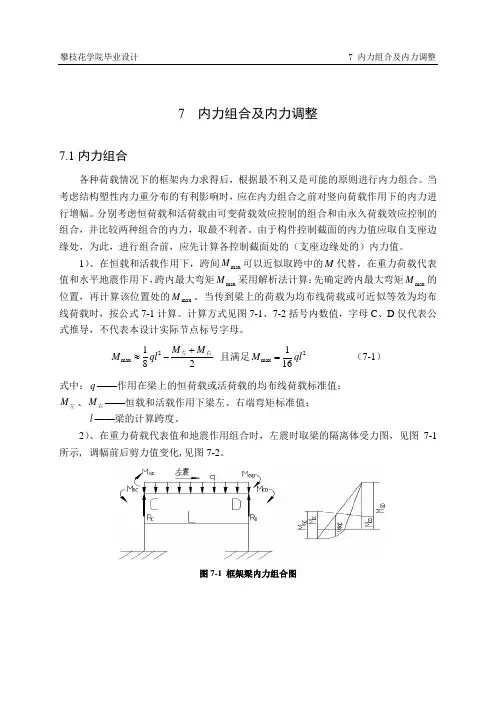

1)、在恒载和活载作用下,跨间max M 可以近似取跨中的M 代替,在重力荷载代表值和水平地震作用下,跨内最大弯矩max M 采用解析法计算:先确定跨内最大弯矩max M 的位置,再计算该位置处的max M 。

当传到梁上的荷载为均布线荷载或可近似等效为均布线荷载时,按公式7-1计算。

计算方式见图7-1、7-2括号内数值,字母C 、D 仅代表公式推导,不代表本设计实际节点标号字母。

2max182M M M ql +≈-右左 且满足2max 116M ql = (7-1) 式中:q ——作用在梁上的恒荷载或活荷载的均布线荷载标准值;M 左、M 右——恒载和活载作用下梁左、右端弯矩标准值;l ——梁的计算跨度。

2)、在重力荷载代表值和地震作用组合时,左震时取梁的隔离体受力图,见图7-1所示, 调幅前后剪力值变化,见图7-2。

图7-1 框架梁内力组合图图7-2 调幅前后剪力值变化图中:GC M 、GD M ——重力荷载作用下梁端的弯矩; EC M 、CD M ——水平地震作用下梁端的弯矩C R 、D R ——竖向荷载与地震荷载共同作用下梁端支座反力。

左端梁支座反力:()C 1=2GD GC EC ED ql R M M M M l--++;由0M ddx=,可求得跨间max M 的位置为:1C /X R q = ; 将1X 代入任一截面x 处的弯矩表达式,可得跨间最大弯矩为: 弯矩最大点位置距左端的距离为1X ,1=/E X R q ;()101X ≤≤; 最大组合弯矩值:2max 1/2GE EF M qX M M =-+;当10X <或11X >时,表示最大弯矩发生在支座处,取1=0X 或1=X l ,最大弯矩组合设计值的计算式为:2max C 11/2GE EF M R X qX M M =--+; 右震作用时,上式中的GE M 、EF M 应该反号。

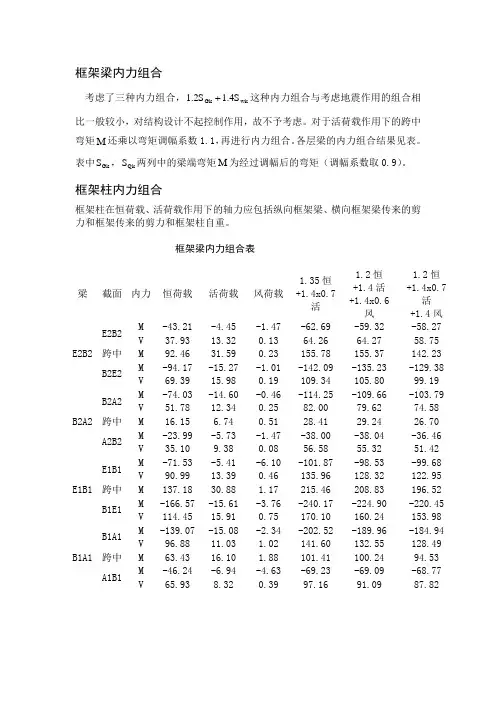

框架梁内力组合考虑了三种内力组合,wk Gk 4S .12S .1 这种内力组合与考虑地震作用的组合相比一般较小,对结构设计不起控制作用,故不予考虑。

对于活荷载作用下的跨中弯矩M 还乘以弯矩调幅系数1.1,再进行内力组合。

各层梁的内力组合结果见表。

表中Gk S ,Qk S 两列中的梁端弯矩M 为经过调幅后的弯矩(调幅系数取0.9)。

框架柱内力组合框架柱在恒荷载、活荷载作用下的轴力应包括纵向框架梁、横向框架梁传来的剪力和框架传来的剪力和框架柱自重。

框架梁内力组合表梁 截面 内力 恒荷载 活荷载 风荷载 1.35恒+1.4x0.7活1.2恒 +1.4活 +1.4x0.6风 1.2恒+1.4x0.7活+1.4风E2B2 E2B2M -43.21 -4.45 -1.47 -62.69 -59.32 -58.27V 37.93 13.32 0.13 64.26 64.27 58.75跨中 M 92.46 31.59 0.23 155.78 155.37 142.23B2E2M -94.17 -15.27 -1.01 -142.09 -135.23 -129.38V 69.39 15.98 0.19 109.34 105.80 99.19 B2A2 B2A2M -74.03 -14.60 -0.46 -114.25 -109.66 -103.79V 51.78 12.34 0.25 82.00 79.62 74.58跨中 M 16.15 6.74 0.51 28.41 29.24 26.70A2B2M -23.99 -5.73 -1.47 -38.00 -38.04 -36.46V 35.10 9.38 0.08 56.58 55.32 51.42 E1B1 E1B1M -71.53 -5.41 -6.10 -101.87 -98.53 -99.68V 90.99 13.39 0.46 135.96 128.32 122.95跨中 M 137.18 30.88 1.17 215.46 208.83 196.52B1E1M -166.57 -15.61 -3.76 -240.17 -224.90 -220.45V 114.45 15.91 0.75 170.10 160.24 153.98 B1A1 B1A1M -139.07 -15.08 -2.34 -202.52 -189.96 -184.94V 96.88 11.03 1.02 141.60 132.55 128.49跨中 M 63.43 16.10 1.88 101.41 100.24 94.53A1B1M -46.24 -6.94 -4.63 -69.23 -69.09 -68.77V 65.93 8.32 0.39 97.16 91.09 87.82框架柱内力组合表柱截面 内力 恒荷载 活荷载 风荷载 1.35恒+1.4x0.7活 1.2恒+1.4活+1.4x0.6风 1.2恒+1.4x0.7活+1.4风E2E1上M 43.21 4.45 1.47 62.69 59.32 58.27 N 59.19 13.32 0.13 92.96 89.79 84.26 下 M 48.68 3.74 1.47 69.38 64.89 64.14 N 59.19 13.32 0.13 92.96 89.79 84.26 E1E0上M 22.86 1.67 4.63 32.50 33.66 35.55 N 190.57 26.71 0.59 283.45 266.57 255.69 下 M 11.43 0.84 9.26 16.25 22.67 27.50 N 190.57 26.71 0.59 283.45 266.57 255.69 B2B1上M 20.13 0.66 1.47 27.82 26.31 26.86 N 146.63 28.32 0.43 225.70 215.97 204.31 下 M 18.90 0.38 1.47 25.89 24.45 25.11 N 146.63 28.32 0.43 225.70 215.97 204.31 B1B0上M 8.60 0.15 4.63 11.76 14.42 16.95 N 384.78 55.26 2.20 573.61 540.95 518.97 下 M 4.30 0.08 9.26 5.88 13.05 18.20 N 384.78 55.26 2.20 573.61 540.95 518.97 A2A1上M 23.99 5.73 1.47 38.00 38.04 36.46 N 56.38 9.38 0.08 85.31 80.86 76.96 下 M 31.86 5.15 1.47 48.06 46.68 45.34 N 56.38 9.38 0.08 85.31 80.86 76.96 A1A0上M 14.35 1.77 4.63 21.11 23.59 25.44 N 162.86 17.70 0.47 237.21 220.61 213.44 下M 7.18 0.09 9.26 9.78 16.52 21.67 N162.86 17.70 0.47 237.21 220.61 213.44截面设计1框架梁配筋计算21c C 30,H R B335α=1.0,f =14.3N /m m ,混凝土钢筋级,22t y f =1.43N/mm ,f =300N/mm ,ξ=0.550由于计算过程较复杂,在框架梁截面设计时,一般近似将框架梁视为矩形.E2B2梁 bxh=250x650(1)跨中正截面m ax 155.78.M K N m =062221040,65040610155.78100.117N /m m ,1.014.3250610s s s c f m m h h m m Mf b h αααα'==-=-=⨯===⨯⨯⨯10.1250.550bξξ=-=<=2s 1010.12514.3250610A /909300c f y f b h f m mξα'⨯⨯⨯⨯===验算适用条件:9090.59%0.2%250610s oA b h ρ===>⨯⨯满足要求。

7 内力组合及内力调整7.1内力组合各种荷载情况下的框架内力求得后,根据最不利又是可能的原则进行内力组合。

当考虑结构塑性内力重分布的有利影响时,应在内力组合之前对竖向荷载作用下的内力进行增幅。

分别考虑恒荷载和活荷载由可变荷载效应控制的组合和由永久荷载效应控制的组合,并比较两种组合的内力,取最不利者。

由于构件控制截面的内力值应取自支座边缘处,为此,进行组合前,应先计算各控制截面处的(支座边缘处的)内力值。

1)、在恒载和活载作用下,跨间max M 可以近似取跨中的M 代替,在重力荷载代表值和水平地震作用下,跨内最大弯矩max M 采用解析法计算:先确定跨内最大弯矩max M 的位置,再计算该位置处的max M 。

当传到梁上的荷载为均布线荷载或可近似等效为均布线荷载时,按公式7-1计算。

计算方式见图7-1、7-2括号内数值,字母C 、D 仅代表公式推导,不代表本设计实际节点标号字母。

2max182M M M ql +≈-右左 且满足2max 116M ql = (7-1) 式中:q ——作用在梁上的恒荷载或活荷载的均布线荷载标准值;M 左、M 右——恒载和活载作用下梁左、右端弯矩标准值;l ——梁的计算跨度。

2)、在重力荷载代表值和地震作用组合时,左震时取梁的隔离体受力图,见图7-1所示, 调幅前后剪力值变化,见图7-2。

图7-1 框架梁内力组合图图7-2 调幅前后剪力值变化图中:GC M 、GD M ——重力荷载作用下梁端的弯矩; EC M 、CD M ——水平地震作用下梁端的弯矩C R 、D R ——竖向荷载与地震荷载共同作用下梁端支座反力。

左端梁支座反力:()C 1=2GD GC EC ED ql R M M M M l--++;由0M ddx=,可求得跨间max M 的位置为:1C /X R q = ; 将1X 代入任一截面x 处的弯矩表达式,可得跨间最大弯矩为: 弯矩最大点位置距左端的距离为1X ,1=/E X R q ;()101X ≤≤; 最大组合弯矩值:2max 1/2GE EF M qX M M =-+;当10X <或11X >时,表示最大弯矩发生在支座处,取1=0X 或1=X l ,最大弯矩组合设计值的计算式为:2max C 11/2GE EF M R X qX M M =--+; 右震作用时,上式中的GE M 、EF M 应该反号。

5.7 内力组合: 5.7.1 确定抗震等级:结构抗震等级应根据烈度、结构类型和房屋高度确定。

对于框架—剪力墙结构,还应判别总框架承受的地震倾覆力矩是否大于总地震倾覆力矩(0M )的50%,为此,应计算总框架承受的地震倾覆力矩(0v M )。

由前表得:1001111417.037v fii i M Vh KN m ==⋅=∑0235322.937311.55240.5247940.793M KN m =+⨯=则有:0011417.0130.0.4490.50247940.793v M M ==< 因此,本工程应按框架—剪力墙结构中的框架确定抗震等级,查规范得本工程的框架抗震等级为三级,剪力墙抗震等级为二级。

5.7.2 组合表见附录 5.8 截面设计: 5.8.1 内力调整:对第1、7、9层构件内力进行调整,且为实现大震不倒的目标仅对有地震力参与的内力进行调整.5.8.1.1 强柱弱梁的调整——放大柱端弯矩顶层柱柱端弯矩不必放大,一层柱下端直接乘以放大系数1.15,其余层柱对轴压比0.15≥的进行柱端弯矩放大,放大系数 1.1c η=。

下面以第7层A 柱上端截面为例说明计算方法,其余计算过程从略,计算结果见表1-47。

柱轴压比31803.71100.310.1519.1550550c Nf A μ⨯===>⨯⨯,可见需调整内力' 1.1421.30463.43224.79''463.43260.61224.79174.94174.94''463.43202.82224.79174.94ccbcb cb c cb ct ct ct c cb ct MMKN mM M M KN m M M M M M KN mM M η==⨯===⨯=++==⨯=++∑∑∑∑表1-47 强柱弱梁内力调整计算表)m调整后-189.80 表中:弯矩正、负号同内力组合值。

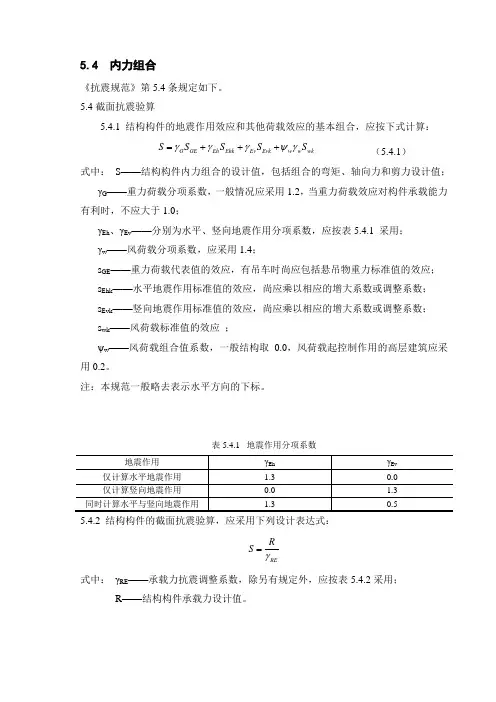

5.4 内力组合《抗震规范》第5.4条规定如下。

5.4截面抗震验算5.4.1 结构构件的地震作用效应和其他荷载效应的基本组合,应按下式计算:G GE Eh Ehk Ev Evk w w wkS S S S S γγγψγ=+++ (5.4.1)式中: S ——结构构件内力组合的设计值,包括组合的弯矩、轴向力和剪力设计值;γG ——重力荷载分项系数,一般情况应采用1.2,当重力荷载效应对构件承载能力有利时,不应大于1.0; γEh 、γEv ——分别为水平、竖向地震作用分项系数,应按表5.4.1 采用; γw ——风荷载分项系数,应采用1.4;s GE ——重力荷载代表值的效应,有吊车时尚应包括悬吊物重力标准值的效应; s Ehk ——水平地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数; s Evk ——竖向地震作用标准值的效应,尚应乘以相应的增大系数或调整系数; s wk ——风荷载标准值的效应 ;ψw ——风荷载组合值系数,一般结构取0.0,风荷载起控制作用的高层建筑应采用0.2。

注:本规范一般略去表示水平方向的下标。

表5.4.1 地震作用分项系数5.4.2 结构构件的截面抗震验算,应采用下列设计表达式:RE RS γ=式中: γRE ——承载力抗震调整系数,除另有规定外,应按表5.4.2采用;R ——结构构件承载力设计值。

表5.4.2 承载力抗震调整系数5.4.3 当仅计算竖向地震作用时,各类结构构件承载力抗震调整系数均宜采用1.0。

本次毕业设计,各截面不同内力的承载力抗震调整系数取值如下表结构安全等级设为二级,故结构重要性系数为0 1.0γ=根据《建筑结构荷载规范》和《建筑抗震设计规范》,组合三种工况:恒荷载控制下、活荷载控制下和有地震作用参加的组合。

其具体组合方法如下: 恒荷载控制下:Gk Qk S 1.35S 1.40.7S =+⨯ 活荷载控制下:Gk Qk S 1.2S 1.4S =+有地震作用参加的:Gk Qk Ehk S 1.2(S 0.5S ) 1.3S =+± Gk Qk Ehk S 1.0(S 0.5S ) 1.3S =+±对柱进行非抗震内力组合时,根据规范,对活载布置计算的荷载进行折减,折减系数由上而下分别为 1.0,0.85,0.85,0.7,0.7。

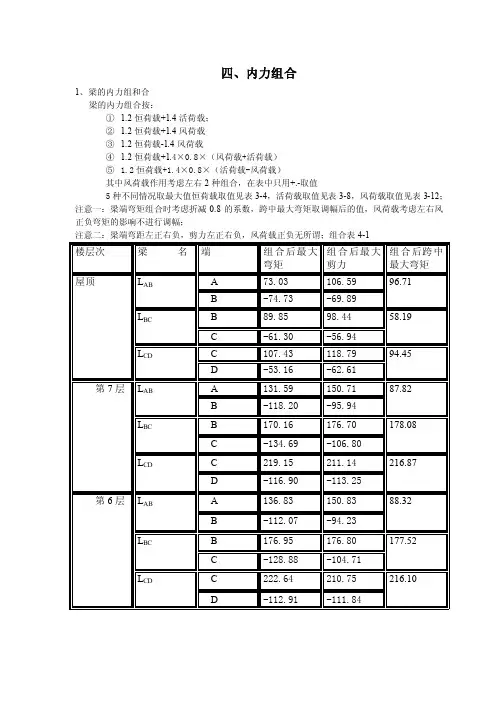

四、内力组合

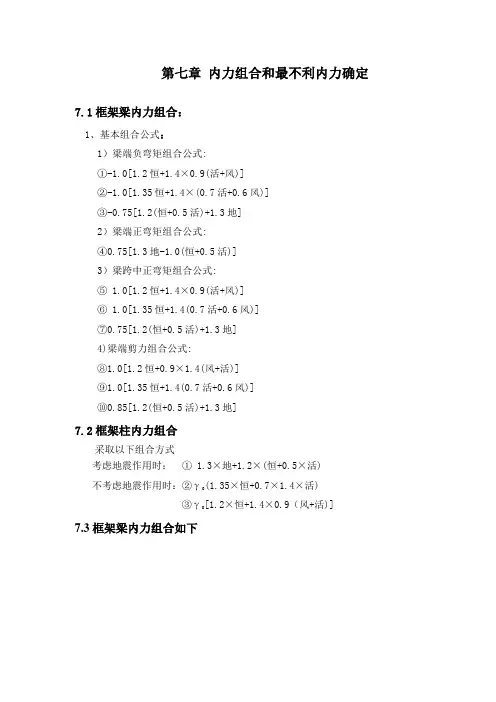

1、梁的内力组和合

梁的内力组合按:

① 1.2恒荷载+1.4活荷载;

② 1.2恒荷载+1.4风荷载

③ 1.2恒荷载-1.4风荷载

④ 1.2恒荷载+1.4×0.8×(风荷载+活荷载)

⑤ 1.2恒荷载+1.4×0.8×(活荷载-风荷载)

其中风荷载作用考虑左右2种组合,在表中只用+.-取值

5种不同情况取最大值恒荷载取值见表3-4,活荷载取值见表3-8,风荷载取值见表3-12;注意一:梁端弯矩组合时考虑折减0.8的系数,跨中最大弯矩取调幅后的值,风荷载考虑左右风正负弯矩的影响不进行调幅;

注意二:梁端弯距左正右负,剪力左正右负,风荷载正负无所谓;组合表4-1

2、柱的内力组合

柱的轴力计算:N=P+V,N柱顶=N上柱底+V上层梁,N柱底=N柱顶+P

P为结点集中荷载加柱自重

V为主梁传给柱的剪力

柱A的内力组合: 表4-2

柱B的内力组合:表4-3

柱C的内力组合:表3-4。

附录2 内力组合表附录2.1 框架梁的内力组合表层次截面内力S GK S QKS EK S EK组合一组合二组合三组合四组合五组合六组合七组合八组合九组合十组合十一组合十二组合十三剪力调整左风右风左震右震一层AM -92.23-24.57(-24.74)43.80 -27.30 160.80 -171.40 -145.06 -49.35 -148.89 -86.43 -176.02 -111.79 -171.51 -30.91 -130.45 62.65 -261.25 78.34 -245.56144.04 V94.1024.4(24.4)-10.40 6.50 -38.30 40.90 147.08 98.36 122.02 130.56 151.85 142.21 156.41 79.54 103.20 66.10 153.62 48.03 135.55跨中M120.4835.52(35.64)2.65 -1.65 9.50 -10.10 194.30 148.29 142.27 192.67 187.25 199.68 196.07 124.19 118.17 133.73 114.62 112.99 93.88B左M-110.84-31.03(-30.77)-38.50 24.00 -141.80 151.20 -176.44 -186.91 -99.41 -220.61 -141.86 -212.38 -159.88 -164.74 -77.24 -251.86 33.82 -232.92 52.75 V99.6026.3(26.2)-10.40 6.50 -38.30 40.90 156.34 104.96 128.62 139.55 160.85 151.50 165.69 85.04 108.70 72.63 160.15 53.47 140.99B右M-20.91-5.78(-5.36)21.10 -13.20 77.50 -82.90 -33.18 4.45 -43.57 -5.79 -49.01 -16.17 -44.98 8.63 -39.39 54.33 -102.06 57.87 -98.52121.80 V23.905.8(4.7)-18.90 11.50 -69.40 74.30 36.80 2.22 44.78 12.17 50.48 22.07 47.61 -2.56 40.00 -49.91 108.88 -54.37 104.41跨中M 1.20-0.36(-1.08)-2.60 1.65 -9.45 10.15 0.94 -2.20 3.75 -2.29 3.07 -0.92 2.65 -2.44 3.51 -8.62 10.49 -8.72 10.39CM-0.17-0.255(-0.77)-26.30 16.50 -96.40 103.20 -0.56 -37.02 22.90 -33.66 20.26 -22.57 13.38 -36.99 22.93 -93.80 100.81 -93.83 100.78 V 3.700.1(1.1)-18.90 11.50 -69.40 74.30 4.58 -22.02 20.54 -19.25 19.06 -10.78 14.75 -22.76 19.80 -72.35 86.44 -73.07 85.71二层AM-89.17-24.31(-24.99)31.50 -19.70 137.20 -142.80 -141.03 -62.90 -134.58 -97.94 -162.45 -117.74 -160.74 -45.07 -116.75 42.28 -230.72 57.53 -215.48110.30 V93.8024.4(24.4)-7.60 4.70 -32.90 34.30 146.72 101.92 119.14 133.73 149.23 144.16 154.49 83.16 100.38 71.77 146.02 53.75 128.00跨中M123.6036(35.28)1.55 -1.00 7.10 -7.35 198.72 150.49 146.92 195.63 192.42 203.44 201.30 125.77 122.20 134.04 119.95 112.85 98.76B左M-109.57-30.77(-31.03)-28.40 17.70 -123.00 128.10 -174.56 -171.24 -106.70 -206.03 -147.95 -201.92 -163.20 -149.33 -84.79 -232.49 12.33 -213.73 31.09 V99.9026.3(26.2)-7.60 4.70 -32.90 34.30 156.70 109.24 126.46 143.44 158.94 154.26 164.59 89.26 106.48 78.91 153.16 59.70 133.95B右M-22.95-6.035(-5.19)15.20 -9.50 66.10 -68.90 -35.99 -6.26 -40.84 -15.99 -47.11 -24.13 -44.88 -1.67 -36.25 41.46 -90.17 45.29 -86.33101.40 V25.60 6(4.6) -13.40 8.30 -58.40 60.90 39.12 11.96 42.34 21.40 48.74 29.18 47.41 6.84 37.22 -5.95 95.75 -40.82 91.01跨中M 2.28-0.48(-0.96)-1.60 1.00 -7.05 7.35 2.06 0.50 4.14 0.12 3.39 1.26 3.45 0.04 3.68 -5.25 8.79 -5.52 8.52CM-1.190.34(0.68)-18.40 11.50 -80.20 83.60 -0.95 -27.19 14.67 -24.18 13.49 -16.73 8.39 -26.95 14.91 -78.96 80.75 -78.83 80.87 V 2.00 0.3 (1) -13.40 8.30 -58.40 60.90 2.82 -16.36 14.02 -14.11 13.24 -8.26 9.97 -16.76 13.62 -61.98 69.84 -62.41 69.42注:表中组合一到组合十三的荷载组合式子以及剪力的调整见计算书的4.6.2节()中的数值为雪荷载作用下的内力;弯矩M的单位为kN·m,剪力V的单位为kN。

5.2梁的内力组合首先要确定好构件的控制截面。

对于梁,其控制截面为梁端和跨中;对于柱子,其控制截面在柱底及柱顶。

考虑到对称的因素,每层梁的控制截面只需选取1、2、3、4、5个控制截面柱子选取6、7两个控制截面,具体选取如下:为了使表格制作的更美观简洁,下面将比较繁琐的文字叙述替换成字母:A=1.2*×恒荷载+1.4×活荷载B=1.2×恒载+0.9×1.4×(活荷载+左风荷载)C=1.2×恒载+0.9×1.4×(活荷载+右风荷载)D=1.35×恒载+0.7×1.4×活荷载E=1.2×(恒载+0.5×活载)+1.3×地震作用F=1.2×(恒载+0.5×活载)+1.3×地震作用梁的内力设计值如下表所示:首层梁内力组合(单位:弯矩KN.M,剪力KN)5.3柱的内力组合首层柱内力组合(单位:弯矩KN.M,轴力KN,剪力KN)二层柱内力组合(单位:弯矩KN.M,轴力KN,剪力KN)三层柱内力组合(单位:弯矩KN.M,轴力KN,剪力KN)四层柱内力组合(单位:弯矩KN.M,轴力KN,剪力KN)顶层柱内力组合(单位:弯矩KN.M,轴力KN,剪力KN)5.4 内力最不利组合设计由以上各种内力组合可得各层梁、柱的最大组合内力设计值,如下表:5.5内力调整为了保证框架结构具有满足工程要求的抗震性能,考虑到框架结构强柱弱梁、强剪弱弯、强结点弱构件的抗震设计原则,保证梁端的破坏要先于柱端的破坏,弯曲破坏要先于剪切破坏,构件的破坏要先于节点的破坏,因此应对以上最大内力组合设计值进行调整。

1 首先根据强柱弱梁原则对梁柱端弯矩进行内力调整。

⑴框架柱上、下端的截面弯矩设计值按下式计算:∑∑=b cM M1.1且不应小于由公式算得的Mc 值。

(其中,∑M c 为节点上下柱端截面顺时针或反时针方向组合的弯矩设计值之和∑M b 为节点左右梁端截面反时针或顺时针方向组合的弯矩设计值之和,当节点左右梁端的弯矩均为负时,绝对值较小的弯矩应取零。

8框架内力组合8.1 框架梁内力组合8.1.1 最不利内力现浇钢筋混凝土框架一般为刚性节点,框架梁的两个端部截面是负弯矩和剪力最大的部位。

在水平荷载作用下,框架梁端部还会产生弯矩。

跨中截面通常会产生最大正弯矩,有时也可能出现负弯矩。

因此,框架梁的控制截面是两端支座处的截面和跨中截面。

框架梁的控制截面最不利内力组合有以下几种: 梁端支座截面max M -、max M +和max V ; 梁跨中截面max M +、max M -(可能出现)。

8.1.2 框架梁内力汇总框架梁AB 、BC 在各种荷载作用下内力表如下:表8-1 框架梁AB 内力表8-2 框架梁BC内力8.1.3 换算到梁边支座截面内力框架梁的控制截面是跨内最大弯矩处和支座处。

为计算简便,通常取跨中截面为控制截面;支座截面一般由受弯和受剪承载力控制,梁支座截面最不利位置在柱边,配筋是采用梁端截面内力,而不是轴线处的内力。

柱边梁端截面剪力和弯矩按下式计算:()2+='VV bg-p(8-1)-M⋅'='M2bV(8-2)式中M'、-梁端柱边截面的剪力和弯矩;V'V、-内力计算得到的梁端柱轴线截面的剪力和弯矩;Mpg+-作用在梁上的竖向分布恒荷载和活荷载。

Array框架梁AB、BC在各种荷载作用下内力换算到梁边支座的内力见表8-3、4:表8-3 框架梁AB换算到柱边后的内力表8-4 框架梁BC换算到柱边后的内力8.1.4 横向框架梁内力组合(1)可变荷载效应控制时1.2恒+1.4活1.2恒+0.9⨯1.4(活+风)(2)永久荷载效应控制时1.35恒+0.7⨯1.4活横向框架梁内力组合结果见表8-5:表8-5 横向框架梁内力组合8.1.5 横向框架梁考虑地震作用内力组合进行抗震设计时,结构构件的地震作用内力效应和其它荷载内力效应组合的设计值,应按下式计算:表8-6 横向框架梁考虑地震作用内力组合8.2.2 框架柱内力汇总各层框架柱在各种荷载作用下的内力见表8-7:表8-7 框架柱在各种荷载作用下的内力框架柱一般内力组合一般组合采用三种形式:(1)可变荷载效应控制时1.2恒+1.4活1.2恒+0.9×1.4(活+风)(2)永久荷载效应控制时1.35恒+0.7×1.4活框架柱一般内力组合结果见表8-8:表8-8 框架柱一般内力组合8.2.4 框架柱考虑地震作用内力组合进行抗震设计时,结构构件的地震作用内力效应和其他荷载内力效应组合的设计值,应按下式计算:1.2重力荷载+1.3水平地震作用表8-9 框架柱考虑地震作用内力组合续表8-9。

九 内力组合

本章中单位统一为:弯矩kN∙m ,剪力kN ,轴力kN 。

根据前面第四至八章的内力计算结果,即可进行框架各梁柱各控制截面上的内力组合,其中梁的控制截面为梁端柱边及跨中,由于对称性,每层梁取5个控制截面。

柱分为边柱和中柱,每根柱有2个控制截面。

内力组合使用的控制截面标于下图。

(一)梁内力组合

1.计算过程见下页表中,弯矩以下部受拉为正,剪力以沿截面顺时针为正 注:(1)地震作用效应与重力荷载代表值的组合表达式为:

Eh G E 3S .12S .1S +=

其中,S GE 为相应于水平地震作用下重力荷载代表值效应的标准值。

而重力荷载代表值表达式为:

∑=+=n

1i ik Qi k Q G G ψ

G k ——恒荷载标准值; Q ik ——第i 个可变荷载标准值;

ΨQi ——第i 个可变荷载的组合之系数,屋面活荷载不计入,雪荷载和楼面活荷载均为0.5。

考虑到地震有左震和右震两种情况,而在前面第八章计算地震作用内力时计算的是左震作用时的内力,则在下表中有 1.2(①+0.5②)+1.3⑤和1.2(①+0.5②)-1.3⑤两列,分别代表左震和右震参与组合。

(2)因为风荷载效应同地震作用效应相比较小,不起控制作用,则在下列组合中风荷载内力未参与,仅考虑分别由恒荷载和活荷载控制的两种组合,即1.35①+1.4×0.7③和1.2①+1.4③两列。

A

B

C D

12

34

5

22

1

1

梁内力组合计算表

梁内力组合计算表(续)

梁内力组合计算表(续)

2.根据上表计算所得的弯矩值计算V b ,并同上表的结果比较得梁剪力设计值V ,计算过程见下表 计算公式为:G b n r b l b vb b

V l /)M M (V ++=η

梁剪力设计值计算表

(二)柱内力组合

1.计算过程见下表,弯矩以顺时针为正,轴力以受压为正

柱内力组合计算表

2.根据上表计算所得的弯矩值计算柱剪力设计值,计算见下表

计算公式为:n r

c l c vc c H /)M M (V +=η(1.1vc =η)

3.根据以上计算结果,由式∑∑>b c c M M η验算强柱弱梁,若不满足,则由

∑∑=b c c

M M

η调整柱端弯矩设计值(ηc =1.1)

计算过程见下表(M’cb 和M ’c 分别为调整后的柱端弯矩设计值)

(三)内力设计值汇总1.梁内力设计值汇总

2.柱内力设计值汇总。