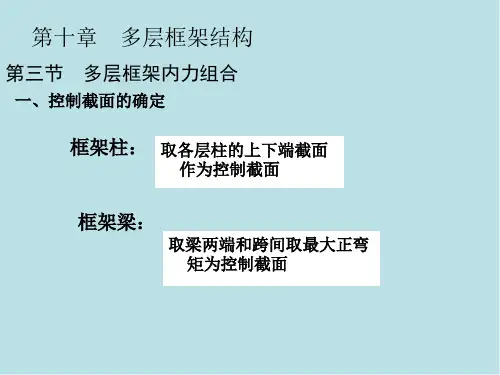

框架内力组合

- 格式:docx

- 大小:60.03 KB

- 文档页数:8

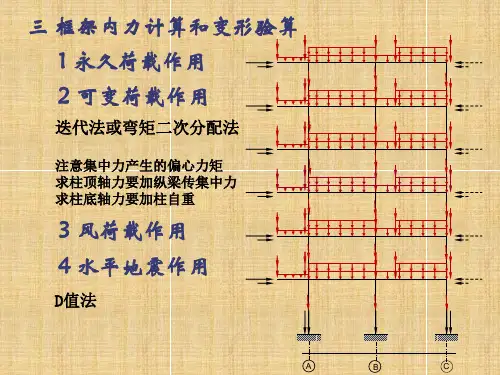

7 内力组合及内力调整7.1内力组合各种荷载情况下的框架内力求得后,根据最不利又是可能的原则进行内力组合。

当考虑结构塑性内力重分布的有利影响时,应在内力组合之前对竖向荷载作用下的内力进行增幅。

分别考虑恒荷载和活荷载由可变荷载效应控制的组合和由永久荷载效应控制的组合,并比较两种组合的内力,取最不利者。

由于构件控制截面的内力值应取自支座边缘处,为此,进行组合前,应先计算各控制截面处的(支座边缘处的)内力值。

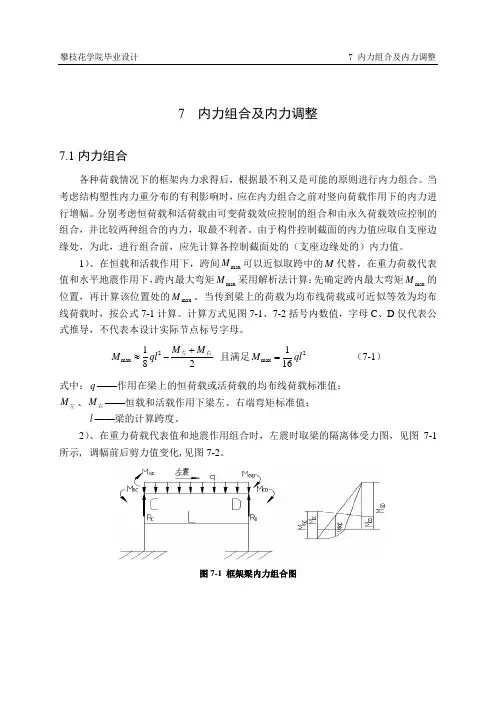

1)、在恒载和活载作用下,跨间max M 可以近似取跨中的M 代替,在重力荷载代表值和水平地震作用下,跨内最大弯矩max M 采用解析法计算:先确定跨内最大弯矩max M 的位置,再计算该位置处的max M 。

当传到梁上的荷载为均布线荷载或可近似等效为均布线荷载时,按公式7-1计算。

计算方式见图7-1、7-2括号内数值,字母C 、D 仅代表公式推导,不代表本设计实际节点标号字母。

2max182M M M ql +≈-右左 且满足2max 116M ql = (7-1) 式中:q ——作用在梁上的恒荷载或活荷载的均布线荷载标准值;M 左、M 右——恒载和活载作用下梁左、右端弯矩标准值;l ——梁的计算跨度。

2)、在重力荷载代表值和地震作用组合时,左震时取梁的隔离体受力图,见图7-1所示, 调幅前后剪力值变化,见图7-2。

图7-1 框架梁内力组合图图7-2 调幅前后剪力值变化图中:GC M 、GD M ——重力荷载作用下梁端的弯矩; EC M 、CD M ——水平地震作用下梁端的弯矩C R 、D R ——竖向荷载与地震荷载共同作用下梁端支座反力。

左端梁支座反力:()C 1=2GD GC EC ED ql R M M M M l--++;由0M ddx=,可求得跨间max M 的位置为:1C /X R q = ; 将1X 代入任一截面x 处的弯矩表达式,可得跨间最大弯矩为: 弯矩最大点位置距左端的距离为1X ,1=/E X R q ;()101X ≤≤; 最大组合弯矩值:2max 1/2GE EF M qX M M =-+;当10X <或11X >时,表示最大弯矩发生在支座处,取1=0X 或1=X l ,最大弯矩组合设计值的计算式为:2max C 11/2GE EF M R X qX M M =--+; 右震作用时,上式中的GE M 、EF M 应该反号。

第7章 框架结构的内力组合§7.1框架结构梁内力组合§7.1.1. 框架结构梁的内力组合在竖向荷载作用下,可以考虑梁端塑性变形内力重分布而对梁端负弯距进行调幅,调幅系数为现浇框架:0.8-0.9,本设计取0.85。

计算结果见表7-1 横梁弯矩调幅。

由于风荷载作用下的组合与考虑地震组合相比,一般较小,对于结构设计不起控制作用,故不考虑。

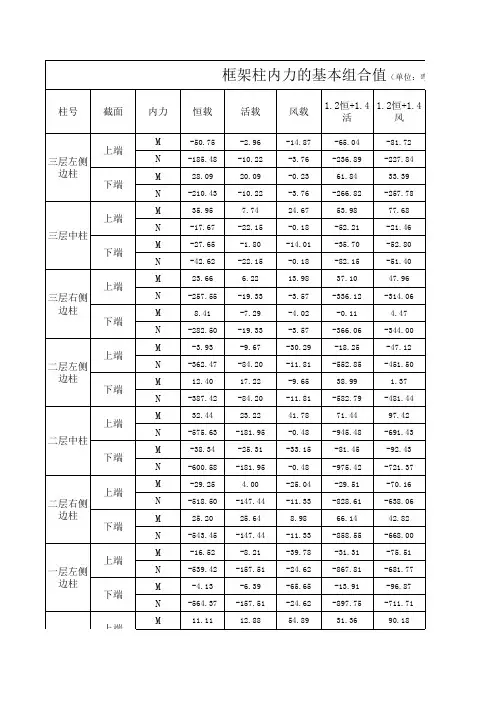

只考虑以下三种组合形式: 一.由可变荷载效应控制的组合:1.2 1.4QK QKS S S =+(71)-二.由永久荷载效应控制的组合:1.35 1.40.7QK QK S S S =+⨯⨯ (72)-三.竖向荷载与水平地震作用下的组合:1.2(0.5) 1.3QK QK EK S r S S =+⨯+ (73)-具体组合过程见表7.2,其中弯矩KN.m ,剪力KN ,弯矩的上部受拉为负,剪力的产生顺时针为正。

表7-1 横梁弯矩调幅§7.1.2 梁端弯矩控制值梁的支座截面考虑了柱支撑宽度的影响,按支座边缘截面的弯矩计算,即:`/2=-⨯(7-4),M M V b式中:M为梁内力组合表中支座轴线的弯矩值;V为相应的支座剪力;b为相应的柱的宽度;计算结果见表7-3表7-3 梁端弯矩控制值§7.1.3梁端截面组合的剪力设计值调整为防止梁在弯曲屈服前发生剪切破坏,即保证“强剪弱弯”截面设计须对有地震作用的组合剪力设计值按(7-5)进行调整。

()/lr vb b b n GB V M M l V η=-+ (7-5)式中:n l 为梁的净跨;GB V :为梁的重力荷载代表值,按简支梁分析的梁端截面剪力设计值;,l r b b M M :分别为梁左右净截面,逆时针或顺时针方向的弯矩设计值;vb η:为梁端剪力增大系数,对于二级框架取1.2 计算结果见表7-4§7.2框架结构柱的内力组合§7.2.1框架结构柱的内力组合柱上端控制值截面在梁底,下端在梁顶,应按轴线计算简图所得的柱端内力值换成控制截面的相应值,此计算为简化起见,采用轴线处内力值。

内力组合各种荷载情况下的框架内力求得后,根据最不利又是可能的原则进行内力组合。

当考虑结构塑性内力重分布的有利影响时,应在内力组合之前对竖向荷载作用下的内力进行调幅。

其中在恒载作用下,对梁端负弯矩进行调幅,调幅系数为0.8,而且当梁端负弯矩减小后,应按平衡条件计算调幅后的跨中弯矩,调整后梁跨中正弯矩至少应取按简支梁计算的跨中弯矩的一半,即20161gl M ≥中。

在活载作用下,采用满跨布置荷载的方法,对梁端负弯矩进行调幅,调幅系数也为0.8,而且当梁端负弯矩减小后,应按平衡条件计算调幅后的跨中弯矩。

但在满跨布置荷载时,求得的梁的跨中弯矩比最不利荷载位置法的计算结果要小,因此对跨中弯矩应乘以1.2的系数予以增大。

调整后梁跨中正弯矩至少应取按简支梁计算的跨中弯矩的一半,即20161ql M ≥中。

分别考虑恒荷载和活荷载有可变荷载效应控制的组合和由永久荷载效应控制的组合,并比较两种组合的内力,取最不利者。

由于构件控制截面的内力值应取自支座边缘处,为此,进行组合前,应先计算各控制截面处的(支座边缘处的)内力值。

梁支座边缘处的内力值:2-2b -b q V V V M M ⋅=⋅=边边式中 边M -支座边缘截面的弯矩标准值; 边V -支座边缘截面的剪力标准值; M -梁柱中线交点处的弯矩标准值;V - 与M 相应的梁柱中线交点处的剪力标准值; q -梁单位长度的均布荷载标准值; b -梁端支座宽度(即柱截面高度)。

柱上端控制截面在上层的梁底,柱下端控制截面在下层梁顶。

按轴线计算简图算得的柱端内力值,宜换算到控制截面处的值。

23表 3 梁控制截面弯矩和剪力值表 4框架梁的内力组合表78910表 5 框架柱的内力组合表表 6 梁端剪力设计值调整。

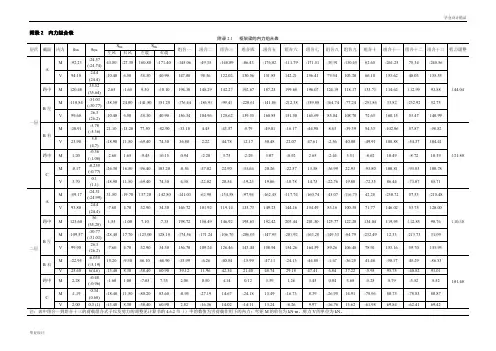

附录2 内力组合表附录2.1 框架梁的内力组合表层次截面内力S GK S QKS EK S EK组合一组合二组合三组合四组合五组合六组合七组合八组合九组合十组合十一组合十二组合十三剪力调整左风右风左震右震一层AM -92.23-24.57(-24.74)43.80 -27.30 160.80 -171.40 -145.06 -49.35 -148.89 -86.43 -176.02 -111.79 -171.51 -30.91 -130.45 62.65 -261.25 78.34 -245.56144.04 V94.1024.4(24.4)-10.40 6.50 -38.30 40.90 147.08 98.36 122.02 130.56 151.85 142.21 156.41 79.54 103.20 66.10 153.62 48.03 135.55跨中M120.4835.52(35.64)2.65 -1.65 9.50 -10.10 194.30 148.29 142.27 192.67 187.25 199.68 196.07 124.19 118.17 133.73 114.62 112.99 93.88B左M-110.84-31.03(-30.77)-38.50 24.00 -141.80 151.20 -176.44 -186.91 -99.41 -220.61 -141.86 -212.38 -159.88 -164.74 -77.24 -251.86 33.82 -232.92 52.75 V99.6026.3(26.2)-10.40 6.50 -38.30 40.90 156.34 104.96 128.62 139.55 160.85 151.50 165.69 85.04 108.70 72.63 160.15 53.47 140.99B右M-20.91-5.78(-5.36)21.10 -13.20 77.50 -82.90 -33.18 4.45 -43.57 -5.79 -49.01 -16.17 -44.98 8.63 -39.39 54.33 -102.06 57.87 -98.52121.80 V23.905.8(4.7)-18.90 11.50 -69.40 74.30 36.80 2.22 44.78 12.17 50.48 22.07 47.61 -2.56 40.00 -49.91 108.88 -54.37 104.41跨中M 1.20-0.36(-1.08)-2.60 1.65 -9.45 10.15 0.94 -2.20 3.75 -2.29 3.07 -0.92 2.65 -2.44 3.51 -8.62 10.49 -8.72 10.39CM-0.17-0.255(-0.77)-26.30 16.50 -96.40 103.20 -0.56 -37.02 22.90 -33.66 20.26 -22.57 13.38 -36.99 22.93 -93.80 100.81 -93.83 100.78 V 3.700.1(1.1)-18.90 11.50 -69.40 74.30 4.58 -22.02 20.54 -19.25 19.06 -10.78 14.75 -22.76 19.80 -72.35 86.44 -73.07 85.71二层AM-89.17-24.31(-24.99)31.50 -19.70 137.20 -142.80 -141.03 -62.90 -134.58 -97.94 -162.45 -117.74 -160.74 -45.07 -116.75 42.28 -230.72 57.53 -215.48110.30 V93.8024.4(24.4)-7.60 4.70 -32.90 34.30 146.72 101.92 119.14 133.73 149.23 144.16 154.49 83.16 100.38 71.77 146.02 53.75 128.00跨中M123.6036(35.28)1.55 -1.00 7.10 -7.35 198.72 150.49 146.92 195.63 192.42 203.44 201.30 125.77 122.20 134.04 119.95 112.85 98.76B左M-109.57-30.77(-31.03)-28.40 17.70 -123.00 128.10 -174.56 -171.24 -106.70 -206.03 -147.95 -201.92 -163.20 -149.33 -84.79 -232.49 12.33 -213.73 31.09 V99.9026.3(26.2)-7.60 4.70 -32.90 34.30 156.70 109.24 126.46 143.44 158.94 154.26 164.59 89.26 106.48 78.91 153.16 59.70 133.95B右M-22.95-6.035(-5.19)15.20 -9.50 66.10 -68.90 -35.99 -6.26 -40.84 -15.99 -47.11 -24.13 -44.88 -1.67 -36.25 41.46 -90.17 45.29 -86.33101.40 V25.60 6(4.6) -13.40 8.30 -58.40 60.90 39.12 11.96 42.34 21.40 48.74 29.18 47.41 6.84 37.22 -5.95 95.75 -40.82 91.01跨中M 2.28-0.48(-0.96)-1.60 1.00 -7.05 7.35 2.06 0.50 4.14 0.12 3.39 1.26 3.45 0.04 3.68 -5.25 8.79 -5.52 8.52CM-1.190.34(0.68)-18.40 11.50 -80.20 83.60 -0.95 -27.19 14.67 -24.18 13.49 -16.73 8.39 -26.95 14.91 -78.96 80.75 -78.83 80.87 V 2.00 0.3 (1) -13.40 8.30 -58.40 60.90 2.82 -16.36 14.02 -14.11 13.24 -8.26 9.97 -16.76 13.62 -61.98 69.84 -62.41 69.42注:表中组合一到组合十三的荷载组合式子以及剪力的调整见计算书的4.6.2节()中的数值为雪荷载作用下的内力;弯矩M的单位为kN·m,剪力V的单位为kN。

框架结构内力组合计算软件##一、用户界面设计用户界面是软件的外观和使用体验的重要组成部分。

对于内力组合计算软件来说,一个友好、直观和易于使用的界面是必不可少的。

以下是一些用户界面设计的要点:1.主界面:主界面应该简洁明了,以便用户快速找到所需功能。

主界面应该包括一些常用的操作按钮,例如计算、保存、导入、导出等。

2.输入界面:输入界面用于用户输入计算所需的参数,例如材料的弹性模量、截面面积等。

界面设计应该包括合理的输入验证机制,以防止用户输入非法数据。

3.输出界面:输出界面应该直观地展示计算结果,例如内力的大小和方向等。

界面设计应该遵循人机工程学原理,使用户能够轻松理解和解释计算结果。

4.图形界面:软件可以提供图形化的界面,以便用户更直观地观察内力的分布和变化。

图形界面设计应该包括绘图功能,例如绘制内力图、弯曲图等。

##二、内力算法的选择和实现内力组合计算软件需要选择合适的算法来计算内力的组合。

常见的算法包括静力学法、动力学法和有限元法等。

算法的选择应该根据软件的使用场景和需求来确定。

1.静力学法:静力学法适用于静力平衡的情况,通过平衡力的合力和力矩来计算内力的组合。

算法实现需要考虑边界条件、材料性质和截面形状等因素。

2.动力学法:动力学法适用于动力载荷作用下的内力计算。

算法实现需要考虑动力载荷的特性和结构的动力响应,例如动力方程的建立和数值解法的选择。

3.有限元法:有限元法是一种数值方法,适用于复杂结构的内力计算。

算法实现需要将结构离散成有限个单元,并建立相应的刚度矩阵和质量矩阵。

有限元法的计算会比较复杂,需要考虑计算精度和计算效率的平衡。

##三、数据管理和处理数据管理和处理是软件设计的另一个重点,它涉及到数据存储、查询、导入、导出等功能。

1.数据存储:软件需要提供数据存储功能,以便用户可以保存和加载计算参数和结果。

数据存储可以选择合适的文件格式,例如文本文件、数据库等。

2.数据查询:软件可以提供数据查询功能,以便用户可以根据需要查找和比对历史数据。

九 内力组合本章中单位统一为:弯矩kN∙m ,剪力kN ,轴力kN 。

根据前面第四至八章的内力计算结果,即可进行框架各梁柱各控制截面上的内力组合,其中梁的控制截面为梁端柱边及跨中,由于对称性,每层梁取5个控制截面。

柱分为边柱和中柱,每根柱有2个控制截面。

内力组合使用的控制截面标于下图。

(一)梁内力组合1.计算过程见下页表中,弯矩以下部受拉为正,剪力以沿截面顺时针为正 注:(1)地震作用效应与重力荷载代表值的组合表达式为:Eh G E 3S .12S .1S +=其中,S GE 为相应于水平地震作用下重力荷载代表值效应的标准值。

而重力荷载代表值表达式为:∑=+=n1i ik Qi k Q G G ψG k ——恒荷载标准值; Q ik ——第i 个可变荷载标准值;ΨQi ——第i 个可变荷载的组合之系数,屋面活荷载不计入,雪荷载和楼面活荷载均为0.5。

考虑到地震有左震和右震两种情况,而在前面第八章计算地震作用内力时计算的是左震作用时的内力,则在下表中有 1.2(①+0.5②)+1.3⑤和1.2(①+0.5②)-1.3⑤两列,分别代表左震和右震参与组合。

(2)因为风荷载效应同地震作用效应相比较小,不起控制作用,则在下列组合中风荷载内力未参与,仅考虑分别由恒荷载和活荷载控制的两种组合,即1.35①+1.4×0.7③和1.2①+1.4③两列。

ABC D123452211梁内力组合计算表梁内力组合计算表(续)梁内力组合计算表(续)2.根据上表计算所得的弯矩值计算V b ,并同上表的结果比较得梁剪力设计值V ,计算过程见下表 计算公式为:G b n r b l b vb bV l /)M M (V ++=η梁剪力设计值计算表(二)柱内力组合1.计算过程见下表,弯矩以顺时针为正,轴力以受压为正柱内力组合计算表2.根据上表计算所得的弯矩值计算柱剪力设计值,计算见下表计算公式为:n rc l c vc c H /)M M (V +=η(1.1vc =η)3.根据以上计算结果,由式∑∑>b c c M M η验算强柱弱梁,若不满足,则由∑∑=b c cM Mη调整柱端弯矩设计值(ηc =1.1)计算过程见下表(M’cb 和M ’c 分别为调整后的柱端弯矩设计值)(三)内力设计值汇总1.梁内力设计值汇总2.柱内力设计值汇总。

77框架钢结构内力组合根据《建筑结构荷载规范》进行内力组合,考虑如下可能的组合方式: 1)可变荷载控制的组合:2) 永久荷载控制的组合:3)抗震组合:(选取最不利内力组合时考虑抗震调整系数0.75) 控制界面及最不利内力组合:对梁而言,控制界面在梁梁端和跨中,最不利内力组合为梁端最大正弯矩和最大负弯矩以及最大剪力,跨中的最大正弯矩。

柱为偏压构件,控制界面为柱的两端。

大偏压时弯矩越大越不利,小偏压时轴力越大越不利,考虑如下四种情况:(1) 及相应的N 、V ; (2) 及相应的M 、V ; (3) 及相应的M 、V ; (4)比较大或都较小。

梁内力组合如表6-1:由于本结构所选用的梁的尺寸都一样,故仅需验算受力较大的梁。

由以上的弯矩图可知本结构第一层的梁在各种荷载作用下受力最大,故仅需验算第一层的梁即可。

柱内力组合如表6-2:柱尺寸一层与二、三、四层尺寸不同,而三、四层柱与二层柱相比,二层受力大于三、四层柱,故仅需验算一层和二层柱即可。

梁截面内力恒载活载风载地震荷载A C 跨A端M-171.311-50.86810.462(-10.462)220.86(-220.86)-268.00(-285.57)-240.78(-270.07)-281.1238.27(-408.97) V115.3531.54-2.261(2.261)-48.243(48.243)180.70(184.48)166.21(172.49)186.6370.97(168.66)跨中M132.4138.560.738(-0.738)-12.357(12.357)213.50(212.26)197.71(195.65)216.54124.47(149.50) V-38.99-12.46-2.261(2.261)-48.243(48.243)-66.13(-62.33)-62.16(-55.83)-64.85-87.73(9.96)C端M-214.526-60.765-8.758(8.758)-189.207(189.207)-349.86(-335.15)-329.24(-304.72)-349.16-404.89(-21.75)7777(13.23 7) (283.3 3)V -75.88-19.54-3.794(3.794)-81.551(81.551)-121.60(-115.23)-104.89(-121.59)-121.59-156.60(8.54)(注:括号中的力为反方向的风荷载或地震荷载)表6-2.1 底层柱内力组合柱截面内力恒载活载风载地震荷载A 柱柱顶M86.15127.044-6.386(6.386)-108.18(108.18)135.88(146.61)120.94(132.65)142.81-15.77(195.18) N893.84203.48-5.591(5.591)-142.086(142.086)1352.78(1362.18)1264.19(1224.17)1406.09757.49(1034.56) V25.988.2-5.20(5.20)-106.6(106.6)38.29(47.02)31.93(45.60)43.11-76.86(131.01)777777底 4 (-19.371) (-423.60)(13.10) (-0.17) (394.25)N 757.82154.53-9.309(9.309)-236.421(236.421)1117.91(1133.55)1047.79(1031.99)1174.50521.07(982.09)V -10.98-3.30-5.60(5.60)-114.9(114.9)-22.5(-13.09)-24.25(-6.25)-18.06-123.39(100.66)(注:括号中的力为反方向的风荷载或地震荷载)柱截面内力恒载活载风载地震荷载A 柱柱顶M87.27727.386-5.865(5.865)-137.72(137.72)138.15(148.00)123.36(139.78)144.66-43.40(225.15) N647.40149.24-3.330(3.330)-93.843(93.843)983.02(988.61)918.47(927.80)1020.25558.32(741.31)777777(注:括号中的力为反方向的风荷载或地震荷载)77根据内力组合结果,选取结构最不利内力组合如下表:77。