脑保护治疗

- 格式:ppt

- 大小:82.00 KB

- 文档页数:20

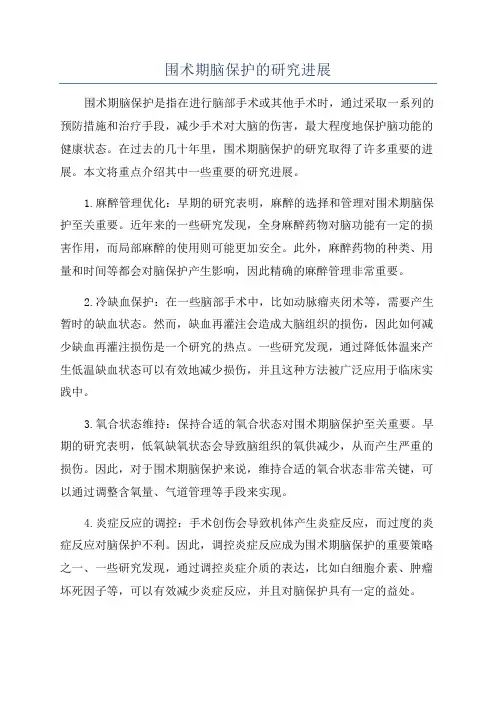

围术期脑保护的研究进展围术期脑保护是指在进行脑部手术或其他手术时,通过采取一系列的预防措施和治疗手段,减少手术对大脑的伤害,最大程度地保护脑功能的健康状态。

在过去的几十年里,围术期脑保护的研究取得了许多重要的进展。

本文将重点介绍其中一些重要的研究进展。

1.麻醉管理优化:早期的研究表明,麻醉的选择和管理对围术期脑保护至关重要。

近年来的一些研究发现,全身麻醉药物对脑功能有一定的损害作用,而局部麻醉的使用则可能更加安全。

此外,麻醉药物的种类、用量和时间等都会对脑保护产生影响,因此精确的麻醉管理非常重要。

2.冷缺血保护:在一些脑部手术中,比如动脉瘤夹闭术等,需要产生暂时的缺血状态。

然而,缺血再灌注会造成大脑组织的损伤,因此如何减少缺血再灌注损伤是一个研究的热点。

一些研究发现,通过降低体温来产生低温缺血状态可以有效地减少损伤,并且这种方法被广泛应用于临床实践中。

3.氧合状态维持:保持合适的氧合状态对围术期脑保护至关重要。

早期的研究表明,低氧缺氧状态会导致脑组织的氧供减少,从而产生严重的损伤。

因此,对于围术期脑保护来说,维持合适的氧合状态非常关键,可以通过调整含氧量、气道管理等手段来实现。

4.炎症反应的调控:手术创伤会导致机体产生炎症反应,而过度的炎症反应对脑保护不利。

因此,调控炎症反应成为围术期脑保护的重要策略之一、一些研究发现,通过调控炎症介质的表达,比如白细胞介素、肿瘤坏死因子等,可以有效减少炎症反应,并且对脑保护具有一定的益处。

5.细胞保护剂的应用:近年来,关于细胞保护剂在围术期脑保护中的应用也取得了很多进展。

细胞保护剂是指通过调节细胞内外环境,减少细胞损伤的药物。

例如,一些抗氧化剂、抗炎剂和抗凋亡药物等都被用于围术期脑保护的研究中,并且显示出一定的效果。

总结来说,围术期脑保护的研究进展涉及麻醉管理、低温缺血、氧合状态维持、炎症反应调控和细胞保护剂应用等多个方面。

这些进展不仅为大脑手术的安全实施提供了理论依据,也为减少手术后的并发症和促进患者康复提供了新的思路和方向。

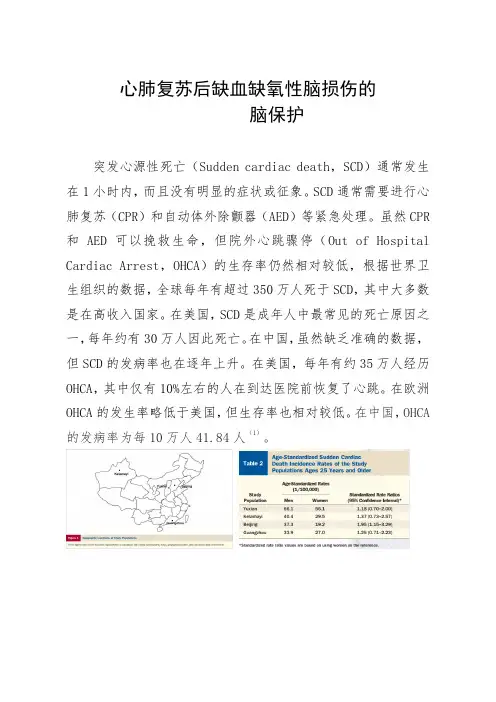

心肺复苏后缺血缺氧性脑损伤的脑保护突发心源性死亡(Sudden cardiac death,SCD)通常发生在1小时内,而且没有明显的症状或征象。

SCD通常需要进行心肺复苏(CPR)和自动体外除颤器(AED)等紧急处理。

虽然CPR 和AED可以挽救生命,但院外心跳骤停(Out of Hospital Cardiac Arrest,OHCA)的生存率仍然相对较低,根据世界卫生组织的数据,全球每年有超过350万人死于SCD,其中大多数是在高收入国家。

在美国,SCD是成年人中最常见的死亡原因之一,每年约有30万人因此死亡。

在中国,虽然缺乏准确的数据,但SCD的发病率也在逐年上升。

在美国,每年有约35万人经历OHCA,其中仅有10%左右的人在到达医院前恢复了心跳。

在欧洲OHCA的发生率略低于美国,但生存率也相对较低。

在中国,OHCA 的发病率为每10万人41.84人(1)。

OHCA在中国的发病率(1)OHCA的生存率取决于多种因素,包括患者的基础健康状况、CPR的质量和时间、AED的及时使用、到达医院的时间以及后续治疗的质量等。

根据研究,总生存率通常在5%到10%之间,但在一些高质量的急救系统中,生存率可以达到20%或更高。

为提高生存率,需要采取多种策略,包括提高公众的急救意识和技能、提高急救系统的效率和质量、优化CPR和AED的应用、规范化及高质量的治疗方法和技术等。

虽然CPR可以挽救生命,但CPR后的脑损伤经常是需要面临的问题。

各种原因导致心脏机械活动的突然停止,在自主循环恢复后极易发生广泛的组织器官损伤,所谓心脏骤停后综合征(Post-Cardiac Arrest Syndrome,PCAS)。

心脏骤停后脑损伤即为心肺骤停后缺血缺氧性脑病(Cardiopulmonary arrest after hypoxic ischemia encephalopathy,CPAAHIE)。

脑损伤的程度和预后取决于多种因素,其中一个重要的因素是心肺复苏后的时间分期。

IN FOR IGN M DI L T R T M NT 中外医疗中外医疗2008NO.18CHINA FOREI G N MEDICAL T RE ATMENT在我的神经外科工作中,颅脑损伤,脑血管病(尤其脑出血、蛛网膜下腔出血)其致死率及致残率较高,亚低温做为一种有效的治疗方法,目前已被大多同道采用,现将我们2000年7月~2007年8月间进行亚低温脑保护治疗的96例病人资料进行分析如下。

1资料与方法1.1一般资料本组96例病人中重型颅脑损伤61例,脑出血25例,蛛网膜下腔出血10例,男58例,女38例,年龄11~79岁,平均37.5岁,受伤致入院时间10min~6h ,平均2h ,所有患者均经CT 检查,诊断明确,致伤原因:车祸伤43例,坠落伤12例,打击伤11例,其余为自发脑血管意外。

行去骨瓣减压及血肿清除术48例,格拉斯哥评分3~5分52例,6~8分44例,伴有1例瞳孔扩大者49例。

双侧扩大者21例,双侧瞳孔无明显异常者26例。

1.2治疗方法亚低温脑保护治疗,本组病人均采用北京恒帮公司生产的降温毯。

该机一部主机可同时接两床降温毯,毯内加入循环的干净水,开机时一般设置温度为15℃左右,可以较快的把体温控制在30~33℃之间,体温以肛温探头测得(肛温比脑温低0.33左右)[1]。

同时给予冬眠1号:生理盐水500mL ,氯丙嗪100mL ,度冷丁100mg ,异丙嗪50mg ,维持静脉滴注,对于躁动不安者首先给予安定10mg 静推,有呼吸不良者给予气管插管或气管切开,血氧饱合度低者给呼吸机辅助呼吸。

亚低温治疗时间一般为3d~7d ,3例停用冰毯及冬眠药物后体温仍较高且持续不下(考虑中枢性高热)者,应用时间达20d 之久,脑水肿消退后给予逐渐复温。

2结果96例患者中良好45例,中残21例,重残18例,死亡12例,死亡率12.5%。

3讨论3.1亚低温脑保护治疗机制[2](1)降低脑组织耗氧量,减少乳酸堆积;(2)抑制高糖血症,减轻继发性脑损伤;(3)保护血脑屏障,减轻脑水肿;(4)抑制内源性毒性产物对脑细胞的损害作用;(5)减少钙离子内流,阻断钙对神经元的毒性作用;(6)减少脑细胞结构蛋白破坏,促进脑细胞结构和修复;()减轻弥漫性轴索损伤;()减少神经元凋亡。

低温脑保护的温度范围

低温脑保护是一种医疗技术,通过降低体温来减少脑部的代谢需求和氧气消耗,从而减轻脑损伤和保护大脑功能。

低温脑保护的温度范围通常在32℃至35℃之间。

这个温度范围被认为可以降低脑部的代谢率和氧气消耗,同时减少自由基的产生和炎症反应,从而对脑损伤起到保护作用。

具体的低温脑保护温度范围可能会因个体情况、病情严重程度和治疗目的而有所不同。

在实际应用中,医生会根据患者的具体情况和临床需要来调整低温的程度和持续时间。

低温脑保护是一种专业的医疗技术,需要在医疗机构由专业医生进行操作和监测。

在任何情况下,都不应自行尝试低温治疗或调整体温。